Полная версия

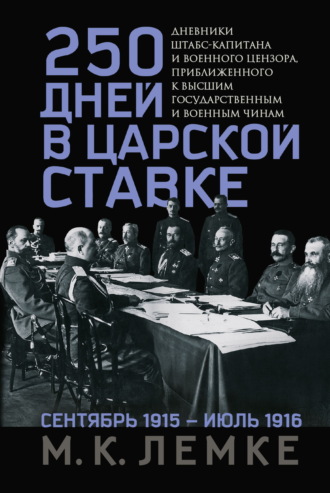

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

► Рузский, командуя армией в Галиции на Юго-Западном фронте, проделал штуку, которая очень характерна вообще для наших больших военных: во-первых, забыл об интересах русской армии и очень помнил об интересах генерала Рузского; во-вторых, не исполнил отданного ему приказания, сознательно его нарушив. Положение войск в Галиции перед взятием Львова см. схему.

Главнокомандующий фронтом Иванов, вернее, Алексеев, бывший его начальником штаба, долго подготовлял план охвата австрийцев и наконец достиг того, что главную их армию можно было захватить в ножницы. Наш фронт состоял из двух частей под углом; Иванов требовал, чтобы Рузский шел в направлении А во фланг и тыл главной австрийской армии, наседавшей на Люблин – Холм, в количестве 600 000 человек, на ходу оттесняя австрийский заслон, стоявший восточнее Львова, в количестве 200 000 человек. Рузский отказался, считая это громадной ошибкой, и продолжал идти прямо на Львов (В). Так как, по «достоверным» сведениям, имевшимся еще в мирное время и не проверенным Рузским, Львов представлял собой сильно укрепленный пункт с временными профилями, усиленными кое-где бетоном, Рузский будто бы боялся оставить эту крепость в тылу, тем более что тогда он уже связался боем с наступавшими на его фланг австрийцами. Следуя дальше, чем было приказано, он хотел отрезать пути сообщения австрийской армии, действовавшей против наших правых сил. Иванов не разделял всех этих его соображений и вторично приказал ему исполнить свое приказание. Тогда Рузский донес, что исполнит его… «в меру возможности», а сам все-таки пошел на Львов. Начальник его штаба генерал Владимир Драгомиров находил этот шаг громадной ошибкой и отказался писать приказ войскам о наступлении на Львов. «Хорошо! – сказал Рузский. – Я сам напишу!» – и написал и издал свой приказ. О взятии совершенно пустого города, а не о занятии его, как бы следовало, Рузскому и Ставке донес вошедший туда генерал Щербачев (его корпус). Ставка узнала об этом раньше, чем Рузский, сообщение с которым было «случайно» не вполне налажено…

В официальных «сообщениях» штаба Верховного вся львовская операция, случайная и по существу крайне вредная, изложена была так, что Рузский сразу сделался героем войны. «После семидневного боя наша армия овладела передовыми сильно укрепленными позициями Львова, вынесенными на 15–20 верст к востоку от города, и приблизилась к главным львовским фортам» (20 августа 1914 г.). «Отступление австрийской армии после поражения у Львова обратилось в бегство, и в наши руки попало около 200 орудий, обозы и масса пленных, число коих выражается в десятках тысяч». «Уже 20 августа наши войска подошли на пушечный выстрел к Львову, форты коего не остановили нашего натиска. 21 августа, в 11 ч утра Львов было охвачен нашими войсками и взят. Вместе с ним в наши руки попала большая военная добыча» (21 августа). Была и просто ложь: «Наши войска ворвались во львовский вокзал на плечах отступавших австрийцев» (23 августа): их там давно уже не было…

Один намек на суть задуманной, но неудавшейся громадной операции сделан лишь в «сообщении» от 21 августа: «Наши войска двинулись в направлении на Львов, чтобы разбить высланный здесь австрийский заслон и действовать во фланг и тыл главным силам австрийцев», – но заслон проскочил совершенно нечаянно; видя неудачу, штаб отдал все краски на описание львовской авантюры, а общественное мнение, ожидавшее результатов исхода операции, только намеком изложенной 21 августа, успокоил глухим указанием 25 августа: «Австрийская армия, действовавшая в Холмском направлении, отступает под натиском наших сил», усилив это успокоение 27 августа: «Австрийская армия, преследуемая нами, отступает в полном беспорядке».

…Но и до сих пор русский народ не знает, что австрийская армия в 600 000 человек преблагополучно выскользнула из приготовлившихся ей ножниц, не сжатых своевременно Рузским, который и виноват в ее спасении.

Между тем, стоило ему начать заходить левым флангом, слегка осаживая правый, – и план Алексеева, при поддержке Брусилова, был бы выполнен. Но это был бы триумф Иванова и Алексеева… Николай Николаевич грозил Рузскому преданием суду (эту телеграмму генерал тщательно скрывал), а тот продолжал выполнение своего ненужного, но дешевоэффектного движения.

Только после «взятия» Львова, в котором не было ничего подобного описанному услужливым корреспондентом «Киевлянина», Рузский повернул свой фронт и принял вместе с Брусиловым всю тяжесть боев отступавшей австрийской армии, которая, скользя своим левым флангом по их армиям, правый увела. Во время такого отхода австрийской армии очень хорошо работал корпус Радко-Дмитриева, никому не показавшего приказа Рузского об отступлении и так и не отступившего. Когда потом «триумфатор» Рузский уходил главнокомандующим на фронт, Драгомиров в присутствии офицеров штаба «сознался», что был не прав, отказавшись подчиниться Рузскому, удивлялся его мужеству и взятию на себя такой ответственности…

Когда через несколько дней, во время общего обеда, в штаб III армии фельдъегерь привез Рузскому от государя Георгиевский крест, Рузский сделал вид, что был удивлен, расстроен, вышел из столовой к себе и долго не решался надеть отличие…

Он сознательно раздувал дело в Галиции и сумел его раздуть, а когда мы стали отступать, он же говорил всюду и всем, что всегда советовал вовсе не ходить в Галицию.

Рузский умеет быть популярным, и только в этом действительно его большое искусство, особенно если послушать разговоры о его простоте и скромности. Он всегда умел поддержать выгодные для себя отношения с печатью, особенно с Немировичем-Данченко наших нетурецких дней – с Брешко-Брешковским… Немецкая пресса тоже отводила ему внимание. Вот, например, недавнее ее сообщение (12 сентября):

«Одновременно с принятием царем Верховного командования генерал Рузский занял выдающееся положение в русской армии. Он считается наиболее талантливым из русских генералов. Рузский был смещен великим князем, видевшим в нем опасного соперника. Теперь снова настало благоприятное для него время. Можно думать, что государь принял на себя Верховное командование исключительно чтобы получить возможность сместить великого князя, так как он не мог заменить Николая Николаевича никаким другим генералом, чтобы не повредить престижу царствующего дома. Среди всех генералов наибольшей любовью царя пользуется генерал Рузский. Собственно, надо видеть в Рузском нового Верховного главнокомандующего».

О прославленном генерале общество вообще имеет совершенно превратные представления. После Львова его знают еще и как героя Варшавы, но эта удача его была делом простого случая. Алексеев подготовил там все до мелочей, все предусмотрел, а затем левый фланг его фронта отделили на другой фронт, и таким образом варшавская операция прошла по его плану, случайно осуществленному не им, а Рузским, как командующим армией. Он и в выборе людей всегда держится правил брать все серенькое, чтобы выделяться на этом фоне, и не имеет около себя ничего заметного. Один его начальник штаба М.Д. Бонч-Бруевич чего стоит.

► Товарищ министра внутренних дел Джунковский уволен по личной, совершенно неожиданной для всех записке царя министру внутренних дел князю Щербатову: «Генерала Джунковского уволить от всех должностей». Обиженный, Джунковский подал прошение, в котором указал, что после такого увольнения он не может оставаться и в свите; царь пометил на прошении: «А в свите оставить»… Логика не очень-то дружна с Романовыми. А ларчик просто открывался: как только Джунковский вступил в должность товарища министра и командующего корпусом жандармов, он сейчас же стал подбирать документы о роли и влиянии Гришки Распутина. Когда их собрано было достаточно, Джунковский составил доклад и через министра двора Фредерикса представил его царю. (Умный Воейков не захотел участвовать в этом деле, где ему, кстати, могло очиститься место тестя.) Ответом на его одновременную просьбу о личной аудиенции для дополнительных к докладу сообщений и была записка князю Щербатову.

► Обер-прокурор Синода Самарин очень определенно выражался о прикосновенности Распутина к церковным сферам и тоже кончил карьеру французской запиской на блокноте Горемыкину: «Самарина уволить; нельзя служить человеку, так настроенному против императрицы и ее друга»…

► Все россказни о том, что здесь бывает и живет Гришка Распутин, официально именуемый Григорием Новых, что царь пьет и т. п., – сплошной вымысел. Не больше правды и в легендах о Николае Николаевиче и о том, как он неистово кричал на некоторых генералов, срывал с них погоны, убивал их и офицеров из револьвера; как на него покушались молодые отпрыски немецких (прибалтийских) фамилий; как он бил хлыстом офицеров, собравшихся в ресторане, и т. п. Великий князь знал обо всех этих баснях и, прощаясь с чинами штаба Верховного, сам указал, что, зная, чего от него ждали с первого дня назначения, он рад, что за 13 месяцев ни на кого ни разу даже не повысил голос. За все время своего верховного командования он кричал только один раз, и то на своего личного адъютанта Владимира Ивановича фон Дерфельдена. Он как-то долго вызывал его, а тот спал; искали, искали, наконец явился. Вот тут Николай Николаевич и разразился: «Я научу служить!» и т. д.

Это подтверждает мысль, как вообще складываются народные легенды. Объяснение очень простое. Народ и общество знают, какая масса мерзости делается и должна делаться при самодержавии в командном составе нашей армии. Все слышали в свое время о горячем, порывистом и несдержанном характере Николая Николаевича. Теперь ему придали благородные черты реформатора армии, ярого сторонника правды, решительного искоренителя лжи, удовлетворяя этим свой запрос на подобные положительные качества, – отсюда легенды не о том, что было и есть, а о том, что так хотелось бы, чтоб было.

До войны отношение к Николаю Николаевичу было двойственное: армия относилась к нему довольно сдержанно, особенно те части, в которые он в свое время приезжал не в духе, прогонял их с матерною бранью с места смотра и т. п., но ценила его элементарную честность, знание службы, умение подчиняться долгу, прямоту и серьезное отношение к своим обязанностям, порицая, однако, распущенную крикливость, несдержанность и неумение выслушать объяснение признанного виновным в нарушении порядка службы. Общество в лучшей своей части знало, что великий князь был деятельным членом черносотенных организаций и вдохновителем ряда реакционных мер, и этого было вначале достаточно, чтобы отношение к нему создалось совершенно отрицательное.

Между тем, по уверению небольшого, близкого к нему кружка лиц, в психологии Николая Николаевича произошел серьезный перелом после женитьбы на Анастасии Николаевне Черногорской. Этот брак сгладил якобы его характер, сделал его более вдумчивым в свою роль – роль старшего из всех родственников царя, и заставил взяться за изучение русской политической жизни.

С 20 июля 1914 г., когда великий князь был поставлен в то положение, в котором лицо делается предметом общего серьезного внимания, Николай Николаевич стал очень быстро приобретать симпатии сначала армии, потом народа и общества. Тут, говорят его апологеты, он шире обнаружил все то, что таилось в его изменившейся натуре; он показал, что старается понять нужды народа, что уже хорошо знаком с политикой нашего правительства, которой, под влиянием жены, сочувствовал-де все меньше и меньше. Прошло три-четыре месяца войны – и Николай Николаевич стал уже просто популярен. В армии о нем говорили не иначе как с восторгом, и часто с благоговением; всепрощающее общество охотно дарило ему свое искреннее расположение, правительство… правительство Горемыкина и К° вело интригу, делая вид внешнего преклонения, – это знаю и я.

Незадолго до выезда Ставки из Барановичей Распутин прислал великой княгине Анастасии Николаевне телеграмму в 80 слов, содержание которой сводилось к тому, чтобы она не была горда, а была бы покорна и смиренна. Великая княгиня пришла в аппаратную, серьезно спросила, с какого аппарата принята эта депеша, и, смеясь, предложила хорошенько его продезинфицировать…

Я не буду повторять все то, что известно читавшим газеты во время войны и следившим по ним за всевозможными приказами и распоряжениями первого Верховного главнокомандующего, а приведу лишь несколько неизвестных документов, рисующих фигуру русского полководца.

Из приказа по I армии от 23 августа 1914 г.: «Августейший Верховный главнокомандующий повелел: ввиду случая в Нейденбурге, когда жители, при вступлении наших войск в город, открыли по ним стрельбу, принять к руководству, чтобы в подобных случаях такие города сжигались и уничтожались совершенно. Все имущество, пригодное для военных целей, секвестровать и отвозить, остальное сжигать. Предварительно сего следует предупредить о том жителей и дать возможность женщинам и детям покинуть город. Однако к этим действиям надлежит приступать не иначе как по приказанию старшего из находящихся в данном месте начальников, и только после того, когда действительно установлено, что жители обстреливали наши войска».

Из приказа по III армии 28 февраля 1915 г.: «На донесение главнокомандующего о том, что командующие австрийскими армиями угрожают за каждого австрийского солдата, пойманного с разрывными пулями и за это нами расстрелянного, расстреливать двух русских пленных, Верховный главнокомандующий повелел за каждого невинно расстрелянного нашего пленного расстреливать четырех австрийцев, добавив, что у нас австрийских пленных на это хватит. Вышеизложенное повеление Верховного главнокомандующего принять к точному исполнению и при посредстве летчиков и разведчиков довести до сведения неприятеля».

16—18 августа 1914 г. VIII армия (Брусилова) выдержала бои и провела их очень успешно. Верховный главнокомандующий прислал телеграмму: «Государь император, получив телеграмму с донесением о ходе боев последних дней и больших потерях, повелел мне ответить: „Да будет воля Божья. Вечная слава павшим в бою. Поблагодари и ободри моим именем геройские войска, – сердцем и душою с ними и с тобой. Будь тверд, Господь нас не оставит милостью своей. Претерпевший до конца, спасен будет“. Государю императору, державному вождю нашему, „ура!“, а врагам его поражение! Воодушевленные царским словом, с новыми силами смело вперед и порадуем его новыми победами! Генерал-адъютант Николай».

8 ноября 1914 г. Николай Николаевич послал телеграмму командующему III армией: «В наступившие решительные дни военных действий взываю к вашей твердости. Необходимо, чтобы вверенные вам войска были осведомлены о важности ведущихся боев и напрягли все свои силы и энергию, дабы победа была нашей. Не сомневаюсь, что раз герои наши будут об этом знать, то в сознании, что с нами Бог, они с полным воодушевлением и самоотверженностью пополнят свой долг и оправдают надежду на них царя и России. Верую, что Бог нам в этом поможет. Передайте сегодня же вверенным вам войскам об изложенном и о том, что я горячо благодарю их за самоотверженную боевую их работу последних дней».

Внимание к работе войск действительно отличало первое Верховное командование. Я видел до сотни телеграмм, в которых великий князь, чаще собственноручно, спешил поблагодарить ту или иную войсковую часть за совершенную работу, и всегда с той теплотой и подъемом, которые так действуют на войска. Чаще случалось, что на великого князя действовало первое впечатление, что внимательный анализ, и притом спустя некоторое время, указывал ошибочность его восторженности, но ошибки в этом направлении вполне простительны, как диктует военная наука, когда имеется в виду плохая организованность армии…

► Военное счастье Н.И. Иванова поколебалось с уходом от него Алексеева, сейчас у него неудачи.

► Царь с наследником поехал из Царского Села в Псков к Рузскому.

► Недавно при обыске в Петрограде в квартире Генриха-Андрея Фишера найдены следующие документы, устанавливающие, как иногда принималось русское подданство.

1. Телеграмма из Москвы в Коканд Фишеру от 3 июня 1914 г: «Должность оплачивается вознаграждением несколько тысяч. Телеграфируйте, согласны ли перейти в русское подданство. Кланяюсь».

2. Письмо Г.-А. Фишера брату Людвигу Фишеру на немецком языке: «Дорогой Леля, меня выбирают на днях директором пивоваренного завода „Соловьев и К°“ и мне для этого надо сделаться русским подданным, а потому похлопочи мне следующие документы (время не терпит): а) метрическое свидетельство или выпись о крещении, б) свидетельство об отбывании воинской повинности и в) еще документ (не знаю, как он называется), чтобы я снова мог без затруднений вернуться в германское подданство. Мои матрикулы в СПб. генеральном консульстве, № 5386, 28/10 августа 1907 г., на 10 лет».

3. Из письма Л. Фишера Г.-А. Фишеру от 27 сентября 1911 г. из Петербурга по-немецки: «Любезный Андрюша, вследствие твоего письма посылаю тебе ответ, вложив в него твою метрику, которую я приобрел из кирхи. В консульстве мне сказали, что там не выдают особого удостоверения, чтобы вновь вступить в германское подданство; ты остаешься германцем настолько времени, насколько указано в матрикулах, хотя бы ты в промежуток этого времени был русским подданным, и ты можешь возобновить матрикулы, когда срок их истечет, еще на 10 лет. Поэтому для безопасности сними с них нотариальную копию, так как, вероятно, их у тебя отнимут, когда получишь русский паспорт. Воинское свидетельство ты из консульства получил, а когда потребуется тебе новое, то тебе надо написать об этом самому не в консульство, а в комиссию округа 15-й пехотной бригады, и можешь сослаться на прежнее свидетельство, которое помечено 26 октября 1888 г.».

Я выехал в Петроград.

2-е, пятница

Был у редактора «Речи» Иосифа Владимировича Гессена. Он очень заинтересовался моим предложением и вполне его приветствует. Просит дать ему несколько дней подумать о деталях осуществления и пригласил позавтракать 7 октября, когда я вернусь из Москвы. Гессену принадлежит мысль об устройстве собеседования редакторов с Алексеевым для взаимного ознакомления и для получения сведений, могущих уяснить обоюдные надежды и планы. Общением с Алексеевым необходимо, по его мнению, поднять доверие общества к печати, которая, следуя за «высокоавторитетными источниками» главного управления Генерального штаба, поневоле изолгалась.

3-е, суббота

Фактический редактор «Биржевых ведомостей» Михаил Михайлович Гаккебуш (по новой моде – Горелов) принял меня у себя на дому с подчеркнутой любезностью и мещанской деликатностью. Он похож на человека, который во время помпезного обеда жует из рук колбасу, веря больше в то, к чему привык с нищего детства, чем в семиблюдный обед, который готов глотать только для поддержания тона, ему совершенно чуждого. Вся его небрежная фигура, костюм, повадка не согласуются с грубой роскошью обстановки его квартиры, где все кричит нежилой расставленностью приготовленной сцены и вдруг разбогатевшим parvenu. Он не преминул сказать мне, что получает от Проппера 30 000 р. в год. Шумский (псевдоним Константина Марковича Соломонова, военного обозревателя) получает у них по 3000 р. в месяц и еще в «Ниве» 1000 р. за четыре обзора в месяц. Заведующий хроникой в «Биржевке» получает 1000 р. в месяц, средний репортер – 500, порядочный – 800. Да, за десять лет после революции 1905 г. газетное дело стало выгодным, обратилось в доходную профессию неучей и окончательно выкинуло за борт мечты об общественной кафедре, с которой еще недавно люди моего времени работали за вдесятеро меньшие гонорары и были горды своей деятельностью.

Проппер получает с газеты 300 000 рублей в год чистого.

Приведенную статью, написанную с одобрения Сухомлинова, отказались напечатать даже такие падкие на всякую рекламу газеты, как «Русское слово», а «Биржевка» напечатала и этим обеспечила себе поддержку Сухомлинова. Гаккебуш просил меня о сотрудничестве, говоря, что и раньше часто напоминал об этом А. Измайлову, но тот все как-то не удосуживался поговорить со мной.

► Назначенный недавно министр внутренних дел Хвостов имел особый разговор с Борисом Сувориным и Гаккебушем и сделал им визиты. Он обещал убрать Катенина (что и сделал) и назначить на его место начальником главного управления по делам печати того, кого ему укажут газеты. Вообще, Хвостов заигрывает с печатью.

4-е, воскресенье

Был у меня петроградский представитель «Русского слова», маг и чародей, Аркадий Вениаминович Руманов, ловкий делец, говорящий одновременно языком чиновников центральных учреждений и залихватского провинциального адвоката. Казалось, он давно со мною на дружеской ноге и глубоко меня уважает, а на деле просто я им нужен, потому что оказался в положении, которого им нельзя не проэксплуатировать. Военный министр Поливанов, ухаживая за «Новым временем» и «Русским словом», недели две назад уже обещал устроить их корреспондентов в Ставке и организовать там же и цензуру их статей.

6 сентября, при докладе его царю, в присутствии Алексеева, «была установлена необходимость более широкого осведомления отечественной печати и прессы дружественных России иностранных государств о ходе военных действий». Поэтому Поливанову тогда же и было дано разрешение предложить более значительным органам послать своих корреспондентов в Ставку. Когда начальник штаба вдумался в этот вопрос, он и решил организовать непосредственное общение с печатью без вмешательства военного министра.

► Из 90—100 человек, служащих в Ставке (считая сверхштатных, фельдъегерей, конвой и т. д.), только служащие в управлении генерал-квартирмейстера, значит, не больше 22 человек, знают содержание телеграмм с фронтов и из армий, а все их и ежедневно читают только Алексеев, Пустовойтенко и Борисов, часть же, и значительную, – Носков и я. Все служащие в остальных управлениях не знают и двадцатой доли оперативного материала, но им известны назначения, переводы, укомплектования и т. п., словом, все то, что не составляет нерва и души военных событий. Военный министр знает то, что Ставка сообщает для публики, и еще не более 100–200 слов, составляющих дополнительную к нему телеграмму, в которую Носков включает только такие вещи, которые должны побуждать его к энергичной доставке укомплектований и военных припасов и снаряжения. Главное управление Генерального штаба, Главный штаб и вообще все петроградские канцелярии и штабы знают войну только по «сообщениям». Между тем полковник Александр Михайлович Мочульский, служащий в управлении Генерального штаба и ежедневно рассылающий по редакциям наше «сообщение», все еще собирает репортеров и диктует им сведения «из высокоавторитетного источника», высасывая их теперь одновременно из своего пальца, своей фантазии, из запаздывающих фронтовых «сводок» и частью из слухов, которыми Петроград всегда так богат. При Николае Николаевиче, особенно в первую половину первого года войны, Генеральный штаб почти ежедневно получал еще текст особых сообщений, которые ему надо было развить и затем инспирировать печать, обнаруживавшую колоссальное невежество в военных вопросах, теперь хоть немного уменьшившееся. Ныне такое осведомление Ставкой совершенно прекращено. Как пример прежних особых сообщений, приведу лишь одно.

14 июля 1915 г. генерал-квартирмейстер Ставки Ю.Н. Данилов писал начальнику Генерального штаба Беляеву, что необходимо неофициальными статьями подготовить русское и заграничное общество к возможности оставления нами Варшавы и линии р. Вислы. «Против нас огромные силы, почти вся австро-венгерская армия и 70 германских дивизий почти со всей германской кавалерией. Запас огнестрельных припасов у врага неистощим. В несколько часов он выбрасывает по одному пункту много тысяч снарядов». «Нашей основной линией обороны, еще до войны, была избрана линия среднего Немана и на юг до Бреста. Случайно армия оказалась сначала гораздо западнее, но теперь, когда противник собрался с силами, нам приходится стать в это положение». Развитие этого лживого откровения и было в разных газетах около 20 июля 1915 г.

Подобная инспирация в штабе Верховного была возложена на полковника Свечина, в Петербурге – на полковника Мочульского. Поэтому, когда последний, оставаясь в пределах особого сообщения штаба, говорил такое, чему никто потом не верил, он только исполнял свой служебный долг и приказ высшего начальства. Печать на практике изверилась в этот источник, но и до сих пор не порывает с ним связи; естественно, что общество изверилось в печать. Теперь надо поднимать это доверие – работа не маленькая.

► 23 июля начальник цензурного отделения Юго-Западного фронта полковник Попов запрашивал Ассановича: «Прибыли из Варшавы корреспонденты английских газет и просят разрешить протелеграфировать в свои газеты о взятии Варшавы немцами. Благоволите срочно уведомить, можно ли разрешить такую телеграмму и когда предположено объявить о взятии Варшавы в телеграммах Ставки?»