Полная версия

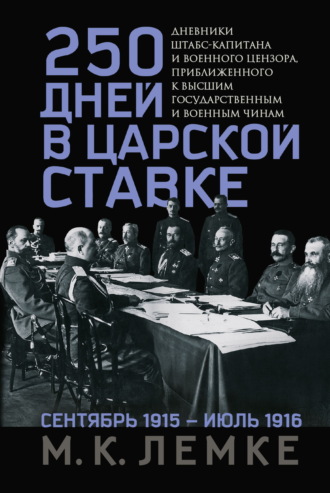

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

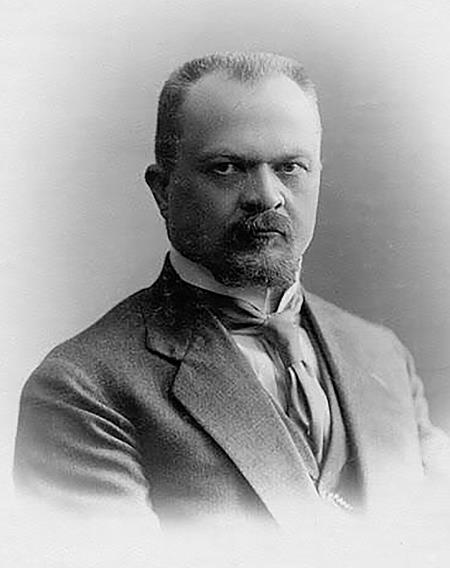

Михаил Константинович Лемке

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

Михаил Константинович Лемке

© «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025

О дневнике

О времени пребывания моего в строю (с августа 1914 по сентябрь 1915 г.), до перевода в Ставку, рассказано совсем вкратце, в той мере, которая, кажется мне, необходима, как некоторое введение. Детали заурядной жизни и работы в составе обыкновенной ополченской пешей дружины, а потом – одного из сотен третьеочередных пехотных полков в данный момент не заслуживают, конечно, особого внимания. Сейчас важно, во-первых, широкое ознакомление и специальное изучение основных явлений недавней и все еще не затихшей беспримерной войны, во-вторых, понимание всех пружин правившего тогда нами механизма, в-третьих, усвоение характеристики, с одной стороны, главных героев и персонажей, с другой – типичных черт общей физиономии бесчисленных статистов трагедии «Падение Российской империи».

Получив назначение в Ставку Верховного главнокомандующего, в этот сложнейший узел нервной системы армии и страны, я дал себе слово во что бы то ни стало использовать там свое положение прежде всего аккуратным и систематическим ведением детального личного дневника при пристальном наблюдении всего происходящего вокруг. Помимо моего будущего служебного положения, в котором, при всей его иерархической незначительности, я предвидел, однако, непосредственные сношения с высокими чинами, этому решению способствовало также сознание лежавшего на мне долга – долга человека, по специальности историка, понимавшего громадную важность задуманного им живого исторического документа и знавшего, как ограничено в конце концов число подобных письменных отражений лихорадочной деятельности и суеты военного времени. Наши предыдущие войны были лучшим тому доказательством: мемуарное их описание крайне скудно.

И действительно, с первого дня прибытия в Ставку я был верен своему слову и с систематической аккуратностью и точностью ежедневно записывал все, что удавалось узнать за день.

Материалами для меня служили прежде всего бесчисленные документы, проходившие через или около меня, чаще же (и в очень большом числе) попадавшиеся мне под без устали искавшую их руку. Все они тщательно копировались, когда на месте, в Управлении же, когда дома, когда в театре, в ресторане, на дежурстве в аппаратной секретного телеграфа (больше всего) и т. п. Вторым источником были ежедневные беседы с самыми различными по своему положению людьми, хорошо знавшими то, что ставилось предметом умышленно направлявшегося мною разговора, причем я видел и знал – знаю и теперь, – что говорившие со мной никогда и не подозревали, с какою целью я затрагивал ту или другую тему. Каждая беседа (часто после все-таки необходимой проверки) записывалась мной по возможности немедленно по ее окончании, причем иногда сначала лишь наскоро, в наиболее существенной части, с различными пометками и особыми значками, развертывавшимися уже позже, вечером или ночью, когда преимущественно и писался дневник.

Все такие записи, которыми иногда были буквально переполнены мои бесчисленные офицерские карманы, расшифровывались дома, на покое, за несколькими запорами входных дверей, и вместе с копиями документов вносились в очередную тетрадь. А так как я твердо поставил себе за правило не ложиться спать раньше, чем кончу запись всего истекшего дня, то утром моя незагроможденная память была опять готова к восприятию новых сведений и впечатлений. Заполненные тетради отсылались в Петербург, где и хранились в надежном месте.

Вполне ясно понимая весь риск такого своего неслужебного занятия, я в самом же начале основательно пригляделся к мерам наблюдения за каждым из нас и, когда понял, что и в Ставке все делалось по-русски, спустя рукава и только формально, стал смелее, чем достиг возможного максимума в выполнении своей цели, увеличивая, конечно, степень риска и тяжесть грозившей мне кары.

Обе революции сделали теперь возможным осуществление мысли об издании дневника, которое при Николае II было так невероятно в России. Шипящие враги социализма и «историки» особого типа, занятые не столько наукой, сколько более или менее искусно замаскированным протестом по адресу русской революции вообще, а также все те, кому лично неприятна будет эта книга, найдут, конечно, несвоевременным такое «раннее» ее появление на свет; им так хотелось бы выдержать подобные материалы в надежных подвалах безгласия, дав книге время потерять всякую остроту бьющейся жизни. Но я полагаю, что единственным мерилом срока такой выдержанности дневника должна быть первая возможность опубликования его без каких бы то ни было сокращений и искажений.

Я, впрочем, не преувеличиваю значение своей книги. Это – только материал для истории, но тот весьма разнообразный, пульсирующий и достоверный материал, без которого ни один историк великой европейской войны, да и всякий другой, захотевший изучить жизнь России за последние годы царского владычества, не сможет осознать многого, не отразившегося в документах мирных и военных архивных хранилищ, – тем более что, как известно, в периоды Февральской и особенно Октябрьской революций 1917 г. немало важных документов общегосударственного и чисто военного характера было «предусмотрительно» уничтожено и в Петербурге, и в армии и, следовательно, исчезло бы навсегда для истории, если бы некоторые из них не были своевременно мною скопированы.

Тщательно избегая субъективизма, я, конечно, не мог не отразить в известной доле своего внутреннего «я» на страницах собственного дневника, потому что он, как и всякий вообще дневник, есть отражение фактов, мыслей и чувств в сознании и сердце живого человека. Важно только, чтобы и такой вполне естественный субъективизм не диктовался личными отношениями, не был данью привязанности или вражды, симпатии или антипатии. Последнего я избежал без всяких, как мне кажется, усилий, потому что смотрел на свой труд как на отчет перед собственной совестью. Большей объективности, вернее – отсутствию излишней субъективности, немало способствовало и мое весьма скромное и притом совершенно стороннее положение в армии. Оставив военную службу, по убеждению, молодым офицером в 1898 г. и будучи затем в течение почти двадцати лет человеком, по своим склонностям и деятельности совершенно чуждым всему военному миру, я, естественно, не мог иметь в нем ни соперников, ни врагов, ни друзей.

Я ни на минуту не забывал, что моя роль – преимущественно роль фотографа и фонографа, и только иногда не чувствовал сил отказаться от роли ретушера и даже публициста. И если все-таки Дневник является сплошным обвинительным актом самодержавия и бюрократизма; если он выявляет преступную негодность всех их сознательных и бессознательных слуг; если темное заслоняет в нем светлое и если, наконец, надежды буржуазии, в прямом значении этого слова, на некоторые переделки в политическом и социальном строе России представляются беспочвенными до полной очевидности, – то могу уверить читателя, что, относясь вполне трезво к своей задаче, я весьма внимательно следил за собой и всегда соблюдал основное требование к такого рода историческим источникам – правдивость и искренность.

Здесь, как и в жизни, важное перемешано с мелочами, значение которых не всегда и не сразу может быть оценено тем, кто смотрит на них предвзято или недостаточно широко. Для истории нет лишних или ненужных фактов; каждый из них проливает свет на ту или другую сторону вопроса или мысли, лица или события и, будучи не замеченным или не оцененным десятью читателями, будет важен для одиннадцатого.

Документы, приведенные в кавычках, совершенно точно соответствуют подлинникам. Когда мною сокращались некоторые места, которые, не имея фактического содержания, были в подлиннике гораздо пространнее и требовали купюр при снятии мною копии (если я оказывался в такой обстановке, что должен был успеть сделать ее в несколько минут), то такие сокращения производились преимущественно за счет многоэтажных канцелярских форм, повторений и т. п. В каждом подобном случае я очень внимательно относился к сохранению основного содержания и тона документа, хотя и не приводил его в кавычках. Очень пространные документы, данные (без кавычек) под особым заглавием, приведены, разумеется, не менее точно.

Масса данных мной материалов иногда все-таки не исчерпывает затронутых ими вопросов; мною не всегда даны даже все самые важные и интересные, но зато дано все, что я мог достать – иногда с громадными усилиями и всегда с большим риском лично для себя.

Решив принять предложение об издании дневника, я не счел возможным вносить в него какие бы то ни было изменения или поправки, кроме простого иногда переноса записей из одного дня в другой, без чего и вообще нельзя было бы обойтись, имея в виду более позднее иногда получение некоторых сведений о ранее происшедших фактах, изложенных мной в своем месте короче и с меньшей точностью. То же надо сказать и о стиле. Он вообще неровен, часто неладен, почти весь требовал бы литературной отделки, но и к ней я прибег только там, где торопливая запись могла остаться вовсе непонятной стороннему читателю. Во всем остальном стиль дневника должен, кажется мне, остаться неприкосновенным.

Многие из названных мной лиц сошли теперь в могилу, многие умерли в моих глазах граждански, бросившись в разные «патриотические» попытки «спасения» России от совершенно неизбежной для нее социальной революции, но в отношении тех и других я все-таки не посягнул на перелицовку своих записей, добросовестно и по крайнему разумению сделанных в другое время и при других исторических условиях. Дневник, кажется мне, должен остаться отражением именно своих дней, не претерпевая перемен соответственно пережитому в последующие годы автором и русским народом. По тому же убеждению я не вступил и на путь заманчивых, казалось бы, позднейших примечаний, которые можно было бы сделать в громадном числе, особенно в отношении характеристики лиц: мне опять-таки хочется добросовестно предстать перед историей с теми самыми записями, которые, верно ли, нет ли, были сделаны в 1914–1916 гг. на основании документов или личных свидетельств, не доверять которым у меня не было тогда никаких оснований.

Наконец, последнее замечание. Я жду особого шипения со стороны жрецов дореволюционного Генерального штаба, которые будут аргументировать (преимущественно, вероятно, в заграничной печати) свое весьма критическое отношение к настоящей книге моей недостаточной подготовкой в военном деле, не давшей-де автору возможности понять многое из наблюдавшегося, читанного и слышанного. Но элевзинские таинства этой всенародно обанкротившейся касты, кажется, уж достаточно скомпрометированы в общем мнении всеми событиями нашей внутренней войны 1917–1920 гг. Наглядная история «патриотических» вождей и их вдохновителей и сподвижников ясно показала, что стоит их «достаточная» военная подготовка на весах жизни и здравого смысла страны. Неизбежность вывода после внимательного прочтения дневника в целом о приближавшейся русской революции – лучшая, мне кажется, защита «профана», искренно, глубоко и убежденно любящего свою родину.

Мих. Лемке 25 августа 1920 г.

1914 год

Июль

12-е, суббота

Сегодня с известием о вчерашнем австрийском ультиматуме стало ясно, что Европа и Россия вступают на путь кровавой войны народов, подобной которой мир еще не видел.

Забастовки в Петербурге принимают характер совершенно неопределенный. Они проходят вяло и очень недружно. Рабочие, сознательные и, казалось бы, осведомленные, говорят, что ничего не понимают и не знают, откуда все диктуется. Очевидно, организаторы вынуждены сидеть в глубоком подполье, и это мешает их понять.

16-е, среда

В обществе настроение двойственное: все крайнее левое не ждет от нашей армии ничего доброго и поэтому склонно приготовляться к приему войск Вильгельма в столицу не позже 1 сентября – это не преувеличено; все остальные преисполнены надежд на быстрый и решительный успех, особенно если оправдаются надежды на активное союзничество Франции и Англии. Я полагаю, что тогда в полгода война будет кончена на погибель Германии. Народ настроен еще более оптимистически и рад свести счеты с немцем, которого давно ненавидит; именно народ знал его всегда с самой неприглядной стороны, как управляющих имениями или помещичьих приказчиков, мастеров и администраторов на фабриках и т. п. Еще со времен крепостного права, когда немцы-управляющие угнетали крестьян, ненависть эта таится, а временами и обстоятельствами то росла, то проявлялась.

17-е, четверг

Вчера Австрия начала бомбардировку Белграда… Каждому ясно, что надежды на мирное урегулирование уже нет. Сегодня столица манифестирует в честь сербов; петербургские немцы, особенно из привилегированных кругов, чувствуют себя на угольях.

18-е, пятница

Вчера в «Собрании узаконений», сегодня в газетах напечатан высочайший указ о приведении на военное положение части армии и флота… Это – ответ Австрии на ее частичную мобилизацию, начатую 15 июля.

Манифестации на улицах местами имеют величественный характер. Все, кроме крайних левых, принимают в них то или иное участие. Царь-немец боится войны и упорно стоит против нее, в особенности в военном совете. В.А. Сухомлинов пугает его возможностью эксцессов в армии и уверяет, что Россия вполне готова. Он сам, по словам одного большого военного, высказал это в статье: «Россия хочет мира, но готова к войне», анонимно напечатанной в услужливых «Биржевых ведомостях» 27 февраля этого года.

Заношу ее, как документ, которому, несомненно, предстоит стать историческим: в случае победы – как прогноз и доказательство знания дела, в случае поражения – как доказательство полной непригодности царских слуг и систематического обмана народа и будущих союзников империи.

«Россия хочет мира, но готова к войне

Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие сомнения, что Россия, по воле своего верховного вождя поднявшая боевую мощь армии, не думает о войне, не готова ко всяким случайностям.

С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики.

Русское общественное мнение, с благоразумным спокойствием отнесшееся к поднятому за последние дни за границей воинственному шуму, было право: у нас нет причин волноваться.

Россия готова!

За последние пять лет в печати всего мира время от времени появлялись отрывочные сведения о различного рода мероприятиях военного ведомства в отношении боевой подготовки войск. И мы не сообщаем здесь ничего нового и неизвестного. В полном сознании великодержавной мощи нашей родины, так нелепо оскорбляемой зарубежной печатью, мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время.

Всем известно, что на случай войны наш план носил обыкновенно оборонительный характер. За границей, однако, и теперь знают, что идея обороны отложена и русская армия будет активной.

Не составляет также секрета, что упраздняется целый ряд крепостей, служивших базой по прежним планам войны, но зато существуют оборонительные линии с весьма серьезным фортификационным значением.

Оставшиеся крепости у России есть полная возможность усилить и довести их оборонительные средства до высшего предела. Некоторые крепости сохранены только для обеспечения известных стратегических и тактических пунктов Западного края.

Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу, весьма поднятому сравнительно с прежним. Нынешний офицер получает не только военные знания, но и военное воспитание. Законопроект о прапорщиках запаса решает вопрос о качестве запасных офицеров. Прапорщики запаса на практике исполняют обязанности и нижнего чина, и младшего офицера.

Русская полевая артиллерия снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким орудиям, но во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия сорганизована иначе, чем прежде, и имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром. В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. Артиллерия снабжена и большим комплектом, и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов.

Техника военного инженерного дела за последнее время сильно развилась, и кто же не знает, что военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Военный телеграф стал достоянием всех родов оружия. У самой маленькой части есть телефонная связь. Русская армия в изобилии снабжена прожекторами. Офицеры и солдаты показали себя мастерами в железнодорожном деле и могут обойтись без обычного железнодорожного персонала. Не забыто и воздухоплавание. В русской армии, как и в большинстве европейских, наибольшее значение придается аэропланам, а не дирижаблям, требующим весьма многого, в особенности в военное время. Тип аэропланов еще окончательно не решен, но кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутов русской армии. Это именно дредноуты, а не маленькие разведчики.

Русская армия — мы имеем право на это надеяться – явится, если бы обстоятельства к этому привели, не только громадной, но и хорошо обученной, хорошо вооруженной, снабженной всем, что дала новая техника военного дела.

Русская армия, бывшая всегда победоносной, воевавшая обыкновенно на чужой территории, совершенно забудет понятие „оборона“, которое так упорно прививали ей в течение предпоследнего периода нашей государственной жизни. Русская армия, уже в мирное время выросшая на одну треть, состоящая из полков однородного состава, с улучшенным корпусом офицеров и нижних чинов, является первой в мире по количественному составу кавалерии и с пополненной материальной частью.

Русскому общественному мнению важно сознание, что наша родина готова ко всяким случайностям, но готова исключительно во имя желания мира, который провозвестил монарх – великодушный инициатор Гаагской конференции.

Конечно, если какая-нибудь держава питает агрессивные замыслы против России, то наша боевая мощь ей неприятна, ибо никто уже не может теперь питать вожделений о какой бы то ни было части русской земли.

„Si vis pacem, para bellum“. „Если хочешь мира, готовься к войне“. Россия в полном единении со своим верховным вождем хочет мира, но она готова…»

Вексель очень большой, и не о двух же головах военный министр, подписавший его на виду у всей Европы еще полгода назад…

Сегодня начался призыв запасных. Какая разница с картиной призыва в 1904 году! Общий подъем, бодрость, серьезность настроения, отрешенность от личных переживаний горя, полная трезвость – на общую радость, водка не продается. Простые женщины как-то не решаются следовать своей привычке «повыть» и «поголосить» – слишком определенно общее настроение провожаемых ими завтрашних воинов.

19-е, суббота

Указом Вильгельма вся Германия объявлена на военном положении, России ею предъявлен ультиматум.

Когда германский посол граф Пурталес приехал сегодня в последний раз к министру иностранных дел Сазонову, то был так взволнован, что отдал ему обе дипломатические ноты: и ту, в которой было объявление войны, и другую, в которой говорилось о мерах к улаживанию конфликта. И когда они обе уже были в руках нашего министра, Пурталес овладел собой и попросил вернуть вторую бумагу, на что получил отказ. Сазонов сказал, что вторая нота имеет для России чисто историческую ценность, и не возвратил ее… Итак, до последнего момента Берлин не допускал мысли, что мы осмелимся на войну, все еще надеясь на нашу уступчивость.

20-е, воскресенье

Все решено.

Вызов Германии нами принят.

Во Франции вчера объявлена всеобщая мобилизация. Бельгия сделала то же самое. Германия также ответила мобилизацией и уже заняла Бендин и Калиш.

Сегодня подписан манифест об объявлении военных действий между Россией и Германией. В 4 ч в Николаевском зале Зимнего дворца состоялось торжественное молебствие о ниспослании победы русскому оружию. Царь с членами своей фамилии прибыл из Нового Петергофа на яхте к Николаевскому мосту, пересел там на катер и подъехал к дворцу. Толпа забывшего все его зло народа кричала «ура». При прохождении царя к Иорданскому подъезду густые толпы стали на колени, кричали «ура» и пели «Боже, царя храни». В это время стоявшим в Николаевском зале был слышен громкий голос великого князя Николая Николаевича: «…А главнокомандующим VI армией назначен Фан-Дер-Флит»[1]. Военные поняли, что сам он назначен Верховным главнокомандующим всей нашей армии, и не ошиблись. Царь вошел в запруженный сановниками зал в начале пятого часа. Его духовник прочел манифест, затем начался молебен, после которого царь с большим волнением произнес следующую речь, обращенную к военным и морским чинам: «Со спокойствием и достоинством встретила наша великая матушка-Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца. Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей (заимствование у Александра I. – М. Л.). И к вам, собранным здесь представителям дорогих мне войск гвардии и Петербургского военного округа, и в вашем лице обращаюсь я ко всей единородной, единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии моей и благословляю ее на труд ратный». Громовое, действительно громовое, «ура» было ответом растроганных сановников, один из которых, член Военного совета П.А. Салтанов, мне все это и рассказал. Царь благословил присутствующих, все опустились на колени… Старики плакали, молодые едва сдерживали рыдания… Царь с семьей удалился и затем вместе с Александрой Федоровной вышел на балкон… Толпа ревела всей грудью, опустилась на колени, склонила национальные флаги и запела гимн. Царь и царица кланялись на все стороны, а затем с семьей вернулись тем же порядком в Петергоф.

Впереди толпы были видны флаги, плакаты с надписью «Боже, царя храни». Беспрерывно, то в одном месте, то в другом поют гимн и «Спаси, Господи, люди твоя». То здесь, то там слышны возгласы: «Долой Германию!», «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Франция!»…

Через толпу проводят запасных. Они под командой нескольких офицеров, в сопровождении жен и матерей. Громкое «ура» несется за ними все время, пока они видны на площади.

Громадная площадь живет; толпы сменяются, – народ считает долгом побыть на ней хоть несколько минут. Крест, которым увенчана Александровская колонна, – этот символ первой Отечественной войны, теперь символизировал настроение столицы перед началом второй, во много раз, вероятно, более трудной… Кто был на Дворцовой площади 9 января 1905 г., тот поймет глубокое значение этой манифестации. Тогда простодушные люди шли молить царя об обуздании произвола возглавляемого им правительства; сегодня они все еще верили в своего так долго обманывавшего всех царя; тогда думали, что, нарушая полицейское запрещение о сборищах и став рядом с царем, услышат от него слово освобождения… Сегодня, забыв тогдашний гром пушек и свист картечи, преисполненный веры в лучшее близкое будущее, надеявшийся на немедленные реформы, которым не помешала бы свора придворных немцев, гордый сознанием своего единения, – народ опять шел туда же… Салюты с верков Петропавловской крепости если и напоминали гром орудий 1905 года, то радостное и светлое настроение сияющих лиц говорило о другом.

Как легко править таким народом! Каким надо быть тупым и глупым, чтобы не понять народной души, и каким черствым, чтобы ограничиться поклонами с балкона… Да, Романовы-Голыптейн-Готторпы не одарены умом и сердцем.

Весь день гудят колокола. У всех церквей толпы молящихся. Настроение праздничное и приподнятое; ни тоски, ни равнодушия. Мало кто может не поддаться общему порыву; так и тянет на улицу. Бахвальства тоже нет, «шапками закидаем» не слышно; каждый понимает, что враг серьезен, но верит в близкий и полный успех.

Сейчас (вечером) можно уже получить подробности: экстренные выпуски газет опубликовали манифест, назначение Верховного главнокомандующего и созыв законодательных палат.

«Божиею милостию, мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем верным нашим подданным: