Полная версия

Зачем рубль на войне?

Еще раз хочу напомнить уважаемым читателям, что это пишет действующий генерал в 1953 г., а не в годы «перестройки и гласности».

Следует отметить, что к началу войны денежное обращение в СССР было стабильным, а наличная масса денег имела устойчивую тенденцию к сокращению при относительно стабильных ценах, в т. ч. и на колхозных рынках, и неплохом, каким бы странным нам это утверждение сегодня не казалось, ассортименте товаров в государственной и кооперативной розничной торговле. Первое полугодие 1941 г. характеризовалось «значительным оздоровлением денежного обращения». Благоприятное соотношение между доходами и расходами населения позволило за май-июнь сократить количество денег в обращении на 3,7 млрд руб., а по сравнению с июлем 1940 г., когда этот показатель достиг максимума, денежная масса сократилась на 7,4 млрд руб. и составила 18,4 млрд руб. В стране наблюдалось значительное снижение цен на колхозных рынках, а по некоторым товарам даже появились затруднения в сбыте71.

Суровое начало

«Воевали немцы толково, умело и храбро».

Ефим Абелевич Гольбрайх,

офицер-пехотинец

22 июня 1941 г. было воскресенье. Выходной. Отдыхали до полудня. Затем благодать летнего дня искорежило радио – выступил В.М. Молотов72. Началась война. Уже для всей страны, а не только для западных, приграничных областей, где кровавая жатва уже развернулась во всю.

Войну ждали, но в нее сразу не поверили. А что, если это лишь провокация? – сверлил червь сомнения мозг каждого старшего командира. Ведь у всех свежи в памяти были случаи, когда за задержание немецких разведчиков в сентябре 1939 г. в Польше наших командиров не поощряли, а строго наказывали. Мало, кто решился немедленно дать приказ открыть ответный огонь: никто не хотел брать на себя ответственность. «Чего боялись?» – как бы в раздумии, сам себя переспрашивает летчик В.И. Клименко. – Так, разжалуют». Вот и Виталий Иванович, самовольно взлетев утром 22 июня на истребителе и выполнив штурмовку на своем И-16 по немецким колоннам, больше всего опасался именно этого. И не без основания – за своевольство его под арест: «Твою мать! Два кубика-то слетят, разжалуют нафиг! Я же только в отпуск домой съездил! Лейтенант! Девки все мои были! А теперь рядовым! Как я домой покажусь?» До чего же не хотелось старшим командирам признаться самим себе, что началась война, хотя уже самолеты вовсю горели на аэродроме – стоило только выглянуть в окно из штаба. Но не хотелось переходить из состояния расслабленного комфорта буржуазной жизни в реальность войны»73.

А что народ? Предчувствовало ли население приближение войны? Полагаю, что да. Интуитивно, но ждали. Почему я так решил? Об этом говорит рубль. Ибо с 1 января по 21 июня 1941 г. вкладчики сняли со своих счетов в сберкассах 448,5 млн руб. Это всего лишь примерно в 4 раза меньше, чем этот же показатель за вторую половину года – 1849,4 млн руб.74 Т.е. по сравнению с тем временем, когда население в ажиотажном порядке любыми способами пыталось обналичить свои сбережения. Деньги также снимали мобилизованные, чтобы оставить семьям. Именно такие же процессы наблюдались в России в 1914 г. накануне начала Первой мировой войны, когда из оборота внезапно исчезла золотая монета. Мудрость нашего народа велика.

К началу Второй мировой войны стало очевидным, что одной из главных задач полевых учреждений становится регулирование денежного обращения в зоне боевых действий, контроль размеров эмиссии наличных, сопровождающей начало любой мобилизации, смягчение инфляционного удара, вызванного возникновением чрезвычайной ситуации в экономике в связи с переходом на первоочередное удовлетворение военных нужд, сокращением производства потребительских товаров и, как следствие, неизбежным ростом цен.

Судя по датам на документах, уже в январе 1941 г. территориальные подразделения Государственного банка СССР начали формировать на случай мобилизации штаты полевых контор при штабе фронта, отделений при армии и полевых касс Госбанка (ПКГ) при дивизии/корпусе военного времени. Правления Госбанка СССР одобрило специальное совершенно секретное указание по этому вопросу75. К этой работе было привлечено свыше тысячи сотрудников республиканских и областных контор Госбанка.

Территориальные подразделения Госбанка получили временный штат №049/33 полевого отделения Госбанка СССР (ПОГ) при штабе армии и штат №04/16 полевой кассы Госбанка (ПКГ) при дивизии (корпусе) военного времени. 17 марта поступило совершенно секретное указание Правления Госбанка СССР № М-355 сс от 20 февраля 1941 г., вводившее в действие уже известное нам «Положение о полевых учреждениях Госбанка СССР», утвержденное постановлением Совнаркома СССР №1419 – 556сс от 09 августа 1940 г. Обращает на себя внимание тот факт, что указанное постановление СНК было принято более чем за полгода до того, как его довели до сведения территориальных учреждений Госбанка. Чем вызвана подобная медлительность? – не ясно. Однако в сложных условиях предвоенного периода такие действия центрального аппарата Правления Госбанка СССР трудно объяснить. Возможно, боялись прослыть «паникерами».

В Государственном банке СССР знали, что делать случись война. Но, наверное, как и все мирные люди, надеялись, что этот день не настанет, и мобилизационные планы, так и останутся просто документами, аккуратно подшитыми в делах, а не практическим руководством к действиям. Надежды не оправдались.

В мобилизационных делах и поныне хранятся специальные формы, в которые вписаны фамилии сотрудников Госбанка. Именно этим людям в случае объявления о переходе страны на военное положение надлежало убыть в составе уже сформированных полевых учреждений к месту дислокации соединений, которым они придавались. Аналогичные формы имелись и в военкоматах.

Конечно, война внесла свои жесткие коррективы в довоенные планы. Многие из них так и остались на бумаге, но уже 22 июня 1941 г. сотрудники Госбанка, особенно в приграничных районах, начали прибывать к заранее определенным местам развертывания полевых учреждений. Однако зачастую указанные в предписаниях пункты уже были захвачены противником. Некоторые из них погибли или попали в плен, но многие упорно, неделями, а то и месяцами шли по тылам противника за уходящей все дальше на восток линией фронта, верные своему долгу, стремясь выполнить задачу, возложенную на них Госбанком СССР. И что самое удивительное, это им удавалось. Хотя на момент начала войны большинство банковских сотрудников даже не имело воинских званий, и формально они оставались гражданскими людьми. А ведь могли потихоньку вернуться домой и отсидеться в тепле и уюте, пока не придет освобождение.

Особо тяжелое положение сложилось на Западной Украине, в районе Львова, и в Прибалтике. Вот когда войскам Прибалтийского Особого военного округа пришлось рассчитываться за просчеты предвоенных недель и почти что курортный режим несения службы. И хотя нельзя отрицать, что для подготовки к отражению вторжению было сделано немало, почему-то особенно в последние дни был принят ряд решений, резко ослабивших оборону. Один из таких фактов настолько вопиющий, что я не могу его не привести. Но здесь, как водится, в дела оборонные вмешались финансово-экономические особенности места дислокации войск: в Прибалтике еще сохранялась частная собственность на землю.

«При отрыве траншей или противотанковых рвов все время возникали недоразумения с населением из-за потрав или земельных участков, – вспоминает военный инженер П. В. Афанасьев. – В ряде случаев, вместо соблюдения требований выгодного расположения позиций, основной целеустремленностью становилась забота о том, как бы не затронуть интересы какого-нибудь крестьянина и не вклиниться с окопом или противотанковым рвом на принадлежащий ему клок земли». А перед самой войной, а точнее 18 июня, по личному распоряжению командующего округом [выделено мною – С.Т.] были сняты минные заграждения на границе, поскольку корова частника забрела на минное поле и подорвалась. Скандал был грандиозный. Приказ был выполнен, и 21 июня мины уложены в штабеля…»76 Оно и понятно – за ущерб надо платить, а где взять деньги? Ясно, что из государственных средств. А кто за это ответит? Выкладывать денежки из собственного кармана за какую-то корову никому не хотелось… Вот так мелкие финансовые соображение, боязнь мизерных убытков диктовали условия высоким военачальникам, и подрывали боевой потенциал соединений. Такова власть денег в условиях бюрократического понимания заботы об охране интересов социалистического государства. Незыблемый с царских времен принцип поведения и мотивов действий чиновника: за прибыль для казны не похвалят, а за убыток спросят по всей строгости. Не торопись приносить пользу государству, что капиталистическому, что социалистическому.

Но это соображения высшего порядка. А люди на земле делали свое дело.

Уже 23 июня 1941 г. управляющий Киевской городской конторой Госбанка Герасим Васильевич Дидык (в дальнейшем занимал должность заместителя начальника Управления полевыми учреждениями Госбанка СССР) подписал приказ №1, согласно которому формировалось полевая контора Госбанка № 132 (ПК № 132). Ее начальником был назначен техник-интендант 1 ранга77 Тимофей Никифорович Анисимов, работавший до момента подписания приказа заместителем управляющего Киевской областной конторой Госбанка. Главным бухгалтером полевого учреждения стал главный бухгалтер городской конторы Госбанка, а также техник-интендант 1 ранга запаса Григорий Филиппович Резник78.

Приказ гласил: «Начальнику полевой конторы Госбанка № 132 т. Анисимову и главному бухгалтеру т. Резнику немедленно приступить к приему от городской конторы Госбанка денежных средств, имущества и операционных материалов. Работу по приемке закончить к 18 час. После чего всему личному составу полевой конторы Госбанка № 132 … отправиться в распоряжение нач. финотдела штаба КОВО [Киевский особый военный округ. На его базе был сформирован Юго-Западный фронт – С.Т.]. О приеме донести письменным порядком».

Совершенно очевидно, что на раскачку времени не было. Вполне вероятно, что проект приказа был заготовлен заранее, возможно, еще в мирное время. Его составители так торопились, что даже не внесли изменения в номера распоряжений Правления Госбанка СССР по мобилизационным мероприятиям, указав реквизиты уже отмененного к тому моменту документа, датированного еще 1940 г.

Штабу Юго-западного фронта (ЮЗФ), сформированного на украинском направлении, требовались значительные денежные суммы для мобилизации и формирования новых соединений. Так, инспектор конторы техник-интендант 2 ранга Т.П. Карбовский незамедлительно был командирован в Нежинское отделение Госбанка для получения в подкрепление резервных фондов ПК № 132 сначала 40 млн руб., а затем еще 60 млн руб. Учитывая весьма внушительные размеры сумм, можно предположить, что таким образом руководство Украинской республиканской конторы Госбанка пыталось спасти ценности, опасаясь их захвата стремительно продвигающимся противником.

Всего под руководством (или патронажем, как тогда выражались) конторы № 132 в первые же дни войны разворачивалось 3 полевых отделения (действовали при армиях) и 9 полевых касс (при штабах корпусов, дивизий или отдельных бригад). По некоторым данным, всего в состав ПК № 132, обслуживавшей, как ранее указывалось, войска ЮЗФ, уже в июле 1941 г. входило 4 полевых отделения и 44 полевые кассы.

Следует отметить, что полевые учреждения формировались не только в столице республики. Так, на западном направлении с Львовской областной конторой Госбанка взаимодействовала полевая касса №4 при штабе 6 стрелкового корпуса, в состав которого входили 42, 97 и 159 стрелковые дивизии. По некоторым данным, их обсуживала ПКГ № 402, однако в обнаруженных мною архивных документах значится ПКГ № 4. Что касается ПКГ № 402, то такая касса действительно входила в состав ПК № 132, однако имеются документы указывающие, что только в августе 1941 г. (для нее изготавливалась гербовая печать). К тому моменту 6 стрелковый корпус фактически был разбит, а его командир и начальник штаба попали в плен. Советские войска оставили Львов уже 28 июня. Я специально привожу эти, казалось бы, малозначащие детали, чтобы читатель мог представить, насколько сложной была боевая обстановка, и как мало мы знаем и сегодня о первых днях войны – трагических и героических.

Согласно довоенному мобилизационному плану Ровенской областной конторой Госбанка формировались ПКГ № 96, 347 и 557. Однако в результате стремительного наступления фашистов Ровно, как и Львов, был захвачен противником уже 28 июня, так что указанные полевые подразделения фактически не были созданы. К чести призванных в них из запаса сотрудников Госбанка, многим удалось добраться в Киев, где они вошли в состав ПКГ № 557 (подчинялась полевому отделению № 160). Формировались и другие полевые банки. Так, Полтавской областной конторой была укомплектована полевая касса Госбанка № 115.

Полагаю, необходимым назвать имена этих достойных уважения людей, учитывая, что в Западных районах Украины, особенно в Ровенской области, бойцам Красной Армии с первых дней войны часто стреляли в спину. Начальник ПКГ № 557 Георгий Зиновьевич Шевченко, бухгалтер Михаил Михайлович Щербаченко, кассир Василий Никанорович Синкевич (приказ от 11.07. 1941 г. по ПК № 132 при штабе Юго-Западного фронта). Они предпочли идти воевать, а не затеряться где-то на оккупированной территории и выжидать: чья возьмет?

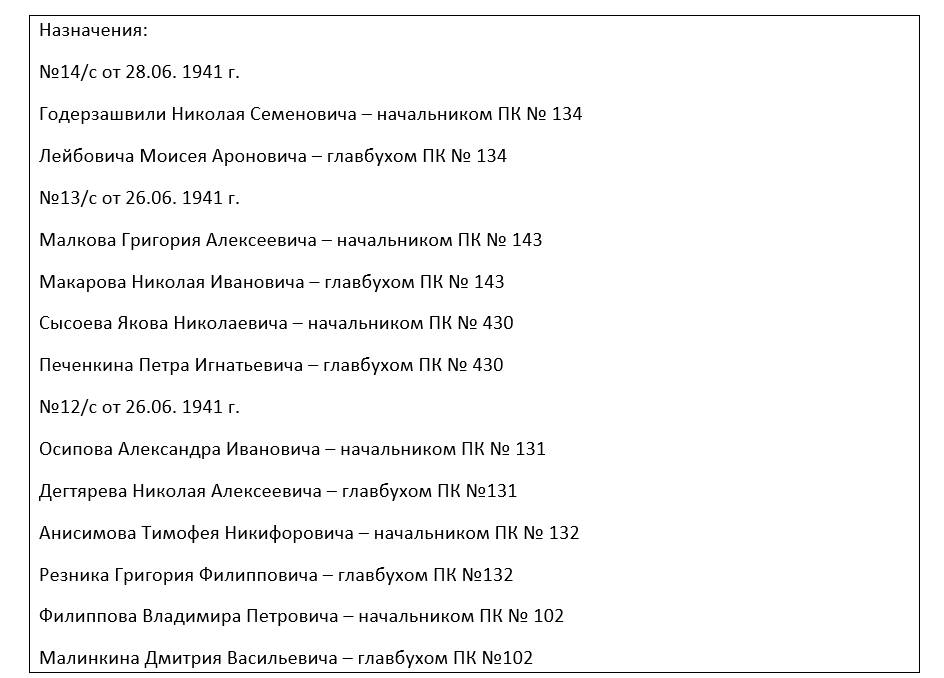

А уже 26 – 28 июня 1941 г. заместитель председателя Правления Госбанка СССР В. Емченко79 подписал секретные приказы №№ 12, 13 и 14 о назначении начальников и главбухов 6 полевых контор и десятков отделений. Военные банкиры вышли на тропу войны. Ох и нелегкий ждал их путь…

Вот выдержки только из нескольких документов из архива Госбанка СССР.

И это только полевые конторы. В приказах также много фамилий сотрудников Государственного банка СССР, назначенных начальниками отделений. Многие из этих фамилий нам еще встретятся на страницах этого исследования.

Как видим, несмотря на всю неразбериху начальных недель войны, первые полевые кассы все же, как правило, были сформированы в основном за счет сотрудников самих же территориальных контор Госбанка и других банковских учреждений. По штату №04/16 полагалось в них быть начальнику (оклад 800 руб.), бухгалтеру (оклад 650 руб.) и кассиру (оклад соответственно 600 руб.). Перечень оборудования более, чем скромный: печати, штемпеля, бухгалтерские и кассовые книги, различные бланки, чековые книжки, железный ящик (или сундук) для денег, стол складной, брезентовые мешки с замками, ручки, перья, сухие чернила, 10 карандашей, перочинный ножик, пломбир, клей с кисточками, шпагат, сургуч, свечи, фонарь «летучая мышь», прочая канцелярская мелочь (а ножницы почему-то вычеркнули, наверное, на всех не хватило). Наличных денег – 200 тыс. руб. Примечательно, что в отдельных случаях при передаче полевых касс в подчинение командованию соединений действующей армии им выделялось до 2 млн руб. наличными. Однако полевым кассам надлежало передать эти суммы в полевые конторы при первой на то возможности.

Суммы по тем временам значительные, поэтому и вооружение присутствовало, «серьезное» – 2 револьвера и аж 28 патронов. Так и пошли на войну. Обыденно. Но в практической работе многое из того, что брали с собой в первые дни, оказалось нефункциональным в полевых условиях. Постепенно избавились от металлических сундуков: уж больно они были тяжелы и неудобны при транспортировке. Деньги и наиболее важные документы стали хранить в ящиках из-под снарядов. На «кассе» для обеспечения лучшей сохранности обычно спал кассир. Куда как надежно.

Сотрудники, особенно служившие в армии, понимали, что револьвер, да еще с таким мизерным количеством патронов, вооружение крайне сомнительное. А ценности им предстояло охранять и при необходимости, а в боевой обстановке ничего нельзя исключать, оборонять огромные. Многие пытались получить, если не дополнительное вооружение, то хотя бы еще немного патронов. Обращались в вышестоящие штабы, но зачастую нарывались на жесткий отказ: нет, нельзя, не положено, самим не хватает. Мне запомнился ответ начальника службы артвооружения одного пока еще тылового военного округа (!) на письмо Госбанка выделить дополнительно еще 56 револьверных патрона для нужд офицеров из состава отбывающей на фронт полевой кассы. Нет на складах, боеприпасов в обрез! И это в масштабах огромного военного округа не нашлось двух пачек патронов. «Бред», – скажете вы и будете абсолютно правы. Но так было. Бюрократизм процветал. На письмо Госбанка полковник, а то и генерал нашел время ответить, а патронов пожалел.

Война сразу показала свой крутой нрав. Воевали «не малой кровью, на чужой территории», как твердила до нападения немцев советская пропаганда, а на своей земле и огромной кровью.

Тяжелые испытания выпали на долю сотрудников полевых учреждения Юго-Западного фронта, войска которого после тяжелых и кровопролитных боев были вынуждены в середине сентября 1941 г. оставить Киев. Часть армий, входивших в состав фронта, попала в окружение и была разбита в сражении с противником. Попали в плен или погибли сотни тысяч солдат и офицеров, включая личный состав штаба фронта и его командующего генерал-полковника М. П. Кирпоноса80.

Все попытки помочь войскам Юго-Западного фронта оказались безрезультатными. 18 сентября 1941 г. в районе Путивля, где наша авиация пыталась хоть как-то помешать немцам замкнуть кольцо окружения, был сбит и бомбардировщик ДБ-3Ф, который пилотировал Н. П. Жуган. Случай, казалось бы, ординарный. Но здесь приключился инцидент, о котором я не могу не рассказать своим читателям. И вы поймете почему.

«Когда стал на землю, – вспоминал летчик-бомбардировщик уже в наши дни, – увидел, что два фашиста в моем направлении бегут, метрах в 180 от меня. Я бросил парашют и бегом в лес направился. А до него полкилометра примерно было. А бежать трудно, по мне стреляли… Вдруг почувствовал, что мне что-то бежать мешает, по коленям бьет. А это был реглан. А тогда все летчики в нем летали. Я его сбросил и ускорился. Пистолет в руках держал. Вдруг слышу, что стрельба прекратилась. Думаю: «Что такое?» Оглядываюсь, вижу: они тянут на себя это пальто кожаное. Каждый себе. Кожанка хорошая была. Даже автоматы бросили. И я спокойно добрался до леса». Когда, пройдя 300 км по тылам немцев Николай Павлович вернулся в свой полк, где его уже похоронили и даже успели жене похоронку послать, то командир ему очень обрадовался, поскольку летчиков почти не осталось».

И Николай Павлович, назло всем смертям, потом еще много летал и бомбил. Всего он совершил 312 боевых вылетов. А это, почитай, каждый раз тонна бомб на голову врага. Его сбивали еще три раза. Но и через много лет ветеран всегда с удовольствием вспоминал этот эпизод из своей фронтовой юности, но при этом неизменно добавлял: «Правда, новый реглан не дали. А тот мне жизнь ведь спас».

А когда Николаю Павловичу исполнилось 95, то начальник штаба авиационной части, где его и в наши дни считали своим, даже стихи написал: «Как я ушел при помощи реглана от фашистов»81.

Герой Советского Союза, летчик-бомбардировщик 10 Гвардейского дальнебомбардировочного авиаполка генерал-майор Николай Павлович Жуган скончался на 101-м году жизни. И именно 22 июня 2017 г. Такая вот судьба!

Так что неспроста многие мальчишки, бредившие небом, мечтали о реглане. И пусть не все они его получили, но летчиками стали первоклассными. А Николаю Павловичу явно повезло – его регланом, в отличие от других его коллег, не обделили, благодаря чему этот замечательный человек прожил еще 75 лет, и даже чуток больше. Так, зачастую от честности или мелочной жадности интендантов на войне зависела жизнь человека. А не получи Николай Павлович эту пресловутую кожанку?

У полевиков (а именно так почти сразу же окрестили банкиров во фронтовых частях) таких волшебных регланов не было, им-то и форму не всегда выдавали: типа, пусть, вас Госбанк одевает, хотя и должны были.

Так что трагическую участь своих соединений, входивших в состав Юго-Западного фронта, разделили тогда и многие полевые учреждения полевой конторы (ПК) № 132: 40 полевых отделений и касс погибли или пропали без вести в тех боях вместе с личным составом и ценностями. Боевые потери офицеров-банкиров Госбанка только из состава одной фронтовой конторы исчислялись сотнями.

По тем же, кого миновала сия лихая доля, было установлено: «Расследование дел по линии Военной прокуратуры никаких дополнительных материалов не дало, причем привлечение к уголовной ответственности кого-либо из вышедших из окружения или бежавших из фашистского плена найдено нецелесообразным»82. К сожалению, таких счастливчиков было немного. Так, например, из числа личного состава 4 полевых касс уцелели и в конце концов добрались к своим только 4 человека. Судьба остальных 68 служащих неизвестна83.

Увы, таких одномоментных утрат никто не ожидал. Кадровых сотрудников Госбанка Союза ССР, прекрасно подготовленных профессионально, направляли туда, где военкомам надлежало срочно выполнить разнарядку и заполнить штатные клеточки. А в состав полевых касс зачастую попадали случайные люди, не имевшие и малейшего представления даже об азах бухгалтерского учета, не говоря уже о банковских операциях. Надо сказать, что центральный аппарат УПУ разыскивал бывших кадровых работников Госбанка, и упорно добивался их перевода из частей в полевые учреждения для работы по специальности.

В сложившихся условиях перед Государственным банком СССР со всей остротой встала проблема регулирования денежного обращения в стране. Одной из мер в этом направлении явилось создание 22 августа 1941 г. в системе Госбанка СССР Управления полевыми учреждениями. Основной их задачей в первые месяцы войны, вплоть до ноября 1941 г., являлось обеспечение войск наличными средствами, поскольку денежная эмиссия осуществлялась преимущественно в прифронтовой полосе, ближайших к границе районов Украины, Белоруссии, Севера, Северо-Запада и Центра России. Здесь летом 1941 г. через полевые учреждения выпускалось в обращение до 85% всей наличной денежной массы в стране84.

Стало совершенно ясно, что срочно необходимы меры по сокращению эмиссии наличных, увеличению доли безналичных расчетов и организации финансового и банковского обслуживания армии и военнослужащих. Иначе экономике стран грозила мощная инфляционная волна, которая могла стать неконтролируемой. Хочу сразу подчеркнуть, что подобная приоритетность задач изложена мною на основании исследования большой массы архивных документов периода Великой Отечественной войны и, вполне возможно, отличается от того, как цели создания полевых учреждений формулировались в нормативных документах того времени. Однако в дальнейшем я изложу свою аргументацию подобной градации определения степени важности проблем. Поэтому дата создания Управления полевыми учреждениями Госбанка СССР не должна нас вводить в заблуждение: полевые банки начали функционировать практически одновременно с началом боевых действий.

Война, как известно, оставляет мало пространства для человека распоряжаться чем-либо по своему усмотрению. Незамедлительно с началом мобилизационных мероприятий государство идет по пути ужесточения требований к своим гражданам и вводит различные ограничения на все те ресурсы, которые могут понадобиться правительству и вооруженным силам для ведения боевых действий. Важнейшей составляющей, определяющей возможности поддержания необходимого уровня обороноспособности страны, безусловно, являются деньги.

Великая Отечественная война, принесшая столько бед нашему народу, не являлась исключением. Уже 23 июня 1941 г. советским правительством был принят ряд мер, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов страны на борьбу с фашистскими агрессорами. Некоторые из них были весьма болезненными для населения и касались как личных сбережений граждан, так и ограничений в оплате труда. На второй день войны были введены ограничения по выдаче вкладов из сберегательных касс: в месяц разрешалось снимать не более 200 руб. Исключения делались только для некоторых категорий населения: народные артисты, крупные ученые и известные писатели имели право снимать со своих счетов по 1000 руб. в месяц. Отменялись также некоторые социальные выплаты. Например, призываемым на военную службу из запаса компенсации за неиспользованный отпуск не выплачивались наличными, а переводились на особые счета в сберкассах, которые временно замораживались (эти суммы вернули населению в конце войны). Чувствительно повышались некоторые налоги, вводились новые, например, налог с холостяков, малосемейных и одиноких (5% с зарплаты с 1 ноября 1941 г.).

Уже 22 июня 1941 г. к концу дня ощутимо изменилась ситуация на рынке потребительских товаров. «И вот представь, вчера в магазине еще все было, сегодня все есть, а завтра ничего не стало, – вспоминает командир орудия танка КВ-1 Геннадий Александрович Фуркалов. – Карточки еще не ввели, а магазины уже позакрывали. В продуктовом такие очереди, что надо в списки записываться. Конечно же, в народе смута, тревога, что дальше нас ждет…»85