Полная версия

Зачем рубль на войне?

По завершении боевых действий в светлых умах «бережливых» штабистов стремительно возникла идея о расформировании полевых учреждений в целях, естественно, экономии. Что и было незамедлительно сделано. Весь, пусть и минимальный опыт, приобретенный в ходе этих кампаний, был бездарно утрачен. Разве что подтвердилась настоятельная необходимость их наличия в армии и прояснилась структура. Но подробнее об этом поговорим далее.

Демобилизованные бойцы возвращались с фронтов совсем в другую атмосферу. Война, разрушения, смерть боевых товарищей – все это было где-то там, далеко. А страна жила обычной жизнью, не ощущая пока особых неудобств, даже в непосредственной близости от фронта.

«По моим воспоминаниям, – рассказывает служивший в армейской разведке Карл Юрьевич Раммус (Рамус), – до войны в 1940-м, в 1939-м году в магазинах и колбаса была, и селедка была хорошая, шотландская – я помню это прекрасно. В общем, продукты в то время в городе были. Вообще, надо сказать, такие крупные города, как Ленинград и Москва, в довоенные годы всегда обеспечивались прекрасно… Так что жил я в Ленинграде неплохо».

Возможно, это не совсем корректно повторно обращаться к фактам, которые уже публиковались тобою в другой, изданной ранее книге. Но здесь мне на глаза попалось сообщение о том, что финские власти приступили к строительству забора на границе с Россией. Не знаю, от кого они собираются таким образом защищаться, поскольку, с военной точки зрения, эти дорогостоящие инженерные сооружения, особенно с учетом особенностей местности, по которой им предстоит пройти, совершенно лишены всякого смысла.

Мне неоднократно приходилось бывать в этой стране, где я всегда встречал со стороны тех людей, с кем приходилось общаться и сотрудничать, самое доброе отношение. Хотя при контактах на бытовом уровне, бывало, по-разному. Участвуя в научной конференции, посвященной 200-летию появления Финляндии, в качестве государственного образования, не могу не отметить, что у людей, образованных и знающих собственную историю, нет ни малейшего сомнения в том, что самим своим появлением и существованием в качестве независимого государства эта страна и ее народ полностью обязаны России.

Ибо в составе шведского королевства финские провинции находились под жестким контролем Стокгольма. Никакой автономии не было. Весь чиновничий аппарат и практически все офицерство в армии были шведами. Да и сама сфера применения финского языка была жестко ограничена. Все делопроизводство и образование велось на шведском языке. На финском разрешалось издавать только книги религиозного характера и брошюры по сельскому хозяйству. Именно царь-освободитель Александр II в ходе своего исторического, не побоюсь этого слова, посещения Финляндии в 1863 г. снял все ограничения на применение национального языка во всех сферах деятельности, чем местная знать, преимущественного говорившая по-шведски, была не очень-то и довольна. Но когда я говорил своим финским собеседникам об этом факте, то они поначалу отказывались верить, потом бежали проверять, а затем в некоторой растерянности соглашались, что, да, так и было.

И здесь я не могу удержаться, чтобы не процитировать письмо Наполеона I к Александру I, писанное 21 января/8 февраля 1808 г.: «Позволите ли Ваше Величество особе, которая выказывает вам нежную и искреннюю привязанность, подать вам совет? Вашему Величеству необходимо удалить шведов от своей столицы; протяните с этой стороны свою границу насколько вам угодно будет. Я всеми силами готов помогать вам в этом»47. Безусловно, у Наполеона I был своей резон так писать, но все же.

Затем Советская Россия согласилась на независимую Финляндию. И в итоге граница стала к Ленинграду значительно ближе, чем была к Санкт-Петербургу И.В. Сталин пытался договориться с соседями о мирном обмене территориями. Насколько это была бы справедливая по качеству земель сделка – судить не берусь. Понятно, что в Хельсинки считали, конечно, что нет, хотя земельки и предлагалось им куда как больше, чем просили уступить. Не получилось. А ведь они раньше, уже после обретения Финляндией независимости, неоднократно уже пытались вернуть эти земли силой оружия. С известным результатом.

Так был ли иной выход у большевиков в 1939 г.? И.В. Сталин не мог не думать об опасности, нависавшей над вторым по величине городом СССР. Но все же пока ученые так и не могут решить: это была третья или четвертая война с Финляндией после 1918 г.? Я тоже не знаю… Но в итоге война эта финская (или, как ее теперь называют, «зимняя») началась.

И сразу же обозначилась масса проблем и просчетов в подготовке и службе наших войск. В конце 1939 – начале 1940 гг. на первом этапе боев Красная армия понесла чувствительные потери больными и обмороженными. Никто к такому развитию событий не был готов. Работа тыла провалилась. Солдаты недоедали. В добавление к этому еще и неудачное наступление, обернувшееся большой кровью для атакующих. Моральный дух личного состава упал, дисциплина зашаталась.

Хотя, естественно, были и другие примеры. На особом положении по-прежнему оставались летчики и танкисты. «Нас одели по первому разряду – у всех валенки, подшлемники, ватные брюки. Нас прекрасно снабжали, – вспоминает командир танка Иван Владимирович Маслов (на финской – с декабря 1939 г.) – Танкистам выдавали шпик, колбасу, каждый день мы получали спирт. Не было проблем с махоркой и папиросами. Одним словом, снабжали нас великолепно»48.

Рассказывают, что будущий нарком обороны С. К. Тимошенко, принявший в крайне сложной обстановке командование советскими войсками, начал не с закручивания гаек и расстрелов. Командарм 1 ранга приказал установить на всех перекрестках лесных дорог армейские палатки для обогрева и походные кухни. И кормить, кормить всех, кто проходит или проезжает, без ограничения, не спрашивая продовольственных аттестатов или иных документов. Не знаю: наливали или нет «наркомовские», но настроение в войсках мгновенно изменилось.

Любопытно, что именно чрезмерное расходование, по мнению интендантов, продовольствия вызывало нарекания в адрес С.К. Тимошенко со стороны начальника снабжения РККА корпусного комиссара А.В. Хрулева49, который, выступая в апреле 1940 г. (т.е. уже после окончания войны с Финляндией), на одном из совещаний говорил: «В результате отсутствия данных о численности [войск] было тяжело снабжать Ленинградский военный округ и северные армии. С тов. Тимошенко у нас были расхождения буквально на 200 тыс. едоков. Мы держались своей, меньшей цифры. Но у меня, товарищи, не было никакой уверенности, что прав я, не окажется ли, что он будет прав, у него на 200 тыс. больше, а потом начнут голодать… И Генеральный штаб численности действующей армии не знал в течение всей войны и не знает на сегодняшний день…»50

Хрулев списывал эти расхождения в цифрах на неразбериху в войсках. Скорее всего, он знал реальное положение дел, что продовольствие шло на неограниченное кормление бойцов, но не хотел ссориться с набравшим тогда силу будущим маршалом Тимошенко.

В Финляндии о войне с СССР хорошо помнят и сегодня. И это их право, ведь следует признать, что сражалась финская армия отчаянно, самозабвенно. Есть чем гордиться. Но вот начинать в 1941 г. совместно с гитлеровцами т.н. войну продолжение, вряд ли стоило. Чем закончилась та война и для Берлина, и для Хельсинки хорошо известно. Только вот многие уроки с годами, как-то забылись, сменились поколения, и опять взыграло уязвленное самолюбие. Но вернемся к нашей основной теме.

Капитан Янов Николай Валентинович, командир батальона тяжелых танков 20 танковой бригады им. С.М. Кирова, был взят в плен финской стороной при попытке штурма линии укреплений на Карельском перешейке 17 декабря 1939 г. При нем финны с удивлением обнаружили значительную сумму денег в банковской упаковке, которые были у него рассованы по всем карманам. Как пояснил Янов, это только часть денег – еще больше – целый мешок – осталось в танке Т-28. Якобы, это было денежное содержание личного состава батальона, которое он не успел выдать накануне наступления.

Когда в глубине обороны противника был подбит танк Янова, то он не только сам без сопротивления сдался финнам, но и привел с собой группу своих подчиненных. Не все последовали за предателем: один из офицеров предпочел застрелиться, воспользовавшись тем, что его не обыскали. В плену Янов пошел на полное сотрудничество с финской разведкой, выложив все, что только знал. Более того, он даже встречался с представителями британской армии, дав полную картину положения дел в танковых войсках РККА. Следует отметить, что Янов был весьма странным человеком: за несколько дней до этого он застрелил командира роты из своего же батальона, которого ночью по ошибке принял за финского диверсанта. Сам же Янов утверждал, что офицера убили разведчики противника. Командование замяло дело, сделав вид, что поверило Янову51.

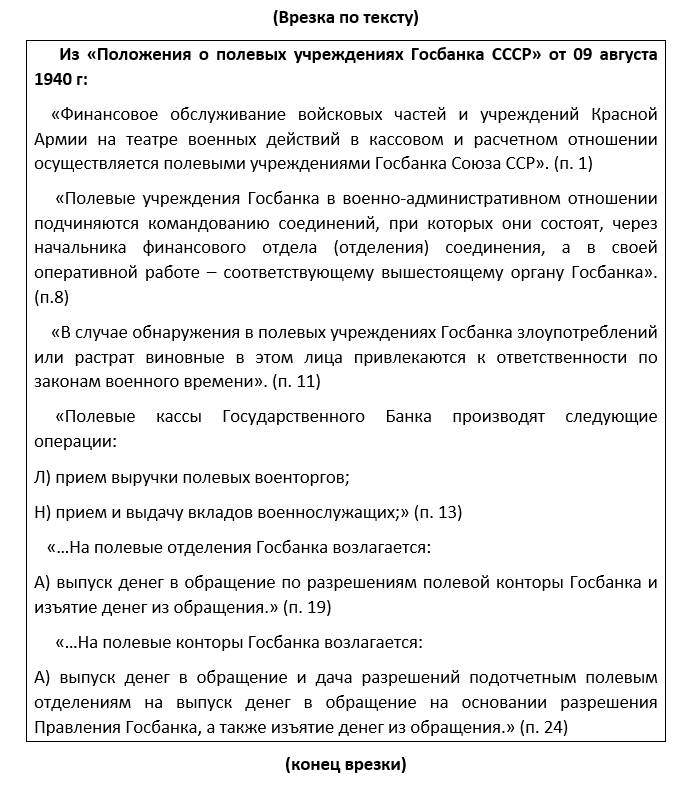

Понятно, что подобное положение, когда в бой офицеры должны были идти, имея значительные суммы денег, было нетерпимо. Вот эти вопросы и призваны были решать полевые учреждения Государственного банка СССР, благо опыт в работе полевых казначейств в действующей армии в русской истории был. И были еще живы люди, которые знали эту работу и могли воплотить необходимую систему финансового обеспечения в условиях современной, механизированной армии. Уже тогда в НКО хорошо понимали стимулирующую функцию денег в ходе военных действиях.

По воспоминаниям ветеранов, награжденным за финскую войну военнослужащим, были положены специальные денежные премии. К медалям «За отвагу», пишет в автобиографической повести поэт-артиллерист Михаил Дудин, «выдали по триста рублей и по триста рублей нам всем дали как участникам войны… Мы богачи, братцы». После посещения раненого друга в госпитале, было отмечание счастливого возвращения живыми в пивной на Литейном: водка с пивом. Результат ожидаем – торжество кончилось дракой, комендатурой и гауптвахтой. Но на Садовой, ниже младшего лейтенанта, не принимали: фронтовики, получив деньги, гуляли по всему Ленинграду. Молодые защитники Родины наказание отбывали при части, уже на гарнизонной «губе» на советской военной базе на финском полуострове Ханко52.

Следует сказать, что со всеми подарками в госпиталь раненому товарищу, выпивкой, а это был самый дорогой коньяк «ОС» – «особо старый», и отмечаниями друзья на троих потратили 290 руб. Так что деньги, надо понимать, они получили неплохие53.

Наш знакомый И. В. Маслов к лету 1941 г. был уже старшим механиком-водителем, «старшим сержантом, готовился к демобилизации. Получал жалованье – 230 рублей, собирал себе деньги на гражданский костюм…»54. Предвкушал, как объявится в обновке в родном доме, широко отпразднует возвращение со службы и с победоносной войны (об остальном особо распространяться не полагалось) – «Красная Армия всех сильней…» Не житуха, а песня!

И не ведомо было ни Ивану Владимировичу, ни его боевым товарищам, только что вышедшим из кровавых боев с финской армией, что в высоких кабинетах за закрытыми дверями и задвинутыми наглухо шторами идет напряженная умственная работа, где специально обученные люди – специалисты по мобилизации («мобики» на штабном жаргоне) во всю скрипят перьями и тарахтят на пишущих машинках, готовясь к новой войне. Они миркуют, как не только вооружить, прокормить и одеть армию, но и обеспечить ее личный состав денежным содержанием, причем таким образом, чтобы не подорвать экономику и не разогнать инфляцию. Еще свежи в памяти народа были тогда слова из навязчивой песенки 1920-х: «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов…»55

Вот тогда-то вновь вспомнили об опыте «кровавого царского режима». Выяснилось в решении этих проблем: без полевых казначейств по типу, существовавших в Русской императорской армии, опять никак не обойтись.

Отдельно остановлюсь на роли полевых учреждениях Госбанка СССР в Прибалтике, где ситуация отличалась от вышеописанных операций. Оставим в стороне политическую сторону этого вопроса, а также те многочисленные договоры и соглашения СССР с этих правительствами республик, согласно которым соединения РККА получили правовую основу для дислокации на военных базах в Литве (16 стрелковый корпус), Латвии (2 стрелковый корпус) и Эстонии (65 стрелковый корпус). А это десятки тысяч военнослужащих. Незамедлительно встал вопрос об обеспечении их местной валютой и денежным содержанием. Для решения этих задач и были вновь сформированы полевые учреждения Госбанка. Однако их работа велась в условиях мирного времени, а круг банковских операций был совсем иным, чем в рассмотренных ранее случаях. По этой причине курировало сеть Управление иностранных операций Госбанка СССР (УИНО).

Итак, очень коротко. Полевые учреждения оперировали в четырех валютах: рубль, лит, лат и крона (думаю и так понятна страновая принадлежность денег). Круг услуг был довольно значительный, поэтому я остановлюсь только на личном составе, а это, повторим, десятки тысяч людей.

Денежное содержание личному составу РККА частично выдавалось в местной валюте: 25% в сухопутных войсках и 18% в ВМФ полагалось начальствующему составу и сверхсрочнослужащим; рядовому и сержантскому составу, независимо от ведомственной принадлежности, поровну – 25% оклада в валюте. Оставшуюся часть денежного содержания военнослужащие могли получить при пересечении границы наличными, либо дать поручение о переводе родственникам в Союзе.

Помимо выдачи наличных финансовым органам частей и соединений на хозяйственные расходы и выплату денежного содержания, полевые кассы открывали военнослужащим по их желанию счета в рублях и местной валюте, в подтверждение чего выдавались расчетные книжки по вкладам (прошу обратить внимание на название, это важно) – отдельно в рублях и валюте. Допускалось размещение депозитов, в том числе срочных (не менее 6 месяцев). По ним начислялись 5% годовых, в отличие от 3% по другим вкладам, которые присоединялись к остатку вклада в конце года или при выдаче всей суммы наличными. Обмен рублей на местную валюту не допускался, но их можно было переводить в Союз. На вкладчиков полевых банков распространялись права клиентов государственных трудовых сберегательных касс (сохранность, тайна, неприкосновенность вклада, освобождение от обложения налогами доходов по вкладам). При вхождении республик в состав СССР активы и пассивы передавались стационарным структурам Госбанка СССР, а сами полевые учреждения ликвидировались56.

Итак, границы Советского Союза значительно расширились. Многие военнослужащие и члены их семей очутились, как бы, за границей, почти что при капитализме. В Кремле понимали, что не стоит особо спешить с внедрением принципов плановой экономики туда, где люди привыкли к рыночному снабжению, можно сказать, изобилию потребления. Ведь даже в официальных документах, пусть и секретных, нет-нет да и мелькнет указание на дефицит товаров. И даже председатель Правления Госбанка СССР Н. А. Булганин57 был вынужден констатировать, что в 1940 г. из 15,7 млрд руб., находившихся на руках у населения, «около 4 млрд рублей, осевших преимущественно в деревне, представляют собою неудовлетворенный спрос на товары и давят на состояние товарного рынка»58.

Да и статус наших войск поначалу был разный, в Прибалтике – располагались лишь военные базы, при внешнем сохранении определенной самостоятельности местных властей. Служить сюда отбирали только лучших. Соответственно и обеспечивали. Так, 30 сентября 1939 г. нарком обороны Ворошилов59 предписал относительно экипировки частей, вводимых в Эстонию: «Войска хорошо обмундировать, обратив должное внимание на качество и пригонку»60.

Конечно, меня могут упрекнуть, что все было намного сложнее, что слишком упрощенно излагаю ситуацию, с чем я совершенно не намерен спорить. Но иначе – этому следовало бы посвятить слишком много внимания. Я же рассматриваю строго ограниченную тему, всеми силами стараясь не отвлекаться. Кто заинтересуется подробностями этих событий и процессов, то найдет. Литературы на любой вкус и уровень знаний на сей счет предостаточно.

А как влияло изменение ситуации на границах СССР на женскую часть воинских коллективов – членов семей, ведь жены начальствующего состава были неотъемлемой и крайне важной их составляющей? Можно сказать, владели мыслями и чувствами командиров. «Многие уже успели прислать посылки, как, например, муж Дуси Апанасенковой. Мы все ходили смотреть, какие у нее теперь красивые туфли по 12 рублей. У нас и за 200 таких не купишь. Шелк на платок по 5 рублей. Прямо как в сказке, все только рты разевали на такие диковинки. Говорят, поляки жили богато. Убегая, они оставляли все на местах, полные гардеробы, буфеты и даже обеды с полной сервировкой. Ничего нам не надо. Лишь бы скорее все это кончилось, и наши мужья скорей бы вернулись к нам»61. Записала в своем дневнике 8 октября 1939 г. супруга красного командира Лидия Безрукова, чей муж в то время также участвовал в освободительном походе.

Вот вам и тлетворное влияние вещизма. Еще не «обуржуазивание», но уже что-то похожее. Хотя не это главное – жены рвались к мужьям, все равно куда, лишь бы вместе. И вот свершилось…

Особенно успокаивающе на настроения командиров влияло присутствие рядом семей: многие за последние годы жен почти и не видели. А здесь… «Кипучая жизнь рижских улиц, блеск магазинных витрин, изобилующих различными товарами, просторные, хорошо оборудованные квартиры настраивали на мирный лад не только приехавшие в Ригу семьи, но и самих командиров и ответственных советских работников»62, – рассказывает об обстановке в частях военный инженер П. В. Афанасьев63.

К тому времени «выпустился» из училища и курсант В.И. Клименко. Получил распределение фактически за границу: в Шауляй, в истребительный полк! Выпускников Чугуевского училища «…зачислили в штат на должности летчиков-истребителей с окладом 850 рублей в месяц и закрепили в столовую полка, расположенную здесь же, в гарнизоне, где мы завтракали и обедали. Ужинали мы в городе, в столовой гарнизона. Из 850 рублей нам платили лишь ¼ зарплаты в литах, что вполне хватало на жизнь. Остальные деньги перечислялись в рублях в пограничный таможенный банк, и, когда мы отправлялись домой в отпуск, мы их получали при пересечении границы на таможне. В то время как в России все товары, в том числе даже хлеб, отпускался только по карточкам, и страна жила бедно, а в Литве в магазинах было изобилие еды и товаров». Молодой летчик прикупил себе очень красивые «заграничные», как он думал, туфли, которые в итоге оказались изделием фабрики «Парижская коммуна», и швейцарские часы «Лонжин», которые действительно были швейцарскими. А вот, что касается реглана, о котором грезил Виталий Иванович, то его так и не выдали: в полку не оказалось в наличии64. Наверное, кто-то из интендантов отблагодарил столь дефицитной вещью кого-то из нужных людей.

Определенную роль сыграли полевые учреждения в ходе возврата земель Бессарабии и северной части Буковины, ранее отторгнутыми Румынией. Здесь их роль сводилась в основном к вводу в обращение советского рубля и обмену румынского лея, утратившего силу законного платежа.

Мне приходилось много раз беседовать со многими участниками тех событий, которые однозначно подтверждали, что местное население в подавляющем большинстве, если не радостно, то вполне лояльно и с пониманием относилось к вводу войск СССР. Исключение, конечно, составляет Финляндия, где бои были кровавыми, пока противостоящая сторона практически утратила волю к сопротивлению, причем этот слом произошел как-то очень быстро, без переходов. В то время, как в наших войсках решение прекратить военные действия было встречено солдатами и офицерами, мягко говоря, с непониманием, а кое кто не побоялся открыто выразить свое неудовольствие этим решением советского правительства –люди были готовы громить противника до конца. Конечно, я пишу это лишь со слов моих собеседников, но они так рассказывали, и я не вижу им смысла кривить душой. Они так помнили.

А в штабах уже готовились к новой войне. Пока в основном на картах, а также совершенствуя нормативную базу по итогам предыдущих кампаний.

Хотя от жизни не спрячешься. «Слухи о близости начала войны Германии с Советским Союзом полетели еще настойчивее. Однако, несмотря на все толки и все симптомы, свидетельствующие о готовящейся немцами войне, чувство близости ее как-то притуплялось в быту»65, – рассказывал о настроениях комсостава в то время военный инженер П. В. Афанасьев.

Сделаем поправку на то, что писал эти строки Павел Васильевич в июле 1953 г. – формально еще находясь на действительной военной службе. Подчеркнул при этом, что, «как и всякое воспоминание, все изложенное мной является только описанием того, чему сам был очевидцем, а также субъективным восприятием свершившегося, которое не может претендовать на всестороннее и полное освещение происходивших событий».

К тому времени РККА уже познакомилась с вермахтом в Польше. Правда, на первый раз разошлись почти что мирно. В Гродно встретились с немцами, делится своими воспоминаниями танкист Яков Яковлевич Коваленко: «Стояли мы довольно долго и даже вышли из танков. Немцы на нас тоже не обращали внимания, солдаты спокойно и не таясь грабили магазины, вынося и складируя в грузовики все, что попадало в руки ценное. Мне запомнилось, как один фашист, согнувшись в три погибели, нес швейную машинку на станине. Она, очевидно, была очень тяжелая, и он кое-как загрузил ее сам в грузовик. После разграбления торговых площадей колонна немцев уехала в западном направлении»66.

Что касается генерал-майора П. В. Афанасьева, то его сдержанность в определениях понятна: чувство самоцензуры у высокопоставленных военных того времени было развито чрезвычайно. Но все же он рискнул уже тогда, когда еще были свежи воспоминаниях о массовых репрессиях, рассказать о многом том, о чем другие предпочитали помалкивать.

Понятно, что войскам надо было осваивать новый театр военных действий, обустраиваться, строить укрепления и создавать новые рубежи обороны, пополнять склады боеприпасов. Прежние укрепрайоны, доты и позиции остались на «старой» границе. По всем рубежам развернулись невиданные по масштабу инженерные работы.

И здесь наступило затмение…в головах. Боевые части превратились в землекопов. Боевая подготовка была позабыта-позаброшена: «Все перед собой видели только кубометры бетона и финансовый план, сроки строительства, а на саперов смотрели только как на «дармовую рабочую силу», которую не надо было вербовать, оплачивать проезд, организовывать проживание и питание, выслушивать претензии месткомов. А военным строителям не выдавали даже оружия. Одним словом, прибалтийский курорт»67.

И советские военные наслаждались прелестями этого благолепия. Жили на квартирах у литовцев. За постой платил БАО68, продолжает свой рассказ летчик В. И. Клименко: «Знакомились и встречались с местными девушками, а те были и не против состоятельных и молодых русских военных, да еще и симпатичных. Благо средства позволяли летчикам и в кафе со своей пассией зайти, и в кино ее сводить, а то и пикник с шампанским организовать. Хотя сами лейтенанты иногда пробовали тогда это самое шампанское впервые в жизни»69.

Да, за этот курортный расслабон войскам Прибалтийского Особого военного округа пришлось потом расплачиваться большой кровью. А некоторым генералам и жизнью.

Но эти проблемы были в будущем, их никто не предвидел, а потому они мало кого волновали. Красивая и легкая жизнь требовала денег, а жены и подружки обновок и ужинов в ресторанах. Войска, точнее часть командования, обуяла погоня за рублем: «Командиры частей и подразделений зачастую назначались на дополнительно оплачиваемые на строительстве должности начальников циклов, смен, бригадирами и прорабами на отдельные объекты и со своими подчиненными не только не занимались, но нередко и не общались даже». Большинство было только радо избавиться от проведения боевой подготовки, от которой одни только неприятности по службе, особенно в случае травматизма подчиненных. В итоге офицеры инженерных войск буквально рвались на возведение укреплений.

«Здесь, именно на оборонительном строительстве, – раскрывает суть происходившего перевоплощения командиров в «красных бизнесменов» П. В. Афанасьев, – они действительно становились самостоятельными начальниками, имеющими в своем распоряжении большие штаты строительных отделов и управлений начальников строительств, за счет которых могли содержаться секретари, порученцы, машины. Здесь в итоге полугодовой и годовой работы давались награды при выполнении планов строительства. Наконец, с начинжем, распоряжающимся миллионными средствами, и считаются даже в округе по-иному, раз-два в месяц, а то и неделю, заслушивает доклады Военный совет, запрашивает генеральный штаб, а боевой подготовкой сапер и инженерной подготовкой войск по полгода, от одного приказа до другого, никто не вспоминает даже»70.