Полная версия

Насилие. Микросоциологическая теория

Доля солдат, которые ведут огонь, повышается, если в непосредственной близости от бойца находится командир, требующий от него стрелять. Однако, по замечанию Маршалла, большинство военнослужащих младшего командного состава не могут долго перемещаться взад-вперед по линии огня, давая своим людям пинка, чтобы те использовали оружие по назначению» [Marshall 1947: 57–58]. В процессе постоянного перемещения этот сержант или старшина не только может быть убит, но и, скорее всего, сам попытается стрелять из своего оружия, чтобы дать отпор противнику, а также будет «поддерживать и подбадривать тех относительно немногих сохраняющих присутствие духа солдат, которые активно участвуют в бою».

Если исходить из картины, представленной Маршаллом, то все боевые действия осуществляются лишь небольшой частью солдат с обеих сторон – этот феномен я буду называть СЛЭМ-эффектом (аббревиатура по инициалам Сэмюела Лаймана Этвуда Маршалла). Но и эти солдаты не обязательно действуют результативно – большинство их выстрелов не попадают в цель. Чем же заняты остальные? В той или иной степени, боевая обстановка лишает их способности действовать. Вот для примера описанный очевидцем случай, который имел место, когда американские войска в 1900 году вошли в Пекин во время Боксерского восстания:

Какой-то китайский солдат перескочил через изгородь и стал по нам палить – так быстро, что только и успевал заряжать ружье. Один человек из Четырнадцатого пехотного указал на него Апхэму с пронзительным криком: «Вот он! Стреляй в него! Стреляй в него!» Я спросил этого солдата, почему бы ему самому не сделать хотя бы выстрел. Но вместо ответа тот продолжал подпрыгивать с криками «Стреляй в него!» [Preston 2000: 243–244].

В итоге огонь открыл именно Апхэм, попав в китайского солдата с третьего выстрела.

Иногда солдаты бегут с поля боя. Обычно такие действия почти невозможно скрыть, и они считаются крайне позорными, за исключением ситуаций, когда в панике отступает все подразделение – в таком случае каждый солдат по отдельности, скорее всего, получит прощение. Полномасштабные панические отступления могут играть важную роль в решающих сражениях, однако не они являются наиболее распространенной формой обессиливающего страха в бою. Если солдат бежит с поля сражения по собственной инициативе, то он получит клеймо труса, однако на другие разновидности страха сослуживцы в целом смотрят сквозь пальцы. Бегство, в особенности без соучастия товарищей, воспринимается как поступок, символизирующий постыдный страх, однако именно это единственное действие и стяжает на себя все бесчестье, что позволяет прочим проявлениям страха сохранять видимость приличия или по меньшей мере оставаться незамеченными. Например, не так уж редко в бою происходит потеря контроля над сфинктерными мышцами, приводящая к тому, что солдат делает в штаны по-малому или по-большому [Holmes 1985: 205; Stouffer et al. 1949, vol. 2; Dollard 1944; Grossman 1995: 69–70]. В американской армии во время Второй мировой войны такое происходило с 5–6% солдат, а в некоторых боевых подразделениях соответствующий показатель и вовсе достигал 20%. Случаи, когда солдат обгадился, описаны также для британской и немецкой армий и для американского контингента во Вьетнаме. Едва ли эта брезгливая подробность является отличительной особенностью современных войн – известно, что солдаты конкистадора Писарро перед тем, как захватить императора инков, мочились от страха [Miller 2000: 302]. Война – грязное дело во многих отношениях. К другим физиологическим реакциям во время боя относятся учащенное сердцебиение (на него жалуются почти 70% солдат), а также дрожь, холодный пот, слабость и рвота.

Некоторые солдаты пытаются зарыться в землю, прикрывая лицо и голову, либо набрасывают на себя одеяла или спальные мешки [Holmes 1985: 266–268]. Такие действия могут совершаться на открытой местности в разгар решающих промежутков сражения, когда совершенно невозможно остаться незамеченным противником. Солдат охватывает паралич ужаса, и порой в таком состоянии они даже не могут сдаться в плен, не говоря уже о том, чтобы отбиваться, и в результате противник убивает их на том месте, где они лежат. Непохоже, что здесь мы имеем дело с мягкотелостью современного западного человека: подобные случаи были зафиксированы в отношении немецких, французских, японских, вьетконговских, американских, аргентинских и израильских солдат, а также у участников сражений Средневековья и раннего Нового времени [Holmes 1985: 267].

Данные Маршалла о том, что в ходе Второй мировой войны из своего оружия стреляли лишь от 15 до 25% американских военнослужащих, вызывают споры. Основная критика имеет методологический характер: утверждается, что Маршалл не проводил систематического интервьюирования, задавая каждому солдату прямой вопрос о том, стрелял ли он во время боя [Spiller 1988; Smoler 1989]. Некоторые боевые командиры – участники Второй мировой (как правило, высокопоставленные офицеры) опровергали данные Маршалла, называя их абсурдными, однако другие ветераны соглашались с его выводами относительно солдат, которые не стреляли [Moore 1945; Kelly 1946; Glenn 2000a: 5–6; Glenn 2000b: 1–2, 134–136]. Один немецкий офицер писал, что и в германской пехоте было много не стрелявших солдат, хотя «их доля неизвестна» [Kissel 1956]. Еще один офицер, из австралийской армии, поддерживал общую позицию Маршалла на материале немецкой армии во Второй мировой войне и солдат Британского Содружества во время войны в Корее – в последнем случае приводились такие данные: 40–50% личного состава, возможно, не открывали ответный огонь во время атаки противника [Langtry 1958]. Сравнение результатов, демонстрируемых во время учений и реальных боевых действий, которое было проведено в британской армии, показало, что полученная разница соответствует оценке Маршалла в 15% солдат, ведущих огонь в бою [Rowland 1986].

Различия в оценках можно увязать между собой, если допустить следующую комбинацию условий: а) лица, наблюдавшие войну из разных перспектив, выстраивали свои описания результативности действий солдата исходя из собственных предустановок (bias); b) для выяснения того, как часто и каким способом солдат ведет стрельбу во время сражения, следует выработать более четкие линии разграничения; с) соотношения между солдатами, которые стреляют очень активно, не стреляют вообще, и некой промежуточной группой исторически менялись для разных войн по мере изменений в организации военного дела.

Вполне ожидаемо, что в наименьшей степени рассматриваемую проблему готовы признать командиры с высокими званиями. В любых организациях люди, занимающие высшие ранги, с наименьшей вероятностью обладают точной информацией о том, что происходит на самом низком уровне практических действий. Кроме того, чем выше ранг, тем в большей степени его носитель отождествляет себя с формальными, выдвигаемыми на авансцену идеалами организации, а в своих высказываниях, скорее всего, станет воспроизводить официальную риторику. У бойцов более низких званий, находящихся на передовой, будет иная точка зрения. Еще одна разновидность предустановок проистекает из контраста между подробным наблюдением за тем, что происходит в каждой микроситуации, и обобщенными описаниями в рамках идеально-типического представления о том, что значит быть результативным в бою. Последнее представление, как правило, окажется более идеализированным, приближенным к положительному образу, и можно ожидать, что со временем, по мере того как реальные воспоминания о боевом опыте будут уходить все дальше в прошлое, роль этой предустановки повысится. Учитывая эти соображения, метод Маршалла, предполагающий опрос всего боевого подразделения сразу после сражения, когда у каждого спрашивают, что именно он делал и видел [Marshall 1982: 1], до сих пор остается для нас одним из лучших источников данных4. Особая ценность методики Маршалла заключается в том, что все военные собираются вместе наподобие фокус-группы и опрашиваются без учета званий, пока в результате всех необходимых уточнений не появится полная и непротиворечивая реконструкция событий.

Как можно заметить из приведенных выше фрагментов работы Маршалла, он различными способами подстраховывает свои данные от критики, допуская, что в некоторых обстоятельствах на короткие промежутки времени доля солдат, которые ведут огонь, поднимается выше 25%. Представляется очевидным, почему Маршалл как один из первых исследователей, вплотную обратившихся к этой теме (на протяжении более чем двух лет в зонах боевых действий он опросил около 400 рот пехотинцев), не представляет доводов статистического характера, а сразу переходит к общим выводам о том, что значительное большинство солдат в бою стреляют мало или не стреляют вообще.

Впечатления, полученные Маршаллом, пусть иногда и неточные, подтверждаются его подробными описаниями отдельных сражений. В качестве примера можно привести оборону, которую держал один американский батальон (при полной комплектации такое соединение должно насчитывать от 600 до 1000 человек) во время продолжавшейся всю ночь атаки японских войск на островах Гилберта в ноябре 1943 года. Нападение японцев не увенчалось успехом и привело к большим потерям: «Основная часть смертоносного огня велась с расстояния менее десяти ярдов… Все позиции были окружены трупами противника». С американской стороны «погибла или получила ранения примерно половина солдат, находившихся в передовых одиночных окопах». Свои общие выводы Маршалл формулирует таким образом:

Для начала мы решили выяснить, сколько бойцов батальона использовали свое оружие в бою. Было проведено исчерпывающее исследование: солдат за солдатом, расчет за расчетом – каждому был задан вопрос, что именно он делал. В результате, если не брать погибших, мы смогли обнаружить только 36 человек, которые вели огонь по противнику из всех видов оружия. Большинство из них входили в артиллерийские расчеты. Бойцы, которые вели по-настоящему активный огонь, обычно действовали вместе небольшими группами. На позициях, подвергавшихся лобовым атакам, присутствовало несколько человек, которые вообще не стреляли или не пытались использовать оружие, даже когда происходил захват их позиции [Marshall 1947: 55–56].

Приведенные показатели впечатляюще малы: все сделанные выстрелы пришлись на 36 человек (из оставшихся в живых к концу сражения) из общей численности подразделения в 600 солдат или более. Даже если допустить, что в передовых окопах находилось всего две роты солдат и половина из них была убита или выведена из строя, соотношение между теми, кто стрелял и не стрелял, составляет примерно 36/200, или 18%5.

Выводы Маршалла о преимущественно неумелых действиях солдат в бою (пусть и в качественном, а не в количественном отношении) подкреплены ведущими исследователями сражений. Первым, кто посвятил специальное исследование поведению в бою, был полковник Шарль Ардан дю Пик [дю Пик 1911]. В 1860‑х годах он раздал офицерам французской армии опросники, и из полученных ответов выяснилось, что солдаты проявляют склонность к беспорядочной стрельбе в воздух. Джон Киган [Keegan 1976], стоявший во главе целого движения современных историков по реконструкции реального поведения людей на поле боя, описывал зону боевых действий как ужасающее место, а не территорию агрессивного героизма, привлекая материалы средневековых сражений, Наполеоновских войн и Первой мировой войны. В сражениях XVIII и начала XIX века с участием массовых стрелковых подразделений сразу за линией огня, как правило, располагались унтер-офицеры, зачастую горизонтально упиравшие свои клинки в спины солдат, чтобы заставить их удерживать позиции [Keegan 1976: 179–185, 282, 330–331]. В ходе двух мировых войн ХX века во всех крупных армиях существовали специальные полицейские подразделения, набиравшиеся, как правило, из наиболее крупных и внушительных мужчин, задача которых заключалась в том, чтобы не дать солдатам убежать с передовой. В армии дореволюционной России в этих целях использовались верховые казаки, что позволяло этим кавалеристам сохранять свое предназначение еще долго после того, как конница стала анахронизмом, уязвимым перед мощью современного оружия. В пользу аналогичного использования кавалерии высказывался и один из генералов времен Тридцатилетней войны (1618–1648), также рекомендовавший отреза́ть пути отхода для собственных солдат, чтобы у трусов не оставалось выбора, и давать войскам специальное поручение стрелять в отступающих [Miller 2000: 131]. Патрик Гриффит обнаруживает аналогичное повсеместное присутствие страха и бестолковой стрельбы в сражениях Гражданской войны в США [Griffit 1989]. Ричард Холмс [Holmes 1985] и Дейв Гроссман [Grossman 1995] приводят столь же масштабные свидетельства для войн ХX века и поддерживают позицию Маршалла, проанализировав контраргументы ее противников. По оценке Гуинна Дайера [Dyer 1985], в японской и немецкой армиях во время Второй мировой доля тех солдат, которые стреляли из своего оружия, была сопоставима с войсками союзников, из чего делается вывод, что доля тех, кто, напротив, не стрелял, во всех армиях была схожей.

В какой степени этот страх перед сражением может быть связан с тем, что солдаты-призывники не привыкли к военной жизни или испытали шок от первого боевого опыта? В мемуарах генерала Улисса С. Гранта [Грант 2023] имеется описание первого дня сражения при Шайлохе в апреле 1862 года, когда необстрелянные войска северян, только что прибывшие в район боевых действий и едва получившие оружие, сломались под натиском конфедератов и в панике разбежались. Где-то четыре-пять тысяч человек (примерно одна полная дивизия из пяти, которые первоначально участвовали в гражданской войне на стороне северян) в итоге испуганно отступили за берег реки, по которому проходили тылы позиции северян. По утверждению Гранта, около десятка его офицеров были арестованы за трусость.

Тем не менее разница между «зелеными» солдатами и «обстрелянными» ветеранами невелика. Исследования, посвященные военнослужащим армий союзников во время Второй мировой войны, продемонстрировали, что солдаты достигали максимальной результативности примерно через 10–30 дней участия в сражениях; если же после этого их и дальше задействовали в бою, то они становились нервозными и сверхвозбудимыми, а через 50 дней приходили к эмоциональному истощению [Swank, Marchand 1946; Holmes 1985: 214–222]. Высказывалось предположение, что если солдату время от времени давать отдых за пределами передовой, то утрату боеспособности можно отсрочить в среднем на «200–240 совокупных дней в бою» [Holmes 1985: 215]. Резкое снижение эффективности наблюдалось и у командиров, даже если они подавляли признаки страха (или, возможно, из‑за связанного с этим действием напряжения), – обычно это происходило примерно через год участия в боях, а среди соответствующих симптомов присутствовали пассивность, заторможенность, апатия, а также уклонение от исполнения служебных обязанностей6. Эффект боевого опыта – это не только «закалка», но и «размягчение» из‑за психологического и физического напряжения. В подтверждение тому можно привести такой факт: в британских дивизиях, участвовавших в Нормандской кампании 1944 года, эффективность подразделений ветеранов была значительно хуже, чем у тех солдат, которые никогда прежде не участвовали в сражениях [Holmes 1985: 222].

«Закаленные» войска, продолжительное время находящиеся под огнем, действительно могут демонстрировать крайнее нежелание сражаться. На поздних этапах военных кампаний возникают солдатские мятежи, причем среди ветеранов. Киган предлагает для этого следующее общее объяснение: когда армия понесла стопроцентные потери (то есть весь исходный личный состав был убит или получил тяжелые ранения, в результате чего возникает четкое ощущение, что незаменимых нет), солдаты считают себя все равно что мертвыми и отказываются сражаться дальше [Keegan 1976: 275–277]. Во время Первой мировой войны мятежи происходили во всех армиях, которые долго находились в бою или несли совокупные потери указанного масштаба: французская армия бунтовала в мае и июле 1917 года, русская – в июле и сентябре 1917 года, итальянская – в ноябре 1917 года, британская – в сентябре 1917 и марте 1918 года, австро-венгерская – в мае 1918 года. Последними в октябре 1918 года взбунтовались немцы, хотя на протяжении большей части войны они держались благодаря своим победам. Главным исключением была американская армия, однако в сколько-нибудь серьезном количестве войска США находились в бою менее шести месяцев [Gilbert 1994: 319, 324–343, 349, 355, 360, 397, 421–422, 429, 461–462, 481–485, 493–498].

Воздействия напряженности и страха на результативность действий в бою варьируются исторически, в зависимости от того, какие меры предпринимаются в армиях для контроля над страхом. Оценка Маршалла, согласно которой лишь меньшинство солдат (порядка четверти личного состава) активно стреляют из своего оружия в бою, хорошо подтверждается для мировых войн ХX века и аналогичных войн XIX столетия. Однако во время войны в Корее доля американских солдат, которые вели огонь, согласно имеющимся оценкам, выросла до 55% (это задокументировал сам Маршалл), а во Вьетнамской войне – до диапазона 80–95%, по меньшей мере для лучших подразделений [Grossman 1995: 35; Glenn 2000a: 4, 212–213]. Организация армий во время сражений, а также их обучение и комплектование со временем менялись. Для существовавших на более раннем этапе строевых боевых порядков, состоявших из массы пехотинцев, которые вели групповой огонь, выстроившись в шеренги, была характерна более высокая доля стреляющих солдат. Но возникала противоположная проблема: чрезмерная беспорядочная стрельба с низким попаданием в цель и значительные потери от «дружественного огня». В войнах ХX века применялись открытые боевые порядки в виде стрелковых цепей, задачей которых было снизить прицельность пулеметного огня. С появлением такого пехотного строя плотный организационный контроль исчез – солдаты на поле боя получили максимальную автономию, из‑за чего оказались наиболее подвержены конфронтационной напряженности/страху без компенсирующих эффектов сильной социальной поддержки. Признав эту проблему в ответ на результаты исследований Маршалла, армия США после войны в Корее перестроила подготовку военнослужащих и боевые порядки таким образом, чтобы способствовать использованию огнестрельного оружия по назначению и поддерживать социальную сплоченность в боевых подразделениях. Здесь перед нами редкий пример того, как открытия социальной науки были использованы в качестве основы для социальных изменений. На смену традиционным упражнениям на стрельбищах пришло моделирование реалистичных боевых ситуаций, в которых солдаты оказывались в условиях, где нужно машинально стрелять по внезапно появляющимся целям [Grossman 1995: 257–260]. Свои последствия имел и порядок набора в вооруженные силы: в призывных армиях эпохи двух мировых войн уровень использования огнестрельного оружия был ниже, чем в армиях, сформированных из добровольцев (к соответствующим свидетельствам, представленным в работе Расселла Гленна [Glenn 2000a], мы еще обратимся). Таким образом, солдаты, оказавшиеся в поле наблюдений Маршалла во время Второй мировой войны, по всем меркам, скорее всего, демонстрировали худшие общие показатели эффективности в бою.

Как последствия этих изменений в методах обучения, так и пределы их эффективности можно обнаружить в исследовании Гленна [Glenn 2000b: 37–39, 159–161], проведенном среди ветеранов боевых действий во Вьетнаме. Только 3% военнослужащих сообщили, что лично хотя бы раз оказывались в боевой ситуации, когда им требовалось стрелять, но они этого не делали; иными словами, уровень использования оружия, исходя из собственных утверждений солдат, составлял 97%. Тем не менее на вопрос о том, видели ли они когда-нибудь другого солдата, который в подобных обстоятельствах не смог выстрелить, около 50% ответили, что были свидетелями этого один или несколько раз. 80% военнослужащих в качестве причины того, почему другие солдаты не стреляли, назвали страх.

Итак, перед нами разброс показателей: 97% солдат лично утверждали, что использовали оружие (отклонение, основанное на стремлении выставить себя в лучшем свете); 50% солдат, со слов других лиц, время от времени не стреляли; 83%, по оценкам других солдат, будут стрелять в случае необходимости. Не слишком ли высоки эти показатели? В опросах присутствуют некоторые вероятные отклонения: они проводились ретроспективно, в диапазоне от 15 до 22 лет после того, как опрошенные бывшие солдаты участвовали в боевых действиях, при этом отдельные ситуации без разбора сливались в общих воспоминаниях. Кроме того, чем выше было звание опрошенных в выборке, тем больше они завышали оценки, что вело к формированию более идеализированной картины. Наконец, выборка была смещена в сторону более напористых, стремившихся в бой солдат, то есть в ней в большей степени были представлены лучшие, а не среднестатистические бойцы7.

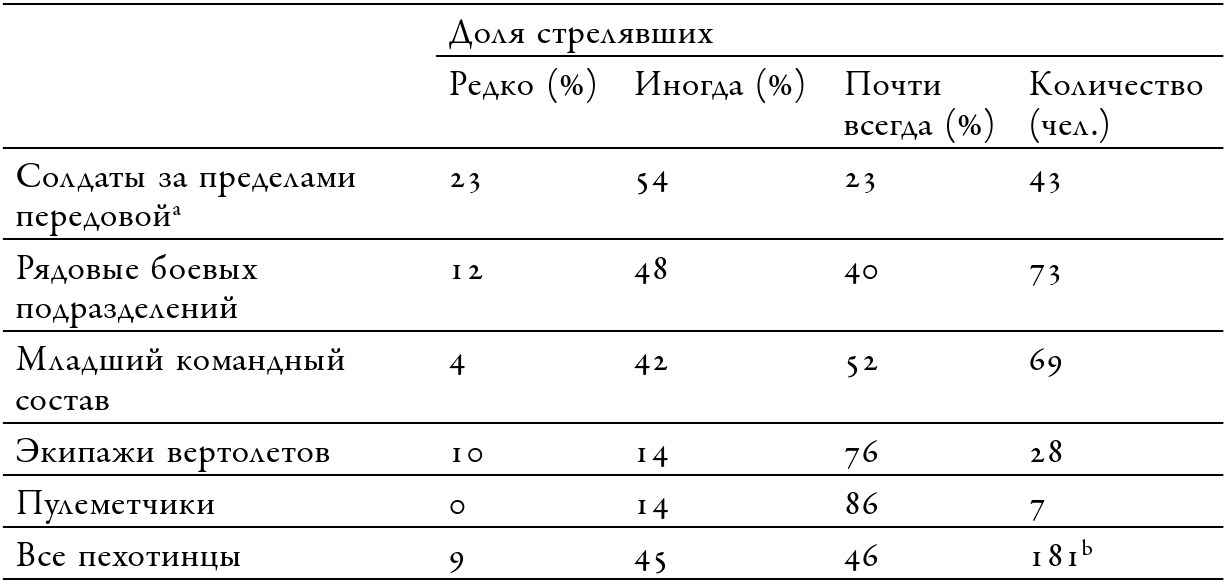

Данные Гленна [Glenn 2000b: 162–163] можно подвергнуть пересчету, чтобы получить распределение огневой активности солдат, согласно их собственным сообщениям. О редком использовании своего оружия по назначению сообщали относительно немногие респонденты – такие солдаты утверждали, что открывали огонь в диапазоне 0–15% случаев, когда они участвовали в бою с противником в ситуации, угрожавшей жизни. Однако значительные вариации возникают там, где солдаты утверждали, что использовали оружие практически всегда (в 85–100% указанных ситуаций), либо же имел место некий промежуточный случай, когда в одних эпизодах солдаты стреляли, а в других – нет.

Таблица 2.1. Частота стрельбы в угрожающих жизни столкновениях с противником

а К этой группе относятся солдаты, чьи основные задачи не предполагали прямого применения оружия (например, солдаты, выполнявшие административные функции, артиллеристы, саперы и т. д.), однако им действительно довелось поучаствовать в сражениях с противником и у них имелось легкое стрелковое оружие, которое они могли использовать.

b Данные в этой строке рассчитаны по работе [Glenn 2000b: 162] и не включают артиллерию, авиацию, административные и прочие подразделения, в связи с чем представленные в ней показатели не являются суммарными для всех перечисленных выше категорий военнослужащих.

Согласно данным Гленна, на долю тех, кто часто стрелял, приходится около 40% от общего числа рядовых, принимавших участие в сражениях. Этот показатель выше, чем данные для Второй мировой войны, собранные Маршаллом, – добиться его увеличения удалось за счет совершенствования методов обучения и организации военных. Среди боевых командиров – командующих отделениями и взводных сержантов – показатель был еще выше (52%), и это согласуется с результатами исследований, проведенных в Корее, согласно которым решительность наступательных действий рядовых и младшего командного состава соотносится со званием военнослужащего [Glenn 2000b: 140]. С высокой вероятностью в группе часто стрелявших (от 76 до 84%) оказываются солдаты, которым было вверено оружие, обслуживаемое расчетами (вертолетчики и пулеметчики), что опять же согласуется с наблюдениями Маршалла. Наконец, в качестве сравнительной группы можно привести военнослужащих, не входивших в подразделения, специально организованные для применения оружия в бою – речь идет о солдатах административных частей и других вспомогательных войск, которые все же оказывались под огнем и имели оружие для ответных действий. В этой группе результаты гораздо больше напоминали оценки Маршалла: часто стреляли при возникновении подходящей ситуации 23%. Кроме того, наличие этой группы проливает свет на вероятное распределение тех, кто, согласно данным Маршалла, стрелял относительного немного: около четверти ее участников вообще стреляли редко, находя способы полностью избежать боя, а еще половина участвовала в сражении от случая к случаю. В целом же получается, что, за исключением расчетов со специализированным оружием, где почти все активно вели огонь, примерно половина всех солдат относилась именно к этой промежуточной группе, которая иногда включалась в дело, а иногда нет. Учитывая, что после исследований Маршалла были предприняты целенаправленные усилия по обучению военнослужащих и боевой организации армии, направленные на поддержание высокой интенсивности огня, следует отметить, что разделение между чрезвычайно агрессивной элитой и массой обычных солдат никуда не делось. В этом отношении военнослужащие напоминают рабочих на фабриках и других лиц, занятых ручным трудом: большинство делает ровно столько, чтобы казалось, что их выработка остается на среднем уровне производительности [Roy 1952].

В качестве альтернативы опросам военнослужащих социолог может использовать фотоматериалы, проводя собственные подсчеты количества солдат, которые ведут огонь8.

Фотографические свидетельства в целом подтверждают паттерн относительно низкого уровня ведения огня в бою. Если собрать воедино все использованные при составлении таблицы 2.2 фотоснимки боевых действий, то можно сделать вывод, что уровень использования огнестрельного оружия значительно смещен в направлении нижнего диапазона исследования Маршалла – от 13 до 18%, а возможно, и еще ниже, 7–8%, если допустить, что отдельные снимки, на которых присутствует много солдат, искажают средние значения. Если принять более строгий критерий, когда по меньшей мере один человек на снимке ведет огонь, то верхний диапазон использования огнестрельного оружия составит 46–50%. Эти показатели относятся к действиям американских солдат во Вьетнаме и Ираке после внедрения новых методов обучения. Для солдат многих стран в предшествующих войнах, а также для участников парамилитарных формирований в войнах последних лет показатели будут ниже, но все равно останутся в верхней части диапазона Маршалла. В целом же в верхней части диапазона по-прежнему находится лишь примерно половина или еще меньше солдат, которые ведут огонь в те моменты, когда с их стороны это наиболее ожидаемо. Одним словом, Маршалл был скорее прав, а не наоборот – и похоже, что возможности исправить эту картину при помощи организационных усилий небезграничны.