Полная версия

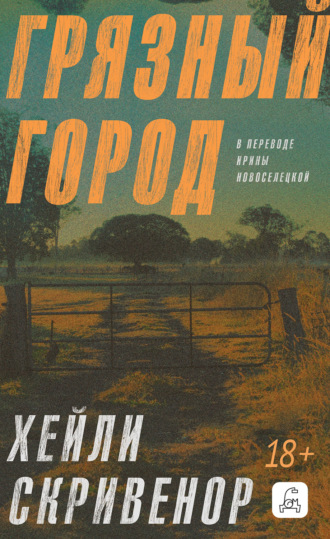

Грязный город

– Тащишься от новых подружек, да, Льюис?

Кэмпбелл Резерфорд уже тогда имел телосложение почти как у взрослого мужчины, хотя у большинства мальчишек в классе лица еще не утратили детскую пухлость и округлость. Он был второгодник и поэтому старше остальных. Кэмпбелл стригся коротко, так что можно было видеть плавные линии его затылка. Обратившись к Льюису, он замедлил шаг, а теперь и вовсе остановился. Они стояли лицом к лицу. Льюис отметил, что ресницы у Кэмпбелла очень светлые, сразу и не разглядишь. Он боялся, что если ответит, то голос его снова сорвется на визг.

– Это нормально, – шепотом произнес Кэмпбелл, словно отвечая Льюису: – У педиков не бывает подружек. – На его губах заиграла улыбка.

– Что тебе надо, Кэмпбелл? – глухим грубоватым голосом спросил Льюис.

– Да я шучу. Пойдем ко мне, в футбол[8] поиграем?

– Да иди ты!.. – Льюис пошел дальше.

– Да ладно тебе, не выпендривайся.

У Кэмпбелла была куча приятелей, с которыми он мог бы играть в футбол. Льюис пытался вспомнить, где тот находился во время той игры в школьный гандбол.

– Я серьезно. Дома помрешь от скуки. Пойдем ко мне, мяч покидаем.

Льюис молчал, пытливо всматриваясь в лицо Кэмпбелла. Насмехается?

Горячий ветер вздымал пыль с широких обочин утрамбованной дороги. Они оба жили в той части города, где асфальта уже не было.

– Сначала я должен зайти домой. – Льюис напрягся, ожидая, что Кэмпбелл рассмеется ему в лицо.

– Ладно. Знаешь, где я живу?

Льюис знал. Почти каждый день он видел, как Кэмпбелл сворачивает у своего почтового ящика и идет по стриженому газону, который – учитывая жесткие ограничения на расход воды – был подозрительно зеленым. Отец Льюиса полагал, что Резерфорды поливают газон по ночам.

Льюис кивнул.

Дальше они шли молча. У подъездной аллеи, ведущей к дому Резерфордов, расстались.

– Пока, – бросил на прощание Кэмпбелл.

Войдя в прихожую, Льюис услышал, что мама возится на кухне. Брат еще не вернулся из школы. Он учился в Роудсе, рядом с больницей. Автобус забирал детей со всей округи. Поездка до школы занимала почти полтора часа. Мама Льюиса пекла печенье. На столе лежали полоски теста. Кондиционер работал на полную мощность, поскольку холодное тесто было легче раскатывать. Его отец часто бурчал на маму из-за кондиционера. «Для того я и женился на английской розе», – говорил он, закатывая глаза. Если был не в духе, то просто выключал кондиционер.

Мама у Льюиса была красавицей, с длинной стройной шеей и холодными руками. Софи Кеннард жила в Австралии семнадцать лет. В молодости она на год отправилась путешествовать за границу, но познакомилась с отцом Льюиса и на родину уже не вернулась. Льюис пытался представить, какой была его мама до встречи с отцом, но воображение рисовало лишь некий смутный образ. Одно он знал точно: мама с трудом переносила австралийскую жару.

– Папа дома? – спросил Льюис.

– Нет, милый, сегодня он работает до десяти.

– Можно я схожу к Кэмпбеллу Резерфорду?

Мама внимательно на него посмотрела.

– Чем вы там будете заниматься?

– В футбол поиграем.

Спортивная игра была аргументом в его пользу. Да и отец его ладил с Резерфордами. Вполне вероятно, что его отпустят, рассудил Льюис.

– Ну даже не знаю, дорогой. Надо было предупредить заранее.

– Ну пожалуйста! Я ненадолго.

Мама с минуту смотрела на свои руки, затем ополоснула их и прошла к телефону на дальнем конце стола.

– Вечером ты должен помочь искупаться Саймону, – сказала она. – Так что к шести будь дома.

Льюис кивнул. Все что угодно.

Саймон был на четыре года старше Льюиса. То есть родители, конечно же, знали, что он не совсем нормальный ребенок, когда решили произвести на свет Льюиса. Мама надеялась, что, родив его, она реабилитирует себя в глазах отца – подарит ему здорового сына. Но она опять сплоховала. Льюис родился со слабым зрением и, чтобы хорошо видеть, должен был носить очки. Порой, когда он смотрел по телевизору с отцом футбольный матч, ему с трудом удавалось следить за мячом на экране, что жутко раздражало отца. Льюис знал, что не о таком сыне мечтал Клинт Кеннард.

Отведя плечи назад, мама Льюиса нашла в адресной книге какой-то номер и позвонила. Вероятно, маме Кэмпбелла, предположил он. Потому что с женщинами его мама разговаривала не своим обычным будничным голосом, а более звучным, низким.

– Ладно, иди, – разрешила мама, кладя трубку. – Но сначала переоденься.

Льюис прошел к себе в комнату, где переоделся в синие шорты и футболку. Школьные ботинки он скинул у входной двери и сейчас, достав кроссовки, заколебался. Не лучше ли оставить школьные ботинки, которые привык видеть отец, на обувной полке у входа? В этом случае, если отец неожиданно придет домой, он не подумает, что Льюис пошел гулять в школьной обуви. «Пожалуй, нет», – отмел он эту мысль. Школьную обувь следует убрать в шкаф, по возвращении домой кроссовки он заберет в свою комнату, а черные ботинки снова поставит у двери. «Да, так будет лучше», – рассудил Льюис.

* * *Вскоре Льюис с Кэмпбеллом уже носились за мячом по двору Резерфордов. Тощие ноги Льюиса рассекали воздух. Кэмпбелл был сильнее, зато Льюис бегал быстрее. Он кружил вокруг Кэмпбелла, делая обманные движения, но тот удерживал мяч вне пределов его досягаемости. Льюис снова бросился к мячу. Планировал неожиданно подпрыгнуть и ловко выхватить мяч, но споткнулся и растянулся на земле. Очки его отлетели в сторону. Услышав треск разорвавшейся ткани, он сунул руку между ног и нащупал дыру. Шорты были безнадежно испорчены.

Смеясь, Кэмпбелл подошел к Льюису, поднял его очки, затем протянул руку, помогая ему подняться на ноги. Мгновение они так и стояли, сцепив руки, словно кровные братья. Льюис ощущал запах пота, свой и Кэмпбелла, а также запах земли под ногами. Город, казалось, отодвинулся от них: Льюис едва слышал шум пролегавших вокруг улиц. Кэмпбелл отдал Льюису очки, и тот снова водрузил их на нос.

Когда Льюис собрался уходить, Кэмпбелл проводил его до конца подъездной аллеи. Льюис обернулся и махнул ему на прощание. Кэмпбелл кивнул в ответ, серьезно так, по-взрослому, отчего показался Льюису еще старше. Прибежав домой, порванные шорты Льюис спрятал на дне выдвижного ящика в шкафу. Решил, что ночью выбросит их в мусорный бак. К счастью, шорты были старые, их никто не хватится.

* * *В тот вечер, пока брат плескался в ванне, Льюис смотрел в потолок. Саймон, казалось, даже не сознавал, что он сидит рядом. Его вид вызывал у Льюиса неприятие: рыхлое дебелое тело в жировых складках, пузырьки пены на плечах. Саймон ухал и гикал, играя с пенисом, пока мама не убрала его руку. Он любил медленно ложиться на спину в ванне, а потом резко садиться, расплескивая воду. Сейчас мама возилась в соседней комнате, готовя для Саймона другую пижаму: предыдущую он забрызгал. Мама всегда была занята Саймоном. К тому времени, когда Льюис сделал свой первый шаг, Саймон еще едва держался на ногах и в подгузниках ходил почти до семи лет. Мама рассказывала, что Льюис, когда был помладше, осваивал какие-то навыки – наливать себе сок, завязывать шнурки, – а потом притворялся, будто забыл, как это делается, потому что Саймон не мог сам заботиться о себе. «Как же это изматывало, Льюис. Ведь ты забывал умышленно».

Льюис стал поднимать Саймона из ванны, и тот впился в него ногтями. В кои-то веки Льюис не рявкнул на брата. Сейчас он не испытывал ненависти к Саймону, как это обычно с ним бывало, когда он оставался с братом наедине. В другое время Льюис не преминул бы в ответ ущипнуть Саймона, но часы, проведенные в компании Кэмпбелла, привели его в благодушное настроение. Приятно было хранить в душе то, что его родные не могли видеть. Теплые воспоминания.

* * *Назавтра, в самый последний день учебного года, утоляя жажду из фонтанчика, Льюис поднял голову и увидел на школьном дворе Кэмпбелла. Первый звонок еще не прозвенел.

– Ну и влетело мне вчера от мамы из-за шорт! – крикнул Льюис. Он солгал. Солгал лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. Хотел снова увидеть улыбку Кэмпбелла или тот его серьезный кивок.

А Кэмпбелл, нагнув голову, сказал что-то мальчишке, который был рядом с ним. Они рассмеялись и зашагали к столовой. Льюис отправился к Эсти с Ронни, сел рядом с ними. Вспомнив, как Кэмпбелл помог ему встать с земли, он повернул руку, разглядывая свою ладонь. Ронни, заметив, что он ее не слушает, рассердилась и принялась рассказывать свою историю с самого начала.

* * *Начались школьные каникулы. Льюис находил разные поводы, чтобы пройти мимо дома Кэмпбелла, пока тот не заметит и не окликнет его. Если на улице был кто-то еще, Льюис шел, не останавливаясь. Так это и происходило. Кэмпбелл приглашал Льюиса к себе, и они гоняли в футбол либо убивали время в комнате Кэмпбелла. На протяжении всех летних каникул, фактически целую жизнь. Часами они играли во дворе, на полу в гостиной.

Наступил новый учебный год. Льюис пошел в шестой класс. Он рассчитывал, что теперь в школе у него есть друг. Но Кэмпбелл игнорировал его, как и прежде, и Льюис оставил всякие попытки заговорить с ним в часы школьных занятий.

К тому времени, когда пропала Эсти, у него уже вошло в привычку в обеденный перерыв сидеть вместе с девчонками. Вся его жизнь сосредоточилась на послешкольных часах, которые он проводил с Кэмпбеллом. И в ту пятницу в конце ноября после уроков они с Кэмпбеллом тоже были вместе, когда увидели Эсти там, где никому из них троих не следовало находиться. Эсти стояла с мужчиной в синей клетчатой рубашке. Но это был не ее отец, а кто-то нездешний. Из-за того, чем Льюис занимался в тот день, что говорил и о чем молчал после исчезновения Эстер, все, что случилось позже – особенно с Ронни, – произошло по его вине.

Мы

30 ноября 2001 года, пятница

Наш город не из тех, какие посещают туристы. Здесь по обочинам не стоят лотки, с которых торгуют вишней, и наши родители не держат кафе-кондитерские, где можно купить булочки с джемом и сливками. Мы, дети, затруднились бы сказать, на чем базируется экономика нашего города. Знали только, что ноябрь – очередной месяц в очередном году, когда от цен на пшеницу зависит счастье наших родителей. Наш город раскинулся по обеим сторонам железной дороги, от которой к школе тянулась центральная улица. Ее обрамляли большие вековые деревья, которые всегда стояли и будут стоять там, обозначая центр города. Магазины, равно как и мотель «Лошадь и трость», были в той же части города, что и школа. По другую сторону железной дороги, за шоссе, пролегавшим вдоль путей, находились отделение полиции и кладбище. Поезда компании CountryLink останавливались на старой станции, но только по требованию.

Формально лето еще не началось, но город уже выглядел как обгоревшая на солнце шелушащаяся кожа. От бетона на главной улице поднималось раскаленное марево. Со стен газетного киоска облезала краска и хлопьями разлеталась на ветру, усеивая белыми крапинками дорогу до самой школы. Имелась в городе и лавка, где торговали жареной рыбой с картофелем фри. Только, как говаривал отец одного из наших товарищей, откуда взяться рыбе за триста километров от океана? Потому эту лавку мы называли картофельной или иногда «Пузанчиком». Туда мы забегали за мороженым, оставляя на линолеуме лужицы воды, капавшей с наших мокрых плавок. Там было душно, стоял запах кипящего масла, в котором жарился картофель.

В Дертоне имелись две церкви. К одной примыкал зал, где в определенные будние дни вечерами мы собирались у флага организации девочек-скаутов, принесенного чьей-то мамой, и клялись в верности королеве, о которой знали лишь понаслышке. Однажды Ронни Томпсон незаметно для остальных слупила целую коробку печенья, предназначенного на продажу для сбора средств, и ей запретили посещать эти собрания. Эстер Бьянки тоже перестала на них ходить – в знак протеста. В выходные вторая церковь привечала молодежь: нас потчевали пончиками с джемом и теплым лимонадом, уговаривая принять любовь Господа. Мимо участка, отведенного для ярмарок и прочих городских мероприятий, тянулась еще одна железнодорожная колея. Ее проложила агрофирма по выращиванию пшеницы, которой некогда принадлежали почти все земли в округе. Поезда по ней больше не ходили, но до сих пор все по привычке замедляли шаг перед тем, как перейти этот путь, проверяя, не движется ли по ветке состав.

Наш маленький городок заметно отличался от более крупного, чуть дальше по автостраде. Слово «город» в устах наших родителей звучало по-разному. И мы по их примеру научились произносить «Город» с подчеркнутой выразительностью, как будто с большой буквы, когда подразумевали нашего «соседа», до которого ехать двадцать пять минут в тесноте машины без кондиционера. В Городе были кинотеатр, магазины «Кмарт» и «Риверс». А еще ипподром. Иногда мы просили наших отцов отвезти нас туда, чтобы посмотреть на лошадей.

– Хочешь поехать в Город – веди себя хорошо. И прекрати задирать младшего брата.

Мы, дети, между собой называли Дертон Грязным городом. Неизвестно, кто первым это сказал – должно быть, кому-то захотелось щегольнуть остроумием, – но к тому времени, когда мы пошли в школу, только так мы свой город и называли. Не с ехидством или с любовью, а как само собой разумеющееся: давали понять, что место, где мы живем, мы никогда не воспринимали как плохое или хорошее. Для нас это не был вопрос выбора. Наш город такой, какой есть. Мы здесь живем.

Некоторые бурчали, что Дертон умирает.

Работы становилось все меньше, наркотиков – больше. Весь город узнал об этом, когда какой-то чел, наширявшись, свихнулся – взвинтился так, что выше некуда, выше цен на бензин на старой автозаправке «Брукс», – и кулаком побил все окна в здании Ассоциации земледельцев, сильно поранив руку.

Но мы были детьми и в том ноябре не думали ни о чем, кроме изнуряющей жары, донимавшей нас по дороге в школу, пока мы тащились через железнодорожные пути или пыльными проселками. Помещения классов испеклись на солнце, хотя в тех комнатах, что располагались в старом каменном здании, было сумрачно и прохладно. Во времянках жар исходил от стен и поднимался от пола. Учителя обливались по́том, объясняя нам способы деления или степени сравнения, заставляя придумывать собственные примеры. «Он был высокий, как фонарный столб, то есть шести футов ростом» – это лучшее, что приходило в голову. Если не удавалось сесть на автобус и из школы мы шли пешком, домой мы добирались розовые как поросята и, тяжело дыша, тотчас же вставали перед открытой дверцей холодильника, из которого выплывали белые завитки холодного пара, быстро растворявшиеся в комнатном воздухе. Это напоминало нам сцену из фильма «Бесконечная история»[9], который мы смотрели по видику каждый день после школьных занятий.

* * *В ту пятницу после полудня солнце палило так нещадно, что края дороги у обочин потрескались. Мы катили домой из школы на велосипедах, колесами продавливая плавившийся асфальт. Или выскакивали из небольшого белого школьного автобуса, который пятничными и субботними вечерами развозил членов клуба Лиги ветеранов армии и флота[10]. Один из нас так сильно пнул младшего брата по лодыжке, что тот споткнулся и упал, а его школьная широкополая шляпа отлетела в сторону. Когда мы добирались до дома, мамы наливали нам в стаканы холодный домашний лимонад из кувшинов, на которых почти стерся узор из колесиков лимона и апельсина.

Последний пациент на прием не пришел, и врач, у которого работала Констанция Бьянки, отпустил ее домой пораньше. Доктор был уже в летах. Когда он выйдет на пенсию или умрет, его врачебный кабинет, скорее всего, закроют, и местным жителям придется ездить за двадцать пять миль, в Город, чтобы им вправили вывих или померили давление. Констанция заехала бы за дочерью в школу, но, сев в машину, решила отправиться прямо домой. По пятницам детей отпускали в полтретьего, а Эстер не знала, что у мамы рабочий день сегодня закончится раньше. Если девочка уже ушла из школы, велика вероятность, что Констанция разминется с дочерью, потому что в жаркие дни Эстер предпочитала возвращаться домой короткой дорогой, через ручей. Поэтому Констанция прямиком поехала домой, где, готовясь встретить дочь, достала пачку печенья и налила два больших бокала ледяного молока. Приятный сюрприз.

Мы наблюдали, как Констанция Бьянки сидит на кухне за столом. Ей не терпелось увидеть Эстер. Утро у нее выдалось напряженным, послеполуденные часы – нервными. Она поругалась с подругой Шелли Томпсон. Констанция мечтала поскорее обнять дочь, отвлечься, слушая ее возбужденный рассказ о том, как прошел день в школе. Через какое-то время она поднялась из-за стола. Куда лучше пойти: к входной двери или к той, что ведет на задний двор? Констанция застыла в нерешительности. Может быть, Эстер уже как-то незаметно пробралась в свою комнату и нужно проверить там? Или все-таки остаться в кухне? По крайней мере, здесь она услышит скрип гравия на подъездной аллее, когда дочь будет подходить к дому. За каждую секунду, пока Констанция стояла неподвижно, она принимала не какое-то одно решение, а перебирала в уме целый ряд возможностей.

Около трех она принялась обзванивать знакомых, и каждый раз ей казалось, что вот сейчас она сделает еще один звонок и все само собой разъяснится. Не исключено, что утром она была рассеянна и забыла, как дочь предупредила ее о своих планах на вторую половину дня. Она звонила на работу Стивену, оставила ему несколько сообщений, но муж редко перезванивал. Можно подумать, стоял в больнице за операционным столом, а не на обочине дороги с лопатой в руках. Впрочем, это, наверное, не его вина, рассудила Констанция, ища оправдание мужу. Возможно, ему просто не передают ее сообщения. Хотя какая разница? Скоро мама кого-нибудь из учеников – хозяйка большой фермы, богатая, имеющая мобильный телефон, – позвонит ей и скажет: «Помните, я говорила, что мы поедем в Роудс и Эстер возьмем с собой?»

Конденсат на бокалах испарялся, молоко теплело.

А что мы? Кто-то из нас вертелся под ногами у старшей сестры, собиравшейся в Город, в кинотеатр. Исходил завистью, потому что тоже хотел посмотреть «Авансцену»[11]. Кто-то умолял старшего брата дать покататься на его грязном велосипеде, клялся, что потом отмоет его дочиста. По возвращении домой мы первым делом прыгали прямо в школьной форме в бассейн с водой, такой же бело-голубой, как зубная паста «Колгейт». Мамы выскакивали из дома и кричали нам, что хлорка испортит одежду, а нам только это и надо было: мы надеялись, что форма растворится в хлорированной воде и нам больше не придется ходить в школу.

К тому времени, когда мы сели ужинать, Эстер домой так и не вернулась. Кто-то из нас ел спагетти болоньезе с маленькими грибочками, которые не любил, но не жаловался, ведь на столе лежал чесночный хлеб; он просто съедал спагетти, а грибочки оставлял кучкой на краю тарелки. Кто-то сидел в кухне китайского ресторана, который держали его родители, и с наслаждением уплетал вилкой свинину в кисло-сладком соусе – его любимое блюдо, хоть родители и пытались приучить сына есть то, что ели они, именно так, как ели сами – палочками. Кто-то разогревал в микроволновке заморозку фирмы «Маккейн» – самое вкусное блюдо: цыпленка пармиджано, – и был безумно счастлив, потому что его брату досталась пастушья запеканка. Кто-то снова мучил запеченного тунца с макаронами. Или довольствовался отварной куриной грудкой с салатом и толстыми ломтиками моркови, потому что мама была на диете. Когда разгрызал морковь, ощущение было такое, что голова раскалывается надвое и потом придется заново ее складывать, подбирая с кухонного пола обе ее половинки, челюсть и мякоть, которая ее заполняла.

Одна из мам, вернувшись за стол после разговора по телефону, сообщила:

– Дочку Бьянки похитили.

– Когда? Где? – спросил отец. Его тон подразумевал, что мама, должно быть, что-то напутала.

Мало кто из жителей Дертона в ту пору имел мобильные телефоны. У нас, детей, их точно не было. Имя Эстер никто не произнес – мы, по крайней мере, не слышали. Мы не так много видели фильмов и читали книг, потому не знали, что бывает с пропавшими девочками. Слово «похитили» мало о чем нам говорило.

– Кто? – спросили мы, но наши родители не ответили.

– Бедная ее мать, – промолвила мама.

Порой она так говорила о себе самой: «Хоть бы раз подумали о своей бедной матери!» – поэтому мы предположили, что эта девочка сделала что-то плохое.

Или мы сразу поняли, о чем вели речь родители, ведь мы смотрели передачи «Блюстители порядка». Правда, само преступление представляли так, как оно было бы воссоздано на телеэкране: человек в балаклаве; камера меняет ракурс, берет в объектив девочку, синее школьное платье. Потом – с более широкого угла съемки – показывает, как выглядело бы место происшествия издалека. Пыльная дорога. Высокие эвкалипты не входят в кадр.

Одна из наших мам слышала, что девочка якобы просто ушла сама. Или родители сказали, как зовут пропавшую, а потом, оставив нас дома, отправились на ее поиски в составе специально собранной группы. Или же мы жили за пределами города, и родители вообще ничего нам не говорили, телефон в коридоре молчал, и о том, что случилось, мы узнали лишь в понедельник, когда пошли в школу.

Констанция

30 ноября 2001 года, пятница

Теперь, когда Констанцию Бьянки спрашивают, есть ли у нее дети, она говорит, что всегда хотела стать астронавтом. Это не ответ на заданный вопрос, и обычно ее слова вызывают смех. На ее нынешней работе Констанция должна постоянно улыбаться и шутить, поэтому она добавляет: «С детской коляской в космос не полетишь». Однако она умалчивает о том, что до сих пор мечтает стать астронавтом. Вращаться на орбите вокруг Земли, плыть в холодном стерильном пространстве, где не с кем поговорить, кроме как с Центром управления полетами… Эта мысль действует на нее успокаивающе. Облегчает жизнь. В космосе детей нет. Своих одноклассниц из школы для девочек Констанция всегда считала дурами за то, что они хотят стать мамами, спешат поменять одну тюрьму на другую. А сама? Чем она лучше их? Если б в конце девяностых Констанция все еще поддерживала связь с кем-то из своих школьных подружек, они, наверное, пришли бы в недоумение, узнав, что она прозябает в захолустье. Такой женщине, как Констанция, самое место в большом городе. Правда, увидев Стива, они перестали бы удивляться. Муж Констанции был красавчик-итальянец, и это говорило само за себя. За таким любая женщина пошла бы на край света.

После полудня в пятницу Констанция первой позвонила Эвелин Томпсон, спросить, пришла ли Эстер домой с Ронни. Когда повесила трубку, у нее возникло ощущение, будто некий зверь пожирает ее изнутри. Стоя в кухне, она вдруг с ужасом осознала, что нарекла дочь одним из тех имен, которые на слух звучат как имя пропавшей девочки. «Эстер Бьянки», – громко произнесла Констанция в пустой комнате. Дочь она назвала в честь матери своего отца. Многие часто отмечали, что это имя устаревшее, в наше время такое новорожденным не дают. Сейчас, произнесенное вслух, оно имело некий ужасный ритм, было пронизано неотвратимостью. С экрана телевизора оно прозвучало бы как приговор: все, Эстер больше нет. Констанция ходила по дому, заглядывая в каждую комнату, в каждый шкаф.

Она никогда не любила брать на руки чужих детей. Если какой-то малыш смотрел на нее, она отворачивалась, искала глазами бокал вина или другого взрослого. Но с того мгновения, как Эстер приложили к ее груди, нити всепоглощающей любви сами собой сплелись в веревку. В тот день на свет появилась Констанция-мать. Она держала дочь на руках и думала: «Это мой ребенок».

Когда Эстер было четыре года, скончался отец Стива. Они приехали из Мельбурна в Дертон на похороны. Мать Стива выглядела немощной и одинокой. Констанция до сих пор помнила, что на Эстер тогда была серая водолазка, потому как черных рубашек в ее гардеробе не имелось. Водолазка была слишком теплой для той погоды, какая стояла в те дни. Эстер жаловалась, что от нее чешется все тело, и по окончании церковной службы Констанция разрешила дочери снять свитерок. Эстер бегала между скорбящими в белой маечке. Констанции хотелось прижать к себе дочь, потрогать впадинки под хрупкими лопатками. После похорон Стив заладил про свое детство. Он хотел, чтобы и Эстер жилось так же вольготно. Чтобы она могла сама ходить в школу и всюду гонять на велосипеде. «В маленьком городке безопаснее», – говорил он. И Констанция сдалась, уступила, потому что пыталась быть послушной, сговорчивой женой.

* * *Летом 1995 года, когда Эстер было шесть лет, Констанция познакомилась с Шелли Томпсон. В то первое лето в Дертоне она все утро наводила порядок в доме – скоблила, пылесосила, разбирала вещи, – а потом, усталая, потная, отправилась в супермаркет IGA[12]. Она прошла в глубину магазина, где стоял характерный запах пыльных консервных банок и дешевых чистящих средств, неизменно ассоциировавшийся с бежевым линолеумом и продукцией с истекающим сроком годности. Склонившись к средней полке, Констанция сравнивала два вида имевшихся в продаже шампуней, решала, какой из них купить: Country Peaches или Clean Apple. Возле нее остановилась высокая женщина.