Полная версия

Земляника для сына по Млечному пути

Всего лишь раз мне приснился Вова. Он стоял в воротах бабкиного дома и улыбался. Я понимала, что он умер и мое любопытство заставило меня поговорить с ним о материи того мира, в каком он сейчас живет как висельник.

– Вова, здравствуй, – тихо начала я.

– Здравствуй, Анютка! – его голос был нежным, он всегда ко мне обращался с нежностью, которая вовсе не была в его характере.

– Ты умер, Вова, – зачем-то я захотела его в этом убедить.

– Да, умер, а чо? – Вову вовсе не оскорбило мое утверждение о его смерти. Как мне показалось, он даже об этом и не сожалеет.

– Вова, как там, расскажи? – не успокаивалась я.

Вова отошел вглубь двора, на его лицо упала тень от амбарной крыши, лицо сделалось темным.

– Тут так, как и у вас – невесело. Да че об ентом. Ты же мать мою видишь, знаю, что видишь. Так вот, скажи ей: на кой она новый диван ко мне в комнату затащила? Я че, просил ее? И пошто палас мой выкинула во двор? Ей-то он не нравится, а у меня ноги зябнут. Так и скажи, пусть все вертает по местам, – наказал мне Вова. Затем он продолжил отступать в тень, через несколько секунд темнота поглотила его.

Я исполнила его просьбу. Мать Вовы почернела лицом после моих слов. «Да, Анютка, мы ведь кредиту взяли, ремонт в его комнате затеяли. Его ведь нету, а комната стоит. Купила диван новый, а старый палас выкинула к сараю. Че говоришь, не нравится ему. Ох, поперешный какой, че диван-то ему помешал? Отдам диван брату, а палас верну на место. Так и передай ему, если придет еще. Че ко мне не ходит, а? Че я ему сделала? Плачу, как мимо кладбища иду, спрашиваю: «Зачем ты, сынок, такое устроил?» А он молчит себе, полеживает.

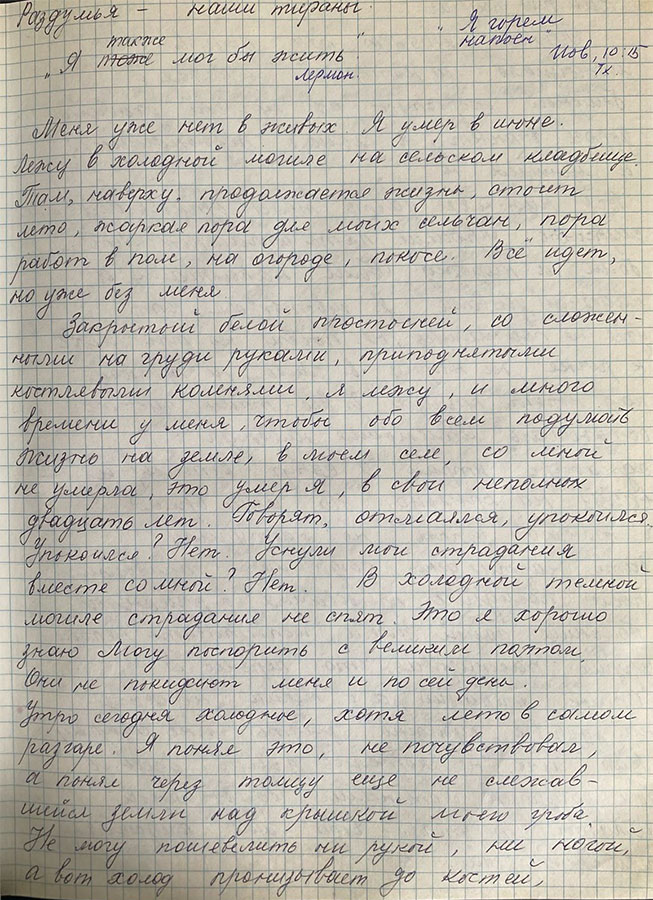

Глава 3. Раздумья – наши тираны

Я горем напоен

Иов, 10:15Я так же мог бы жить

М. Ю. Лермонтов

Меня уже нет в живых. Я умер в июне. Лежу в холодной могиле на сельском кладбище. Там, наверху, продолжается жизнь, стоит лето, жаркая пора для моих сельчан, пора работать в поле, на огороде, покосе. Все идёт, но уже без меня.

Закрытый белой простыней, со сложенными на груди руками, приподнятыми костлявыми коленями. Я лежу, и много времени у меня, чтобы обо всём подумать. Жизнь на земле, в моем селе, со мной не умерла, это умер я в свои неполные двадцать лет. Говорят, отмаялся, упокоился. Упокоился? Нет. Уснули мои страдания вместе со мной? Нет. В холодной тёмной могиле страдания не спят. Это я хорошо знаю. Могу поспорить с великим поэтом, они не покидают меня и по сей день.

Утро сегодня холодное, хотя лето в самом разгаре. Я понял это, хотя почувствовал, а понял через тучи ещё не слежавшийся земли над крышкой моего гроба. Не могу пошевелить ни рукой ни, ни ногой, а вот холод пронизывает до костей, как бывало и при жизни. Прошло пять лет, как попал на мотоцикле, на котором мчался с бешеной скоростью по ночной ухабистой дороге, в кювет.

Я сломал позвоночник. Вся нижняя часть тела отказалась мне служить. Прошли пять страшных лет боли и надежд. Боли нарастали, а надежды убывали. Я чувствую, что уже не поднимусь, не побегу по тропинке к речке, не нырну в глубь, не пролечу над корягой птицей. И всё-таки где-то оставалась маленькая надежда: однажды утром я вдруг встану и выйду на крыльцо…

Но шло время, а такого утра не наступало. Зато настал день, когда меня привезли после последнего пребывания в районной больнице домой. Зачем испытывать нервы других, рассказывая, что перенёс я. Сколько операций, с ними надежда на здоровье, суждено узнать мне одному. Как мне не хотелось домой! Здесь я был защищен стенами больничной палаты от того, что мне предстояло пережить дома. Постоянные уколы, вливания, растирание отодвигали тот роковой час, который я должен был встретить дома, где меня уже не спасут. Как я плакал, когда меня грузили в газель, как просил маму оставить меня в больнице. Даже в груди невыносимо заболело. И хотя мне вводили какое-то дорогое лекарство, от этого разрывалось грудина, я готов был терпеть эти страдания, но только не дома. Нет, мама, мамка, оставь меня в больнице!

Но меня привезли домой, уложили на кровать. Мама, поджав посеревшие от горя губы, хотела обмыть меня, смазать пролежни, но я заплакал. Было больно, глубокие пролежни приносили мучительные страдания. Я чувствовал, что от меня идёт тошнотворный запах гниения. Мне было стыдно, но боль убивала всякий стыд. Адские боли в груди. Я слышал свой стон, мои глаза туманились от страданий. Мамка перетащила меня на коляску, стала возить по комнатам, наконец выкатила на крыльцо. Стояла глубокая ночь, чёрная, плотная. Было странно тихо, даже собаки не лаяли.

Меня объяла могильная тишина. Я вдохнул холодный ночной воздух, и грудь пронзило острой нестерпимой болью.

– Мама, мамка, ой, вези быстрее меня домой, помоги мне, спаси меня! Она что-то говорила, губы её шевелились, но слов я не слышал.

Я рвал на себе рубаху, костлявые пальцы царапали грудь. Мама дала мне кружку молока. Я сделала несколько судорожных глотков, грудь и горло взорвались от боли, и я упал на подушку. Всё погрузилось в могильное безмолвие. Мамка думала, что я уснул. Нет, мама, я не уснул, я умер, я умер, я умер, моя дорогая.

Утром ты долго будешь ждать, когда я проснусь, будешь ходить тихо, чтоб меня не разбудить. Побежишь управляться, а я не проснусь. Я спал уже вечным сном. Умерло для меня всё, уже давно рассвело. Туман у леса растаял, сосед заводил трактор, от реки повеяло прохладой, загоготали гуси.

Медсестра пощупала пульс, погладила мои бледную костлявую руку: «Да, отмаялся, сердешный. Закатилось твое солнышко, Саша!»

Да, я отмаялся. Моё изломанное, исковерканное, несчастное тело лежало на кровати. Мамка тихонько выла, бабка Уля громко причитала, тётка Клава и баба Маня плакали молча. Если б вы знали, как хотелось мне встать, да и не встать, а вскочить и радостно крикнуть: «Что вы воете, вот он я, живой и здоровый!»

Душа моя наблюдала эти невыносимые хлопоты над телом, как долго укладывали скрюченные ноги, чтобы не выпирали из гроба. За эти годы они как бы приросли друг другу. Душа видела всё. Она содрогнулась, увидев окаменевших у гроба родителей. Когда гроб опускали в могилу, как они в безутешном несчастье бросились друг другу в объятия и только тогда зарыдали, страшно, страшно зарыдали, мой тихий добрый отец и суровая мамка.

И потекли дни и ночи в новом жилье, в тёмном, неуютном, холодном.

Знаю, мамка каждый день приезжает ко мне, смотрит – не насмотрится на моё лицо. Она возит почту в соседнее село. Смотрит и что-то шепчет, но я не вижу. Я и не слышу ничего. Толщь земли, холодная и сырая, не дает словам дойти до меня. Так хочется крикнуть: «Мамка, говори громче, я не слышу тебя. Так хочется поговорить с тобой!»

Потом она уезжает, я мучаюсь от того, что не могу понять, что же она говорила.

И вдруг среди ночной тишины какой-то голос, похожий на шелест, доносится как бы из-под земли, глухой, непонятный: «Она жалеет, – наконец разбираю я отдельно шелестящие слова, – что отпустила тебя тогда ночью в Саламатово. Она клянёт себя».

Кто это говорит? Я хочу содрать с лица простыню, чтобы лучше слышать, но руки худые, костлявые, как у больного старика, тяжело лежат на изболевшей груди.

Кто же это? Кто рядом лежит? Это, наверно, мой дядька Иван, мамкин брат, он умер молодым. И уже больно, и апрельской ночью заплутал у себя в огороде. На утро нашли мёртвым.

Мне хочется вздохнуть, но боюсь, что грудь разорвется от вздоха, и я не двигаюсь.

– Дядька Иван, как хорошо, что ты рядом. Теперь я не один. Я ведь, дядька Иван, тебя любил…

Глухой голос дядьки Ивана, похожий на шипенье, опять проник ко мне:

– Думал, кто же рядом будет со мной лежать. Но не думал, что ты, Лёшка. Ведь молодой ещё… Бабку Устинью положили слева, а ты справа вот лежишь… Ты никогда не думал, кто рядом с тобой лежать будет? Больно редко ходят на могилки… – шуршал голос. – Плачут, никто вразумительно не поговорит, не расскажет, как там, у них, на земле. Бабка Устинья глухая тетеря, хоть бы с ней словом обмолвиться, так не слышит. Беда прямо. Лежим, как две колоды. Иногда разбираю, что говорят. Бабка не слышит. Глухая так… Знаешь, уж я устал говорить, сколько лет молчал, земля улеглась во рту. Поворочай, давай помолчим.

Солнце уже опустилось за горизонт. Кладбище укрылось темнотою. Лес уснул. Только родник в овраге слегка бормотал. Я же ничего этого не видел и не слышал. Я был мёртв.

Да, я был мёртв. Валун вечно, хотя молчалив и неподвижен. Иначе зачем бы с ним говорила родниковая вода, о чем они говорят?

Перед рассветом шепот повторился:

– Хочется знать, как мои живут. Любашка, Оксанка. Девчонкам-то уж за двадцать. Сколько воды утекло… Вот не пил бы, дожил бы до светлых дней моих девчонок…

Голос пропал.

– Да, – подумал я. Тетка Анька закодировалась. Ударилась в чистоту. Все скребет, моет, стирает, как одержимая. Сестры Любашка и Оксана живут в городе. Оксана правильная: не пьет не курит. Любашка другая. Уж все познала.

Кто же рядом со мной лежать будет? При жизни я не задумался над этим. Топтались у могил, и даже на этом месте я лежу. Ездили помянуть, да не столько помянуть, сколько выпить. Молодых, детворы бывает больше, чем пожилых. Подумать только, ведь топтался на месте собственной могилы… Наверно, бабка Ульяна уляжется, уж самая старая из родни, вредная и стонливая. Всё ей не так, всё не нравится. Вечно ворчала, говорила, что я доезжусь, домотаюсь, расшибу башку где-нибудь. Зло брало от таких слов и накаркала ведь, старая ворона. По правде, я виноват сам. Теперь я мёртв, и некому пророчить мне смерть. Мы с ней теперь родные. Я и смерть. Я мёртв.

Да, я мёртв, неподвижен. Хотелось бы ещё поговорить с дядькой Иваном, но глухо и немо было с его стороны…

В одно августовское утро я понял, что кто-то как бы подкапывается ко мне слева. И вдруг голос, как шепоток ветра, глухой, но живой. Вот зашуршал яснее. Что такое, кто говорит? Папка Витя, что с ним?

После разговора с дядькой Иваном я стал мечтать о том, чтоб кто-то близкий был рядом со мной. Но не умирал нет, а тут говорят о папке. Попал в автокатастрофу? Насмерть? Привезли, вот роют могилу…

Да роют могилку. У меня забилось сердце. Но ведь оно умерло, и я вместе с ним, а мне кажется, что забилось радостно и тревожно. Нет, сердце не билось, оно окаменело. Страдание сковало его. И с какой радости ему биться? Ведь погиб мой папка. Чей-то голос опять зашуршал:

– Ну вот, Алешенька, забрал ты папку к себе. Теперь не один будешь лежать. Папка рядом упокоится. Ему ли умирать. Ещё и нет сорока. Все для вас старался. Машину тебе справил красивую. И ссуду взял, чтоб Костику купить машину. Сам подался на Север вкалывать. На твоей машинке, а там и смертушку свою встретил… Голоса перестали шуршать. Было тихо, так тихо, как бывает только в могиле.

– Ну что, ну, скажите что-нибудь… Скажите… Дорогие мои… Родные мои… Странно, при жизни никому не говорил таких слов.

– Ну, прощай, Алёша! Завтра ты уже будешь с папкой… Так-то. Встречай. Вот горе-то какое… Как сердечко твоей мамки выдержит!

Кто-то бросил последнюю лопату земли, и опять все стихло. Августовская ночь, прохладная, чистая, звёздная, опустилась над местом вечного покоя и над всей землёй. Говорят, вечный сон беспробудный. Нет, не верьте в это. Я пробудился, чтобы в моем сердце поселились новые страдания. И оно будет жить, это страдание, и причинять мне, мёртвому, боль. Вы там, на земле, бродите по солнечным полянам, вдыхаете неповторимый запах ягод, купаетесь в реке, ловите губами первый снег, видите сны, любите… Это жизнь, которую мы, пока в ней, мало ценим. Пока я ходил по земле, я не ценил жизнь, не думал, что её можно потерять, потерять здоровье, счастье. Когда меня упаковали в тесный тёмный ящик, опустили в яму, зарыли, холмик украсили яркими венками, я стал думать и страдать. Завтра привезут папку. Как мы с ним встретимся? И как случилась авария? Ведь папка давно уже не пьет и за рулём был, конечно, трезвый.

Раньше они с мамкой «запивались», как говорят в деревне. Помню и я свою первую рюмку. Все горло обожгла, в глазах засверкало, огонь пошёл по плечам и ногам. И стало без причины весело и легко…

Захотелось испытать это чувство, но я ведь был мёртв. Я умер, да, я умер. Ни рукой, ни ногой я не могу пошевелить. Я мёртв, я мёртв. А тогда, после первого опьянения, мамка молча подала мне утром стаканчик водки. Так запросто, и мне не было стыдно. Голова перестала болеть. Тогда мне было только двенадцать, а Костику, брату, ещё меньше. Голодными мы не оставались, у бабушки Мани всегда было тепло, стояли на столе булочки, молоко. А на выпивку могли и заработать. В деревне найдётся работа всегда. Стали забываться и холодные ночи, некрасивые позы мамки и папки, когда их бесчувственные дела после перепоя валялись на скользком полу, грязь в доме и во дворе. Потом они вдруг перестали пить, вгрызлись в хозяйство. А я все чаще прикладывался к рюмке, хотелось весёлого огня в жилах, шаловливого ветра в лицо, да поцелуев Аленки, что жила в соседнем селе. К ней я мчался тогда в тот роковой вечер и во все горло распевал слова стихотворения. Всего его я не знаю, а вот слова «что там страданье спит в глухой и вечной тишине жизни, но с жизнью жаль расстаться мне…»

Да не пел, а орал, трясясь по ухабам дороги, и не вдумался в смысл этих пророческих слов. Мамке крикнул:

– Мамка, отпусти, это в последний раз!

Папка стоял на крыльце и улыбался, мамка тоже, а ворчливая Уля прошипела: «Куда вы смотрите? На ночь глядя, ведь расшибется… по такой дороге…» Как воду глядела, а мамка сказала:

– Мы тоже были молодые, тоже любили.

Мамка, мамка… Неужели ты не могла запретить мне ехать на ночь. Я был «навеселе», мы же были на покосе, все устали, ну и выпили. Мне шел пятнадцатый год, и я был уже мужиком – в деревне рано взрослеют.

Мой дружок Андрей мчался впереди. Я слышал рёв его мотоцикла. Потом удар. Мой мотоцикл полетел куда-то в сторону, ещё раз ударился и перевернулся. Что-то треснуло во мне, я полетел в бесконечную могильную темноту и безмолвие.

Андрей вернулся, нашел меня, вытащил, сложил мое сломанное тело в коляску мотоцикла и повёз в районную больницу, еще шестьдесят километров мы тряслись по дороге.

Это только в сериалах над больным склоняется целая армия врачей, колдуют, хлопочут, спасают. А в районной больнице этого не дождёшься…

Помню долгие ночи и дни после операции. Одни страдания. После укола я глядел на потолок. На нём играли солнечные зайчики, им было весело, а за окном качались от ветра ветви черемухи, с поляны доносились детские голоса, а я был неподвижен, и мысль так же неподвижно остановилась на недоученных словах: «Я также мог бы жить…»

Аленка приезжала к нам домой несколько раз и два раза в больницу. Мы больше молчали, кажется. Не о чем было говорить. Это только в книгах пишут, что горячая любовь помогает преодолеть болезни. Аленка расцветала с каждым годом, я зачах, как сломанный цветок. Не было такой силы, которая могла бы выпрямить изломанное тело, вернуть ногам жизнь. Аленка перестала ездить. Через три года после аварии она уехала в город. Я к этому времени был для неё окончательно мёртв. Я умер. Умер для любви, для себя, для Аленки.

Но я жил ещё, еще плакал от боли. Мне купили коляску, потом машину. Я чувствую, что родители хотят загладить свою вину, считая, что не недоглядели, недолюбили меня в свое время.

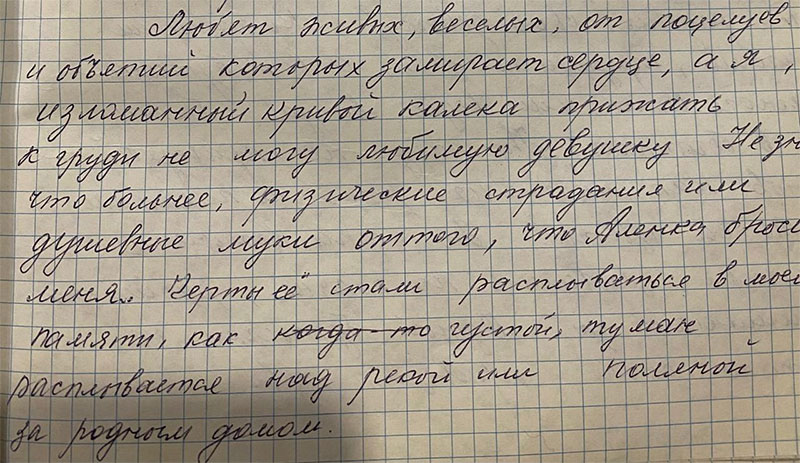

Любят живых, веселых, от поцелуев и объятий которых замирает сердце, а я, изломанный, кривой калека, прижать к груди не могу любимую девушку. Не знаю, что больнее: физические страдания или душевные муки от того, что Аленка бросила меня… Черты её стали расплываться в моей памяти, как густой туман расплывается над рекой или поляной за домом.

Приходила она ко мне на могилку? Одна или с новым парнем? Может, и не приходила. Зачем я думаю об этом? Опять страдания, одни страдания, даже здесь, в этом чёрном жилье, они не спят. Я только сейчас понимаю, что жизнь прекрасна. Она была прекрасна даже тогда, когда мамка и папка запивались, ведь была бабушка, тёти со своими заботами, пирогами, молоком.

Да, сейчас задаю вопрос, зачем пью, зачем в пьяном угаре мчался к Аленке? Почему не мог быть пьяным от любви к ней, природе, книгам. Читать не любил, сейчас понимаю, как много не узнал, как много интересного прошло мимо меня… А чем радовал свою девочку? Конфетами, книгами, игрушками?.. Нет, а вот бутылка красного вина или водки всегда болталась в багажнике. Ни разу не привёз ей цветов. Как много их росло по полянам. А что ей цветы? До утра веселые и хмельные целовались на поляне, расшитой ромашками. Одной бутылки не хватало, стал привозить две. Утром она бежала домой, а я возвращался к себе в деревню. И каждый раз: «Мамка! Ну отпусти! это в последний раз!»

Всё когда-то кончается. Кончились пьяные счастливые поездки и объятия. Я погиб. Наступил тягостный вечный сон…

Итак, я мёртв. Скоро утро. Днём привезут папку. Прости меня, мой папка. Я столько страдал и столько страданий принёс вам.

– Не спишь, – зашелестел глухой голос дядьки Ивана. – Я тоже. Столько лет ни с кем не говорил, все бока отлежал. Боюсь повернуться набок, рассыплюсь, ведь одни кости остались. А так хоть видимость человеческая в дорогом костюме. Купили, чтобы в гроб положить. В жизни такого не таскал…

Голосу умолк, потом зашелестел задумчиво:

– Зачем пил я, Лёшка, зачем? Вот Любашка взяла с нас пример, а ей только двадцать лет – и пьет. Было бы у них сердце, пошли бы меня искать. А то небось обрадовались, что папка пьяный упёрся. Ведь пьяный очень удобный… мамка Анька где-то храпит. А то бы нашли. Ведь в огороде плутал… Вот и Витёк упокоился. Как сообщить Устинье, уж больно она любила Витька. А может, лучше, что глуха. Да земля уши забила за годы. Меньше страдать будет, – голос утих.

Над землёй, рекой, лесом и вечным покоем бывает чудесная ночь. Берёзы, как кремовые свечи, поднимались над могилами, сторожили сон умерших. Но в этом подземном мире не спали. И земля не была пухом. Здесь жили страдания, они не спят во мгле.

Отец был трезвым, а сбил его пьяный лихач, изломал, как веточку, хрустнула, бедняжка, не собрать, не склеить.

– Папка, я жду тебя. Рано ушел из жизни, чтобы быть со мной. Вы с мамкой заплатили за свою пьяную жизнь страшную плату – жизнью сына и твоею тоже.

Кладбище затаилось в ожидании нового постояльца. Какая кругом тишина, сколько днём солнца, воздуха, света! А у нас внизу, в холодном и тёмном доме, украшенном венками, яркими цветами, страдания не спят, но нет и жизни, как на земле.

Заметка к 3 главе

Не согласна, ни с чем не согласна!

Когда переписывала эту главу, каждое предложение цепляло мою душу, как грабли вспаханную землю. Ну почему же так? Зачем с таким маниакальным усердием прописывать страдания и смерть?

Как было тяжело при жизни и как тяжело после смерти!

Хочется обратиться к автору: не о смерти нужно писать, а о жизни. Обратиться к человеку: мама, все конечно, все! Рано или поздно придет к логическому завершению и наша с тобой жизнь тоже. Так зачем половину жизни думать только о смерти? Почему ты половину моей жизни держала меня возле могилы и показывала ее дно?

Сейчас я неистово ненавижу смерть и скорбь. В последней есть очень много созависимых манипуляций.

Так было у нас после смерти сестры: «она мертва, а мы живем», «как она там лежит, вот бы откопать, посмотреть на ее личико», «это их Бог наказал за то и за это», «Бог отобрал у ее сына жизнь, потому что она его при жизни не так любила» и т. д.

Эта история, написанная от лица молодого юноши не столь трагична. Да, у нее печальный конец, но я ее видела с другой стороны.

После нелепой аварии Леша стал «спинальником». Но он не раскис, не рассыпался. Его родители стали его помощниками и друзьями одновременно. Сдали скотину, заняли денег и купили ему импортную многофункциональную коляску.

После появился машина «Ока», адаптированная под водителя-инвалида. И география Алексея расширилась до райцентра и соседних городов. Он оставался молодым и активным, и не щемило у него в груди: вместе с братом они ездили на речку, Алексей заезжал в воду на коляске и купался, курили с друзьями на берегу, смеялись. И не тосковал он по Аленке, она была с ним рядом: привозила его на дискотеку и танцевала возле его коляски, они ездили на его «Оке» в райцентр за покупками, гуляли вечерами вместе по деревенским улочкам.

Его уход случился закономерно: инфекция почек, заражение крови, единственная «незакономерность» – смерть в двадцать лет. Через три недели после его смерти в аварии погиб его отец. Поэтому они лежат рядом.

Мама хотела приукрасить нравоучениями этот рассказ и наделила героев слабостью к алкоголю, а все случившееся с ними после – изобразила наказанием свыше.

Но они были обычными людьми, и по меркам сельской жизни – непьющими, только по праздникам.

Почему везде я слышу назидание? Даже в наступившей смерти? А что, если нет этого наказания, а каждому дан свой путь?

Почему автор не дает покоя главному герою после смерти? Тот вынужден лежать в темной и холодной могиле, осознавая свое бессилие. И страдать, сожалеть…

Может, потому, что она не дала покоя себе и старшей дочери после ее смерти. Продлив свои ежедневные страдания еще на тридцать шесть лет, до того момента, когда все остановилось навсегда. Тридцать шесть лет даже для умершего долго и мучительно.

В деревне долго по умершему не стенают, не скорбят. Так было и у Саши, матери главного героя. Нет возможности и сил для слез, потому что в загоне орет скотина. Нужно подняться, подоить корову, насыпать сена, напоить телят, вывезти навоз. Завтра на работу, вечером в огород, скоро пойдут дожди, успеть бы убрать сено. Нужно разнести пенсию, два села еще не обойдены, газет прихватить с собой и товаров из почтовой лавки. По пути заскочить на кладбище, прибраться у своих. Вечером привезут внучку, а тесто еще не подоспело. К мамке забежать, паренок взять и половики ей постирать. Такая жизнь, в которой есть равноценное место всему: и печали, и радости, и заботам, и счастью и слезам.

А еще в жизни есть место самой жизни, а не только смерти.

Глава 4. Чо иш…шо?

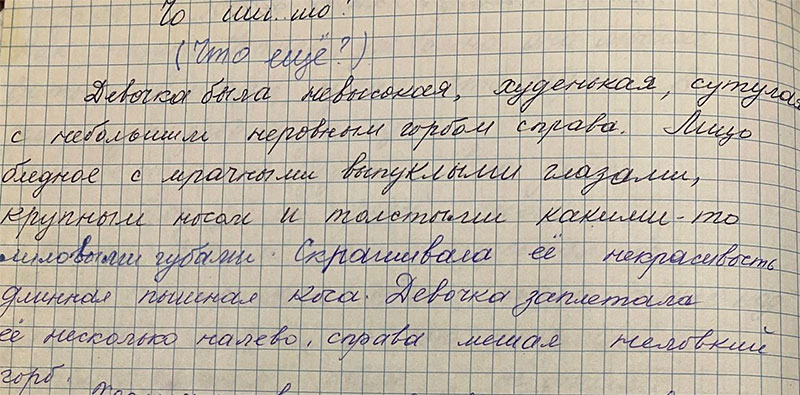

Девочка была невысокая, худенькая, сутулая, с небольшим неровным горбом справа. Лицо бледное, с мрачными выпуклыми глазами, крупным носом и толстыми какими-то лиловыми губами.

Скрашивала её некрасивость длинная пышная коса. Девочка заплетала её несколько налево, справа мешал неловкий горб.

Ходила она в одежде, что доставалась ей от родни, и только 1 сентября в белой застиранной кофточке и тёмной юбке она немного преображалась.

Училась Валя Томилина во вспомогательной школе для детей, отстающих в развитии, но в День знаний приходила на торжественную линейку в сельскую среднюю школу.

В небольшом холле, если это место можно так назвать, чинно стояли нарядно одетые дети с цветами из палисадников. Цветы были яркие, и чем ярче был букет, тем больше достоинства выражалось на лице мамы и малыша. Приходили сельчане посмотреть на своих чадушек, на школу, где они сами когда-то учились, а скорее обсудить, кто из ребят лучше одет, выглядит праздничней.

Шепотки, тихие голоса не умолкали.

– Ну уж Преображенские как всегда, самые нарядные. Ишь обновы-то какие!

– Ольга одна, а гляди, девок-то как одевает!

– Да ей В. помогает. Чай, отец, – поджав в губы сказала какая-то женщина.

– Гляньте, а Томилина… а туда же! – маленькая молодая бабенка толкнула соседку и противно хихикнула, указывая на девочку. – Как путняя… А брылы-то расквасила, небось ищо губной намазала. Вот страсть-то…

Бабы оглянулись на девочку, она резко отвернулась, стрекоза на заколке затрепетала. Бабы рассмеялись. Девочка зло сверкнула выпуклыми глазами.

– А шары-то выпучила… Ну надо же, – съехидничала маленькая бабенка.

– А чо она не у себя в интернате?

– Она завсегда тут околачивается первого сентября, – ответила ехидно та же бабенка.

– А чо вам Томилина? – пробасил мужик. – Уж коса-то, едрена вошь, не чета вам крашеным да обтяпанным, как после тифа. Вишь как распушилась на плечике, что вербочка! – восхитился мужик.

Бабы удивились. Чего тут мужикам лезть, не их это дело.

– Чо? Дурочка приглянулась? Вот уж диво, – сверкнула маленькими злыми глазенками бабенка и ревниво передёрнула плечом.

Мужик был голубоглазым, загорелым, в серо-голубой рубашке, джинсах. Он стоял у стены, прислонившись спиной к нарисованной на ней берёзе и как-то загадочно улыбался, пожевывая соломинку.