Полная версия

Земляника для сына по Млечному пути

Любовь Тимофеева

Земляника для сына по Млечному пути

Вступление

Мама писала эту книгу долго и очень старательно.

Тогда я принесла красивую толстую тетрадь в клетку, с плотным переплетом со словами: «Вот тетрадь, и ты можешь в ней писать свои рассказы. Тебе главное заняться делом и хоть как-то выползти из этой черной ямы уныния».

Мама посмотрела на меня с обидой, пронзительным взглядом своих голубых глаз. Она понимала, что купленной тетрадью я просто хочу от нее отвязаться, перестать слушать то тяжелое, что она проживает каждый день.

Слушать я не хотела категорически, обрывая ее чтение после каждого предложения, в котором видела ее расположение к героям книги, – меня это раздражало. Тогда я была другой, тогда я еще не потеряла ее, мою маму.

Она была глубоко чувствующим человеком. Все, что окружало ее: жизнь, отношения и судьбы людей – застревало в ее мыслях, перемалывалось, проживалось и оставляло глубокий след. Подчас она «проваливалась» в это сострадание очень глубоко, и я не могла ее понять. Горе деревенской озлобленной алкоголички, похоронившей сына-насильника не вызывало у меня сочувствия. Мама же видела в ней человека, мать, и на это были свои причины, о которых я напишу позже.

Мамы нет уже восемь лет, восемь лет мне потребовалось, чтобы понять и принять ее чувства, прожить этот отрезок времени без нее и признаться себе, что жизнь я воспринимаю почти так же, как она.

После ее смерти я забыла об этой тетради, пока случайно не наткнулась на нее, перебирая мамины конспекты в холодной комнате нашего деревенского дома, пришедшего в запустение. Тогда, проживая всю тоску по ней и бабушке, я собирала все их книги, записки, открытки, рисунки, фотографии – все, что было с ними. Из-под стопки журналов выглядывал лощеный корешок тетради, я потянула за него, журналы рассыпались вокруг. Тетрадь ждала меня несколько лет, не канула, не пропала, не сгорела потом вместе со всем нашим скудным скарбом в том доме.

Она была с ней многие годы, правильным учительским почерком мама вписывала страницу за страницей свои наблюдения о быте и чувствах обычных людей маленькой сибирской деревни, в которой названия улиц появились лишь совсем недавно.

Я не любила эту деревню, и сейчас в душе несу настороженное отношение к каждому эпизоду из маминой тетради. Как-то я услышала интересное высказывание: «… ты никогда не полюбишь то место, где тебе было плохо». Так сложилось, что война нас выкинула из уютного, солнечного Грозного и побежали мы туда, где когда-то начиналась история нашего рода, в места, где родился мамин отец. Когда приходит беда, то все меняется вокруг, даже люди. Все совпало в одной временной точке: чеченская кампания, период лихолетья 90-х, безработица и безденежье, отсутствие крыши над головой. Мама любила повторять: «Как тяжелы ступени чужого порога…»

Сейчас мне уже не обидно за нашу «чужеродность», она и мне самой кажется очевидной. Мы жили в другом мире, в котором не было тяжелого деревенского быта, непосильного порой труда, сенокосов и скотины, когда от усталости ты сам становишься той скотиной, которой лишь бы добрести до стойла.

Нам нужно было жить, если уж мы не остались лежать безымянными в том рву грозненского кладбища возле Консервного завода. Если жить, то хоть как-то «привиться», не замерзнуть, не скатиться, не захлебнуться в этом одиночестве судьбы беженцев.

Сибирь всегда была суровым краем, и когда стало тяжко во всей стране, то и деревня, потеряв свой привычный рабочий уклад, стала превращаться в озлобленную старуху: опустели фермы, перестали засевать хлебом и овсом поля, молодежь потянулась в город. Лишенный опоры народ стал пить и тонуть в этой безысходности, часть моих сверстников просто свели счеты с жизнью, сделав это просто и жестко, по-деревенски, повесившись в сарае. Озлобились все, даже природа.

Я пока не могу понять суть человеческой души, а русской души и подавно. Вроде бы мы и свои, а не свои. Так и продолжалось много-много лет.

Часть односельчан относилась к нам с опаской и даже с непонятной надменной брезгливостью. Соседи, в основном пожилые трудяжки-бабы, наоборот потянулись к нам с половиками, валенками, вязанными носками, паренками[1] и шаньгами.

За глаза нас называли «чеченцами», но сейчас мне не обидно, так как в деревнях часто нарекают чужаков по названию тех мест, откуда они прибыли.

Многое было пережито нами бок о бок, пока я училась в институте в Тюмени, а мама с бабушкой жили в том глухом селе с одним фонарем. Так и запомнила я этот фонарь, который освещал лишь маленький клочок деревни, погрузившейся в зимние сумерки, а еще холод и вой собак. Когда тяжело, то и собаки воют как-то безысходно. А я шла, шла, шла на его свет сквозь непроглядную тьму, лишь бы не сбиться с дороги.

Сейчас, спустя годы, я уже не могу разделить нашу жизнь с жизнью в деревне Лобаново. Я больше вспоминаю белый купеческий магазин возле реки, фельдшерский пункт, перед входом в который деревенские всегда снимали галоши. Бабы Мани, Шуры, двоеданский[2] староста Гриня, Окунь и Дарданелла, Скиперские, Шаляпины, Невидимовы.

Героев в этой книге будет много, часть историй я уже забыла, и мне придется звонить оставшимся старожилам и расспрашивать. Только бы живы были и при памяти, поэтому мне нужно спешить.

* * *В процессе прочтения и перевода рукописного текста в печатный мы позволили себе внести незначительные изменения: расшифровать сокращения слов, в некоторых предложениях внести поправки в пунктуацию.

Также приняли решение включить в печатный вариант книги фотографии рукописного текста из самой рукописи с поправками и исправлениями автора.

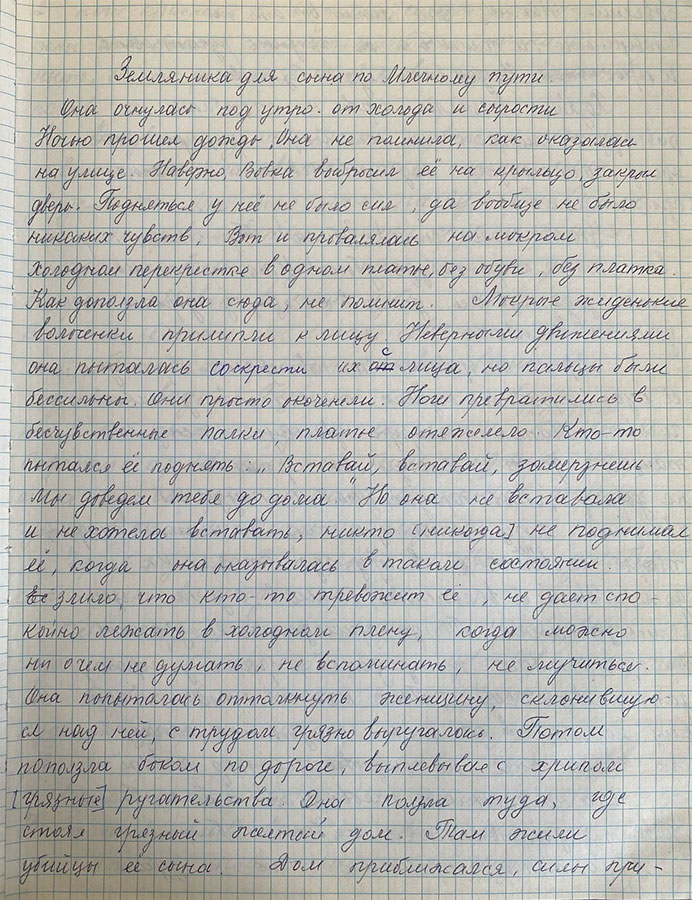

Глава 1. Земляника для сына по млечному пути

Она очнулась под утро от холода и сырости. Ночью прошёл дождь. Она не помнила, как оказалась на улице. Наверное, Вовка выбросил ее на крыльцо, закрыл дверь. Подняться у нее не было сил, да и вообще не было никаких чувств. Вот и провалялась на мокром холодном перекрестке в одном платье, без обуви, без платка. Как доползла она сюда – не помнит. Мокрые жиденькие волосенки прилипли к лицу. Неверными движениями она пыталась соскрести их с лица, но пальцы были бессильны. Они просто окоченели. Ноги превратились в бесчувственные палки, платье отяжелело. Кто-то пытался ее поднять: «Вставай, вставай, замерзнешь, мы доведем тебя до дома». Но она не вставала и не хотела вставать. Раньше никто не поднимал ее, когда она оказывалась в таком состоянии, и сейчас ее злило, что кто-кто тревожит её, не дает спокойно лежать в холодном плену, когда можно ни о чем не думать, не вспоминать, не мучиться.

Она попыталась оттолкнуть женщину, склонившуюся над ней, с трудом грязно выругалась. Потом поползла боком по дороге, выплевывая с хрипом ругательства. Она ползла туда, где стоял грязный желтый дом. Там жили убийцы ее сына. Дом приближался, силы прибавлялись. Наконец она смогла встать на четвереньки, и полились потоки грязных ругательств и проклятий, но дом был глух и безмолвен.

Хозяйки выгоняли коров на пастбище и равнодушно смотрели на маленькую грязную женщину, шатающуюся под силой истошных криков:

– Убили моего сына! Убили! Проклинаю, вас тоже когда-нибудь убью! Ишь. Спрятались! – и она, задохнувшись, упала в канавку у дороги и уже не вставала.

Время от времени это повторялось. Приходил ее муж, огромный мужик с маленькой змеиной головкой, хватал мокрую, безвольную жену и тащил домой. Иногда он бросал ее на дорогу, чтоб передохнуть и поудобнее подхватить эту тяжелую, как намокший тюфяк, тварь и нёс ее в гору, где стоял их дом. Ноги ее волочились, бились о землю, цеплялись о камни. Тогда приходилось ее дергать. Он притаскивал жену домой, бросал у порога, затапливал печь. Так как ее тело мешало ему ходить в сени, он со злостью отпинывал её, пока она не оказывалась под лавкой.

Она не стонала, словно ей не было больно, а может, действительно не было больно.

В тепле оттаивало тело и душа, ноги краснели, все ушибы, синяки и рваные раны становились страшными. Тело начинало ныть, болеть, дергать, словно один большой нарыв.

Очнувшись под лавкой, она недвижно лежала и вспоминала, как впервые после смерти сына увидела его. Это было как наяву. Она видела, как стал проваливаться колодец, сруб накренился, показались большие белые руки, они цеплялись за его край. И вот в углу избы появился он, Витюня, ее сынок. Он стоял совершенно обнаженный, белый, как простыня, словно вымытый ледяной водой. Безвольно свисали вдоль тела его крепкие руки с толстыми корявыми пальцами. Короткие кривоватые ноги были согнуты в коленях. Он смотрел на мать большими блеклыми глазами, оттопырив толстые губы.

Черной шубейки, в которой его бросили декабрьской ночью в колодец, не было.

– Тебе холодно, сынок? Иди к печке, вот сюда. Она обняла его, она чувствовала его тело. Голова его клонилась на ту сторону, куда ударили ножом. Она ощущала рваные края раны, прижимала его голову к своей груди, которая наполнялась радостью. Витя жив, жив, вот он. Она может обнять, прижать к себе. Она буквально захлебывалась от счастья.

Сейчас она отогревала его своим теплом, беспредельным материнским теплом. Его было много, даже непонятно было, как это маленькое, тщедушное тело могло вместить столько живительного жара, ни на кого не растраченного.

Мать боялась пошевелиться, боялась выпустить сына из объятий. Вдруг он исчезнет.

Боже! Какое это счастье-то – быть с сыном. Она никогда не была счастлива, как в эту ночь. В одно мгновенье промелькнула мысль, была ли она ласкова с ним в детстве? Оказывается, это ни с чем не сравнимая радость ласкать сына, держать его в своих объятиях, называть добрыми словами.

А знала ли она эти добрые слова? Вряд ли. Ласкала ли она его в детстве? Нет, она этого не помнит. Помнит только одно, как лезла пьяная к нему, чтоб поцеловать, как его провожали тогда в армию, а он отталкивал ее огромными ручищами. Мать мешала ему взять кружку с водкой, которую протягивал Петюня, сосед и дружок с детства.

За что Бог наказал её? За что? Ведь она верующая, знает много молитв. Ни одни похороны, поминки, святые праздники не проходят без нее. Люди одаривают ее деньгами и подарками. В эти дни она не пьет. Строгая и чисто одетая, сжав правую руку с левой, она идет по деревне с сознанием выполненного долга. Но в такие дни сын к ней не приходит. Почему?

И чтобы вновь видеть Витюню, ей надо много выпить. Сын хоть редко, но появляется, печальный и молчаливый. Однажды ей показалось, что Витя пообещал сказать ей, кто и как его убил. Эта мысль настолько ее захватила, что она стала пить днём.

Пусть он придет, пусть скажет, что с ним произошло той декабрьской ночью…

Тогда муж находил ее на перекрестке, тащил бесчувственную домой, долго бил ее податливое мягкое тело, рвал жиденькие волосы, но разжиженная водкой, она, казалось, неспособна ощущать боль.

– Что ж ты, тварь, вечно валишься на перекрестке! Заползи куда-нибудь под забор, чтоб тебя, суку, не видели, и сдохни, сдохни!

– Перекресток. Перекресток… Правда, кто ее толкает туда, какая сила?

И вдруг осенило ее полупьяную голову: в деревне только один перекресток. Один дом давно сгорел, пьяная семья не смогла выползти из пекла. В доме напротив живут три бабы. Наискосок – детский сад, а вот четвертый дом, желтая, грязная изба. Вот тут убили Витька, тут…

И она пьяная стала ползать к этому дому и кричать проклятия. Вечером, среди тишины, вдруг раздавался ее пьяный крик: «Это вы убили моего Витю!»

Она рычала. Выла, скулила. Но никто не выходил. Злосчастный дом молчал. Света в нем не было, темнота окутывала его, словно коконом. Валя выла до тех пор, пока не падала без чувств. Однажды, придя в себя она вдруг почувствовала, что у нее трясутся голова и руки. Правая рука тряслась сильнее, она стала сжимать ее левой.

– Вите не нравится, как я его обнимаю. Рука бьет его… – вздыхала она. – Вот уж давно не приходит, и не с кем поговорить, – жаловалась Валя в магазине.

На нее смотрели угрюмо и со страхом. Когда она уходила, начиналось обсуждение.

– Все Валюша сочиняет. Чо она может видеть. Зальет глаза, и на тебе: Витек является!

– Не скажи, сны бывают даже у пьяниц. Да они просто не помнят их.

– Сочиняет она все.

– Богомольная Валюша. Вовка, муж ее, говорит, что просит она у Бога такого сна, чтоб Витек пришел домой.

– Как дурил в детстве… не думал, что всем горе приносит. Бог все видит. Ночью горбатой весь рот порвал…

– В милиции доказали, что это не он.

– Сладу с ним не было. Каково бедной Лене было, когда он её внука подмял. Бедный малец… Каково его матери…

– Валька ведь тоже мать, какая-никакая.

Об убийцах Вити не говорили, потому что рядом была продавец, жена Федюни – хозяина желтой грязной избы.

Теперь проходя через перекресток, она останавливалась, слезящиеся бесцветные глаза смотрели куда-то вдаль, она что-то шептала. После тяжелых запоев она жаловалась не на здоровье, а на то, что Витюня к ней больше не ходит.

Ей хотелось разжать его пальчики, как когда-то в детстве, и насыпать в ладошку ягоды земляники, которые она собрала на деревенском кладбище. Теперь она стала собирать ягоды на местном кладбище на солнечной полянке, где похоронили Витю, и оставлять в туесочке на его могилке.

– Ешо не узнала, кто убил его, знаю где, а вот кто… Узнаю, узнаю… – вздыхала она.

Матери своей Валя не помнила, отца не знала. Родилась в деревушке среди гречишных полей и березовых лесов. Жила у тетки, истой двоеданки.

– Валька! – Едрить твою, где шатаешься? Налей теленку воды, курам сыпани… – кричала тетка, а маленькая некрасивая Валька уже давно убежала в лес на двоеданское кладбище, где в густой траве так много сладкой крупной земляники.

Девочка была некрасивой, кривоногой, сутулой. С бесцветными глазами и уже тогда с жиденькими волосиками. Кажется, время остановилось для ее тела. Чуть подросла – все. Тёмная деревенская жизнь с ее грубыми нравами никак не вязалась с той красивой природой, тихой, неяркой, но по-своему прекрасной, с медленной рекой и прозрачными озёрами, окружавшими деревню. И здесь всегда такая тишина. Но Валя, кажется, не задумывалась над этим, не понимала божьей красоты земного мира.

Пробродив среди могил, Валька бежала с букетиком земляники домой. Там ждала ее взбучка. Однажды, в поисках коровы она забрела в овраг. Ей тогда шёл шестнадцатый год, пора девичьей весны, но она не похорошела. Тут в густой, пахучей траве подмял ее под себя пастух Вовка, огромный парень, с маленькой головой, немигающими глазками и широченным ртом. К удивлению сельчан, он не отказался от Вальки, и стала она хозяйничать в его доме.

Скотник и скотница, они работали на ферме в вечной грязи и вони, в холоде и жаре под натиском осатанелых мух.

Во время обеда трудились на своем огороде, где собранная в мешки картошка не доживала до утра. Хозяева, умаявшись и упившись до бесчувствия, спали здесь же, а благодарные воры успевали перенести мешки к себе, благо жили недалеко. Освежевав свинью, относили окорока в кладовку, забыв ее запереть, но не забыв напиться и наесться до отвала. Сосед умудрялся поживиться чужим мясцом.

Рождение сына не отрезвило их, времени на его воспитания не было, да и не знали, как и что прививать мальчику. Витёк рос сам по себе. Он был низеньким, как мать, крепким и сильным, как отец. В обед садились за стол, Валя жарила неизменную картошку с зеленым луком, на почетном месте стояла водка. Если ее не хватало, шли по соседям, Витёк – к своим дружкам.

Он был неплохим гармонистом. Его приглашали на свадьбы, и, напялив на себя яркий бабий наряд, натянув на лоб венок из неживых цветов, накрасив щеки, толстые губы и брови, он залихватски пел похабные частушки и смешно крутил задом, вихляясь на высоких каблуках. Утром его находили в канаве, он спал богатырским сном, намертво ухватив гармонь крепкими руками. В этом «дуриле» – так называют парней вроде него, не было ни капли стыда и приличия. За ним с детства тянулся шлейф мелких и больших пакостей. Его боялись подростком, он надругался над мальчиком, приехавшим к дедушке в деревню на лето. И когда деду потерпевшего подростка сказали подать в суд, тот ответил:

– А что возьмешь с него? Судить. Тогда горя не оберешься, подожгут.

Сильный физически, он был нарасхват у пожилых хозяек, в доме которых не было мужской помощи. Где баньку починить, картошку выкопать, свинью подвалить, дров наколоть, да мало ли работы на селе. И он делал все, да еще и куражился при этом, требуя закуски и выпивки, не стеснялся ни в выражениях, ни в поступках. Село забурлило, когда стало известно, что кто-то надругался над старой горбатой бабушкой. С ее сыном в этот вечер пил распрекрасный Витёк… Ничего не было доказано… Как он служил в армии, никто не знает, вернувшись домой, ходил в солдатской форме.

Когда его похоронили, мать положила пилотку на могилу. Пилотка мокла под осенними дождями, колом торчала под зимними вьюгами, и только лето ласкало ее своим теплом, да мать иногда вытряхивала из нее пыль. Но и пилотка иструхла[3], и ее выбросили на кучу мусора за оградкой. В душе Валя лелеяла надежду узнать убийц сына. Время шло, но Витюня не называл их имен.

Мать оправдывала его и его поступки.

– Ничего страшного не произошло, – говорила она, а Витек стоял, широко расставив кривые ноги. Во всей его короткой и зловещей фигуре была дикая сила. Он молча слушал. Рыжие волосы на его могучих руках шевелились, это пугало людей, и они трусливо отходили от него. Маленькие глазки, прикрытые розовыми ресницами, провожали осуждающих, не мигая.

Соседский мальчишка был его дружком, и, если милиции надо было узнать о каком-то правонарушении, шли сначала к Петюне.

Жаркими днями друзья сидели под могучими тополями у реки, и тогда даже бабы боялись заходить в воду, чтоб постирать половики, одеяла или вымыть грибы. Дикая сила затаилась на берегу и не знаешь, что она выкинет.

Могилу Витьку рыли трое: многодетный пьяница и дебошир Саша Локотаев, Федюня – хозяин грязной избы на перекрестке и Петюня. Последними они ушли с его поминок.

И полетели весны и зимы. Однажды, устав от проклятий Вали, Федюня взяв бутылку водки, пробрался огородами к Скиперским. Постояв у порога, заратараторил.

– Вот, Валюха, водка, а вот правда: да, пили у нас все вместе… И били Витька все, знаешь, какое он говно…

Вова сидел у стола, уставив немигающие змеиные глазки на Федюню.

– И что ты все орешь и проклинаешь моих детей!

– Вы убили его, – монотонно и как-то безвольно сказала Валя.

– Нет, я не убивал, – брызгая слюной тараторил Федюня.

– А ты где был? И пацаны твои? Где? Тоже ничего не делали? Ходят, морды воротят. Бог и до вас дойдет. Захлебнетесь! – она жутко тряслась, вставая с лавки, потянулась за бутылкой. Федюня нырнул в дверь.

В это лето стояла сильная жара, дождей не было, речка почти обмелела. Ребята пропадали у воды, гам и визг стоял до утра. Под старыми тополями развалилась компания парней. Петюня по-деловому разливал водочку. Вот двое полезли в воду.

– Я с мостика нырну, там глубже, – сказал Петюня, шатаясь заковылял к мосту, взобрался на перила и свалился вниз.

– Ишь ты, чисто как мешок с дерьмом, – загоготал Федюня.

– Чего это он застрял? – спросил Иван, глядя с мостика на зеленовато-бурую воду. – Эй, Федя, нырни-ка за братцем!

Стали нырять и наконец вытащили Петюню бездыханного, со скрюченными пальцами. Побежали к родителям, позвали сельского фельдшера, но Петюня приказал долго жить. Деревня снова забурлила.

Потянулись к вечеру к избе Петюни односельчане. Валюша в это время спала под лавкой. Пьяная, блаженная улыбка блуждала по лицу.

– Ишь, наверное, Витюня привиделся, – пробурчал Вова, выглядывая в окно. Пришел Семен, не стал заходить в избу. Поговорили у окна.

– Она чо, дрыхнет? Буди ее, надо идти читать отходную, – и пошел назад. Вова потряс Валю за плечо.

– Знешь, Вова, ка…кой сон я видела… – блажено улыбаясь, протянула Валюша. – Витек ведь сказал наконец, кто убил его… Не поверишь, Пе-тю-ня.

– Окстись, Валентина, чему веришь?

– Да, Петюня. Вот Ирод, а ишо дружок называется. Теперь-то я расправлюсь с ними. Перво-наперво, – она наклонилась под лавку, где обычно лежал топор, – порешу Егоровну, благо неходячая сука, потом до рыжего Петюнечки доберусь.

– Не дури, собирайся. Нет Петюни… Иди читать отходную… Утонул Петюня. Пойдешь чо ли?

Медленно, как сомнамбула, Валя налила в тазик воды, умылась, причесалась, внимательно вглядываясь в зеркало. Достала из сундука платье, покрыла голову старинным голубым платком, доставшимся от тетки.

– Вот как хорошо, что не променяла на бутылку у дядьки, что ездил и собирал старинные платки. Пригодился, – говорила Валюша, гладя розовые цветы, вытканные по голубому полю. Рука ее тряслась сильнее. Выпрямилась.

– Ну как я, Вова?

Он смотрел на жену и думал, что она ничего бабочка, не хуже других. Не такая страшная. Даже глаза прояснели.

– Ну пошла я, – и выплыла голубым облачком на крыльцо. Муж смотрел на нее из окна. – Ведь дружком был. И смерть-то в воде нашел, как и мой Витюнька. Так, значит, Господь рассудил.

Смотрели на Валюшу с изумлением и страхом.

– Вот, Петюня, пришла я… Не убий, говорится в Библии… – она перекрестилась, поклонилась покойнику. – Встретишь Витюньку, покойся. Бог тебе тоже не дал жизни.

Егоровна, оплывшая, огромная, лежала на кровати, силилась приподняться.

– Я не радуюсь, Егоровна, – обратилась она к лежащей, – я успокоилась. Одно тяжело думать, как холодно было моему сыночку в ледяной воде, в колодце. Как темно и страшно, а Петюнька твой в тёплой водичке нашёл покой. Господь тебя пожалел, чтоб не думала, не страдала, не маялась за Петюню. На перекресток ползать не будешь, валяться в лужах тоже. Сама скоро водой возьмёшься, так-то.

И они сразу завыли, обе матери. Толпа отшатнулась. Никто не издал ни звука. Выли долго и страшно.

– А те, кто бросил Витеньку в колодец, через детей своих страдать будут. И скоро, Егоровна, скоро. Их очерёд придет.

Тут две сестры, растолкав толпу, выскочили во двор.

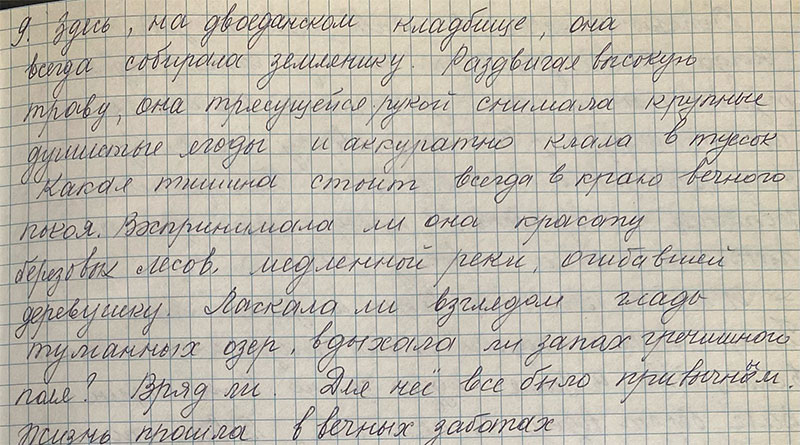

Валя шла в родное село. Здесь, на двоедансокм кладбище, она всегда собирала землянику. Раздвигая высокую траву, трясущейся рукой снимала душистые ягоды и аккуратно клала в туесок. Какая тишина стоит всегда в краю вечного покоя. Воспринимала ли она красоту берёзовых лесов, медленной реки, огибавшей деревушку. Ласкала ли взглядом гладь туманных озёр, вдыхала ли запах гречишного поля? Вряд ли. Для нее все было привычным. Жизнь прошла в вечных заботах.

Петюню хоронили в яркий солнечный день. Когда стали забивать крышку гроба, то увидели маленький туесок, полный сочной земляники. Он стоял на груди у Петюни, сверху лежал букетик ягод, перевязанный ромашкой. Последний гостинец и привет с прекрасной земли посылала мама своему сыну…

И опять полетели весны, зимы. Теперь в день «получки», так называют пенсию в селе, Вова и Валя идут чинно в магазин. Валя берет водку и пряники, Вова тоже. Каждый платит сам.

– У меня не хватит, займешь тогда? – говорит Валя, Вова кивает в знак согласия. Выйдя из магазина, направляются в разные стороны, каждый к своим друзьям. Валя спешит к Петюниной избе, теперь она пьет там. Вова доволен – не надо тащить жену через всю деревню. Их избы рядом.

К вечеру босая, лохматая, грязная, Валя шлепает, шатаясь, к магазину за очередной бутылкой. Не хватило. Как всегда.

Скоро декабрь. В роковую ночь она откроет колодец. Яркие звезды расцветят темную ледяную воду. Так Витюне легче будет выбраться из черной могилы. И дверь в избу не закроет. И туесок – только с сухой земляникой – поставит на стол. Жарко натопит печь. Так надо. И будет смотреть на звездный Млечный Путь, по которому, она верит, пойдет ее привет и земляника для сына. Это будет напоминание о прекрасной земле, и бесценности человеческой жизни, и о бесконечности материнского горя.

Заметка к 1 главе

Первым маминым рассказом о тяжелой деревенской жизни стал этот – «Земляника для сына по млечному пути».

«Замудренное название», – подумала я, и с неохотой принялась за чтение. Я быстро вернула маме ее труд со словами: «Читать невозможно! Что ты здесь прославляешь? Какую материнскую любовь? Где ты ее увидела и в ком? В этой женщине, которая вырастила нелюдя? Насильника детей и старух? Мама, что с тобой!»

Я восставала против каждого слова, и мне казалось, мой гнев был справедлив.