Полная версия

Центральный Госпиталь МВД СССР: последнее десятилетие. Глазами психиатра. В лицах и рифмах

От 40 до 50 – возраст мужчины, когда в нем начинает говорить «козел». Ничего общего со смыслом русской поговорки: «Любовь зла полюбишь и кола», в смысле старого ловеласа (упрощаю). Козел, «козлиная песнь» – суть ТРАГЕДИЯ5. Это современные толкователи отцов трагедии, как жанра – Софокла, Еврипида и Эсхила, приписали к подлинному смыслу «козлиная песнь» слово «гульбище» (пьянка, разврат). НЕТ ТАКОГО НИ В ОДНОЙ ТРАГЕДИИ ее отцов!!! Фрейд тоже не справился с пониманием «козлиная песнь» или не хотел принять истинное его значение, приписав ему психосексуальную трактовку взаимоотношения состарившихся вожаков стаи с молодыми, на эту роль претендующими (читай «Моисей-египтянин»). В данном случае – Гена и гульбище – пьянки, разврат – вещи не совместимы. Все гораздо глубже, в смысле экзистенциальной трактовки трагедии. Ближе всего к пониманию трагедии, как козлиной песни, полагаю, Серен Кьеркегор и Мишель Фуко. В «Формуле смерти» я описал случай, который произошел со мной в горах Дагестана, в ауле Чох. В ясную ночь, там небо так близко, что, кажется, можно снимать с него звезды. Аул расположен на двух хребтах, между которыми глубокое ущелье. Так вот, я был на одном хребте, а горный козел – на другом. Не знаю, каково расстояние между хребтов, но в ту ночь, казалось, рукой подать. О, если бы у меня была камера! Козел встал на край обрыва и… запел! В этой песни были, и плачь ребенка, и стон от сердечной боли и… Возможно, песня Орфея об Эвридике тоже оттуда, из козлиной песни? «Мой» козел спел свою песню, от которой больно защемило у меня сердце, и бросился в пропасть. Из оперированных Ирой «козлов», до Гены умер один. Это она знает, что с другими тремя – ей неизвестно. Гена умер вскоре после операции. Это был второй трагический случай в практике моей госпитальной любви – прекрасной русской женщины – Ирины Леонидовны Русских. Узнав о внезапной смерти Гены, Ира взяла внеочередной отпуск и уехала и Москвы. Больше я о ней ничего не слышал.

Моя склонность все обобщать и во всем видеть скрытый (экзистенциальный) смысл сразу (после смерти друга), связала «искривленную носовую перегородку» у мужчин в «козлином возрасте» с исчезновением ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ «правого» и «левого» в человеке. Мой предшественник по «формуле смерти», французский врач и философ ХVII-го века Жюлье́н Офре́ де Ламетри́. Намного раньше меня, по-своему, пытался измерить, насколько лет «закручена пружина внутренних часов человека» (читай «Человек-машина»). Де Ламетри был гениальная и загадочная личность. Он вычислил время своей смерти – 41 год. И умер, достигнув этого возраста. Одни полагают что, для подтверждения правоты своей теории, он отравился. Другие – что его отравили. Толи конкуренты по врачебной практике, толи церковники, как еретика. Для меня, вернее, для теории (да, не гипотезы, а теории!) ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ЧЕЛОВЕКА (у животных ее нет, там действуют другие законы), важно то, что по любой непосредственной причине смерти великого провидца, врача-философа, моего коллеги, ФОРМУЛА СМЕРТИ есть и она ВЕРНА! Кому интересно узнать об этом подробнее – читайте шесть изданий (и множество пиратских, в том числе на иностранных языках) моей «Формулы смерти». Четыре можно найти в Сети.

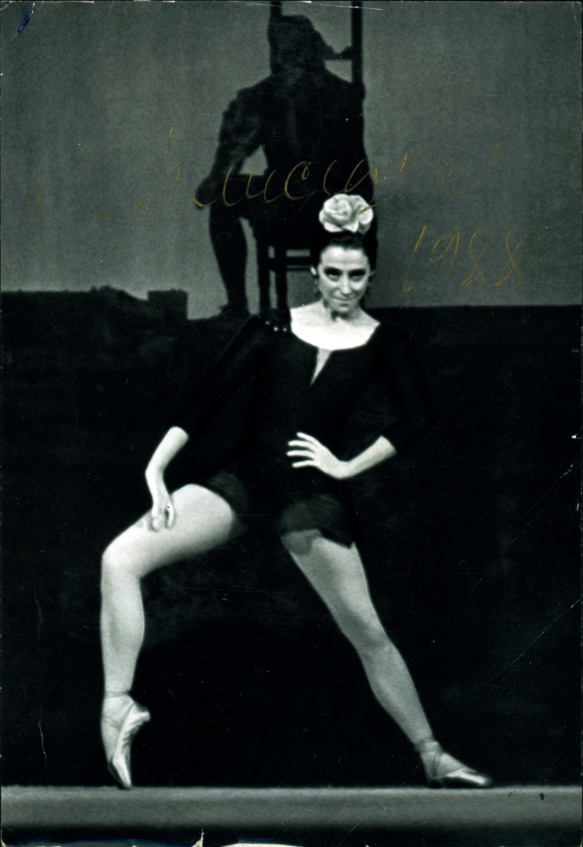

Сообщение Ирины о трагическом исправлении мужчинами от 40 до 50 лет носовой перегородки, мгновенно в моем сознании связалось с исправлением прикуса, не щадящего здоровые зубы, красавицы-балерины в «бальзаковском возрасте», подруги Майи Плисецкой…

(Продолжение следует).

На плече моем на правомПримостился голубь-утро,На плече моем на левомПримостился филин-ночь.Прохожу, как царь казанский.И чего душе бояться —Раз враги соединились,Чтоб вдвоем меня хранить!Марина Цветаева. 1918 г.

Подарок Майи Плисецкой.

Есть в близости людей заветная черта,Ее не перейти влюбленности и страсти, —Пусть в жуткой тишине сливаются устаИ сердце рвется от любви на части.Анна Ахматова. 1915 г.Но две души живут во мне,И обе не в ладах друг с другом.И. Гёте. Фауст.

«Когда Маяковский испытывал муки слова, он сожалел: «О, если б был я косноязычен, как Данте или Петрарка»…

«Гуидубальди отмечает полное совпадение «психических динамик Данте и Маяковского». «Для Маяковского характерна «сексуальная возвышенность, основанная на психическом динамизме, вполне сходная с дантовским, хотя и приниженным контактом с трепетностью живой женщины Лили (вместо воспоминаний о женщине умершей) и, кроме того, еще и с Марией, Татьяной, Вероникой. Гуидубальди спрашивает: что имел в виду Маяковский, произнося пророческие слова: «Встает из времен – революция другая – третья революция – духа»? И отвечает: «Он просто хотел принести дар [святому пламени], зажженному в нем революционной [женственностью], носящей имя «Лиля», пока «лодка любви» не разбилась об утесы «повседневной жизни». Это был подлинный «Интернационал». Это была «революция», но «революция духа – иная, чем та (более запутанная), о которой мечтали на хозяйственно-политических собраниях, следовавших одно за другим по инициативе предводителей официального «Интернационала»». Догадка сомнительная. Забавно еще одно соображение Гуидубальди: «Было ли настоящим богохульством то, что Маяковский передал нам с такой запальчивостью, или, наоборот, это были подлинные мотивы по случаю подтверждения существования Бога (о чем нам напоминает Т. С. Элиот), подчеркнутого самим фактом его «отрицания»?»

Эджидио Гуидубальди «От Маяковского к Дантовскому Интернационалу». Цитата по Кантор К. М. «Тринадцатый апостол». 2011 г.Не смущаю, не поюЖенскою отравою.Руку верную даю —Пишущую, правую.Той, которою крещуНа ночь – ненагляднуюТой, которою пишуТо, что Богом задано.Левая – она дерзка,Льстивая, лукавая.Вот тебе моя рука —Праведная, правая!Марина Цветаева. 1918 г.

Элла Фирсовна Брускова

(Продолжение)

Консилиум для этого больного устроили прямо в приемном отделении. Генерал-лейтенант из Сибири, из ЛИТУ, сорок четыре года. Жалоба одна – икота. Икает вторую неделю, не прекращая, и днем, и ночью. Осмотрен всеми специалистами по месту жительства в ЦРБ, приезжали светила из Москвы и Ленинграда. Диагноз практически не выставлен. Прошел полное обследование – никакой актуальной патологии со стороны ЦНС и внутренних органов не обнаружено. За время икоты потерял около 6 кг, чему, кстати, доволен – «избавился от живота». Меня пригласили на консилиум после осмотра больного всеми начальниками госпиталя. Борис Александрович Климов и Андрей Сергеевич Фролов отказались проводить повторные КТ и рентгенологические исследования. Сделанные по месту жительства – в Иркутске, их удовлетворили. Опять же никакой патологии. Когда я вошел в приемное отделение, там стоял гвалт – коллеги ругались: никто не хотел брать больного с «громкой икотой» к себе. Вообще-то по званию и по должности сибиряка могли положить даже в диспансерное отделение. Но, Виктория Михайловна спокойно сказала: «Если ко мне, то кто гарантирует, что завтра не заикает министр из Казахстана или замначальника ГАИ Бурятии?» От нее отстали. Гвалт не утихал, его прервал чей-то громкий голос (я не разобрал, чей): «Перерезать вагус и всех делов!». «Идиоты!» – подвел Владимир Всеволодович и раздраженно сдвинув свой огромный колпак, вышел из приемного, громко хлопнув дверью. Вот, в подобные случаи последнее слово было за психиатром, то есть, за мной. Валентин Федорович Матвеев подсказал мне формулировку, которая помогала начальникам избавиться от ненужных манипуляций с больным. Например: 1) У пожилого, ослабленного больного рецидив (и не первый) грыжи живота. А он, ветеран МВД, заслуженный работник и т. д. настаивает на 3—4 повторной операции. Формально его оперировать можно, а фактически… может умереть на операционном столе и, в любом случае, рецидив неизбежен. Вот тогда психиатр и пишет: «Операция по витальным показаниям». То есть, если она спасет больного от неминуемой смерти. 2) Больной прошел в госпитале полное обследование. А он настаивает на дополнительных манипуляциях. Психиатр опять пишет: дополнительные обследования – по витальным покаяниям. И в первой и во второй схожей ситуации, после записи психиатра, больного выписывают. При мне не было ни одного случая, чтобы больной попытался обжаловать заключение психиатра. Вот за такую помощь коллегам, нас, психиатров, начальники очень даже уважали…

Пока я стоял, слушая, как горячатся мои коллеги, и в голове не было ни одной мысли, как помочь ИКОТКЕ (так уже успели окрестить генерал-лейтенант коллеги). Элла Фирсовна со своим обычным беззлобным смешком, буркнула: «Ладно, беру, на Женькину койку». В гематологическом отделении, напоминаю, были несколько коек для «пограничных» больных, которых вели мы, психиатры. Виктория Михайловна возразила: «Элла, к тебе нельзя. Он не может лежать в общей палате». «Хорошо, я отдам ему свой кабинет» – продолжая посмеиваться (не могу подыскать подходящее слово для этих «смешков» Эллы Фирсовны). Это и не насмешка и не смех, а что-то между… На ум пришли строки Марины Цветаевой: «Между молчанием и речью…» (Куст) Элла забрала генерал-лейтенанта и повела его, громко икающего, на пятый этаж. До принятия окончательного решения (я понял, что его должен буду сделать я). У меня были сутки: пока проведут формально необходимые исследования (анализы крови, мочи, ЭКГ). Больной покорно пошел за Брусковой, я в свой кабинет. Рабочий день кончался. На этот вечер мы с Людой были приглашены Прокудиными на концерт какой-то западной рок-группы, на открытую эстрадную площадку в парке «Водный стадион». Именно там, под ужасный шум «металлистов», было найдено решение по «икотке». Единственно верное.

На сцене прыгали и дергались худые старикашки, косившие под юношей, остервенело бьющие по струнам электрогитар. Люда ерзала на стуле, злясь, что ее вытащили на «этих придурков». Володя ее успокаивал, я ничего не видел и не слышал, погруженный в мысли, что завтра мне давать заключение по «икотке», которого все ждут. Хорошо, что вечер был прекрасный – теплый, без ветра, полный ароматов цветов – в парке было множество клумб. Лене концерт нравился, она была поглощена и ритмично, в такт «тяжелому металлу», тоже подергивалась.

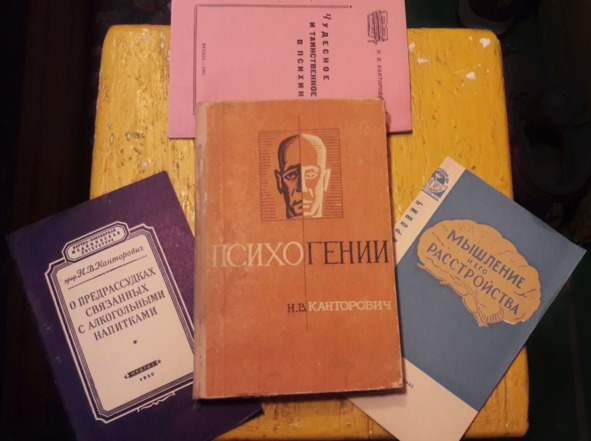

Елена Николаевна Прокудина-Канторович, вирусолог, доктор медицинских наук, дочь Николая Витальевича Канторовича, классика пограничной психиатрии СССР, племянница Нобелевского лауреата, Леонида Витальевича Канторович. Вот, что я нашел в Сети о ней, мне понравившееся: «Была обаятельной женщиной, любящей и любимой женой, матерью, бабушкой, прекрасной пианисткой и гитаристкой, фотографом-художницей, „душой“ дружеской компании, автором многочисленных остроумных скетчей за праздничным столом». О Володе (Владимире Николаевиче Прокудине) – читай у меня выше. «Ты что не врубаешься? Концерт – отпад!». То есть, «блеск», по-лениному. «Да, у меня больной вторую неделю икает, здоровенный сибиряк, здоров во всех отношениях, позавидуешь, да еще генерал-лейтенант» – выпалил я. «Да ну их, твоих больных – весело крикнула Лена. И добавила, не отрывая голову от эстрады, – Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».

Мы с Людой «дотерпели» до конца концерта и приняли приглашение Прокудиных переночевать у них. Как обычно, перед ужином (или перед завтраком, как получалось), мы с Леной побежали наперегонки купаться (они жили в доме, комплекса «Лебедь», под откосом был Химкинский залив). Поплыли наперегонки – мы оба увлекались плаванием. Подплыв ко мне близко, Лена вдруг сказала: «У отца есть статья: „Икотка“. Правда, там икала около недели вся киргизская деревня. Отец выезжал. Я дам тебе оттиски». При этих словах меня осенило: «Владимир Евгеньевич Рожнов! Мой учитель, выгнавший меня с кафедры, после звонка к нему второго моего учителя, Давида Израилевича Дубровского. Вот кто, и только он, мне поможет!» Когда Володя стал развозить нас утром – меня в госпиталь, Люду домой, Лена протянула мне кипу оттисков брошюр и книжку основоположника научной психиатрии в Киргизии, основателя кафедры психиатрии во Фрунзенском медицинском институте бессменным ее заведующим, Николая Витальевича Канторовича, своего отца: «Может поможет. Володька все равно не читает».

(Продолжение следует).

Иду коридором,Между «правым» и «левым»,Между восхищением и позором,Между трусом и смелым.Иду осторожно —В пломбах душа —Жизнь хороша,В кармане не шиша.До милой моей все не досуг…Да, да – не до сук!

Маргарита Александровна Стрелкова-Голикова

Врач психиатр госпиталя, геронтолог, не аттестована.

О Маргарите Александровне, женщине, коллеге, соратнике и друге, мне особенно трудно писать. Почему? Рой мыслей, образов, еще живых чувств и переживаний, кружится вокруг этого имени. Даже не знаю, с чего начать, чтобы уж совсем не быть субъективным. Напомню, что выше я писал, вспоминая нач. меда госпиталя В. В. Павловича, как он довел меня до приступа почти не контролируемой злости (в крошечном кабинете начальника неврологии В. В. Владимирова…)

Маргарита Александровна непроизвольно помогла мне разобраться в отношениях с женщинами. Нет, не в моих симпатиях и антипатиях к представительницам прекрасного пола, а, скорее, в их отношениях ко мне. Я прожил большую жизнь, мне 78 лет, из них полвека врачебной, научной и педагогической деятельности. Так, опираясь на свой жизненный опыт, скажу, что женщины, с которыми мне пришлось тесно общаться (в той или иной, из выше названных ипостасях), делились на три типа (равнодушных не было!). Первые были в меня в той или иной степени влюблены. Даже один случай типичного эротического бреда (по Клерамбо), со стороны жены моего пациента с SCH. Об этом у меня есть несколько рассказов6. Повторяю, я пять раз переписывал от начала до конца эту рукопись, которую стал писать сразу, как поступил работать в госпиталь, то есть с 1 апреля 1978 года. Некоторые главы, под названием «Центральный госпиталь МВД СССР. Кремлевская элита глазами психиатра», я опубликовал вначале нового столетия в журнале «Современное право». Ниже представлю фотографию рукописи, как ее упаковал, будучи против публикации ранее 25 лет. В дальнейшем моя ссылка будет «рукопись».

Случай эротического бреда, описанного классиком французской психиатрии Гаэтаном Гасьяном де Клерамбо, я также наблюдал воочию, разбираясь в «персональном деле», сотрудника госпиталя, майора в/с, анестезиолога Валерия Николаевича Ноздрина. Кстати, родственника Игоря Костолевского. Благодаря Ноздрину я познакомился с двумя талантливыми братьями: всем известным актером кино – Игорем, и Робертом – основоположником советского ресторанного варьете. Роберт начал с ресторана «Прага». Если здесь не напишу подробно о братьях Костолевских, как я их знал, то, желая, дождитесь публикации «рукописи», там все в деталях и красках. Так вот, преследование мужчин женщинами с эротическим бредом это то звено, о котором можно сказать – «от любви до ненависти – шаг». Со своей преследовательницей я ничего не мог поделать. Да, что я, если два полковника, мои друзья, начальники милиции Клина и Солнечногорска, Николай Николаевич Репин и Иван Иванович Подколзин, отказались мне помогать (кстати, и мой родной брат, Слава, тогда майор милиции, начальник вневедомственной охраны Клина, тоже отказал). Моя преследовательница – «секретарь парторганизации Стекольного завода, отличный инженер, мать, заботится о больном муже…» – так говорили мне друзья-милиционеры. Жаловаться А. С. Голубенко? Представляю, что он бы мне сказал: «Какой же Вы психиатр, если не можете справиться с психически больной, как Вы утверждаете?» Мой опыт с моей преследовательницей помог мне на все сто, выдернуть В. Н. Ноздрина из «ситуации» с его преследовательницей с эротическим бредом.

Итак, второй тип отношений женщин ко мне – лютая ненависть с самого начала (мне при этом мотивы были или непонятны, или неизвестны). Три случая покушения (реального) на меня. Первый раз в ПБ№4 Московской области – жена моего пациента-хронического алкоголика, набросилась на меня с ножом (повод – я не отпустил мужа в «пробный отпуск» домой). Психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Был товарищеский суд, ибо заявление от меня не было, только от очевидцев моих пациентов-алкоголиков. Потом они снялись в массовке фильма с Джигарханяном и Меньшовым: «Человек на своем месте», где им платили по три рубля в день. Так я их отблагодарил за спасение моей жизни. Ни один из них, заработав деньги на съемках фильма, не запил. Думаю, что в этом не только, а, может быть, не столько, моя заслуга врача, сколько прекрасного фильма с прекрасными актерами.

Второй случай – на меня с утюгом бросилась мать моей пациентки. Это интересный случай. После 1985 года в СССР, в том числе в Москву, из разных близких и дальних стран начали возвращаться советские шпионы (резиденты советской разведки). Вероятно, их было много, ибо психиатры ГГ КГБ СССР с ними не справлялась, а они все нуждались в психотерапевтической реабилитации, поэтому коллегии обращались, за помощью ко мне. Признаюсь, что мне было крайне сложно помогать шпионам адаптироваться к новым условиям. В данном случае, речь идет о молодом офицере разведки (звание не знаю), который работал в Азии и вернулся на Родину из Гонконга. Я храню сувенир, какой он мне подарил: бутылку виски из Гонконга. Мой пациент не захотел вернуться в семью, к молодой жене и двухгодовалому ребенку. Почему – не знаю. Молодая женщина пыталась повеситься. Я работал и с мужем, и с ней. С ней успешно, с ее мужем нет. Он не вернулся в семью и куда-то из Москвы, в конце концов, уехал. Возможно из-за того, что я не справился с поставленной передо мной задачей, мать жены шпиона и набросилась на меня с утюгом. До этого, пока я курировал ее дочь, кормила меня пирогами и рассыпалась в комплиментах. Моя пациентка сейчас известная художница, во втором браке счастлива.

Третий случай произошел в 2013 году. Здесь в ВК, есть фото. В меня стреляли из «Макарова», два раза и оба раза пули прошли по касательной. Это произошло в Завидово. Вели дело два следователя милиции – наш, и Тверской. Оба следователя, кстати (смеюсь), были женщины. Покушение имитировалось под ограбление. Я возвращался из Москвы, у меня был портфель, в котором борсетка с документами, две бутылки «Пино нуар», новые, супермодные туфли для Кати – я вез ей в подарок. Еще у меня в руках была антикварная шпага из Толедо в обертке. Очень дорогая. Портфель забрали, шпагу нет. На другой день к калитке подошел мужик и вернул мне борсетку с документами, сказав, что «случайно нашел». Убийцу не наши. Дело закрыли. Местная следователь намекнула, что меня «заказала женщина». Больше мне не сказали ничего. Я и сейчас ломаю голову – кто? За что? И почему она все же меня не прикончила?

А, вот третий тип отношений ко мне женщин – это родственный. Я уже говорил, что моя последняя медсестра, легендарная личность с легендарной судьбой – Лида. С которой я познакомился и подружился за четыре дня пребывания в Кабуле в 1980 году, где она была главной медсестрой нашего госпиталя там, относилась ко мне, как к младшему брату (о Лиде отдельно и особо).

Я также успел написать о старшей медсестре неврологии, Любови Ивановне Зонтовой. Не только для меня она стала, пожалуй, второй мамой. Она для моей мамы стала сестрой: беззаветно помогая ей в работе Первого Советского и Российского Фонда милосердия и здоровья.

Маргарита Александровна была для меня родной старшей сестрой. И это далёко не все, что у меня выплывает при имени Маргариты Александровны Стрекалевой-Голиковой.

И ещё о Гениях, с кем мне за 50 лет посчастливилось работать. Я должен объясниться, кого я считаю Гениями, и почему Маргарита Александровна – гений. Я знал и общался с двумя женщинами, гениальными врачами-геронтологами. И они обе подруги. Вторая – профессор и мой соратник по кафедре социальной медицины и геронтологии в МГСУ (РГСУ), созданной мной и возглавляемой с 1996 г. по 2005 г. Раиса Сергеевна Яцемирская. О ней ниже и особо, как о гениальном (и легендарном!) геронтологе и близкой подруге Маргариты Александровны. О моем соратнике по МГСУ и большом друге.

(Продолжение следует).

Куда уходят мечты —Не зги не видно.Мы были с тобой на «ты» —Были? Обидно!В трамтарарам —Опять все сноваВы к нам —Такая вот теперь основа.Как все надоело —И всхлипы, и вздохи.Сдуваю с ладони прошлого крохи.

Наши книги с Раисой Сергеевной, далеко не все, выпущенные кафедрой социальной медицины и геронтологии МГСУ-РГСУ, первой в России.

P.S. Желающих узнать, что такое эротический бред, советую посмотреть американский фильм с Майклом Дугласом «Роковое влечение».

Игорь Вячеславович Шуплов

Полковник в/с, организатор, строитель и начальник эндоскопического отделения госпиталя. В одной из серий «Доктор Хаус», врач, оказавшийся один на полярной станции, получил черепно-мозговую травму. По разным причинам, санавиация к нему не прилетела (детали я плохо помню). У него гематома сдавливает мозг. Это смерть. В лучшем случаен, паралич. Понимая это, он, обыкновенной дрелью просверливает себе череп и таким образом выпускает скопившуюся под мозговыми оболочками кровь. Спасает себя, возвращаясь к нормальной жизни. Круто? В отделе идентификации личности Российского Центра судебной медицины хранится череп, которому миллион лет до нашей эры плюс тридцать годиков еще. Заведующий отделом, профессор Виктор Николаевич Звягин позволил мне подержать в руках этот череп. Так вот, череп просверлен каменным сверлом. По причине освобождения от гематомы. Она возникла «от удара тупым, твердым предметом по голове», как говорят судмедэксперты. Череп просверлил «предок американца», себе сам.

Почему я здесь, собравшись писать об Игоре Вячеславовиче, это вспомнил? Не случайно, для сравнения. Дело в том, что начальник эндоскопического отделения мог войти в свой череп без всякого нарушения его целостности. Через естественное в черепе отверстие. Я забыл, сколько отверстий у нас в черепе. А. ведь знал, ибо не сдал бы иначе экзамен по анатомии (мне попалась височная косточка), строгому, и всеми любимому, декану моего лечебного факультета ХГМИ.

Игорь Вячеславович Шуплов – левша. Отсюда его фантастическая способность изобретать зонды, эндоскопы с помощью которых, можно было попасть в любую полость живого человека, не причиняя ему не то, что боли, но и неудобства. Могу ошибиться, если попытаюсь сравнивать эндоскопы последнего десятилетия (не только в клиниках СССР, но и ведущих медицинских учреждений Европы, Японии, США и Канады о которых я знал не понаслышке). Скажу просто: эндоскопы у И. В. Шуплова могли все: не только брать ткани, не повреждая органов, на исследование. Но и (sic!), фотографировать полости органов и даже снимать их на видео. И все это дело рук «левши» – эндоскописта ЦГ МВД СССР И. В. Шуплова. Расскажу здесь только про один случай, который я наблюдал от начала до конца. Позволю себе некоторую подробность, ибо речь идет о моем друге, Владимире Николаевиче Прокудине (выше я уже о нем писал).

Было это в воскресенье. Володя постучал в нашу дверь. Войдя в квартиру, он без слов протянул Марине фаянсовую сахарницу и маленький бюстик Ленина каслинского литья – у Володи была богатая коллекция каслинского завода. «В честь какого праздника эти подарки?» – Спросила Марина. «Я умираю. На память. Коронка зуба в тонкой ветви бронхиального дерева».

История такова. Утром Володя начал чистить зубы и отломил коронку одного зуба. Не успев ее выплюнуть, вдохнул. Вызвали СП. Отвезли в дежурную городскую больницу. Там сказал, что нужна операция. Лена (Елена Николаевна Прокудина-Канторович, читай выше) работала зав. лабораторией в институте им. Гамалеи, и была прикреплена к медсанчасти 4го (Кремлевского) Управления. Там, осмотрели Володю и сказали, что нужна торакотомия. «У меня сердце не выдержит. Я умру во время операции, или до нее».

Не помню, сколько прошло времени – Марина всегда опережала меня в таких трудных ситуациях, находив единственно верное решение. Не случайно ею восхищались все наши знакомые, а великий сын великого человека хотел сделать ее наследницей. Это я о Святославе Николаевиче Рерихе, с которым мы познакомились у актрисы Наталии Величко. Как-нибудь напишу о Наташе Величко и Святославе Николаевиче Рерихе, наших с Мариной друзьях, отдельную статью. Нужно торопиться, пока жив Валера Скурлатов – он еще старше меня – познакомивший нас с Наташей. Он тоже был влюблен в Марину. «Ты рассказывал, что в госпитале великолепное эндоскопическое отделение, возглавляемое Левшой. Позвони ему».

Повторяю, было воскресенье. Это был мой первый и единственный звонок домой Игорю Вячеславовичу Шуплову.