Полная версия

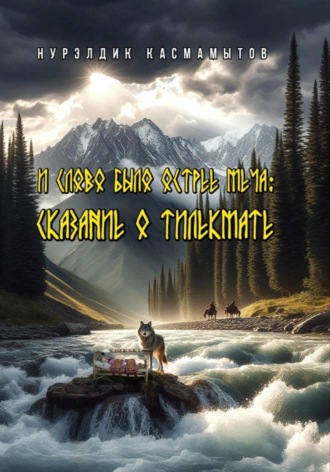

И слово было острее меча: Сказание о Тилекмате

На широком джайлоо, где трава колыхалась под ветром, словно зелёное море, развернулось грандиозное состязание. Лучшие джигиты со всей округи, облачённые в свои праздничные чапаны и калпаки, съехались показать своё мастерство в оодарыше. Их кони, холёные и сильные, играли под седоками, вздымая копытами землю, словно чувствуя важность момента. Всадники, подобно горным барсам, кружили друг около друга, выискивая момент для броска. Когда они сходились в схватке, казалось, что сама земля дрожит под копытами их коней.

Крики поддержки взлетали к небу, отражались от скал и возвращались усиленным эхом, создавая впечатление, будто сами горы болеют за участников состязания. Старики, опираясь на посохи, вспоминали свою молодость, когда и они также бились за честь первыми поздравить молодожёнов.

А в другой части долины девушки в праздничных платьях всех цветов радуги водили хороводы. Их наряды колыхались на ветру, словно живые цветы на альпийском лугу. Их песни, чистые и звонкие, как горные родники, сливались в единую мелодию, рассказывающую о любви, что крепче стали горных мечей, о верности, что глубже вод Иссык-Куля, о счастье, что выше снежных пиков Ала-Тоо.

В этот день сама природа, казалось, благословляла союз Бирназар бия и Айжаркын. Ветер нёс благословения предков с дальних вершин, солнце щедро дарило своё тепло, а горы, эти вечные стражи кыргызской земли, безмолвно наблюдали за празднеством, храня в своей памяти ещё одну историю любви, ещё одну страницу в нескончаемой книге жизни народа.

Так, под куполом бесконечного синего неба, в окружении величественных гор, в долине Кок-Жайык свершился союз, которому суждено было стать не просто соединением двух сердец, но началом новой главы в истории целого рода, в судьбе целого народа.

Время летело в горах быстрее горного орла, парящего над вершинами Ала-Тоо. Не успела отшуметь свадьба, как Айжаркын подарила Бирназар бию дочь, которую назвали Топчу – круглую, как драгоценная жемчужина. Девочка родилась в час, когда первые лучи солнца коснулись снежных вершин, окрасив их в алый шёлк, и старые повитухи сказали, что это добрый знак – будет дочь красивой и светлой, как утренняя заря.

Жылкыайдар и Топчу росли вместе, как два молодых деревца у горного родника, питаясь одними соками родной земли, тянясь к одному солнцу. Брат и сестра были неразлучны, словно день и ночь в извечном круговороте времён. Жылкыайдар, уже крепкий мальчик с живыми глазами, в которых отражалась мудрость древних предков, стал для маленькой Топчу не просто братом – защитником, проводником в большой мир, полный чудес и открытий.

Они придумали свою игру, простую и древнюю, как сами горы. В ней отразилась вся суть их характеров: Жылкыайдар, сильный и гордый, как и подобает сыну великого бия, представлял себя могучим барсом – хозяином горных вершин. Он двигался плавно и грациозно, подражая повадкам этого благородного зверя, и его глаза в такие моменты загорались тем же диким огнём, что горит в глазах настоящего барса.

А маленькая Топчу, лёгкая и грациозная, как все девочки её народа, превращалась в быстроногую косулю. Её тонкие косички развевались на ветру, когда она бежала по склону, словно рожки молодого архара, а смех, чистый и звонкий, как горный ручей, разносился по всей долине.

Они носились по зелёным джайлоо, где трава, нетронутая косой, доходила им до пояса. Их игра была подобна древнему танцу природы: барс, крадущийся за своей добычей, и косуля, ускользающая от него с удивительной грацией. Их звонкий смех смешивался с пением птиц, с шелестом травы, с дыханием ветра, создавая ту особую музыку детства, что остаётся в памяти навсегда.

Старики, глядя на их игры, качали головами и говорили, что в этих детях живёт душа гор – такая же вольная и чистая, как воздух на высоких перевалах. А Бирназар бий, наблюдая за своими детьми из-под косматых бровей, чувствовал, как теплеет его суровое сердце. В такие моменты он понимал, что все его богатства, все его стада и табуны не стоят и мига этого детского счастья, этого беззаботного смеха, летящего к облакам.

Шаарба байбиче, глядя на играющих детей, часто вспоминала свою молодость, и её мудрые глаза наполнялись той особой нежностью, что приходит только с годами, когда начинаешь понимать истинную ценность простых радостей жизни. Она видела в этих детских играх продолжение вечного круговорота жизни, где каждое новое поколение, подобно весенним цветам, расцветает на благодатной почве традиций и обычаев предков.

Но счастье, как весенний снег на горных склонах, оказалось недолгим. Когда Жылкыайдару исполнилось восемь лет, в аил пришла беда – та самая, что не спрашивает разрешения войти в юрту, не глядит на богатство и знатность хозяев. Айжаркын слегла с жестокой болезнью, что огнём выжигала её изнутри. Грипп, которого так боялись в горах, подкрался незаметно, как волк к отбившейся от стада овце.

Бирназар бий созвал всех известных знахарей из окрестных аилов. Они поили больную отварами целебных трав, собранных на самых высоких склонах, окуривали юрту можжевельником, шептали древние заговоры. Старики молились днём и ночью, прося у Тенгри милости, у духов предков – заступничества. Шаарба байбиче не отходила от постели больной, меняя влажные тряпицы на горящем лбу, вглядываясь в осунувшееся лицо той, что стала ей не соперницей, а сестрой.

Но всё было напрасно. Айжаркын таяла, как свеча на ветру, с каждым днём становясь всё прозрачнее, словно душа её уже начала свой путь к звёздам. В последние дни она часто звала Жылкыайдара, гладила его по голове слабеющей рукой и что-то шептала – то ли наставления, то ли прощальные слова, которые мальчик запомнил навсегда.

Когда она ушла в мир предков, горы, казалось, склонили свои снежные вершины в скорби. Бирназар бий, потерявший ту, что принесла в его жизнь новый свет, новый смысл, словно окаменел от горя. Его могучая фигура осунулась, в чёрной бороде за одну ночь прибавилось седины, а в глазах появилась та пустота, что бывает только у человека, потерявшего часть своей души.

Но судьба, словно безжалостный охотник, не удовольствовалась одной жертвой. Не прошло и года, как корь, эта безжалостная болезнь, унесла и маленькую Топчу. Девочка сгорела за несколько дней, как степной цветок под палящим солнцем. Её последние слова были о брате, о их играх на зелёных лугах, где она была косулей, а он – барсом.

Бирназар бий не плакал – не пристало великому бию показывать свои слёзы даже в такой момент. Но те, кто видел его в эти дни, говорили, что лучше бы он кричал и рвал на себе одежды, как это делают простые люди. В его молчании, в окаменевшем лице, в потухших глазах была такая боль, что даже старые горы, видавшие много горя на своём веку, казалось, содрогнулись.

По ночам, когда все засыпали, он выходил из юрты и долго смотрел на звёзды. Где-то там, в вышине, среди этих вечных огней, теперь жили души его любимых – жены, подарившей ему новую жизнь, и дочери, чей смех был подобен песне горного ручья. И только ветер, летящий с вершин, был свидетелем того, как по суровому лицу старого бия катились слёзы – горькие, как полынь, солёные, как воды древнего моря.

А днём он старался держаться ради сына, ради памяти тех, кого потерял. Ведь Жылкыайдар, этот мальчик с глазами мудреца, теперь остался единственным живым напоминанием о тех счастливых днях, когда их юрта звенела от детского смеха, а любовь Айжаркын освещала их жизнь, подобно яркой звезде в ночном небе.

Жылкыайдар, хоть и был ещё мальчиком, переживал утрату с той глубиной, что свойственна древней душе, заключённой в юном теле. Горе его было тихим, как снегопад в горах, но глубоким, как само священное море Иссык-Куль. Он не кричал, не рвал на себе одежды, не проклинал судьбу, как это делают взрослые. Его боль была иной – молчаливой и глубокой, как темные воды горного озера.

Снова и снова в утренние часы, когда первые лучи солнца окрашивали снежные вершины в утреннюю медь, Жылкыайдар уходил к берегу Иссык-Куля. Его манило к своему особому месту – там, где прибрежные камни, отполированные волнами до блеска, образовывали небольшой выступ над водой. Здесь он мог сидеть часами, обхватив колени руками, глядя на бесконечную синеву воды и неба, сливающихся на горизонте.

Волны, набегающие на берег, словно рассказывали ему истории – истории о матери, чьи нежные руки были подобны прохладному ветру в жаркий день, чей голос звучал мелодичнее горного ручья, чья любовь была безграничной, как воды этого древнего моря. Он вспоминал, как она расчёсывала его волосы по утрам, как пела древние колыбельные по вечерам, как учила различать следы зверей на горных тропах и читать знаки природы.

А когда ветер приносил с гор запах альпийских цветов, в памяти Жылкыайдара оживал звонкий смех Топчу – его маленькой сестры, что была похожа на горную косулю. Он словно наяву видел, как она бежит по зелёному склону, как её косички развеваются на ветру, как она оборачивается и зовёт его продолжить их вечную игру в барса и косулю. Теперь эта игра навсегда осталась в том времени, куда нет возврата, как нет возврата водам реки, утекающим в море.

Иногда он разговаривал с Иссык-Кулем, поверяя древнему морю свои самые сокровенные мысли. Волны, набегающие на берег, казалось, отвечали ему – то ласково, как мать, то звонко, как смех сестры. В такие моменты ему чудилось, что души его родных не ушли далеко – они здесь, рядом, в шелесте волн, в дыхании ветра, в криках чаек над водой.

Старики, видя мальчика на берегу, качали головами и говорили, что в нём живёт душа древнего сказителя – только такой человек может часами сидеть у воды, слушая голоса природы и разговаривая с духами предков. А может быть, добавляли они шёпотом, в нём проснулась кровь его матери – той удивительной женщины, что принесла в их род новую силу и мудрость.

Бирназар бий, наблюдая издали за сыном, узнавал в его одинокой фигурке на берегу своё собственное горе. Но в то же время он видел в этом мальчике, так по-взрослому переживающем утрату, продолжение себя, своего рода, всего народа. Ведь только тот, кто умеет так глубоко чувствовать, сможет стать настоящим человеком, достойным памяти предков.

А Иссык-Куль, видевший на своём веку множество человеческих судеб, принимал боль мальчика, баюкал её своими волнами, постепенно превращая острую тоску в светлую память, которую Жылкыайдар пронесёт через всю свою жизнь, как самое дорогое сокровище.

Когда Жылкыайдару минуло двенадцать лет – тот возраст, когда мальчик начинает искать свой путь в жизни, когда в его сердце просыпается зов предков, он пришёл к Бирназар бию. Было раннее утро, когда первые солнечные лучи только начинали золотить верхушки юрт, а в воздухе ещё витала прохлада, принесённая ночным ветром с гор.

Бирназар бий сидел у входа в свою юрту, наблюдая, как табунщики выгоняют коней на утренний водопой. Он заметил приближающегося сына и что-то дрогнуло в его сердце – была в походке Жылкыайдара та особая решимость, что появляется у человека, готового произнести слова, способные изменить его судьбу.

"Отец," – голос мальчика звучал твёрдо, хотя в глубине его всё ещё угадывались детские нотки. "Я хочу научиться искусству коневодства. Позволь мне пойти к пастухам и мастерам выращивания скакунов. Я чувствую, что это мой путь, что сама кровь зовёт меня к этому древнему искусству."

Бирназар бий внимательно всмотрелся в лицо сына. В глазах Жылкыайдара горел тот особый огонь, что не спутаешь ни с чем – огонь призвания, истинного предназначения. Такой взгляд старый бий видел у великих мастеров своего дела – у прославленных воинов перед битвой, у мудрых сказителей перед началом сказания, у искусных коневодов, чьи руки понимают язык лошадиных душ.

Помолчав некоторое время – ровно столько, сколько нужно, чтобы дым от очага поднялся к небу и растворился в утреннем воздухе, – Бирназар бий кивнул. Он понимал: это не просто детская прихоть, не минутное увлечение. В словах сына звучала та же сила, что когда-то влекла и его самого к лошадям, что течёт в крови всех истинных кыргызов.

На следующий день Бирназар бий сам отправился к табунам. Долго ходил между лошадьми, внимательно вглядываясь в каждого жеребёнка, словно читая в их глазах будущую судьбу. Наконец его взгляд остановился на молодом вороном жеребчике. Конь был ещё неуклюж, как все подростки, но в его стати уже угадывалась будущая мощь, а в глазах горел тот же огонь, что и во взгляде Жылкыайдара.

"Вот," – сказал Бирназар бий, положив руку на шею жеребёнка. "Этот конь станет твоим первым учителем. Вы похожи – такие же молодые, такие же горячие, такие же ищущие своего пути."

И отправил сына к старому Сабыру – лучшему объездчику по эту сторону Иссык-Куля. Говорили, что Сабыр понимает язык лошадей лучше, чем речь людей, что он может по одному взгляду определить характер коня, что в его руках даже самый норовистый скакун становится послушным, как ягнёнок.

Провожая сына, Бирназар бий чувствовал, как что-то сжимается в груди – то ли гордость за мальчика, выбравшего достойный путь, то ли тревога отцовского сердца, то ли понимание того, что его сын делает первый шаг к своей судьбе, к тому предназначению, что начертано ему звёздами на небесном своде.

В семье Бирназар бия не все встречали успехи Жылкыайдара с одинаковым энтузиазмом. Особенно явно выделялся своим недовольством Баялы, шестой сын великого бия. Высокий и статный, с горделивой осанкой и надменным взглядом, Баялы всем своим видом излучал превосходство и заносчивость.

Зависть к младшему брату, словно ядовитый плющ, обвивала сердце Баялы, отравляя его мысли и поступки. Он не мог смириться с тем, что сын наложницы, принятый в семью из милости, вдруг стал любимцем отца и предметом всеобщего восхищения.

Каждый раз, когда Жылкыайдар добивался нового успеха в искусстве коневодства или получал похвалу от старейшин, Баялы чувствовал, как внутри него закипает злость. Он не упускал ни единой возможности унизить младшего брата, бросить в его адрес язвительное замечание или поставить под сомнение его достижения.

То он мог с издевкой спросить при всех: "Что, сын табунщика, думаешь, если научился держаться в седле, то стал настоящим джигитом?". То, проходя мимо Жылкыайдара, работающего с молодыми жеребятами, бросал презрительно: "Смотрите, как ловко управляется с лошадьми! Видно, от отца-конюха унаследовал это умение".

Его слова, острые как кинжал, были направлены на то, чтобы постоянно напоминать Жылкыайдару о его происхождении, заставить его чувствовать себя чужим в семье Бирназар бия. Баялы надеялся, что его постоянные нападки заставят младшего брата сломаться, отступить, признать свое низшее положение.

Но чем больше Баялы пытался задеть и унизить Жылкыайдара, тем сильнее становилась решимость молодого джигита доказать свою ценность и право быть частью семьи. Каждое язвительное замечание, каждый презрительный взгляд Баялы лишь подстегивали Жылкыайдара работать усерднее, совершенствоваться в искусстве коневодства и завоевывать уважение окружающих своими делами и поступками.

"Эй, сын наложницы! – кричал Баялы. – Думаешь, если научишься ездить верхом, то станешь настоящим сыном нашего отца?"

Однажды, когда Жылкыайдар возвращался с пастбища, уставший, но довольный проделанной работой, он столкнулся с Баялы и его друзьями. Закатное солнце окрашивало небо в багряные тона, отбрасывая длинные тени на землю. Воздух был наполнен ароматом степных трав и прохладой наступающего вечера.

Баялы, увидев младшего брата, презрительно усмехнулся. Его глаза блеснули недобрым огоньком, а на лице появилось выражение превосходства. Он медленно подошел к Жылкыайдару, возвышаясь над ним как скала над ручьем.

"Давай посмотрим, чему ты научился у своих лошадей," – с насмешкой сказал Баялы, его голос был полон яда и вызова. Внезапно он толкнул Жылкыайдара в грудь, достаточно сильно, чтобы тот пошатнулся, но устоял на ногах.

Друзья Баялы засмеялись, ожидая, что сейчас начнется драка. Они уже видели, как младший брат, униженный и побежденный, будет молить о пощаде.

Но реакция Жылкыайдара удивила всех. Вместо того чтобы ответить силой или отступить в страхе, он выпрямился и спокойно посмотрел Баялы прямо в глаза. В его взгляде не было ни страха, ни гнева – только спокойная уверенность и что-то еще, что-то глубокое и мудрое, что не соответствовало его юному возрасту.

"Баялы-ага," – начал Жылкыайдар, его голос был тих, но твёрд, словно покрытая травой степь, скрывающая под собой твёрдую почву. "Ты сильнее меня, это правда. Но сила не делает человека лучше. Истинное величие – в доброте и мудрости."

Эти слова, произнесенные с такой убежденностью и спокойствием, словно громом поразили Баялы. Он ожидал страха, гнева, возможно, даже слез, но не этого. Не этой спокойной мудрости, которая, казалось, исходила от каждого слова Жылкыайдара.

Баялы замолчал, его рука, готовая нанести еще один удар, бессильно опустилась. Он впервые посмотрел на своего младшего брата другими глазами. В глазах Жылкыайдара он увидел не испуганного мальчишку, а молодого мужчину, обладающего внутренней силой и мудростью, которые казались невероятными для его лет. Момент растянулся, словно вечность. Степной ветер шелестел в траве, где-то вдалеке ржала лошадь, но здесь, между братьями, царила тишина.

Такое противостояние между братьями было чуждо законам и обычаям их народа. С древних времён кыргызы почитали родственные узы священными, а вражда между братьями считалась одним из самых страшных грехов. Но гордыня и зависть порой находят лазейку даже в самые крепкие семьи, как ядовитая трава пробивается сквозь твёрдый камень.

Бирназар бию всевышний даровал двенадцать сыновей – шестерых "в тоне" и шестерых "без тона". Но для сердца Бирназара и его мудрой жены Шаарбы все дети были равны, как равны звезды на ночном небе – каждая светит своим светом, но все они одинаково дороги небесам.

Люди судачили о том, что дети "в тоне" – те, кто родился в околоплодном мешке, должны быть ближе к сердцу родителей, чем те, кто родился "без тона". Но Бирназар бий гневался, слыша такие речи. Его справедливость была подобна солнцу, что одинаково светит и богатым, и бедным, и знатным, и простым.

Но был среди его сыновей Баялы, шестой сын "в тоне", чье сердце отравила гордыня, как ядовитая трава отравляет чистый родник. В свои двадцать три года он позволил себе то, что не прощается даже чужим людям – не то что родному сыну. Когда старый бий лежал больной на своем ложе, Баялы пришел к нему с дерзкими словами:

"Отец, тебе осталось только умереть, твой путь к закату уже близок. У тебя шесть сыновей от твоей крови и шесть приемных рабов. При жизни раздели их между нами, выдели каждому по одному. Мне достаточно будет твоего Жылкыайдара в рабы."

Эти слова были подобны ножу, вонзенному в сердце старого бия. Он приподнялся на своем ложе, и его глаза, обычно добрые и мудрые, вспыхнули гневом:

"Если ты говоришь это по собственному разумению, а не по чьему-то наущению, да наполнится кровью твой черный рот. Когда это я считал приемных детей лучше или хуже вас?"

И прогнал его прочь из дома, как прогоняют чужака, осквернившего священный очаг.

Но Баялы, словно одержимый злым духом, ворвался к матери с теми же речами. И тогда Шаарба, чье сердце до этого дня не знало различий между детьми, прокляла родного сына:

"Враг мой не открывал мне такой раны, как ты открыл, несчастный! Ведь я всем вам поровну отдавала свое белое молоко, все свои силы! Если Бог создал меня истинной, то не увидеть тебе лета, если увидишь весну. Если увидишь лето, не дожить тебе до осени."

В тот день гнев затмил разум Баялы, как черная туча закрывает солнце в горах. Он прискакал к табунам, где ветер играл гривами коней, где степная трава колыхалась под копытами тысяч лошадей, и потребовал от Жылкыайдара немыслимое – поймать "Косолапого гнедого", священного жеребца, чья кровь текла в жилах половины табуна Бирназар бия.

"Косолапый гнедой" был не просто конём – он был живой легендой, хранителем древней силы табуна. Его почитали как духа-покровителя, и даже самые старые табунщики говорили о нём с благоговением. Жылкыайдар, понимавший язык лошадей лучше многих, знал цену этому коню и осмелился возразить старшему брату, предлагая выбрать любого другого скакуна.

Но злоба, словно змея, уже свила гнездо в сердце Баялы. Его глаза налились кровью, как у раненого волка, а голос зазвенел, подобно треснувшему металлу: "Проклятый раб, ты будешь делать то, что я скажу! Продавать ли скот, резать или оставить – решаю я! Если наш бог на небесах, то твой бог – это я!"

Плеть в его руках взвилась подобно чёрной молнии, рассекая воздух и опускаясь на плечи Жылкыайдара. Но тот стоял прямо, как молодая арча на горном склоне, – не сгибаясь под ударами, не показывая боли. В его глазах горел тот особый огонь, что достаётся в наследство от великих предков – огонь несгибаемой воли и достоинства.

Не проронив ни слова, Жылкыайдар развернул коня и уехал прочь. А Баялы, чья душа почернела от злобы как прошлогодний снег, заставил другого табунщика поймать священного жеребца. Старик плакал, умоляя не трогать "Косолапого гнедого", но Баялы был глух к мольбам, как высохший солончак глух к каплям дождя.

На склоне горы, где тени от облаков бежали по траве подобно невидимым всадникам, свершилось то, что противно самой природе – "Косолапый гнедой" был зарезан. Его кровь впиталась в землю, и старики говорили потом, что в этот момент само небо потемнело от горя. Баялы, словно насмехаясь над древними обычаями, раздал немного мяса беднякам, а остальное велел бросить собакам – так надругавшись не только над священным конём, но и над памятью предков.

Жылкыайдар, узнав об этом, чувствовал такую вину перед прикованным к постели отцом, словно сам занёс нож над "Косолапым гнедым". Долгие дни он не мог смотреть в глаза Бирназар бию, хотя старый бий и не винил его – ведь в его табунах паслись тысячи коней. Но "Косолапый гнедой" был особенным – живым воплощением той древней связи между человеком и конём, что существует с начала времён.

А Баялы недолго торжествовал свою чёрную победу. Вскоре Баялы, не болея и не страдая, ушел в мир иной, откашляв кровью – как и предрекал отец. Похоронили его одиноко, поставив каменное надгробие – немой памятник тому, как страшно родительское проклятие для тех, кто осмеливается нарушить священный закон равенства всех детей перед отцовской и материнской любовью.

А народ навсегда запомнил урок Бирназар бия и его жены Шаарбы – нет для истинных родителей разницы между детьми "в тоне" и "без тона", как нет разницы между лучами одного солнца. Все они равны перед лицом родительской любви, и горе тому, кто посмеет это оспорить.

Люди ещё долго судачили о том, что это кровь "Косолапого гнедого" настигла Баялы, что нельзя безнаказанно поднимать руку на то, что свято для народа. А табунщики с тех пор, проезжая мимо того места на склоне горы, где пролилась кровь священного коня, всегда придерживали поводья и творили молитву, прося прощения у духов предков за грех, совершённый человеком.

Годы летели в горах быстрее горных орлов, паривших над снежными вершинами Ала-Тоо. Время неслось вперёд, как табун диких лошадей по бескрайним степям, не разбирая дороги, не зная усталости. Весны сменялись знойным летом – и тогда горные склоны покрывались сочными травами, воздух наполнялся ароматом цветущего разнотравья, а в долинах раздавался звон кос и песни косарей. Осень приходила в горы, окрашивая склоны в нежный багрянец, принося с собой прохладные ветры и крики улетающих птиц. А потом наступала очередь суровой зимы, когда снега укутывали землю белым саваном, а волчий вой по ночам напоминал о том, как неласкова может быть природа к своим детям.

И снова всё начиналось сначала, как извечный круговорот жизни в этих древних горах. Подобно тому, как молодой тополь у горной реки с каждым годом тянется всё выше к небу, набирая силу и крепость, так и Жылкыайдар менялся с каждым новым циклом времён года.

Юноша вытянулся, подобно молодому тополю, что растёт у быстрой горной реки, каждый день впитывая силу земли и неба. Его стан окреп и выпрямился, словно ствол могучего карагача, что не гнётся даже под самым свирепым ветром. Плечи раздались вширь, как горный кряж, грудь стала подобна скале, а руки обрели ту особую силу, что не измеряется тяжестью поднятых камней – силу, способную укротить самого дикого скакуна одним прикосновением.

Старики, глядя на него, качали головами и говорили, что в нём живёт дух древних кочевников – тех, кто умел читать книгу природы, кто понимал язык ветра и знал тайны, скрытые в шёпоте трав. А молодые джигиты уважительно склоняли головы при его появлении, чувствуя в нём ту внутреннюю силу, что не купишь за золото и не возьмёшь силой – силу человека, нашедшего свой истинный путь в жизни.

Лицо Жылкыайдара, обветренное горными ветрами и закалённое солнцем высокогорных пастбищ, приобрело те чёткие, благородные черты, что достаются в наследство от великих предков. Разрез глаз, унаследованный от матери Айжаркын, хранил в себе её мягкость и глубину – словно тёмные воды горного озера в безветренный день. Но теперь в этих глазах появился особый огонь – тот внутренний свет, что горит в душах людей, нашедших своё истинное призвание.