Полная версия

Психология осознанности

В.Ф. Дубков

ПСИХОЛОГИЯ ОСОЗНАННОСТИ

Монография

2025

УДК 159.9(035.3)

ББК 88

Д79

Рецензенты:

Кибальченко Ирина Александровна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности Института компьютерных технологий и информационной безопасности ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;

Ткаченко Ирина Валериевна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

Дубков, Владимир Фёдорович.

eLIBRARY ID (РИНЦ): 79905432

DOI: 10.38006/00255-055-5.2024.1.484

Author ID (РИНЦ): 1249852

Монография «Психология осознанности» отличается глубоким теоретическим осмыслением междисциплинарной проблемы осознанности. Генезис осознанности информативно проиллюстрирован экспериментальными и др. примерами практической и прикладной направленности. Изюминка книги – новый теоретический дискурс в анализе феномена осознанности, освещающий его в эволюционном развитии самосознания и в мало известных, но выдающихся когнитивных и регулятивных возможностях практики осознанности для человека. Осознанность показана в данном исследовании как – самостоятельный, трехкомпонентный метапроцесс психики и драйвер самосознания. Осознанность включает в себя поэтапную интенсификацию инсайта – сосредоточения – памяти в многоуровневой синергетизации этих процессов. Осознанность эволюционна, а самосознание – высшая форма адаптации субъекта к реальности. Новые уровни развития самосознания эмерджентно превосходят предшествующие, регулируя психику и тело с бо́ льшими и качественно новыми возможностями. В итоге самосознание выходит за пределы той субъектно – объектной системы, в которой было порождено средой, открывая новые горизонты реальности. Книга рекомендуется к вдумчивому прочтению в теоретических и прикладных целях практикующим психологам, антропологам, философам, социологам, педагогам, иным специалистам помогающих и смежных профессий, а также широкому кругу заинтересованных в саморазвитии читателей.

УДК 159.9(035.3)

ББК 88

ISBN 978-5-00255-055-5

© Дубков В. Ф., 2025

Оглавление

Введение. Осознанность в духовных практиках человечества

Часть 1. Обзор культурно-исторической и научной эволюции практик осознанности в психологии

Глава 1. От античного мира до эпохи просвещения

Глава 2. В период становления научной психологии

Глава 3. В мире современного бизнеса

Глава 4. Развитие Mindfulness терапии

Глава 5. Анализ психотехник и вопросы об осознанности

Часть 2. Синергетическая эволюция организма и нервной системы, психики и самосознания

Глава 6. Самоорганизующаяся материя

Глава 7. Эволюция нервной системы и психика

Глава 8. Самосознание и осознанность австралопитека

Глава 9. Самосознание и осознанность кроманьонца

Часть 3. Онтогенез самосознания

Глава 10. Общие аспекты самосознания

Глава 11. Осознанность и уровни субъектности

Глава 12. Формирование структуры самосознания субъекта

Глава 13. Самосознание в Я-концепции личности

Глава 14. Надличностное самосознание-не-Я, единицы самосознания и Я-структуры

Глава 15. Надсознательный процесс психики

Часть 4. Надметасистемная метаосознанность

Глава 16. Постэволюционное развитие самосознания

Глава 17. Метасистемная организация процессов психики

Глава 18. Методы исследований осознанности и проблема психологической этики в стиле McMindfulness

Глава 19. Метакогнитивные модели осознанности

Глава 20. Буддийская осознанность прозрения в интенсификации инсайта необусловленности

Глава 21. Буддийская интенсификация сосредоточения в сравнении с потоковыми состояниями и осознанным сновидением

Глава 22. Метакомпоненты и метаформы самосознания-не-Я

Глава 23. Выводы. Определение осознанности

Глава 24. Заключение и благодарности

Приложение 1. Функциональная метакогнитивная схема Т. Янковского – П. Холаса

Приложение 2. Функциональная схема НММО

Список использованной литературы

Введение

Осознанность в духовных практиках человечества

Течёт жизни река,

Из осознанности берега…

Осознанность — на русском, Mindfulness — на английском, स्मृति (Смрити) — на санскрите, सति (Сати) — на пали, 认识 (Реньши) — на китайском…

Феномен, единый в сути и многоликий в своих проявлениях.

Его история настолько же древняя, как и эволюционное происхождение нервной системы, мозга, разума и самосознания. Воспетый инсайтами наших общих предков, осознанно добывших и сохранивших огонь сотни тысяч лет назад, симметрично заостривших камень и узревших разумом колесо, он скромно шествует с тех самых пор вместе с человеком 1.

Ближе к нашему времени древнеиндийское религиозное мышление создаёт философию Бога (Упанишады, VIII век до нашей эры), и позднее, в Трипадвибхути-упанишаде, от первого лица ставит осознанность в начало всего сущего: «Я — не рождённый, пребывающий в осознанности; что может быть выше этого?» 2.

В буддизме, возникшем в середине I тысячелетия до нашей эры, осознанность становится неотъемлемой частью Дхаммы — учения о Благородном восьмеричном пути, где в синергии с его другими семью компонентами приводит практикующего к достижению Ниббаны (нирваны)3 — освобождению от страданий на всех уровнях бытия через дисциплину нравственности, практику саморегуляции, фундаментальное прозрение в природу реальности бытия и психосоматическую трансформацию. «Правильная осознанность» достигает своей методологической эксклюзивности в практиках Випассаны тхеравадинского буддизма, Дзогчен ваджраянского буддизма, Чань и Дзен как метода инсайтно-иррационального просветления махаяны 4.

В «Йога-сутрах» Патанджали (II век до нашей эры) прямое интуитивное осознавание истинного и ложного в качестве одного из важнейших компонентов йоги упоминается как «вивека» (санскр. विवेक), различающее внимание и мудрость проницательности в отличении реального от нереального, «Я» от «не Я», преходящего от незыблемого и т. п. 5

Примерно с той же эпохи осознанность в качестве эмпирического опыта и инструмента самопознания посредством созерцательных практик передаётся и в других в йогических школах, достигнув исключительной значимости в Лайя-йоге у натхов 6.

Распространяясь с востока на запад, осознанность как значимый элемент авраамических религий присутствует в ведущих мистических созерцательных практиках, опирающихся на внимательность к содержаниям психических процессов и их контроль. В талмудическом иудаизме это кавана (ивр. הֲכָנָה), осознанный настрой на молитву 7. В восточно-христианском исихазме — практика умной сердечной молитвы, «трезвение» или контроль над всеми исходящими изнутри помыслами для очищения ума и сердца 8. В суфизме – муракаба (араб. مراقبة), полнота молитвенного осознания в предстоянии пред Аллахом 9.

А на дальнем востоке в даосизме, имеющем аутентичные и очень древние шаманистские корни (V–III века до нашей эры), посредством практики осознанности – внутреннего созерцания нэй-гуань (кит. 内) – даосы добывают цзын-сы (кит. 精思), энергетическую эссенцию мышления 10.

И возникает закономерный вопрос: как же так случилось? В столь разных культурах, разделённых временем и расстоянием, с такими непохожими религиозными воззрениями, экзистенциальными смыслами и целями в психотехнической основе один и тот же ключевой подход – осознанность. Почему?

И не является ли духовный опыт осознанности, выделяемый религиозными практиками в качестве опоры, в какой-то мере протонаучным? Аналогично тому как сегодня рассматриваются в качестве протонаук астрология – предтеча астрономии, алхимия – химии, а солнечные часы кроманьонцев – как первый математический «калькулятор» для определения времени суток и расчёта смены сезонов.

Часть 1. Краткий обзор культурно-исторической, социальной, научной эволюции практик осознанности

Глава 1

Краткий обзор зарождения созерцательных практик в античном мире. Становление психологии сознания в средних веках и эпохе просвещения

Около двух с половиной тысяч лет назад Пифагор – первый мыслитель, назвавший себя философом (любителем мудрости), а вселенную космосом (прекрасным порядком), первый известный вегетарианец и первый в мире основавший научную лабораторию человек, – рассматривая мир как целостную систему, которой управляют законы гармонии и чисел, видел вершиной развития философии созерцательный ум как инструмент познавательной деятельности, реализующийся в непосредственном отношении сознания к предмету, в неопосредованном мышлением акте познания – прямом осознании сути предмета (инсайтное осознание) 11.

У Сократа, гения диалектической иронии и парадокса и отца этики познания, различные источники упоминают примечательную особенность неожиданно застывать на одном месте. «…А во время созерцания неба ему в рот нагадила ящерка…», – издевательски смеётся над ним в «Облаках» Аристофан 12. Однако наш великий мученик свободомыслия и верности своей природе осознанно продолжает созерцательный подвиг вместе со своим даймоном.

Как утверждал следующий известный представитель античной мысли, ученик Сократа Платон: «…высшее и лучшее из доступного человеку – умозрение, …созерцание, через которое только и можно обрести смысл и оправдание как отдельной человеческой, так и общественной, полисной жизни. Созерцание – лучшее из доступного человеку, только в нём он утрачивает черты случайного существа и открывает непреходящее, божественное…» В «Государстве» Платон отчётливо обращает наше внимание на то, что созерцать разумом «истинно сущие идеи» доступно лишь тому, «чей ум был долгими упражнениями подготовлен к такому созерцанию»13, то есть подготовлен практикой осознанности.

В начале нашей эры слова «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» и «Вникай в себя и учение; занимайся сим постоянно…»14 у ортодоксальных раннехристианских подвижников 15, равно как и слова «…Царство – оно внутри вас, и оно глаз ваш!» у гностиков 16, вызывали одну направленность поведения – уединение, пост, глубоко осознанное и длительное молитвенное созерцание, приводящее через «тёмную ночь души» 17 и «потайную лестницу созерцания» 18 к полной духовной осознанности в Божественной Премудрости.

Что касается западного христианства, то католический Катехизис ясно определил три формы молитвы: устная, умственный диалог и медитация 19. Примечательна ирония смешения культур: сам термин «медитация» имеет западное происхождение. Он образован от латинского meditatio – «направленное размышление». А вот то, что сегодня в современном мире принято называть медитацией, подразумевает восточную «джхану» (от санскр. ध्यान dhyāna – дхьяна, палийского jhāna – джхана) – созерцание, поглощающее всё внимание и преодолевающее разделенность субъекта с объектом, в котором сущность объекта раскрывается в её прямом переживании, а у субъекта возникает её спонтанное, интуитивное постижение с выходом из поглощенности.20 Это строгий, методологический термин – схоже понимаемый в индуизме, джайнизме, буддизме.21

В средние века, европейский мистицизм, магия и оккультизм – впитав в себя восточные методы осознанной интенсификации внимания из некоторых подходов индийской тантры, породили свою, довольно аутентичную практику осознанности – медитацию на Таро посредством визуализации, ритуала и созерцательного погружения в особые психические состояния.

Практики осознанности также являлись частью верований коренных жителей Америки. В центрально-американском нагуализме 22, о котором стало широко известно благодаря книгам Карлоса Кастанеды, культура и практика осознанности проявлены через методы осознанных сновидений23, остановки внутреннего диалога и смещения «точки сборки» в изменённые состояния сознания 24. Несмотря на то что нагуализм (в том виде, в котором он дошёл до нас) вызывает много существенных возражений и вопросов у антропологов, несмотря на научно обоснованную психологическую критику, бесспорно, что в нём присутствуют довольно самобытные подходы к практике осознанности, опирающиеся на культуру индейцев центральной Америки25.

Здесь к месту будет упомянуть ещё одно направление саморазвития, тесно связанное с осознанностью. Известный духовный учитель и мистик ⅩⅠⅩ века Г. И. Гурджиев, будучи уверенным, что все люди «спят» в иллюзиях, созданных самообманом, положил в основу своего учения о внутренней пробужденности практику осознанности через сверхусилия. В её основе лежит такое системное развитие воли и самосознания человека, которое приводит к преодолению обусловленности своего бытия механистичностью мышления и поведения. На обложку одной из книг Г.И. Гурджиев намеренно выносит своё крылатое выражение: «Жизнь реальна только когда «Я есть» – иллюстрирующее практику непрерывного осознанного пребывания в настоящем моменте и объективационном самонаблюдении26.

ⅩⅤⅡ век подарил нам науку эпохи Просвещения, и в том числе метод интроспекции – осознанного самонаблюдения психических процессов, представленных в сознании 27. Впервые обоснованный Р. Декартом, выдающимся учёным и ключевой фигурой научной революции, он понимался как «путь отражения сознания в себе самом с целью познания»28.

Вслед за Декартом английский философ-эмпирик Д. Локк в 1690 году формулирует понятие рефлексии 29 как «наблюдения, которому ум подвергает свою деятельность»30. Он выделяет два типа психической деятельности: восприятия, желания, мысли и «осознанное созерцание» – рефлексия восприятий, желаний, мыслей. По его мнению, рефлексия – это высокоорганизованная деятельность, которая требует воли взрослого человека, и без неё восприятие собственной душевной жизни похоже на «проносящиеся призраки», не оставляющие в сознании «ясных и прочных идей». Также Локк вводит понятие ассоциация – связь между содержаниями психики, при которой актуализация одного из содержаний влечёт за собой появление другого.

В дальнейшем Г. Лейбниц, создатель дифференциально-интегрального математического анализа, подвергает критике взгляды Декарта на тождество между сознанием и психикой. В «Монадологии» (1714) он вводит понятие бессознательной психики, где идёт неосознаваемая работа психических сил.

Экспоненциальное развитие западной науки и философии ⅩⅤⅠⅠⅠ–ⅩⅠⅩ веков, распространение идей, пропагандирующих научное познание реальности, повышение производительности труда и улучшение качества жизни приводят к взрывному росту интереса к предмету психологии, и к интроспекции в частности.

Научные издания того времени пестрят интроспективными отчётами. А в 1863 году в свет выходят «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова, и основные процессы психики получают физиологическое обоснование. В 1879 году В. Вундт, немецкий врач, физиолог и психолог, создаёт первую в мире лабораторию экспериментальной психологии, где применяет интроспективные и аппаратные методы исследований.

И если мы в шутку сравним все предшествующие этапы проявления осознанности у человека – от первых инсайтов в осознанном созерцании у австралопитека 31, от античной философии, от средневековой мистики и эзотерики и до эпохи Просвещения и небывалого расцвета науки XIX века – с деревом, то его корни, впитывающие знание, – это протонаука. А времена Декарта, Сеченова, Вундта – это тот период, когда начинает формироваться научный ствол.

Так накануне ⅩⅩ века рождается психология сознания, заложившая основу для появления в будущем когнитивной психологии и научно обоснованной практики осознанности.

Глава 2

Обзор развития современной психологии сознания – через кризис и когнитивную революцию, к научному признанию и практической психологии осознанности

В этой главе, выделены лишь те направления психологии, на результаты исследований которых, так или иначе, мы будем опираться для аргументации суждений в дальнейшем исследовании практик осознанности, в следующих частях книги.

На рубеже XIX—XX веков32 ученик Вундта и основатель первой психологической лаборатории в США Э. Б. Титченер вводит в психологии понятие структурализма. Следуя интроспективному методу, он раскладывает психику на 30 000 элементов, из которых она состоит, подобно тому как молекулы химических веществ состоят из атомов. По его мнению, классификация структурных элементов психики и знание механизмов их взаимодействия, являются ключом к пониманию того, как работает психика.

В это же время появляются и другие научные подходы к изучению психической жизни человека. Американец У. Джемс, без преувеличения гений психологии и основатель школы функциональной психологии, в противовес структурализму определяет сознание как непрерывный и целостный поток функциональных психических актов, уникальных и не повторяющихся. Обозначает роль сознания как адаптацию к среде обитания. Вводит понятие степени произвольности внимания.

Вюрцбургская школа в Германии создаёт основу для современной когнитивной 33 психологии, исследуя формирование и развитие умозаключений как психический процесс.

Характерология, предтеча психологии индивидуальных различий, изучает особенности характеров людей и причины появления индивидуальных черт.

Психоанализ З. Фрейда – метод, опирающийся на теорию о вытеснениях в бессознательное травмирующих психических переживаний, которые являются побудителями иррационального поведения, неврозов, страхов, депрессий.

Гештальтпсихология объясняет психическую деятельность принципом структурного целого, не сводимого к сумме его частей, соответственно и сознание человека рассматривается как система, стремящаяся восстановить естественную целостность. В. Кёлер, один из основополжников гештальтпсихологии, вводит в психологию понятие инсайта 34.

Культурно-историческая психология Л. С. Выготского и деятельностная психология А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна изучают социальное влияние – культурных процессов и исторических артефактов – на психику и развитие личности35.

В то же время представители рефлексологии, этологии 36 и бихевиоризма (поведенческого подхода) И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, Д. Уотсон и другие учёные объясняют рефлексом, то есть автоматической реакцией организма на стимул, поведение человека и животных, точно устанавливая связь между нервной системой и двигательной активностью. 24 февраля 1913 года в своём знаменитом манифесте «Психология с точки зрения бихевиориста»37 Уотсон громит психологию сознания, отрицая интроспективные методы и само сознание как предмет научного исследования и сводя всё психическое к формуле поведение = стимул + реакция.

Некоторое время бихевиоризм позиционирует себя в роли единственного научного подхода в психологии. Однако из-за его ограниченности упускаются из виду те невероятные богатства и возможности психического, которые не сводятся к внешне наблюдаемому поведению. А в психологии сознания начинается кризис.

Интроспекция и рефлексия теперь явно «сырой материал», предназначенный для дальнейшего исследования, и не могут быть самостоятельным способом получения научного знания. Эти методы изучения сознания оказываются недостаточно точными и объективными, и потому не могут быть надёжными; к тому же одни и те же данные в них могут интерпретироваться по-разному в рамках разных направлений. Накапливаются разногласия. Учёные констатируют факт того, что найти единый, прямой и объективный метод исследования психических процессов на данном этапе невозможно.

Следуя сценарию драмы неопределённости, психология идёт в будущее, стохастически развиваясь в виде отдельных школ, каждая из которых отлично от других выстраивает свою концепцию о свойствах, содержаниях, структуре психики и психодинамических процессах.

В течение нескольких десятилетий обособленного развития различные школы психологии накапливают новые и новые факты о психическом и совершенствуют методологию экспериментальных исследований. Появляются новые направления.

Гуманистическая, экзистенциальная психология рассматривает личность как уникальную, целостную, открытую систему с возможностью саморазвития, присущей исключительно человеку; где потребности человека, кроме всех прочих – это любовь и высшие ценности, самоактуализация, творческий поиск и нахождение своего сущностного смысла жизни.

Психосинтез – направление практической психологии и психотерапии, опирающееся на саморазвитие; ставит целью целостную интеграцию структур и процессов психики.

Глубинная психология исследует бессознательные структуры психики методом психоанализа.

Трансакционный подход – коррекция персональной и групповой моделей поведения на основе анализа Я-концепции в поведенческих актах.

Трансперсональная психология 38 исследует феноменологию трансперсональных переживаний и религиозно-духовного опыта в изменённых состояниях сознания, используя современные психологические методы.

Развиваются социальная и возрастная, инженерная и организационная психология, социометрия и психология одарённости, а также различные виды прикладной психологии.

Появляется всё больше свидетельств того, что обосновать поведение человека только в рамках бихевиоризма, на основе внешних воздействий и реакций принципиально невозможно. Что без промежуточного звена – когнитивных процессов в сознании, обрабатывающеих информацию, – схема не работает. К середине 1950-х становится очевидно, что бихевиоризм как определяющая психологию наука о поведении сам по себе не состоятелен 39. Но всё ещё нет научного инструмента, позволяющего доказательно и объективно исследовать внутренние, скрытые процессы психики.

Тем временем развиваются генетика и нейрология, снабжая науку новыми данными и стимулируя появление новых подходов. А. Р. Лурия, советский психолог и невролог, создаёт концепцию системно-динамической локализации высших психических функций в мозге. Ж. Пиаже, швейцарский психолог и философ, изучая этапы развития человеческого интеллекта, создаёт теорию когнитивного развития. Стремительный прогресс в физике, прикладной математике и вычислительной технике приводит к рождению в 1948 году кибернетики 40. А обилие новых данных и их синтез возвращают в психологию сознание, делая его изучение и научным, и доказательным, и вновь перспективным.

11 сентября 1956 года – исторический день. В Массачусетском технологическом институте 41 на симпозиуме по проблемам переработки информации британский психолог Дж. Миллер представил модель рабочей (оперативной) памяти «семь плюс-минус два». Вместе с докладом лингвиста Н. Хомского о речевой обработке информации мозгом и первой в мире моделью искусственного интеллекта 42, доказывающей логические теоремы в ряде случаев лучше их авторов, это произвело фурор в научных кругах, который теперь называют когнитивной революцией.

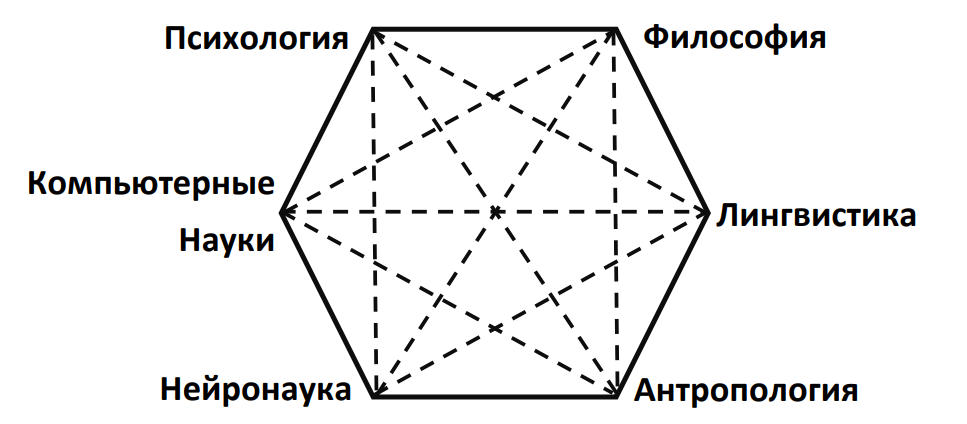

Миллер выделяет треугольник когнитивных наук: психология – лингвистика – информатика, который к 1978 году благодаря растущему интересу к когнитивистике преобразуется в шестиугольник 43:

Рисунок 1.

«Шестиугольник когнитивных наук»

Так точная наука возвращается в изучение внутренних познавательных процессов человека. Но уже по-новому, с моделью, где основной психический процесс динамически локализован в коре мозга, а его течение имеет проверяемые экспериментально (в поведении) и аппаратно алгоритмы, пропускную способность, скорость обработки информации, ёмкость памяти – по аналогии с компьютером.

Появляется ещё одна доказательная научная дисциплина — когнитивная психология, изучающая познавательные процессы: внимание, мышление, память и др. – на аппаратной основе и в эксперименте, с математической обработкой результатов, с точным моделированием процессов.