Полная версия

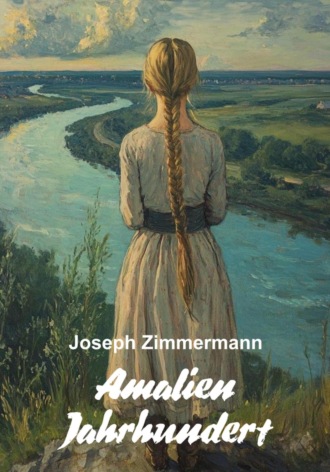

Amalien Jahrhundert

Und als ob das Unglück nicht genug wäre, traf eine neue Katastrophe die Bauern – die Lebensmittelabgaben. Die Bolschewiki stürmten in jedes Haus von Kriwzowka und nahmen unbarmherzig das Letzte der Menschen – Lebensmittel für die hungernden Städte. Die Familie Leis blieb nicht verschont: Sie räumten die Scheune bis zum letzten Korn aus und nahmen das gesamte Vieh mit.

Maria-Magdalena, zitternd vor Verzweiflung, ging den ungebetenen Gästen entgegen. In ihren Händen hielt sie den in Windeln gewickelten jüngsten Sohn, Martin.

– Was seid ihr für Unmenschen! – rief sie auf Russisch und fiel auf die Knie. – Womit soll ich sieben Kinder ernähren?

Die Bolschewiki, streng und schweigsam, blickten sich an. Schließlich hatten sie Mitleid: Sie ließen der Familie einen Sack Mehl und ein kleines Zicklein für Aufzucht zurück – damit die Kinder nicht ohne Milch blieben. Bevor sie gingen, warf einer von ihnen böse über die Schulter:

– Gefällt es euch nicht? Dann fahrt doch in euren Deutschland!

Aber auch diese Krümel waren nur eine vorübergehende Rettung. Das Mehl war schnell aufgebraucht, und das Zicklein entpuppte sich als Bock. Von ihm war keine Milch zu erwarten. Georg traf eine schwere Entscheidung – er musste das Tier schlachten. Das Fleisch war kaum mehr als das einer Katze, aber es blieb keine andere Wahl.

Nun ging Georg immer häufiger auf Jagd und Fischfang, in der Hoffnung, wenigstens etwas Essbares zu finden. Die Großmütter, warm eingepackt, schleppten aus dem Wald alles, was man auf den Tisch bringen konnte: Wurzeln, Beeren, sogar Baumrinde. Sie kochten einen Sud daraus, mit dem sie die Familienmitglieder versorgten. Natürlich konnte das niemanden satt machen, aber es dämpfte für eine Weile das Hungergefühl.

Im Haus wurde es stiller. Sogar die Kinder, die immer laut und ausgelassen waren, saßen jetzt schweigend, als wollten sie keine Kräfte verschwenden.

Doch Unglück kommt nie allein. Durch den Stress, die Angst und die unzureichende Ernährung ging Maria-Magdalena die Milch verloren. Der jüngste Sohn, Martin, schrie erbärmlich vor Hunger, und sein Gesicht wurde vom Anstrengung blau. Großmutter Emma, die ihren alten Gewohnheiten treu blieb, versuchte die Schwiegertochter zu überreden, den Säugling weiter an die Brust zu legen. Aber so sehr das Baby sich auch anstrengte, die Brust blieb leer. Es war offensichtlich, dass er verhungerte.

Früher trockneten die Windeln im Haus nie, sie wurden mehrmals am Tag gewechselt. Jetzt wuschen sie sie nicht mehr so oft, und der Windelwechsel erfolgte nur alle zwei Tage.

Anna-Rosa versuchte es auf ihre Weise: Sie kochte Kräutertees für Maria-Magdalena, die sie nach ihren eigenen Rezepten gesammelt hatte. Aber auch das brachte keinen Erfolg.

Vater Georg war erschöpft von seinen Suchen. Er hatte alle umliegenden Dörfer abgeklappert, in der Hoffnung, wenigstens etwas Kuhmilch für seinen sterbenden Sohn zu finden. Doch die Kühe waren längst von den Bolschewiken weggenommen worden. Schließlich hatte er in einer kalmückischen Familie, die sieben Meilen von Kriwzowka entfernt lebte, Glück. Sie hatten noch Stutenmilch – das einzige, was nach der Lebensmittelabgabe übrig geblieben war, weil das trächtige Pferd kaum noch laufen konnte. Es hatte ein Fohlen bekommen und gerettet die Familie.

Nun ging Amalia meistens für diese Milch. Jedes Mal musste sie den langen Weg zurücklegen – sieben Meilen in eine Richtung. Die Kalmyken nahmen keine Bezahlung in Geld, das nicht vorhanden war, sondern tauschten. Manchmal gaben sie selbst an, was zu bringen war: gesponnene Wolle, Kleidung, Werkzeuge. Für einen Krug Milch gab es einen Hammer, eine Gabel, eine Schaufel oder Mamas Perlen.

Die Milch wurde in einer dunkelbraunen Flasche aufbewahrt, die aus einer Wodkaflasche gemacht war und im Dorf „Solowejkowska Kirche“ genannt wurde. Um Martin zu füttern, stoppte Maria-Magdalena ein Stück Stoff von der sarpinkowischen Gewebe in den Flaschenhals. Durch diese selbstgemachte Nuckelflasche trank das Kind die Milch.

Emma versuchte, den hungrigen Säugling zwischen den Fütterungen irgendwie zu beruhigen. Sie wickelte eine Prise Beeren, getrocknet oder frisch, in ein Tuch oder ein Stück Stopfstoff und machte „Süßknoten“. Martin lutschte darauf, während seine Mutter die nächste Portion Milch zubereitete.

Anna-Rosa hingegen streifte über den sandigen Waldrand und sammelte Süßholzwurzeln, die sie „Süßholzwurzel“ nannte. Die älteren Kinder kauten sie roh, und für Martin kochte Maria-Magdalena süße Wurzeln mit Thymian. Dieses Getränk nannten sie „Steppentee“.

Trotz all dieser Bemühungen hinterließ der Hunger einen unauslöschlichen Eindruck. Die Jahre der Entbehrung blieben in Martins „Knochen“ stecken. Er wuchs klein, zart und kränklich. Die hungernde Kindheit hinterließ ihren traurigen Abdruck.

Doch das war später. Jetzt, während sie auf dem Bett mit dem Sohn auf dem Arm saß, tränkte Maria-Magdalena Martin mit Stutenmilch. Sein abgemagertes, erschöpftes Körper schien fast schwerelos. Nachdem sie den Kleinen getränkt hatte, drückte sie ihn so fest an sich, als fürchte sie, ihn zu verlieren. Tränen rollten über ihre Wangen, und sie vergrub ihr Gesicht in den dünnen Windeln, flüsterte bitter:

– Du bist umsonst auf diese Welt gekommen…

Diese Worte zerrissen Amalias Herz. Sie stand abseits und wagte nicht, sich zu nähern. Konnte man über die Geburt seines Kindes klagen? Schließlich ist das Kind ein Gottesgeschenk, auch in den schwersten Zeiten. Diese Gedanken erschreckten sie, aber sie verstand nicht, dass das Schicksal sie eines Tages mit einem ähnlichen Verzweifeln konfrontieren würde.

In den hungernden Jahren schien Kriwzowka ihre Seele verloren zu haben. Die Bevölkerung halbierte sich – die Menschen fielen leblos mitten auf der Straße um. Diejenigen, die noch auf den Beinen standen, mussten die verstorbenen Angehörigen vor die Tür tragen. Der Kirchenwagen, der bei jeder Kurve quietschte, sammelte jeden Abend die Leichname ein, um sie auf den Friedhof zu bringen.

Der Dorffriedhof wuchs innerhalb eines Jahres um das Doppelte. Die früher gepflegten Gräber mit Denkmälern und Zäunen gehörten der Vergangenheit an. Jetzt war die Erde hastig zugeschüttet, und es blieben nur Hügel und schief zusammengezimmerte Kreuze.

Eines Tages belauschte Amalia, wie ihre Eltern mit den Großmüttern über die „Kannibalen“ im benachbarten Dorf flüsterten. Das Mädchen wusste nicht, was dieses Wort bedeutete. Sie wagte es nicht, ihre Eltern zu fragen. Sie fürchtete, einen Verweis zu bekommen. Wenn sie nicht laut darüber sprachen, hieß das, dass es für Kinder nicht vorgesehen war, es zu wissen. Später, als Erwachsene, würde sie von Kannibalismus lesen und erschüttert sein. Amalia würde ihren Eltern dankbar sein, dass sie ihr und ihren Geschwistern nichts über Menschenfresser erzählt hatten.

Diese schreckliche Zeit brach sogar die liberale Lutheranerin Emma. Sie widersetzte sich nicht mehr, als Anna-Rosa ein Kreuz über die Eingangstür ihres Hauses hing und in jedem Raum Wände mit Ikonen bedeckt wurden. Sie schwieg, als die Katholikin einen Priester einlud, um ihr Heim zu segnen.

Um dem dichten Rauch des Weihrauchkessels zu entkommen, mit dem der Priester umherging, während er jedes Zimmer ihres Hauses segnete, lief Amalia in den Garten. Von dort aus beobachtete sie ruhig, mit einem nicht kindlichen Grinsen auf den Lippen, das religiöse Ritual. Es war leicht zu erraten, dass sie nicht an das Wunder dieses Ritus glaubte.

In der Schule hatte ihre russische Lehrerin ihnen längst erklärt:

– Es gibt keinen Gott! Das sind alles Großmutters Märchen.

Und obwohl Amalia Emma und Anna-Rosa über alles liebte, hatte sie nicht vor, ihren Predigten zu glauben.

Einige Tage später stürmte die dreizehnjährige Amalia laut die Stufen der Veranda hinauf, öffnete die Tür weit und trat fröhlich vor die Familie Leis. Wie immer dünn, sonnengebräunt, mit abstehenden Ohren und zerzausten Zöpfen. Um ihren Hals schimmerte ein rotes Halstuch, das mit einer Klammer in Form von Hammer und Sichel zusammengehalten wurde.

– Jetzt ist es definitiv das Ende der Welt! – rief Anna-Rosa aus irgendeinem Grund auf Russisch. Sie hatte nicht einmal die Kraft, auf den Beinen zu bleiben.

– Ich wurde in die Pioniere aufgenommen! – salutierte Amalia fröhlich. – Wir werden die strahlende Zukunft aufbauen.

– Es steht in den Büchern, – rief die Großmutter, kniend und die Augen rollend. – Ihr werdet kein Glück mehr auf der Erde haben. Ihr werdet euch oft den eigenen Tod wünschen.

Der Bürgerkrieg war zu Ende, die Weißen Garden waren besiegt, aber im Wolga-Gebiet setzten zahlreiche Banden und Truppen ihre Zerstörungen fort. Unter ihnen waren ehemalige kaiserliche Offiziere, Sozialrevolutionäre, Monarchisten, Anarchisten und wer weiß noch wer – alle standen der neuen Macht der Bolschewiki entgegen, zerrissen von persönlichen Konflikten und internen Kämpfen. Das Dorf Kriwzowka wechselte wieder den Besitzer. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wofür oder gegen wen die neuen Besatzer kämpften. Vielleicht hielten sie ihre kaiserliche Treue, die es ihnen verbot, die Waffen niederzulegen. Oder vielleicht war es schon zu bloßem Raub und Gewalt geworden, ohne irgendetwas mit der Offiziersehre zu tun zu haben.

Georg interessierte sich nicht für Politik – seine Sorgen waren viel banaler. Wie es in einem Sprichwort heißt, „sieben auf der Bank“, und die Kinder mussten ernährt werden. Nicht weit vom Dorf, im Sumpfgebiet, gab es Rebhühner. Mit Netz und Schlingen bewaffnet, machte er sich noch vor dem Morgengrauen auf die Jagd. Bevor er ging, ermahnte er die Familie streng: Falls sie Gefahr spüren sollten, sollten sie sich sofort im Keller verstecken.

Das unterirdische Versteck, das von Großvater Johann gebaut worden war, war in der Tat eine Wohltat. Von der Straße und dem Haus aus war es unscheinbar – nur ein Hügel, der mit Gras und Sträuchern bewachsen war.

Maria-Magdalena wusste auch, dass es gefährlich war, tagsüber im Haus zu bleiben. Vor kurzem hatte eine verirrte Kugel das Fenster des Schlafzimmer durchschlagen und die Holzrahmen der Kinderwiege durchbohrt. Die Schutzengel hatten sie bewahrt – nur zehn Zentimeter tiefer und das Blei hätte den friedlich schlafenden Martin getroffen.

Und wieder begann das Schießen schon am Morgen. Unter dem Pfeifen der Kugeln suchte die Familie Leis hastig Unterschlupf im Keller. Dieses Mal entschieden sie sich, sich im Weinkeller zu verstecken: Durch die Tiefe und die steinerne Decke schien er der sicherste Ort zu sein. Die massive Eichentür mit dem kürzlich von Georg angebrachten inneren Riegel aus dickem Eisen vermittelte zusätzliches Sicherheitsgefühl.

Nachdem sie die Großmütter und Kinder auf den Regalen und Kisten platziert hatte, überprüfte Maria-Magdalena noch einmal sorgfältig, ob der Riegel fest geschlossen war.

Die Schießerei ließ erst gegen Mittag nach. Im Keller, als auf Kommando, ertönte lautes Kindergeschrei – seit dem Morgen hatte keines der Kleinkinder gegessen. In ihrer Eile hatten die Erwachsenen vergessen oder es nicht geschafft, etwas zu essen mitzunehmen. Maria-Magdalena, Mutter von sieben hungrigen Kindern, seufzte: Es gab keine Wahl – sie musste in den Garten gehen, wenigstens etwas Rettich, Zwiebeln oder Gurken sammeln.

Im völligen Dunkeln stieg sie tastend die steilen Stufen hinauf und hielt vor der massiven Eichentür an. Im Keller hielten alle den Atem an. Man hörte, wie Maria-Magdalena tief durchatmete, als wollte sie die Angst vor dem vertreiben, was sie draußen erwarten könnte. In völliger Stille hörte man ihre kurze Gebetsformel. Der Riegel knarrte, die Tür öffnete sich einen Spalt, und für einen Augenblick drang Sonnenlicht herein und erleuchtete die angespannten Gesichter derer, die im Versteck geblieben waren und sie mit ihren Blicken begleiteten.

Maria-Magdalena wurde lange erwartet, doch sie kam nicht zurück. Im Keller wuchs allmählich die Besorgnis. Nur die Großmütter und Amalia versuchten, ruhig zu bleiben. Die anderen Kinder, erschöpft vom Hunger, weinten wie Welpen und bettelten nach Brot.

Amalia, als ältere Schwester, übernahm die Verantwortung, die Kleinen zu beruhigen. Sie sang leise Lieder, erzählte Märchen und bat sie, durchzuhalten, versprechend, dass die Mutter bald zurückkehren und alle satt machen würde. Gleichzeitig versuchte sie, die Großmütter zu unterstützen, die angesichts der Sorge um ihre Tochter und Schwiegertochter kaum Ruhe fanden.

Stunden vergingen, doch Maria-Magdalena tauchte nicht auf. Die Situation wurde unerträglich. Schließlich, da sie dachten, dass sie nicht länger warten konnten, schlich sich die Familie vorsichtig aus dem Keller. Leise, in einer Reihe, schritten sie zwischen den Beeten in Richtung Haus. Es herrschte eine angespannte, bedrückende Stille.

Im Haus lag der scharfe Geruch von Zigarettenrauch. Die Strahlen der untergehenden Sonne, die durch die halb durchsichtige Luft brachen, beleuchteten die schwebenden Rauchschichten. Es schien seltsam – denn niemand in der Familie rauchte. Auf dem Tisch standen chaotisch Gläser, daneben lag eine leere Fünf-Liter-Flasche aus Branntwein, Reste von grünem Lauch und angebissene Gurken.

Maria-Magdalena fand man im Schlafzimmer. Sie saß am Rand des Bettes, eingehüllt in Fetzen ihrer zerrissenen Kleidung. Ihr dichtes, immer ordentlich geflochtenes Haar hing nun zerrissen zur Seite, halb geöffnet. Ihre Hände und ihr Oberkörper waren mit blutigen Flecken bedeckt, und sie drückte ein blutbeflecktes Kissen an ihren Bauch. Die schneeweiße Bettdecke war mit hellen roten Flecken übersät.

Ihr Blick war leer, als sei er in einem unsichtbaren Punkt auf dem Boden versunken. Ihre Lippen flüsterten kaum hörbar: – Wie weh… Oh Gott, wie weh…

Ihre gesenkten Schultern zitterten vor leisen Schluchzern.

– Malia, hol die Kleinen hier raus, – sagte eine der Großmütter fest und versuchte, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken.

– Wartet uns in der Küche, – fügte die andere hinzu und schloss entschlossen die Tür des Schlafzimmers hinter den Kindern.

Die kleinen Schwestern und Martin, als hätten sie gespürt, dass ein großes Unglück über das Haus hereingebrochen war, verhielten sich still wie Wasser, tiefer als Gras. Keines der Kinder dachte an den Hunger. Alle saßen schweigend da, versunken in ihre kindlichen, aber bereits beunruhigten Gedanken.

In diesem Moment wollte Amalia sie alle verzweifelt umarmen, sie fest an sich drücken, wie es ihre Mutter getan hatte, und jeden von ihnen auf die Stirn küssen, um zu sagen, dass alles gut wird. Aber sie hielt sich zurück. Sie fürchtete, dass die Tränen, die sie so lange zurückgehalten hatte, jetzt hervorbrechen würden, und dass sie dann die neu gewonnene Ruhe verlieren würde, die sie für sie zu bewahren versuchte.

Die ältere Schwester richtete nur leise und fürsorglich die weiche, wellige Ponyfrisur auf Martins Stirn. Der jüngere Bruder schlief auf der Bank, zusammengerollt wie ein kleines Bündel, als wollte er sich vor der ganzen Grausamkeit dieser Welt verstecken, und legte seinen lockigen Kopf in ihren Schoß.

– Wie unpassend du geboren wurdest… – flüsterte Amalia, wiederholte die Worte ihrer Mutter. Aber im Gegensatz zu ihr klang in ihrer Stimme nicht der Vorwurf, sondern eine traurige Weisheit, die zu ihr früher als erwartet gekommen war. Es schien, als sei sie plötzlich erwachsen geworden und wusste klar: Das Leben würde nie wieder dasselbe sein.

Nach einer Weile hasteten die Großmütter, liefen im Haus umher. Mal holten sie Wasser, mal suchten sie nach einem Waschbrett. In ihren hastigen Bewegungen war eine angespannte Nervosität und unbestimmbare Besorgnis zu spüren.

Plötzlich berührte kalte Luft die Gesichter der Kinder – es war Großmutter Emma, die ihnen Eisstücke, in ein altes Handtuch gewickelt, vorbeibrachte. Es schien, als zitterten selbst die Wände des Hauses vor dem eisigen Atem, der von draußen hereinkam.

Dann versank alles wieder in Stille. Nur das gleichmäßige Ticken der Wanduhren erinnerte abrupt an die Zeit, die wie langsamer lief und die Momente der Ungewissheit dehnte.

Amalia hatte früher nicht gewusst, dass man im Sitzen schlafen kann. Bisher hatte sie das nie tun müssen. Es stellte sich heraus, dass es möglich war, obwohl der ganze Körper danach schmerzt und jeder Knochen schmerzt. Wahrscheinlich war es dieses Unbehagen, das sie geweckt hatte.

Draußen war es kaum Tag. Wären die Hühner noch auf dem Dorf, hätten sie sicherlich in diesem Moment den Beginn eines neuen Tages verkündet. Aber sie waren längst gegessen worden. Andere Vögel – Nachtigallen und Lerchen – schienen verschwunden zu sein, erschrocken vom kürzlichen Knallen der Schüsse, und hielten ebenfalls Stille.

Versuchend, ihren kleinen Bruder nicht zu wecken, schlich Amalia vorsichtig aus unter seinem Kopf und schob statt ihres eigenen Knies den Rucksack ihres Vaters unter. Wahrscheinlich hatte ihn jemand vom Hof hereingebracht.

– Papa ist zurück! – dachte das Mädchen. Überglücklich rannte sie ins Elternschlafzimmer, ohne darüber nachzudenken, was sie dort finden könnte.

Auf dem frisch bezogenen, schneeweißen Bett, in weiß gekleidet, lag Maria-Magdalena. Ihr Gesicht wirkte friedlich, als hätte sie einfach geschlafen, aber die Stille im Raum war unheilvoll. Auf beiden Seiten des Bettes saßen die Großmütter auf Stühlen, unbeweglich wie Statuen. Ihre Blicke wanderten von Maria-Magdalenas Gesicht hin zu nichts, unfähig, der Realität zu begegnen.

Am Fußende des Bettes, auf den Knien, krümmte sich Georg. Seine Schultern hoben sich schwer, er schluchzte und drehte nervös seine Mütze in den Händen.

– Es tut mir leid… es tut mir leid… – wiederholte er immer wieder zwischen seinen Tränen, als spräche er gleichzeitig zu seiner Frau und zu sich selbst.

– Mama! – schrie Amalia, als sie diese Szene sah. Plötzlich verblasste alles um sie herum. Der Raum wirbelte wie in einem Sturm, und das Mädchen, das das Bewusstsein verlor, fiel direkt neben die mit Moorerde befleckten Stiefel ihres Vaters zu Boden.

Später würde man ihr erklären, dass ihre Mutter an zwei Messerstichen in den Bauch gestorben war…

In tiefer Trauer feierte die Familie sowohl die neun Tage, als auch die vierzigsten Tage und den Jahrestag des Todes von Maria-Magdalena. Doch die Zeit schien stillzustehen, und mit ihr auch das Leben im Haus. Statt der Wärme und des Komforts, die sie gebracht hatte, herrschte für immer Halbdunkel und Kälte in den Wänden. Auch wenn die Lampen weiterhin brannten und der Ofen nach wie vor geheizt wurde, blieb die Atmosphäre drückend. Das fröhliche Kinderlachen war längst verklungen, und es schien, als sei mit ihm auch die Freude selbst verschwunden.

Der Vater suchte Trost in der Arbeit. Von frühmorgens bis spätabends konnte man ihn auf dem Feld oder im Stall finden, und oft blieb er dort über Nacht. Das Haus, mit jedem seiner Details, erinnerte ihn unerträglich an Maria-Magdalena.

Die Großmütter Emma und Anna-Rose, die in ihrem Schmerz gesenkt waren, trugen nun ständig Trauerkleidung. Ihre unbeschreibliche Trauer über den Verlust verband sie, und sie umgaben die Enkel mit doppelter Fürsorge. Doch Amalia sah nie wieder auch nur den Hauch eines Lächelns auf ihren Gesichtern.

Der Tod von Maria-Magdalena hatte endgültig die früheren Differenzen zwischen der lutherischen Emma und der katholischen Anna-Rose zerstört. Ihr Streit über den Glauben machte Platz für ein stilles, tiefes Verständnis, sodass es schwer vorstellbar war, dass sie sich einst gestritten hatten. Und am Ende, als ob auch hier eine verborgene Verbindung existierte, verließen sie diese Welt fast gleichzeitig, als ob der Tod sie nicht einmal trennen konnte.

Nach dem Tod der Großmütter lastete die ganze Last des Haushalts auf den Schultern des kinderreichen Vaters. Amalia, die älteste Tochter, tat alles, um ihm zu helfen, aber es war nicht genug. Anstatt sich in der Sorge um das Haus und die Familie zu vereinen, brach Georg zusammen. Vieles war ihm einfach zu viel.

Immer häufiger ging er in die Kneipe und kam betrunken nach Hause. Amalia wartete geduldig auf seine Rückkehr, half ihm, sich auszuziehen, und legte ihn ins Bett. Georg leistete keinen Widerstand, fügte sich still seiner Tochter, als wäre er ein Kind, dem der Wille verloren gegangen war. Dann schlief er ein, fiel in einen tiefen, vergesslichen Schlaf, in dem er vielleicht für einen Moment Ruhe fand.

Amalia hatte sich gerade auf der Bank unter dem Fenster niedergelassen, um ihre Strümpfe zu stopfen, als Georg plötzlich unerwartet erwachte. Er stieg aus dem Bett, ging zu seiner Tochter, streichelte sanft ihren Kopf und setzte sich schwer neben sie. Sein Gesicht war abgemagert, und seine Augen waren voller Qual.

– Ich habe deine Mutter getötet, – sagte er leise, aber so, als ob jedes Wort ihm schmerzlich schwerfiel.

Amalia sprang erschrocken auf, ließ ihre Strümpfe und Nadel fallen. Der Fingerhut klirrte auf dem Boden und rollte unter den Tisch.

– Was redest du da? – flüsterte sie, versuchte, ihre Stimme nicht zu erheben, damit die Jüngeren nicht aufwachten. – Hoffentlich hören die Kinder das nicht! Geh lieber wieder schlafen.

Georg rührte sich nicht, sein Blick war leer.

– Sie wäre noch am Leben, wenn ich damals, der Idiot, zugestimmt hätte, nach Amerika zu gehen, – fuhr er fort, als hörte er seine Tochter nicht.

Amalia seufzte, setzte sich vorsichtig neben ihn und umarmte ihn.

– Wer konnte das nur voraussehen? – antwortete sie leise und versuchte, ihn zu trösten.

Georg schüttelte den Kopf.

– Dein Onkel Heinrich hat mich gewarnt, – murmelte er, als spräche er mehr mit sich selbst.

Von ihm roch es nach Alkohol, aber in seinen Worten klang eine seltsame Klarheit, als ob sein Gedächtnis nüchtern geblieben wäre.

– Unmittelbar nach der Revolution drängten die Agenten des Umsiedlungskomitees in die deutschen Siedlungen an der Wolga, – begann Georg, seine Stimme war leise, aber von Bitterkeit durchzogen.

Amalia hörte schweigend zu und betrachtete das Gesicht ihres Vaters, als versuche sie, die Spuren einer längst getroffenen Entscheidung zu finden, die vielleicht ihr Schicksal verändert hatte.

– Sie werben dafür, dass unsere Leute in die USA auswandern, – fuhr Georg fort. – Es war kein Geheimnis, dass diese Agenten die Interessen der Bremer und Hamburger Dampfschifffahrtsgesellschaften vertraten. Ach, wie sie damals an uns, den Dummköpfen, ordentlich verdient haben, indem sie die Leute über den Atlantik transportierten. Unter den Werbern waren auch Söldner amerikanischer Landbesitzer. Sie brauchten Arbeitskräfte, um ihr riesiges Land zu bearbeiten.

Amalia nickte, versuchte sich die Versammlungen vorzustellen, von denen ihr Vater sprach.

– Bei uns zu Hause war so viel los, dass wir die Bänke vom Gartenzaun reinholen mussten, – fuhr Georg fort, den Blick senkend. – Neben mir saßen Vater Johann und dein Onkel Heinrich.

Er seufzte schwer, als ob er das Gewicht jener Entscheidungen wieder spürte.

– Der Agent war geschickt, er lächelte jedes Kind an und verteilte Lebkuchen, – Georges Stimme wurde schärfer, aber eher bitter als zornig. – Er war gut vorbereitet, wusste, wie er anfangen sollte. Mit süßen Worten und Versprechungen, genauso wie mit den Lebkuchen.

– Unser Agentur, – erklärte der Agitator. – hat Büros in Saratow, am Umschlagpunkt in Eitkun und natürlich in Amerika, – begann der Mann mit gepflegtem Gesicht und blickte mit einem Rundum-Blick auf die Versammlung. – Auf der gesamten Reise garantieren wir Ihnen Informations- und rechtliche Unterstützung, eine sichere Überfahrt auf dem Dampfschiff, eine Unterbringung und die besten Perspektiven für Bauern und Handwerker.

Seine Worte klangen sicher, aber die Hälfte von dem, was er sagte, war für die meisten Anwesenden unverständlich. Selbst die Kinder, die vor kurzem noch mit Appetit ihre Kekse gegessen hatten, saßen jetzt still, fast wie verzaubert.

– Gibt es Fragen? – fragte der Agent und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen.

– Wo befindet sich dieses Eitkun? – fragte als erste Großmutter Emma, die Stirn gerunzelt.

– Ist es wahr, dass alle auf dem Schiff seekrank werden? – fragte schüchtern Heinrichs Frau, während sie ihr Kopftuch zurechtrückte.

Der Agent schien auf eine solche Wendung vorbereitet und versuchte zu antworten, aber wie eine aufgebrochene Dammbrücke, stürmten Fragen von allen Seiten herein:

– Was kosten die Tickets?

– Wie viel Gepäck darf man mitnehmen?

– Was für Geld gibt es in Amerika und kann man dort Rubel umtauschen?

Jemand sprang auf, um zu fragen, ein anderer, der die Antwort hörte, plumpste missmutig wieder auf die Bank zurück. Die Dielen knarrten laut, als Bänke und Stühle verschoben wurden. Jede Bemerkung wurde von einem Geräusch begleitet, als hätten alle im Raum beschlossen, ihre Bedeutung mit lautem Getöse zu beweisen.