Полная версия

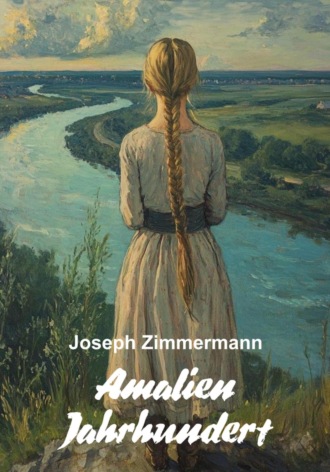

Amalien Jahrhundert

– Kirchen? – wiederholte er ungläubig. Nina Petrowna nickte.

– Was hast du erwartet? Dort beginnt ein neues Leben, ohne den Pfaffennebel.

David ballte die Fäuste. Etwas Schweres und Schmerzhaftes stieg aus den Tiefen seiner Seele empor. Vor seinem inneren Auge tauchten Bilder der Kirchen auf, die er aus seiner Kindheit so gut kannte. Die hohen Türme, die in den Himmel ragten, die gotischen Fenster, die das Sonnenlicht reflektierten, der Duft von kaltem Stein und Wachs im Inneren. Das waren nicht einfach Gebäude. Das waren Marksteine der Erinnerung seines Volkes, Zeugen ihrer Arbeit und ihrer Hoffnungen.

– Aber was können die Gebäude dafür? – entfuhr es ihm unerwartet laut. Er selbst war überrascht von seiner Kühnheit. – Man hätte daraus ein Büro oder einen Klub machen können. Nina Petrowna warf ihm einen prüfenden Blick zu.

– Sie bedeuten zu viel, – sagte sie mit zurückhaltender Stimme. – Und was geht das dich an? Bist du etwa gläubig?

David schwieg. Was hätte er darauf antworten sollen? Nein, er war nicht gläubig. Die Versammlungen des Komsomol, die Agitation, die Geschichten von der neuen Welt – all das hatte seinen Geist erfasst. Er glaubte an die Zukunft, glaubte an seine Kräfte, aber jetzt tat es ihm dennoch weh.

Er erzählte Nina Petrowna nichts davon, dass er einst gehört hatte, wie sein Urururgroßvater Wolfgang Schmidt beim Bau dieser Kirchen sein handwerkliches Können eingebracht hatte. Man sagte, er habe persönlich die Metallstreben und -träger geschmiedet, die die Glocken hielten. David spürte, wie eine unsichtbare Verbindung zu seinem fernen Vorfahren durch die Jahrhunderte reichte. Es war ein Teil seines Erbes, seiner Wurzeln.

In der Stille, die nach den Explosionen eintrat, hörte David irgendwo in der Ferne den faulen Heulen des Winterwinds. Sein Herz war schwer, doch er hielt seine Gefühle zurück. Er setzte sich wieder auf seinen Platz, als ob nichts geschehen wäre. Vor ihm lag die Arbeit, und persönliche Gedanken konnten warten.

– Und willst du nicht mal deine Mutter und deinen Stiefvater besuchen? – fragte Nina Petrowna scheinbar beiläufig David. – Uns wurde aufgetragen, die Kolchose unter unsere Schirmherrschaft zu nehmen. Aus Saratow hat man bereits Komsomolzen dorthin geschickt. Im Winter stehen sie da ohne Hab und Gut. Sie haben nicht einmal etwas, worauf sie schlafen könnten, geschweige denn etwas zu essen. Bring ihnen Mehl, Kartoffeln und ein Schweineschlachtkörper. Aus der Kleidung nimm vier wattierte Jacken und ebenso viele Paar Filzstiefel mit.

Auf Ninas Petrownas Vorschlag reagierte David mit lebhaftem Interesse. Er bemühte sich, seine Freude zu verbergen, aber die Mundwinkel hoben sich von selbst zu einem leichten Lächeln. Ihm gefiel nicht nur der Gedanke, endlich seine Mutter wiederzusehen, sondern auch, dass diese Reise etwas Bedeutendes sein würde. David mochte es nicht, untätig herumzusitzen, und die Vorstellung, nützlich zu sein, vor allem in einer Situation, in der Hilfe dringend benötigt wurde, sprach ihn an – nicht nur für Nachbarn, sondern für eine ganze Gruppe von Menschen, die mit Begeisterung gekommen waren, um ein neues Leben aufzubauen.

– Ich werde alles tun, wie Sie sagen, Nina Petrowna, – antwortete er und hob den Blick zu ihr.

In diesem Moment verweilte sein Blick unwillkürlich auf ihrem weißen Kopftuch. Leicht wie ein Spinnennetz lag es wunderschön auf ihren Schultern. Es war genau das Kopftuch, das David ihr vor einer Woche geschenkt hatte, nach Tagen voller Überlegungen, Abwägungen und Zählens seiner spärlichen Ersparnisse. An ihrem Geburtstag hatte sie ihn damals mit einem Lächeln empfangen, das Geschenk angenommen und das Tuch sofort aufgesetzt, als wäre es das Kostbarste auf der Welt.

Jetzt, als er diesen schneeweißen Schal sah, fühlte David ein warmes Gefühl in sich aufsteigen. Es war ein schönes Gefühl zu wissen, dass das Geschenk nicht vergessen war, dass es geschätzt wurde. Und vielleicht war es genau dieses kleine Zeichen der Aufmerksamkeit, das das Vertrauen zwischen ihnen gestärkt hatte.

– Du fährst morgen früh los, – fuhr Nina Petrowna fort. – Wir packen alles so ein, dass nichts zerdrückt oder verloren geht. Und am Abend besuchst du deine Familie. Du übernachtest bei deiner Mutter und kommst bis zum Abend des nächsten Tages zurück.

David nickte.

– Gut, dann sind wir uns einig, – fasste Nina Petrowna zusammen. – Und jetzt geh, ruh dich aus. Morgen wird ein langer Tag.

– Danke, Nina Petrowna, – antwortete er leicht verlegen und verließ das Büro, wobei er spürte, wie ihre aufmerksamen Augen ihm nachblickten…

***Am nächsten Tag frühmorgens loszufahren, war nicht möglich. Die Deichselverbindungen hielten nur noch durch gutes Zureden. David stellte sich lebhaft vor, wie sie mitten auf der verschneiten Straße über den Fluss brechen würden und er gezwungen wäre, den Schlitten alleine auf seinem Rücken zu tragen. Es blieb nichts anderes übrig, als den Aufbruch zu verschieben. Zwei Stunden vergingen damit, die verrosteten Teile in der Werkstatt zu demontieren und neu zu schmieden.

– Jetzt halten sie ein halbes Jahrhundert, – sagte David selbstzufrieden, während er seine Arbeit betrachtete.

Der schwer beladene Schlitten mit der Hilfe für die neugegründete Kolchose erreichte den Zielort erst am frühen Nachmittag. David, der sein Heimatdorf Müller gut kannte, fand sich schnell in den Straßen zurecht. Doch das Hauptproblem war, dass die meisten Dorfbewohner noch nicht ahnten, dass eine Kolchose gegründet wurde, geschweige denn, wer sie leiten und wo das Büro eingerichtet werden würde. Viele waren von den Sprengungen der Kirchen so verängstigt, dass sie nicht einmal auf Klopfen reagierten und die Türen verschlossen hielten.

Im Winter geht die Sonne früh unter, und das Dorf versinkt schnell in Dunkelheit. David bemerkte ein Haus mit hell erleuchteten Fenstern, das sich deutlich von der verschneiten Straße abhob. Er vermutete, dass sich dort die Komsomolzen niedergelassen hatten, und er sollte recht behalten.

Die Leiterin des Stabes, eine lautstarke Frau, die offensichtlich hochschwanger war, unterschrieb den Empfang der Ladung. Drei halb betrunkene Männer warfen die Säcke und Bündel träge direkt in den Schnee. David blickte sie tadelnd an, wollte etwas sagen, doch er hielt sich zurück und winkte nur ab. Dann zog er am Zügel, und das Pferd setzte sich langsam in Bewegung, den nun leeren Schlitten mühelos durch die verschneite Straße ziehend.

Das Elternhaus fand David ohne Mühe. Er fuhr direkt bis an die Veranda, hielt das Pferd an und band es, ohne es auszuspannen, an das Geländer der Treppe. Mit Bedauern stellte er fest, dass das Holz stark verrottet war und längst hätte ersetzt werden müssen. Allerdings wusste er, dass das Sowchosepferd gehorsam war – man hätte es selbst an einen Grashalm binden können, und es hätte stillgestanden, als wäre es angekettet.

In einem der Fenster des Hauses flackerte schwach das Licht einer Petroleumlampe. David trat näher, zog sich hoch und klopfte an die Scheibe. Es gab keine Antwort. Offenbar war das Klopfen zu leise gewesen, um gehört zu werden. Also ging er um das Haus herum und trommelte laut mit der Faust gegen die Tür.

Nach einer Weile waren schlurfende Schritte hinter der Tür zu hören. Da erklang die mürrische Stimme des Stiefvaters: – Wer ist da?

–Mach schon auf!“ – rief David fröhlich. – Oder willst du einen Gast in der Kälte stehen lassen?

– Ist etwas passiert? – fragte Detlef und öffnete die Tür. Er schüttelte David kurz die Hand und fügte misstrauisch hinzu: – Warum so spät?

– Ich wurde geschäftlich hergeschickt, – antwortete der Stiefsohn und klopfte den Schnee von seinen Stiefeln.

– Und dachte, ich schau zum Abschluss noch bei euch vorbei.

– Also weiß man auch bei euch schon von unserem Unglück? – der Stiefvater sprach mit gedämpfter Stimme und blickte nach unten.

– Kans du bitte erläutern, worüber du sprichst? – fragte David verwundert und runzelte Stirn.

– Von dieser verdammten Kollektivierung, – brummte Detlef und seufzte schwer.

– Warum so pessimistisch? – fragte David erstaunt und zuckte mit den Schultern. – Gemeinsam zu arbeiten ist doch sicherer. Du hast doch selbst gesehen, wie gut bei uns im Sowchos alles läuft.

In der Zwischenzeit trat Maria zu ihrem Sohn, umarmte ihn und half ihm, ohne ein Wort zu sagen, den wattierten Mantel auszuziehen. David öffnete seinen Seesack und entleerte den Inhalt auf den Tisch: eine Packung Bonbons, zwei Dosen Konserven und zwei große Stücke Haushaltsseife. Er übergab die Seife seiner Mutter und sagte: – Vielleicht könnt ihr es gebrauchen.

– Und wie wir das können! – rief Maria erfreut aus und schlug die Hände zusammen. – Setz dich doch, ich bring dir eine Suppe.

Drei Stiefbrüder kamen herein und sahen sich Davids Mitbringsel an.

– Seid ihr jetzt in der Kolchose? – fragte David am Tisch. – Hat man uns das gefragt? – antwortete Detlef empört. – Alle, die nicht zustimmten, wurden eingeschüchtert.

– Wovor sollten wir Angst haben,“ meinte Maria. – Schmiede hatten doch nie viel Land. Es gab lediglich einen Gemüsegarten, und dieser war nicht größer als zehn Quadratmeter.

– Du bist so dumm, – platzte Detlef heraus. – Wenn alle ihr Land an die Kolchose abgeben, wofür braucht man dann noch einen Schmied? Ohne eigenes Wirtschaften werden wir verhungern!

Maria stellte schweigend die Suppe vor ihren Sohn. „Nur Wasser mit Kohl“, bemerkte David enttäuscht. Maria seufzte: „Wir hungern wieder. Die Kartoffeln haben es nicht geschafft.“ Bedauern stieg in ihm auf, weil er kein Gemüse mitgenommen hatte. „In der Kolchose wird es leichter“, sagte er. „Man braucht Technik und Schmiede für die Felder.“

Niemand antwortete. Eine unangenehme Stille herrschte, während David seine Suppe aß. Plötzlich stand er auf. „Ich muss los.“

Im Inneren hoffte David, dass sein Stiefvater ihn aufhalten, ihn überreden würde, zu übernachten. Dass die Stiefbrüder die Pferde absatteln würden und seine Mutter ihm ein warmes Bett mit weichen Daunen bereiten würde. Doch nichts davon geschah.

Detlef erhob sich widerwillig vom Tisch, breitete die Arme aus und sagte trocken:

– Wenn du gehen musst, dann geh.

Dann zündete er sich eine Zigarette an, zog sich seinen Pelzmantel über und trat in den Flur, ohne David eines Blickes zu würdigen.

Maria schaute ihren Sohn ratlos an. Sie schwieg, doch ihr Blick verriet Ohnmacht. Ein schwerer Seufzer ließ erkennen, dass sie in diesem Haus nichts zu sagen hatte.

David spürte eine bittere Enttäuschung, ließ sich jedoch nichts anmerken. Er wollte seine Mutter umarmen, ihre warmen Hände spüren. Doch stattdessen klopfte er ihr unbeholfen auf die Schulter.

– Auf Wiedersehen, – sagte er mit gefasster Stimme und trat hinaus in die Kälte.

Das müde und durchgefrorene Pferd setzte sich im Trab in Bewegung und zog den Schlitten von dem Haus fort, das einst Davids Herz so nahe war. Der kalte Wind kroch ihm in den Kragen, doch er konnte seinen Blick nicht von dem Haus abwenden, das in der Ferne verschwand.

Nach wenigen Minuten erreichte er das Ufer der Wolga. Der Himmel über ihm glitzerte mit tausenden Sternen, als hätte jemand kostbare Edelsteine auf schwarze Seide gestreut. Das weiche Licht des Vollmondes spiegelte sich auf den schneeweißen Hügeln und ließ die Nacht wie von selbst leuchten. In solch einer Winternacht konnte man Meilen weit sehen – die ganze Umgebung lag wie auf einer Handfläche vor ihm.

Plötzlich durchbrachen Schüsse die Stille. Das Pferd wieherte erschrocken und riss aus. In einem Augenblick wurden die Schlitten auf das verschneite Eis des Flusses hinausgeschleudert. David drehte sich hastig nach dem Lärm um – hinter ihm, irgendwo in der Nähe des Dorfes, ertönte das Gelächter betrunkener Komsomolzen.

Und dann, wie eine Antwort auf das Chaos, hörte er vom Ufer einen herzzerreißenden Mädchenruf:

– Vater, was hast du uns angetan?!

David zog die Zügel an, und das Pferd hielt gehorsam an, bis zu den Knöcheln im weichen Schnee versinkend. Ohne zu zögern, sprang der junge Mann vom Schlitten und eilte zu der Stelle, von der der Schrei kam.

Als er näherkam, erkannte er unter einem kahlen, verzweigten Baum vier in dunkle Kleider gehüllte Gestalten. Sie standen schweigend da, wie Statuen.

– Was ist passiert? – fragte David auf Deutsch und versuchte, sanft zu sprechen, um sie nicht zu erschrecken. – Kann ich euch helfen?

Die Antwort war nur ein gedämpftes Schluchzen.

– Amalia? – David erkannte eines der Mädchen. Es war die Näherin, die er ein paar Mal zuvor gesehen hatte. – Ich bin David, der Sohn des Schmieds. Du hast meiner Mutter damals geholfen, ein Kleid umzunähen.

Das Mädchen hob den Kopf, ihre Augen glänzten vor Tränen.

– Guten Abend, David, – flüsterte sie kaum hörbar, zitternd am ganzen Körper.

– Ein verdammter Abend! – empörte er sich und trat näher. – Was macht ihr hier, bei dieser Kälte.

Amalia. Ein Schrei über der Wolga

Der Geburtstag von Amalia fiel auf einen heißen Montag, den 19. September 1910 – eine Tatsache, die ihre Mutter ihr Leben lang gerne erinnerte.

Am Vorabend, trotz des Verbots ihrer strengen katholischen Mutter Anna-Rosa, ging Maria-Magdalena mit ihrer Schwiegermutter zum Gottesdienst in die lutherische Kirche im Wolgadorf der deutschen Siedler Müller. Der Pastor überzeugte die schwangere Frau, dass es nicht nur erlaubt, sondern notwendig sei, den Tempel Gottes zu besuchen, um dem Allmächtigen für das Geschenk neuen Lebens zu danken, dessen Herz unter ihrem Herzen schlug.

Und am nächsten Morgen, zu Beginn der Arbeitswoche, gebar Maria-Magdalena. Es schien symbolisch, dass die Neugeborene Amalia genannt wurde – schließlich bedeutet dieser altgermanische Name „die Fleißige“. Doch die Geschichte des Namens war viel komplexer.

Die Großmutter, Anna-Rosa, bestand darauf, dass das Mädchen den katholischen Namen Amalia trug. Ihr Schwiegersohn Georg, ein überzeugter Lutheraner, stritt nicht dagegen. Er war überzeugt, dass der Name gemäß dem kirchlichen Heiligenkalender und den Patronen gewählt worden war. „Nun, der Name ist gut“, dachte er, und die Frage war damit erledigt.

Doch Anna-Rosa sah in diesem Namen mehr. Fast zwei Jahrzehnten später, auf ihrem Sterbebett, gestand sie ihrer Enkelin ein Geheimnis. Ein Priester der katholischen Kirche hatte ihr einmal eine andere, lateinische Bedeutung des Namens Amalia verraten – „würdiger Gegner“.

Anna-Rosa konnte ihrer Tochter Maria-Magdalena weder die Heirat mit dem Lutheraner Georg Leis noch ihren Abfall vom katholischen Glauben verzeihen. Doch sie sah in Amalia eine Chance, alles zu korrigieren. Die Erziehung ihrer Enkelin im katholischen Geist wurde für sie zu einer persönlichen Mission. Dafür, nach dem Tod ihres Mannes, zog sie in das Haus ihres Schwiegersohnes, des Lutheraner, in der Hoffnung, dass die Zeit und ihre Bemühungen ihre Wirkung zeigen würden.

Georgs Mutter, Emma, ahnte vielleicht von den Plänen ihrer Schwiegertochter, die diese nicht einmal verbarg, doch sie nahm sie nicht ernst. Der Prediger der lutherischen Kirche versicherte, dass gemäß den Dogmen ein Katholik ein Evangelist (so nennt man offiziell die lutherischen Protestanten) werden konnte, aber die Umkehr war unmöglich. Daher nahm Emma es völlig ruhig hin, dass ihr Sohn eine Katholikin heiratete.

Außerdem hatte Emma, ohne es zu merken, ziemlich liberale Ansichten, ohne überhaupt zu wissen, was dieses Wort bedeutete. Lange vor der Hochzeit ihres geliebten Sohnes erklärte sie öffentlich, dass sie jede Schwiegertochter, unabhängig von Herkunft und Glauben, akzeptieren würde: „– Auch wenn es eine Frau aus den kirgisischen Steppen oder aus dem fernen Japan ist. Hauptsache, sie macht Georg glücklich.“

Noch dazu war Emma bereit, sich sogar mit der schlimmsten, ihrer Meinung nach, Variante abzufinden – falls ihr Sohn eine Russin heiraten würde.

– Hoch sei Gott bewahrt!, – betete sie, als sie sich so etwas nur vorstellte. Denn in diesem Fall müsste Georg nicht nur das Elternhaus verlassen, sondern auch aus dem deutschen Dorf fortziehen.

Die Zaren-Gesetze für die Umsiedler waren streng: Die Kolonisten schworen, diese zu befolgen, sobald sie russisches Land betraten. Eines dieser Gesetze verbot es, Orthodoxe zu einer anderen Religion zu bekehren, unter Androhung harter Strafen. Muslime zum Christentum zu bekehren war hingegen erlaubt, aber Orthodoxe – auf keinen Fall.

Emma hatte noch nie von gemischten russisch-deutschen Ehen gehört, auch ihre Eltern nicht. Doch sie ahnte, dass Georg, wenn er eine Russin heiraten würde, zur Orthodoxie übertreten müsste. In jener Zeit war es unvorstellbar, mit einer russischen Frau verheiratet zu sein und gleichzeitig Lutheraner zu bleiben: Eine Trauung und Taufe der Kinder war nur unter der Voraussetzung erlaubt, dass beide Eheleute denselben Glauben und ihre Familien teilten.

Ehrlich gesagt, seufzte Emma mit Erleichterung, als Georg lediglich eine Katholikin in das Haus brachte. Zumal Maria-Magdalena selbst den Wunsch äußerte, zum lutherischen Glauben überzutreten. Und als sich herausstellte, dass sie zudem eine freundliche, fleißige und reinliche Schwiegertochter war, war Emma endgültig überzeugt: Der Glaube war nicht das Wichtigste. Er sollte den Menschen helfen zu leben und zu lieben, nicht Hindernisse auf ihrem Weg zu errichten.

Amalias Großvater, Johann Leis, war ein Mann von seltener Fertigkeit: Bauer, Zimmermann, Maurer, und im Alter hatte er sich auch noch dem Weinbau zugewandt. Er entwarf und baute das Haus, in dem später Amalia geboren wurde. Es war ein solides, vierzimmeriges Haus, das aus grobem Naturstein gebaut und mit einem Holzdach bedeckt war.

Hinter dem Haus standen ein großer Scheunenschuppen und ein geräumiger Stall für das Vieh. Der Garten des Hausherrn erstreckte sich bis zum Fluss, hundert Meter weit, gespickt mit unzähligen Beeten und einigen Apfelbäumen. Direkt am Ufer, an einem steilen Hang, hatte Johann in seiner besten Zeit ein geräumiges Kellergewölbe gegraben.

Dieses Kellergewölbe war ein wahres Meisterwerk, unterteilt in drei Teile. Der erste war ein Eiskeller, in dem das ganze Jahr über schwere Eismengen aufbewahrt wurden, die im Winter am Fluss geschlagen wurden. Der zweite war ein Vorratsraum für Gemüse. Der dritte war ein kleiner, gewölbter Raum, ebenfalls aus dem gleichen Naturstein gemauert. Hier, wie Johann selbst sagte, reifte sein Selbstgebrannter.

Johann wurde nicht nur von den Nachbarn und Kolonisten beneidet. Russischen Bauern aus den umliegenden Dörfern kamen extra, um sich seine Kunstfertigkeit anzusehen und von ihm zu lernen. Seine Bauten, ob Haus oder Keller, wurden zu einem Symbol für die Arbeitsamkeit und Einfallsreichtum des echten deutschen Handwerkers.

Die Familie Leis war groß und einig. Nach Amalia kamen noch fünf Töchter zur Welt: Maria, Emilia, Renata, Rosa und Anna. Neun Frauen und ein Mann. Ein Leben wie im Paradies! Durch die vielen Frauen herrschte im Hause Leis stets Sauberkeit und Ordnung. Jeder Hausbewohner war gut genährt, bekleidet und gepflegt.

Der Keller und der Dachboden quollen über vor Vorräten: Fleisch, Speck und geräucherte Wurst, getrockneter Fisch, Schweine- und Butterfett, Marmelade und eingelegtes Gemüse, getrocknete Früchte, Beeren und Pilze – alles war mit Liebe und Sorgfalt aufbewahrt. In den Truhen lagen ordentlich aufgerollte Fäden und unzählige Stoffbahnen, die eine ganze Generation einkleiden könnten.

Die Arbeit auf dem Feld – Pflügen, Säen und Ernten – fiel fast vollständig auf Georgs Schultern. Er meisterte dies tapfer, obwohl ihm von Zeit zu Zeit die Frauen halfen. In seinem Scheunenschuppen war es nie leer: Die Vorratskammern waren bis zum Rand mit Getreide, Mehl, Bohnen und Mais gefüllt.

Gedanken darüber, noch ein weiteres Kind zu bekommen, beschäftigten Georg jedoch mit Sorge. Er fühlte, dass er bereits eine große Verantwortung trug. Daher war er eher verwirrt als froh, als er erfuhr, dass Maria-Magdalena wieder schwanger war.

Doch Gott bescherte Georg diesmal das, wovon er vielleicht geträumt, aber nie zu hoffen gewagt hatte: einen lang ersehnten Sohn. Der Junge wurde Martin genannt.

– Kinder sind keine Kartoffeln, die wachsen auch im Winter, – sagte der nun stolze Vater und blickte voller Freude auf das Neugeborene. Georg wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sein Sohn heranwachsen, ihm zur Seite stehen und das Erbe weiterführen würde.

Amalia erinnert sich gut daran, wie sie zusammen mit ihren Großmüttern das alte Wiegenbett für ihren neugeborenen Bruder vorbereiteten. Obwohl, was heißt vorbereiten? Sie wischten einfach das Wiegenbett ab und legten frisch gewaschene Windeln hinein. Diese Wiege hatte kaum Zeit, Staub anzusetzen oder auszutrocknen – Kinder kamen in der Familie alle anderthalb bis zwei Jahre zur Welt.

Großmutter Emma erzählte ständig die Geschichte der Wiege. Ihr Urgroßvater, der sich nach der Umsiedlung aus Sachsen an den Ufern der Wolga niedergelassen hatte, schnitzte diese Wiege aus robustem Eichenholz. Seitdem diente sie den neuen Generationen ihrer Familie ununterbrochen über anderthalb Jahrhunderte hinweg.

Amalia kannte die Wiege bis ins kleinste Detail. An den Seiten waren kunstvolle Bäumchen, majestätische Vögel und azurblaue Blumen geschnitzt. Am Kopfende strahlte eine leuchtend rote Sonne, und am Fußende ein Halbmond, umgeben von Sternen. Auf jeder Wand prangten geschnitzte Engelchen, die den Schlaf des Babys zu bewachen schienen.

– Ein Kreuz fehlt an der Wiege, – klagte Großmutter Anna-Rosa gewohnt. – Bei uns Katholiken schnitzt man auf jeder Wiege ein Kreuz, damit Gott das Kind beschützt.

– Hört nicht auf sie, – mischte sich Großmutter Emma sanft ein und wandte sich an ihre Enkelinnen. – Man soll nicht das verehren, worauf der Herr gekreuzigt wurde.

Emma erinnerte sich an die kürzliche Predigt des Pfarrers während des Gottesdienstes:

– Das zweite Gebot auf den Tafeln des göttlichen Zeugnisses lautet: ‚Du sollst dir kein Bildnis machen.‘ Und das ist wichtiger als ‚Du sollst nicht töten‘, ‚Du sollst nicht ehebrechen‘ oder ‚Du sollst nicht stehlen‘. Leider ist die Geschichte der Religionen voll von Beispielen, wo Lehren mit Aberglaube vertauscht wurden. Ein Lutheraner braucht kein Bildnis oder Kreuz. Er weiß, dass der Herr im Himmel ist, und es genügt, nach oben zu blicken, um direkt mit ihm zu sprechen.

Emma hätte ihrer Schwiegermutter diese Worte gerne erzählt, doch Anna-Rosa wollte nicht zuhören. Sie zog eine Flasche Weihwasser aus ihrer Tasche und besprengte das Wiegenbett reichlich.

Anna-Rosa war in strengen katholischen Traditionen erzogen worden und hatte offensichtlich nicht die Absicht, ihre Überzeugungen im Alter zu ändern.

Manchmal, ohne es zu merken, legte Großmutter Emma ein nasses Windelchen zum Trocknen auf die Rückenlehne der Wiege.

– Willst du, dass unser Enkel Schlaflosigkeit bekommt? – rief Anna-Rosa, als sie das Windelchen nahm. Hastig machte sie das Kreuz über der Wiege und fügte hinzu: – Das ist ein schlechtes Omen!

Der mütterliche Instinkt schien den Mädchen in die Wiege gelegt worden zu sein. Schon von klein auf spielten sie mit Puppen, wickelten sie, fütterten und schaukelten sie. Es war kein Wunder, dass die alte Wiege, die in der Ecke des Zimmers stand, sie wie ein Magnet anzog. Jede von ihnen hatte regelrecht das Bedürfnis, sie zu schaukeln.

– Oh mein Gott! – erschauerte Anna-Rosa, rieb sich die Hände wie bei der Apokalypse. – Man darf die leere Wiege nicht schaukeln! Wollt ihr etwa, dass euer Bruder schwer krank wird?

Nachdem es den Kindern gelungen war, sich zu entfernen, segnete die Großmutter erneut die Wiege, flüsterte Gebete und blickte weiterhin misstrauisch darauf.

Emma, die bis zu diesem Moment geschwiegen hatte, konnte schließlich nicht mehr an sich halten. Sie trat zu ihrer Schwiegermutter, legte die Hände auf die Brust und sagte leise, aber bestimmt:

– Du musst entweder an Gott glauben oder dich bei den Wahrsagerinnen eintragen.

Anna-Rosa erstarrte. Vielleicht hatte sie sich durch Emmas Worte getroffen gefühlt, oder sie versuchte eine würdige Antwort zu finden, aber sie sagte nichts. Sie drehte sich um und wandte sich wieder an die Enkelinnen:

– Und merkt euch: Setzt euch niemals selbst in die Wiege!

Die Mädchen fragten nicht einmal „Warum“. Jede von ihnen stellte sich sofort die schrecklichen Unglücke vor, die zwangsläufig über sie hereinbrechen würden, wenn sie widersprechen würden. Die düsteren Warnungen von Anna-Rosa verliehen ihren Worten fast magische Kraft, und niemand wagte es, sie zu widerlegen.

Das Jahr 1921 wurde für viele das Ende der Welt, das Großmutter Anna-Rosa ihr Leben lang vorhergesagt hatte. Auch wenn die Erde und das Universum nicht ins Nichts verschwanden, lag doch etwas Gerichtliches, Unheilvolles in der Luft. Niemand in der Umgebung erinnerte sich an eine Ernte, die kleiner war als das Saatgut.