Полная версия

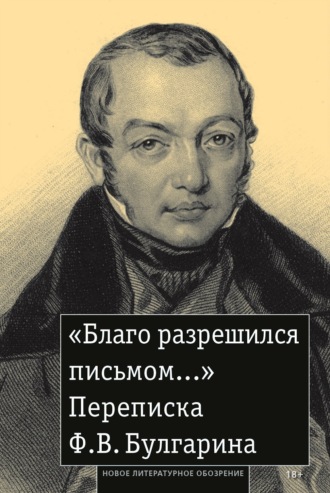

«Благо разрешился письмом…» Переписка Ф. В. Булгарина

29

Переписка Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. С. 369.

30

Там же. С. 476.

31

См. об этом: Акимова Н. Н. Дружеская переписка в зеркале эпохи // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. СПб., 2022. Вып. 63. С. 79–99.

32

понимаешь? (нем.).

33

См. примеч. 16.

34

и т. д. (лат.).

35

Каратыгин П. А. Записки. Л., 1929. Ч. 1. С. 309. См. об этой пословице, в том числе у Булгарина: Кошелев А. В. «Варвара мне тетка, а правда сестра»: стернианская пословица в русской литературе // Литературный факт. 2016. № 1/2. С. 237–244.

36

В. И. Даль приводит следующий вариант: «С твоим умом только в горохе сидеть пугалом» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 1. С. 382).

37

Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1878. Т. 1. С. XXXV. Поясняя это свойство, «которое можно назвать погрешностью, а можно назвать его и избытком», Вяземский склонялся к последнему (Там же. С. LVII). Ср. также упоминание Булгарина в контексте размышлений Вяземского о «залихватском» начале в критике (Там же. С. XLIV) и признание самого Булгарина, что свои статьи он пишет «сплеча», «прямо набело» (с. 141).

38

Степанов Н. Л. Указ. соч. С. 39.

39

Дмитриева Е. Е. Эпистолярный жанр в творчестве А. С. Пушкина: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1986. С. 7.

40

Паперно И. А. О двуязычной переписке пушкинской поры // Ученые записки Тартуского государственного университета. 1975. Вып. 358. С. 110.

41

Степанов Н. Л. Указ. соч. С. 51.

42

Гинзбург Л. Я. Указ. соч. С. 118.

43

См.: Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. СПб., 2006. Т. 3; Переписка Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина // Рейтблат А. И. Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции: статьи и материалы. М., 2016. С. 327–484.

44

Воинские обычаи древних норманнов // СА. 1826. № 19/20. С. 261–274; № 21/22. С. 60–71. Подп.: С фр. К – ч. (Пер. с фр. из: Depping G.-B. Histoire des expéditions maritimes des Normands, et de leur établissement en France au dixième siècle. Paris, 1826. T. 1–2); Повести древних лет, яже содеяшася в Великом Новегороде. О посаднике Добрыне (Из древней рукописи) // Там же. 1827. № 6. С. 196–200. Без подп.

45

Кеппен П. И. Список русским памятникам, служащим к составлению истории художеств и отечественной палеографии, собранным и объясненным Петром Кеппеном / Напечатан иждивением его сиятельства графа Федора Андреевича Толстова. М., 1822.

46

См.: Описание славянских древностей в Сирмии (Из писем П. И. Кеппена к К. Ф. Калайдовичу) // СА. 1823. № 1. С. 18–33. Сирмия – равнинный регион между реками Дунай и Сава; сейчас находится на территории Сербии и Хорватии.

47

Калайдович имеет в виду следующие слова Булгарина в его «Объявлении» об издании СА с 1822 г.: «…издатель предлагает особам, сообщающим статьи в журнал его, безденежно отпечатывать в распоряжение их до двухсот экземпляров сих статей в особенности» (Сын Отечества. 1821. № 43. С. 143).

48

Имеется в виду упомянутая в примеч. 3 статья «Описание славянских древностей в Сирмии».

49

Эпиграф к СА гласил: Nihil agere quod non prosit. Peaedrus. Fab. XVII, что в переводе с латыни означает: «Трудись лишь с пользой. [Перевод М. Л. Гаспарова]. Федр. Басня XVII». Цитата из басни Федра «Деревья под покровительством богов», причем Булгарин не указал, что это номер басни в третьей книге его басен.

50

См.: Калайдович К. Библиографическое известие о Евангелии учительном, напечатанном в Заблудовье 1569 года первыми московскими типографщиками // СА. 1823. № 4. С. 318–326.

51

Книга «Апостол» была напечатана в Москве в 1563–1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.

52

Калайдович готовил к печати «Краткую записку князя Семена Ивановича Хари-Шаховского о современных происшествиях и собственной службе, с 1601 по 1650 год», но не опубликовал ее. «Домашние записки князя Семена Шаховского» без указания на публикатора были напечатаны в 1830 г. в «Московском вестнике» (Ч. 5. С. 61–73).

53

См.: Слово о полку Игоревом: историческая поэма, писанная в начале 13 в. на славенском языке прозою и с оной преложенная стихами древнейшего русского размера, с присовокуплением другого буквального преложения, с историческими и критическими примечаниями, критическим же рассуждением и родословной / [Перевод и комментарии Н. Ф. Грамматина]. М., 1823.

54

Краледворская рукопись – фальсификат, изготовленный чешскими литераторами В. Г. Ганкой и Й. Линдой и «найденный» в 1817 г., подложность которого была доказана в последней трети XIX в.

55

Речь идет о статье Калайдовича «Библиографическое известие о Евангелии учительном…», см. примеч. 7.

56

Имеются в виду подразделения Министерства духовных дел и народного просвещения.

57

Археолог и фольклорист З. Доленга-Ходаковский в 1819 г. приехал в Петербург и выдвинул идею обследования древних городищ, см.: Долуга-Ходаковский З. Я. Проект ученого путешествия по России, для объяснения древней славянской истории // Сын Отечества. 1820. Ч. 63–64. Он написал министру духовных дел и народного просвещения А. И. Голицыну два письма-прошения – 29 июня и 9 декабря 1819 г. В первом, как отмечалось в протоколе обсуждения их в Главном правлении училищ (20 января 1820 г.), Ходаковский «изъяснял, что он предпринял сделать историческую развязку, в какое время славянские племена везде и во всех отношениях сохраняли единообразие или, по крайней мере, разрешить вопрос, не было ли между ними такого единообразия до принятия нами христианского вероисповедания. Кроме сходства слов, собранных в словарях, которыми обыкновенно доказывается общее происхождение наше от язычествовавших славян и которые, однако ж, впоследствии различным образом в различных местах перепорчены, есть, по мнению Ходаковского, доказательства гораздо важнейшие и любопытнейшие, каковы, например, так названные городища, встречающиеся от реки Камы на запад до Эльбы и от Северной Двины до гор Балканских и Адриатического моря в таком числе, что оных почитать можно столько же, сколько было населенных славянами квадратных миль. Для наблюдения подобных предметов, служащих к объяснению существовавшего между всеми славянскими племенами единообразия, он путешествовал пять лет по всему пространству земель, обитаемых славянами, собирая всюду нужные для своей цели сведения» (РНБ. Ф. 558. Оп. 4. № 4. Л. 1 об. – 2). В этом же письме он критиковал карту расселения славян, помещенную в 9-м томе «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Против Карамзина он выступал и в печати, см.: Ходаковский З. Разыскания касательно русской истории // Вестник Европы. 1819. № 20. С. 275–301. Несмотря на это Карамзин относился к Ходаковскому вполне лояльно. 29 декабря 1819 г. он писал И. И. Дмитриеву: «За поляка, который думал бранить меня в “Вестнике Европы”, я вчера (между нами) ходатайствовал у к[нязя] А. Н. Голицына: бедный мой критик не имеет ни гроша» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 278). Главное правление училищ на заседании 29 января 1820 г. постановило: «Просить г. Карамзина о сообщении мнения его по предмету, коим занимается Ходаковский, признает ли догадки его и заключения довольно основательными для предприятия тех изысканий, кои он предполагает. От Ходаковского же истребовать обстоятельнейшего плана, каким образом думает он произвесть в действо ныне свое предприятие, какой путь возьмет для путешествия, чем будет заниматься в продолжении оного, сколько времени могут разъезды его продолжаться и какого именно пособия испрашивает себе от правительства» (РНБ. Ф. 558. Оп. 4. № 4. Л. 2 об.). Голицын 22 февраля 1820 г. переслал Карамзину на рассмотрение два письма Ходаковского с просьбой о пособии, а не проект. На следующий день Карамзин отвечал: «Не говоря о его догадках и заключениях, опровергающих Нестора и меня смиренного, я думаю, что он окажет немалую услугу любителям нашей истории, если, осмотрев на месте ее памятники, в особенности городища, издаст их верное описание, вместе с Лексиконом славянских урочищ <…>» (цит. по: Францов В. А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага, 1906. С. CXVIII). После этого Ходаковскому было предложено подготовить план путешествия, который он представил Голицыну 18 марта. На этот план последовал в апреле одобрительный отзыв Главного правления училищ, написанный академиком Н. И. Фуссом, и 4 июля 1820 г. проект путешествия был утвержден Александром I. Путешествие должно было продлиться насколько лет. На год было ассигновано 3000 руб., с тем, что после первого года Ходаковский пришлет отчет, на основе которого будет решено, продолжать ли отпускать деньги. В путь Ходаковский отправился в августе 1820 г. Во время пребывания в Москве он обсуждал с Калайдовичем свои идеи, и Калайдович выразил сомнения, которые потом высказал в книге «Письма К. Калайдовича к А. Ф. Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками найденных там в 1822 году древностей» (М., 1823). Это очень обидело Доленгу-Ходаковского. В марте 1821 г. он (согласно условиям) прислал предварительный отчет о путешествии, но на этот раз Фусс дал менее благоприятный отзыв. В письме Голицыну от 23 декабря 1822 г. Карамзин согласился с Фуссом, после чего в марте 1823 г. отпуск денег Ходаковскому был прекращен. В эти годы несколько его статей было помещено в СА («Письмо к издателю “Северного архива”» (1822. № 12. С. 465–471); «Известие о Гуляй-городе» (1823. № 4. С. 367–371); «Опыты изъяснения слова Князь, Ksiądz» (1824. № 11. С. 219–249) и др.).

58

См.: Калайдович К. О древних русских медалях // СА. 1823. № 3. С. 240–242; Он же. О портрете царя Феодора // Там же. С. 243–245.

59

Письма эти Калайдович не опубликовал. Они были напечатаны позднее: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 4. С. 75–87.

60

Имеется в виду Н. П. Румянцев.

61

См. книгу «Письма К. Калайдовича к А. Ф. Малиновскому об археологических исследованиях…», упомянутую в примеч. 14.

62

Речь идет о приложенном к указанному номеру листе с названием «Криптографическая надпись, изображенная на колоколе, находящемся в Савине Сторожевском Звенигородском монастыре» и неподписанной заметке Булгарина о надписи (с. 106–107) с сообщением, что надпись предоставлена для публикации палеографом и нумизматом Александром Ивановичем Ермолаевым (1780–1828).

63

Отклик на приложенный к номеру литографированный лист «Почерки знаменитых и известных особ» (список источников приведен на с. 104–105).

64

Окончание предложения в копии отсутствует.

65

Отмечены ошибки в статье В. Берха «Известие о Евангелии, напечатанном в 1575 году в Вильне» (с. 101–107).

66

Калайдович исправляет текст «Выписки из Псковской летописи (1473 года)» (с. 259–264).

67

Отмечена ошибка в предисловии П. А. Цеплина (подписанном Пр. Ц.) к публикации договора 1430 г. великого князя тверского Бориса Александровича с великим князем литовским Витовтом (с. 6).

68

У маршала Шавельского повета Антония Жуковского были сестры Варвара (вышедшая замуж за литовского подконюшего Павла Булгарина) и Екатерина (вышедшая замуж за подполковника Антония Парчевского). После смерти Жуковского, дети которого к тому времени умерли, по Литовскому статуту (своду законов, действовавших тогда в Великом княжестве Литовском) унаследовать должны были его сестры. Однако вдова Жуковского, вышедшая замуж за камер-юнкера графа Станислава Тышкевича, не отдавала имение. Поэтому в 1815 г. начался процесс, который затянулся надолго. Из-за него Булгарин приезжал на некоторое время в Петербург в 1816 г., вторично приехал в 1819 г. и на этот раз остался тут жить навсегда. Дело слушалось в Виленском суде в 1815 г., после апелляции перешло в Сенат, который рассматривал его в 1816 г. и вернул опять в Вильно. Вновь Сенат слушал это дело в 1822 г., потом оно перешло в Государственный совет, который вынес решение в пользу Булгариных и малолетнего Парчевского (его родители к тому времени умерли), которые должны были получить имения в Виленской и Могилевской губерниях. Император утвердил его 13 июня 1826 г. Однако исполнение решения на месте затягивалось, и Булгарины не могли получить свою долю. Павел Булгарин в 1829 г. умер, так и не получив наследство. В 1830 г. дело опять несколько раз слушалось в Сенате, а последний указ Сената по этому делу датирован январем 1831 г. (см. судебное дело (более 2000 листов), разысканное нами в фондах РГИА: Ф. 1347. Оп. 65. Ед. хр. 1070).

69

В Министерстве духовных дел и народного просвещения с начала 1823 г. обсуждался проект слияния «Журнала Департамента народного просвещения» и СА, согласно которому издаваемый Булгариным журнал должен был стать официальным и издаваться при министерстве, в задачу которого входили бы финансирование издания и его распространение. Он был одобрен в январе 1823 г. Главным правлением училищ, а потом и министром А. Н. Голицыным. 9 февраля 1823 г. Булгарин подал в министерство «Проект преобразования “Северного архива”», в котором детально описывались структура будущего журнала, права издателя, характер его цензурирования и финансирования. Он был уверен, что замысел вскоре будет реализован, однако обсуждение финансовой стороны издания надолго затянулось, а в мае 1824 г. поддерживавший проект Голицын был отправлен в отставку, и через несколько месяцев дело о преобразовании журнала было закрыто. Подробнее см.: Готовцева А. Г. «Мой “Архив” будет официальным журналом Министерства просвещения»: Об одном несостоявшемся журнальном проекте Ф. В. Булгарина // Вестник РГГУ. Сер.: Филологическте науки. Журналистика. Литературная критика. 2012. № 13. С. 43–56.

70

См.: Письма К. Калайдовича к А. Ф. Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками найденных там в 1822 году древностей. М., 1823.

71

В конце 1822 г. Булгарин получил от И. Лелевеля рецензию на «Историю государства Российского» Карамзина и печатал ее в 1822–1824 гг. Подробнее см. в настоящем издании в переписке Булгарина с Лелевелем.

72

Имеются в виду Людмила и Николай Калайдович.

73

Обидевшийся Ходаковский написал большую статью, значительная часть которой посвящена полемике с Калайдовичем. Она была опубликована позднее, после смерти Ходаковского: Историческая система Ходаковского // Русский исторический сборник. М., 1838. Кн. 3. С. 3–109.

74

См.: Калайдович К. Ф. О древнем церковном языке славянском // Труды Общества любителей российской словесности. 1822. Ч. 2, кн. 4. С. 57–71; Капнист В. В. [Письмо A. A. Прокоповичу-Антонскому от 17 января 1823 г.] // Там же. 1823. Ч. 3, кн. 9. С. 337–339; Калайдович К. Ф. В ответ на замечания В. В. Капниста о древности языка русского перед славянским // Там же. С. 342–348.

75

Калайдович имеет в виду статью М. Т. Каченовского «Разыскания по поводу старинной золотой медали, недавно открытой» (Вестник Европы. 1822. № 4–6, 15) о некоем артефакте, найденном в Черниговской губернии, который он рассматривал как талисман, и свою статью «О древних русских медалях» (см. примеч. 15), в которой он (не называя Каченовского) выразил некоторое сомнение в подобной трактовке.

76

Имеется в виду А. А. Бестужев.

77

В Ржев с Н. П. Румянцевым Калайдович ездил летом 1822 г. Статью на эту тему он не опубликовал.

78

Булгарин употреблял слово «простите» в значении: «прощайте».

79

Окончание предложения в копии отсутствует.

80

Имеется в виду А. Ф. Малиновский.

81

В июне была опубликована статья Калайдовича «Азбука, составленная Василием Федоровичем Бурцовым» (СА. 1823. № 11. С. 314–327), а в июле подготовленная им публикация «Собственноручные письма Ломоносова и Сумарокова к историографу Миллеру» (Там же. 1823. № 14. С. 92–100). Первая статья начинается со следующих слов: «Написано по прочтении статьи, по сему предмету помещенной в № 6 “Северного архива” текущего года, где вместо азбуки Бурцова рассмотрена совершенно другая» (с. 314).

82

Окончание предложения в копии отсутствует.

83

То есть «Письма К. Калайдовича к А. Ф. Малиновскому…».

84

В том же месяце в СА (№ 10. С. 296–298) была помещена анонимная рецензия на книгу Калайдовича, где говорилось, что «она по всем отношениям заслуживает внимание любителя истории и место в каждой библиотеке» (с. 297).

85

См.: Древние грамоты / [Примеч. Ф. В. Булгарина] // СА. 1824. № 1. С. 14–18.

86

См.: Граф Коновницын // СА. 1822. № 18. С. 480–488; Московский купец Василий Алексеевич Плавильщиков, содержатель типографии, книжного магазина и библиотеки для чтения // Литературные листки. 1823. № 3. С. 37–39; Марина Мнишех, супруга Димитрия Самозванца // СА. 1824. № 1. С. 1–13; № 2. С. 59–73; № 20. С. 55–77; № 21/22. С. 111–137.

87

Имеется в виду существовавшее с 1804 г. при Московском университете Императорское общество истории и древностей Российских.

88

Речь идет о примечании Булгарина к присланному В. Б. Броневским тексту указа, опубликованного под названием «О лечительных водах, сысканных в Липецке».

89

См.: Туманский Ф. О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. СПб., 1788. Ч. 9.

90

В этом году Калайдович поместил в журнале Булгарина только один текст: Записка о выезде в Россию правнуков Андрея Михайловича Курбского // СА. 1824. № 19. С. 1–6.

91

Имеется в виду собиратель рукописей XI–XVII вв. и старопечатных книг Ф. А. Толстой.

92

А. Ф. Малиновский в течение длительного времени собирал материалы по истории театра в Москве, в его архивном фонде в РГАДА (Ф. 139) сохранились многочисленные выписки и копии документов по данной теме. Обобщающий труд он не написал, но опубликовал несколько статей: Записки, принадлежащие к истории российского театра // Собрание некоторых театральных сочинений с успехом представленных на Московском публичном театре. М., 1790. Ч. 2. С. 1–24; О российском театре // Русский вестник. 1808. № 1. С. 109–124 (расширенный вариант предыдущей). Последнюю Булгарин перепечатал в своем журнале: Историческое известие о российском театре (Из исторических записок А. М.) // СА. 1822. № 21. С. 179–190. Возможно, в письме имеется в виду «Записка о возникновении и развитии театрального искусства в Москве со времени Алексея Михайловича по 19 век» (РГАДА. Ф. 139. Д. 260), см. ее публикацию: Старикова Л. М. «Записка о возникновении и развитии театрального искусства в Москве со времени Алексея Михайловича по 19 век» А. Ф. Малиновского // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. 1993 год. М., 1994. С. 51–64.

93

См.: Калайдович К. Ф. Иоанн, ексарх болгарский: исследование, объясняющее историю словенскаго языка и литературы IX и X столетий. М., 1824. В анонимном (возможно, булгаринском) отклике на книгу в журнале «Сын Отечества» книга была названа «важным, драгоценным сочинением», которое «займет первое место в числе книг исторических и филологических, вышедших у нас в течение нынешнего года» (1824. № 46. С. 266).

94

Летопись Несторова по древнейшему списку мниха Лаврентия / Издание проф. Тимковского. М., 1824.

95

Присланная Калайдовичем статья появилась в булгаринском журнале в следующем месяце: Записка о выезде в Россию правнуков Андрея Михайловича Курбского // СА. 1824. № 19. С. 1–6.

96

А. О. Корнилович дал для отдела статистики в СА большую статью «Известия об успехах промышленности в России, и в особенности при дворе Алексея Михайловича» (1823. № 1. С. 37–64).

97

Речь идет о «Собрании государственных грамот и договоров», издававшемся на средства графа Н. Н. Румянцева с 1813 г., см. ссылку на этот источник в указанной статье Корниловича (Там же. С. 57).

98

На записке адрес: «Его высокоблагородию Александру Осиповичу Корниловичу, г. штабс-капитану в Главный штаб Его Величества».

99

Письмо написано не ранее середины 1823 г., когда в СА был опубликован упоминаемый в тексте письма перевод Корниловича, и не позднее 1825 г., так как 14 декабря 1825 г. Корнилович был арестован. Скорее всего, его следует датировать февралем или мартом 1825 г., поскольку Корнилович, регулярно печатавший свои статьи и переводы в СА, после вышедшего в марте № 5 в журнале Булгарина не печатался.

100

См.: Бутурлин Д. П. Отрывок из второй части Военной истории походов россиян в XVIII столетии / [Пер. А. О. Корниловича] // Сын Отечества. 1823. № 27. С. 3–19; № 28. С. 53–69; № 29. С. 101–108.

101

Скорее всего, имеется в виду петербургский обер-полицмейстер И. В. Гладков. Н. И. Греч упоминает его, наряду с Магницким и др., среди ревностных сторонников религиозного благочестия (Греч. С. 384–385).

102

Корнилович по вероисповеданию был католиком, во время следствия по делу декабристов он показал, что бывал у причастия и исповеди ежегодно (Восстание декабристов: документы. М., 1969. Т. 12. С. 338).

103

Н. И. Греч в своих воспоминаниях, характеризуя Булгарина начала 1820-х гг. как умного и любезного человека, «способного к дружбе и искавшего дружбы людей порядочных», в то же время отмечал, что «он не пренебрегал знакомством и милостью людей знатных и особенно сильных. Умел он сойтись и с гнусным Магницким, и с сумасбродным Руничем, и с глупым Кавелиным, познакомился с лицами, окружавшими Аракчеева, пролез и к нему самому» (Греч. С. 667–668).

104

Вставка В. Е. Якушкина.

105

По мнению Н. И. Греча, у Корниловича «была страсть знакомиться и бывать в знатных домах, в кругу блистательной аристократии, у графини Лаваль, у Лебцельтерна (австрийского посланника) и пр.» (Греч. С. 509–510).

106

Вставка В. Е. Якушкина.

107

В письме к брату Михаилу от 4 января 1832 г. Корнилович писал: «Если будешь в Петербурге, постарайся познакомиться с Семеном Никол[аевичем] Корсаковым. Из всех наших ученых (я почти всех их знал), говорю решительно, он имеет самые основательные сведения в русской статистике и за пояс заткнет всех Германов и Арсеньевых с братиею. <…> Я с ним некогда жил очень хорошо и надеюсь, что, невзирая на мое несчастие, звание моего брата доставит тебе радушный прием в его доме» (Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.; Л., 1957. С. 307).