Полная версия

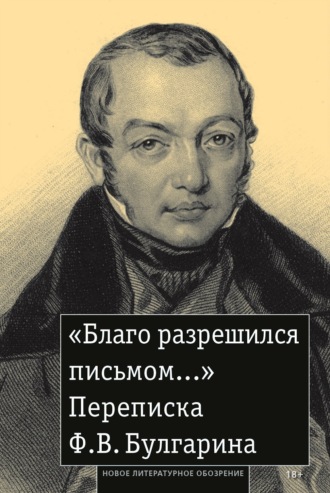

«Благо разрешился письмом…» Переписка Ф. В. Булгарина

173

Поэт и журналист Францишек Гжимала в Обществе шубравцев имел прозвище Гурхо. Он издавал в Варшаве журналы «Sybilla Nadwiślańska» («Сивилла Надвислянская»; 1821) и «Astrea» («Астрея»; 1821–1825).

174

Письмо Булгарина датировано по старому стилю, то есть 1 февраля по новому стилю.

175

Лелевель имеет в виду следствие в Виленском университете в 1823 г. по делу тайного общества филаретов.

176

Это не совсем так. И. Н. Лобойко оказывал Лелевелю содействие в работе над рецензией. Например, он писал З. Я. Доленге-Ходаковскому 8 декабря 1822 г. следующее: «Лелевель занимается рецензиею над Историею Карамзина. Скажите нам, в каком номере Вестника Европы напечатана ваша рецензия на первый его том» (РНБ. Ф. 588. Оп. 4. Ед. хр. 78).

177

Имеется в виду З. Я. Доленга-Ходаковский. Он писал И. Н. Лобойко 29 января 1822 г. об «Истории государства Российского»: «Сию Историю, во всех веках единообразную, всегда нежную, постоянно легкую, можно занимательно читать при алтаре в Книдосе и в собрании прелестей, нежели привязать к земле России, угрюмой и по характеру жителей, и по закону климата. Это прекрасный шар воздушный, который высоко парит, не касаясь ногами Земли и всех мест, достопамятных происшествиями, ибо география отечественная является всего менее известною для г. Карамзина и всего менее употребительною» (цит. по: Козлов В. П. Указ. соч. С. 89, с уточнениями и дополнениями по автографу: РНБ. Ф. 440. Оп. 1. № 4. Л. 12 об. – 13).

178

Лелевель в рецензии на «Историю» Карамзина писал: «…чувствительность везде управляет его [Карамзина] умом и сердцем; он негодует или сострадает, утешается или жалуется, и в различных движениях души испещряет повествование нравственными изречениями. <…> Особенно французские писатели любят сей род изложения, который не только что позволен в истории, но даже сообщает оной приятность, если сии изречения и рассуждения употреблены с умеренностию, как советуют все авторы, писавшие о том, каким образом должно излагать Историю». Тут Лелевель сделал сноску, в которой писал: «Требуя от историка глубокого и поучительного рассмотрения предмета, мы не хотим, чтоб он часто прерывал свое повествование собственными размышлениями и рассуждениями. Blair H. Lectures on rhetoric and belles lettres. Basil, 1820. T. III. Р. 50» (СА. 1823. № 19. С. 75–76).

179

Абу-Симбел (также Эбсамбул) – археологический памятник на юге Египта, обнаруженный в 1813 г. Он состоит из двух огромных пещерных храмов, высеченных на склоне горы фараоном Рамзесом II в XIII в. до н. э. Сенковский видел его во время путешествия по Египту и описал в следующем очерке: Краткое начертание путешествия в Нубию и верхнюю Эфиопию (Отрывок из дневных путевых записок Иосифа Сенковскаго) // СА. 1822. № 1. С. 70–113; очерк в том же году был издан на польском языке: Wyiątek z opisu podrózy do Nubii i wyższej Etiopii. СПб., 1822. Однако про пропасть в нем ничего нет. Лишь в 1835 г. Сенковский опубликовал подробное описание поездки: Эбсамбул. Нубийские сцены // Библиотека для чтения. 1835. Т. 8. С. 219–244; Т. 9. С. 69–110. Здесь он писал, что снаружи вход в храм засыпан песком, а когда отрывают узкий проход в него, то внутри пол оказывается довольно далеко; поэтому он провалился в эту «пропасть». Лелевель мог слышать рассказ о посещении храма от самого Сенковского, когда тот после длительного пребывания на Востоке вернулся в 1821 г. в Вильно и лишь затем, через несколько месяцев, отправился в Петербург.

180

как нечто метафизическое, которое существует только в истории (фр.).

181

Имеется в виду А. Н. Голицын.

182

Н. М. Лонгинов заведовал благотворительными и учебными заведениями, состоявшими под покровительством императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Молодой она названа в отличие от императрицы Елизаветы Алексеевны, вдовы Александра I.

183

Речь идет о журнале «Dziennik Wileński», выходившем под редакцией А. Марциновского.

184

Имеется в виду «Журнал Департамента народного просвещения».

185

недобросовестностью (фр.).

186

В 1823 г., когда было написано комментируемое письмо, он назывался «Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire».

187

Среди опубликованных сочинений О. И. Сенковского такой работы нет, возможно, имеется в виду книга, упомянутая в примеч. 64.

188

Летты (латгалы) – восточно-балтское племя, населявшее восток современной Латвии.

189

Булгарин неточно цитирует сатиру «Певец в Беседе славянороссов» (1813), которая была написана К. Н. Батюшковым при участии А. Е. Измайлова. В оригинале: «Холуй Анастасевич!» (Батюшков К. Н. Сочинения / Ред., ст. и коммент. Д. Д. Благого. М.; Л., 1934).

190

На полях написано: «Прибавить».

191

Ср.: СА. 1823. № 19. С. 67–68.

192

На полях написано: «Поприбавлять».

193

Имеется в виду Нарушевич.

194

Ср.: СА. 1823. № 19. С. 70–71.

195

На полях написано: «Весь этот абзац прибавить». Булгарин абзац прибавил, но опустил последнее предложение вставки. См.: СА. 1823. № 19. С. 78–80.

196

В переводе Булгарина (СА. 1823. № 20. С. 150) выделенных курсивом слов нет.

197

Ср.: Там же. С. 159–160.

198

В журнале «рыцарская честь была известна русским» вместо «Рюрикам» (см.: СА. 1823. № 22. С. 288).

199

«В письме от 2 апреля 1823 г. Сенковский затрагивает вопрос о происхождении лехов и славян; при этом он просит Лелевеля прочесть письмо до конца с таким же хладнокровием, с каким он разбирает Карамзина. Вот некоторые любопытные места: “В твоем прошлом письме ты говоришь, что лехи славяне пришли от Хвалынского озера. Не знаю, что ты подразумеваешь под Хвалынским озером, я же под этим не могу ничего иного подразумевать, как Каспийское море… знаю, однако, что некоторые наши писатели, наполовину расслыша это название, относили его совершенно неправильно к Азовскому морю… Вероятно, не зная этого, ты употребил Хвалынское озеро в значении Азовского моря, так как я предпочитаю полагать, что ты хочешь вывести славян с берегов Азовского моря, а не Каспийского…

Но все факты опровергают мнение, будто славяне жили вблизи Черного моря… Скифы никогда не были славянами, сарматы тоже… Все северное прибрежье Черного и Азовского морей, равно как Волгу и Каспийское море, заселяли испокон веков народы угрского, турецкого и курдского племени и никогда среди них не было никакого славянина. Каким же образом могли оттуда явиться лехи славяне? А если лехи пришли с Азовского моря, то они никогда не были славянами. – Впрочем, излишни длинные доказательства, следует только оставить некоторое предубеждение, чтобы убедиться, что польское дворянство и крестьяне принадлежат к двум различным племенам.

Очень жалею, что я не знаком с твоими исследованиями о славянах и вовсе не знаю твоего об этом вопросе мнения. Одно меня беспокоит, что, пожалуй, мы слишком разошлись и впали в две крайности”. Удовлетворяя желанию Сенковского, Лелевель послал ему через Булгарина два свои рассуждения о славянах, прося его высказать свое мнение. Но Сенковский отказался быть судьею в этом вопросе, ссылаясь в письме от 5 января 1824 г. на то, что он славянством не занимался специально и что сам Лелевель, посылая ему свои статьи, заранее знал, что они с его стороны вызовут “невольное восхваление его исследований и серьезной критики”» (Иоахим Лелевель как критик «Истории государства Российского» соч. Карамзина. № 9. С. 79–80).

Булгарин мог сам отказаться от публикации продолжения рецензии, или его запретила цензура. Это могло быть связано с тем, что в 1823–1824 гг. работал Комитет для рассмотрения дела о беспорядках, происшедших в Виленском университете, и 14 августа 1824 г. император утвердил его заключение, по которому Лелевель был уволен из университета и должен был покинуть Вильно. Публикация его критической рецензии на издаваемую по императорскому распоряжению «Историю государства Российского» могла быть расценена как неблагонамеренный поступок. Но отношения с Лелевелем Булгарин продолжал поддерживать. Например, в 1827 г. Лелевель выступил посредником между Булгариным и графом Юзефом Залусским (см.: Федута А. И. Письма прошедшего времени. Минск, 2009. С. 23). Позднее, видимо, у Булгарина было намерение продолжить публикацию рецензии. 20 июня 1828 г. М. Малиновский, который жил в квартире Булгарина, писал Лелевелю, что «Булгарин обрел новую к ней [рецензии] страсть» (цит. по: Там же. С. 65). Однако присланное Лелевелем окончание в СА так и не появилось. Впоследствии полный текст рецензии был опубликован на польском под названием «Сравнение Карамзина с Нарушевичем»: Lelewel J. Porównanie Karamzina z Naruszewiczem // Lelewel J. Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1865. T. XVIII, tom drugi. S. 199–319. См. также научное переиздание с обстоятельным комментарием Нины Ассородобрай: Lelewel J. Dziela. Warszawa, 1964. T. 2. Pt. 2. S. 588–628. Часть рецензии, которая не была помещена в СА, составляет более трети ее объема.

200

«[Письмо] означено неверно польским издателем 1825 годом: вместо 1825 года следует читать 1823 г.; это будет очевидно, когда мы сопоставим его с письмом Лелевеля от 25 ноября 1823 года. Оно и есть прямой ответ на письмо, неверно помеченное 1825 годом. Русский переводчик сделал еще одну ошибку, поставив вместо ноября – апрель. По нашим соображениям письмо относится к 15 ноября 1823 г.» (Там же. С. 80).

201

Имеется в виду О. И. Сенковский.

202

априори; здесь: до прочтения (лат.).

203

Речь идет об Институте восточных языков при Министерстве иностранных дел, который был основан в 1823 г. с целью подготовки переводчиков и дипломатов для дипломатических миссий в Персии, Турции и Египте. 9 октября 1823 г. О. И. Сенковский отправил профессору Виленского университета И. Н. Лобойко письмо с просьбой подобрать 10 студентов и выпускников Виленского университета для изучения восточных языков в Петербурге (текст письма см.: ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 2. Ед. хр. 21). После следствия по делу кружка филаретов в Виленском университете император 14 августа 1824 г. утвердил приговор. Там говорилось, в частности, как вспоминал Лобойко: «Казеннокоштных студентов, изъявивших по приглашению моему желание под руководством профессора Сенковского посвятить себя изучению восточных языков, отправить в Казанский университет» (Лобойко И. Н. Указ. соч. С. 194).

204

В переводе Нарушевич и Карамзин названы «славянскими писателями» (СА. 1823. № 19. С. 57).

205

В переводе Булгарина было следующее: «Истина искажается по следующим причинам: 1) чрез сообщение прошедшему времени характера времен настоящих; 2) когда писатель увлекается чувством народности; 3) от привязанности к своей религии; 4) от ослепления политическими мнениями».

206

Лелевель, видимо, завершая письмо, еще не прочел текст своей рецензии в № 22. Слово «окончание» в начале публикации относилось ко второй статье рецензии, а в конце ее говорилось, что, рассмотрев «общий состав» книги Карамзина, автор приступит к «частной критике» ее.

207

Имеется в виду Даниил Романович, князь галицкий (1205–1264, с перерывами), король Руси (1253–1264).

208

«Civitas, многолюдное селение, главный город округи или по-нынешнему город (Burg), имел поблизости castrum, castellum, крепость, за́мок, т. е. грод, в котором пребывали чиновники, управляя городом и округою; сей грод или град служил убежищем и защитою гражданам в военное время» (СА. 1824. № 2. С. 92).

209

См.: Софийский временник, или Русская летопись с 862 по 1534 год / Издал Павел Строев. М., 1820–1821. 2 ч. Книга была выпущена на средства графа Н. П. Румянцева.

210

Даже в Софийском часто говорится о городе, построенном у места.

211

Речь идет о тексте конца XIII в. по истории Галицко-Волынского княжества в XIII в., который сейчас условно называют Галицко-Волынской летописью. Сохранились Ипатьевский, Хлебниковский и Погодинский списки рукописи; первые два из них опубликованы: Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 2: Ипатьевская летопись; Галицко-Волынская летопись: Текст. Комментарий. Исследование / Сост. Н. Ф. Котляр, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин под ред. Н. Ф. Котляра. СПб., 2005.

212

Публикация перевода была продолжена в августе (№ 15, 16) и завершена в октябре (№ 19).

213

Лелевель имеет в виду статью М. Погодина «Нечто против опровержений г. Лелевеля» (Вестник Европы. 1824. № 5. С. 14–23). В ней Погодин писал об ошибочности мнения Лелевеля, что первым местопребыванием Рюрика на Руси был Новгород, а не Ладога (как писал Карамзин). Погодин опирался на статью К. Ф. Калайдовича «Разыскание о пришествии Рюрика в Ладогу» (Труды Общества истории и древностей российских. М., 1815. Ч. 1. С. 114–129), замечая, что «г. Лелевель не упоминает об нем, ссылаясь между тем на многие книги, которые считаются у нас классическими в одних книжных лавках и в журнальных по отношениям объявлениях» (с. 14). Лелевель дал развернутый аргументированный ответ Погодину в заключительном разделе своего отзыва, но он не был опубликован в СА, так как Булгарин не завершил публикацию рецензии (см. в полном польском тексте: Lelewel J. Porównanie Karamzina z Naruszewiczem // Lelewel J. Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1865. T. XVIII, tom drugi. S. 304–309).

214

А. А. Бестужев писал в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года», что в «Северном архиве» Булгарина «Критика Леллевеля на Историю государства Российского была приятным и редким феноменом в областях словесности; беспристрастие, здравый ум и глубокая ученость составляют ее достоинство» (цит. по: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым / Изд. подгот. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.; Л., 1960. С. 270).

215

Упомянутый в примеч. 102 Хлебниковский список хранится сейчас в Российской национальной библиотеке, бывшей Императорской публичной библиотеке.

216

Видимо, Лелевель упоминал книгу И. В. Нехачина «Новое ядро российской истории, от самой древности россиян и до нынешних дней благополучнаго царствования Екатерины II Великия» (М., 1795).

217

Пташицкий писал: «Напечатав в октябрьской книжке “Северного архива” за 1824 г. последнюю часть критики, Булгарин отметил, что “будет продолжение”, и прибавил: “я не имею более подлинника критики г. Лелевеля. Но он обещал мне доставить продолжение”. – Из письма Сенковского от 18 (30) июня 1825 г. видно, что Лелевель прислал продолжение критики вместе с письмом к Булгарину. <…> Вот важнейшие места: “Твою статью о Карамзине я давно отдал Булгарину, но твое второе письмо еще лежит у меня… Он теперь живет где-то в деревне, а в городе у него нет квартиры; в типографию Греча отдавать не хочу, так как там все теряют. <…> Когда ты долго не присылал ему начатой рецензии, он часто приходил в отчаяние, прибегал ко мне, говорил, что ты лишил его чести, сердился, проклинал поляков, но я смеялся… И действительно, когда я теперь дал ему твою статью, то нет уже другого человека, более ученого, более честного, более хорошего, чем ты, и если б я теперь в шутку сказал бы что против тебя, то выцарапал бы мне глаза… Итак, будь твердо уверен, что Булгарин не остынет к тебе, за это могу ручаться, но придет в отчаяние всякий раз, как только опоздаешь со своею статьею”. 3 марта 1826 г. Сенковский тоже упоминает о критике: “Рецензию Карамзина я сам теперь перевожу на русский язык, ты должен извинить, что так опоздали, виной этому не я, не издатель, а обстоятельства. Греч опасно заболел, и Булгарин остался сам писателем, издателем и корректором в трех журналах и никаким образом не мог заняться твоими статьями”. Несмотря, однако, на все эти уверения Сенковского, критика больше не появилась; она прекратилась на статье, помещенной в ноябре 1824 г.» (Русская старина. 1872. № 9. С. 85–87).

218

Профессор Виленского университета И. Н. Лобойко писал в воспоминаниях: «Адмирал Александр Семенович Шишков, сделавшись министром народного просвещения, обращался со мною по-прежнему искренно. Если бы я предвидел поражение невинно исключенных из университета виленских профессоров, я непременно предварил бы Шишкова принять их сторону и действовать в их защиту; но я был в тех мыслях, что следствие Новосильцова касалось только одних студентов, а что оно по окончании не угрожало им никакою опасностию, в этом я не сомневался. Но дело кончено, и поправить его было невозможно. Я вознамерился, по крайней мере, представить министру скоропоспешность, необдуманность и несправедливость этого приговора. Я знал, что Шишков не оскорбится моею смелостию, ибо не он этому виною. Министр, выслушав меня терпеливо, дал точно такой ответ, какого я ожидал: “Я всему этому, что вы говорите, верю. Но что мне было делать против двух сильных противников; я в следствии не участвовал. При допросе был один Новосильцов; его мнение поддерживал Аракчеев. Мог ли я им противоречить?” После этого силился я доказать министру, сколько теряют любимые его науки от этого изгнания и что все мои надежды на то, что я мог бы сделать в союзе с Лелевелем, Даниловичем и Бобровским для русской филологии, древней русской и славенской словесности – рушились.

Я напоминал министру, что имя Лелевеля и Даниловича приобрело уже уважение в русской литературе. Лелевель напечатал в “Сыне Отечества” разбор на первые два тома Карамзина “Истории”, сличив ее с “Польскою историею” Нарушевича и показав, с какой точки смотрел на историю тот и другой; что этот разбор привел в восхищение многих знатоков и в том числе графа Сергея Григорьевича Строгонова, бывшего попечителем Московского университета; что Лелевель занимается русскою палеографиею и сам гравировал и печатал многие образцы русских документов, из разных веков <…>. Министр не скучал моею беседою и заключил ее сими словами: “Даниловичу я дам место в Харьковском университете, но прочим помочь я не могу”» (Лобойко И. Н. Указ. соч. С. 196–197).

219

Возможно, речь идет о следующей книге: Teodora Wagi Historya książąt i królów polskich: krótko zebrana, dla lepszego użytku znacznie przerobiona i pomnożona / [Przez Joachima Lelewela]. Wilno, 1824.

220

Булгарин хотел вступить в Королевское общество друзей наук (существовало в Варшаве в 1800–1832 гг.). 14 марта 1828 г. М. Малиновский писал Лелевелю: «Господин Тадеуш Булгарин упрашивает Вас соизволить назвать ему способы стать членом Королевского общества друзей наук. Он хотел бы прислать в библиотеку общества 5 томов своих произведений и по экземпляру издаваемых им газет. Если же претендент должен подать просьбу, соизвольте прислать ее форму. Впрочем, я б посчитал, что общество поступило бы весьма хорошо, предоставляя ему эту честь, в особенности потому, что господин Булгарин является наилучшим русским прозаиком и сам его величество император с удовольствием читает его произведения и вознаграждает автора» (цит. по: Федута А. И. Указ. соч. С. 54). Лелевель выступил посредником, см.: Федута А. И. Указ. соч. С. 66, 84. 3 октября того же года Малиновский сообщал Лелевелю: «Булгарин с огромной благодарностью принял доказательство памяти Вашей о его членстве, которого жаждет, как гриб дождя. Он посылает Вам 2 экземпляра своих сочинений в шитой обложке – один для общества, второй – для председателя» (Там же. С. 85). Имеются в виду «Сочинения Фаддея Булгарина» (СПб., 1827–1828. Т. 1–5). Президентом (председателем) общества был Ю. У. Немцевич.

221

Письмо Булгарина Немцевичу см. в кн.: Kraushar A. Towarzystwo warszawskie przyjaciól nauk. 1800–1832. Kraków; Warszawa, 1905. Кs. 3. S. 464.

222

См.: Булгарин Ф. В. Димитрий Самозванец: исторический роман. СПб., 1830. Ч. 1–4.

223

Булгарин дважды сослался в романе на следующую книгу: Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział. Warszawa, 1829.

224

См.: Булгарин Ф. В. Иван Выжигин: нравственно-сатирический роман. СПб., 1829. Ч. 1–4. Известны следующие переводы романа на польский язык: Jan Wyżygin, romans satyryczny oryginalnie napisany w języku rossyjskim przez przekład Jana Godziemby Radeckiego. 4 t. Wilno, 1829; Jan Wyżygin: Satyryczno-moralna powieść, podług 2 popr. wyd. tłum. z rosssyjsk. S. M. 4 t. Warszawa, 1830; Jan Wyżygin. Romans obyczajowy, przekł. z rossyjskiego. Warszawa, 1830. Польские библиографы раскрывают криптоним переводчика как Станислав Мацкевич, а не как Микульский.

225

Г. Бучинский перевел на польский язык ряд русских книг, в том числе «Историю государства Российского»: Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina / Przeł. G. Buczyński. Warszawa, 1824–1830. T. 1–12.

226

Вскоре после выхода русского издания были изданы два перевода на польский язык: Dymitr Samozwaniec. Warszawa, 1830. 4 t.; Dymitr Samozwaniec, romans historyczny / [Przekład Kar. Korwella]. Wilno, 1831. T. 1.

227

Речь идет о следующей анонимно напечатанной статье: Обозрение иностранных колоний в Новороссийском крае // СА. 1823. № 19–21; 1824. № 3, 4, 6–9. Название варьировалось. Статья предварялась следующим примечанием Булгарина: «Мы приятнейшим долгом поставляем себе изъявить пред публикою душевную нашу благодарность Петру Александровичу Муханову, равно как и неизвестному сочинителю, за сообщение сей драгоценной статьи. Невозможно требовать более точности, занимательности и наблюдательного духа от статистического обозрения. Почтенный автор имеет полное право на признательность своих соотечественников, а особенно любителей отечественной статистики. Мы просим его от имени читателей нашего журнала продолжать свои труды и обогащать “Северный архив” превосходными своими произведениями».

228

Публикация статьи была завершена в мае 1824 г. Продолжения ее в СА не было.

229

«Чем тебя я огорчила?» – первая строка популярной песни, в основе которой стихотворение А. П. Сумарокова без названия (1770). У Сумарокова было «Чем тебя я оскорбила?».

230

См.: Речь, говоренная в заседании Общества истории и древностей российских при Императорском Московском университете 14 июня 1823 г. действительным оного членом Павлом Строевым // СА. 1823. № 19. С. 1–27.

231

П. М. Строев помогал В. Д. Сухорукову в работе над историей донских казаков. См.: Барсуков Н. Указ. соч. С. 80–94.

232

Булгарин опубликовал статью Сухорукова «Краткое историческое известие о бывшем на Дону городе Черкаске» (СА. 1823. № 20. С. 87–109; статья сопровождалась обширным примечанием Булгарина, содержавшим в том числе письмо к нему Сухорукова). Позднее журнал «Сын Отечества», с которым Булгарин был тесно связан, напечатал статью Сухорукова «Замечания на некоторые места статьи [И. Т. Радожицкого], помещенной в 41-м № Отечественных записок (с. 345–375), “Дорога от реки Дона до Георгиевска, на пространстве 500 верст”» (1823. № 40. С. 317–328), а Булгарин, поддержав Сухорукова, поместил (под криптонимом А. Ф.) в СА «Краткие замечания на критику г. Сухорукова и антикритику г. Радожицкаго: Письмо к издателю» (1824. № 6. С. 335–346).