Полная версия

Основы здравоохранения. Как сохранить свое здоровье и активное долголетие

Наружное отверстие мочеиспускательного канала. Наружное отверстие мочеиспускательного канала имеет круглую, полулунную или звездчатую форму, расположено оно на 2–3 см ниже клитора. Мочеиспускательный канал имеет длину 3–4 см, просвет его растягивается до 1 см и больше. На всем протяжении он соединён с передней стенкой влагалища. По обе стороны от наружного отверстия мочеиспускательного канала находятся выводные протоки парауретральных желез. В этих образованиях вырабатывается секрет, который увлажняет слизистую наружного отверстия мочеиспускательного канала.

Бартолиновые железы. Бартолиновые железы (железы преддверия влагалища) – парные, продолговато-округлой формы образования, величиной с боб. Расположены они на границе задней и средней трети больших половых губ и вырабатывают секрет беловатого цвета со специфическим запахом. Секрет увлажняет слизистую и обладает антибактериальными свойствами.

Преддверие влагалища. Преддверие влагалища – анатомическое образование. «Дном» преддверия влагалища является девственная плева или ее остатки. Впереди преддверие ограничено клитором, сзади – задней спайкой, по бокам – малыми половыми губами.

Девственная плева. Девственная плева (гимен) – представляет собой тончайшую перепонку кольцевидной или полу лунной формы, толщиной 0,5–2 мм. Девственная плева является границей между наружными и внутренними половыми органами. С началом половой жизни девственная плева разрывается.

Промежность. Промежность в анатомическом смысле – это область между лобком и верхушкой копчика, по бокам ограничена седалищными буграми тазовых костей, по сути, это выход из малого таза. В клиническом (акушерском) смысле промежностью считают область между задней спайкой больших половых губ и заднепроходным отверстием. Расстояние от задней спайки до ануса называют высотой промежности, равняется 3–4 см. Толщину промежности составляют кожные покровы, мышцы, их сухожилия и фасции. Совокупность мягких тканей, занимающих пространство выхода из малого таза, образуют тазовое дно или диафрагму таза. Через тазовую диафрагму у женщины проходят мочеиспускательный канал, влагалище и прямая кишка.

Мышцы и связки тазового дна поддерживают тазовые органы (мочевой пузырь, влагалище и прямую кишку) в анатомическом положении и обеспечивают ряд очень важных физиологических функций: произвольное мочеиспускание и удержание мочи, дефекация, удержание кала и кишечных газов, закрытие входа во влагалище, являются частью родовых путей. Повреждение этих структур в родах приводит к недостаточности мышц промежности и нарушению работы тазовых органов – дисфункции тазового дна, сексуальной дисфункции.

Наружные женские половые органы, включая лобок, большие и малые половые губы, клитор, преддверие и отверстие влагалища, объединяют термином "вульва".

Внутренние половые органы. Внутренние половые органы расположены в полости малого таза и фиксируются в нем посредством мышц, связок и фасций соединительной ткани.

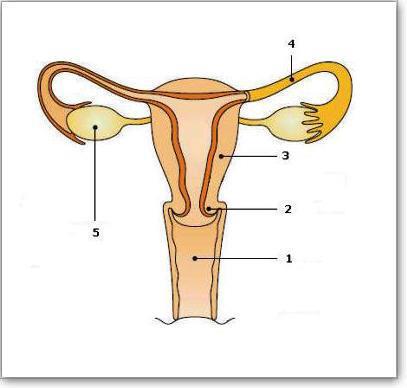

Рисунок 5.7. 1-влагалище. 2-шейка матки. 3-матка.

Придатки матки: 4- маточные трубы. 5- яичники.

Влагалище. Влагалище – это легко растяжимый мышечный орган, представляющий собой трубку длиной 7–8 см. В верхней части стенки влагалище прикрепляется к шейке матки. Влагалище имеет переднюю и заднюю стенки, которые граничат с мочевым пузырём, уретрой и прямой кишкой.

Матка. Матка предназначена для развития оплодотворенной яйцеклетки. Матка – это полый мышечный орган грушевидной формы, состоящий из двух частей: тела и шейки матки. Тело матки "подвешено" в центре малого таза. Спереди от неё располагается мочевой пузырь, сзади прямая кишка. На рисунке видно, что в сечении полость матки представляет собой треугольник, повернутый вершиной вниз. В верхних углах имеется два отверстия – левое и правое. Это устья маточных труб. Через устья полость матки соединяется с маточными трубами, а через них с брюшной полостью.

Матка состоит из трех слоев: 1) внешнего, соединительнотканного слоя (периметрия), контактирующего с полостью брюшины; 2) среднего (миометрия), построенного из гладких мышц; 3) внутреннего (эндометрия), состоящего из соединительной и эпителиальной железистой тканей. Эндометрий – наиболее важный слой, так как именно в него имплантируется оплодотворенная яйцеклетка. Под влиянием гормонов яичников, продукция которых меняется на протяжении менструального цикла, эндометрий подвергается циклическим изменениям.

Патологические образования полости матки (полипы, миомы, спайки и др.) нарушают физиологические процессы имплантации зародыша, приводят к бесплодию и невынашиванию беременности. Патологические образования полости матки удаляются на гистероскопии.

Шейка матки. Нижний отдел матки называется шейкой. Шейка матки (ш.м.) – имеет цилиндрическую форму (у не рожавших – коническую) и частично вдаётся во влагалище (влагалищная часть ш.м.). По центру в шейке имеется веретенообразной формы канал – канал шейки матки (цервикальный канал). Верхний конец этого канала открывается в полость матки – внутренний зев. Нижнее отверстие открывается во влагалище – наружный зев. Цервикальный канал соединяет влагалище и полость матки. Через влагалище поступает семя, вытекает менструальная кровь, рождается ребенок и выходит послед. Влагалище вместе с каналом шейки матки во время родов образуют родовой путь, по которому происходит движение плода наружу.

Слизистая цервикального канала имеет железы, выделяющие вязкую слизь, которая является слизистой "пробкой". Шеечная слизь является барьером на пути "биологического мусора" (тел погибших клеток, бактерий и т. п.) в полость матки.

Шейка матки фиксируется в полости таза за счет связочного аппарата: крестцовоматочных и кардинальных связок. К ней крепятся лобково-шеечная и ректовагинальная фасции – опорные структуры для стенок и сводов влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки. Повреждение связочного аппарата приводит к опущению органов малого таза – пролапсу тазовых органов.

Маточные трубы. Маточные трубы – это парные, полые мышечные образования, длиной около 13 см. Конец трубы, прилегающий к яичнику, расширяется в виде воронки с бахромчатыми краями. Внутренняя поверхность труб покрыта слизистой тканью, имеющей реснички. Реснички находятся в постоянном движении и вместе с перистальтическими сокращениями самой трубы помогают яйцеклетке продвигаться от яичника к матке. Таким образом, основная функция м.т. – транспортная.

Яичники. Яичники (их два: левый и правый) – являются половыми железами. Располагаются яичники по бокам от матки и контактируют с фимбриями маточных труб. Основная функция этой железы – производство яйцеклеток и половых гормонов. С рождения они содержат в себе огромное количество фолликулов – микроскопических пузырьков с яйцеклетками.

В яичниках формируется яйцеклетка и вырабатываются женские половые гормоны. После выхода из яичника яйцеклетка попадает в маточную трубу, где и происходит оплодотворение. Сперматозоиды, оказавшись в полости влагалища, проходят через матку в маточные трубы. Яйцеклетка, оплодотворена она или нет, попадает в матку благодаря сокращениям мышц стенки маточных труб. В начале менструального цикла в одном из яичников (редко в двух) одновременно 25–40 фолликулов начинают увеличиваться в размерах и наполняться жидкостью – «созревать». Однако созреет только один из них, редко два.

Под давлением увеличивающегося фолликула истончённая стенка яичника рвется, фолликул лопается, и яйцеклетка выходит к маточной трубе. При благоприятном стечении обстоятельств здесь её ожидают сперматозоиды. Происходит слияние яйцеклетки со сперматозоидом – оплодотворение, а далее по трубе она транспортируется в полость матки.

В отличие от мужчин, у которых брюшная полость изолирована от внешней среды, у женщин в брюшную полость можно попасть через половые органы, сперматозоиды так и делают.

К сожалению, таким же образом туда проникают патогенные микробы, вызывая воспалительные процессы не только в половых органах, но и в самой брюшной полости. В результате могут развиться осложнения, от бесплодия до потери органа. Наилучшей профилактикой подобных ситуаций является использование презерватива (барьерный метод контрацепции), постоянный половой партнёр и профилактическое обследование семейной пары на заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП).

Две молочные железы также органы женской половой системы. Молочные железы – парные кожные образования на передней поверхности грудной клетки. В центре железы размещён сосок, вокруг которого есть кружочек пигментированной кожи – ореола. Железа состоит из долек железистой ткани с молочными ходами (каналами) и жировой ткани. Каналы, соединяясь друг с другом, образуют выводные протоки, открывающиеся на соске молочной железы. Рост молочных желез, их секреторная функция активизируются гормонами яичника и гипофиза.

Окончательное развитие м.ж. наступает только после вскармливания новорождённого. Кормление грудью – является мощнейшей профилактикой рака м.ж., а период грудного вскармливания должен продолжаться не менее 8 месяцев. В этом возрасте ребёнку начинают давать первый прикорм.

5.3. Системы поддержки (мезодермальные). Опорно-двигательный аппарат (скелет и мышцы)

Опорно-двигательный аппарат является предметом изучения трёх разделов анатомии человека – остеологии, синдесмологии и миологии.

Опорно-двигательный аппарат – скелетно-мышечная система, комплекс костей, суставов, связок, сухожилий и мышц, дающий опору телу позвоночных и обеспечивающий передвижение их в пространстве, а также движения отдельных частей тела относительно друг друга. Опорно-двигательный аппарат включает костный скелет, укреплённый вспомогательными элементами (связками, суставными дисками, менисками и др.), а также мышцы.

Классификация костей. По форме и строению различают:

• длинные кости, у которых длина преобладает над другими измерениями (плечевые, локтевые, лучевые кости);

• плоские кости, у которых два измерения преобладают над третьим (кости крыши черепа, грудина);

• губчатые (короткие) кости, у которых все три измерения примерно одинаковы, состоят преимущественно из губчатого костного вещества (гороховидная кость, надколенник);

• воздухоносные кости, имеющие сложную неправильную форму и полости в теле (лобная, верхнечелюстные кости);

• смешанные (ненормальные) кости, имеющие сложную форму и сочетающие в себе элементы других костей (позвонки, кости основания черепа).

Длинные кости – бедренная, плечевая и другие. Выполняют функцию рычагов и служат для прикрепления мышц конечностей. В них различают среднюю часть – диафиз и суставные концы – эпифизы. У детей открыты зоны роста – прослойка эпифизарного хряща. Между диафизом и эпифизом у взрослых определяют метафиз. Плоские кости — кости черепа, лопатка, тазовые кости, грудина, рёбра защищают внутренние органы, некоторые являются основой прикрепления мышц. Воздухоносные кости – кости черепа и лица – клиновидная, решетчатая, лобная, височная, верхнечелюстная содержат воздухоносные пазухи или ячейки.

По структурным особенностям в костях различают губчатое и плотное (корковое) вещество. Надкостница представляет собой плотную соединительнотканную пластинку, связанную с костью коллагеновыми волокнами. Благодаря деятельности остеобластов и остеокластов происходит рост и построение костной ткани.

У взрослых людей на протяжении большей части жизни соотношение массы скелета и тела удерживается на уровне 20 %. У пожилых и старых этот показатель несколько уменьшается. Сухой, мацерированный (последовательно обезжиренный, отбелённый, высушенный) скелет человека весит 5–6 кг.

Подъязычная кость – единственная кость непосредственно не связанная с другими, – топографически находится на шее, но традиционно относится к костям лицевого отдела черепа. Она подвешена мышцами к костям черепа и соединена с гортанью. Непосредственно к скелету не относятся 6 особых косточек (по три с каждой стороны), расположенных в среднем ухе; слуховые косточки соединяются только друг с другом и участвуют в работе органа слуха, осуществляя передачу колебаний с барабанной перепонки во внутреннее ухо.

Скелет.

Древнегреческое название скелета, оке^етод – «высушенный», происходит от старинного способа изготовления скелета – высушивания на солнце или в горячем песке. Скелет у взрослого человека состоит в основном из костей. В составе скелета взрослого человека около 205–208 костей, из них 32–34 – непарные, остальные – парные. 23 кости образуют череп, 32–34 – позвоночный столб, 25 —рёбра и грудину, 64 – скелет верхних конечностей, 62 – скелет нижних конечностей. При рождении человеческий скелет состоит более чем из 300 костей; число костей в зрелом возрасте снижается до 205–208, так как некоторые кости срастаются вместе, преимущественно кости черепа, таза и позвоночника. Почти все кости объединяются в единое целое с помощью суставов, связок и других соединений.

Упругие свойства костей, хрящей, связок также создают компонент сил, действующих на скелетные рычаги. В местах, где требуются упругость и гибкость, сохраняются хрящи: соединительная ткань участвующая в формировании хрящевых соединений костей (синхондрозов), полусуставов (симфизов) и суставов. Особняком стоит относящийся к дыхательной системе скелет гортани и трахеобронхиального дерева, который полностью сформирован хрящами.

Выделяют следующие функции скелета.

I. Механические:

1. опора – формирование жёсткого костно-хрящевого остова тела, к которому прикрепляются мышцы, фасции и многие внутренние органы;

движение, благодаря наличию подвижных соединений между костями, кости работают как рычаги, приводимые в движение мышцами. Кости и суставы участвуют в движении пассивно, образуя собственно опору тела и защищая внутренние органы от механических воздействий;

2. защита внутренних органов – формирование костных вместилищ (череп для головного мозга и органов чувств; позвоночный канал – спинного мозга);

3. рессорная, амортизирующая, функция – уменьшение и смягчение сотрясения при движении (прочная конструкция стопы, хрящевые прослойки между костями и другие).

II. Биологические:

1. кроветворная, или гемопоэтическая, функция – образование новых клеток крови. Кости содержат костный мозг, центральный орган кроветворения.

2. участие в обмене веществ – кости являются хранилищем различных микро- и макроэлементов, в т. ч. большей части кальция и фосфора организма.

Устройство. Скелет человека устроен по общему принципу для всех позвоночных животных. Кости скелета подразделяются на две группы: осевой скелет и добавочный скелет. К осевому скелету относятся кости, лежащие посередине и образующие остов тела; это все кости головы, позвоночник, рёбра и грудина. Добавочный скелет составляют ключицы, лопатки, кости верхних конечностей, кости таза и кости нижних конечностей.

Осевой скелет. Осевой скелет образован черепом, позвоночником, рёбрами и грудиной. В черепе размещаются головной мозг и большинство органов чувств – глаза, уши, язык и нос. Здесь же находится и отверстие, ведущее к пищеварительной и дыхательной системам. Гибкий S – образный позвоночник, служащий опорой для головы и тела, состоит из 26 костей неправильной формы – 24 позвонков, крестца и копчика. К костным отросткам позвонков прикреплены мышцы и связки, помогающие удерживать позвоночник в вертикальном положении. 7 шейных позвонков поддерживают шею и голову, 12 грудных позвонков сочленяются с рёбрами, а 5 поясничных несут на себе большую часть веса тела. Крестец и копчик, состоящие из сросшихся позвонков, связывают позвоночник с тазовым поясом.

• Череп – костная основа головы, является вместилищем головного мозга, а также органов зрения, слуха и обоняния. Череп имеет два отдела: мозговой и лицевой.

• Грудная клетка – имеет форму усечённого сжатого конуса, является костнохрящевой основой груди и вместилищем для внутренних органов. Состоит из 12 грудных позвонков, 12 пар рёбер и грудины.

Грудная клетка защищает находящиеся в груди органы и участвует в процессе дыхания. Она образована грудиной и 12-тью парами плоских изогнутых рёбер. Сзади каждое ребро сочленяется с позвонком грудного отдела позвоночника. 7 верхних рёбер (истинные) присоединены к грудине при помощи гибких рёберных хрящей. Следующие 3 ребра (ложные) спереди присоединены хрящом к истинным, а 2 самых нижних (колеблющиеся, или плавающие) присоединены только к позвонкам грудного отдела позвоночника, оставаясь спереди свободными.

• Позвоночный столб, или позвоночник – является главной осью тела, опорой всего скелета; внутри позвоночного канала проходит спинной мозг. Подразделяется на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый отделы.

Добавочный скелет. Добавочный скелет состоит из костей рук и ног, а также из двух поясов – плечевого и тазового, которые связывают конечности с осевым скелетом. Лопатка и ключица образуют плечевой пояс. Тазовый пояс несёт на себе вес всей верхней части тела. В кистях и ступнях очень много мелких костей. Руки позволяют нам манипулировать всевозможными предметами. Ноги помогают сохранять равновесие.

• Пояс верхних конечностей – обеспечивает присоединение верхних конечностей к осевому скелету. Состоит из парных лопаток и ключиц.

• Верхние конечности – максимально приспособлены для выполнения трудовой деятельности. Конечность состоит из трёх отделов: плеча, предплечья и кисти.

• Пояс нижних конечностей – обеспечивает присоединение нижних конечностей к осевому скелету, а также является вместилищем и опорой для органов пищеварительной, мочевыделительной и половой систем.

• Нижние конечности – приспособлены для опоры и перемещения тела в пространстве во всех направлениях, кроме вертикально вверх (не считая прыжка).

По анатомическим областям принято разделение скелета человека на кости черепа, позвоночник, грудную клетку и кости плечевого пояса, таз, кости свободных верхней и нижней конечностей.

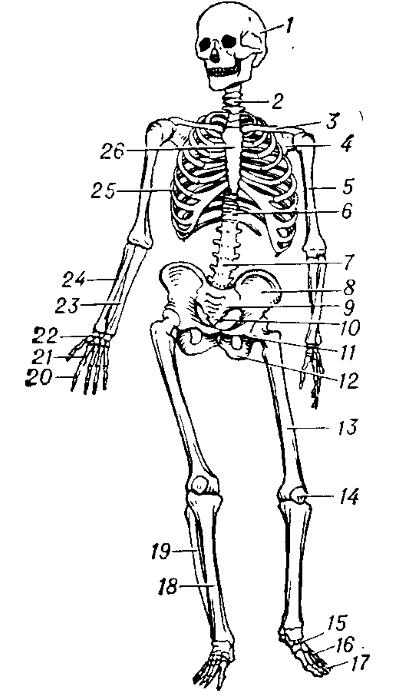

Скелет состоит из соединенных между собой костей, рис. 5.10.

Рисунок 5.10. Скелет человека: 1 – череп; 2 – шейные позвонки; 3 – ключица; 4 – лопатка; 5 – плечевая кость; 6 – грудные позвонки; 7 – поясничные позвонки; 8 – подвздошная кость; 9 – крестец; 10 – копчик; 11 лобковая кость; 12 – седалищная кость; 13 – бедренная кость; 14 – надколенник; 15 – предплюсна; 16 – плюсна; 17 – фаланги стопы; 18 – большая берцовая кость; 19 – малая берцовая кость; 20 – фаланги кисти; 21 – пясть; 22 – запястье: 23 – локтевая кость; 24 – лучевая кость; 25 – рёбра; 26 – грудина.

У позвоночных внутренний С. крайне усложнён и подразделяется на С. головы (череп), осевой С. туловища (хорда, позвонки и рёбра) и С. конечностей. Кости и хрящи могут соединяться друг с другом подвижно (суставы) или неподвижно (швы и сращения). Они приводятся в движение прикрепленными к ним мышцами.

Каждая кость имеет определенную форму, величину и занимает определенное положение в С. Л.

Основной опорой скелета является позвоночник. Упругость сотен связок, хрящевых прослоек и изгибов делает позвоночник прочной и гибкой опорой. Очень сильные межпозвонковые связки допускают самые сложные движения и вместе с тем создают надежную защиту спинному мозгу.

Позвоночник – это гибкий столб, состоящий из позвонков, рсположенных от основания черепа до таза, а также крестец и копчик, кторые формируют заднюю сторону таза. Позвоночник состоит из 33–34 позвонков, последовательно соединённых друг с другом в вертикальном положении. Позвонки разделяют на отдельные типы: шейные, грудные, поясничные, крестцовые (срастаются в крестец) и копчиковые.

В анатомии различают 5 отделов позвоночника:

Шейный отдел (7 позвонков, С1—С 7);

Грудной отдел (12 позвонков, Thl – Th 12);

Поясничный отдел (5 позвонков, L1—L5);

Крестцовый отдел (5 позвонков, S1—S5);

Копчиковый отдел (3–5 позвонков, Cxi – СхЗ-5).

Каждый из первых трех типов позвонков (шейные, грудные, поясничные) предназначен для выполнения соответствующей функции.

Рисунок 5.12. Позвоночник

Между позвонками находятся губчатые диски (жесткие волокнистые хрящи), которые сжимаются под давлением и таким образом нейтрализуют резкие воздействия.

Каждая кость является органом, форма и структура которого обусловлена функцией. Пока все кости находятся на своих местах, позвоночник и позвоночные нервы работают беспрепятственно. Однако, как только позвоночник смещается, нервы придавливаются его сегментами. Создавшиеся препятствия ослабляют функции органов, иммунитет и вызывают серьезные заболевания.

Для фиксации в определенном положении позвоночник ограничен т. н. мышечным корсетом и связочным аппаратом. Вся эта конструкция дает нам возможность двигаться, удерживать позвоночник в физиологическом положении и равномерно распределять нагрузку. Т. о., позвоночный столб выполняет функцию опоры, защиты спинного мозга и участвует в движениях туловища и головы.

Спинной мозг и позвоночник полностью отвечают за наши чувства, движения, поддержание температурного режима, работу сердца и дыхание.

Все наши действия, сознательные или бессознательные, управляются нервами. Поэтому для поддержания здоровья важно сохранять правильное положение черепа, таза и 24 сегментов позвоночника, защищающих спинной мозг.

Даже незначительное смещение позвонков, особенно в верхней части позвоночника, неизменно влечет за собой сбой в подаче нервных импульсов к различным тканям и органам из-за зажима спинного мозга и отходящих от него нервов. Таким образом, появляются многочисленные недуги. И чтобы избавиться от них, необходимо устранить главную проблему смещения позвоночников. Обычно это делается вправлением позвонка на место, чтобы восстановить проводимость нервных импульсов.

Шейный отдел. Анатомически и функционально верхний шейный отдел позвоночника связан с продолговатым мозгом – жизненно важной частью нервной системы. Потому состояние шейного отдела влияет на все внутренние процессы. Этот отдел является самым подвижным.

В шейном отделе позвоночника человека располагаются 7 позвонков.

Первые два позвонка шейного отдела, атлант (лат. Atlas) и эпистрофей (лат. Axis), имеют атипичное строение. У атланта отсутствует тело позвонка – он состоит из передней и задней дуг, соединённых между собой боковыми костными утолщениями (латеральными массами). Атлант прикрепляется к затылочному отверстию в черепе с помощью мыщелков. В передней части эпистрофей имеет костный вырост – зубовидный отросток или зуб. Он фиксируется связками в невральном кольце атланта, представляя собой ось вращения позвонка. Благодаря строению этих позвонков, человек может совершать разнообразные движения головой.

Из-за минимальной нагрузки тела шейные позвонки невелики. Поперечные отростки имеют собственные отверстия (образуются при сращении с рудиментами рёбер), в которых проходят позвоночные артерия и вена. В месте сращения поперечного отростка с рудиментом ребра образуются бугорки (передний и задний). Передний бугорок сильно развит у VI шейного позвонка («сонный бугорок») – к нему можно прижать сонную артерию в случае кровотечения. Остистые отростки шейных позвонков раздвоены (кроме I, у которого остистый отросток отсутствует, и VII). Остистый отросток VII позвонка называется «выступающим». Он является точкой отсчёта позвонков при осмотре пациента.

Грудной отдел. Грудной отдел позвоночника состоит из 12 позвонков. К телам этих позвонков полуподвижно прикреплены рёбра. Грудные позвонки и рёбра, впереди соединённые грудиной, образуют грудную клетку. Только 10 пар рёбер прикрепляются к грудине, остальные свободны.

Тела увеличиваются из-за увеличения нагрузки и имеют рёберные ямки для сочленения с головками рёбер. Обычно один позвонок имеет 2 полуямки – верхнюю и нижнюю. Однако 1-й грудной позвонок имеет полную верхнюю ямку и нижнюю полуямку, Х-й – только верхнюю полуямку, XI-й и ХII-й – имеют полные ямки для соответствующих рёбер. Остистые отростки грудных позвонков длинные, наклонены вниз, черепицеобразно накладываясь друг на друга. Суставные отростки направлены фронтально. На передней поверхности поперечных отростков – рёберные ямки для сочленения с бугорками рёбер (у XI, XII их нет).

Поясничный отдел. В поясничном отделе располагается 5 позвонков. На поясничный отдел приходится очень большая масса, поэтому тела поясничных позвонков самые крупные. Остистые отростки направлены прямо назад. Суставные отростки обращены сагиттально. Есть рёберные отростки (рудименты рёбер), добавочные отростки (остатки поперечных отростков, не слившиеся с ребром), сосцевидные отростки – след прикрепления мышц.