Полная версия

Основы здравоохранения. Как сохранить свое здоровье и активное долголетие

5.2.2. Дыхательная система человека

Дыхание в организме человека и животных представляет собой процесс использования кислорода клетками тканей в биологическом окислении с образованием энергии и конечного продукта дыхания – углекислого газа[22].

Дыхательная система человека — совокупность органов и тканей, обеспечивающих в организме человека обмен газов между кровью и внешней средой.

В организме человека дыхательная система выполняет дыхательную и недыхательную функции. Функции дыхательной системы:

• поступление в организм кислорода;

• выведение из организма углекислого газа;

• выведение из организма газообразных продуктов метаболизма;

• терморегуляция;

• синтетическая: в тканях лёгких синтезируются некоторые биологически активные вещества: гепарин, липиды и др.;

• кроветворная: в лёгких созревают тучные клетки и базофилы;

• депонирующая: капилляры лёгких могут накапливать большое количество крови;

• всасывательная: с поверхности лёгких легко всасываются эфир, хлороформ, никотин и многие другие вещества.

Дыхательная система человека обеспечивает газообмен между атмосферным воздухом и легкими, в результате которого кислород из легких поступает в кровь и переносится кровью к тканям организма, а углекислый газ транспортируется от тканей в противоположном направлении. Дыхательная функция системы поддерживает газовый гомеостазис внутренней среды организма в соответствии с уровнем метаболизма его тканей. С вдыхаемым воздухом в легкие попадают микрочастицы пыли, которые задерживаются слизистой оболочкой дыхательных путей и затем удаляются из легких с помощью защитных рефлексов (кашель, чиханье) и механизмов мукоцилиарного очищения (защитная функция).

Дыхательная система состоит из единого комплекса костной, хрящевой, соединительной и мышечной тканей грудной клетки, дыхательных путей (воздухоносный отдел легких), обеспечивающих движение воздуха между внешней средой и воздушным пространством альвеол, а также легочной ткани (респираторный отдел легких), которая обладает высокой эластичностью и растяжимостью. Лёгкие состоят из лёгочных пузырьков – альвеол. Лёгочные сокращения осуществляются с помощью межрёберных мышц и диафрагмы. Через легкие из организма выводятся с выдыхаемым воздухом пары воды и молекулы летучих веществ (выделительная функция), а также незначительная часть тепла из организма (терморегулирующая функция). Дыхательные пути: носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы.

Дыхательные мышцы грудной клетки участвуют в поддержании положения тела в пространстве (познотоническая функция). Наконец, нервный аппарат дыхательной системы, мышцы голосовой щели и верхних дыхательных путей, а также мышцы грудной клетки участвуют в речевой деятельности человека (функция речеобразования).

Верхние дыхательные пути включают полость носа – сами носовые ходы и придаточные пазухи носа, глотку и гортань, являющиеся путями, по которым воздух при дыхании поступает в трахею, бронхи, а далее к лёгочным альвеолам.

Если изобразить строение нашей дыхательной системы схематично, она напоминает перевернутое дерево – древо жизни. Рассморим его от «корней» к «кроне», следуя по пути, который проходит вдыхаемый нами воздух.

Рисунок 5.4. Дыхательная система человека

Полость носа – начальный отдел дыхательного тракта. Поступая в нее, воздух увлажнятся, согревается и очищается от пыли. Поэтому так важно дышать через нос, а не рот. В ротовой полости нет предназначенных для очищения и обеззараживания воздуха механизмов.

Глотка – этот отдел ДС одновременно является и частью прищеварительного тракта. У нее тоже есть защитные антимикробные организмы, например, миндалины. Если возбудителей инфекции слишком много, возникают воспалительные заболевания глотки. Если поражена слизистая – это фарингит. Воспаление миндалин – это тонзиллит (ангина).

Гортань – это только дыхательный отдел. Здесь располагаются голосовые связки, отвечающие за формирование речи. При воспалении гортани (ларингите) страдают и связки – голос становится сиплым или может пропасть вообще.

Трахея – это главный «ствол» дыхательного дерева. Ее основная задача – транспортировка воздуха дальше к бронхам. Основной защитный инструмент трахеи – это слизь, покрывающая ее стенки.

Парные бронхи – боковые «стволы». Каждый из них затем разделяется на две более мелких, каждый из которых, в свою очередь, – еще на две и т. д. В результате образуется разветвленный лабиринт, который можно сравнить с ветвями дерева. Самые маленькие бронхи заканчиваются пузырьками альвеолоами, которые уже являются частью легких.

Легкие («крона») – представляют собой парный орган, в котором происходит газоообмен. Легкие между собой несимметричны – правое состоит из 3 долей, а левое – только из 2, потому что с этой стороны располагается сердце. В свою очередь, доли делятся на сегменты. Ткань легких представляет собой огромное скопление мельчайших альвеол, Альвеолы (порядка 3 108) находятся на конце мелких дыхательных путей легких, имеют диаметр примерно 0,3 мм и соединяются с самыми узкими бронхами – бронхиолами. Местом газообмена между организмом человека и внешней средой являются альвеолы легких, общая площадь которых достигает в среднем 100 м2. Толщина стенок альвиол – всего одна клетка, а снаружи они густо попутаны сетью кровеносных сосудов. Когда мы делаем вдох, воздух по сети бронхов попадает в альвеолу, она раздувается, кислород свободно просачивается сквозь тонкую стенку в сосуды. Навстречу ему движется углекислвй газ. При выдохе воздух из альвеолы «отсасывается» и она спадает.

Циркуляция крови между клетками тканей организма человека, потребляющих О2и продуцирующих СО2, и легкими, где эти газы обмениваются с атмосферным воздухом, осуществляется системой кровообращения.

Интересно знать. Легкие отностся к органам (наряду с головным мозгом и печенью) к органам, в которых нет болевых рецепторов. Поэтому сами легкие не болят. Дискомфорт и болезненные ощущения при легочных заболеваниях связаны с плеврой. Это гладкая тонкая оболочка, покрывающая легкие снаружи. Он состоит из двух лепестков. Внутренний плотно прилегает к легкому, а наружный прикрепляется к стенкам грудной клетки изнутри. На выдохе между внутренним и внешним листками образуется зазор, а на вдохе, когда легкое раздувается, листки соприкасаются, и зазор почти полностью исчезает. Этот зазор принято называть плевральной плоскостью. Она замкнута и герметична, в ней нет воздуха. При травмах ее целостность может нарушиться, полость стремительно наполняется воздухом. Это называется пневмотораксом, состоянием, угрожающим жизни. Именно плевра густо пронизана нервными окончаниями, и когда воспаление затрагивает и ее, появляются болезненные ощущения.

Существует и заболевание собственно плевры – плеврит, очень болезненное. В плевральную полость может поступать жидкость (выпот), которая накапливается между листками плевры и мешает легкому расправляться на вдохе, то есть мешает дышать.

Еще одна часть ДС, которая не относится собственно к древу – диафрагма. Это мышечная перегородка, разделяющая грудную клетку и брюшную полость. Ее движения (с участием грудной и броюшной мускулатуры) способствуют увеличению и снижению объема легких, благодаря чему мы дышим.

В состав дыхательной системы входит также собственный нервный аппарат, управляющий дыхательными мышцами грудной клетки, чувствительные и двигательные волокна нейронов вегетативной нервной системы, имеющие терминали в тканях органов дыхания.

5.2.3. Мочевыделительная система

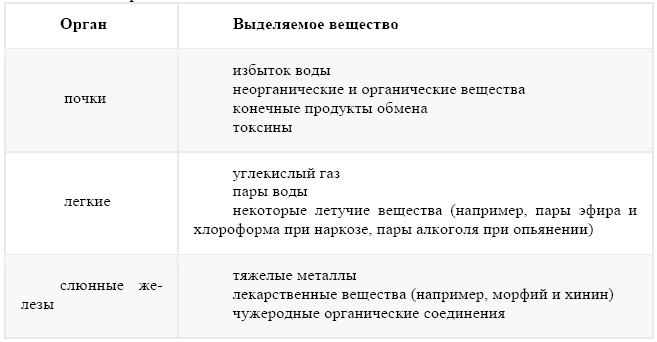

Выделение — часть обмена веществ, осуществляемая путем выведения из организма конечных и промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных и излишних веществ для обеспечения оптимального состава внутренней среды и нормальной жизнедеятельности.

Выделительная система (экскреторная система) – совокупность органов, выводящих из организма животных и человека избыток воды, конечные продукты обмена, соли и ядовитые вещества, введённые в организм или образовавшиеся в нём.

Выделительную систему человека часто называют "мочевыделительной", выделяя основной орган – почки. Но в выделительную систему входят – и легкие (рассматривали по дыхательной системе человека),

Третий орган выделительной системы – кожа, один из самых больших органов тела. Кожа осуществляет:

газообмен;

потовые железы – выделяют соли, воду и органические вещества.

Т.о., выделительная система человека складывается из "подсистемы" – мочевыделительной, легких и кожи.

Таблица. Органы выделительной системы

Продукты выделения. В процессе жизнедеятельности в организме образуются конечные продукты метаболизма. Большинство из них нетоксичны для организма (например, углекислый газ и вода).

Однако при окислении белков и других азотсодержащих продуктов образуется аммиак – один из конечных продуктов азотистого обмена. Он токсичен для организма, поэтому быстро выводится из организма. Растворяясь в воде, аммиак превращается в низкотоксичное соединение – мочевину.

Мочевина образуется, главным образом, в печени. Количество мочевины, выводимой с мочой в сутки, составляет примерно 50–60 г. Таким образом, продукты азотистого обмена практически выводятся с мочой в виде мочевины.

Часть азота выводится из организма в виде мочевой кислоты, креатина и креатинина. Эти вещества – главные азотосодержащие компоненты мочи.

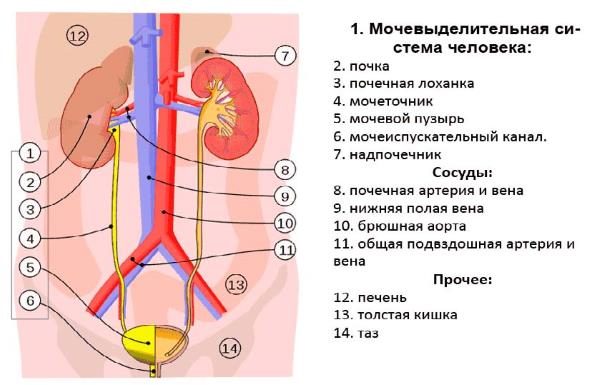

Мочевыделительная система. Мочевыделительная система человека – система органов, формирующих, накапливающих и выделяющих мочу.

В мочевыделительную систему входят:

почки – пара почек (хотя человека может жить и с одной почкой) – находятся за брюшной частью тела, на уровне поясничного отдела;

два мочеточники – проводящие каналы – "посредники" между почками и мочевым пузырем;

мочевой пузырь – полый орган, образованный мышечной тканью, находится в районе малого таза;

мочеиспускательный канал – выводит мочу из организма.

Функции почек. Участие в образовании крови. За 5 минут почки фильтруют всю кровь человеческого организма. В почках она очищается, поступает в вены, и отфильтрованная возвращается в организм.

Почки растворяют вредные вещества в воде – это и есть моча.

Рисунок 5.5

Роль почек в организме не ограничивается только выделением конечных продуктов азотистого обмена и избытка воды. Почки активно участвуют в поддержании гомеостаза организма:

• осморегуляция – поддержание осмотического давления в крови и других жидкостях организма;

• ионная регуляция – регуляция ионного состава внутренней среды организма;

• поддержание кислотно-щелочного баланса плазмы крови (pH = 7,4);

• регуляция артериального давления;

эндокринная функция: синтез и выделение в кровь биологически активных веществ: ренина, регулирующего артериальное давление; эритропоэтина, регулирующего скорость образования эритроцитов, глюкоза, синтезируемая в почке. В почках образуется: аммиак: выделяется в мочу; Аммиак поступает преимущественно в мочу. Некоторое его количество проникает в кровь, и в почечной вене аммиака оказывается больше, чем в почечной артерии.

• участие в обмене веществ;

• экскреторная функция: выделение из организма конечных продуктов азотистого обмена, чужеродных веществ, избытка органических веществ (глюкоза, аминокислоты и др.).

Процессы происходят в почках следующим образом: ультрафильтрация жидкости в почечных клубочках; реабсорбция (обратное всасывание); экскреция мочи. В результате фильтрации, реабсорбции и секреции от 180 л первичной мочи остается только 1,5 л концентрированного раствора ’’ненужных” веществ – вторичная моча. Вторичная моча через собирательные трубки поступает в почечные лоханки. Состав вторичной мочи: вода, соли, токсины, продукты метаболизма (в т. ч. остатки лекарственных препаратов).

Строение почек. Почки – паренхиматозные органы бобовидной формы, расположенные на спинной стороне по бокам поясничного отдела позвоночника.

Размер каждой почки примерно 4 х 6 х 12 см и вес примерно 150 г.

Структурно-функциональной единицей почек является нефрон. В каждой почке человека находятся около 1 млн. нефронов. В нефроне происходят основные процессы, определяющие разнообразные функции почек. В разных отделах нефрона протекают разные процессы, определяющие функции почек.

Почка окружена тремя оболочками (капсулами):

• фиброзной капсулой – внутренней тонкой и плотной оболочкой; во внутренней части этой капсулы присутствуют гладкомышечные клетки, за счет незначительного сокращения которых в почке поддерживается необходимое для процессов фильтрации давление.

• жировой капсулой – средней оболочкой;

жировая клетчатка более развита с задней стороны почки. Функция: упругая фиксация почки в поясничной области; терморегуляция; механическая защита (амортизация). При похудании и уменьшении объема жировой клетчатки может возникнуть подвижность или опущение почек.

• почечной фасцией – наружной оболочкой, охватывающей почку с жировой капсулой и надпочечниками. Фасция удерживает почку в определенном положении. От фасции к фиброзной капсуле через жировую клетчатку проходят соединительнотканные волокна.

Паренхима почки включает:

• корковый слой (наружный слой) толщиной 5–7 мм;

• мозговой слой (внутренний слой);

• почечную лоханку.

Корковое вещество расположено на периферии почки и в виде столбов (колонки Бертини) глубоко проникает в мозговое вещество. Мозговое вещество почечными столбами делится на 15–20 почечных пирамид, обращенных вершинами внутрь почки, а основаниями – наружу. Пирамида мозгового вещества вместе с прилегающим к ней корковым веществом образуют долю почки.

Почечная лоханка – центральная полая часть почки, в которую сливается вторичная моча из всех нефронов. Стенка лоханки состоит из слизистой, гладкомышечной и соединительнотканной оболочек. Из почечной лоханки берет начало мочеточник, несущий образующуюся мочу к мочевому пузырю.

Мочеточники — полые трубки, соединяющие почки с мочевым пузырем. Их стенка состоит из эпителиального, гладкомышечного и соединительнотканного слоя. Благодаря сокращению гладких мышц происходит отток мочи от почек в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь — полый орган, способный к сильному растяжению.

Функции мочевого пузыря: накопление мочи; контроль количества мочи в пузыре; выведение мочи. В среднем человек производит приблизительно 1,5 литра мочи в сутки. Вместимость мочевого пузыря в среднем 600 мл. Обычно содержимое мочевого пузыря стерильно.

Стенка мочевого пузыря имеет мышечный слой, который, сокращаясь, обуславливает мочеиспускание. Как все полые органы, мочевой пузырь имеет трехслойную стенку: внутренний слой из переходного эпителия; средний толстый гладкомышечный слой; наружный соединительнотканный слой.

Мочеиспускание— произвольный (контролируемый сознанием) рефлекторный акт, запускаемый рецепторами натяжения в стенке мочевого пузыря, посылающими в головной мозг сигнал о наполнении мочевого пузыря.

Поток мочи при её выделении из мочевого пузыря регулируется круговыми мышцами-сфинктерами. При начале опорожнения мочевого пузыря его сфинктер расслабляется, а мышцы стенки сокращаются, создавая поток мочи.

Мочеиспускательный канал — трубка, соединяющая мочевой пузырь с внешней средой. Стенка канала состоит из 3-х оболочек: эпителиальной, мышечной и соединительнотканной. Выходное отверстие мочеиспускательного канала называется уретрой. Два сфинктера перекрывают просвет канала в районе соединения с мочевым пузырем и в уретре.

У женщин мочеиспускательный канал короткий (около 4 см), и инфекции проще проникнуть в женскую мочеполовую систему. У мужчин мочеиспускательный канал служит для выделения не только мочи, но и спермы.

В процессе метаболизма белков и нуклеиновых кислот образуются различные продукты азотистого обмена: мочевина, мочевая кислота, креатинин и др.

При нарушении выведения мочевой кислоты развивается подагра.

Кровеносная система почек. Кровь к почкам подходит по почечным артериям (ветви брюшной аорты). Артерии сильно ветвятся и образуют сосудистую сеть. В каждую почечную капсулу заходит приносящая артериола, там она образует капиллярную сеть – почечный клубочек – и выходит из капсулы в виде более тонкой выносящей артериолы. Таким образом создается высокое кровяное давление в капиллярах клубочка для фильтрации жидкой части крови и образования первичной мочи. Давление в капиллярах клубочка достаточно стабильно, его значение остается постоянным даже при повышении общего уровня давления. Следовательно, скорость фильтрации при этом также практически не изменяется. После отхождения от клубочка выносящая артериола вновь распадается на капилляры, образуя густую сеть вокруг извитых канальцев. Таким образом, большая часть крови в почке дважды проходит через капилляры – вначале в клубочке, затем у канальцев. Выносится кровь из почек по почечным венам, впадающим в нижнюю полую вену.

5.2.4. Половая система

Функция половой системы – размножение. Половая система образована органами, ответственными за воспроизводство вида. В её органах формируются половые клетки. Половые органы – это лишь часть половой системы. Чтобы ясно понимать, почему в этих органах происходят те или иные процессы, необходимо иметь представление об устройстве половой системы в целом.

Основная функция мужских половых органов – образование и доставка сперматозоидов (мужских половых клеток) женщине.

Основная функция женских органов – формирование яйцеклетки (женской половой клетки), обеспечение пути для оплодотворения, а также места(матки) для развития оплодотворенного яйца.

Мужская половая система состоит из: 1) яичек (семенников), парных желез, производящих сперматозоиды и мужские половые гормоны; 2) протоков для прохода спермы; 3) нескольких дополнительных желез, продуцирующих семенную жидкость, и 4) структур для выброса спермы из тела.

Яички имеют овальную форму и расположены в мошонке. Пониженная температура в мошонке (по сравнению с температурой в брюшной полости) имеет существенное значение для развития сперматозоидов. Каждое яичко состоит из множества семенных канальцев, эпителиальные клетки которых продуцируют зрелые сперматозоиды. Здесь же вырабатывается и часть семенной жидкости. Между канальцами находится соединительная ткань, интерстициальные клетки которой секретируют половые гормоны, ответственные за развитие вторичных мужских половых признаков. До периода полового созревания, пока яички не функционируют, голос сохраняет детскую высоту звучания, лицо, грудь и конечности не покрыты волосами, грудная клетка еще не развита по мужскому типу и могут наблюдаться значительные жировые отложения.

Сперма (т. е. сперматозоиды в семенной жидкости) после выхода из яичка проходит через прямые канальцы, сеть яичка, выносящий каналец и придаток яичка (эпидидимис), который дополнительно секретирует семенную жидкость. Выходя за пределы мошонки, сперма продвигается по семявыносящему протоку, который объединяется с протоком одного из семенных пузырьков (парная железа, секретирующая семенную жидкость) и образует семявыбрасывающий проток, проходящий через предстательную железу и впадающий в мочеиспускательный канал. Семя выбрасывающие протоки парные. Предстательная железа (простата) полностью окружает семявыбрасывающий проток и часть мочеиспускательного канала сразу за мочевым пузырем. Эта железа, секретирующая семенную жидкость, при некоторых заболевания, а также в пожилом возрасте может увеличиться, сдавливать мочеиспускательный канал и тем самым затруднять мочеиспускание. Мочеиспускательный канал проходит через половой член, по нему выводятся моча и сперма.

Эрекция полового члена (пениса) обусловлена изменениями кровотока и контролируется вегетативной нервной системой. При возбуждении кровь наполняет большие пещеристые тела полового члена, при этом приток крови превосходит его отток. При обратной ситуации пенис становится мягким. Эякуляция, т. е. выброс семени, – результат внезапного сокращения мышц под влиянием нервной стимуляции. В среднем один эякулят содержит 200–300 млн. сперматозоидов. Если их меньше 50 млн. на эякулят, оплодотворение не происходит.

Женская половая система является удивительным механизмом, который наделяет ее возможностью сотворить новую жизнь и испытать радость материнства. Знание принципов ее устройства дают понимание наставлений родителей и докторов.

Половая система одновременно является частью эндокринной системы и связана с нервной системой. У такого оркестра должен быть дирижер-диспетчер. Это нейроэндокринная железа – гипофиз. Она расположена в головном мозге и осуществляет связь между нервной и эндокринной системами.

Нервные импульсы вызывают выработку гормонов в гипофизе, гипофизарные гормоны через кровь, попадают в половые железы (яичники) и там влияют на выработку гормонов яичника (прогестерона и эстрадиола). Изменяя обмен веществ в тканях, гормоны эндокринных желез влияют на работу органов и систем, в том числе и нервной.

Гормоны играют огромную роль, как в развитии, так и в работе половых органов. Половые железы – яичники, являются частью гормональной системы организма, а половые гормоны отвечают не только за развитие половых признаков. Они оказывают влияние на все виды обмена веществ в организме, на работу других органов и систем.

Таким образом, женская репродуктивная (половая) система включает в себя непосредственно половые органы, молочные железы, отделы головного мозга и эндокринные железы, регулирующие работу половых органов.

Половые органы разделяют на наружные и внутренние.

Наружные половые органы женщины.

Лобок. Лобок представляет собой возвышение, расположенное впереди и немного выше лобкового сочленения, покрытое волосами, верхняя граница роста которых идет горизонтально (у мужчин, рост волос распространяется кверху по средней линии).

Клитор. Клитор, это небольшой (до 1–1,5 см.), но очень чувствительный и важный орган, состоящий в основном из пещеристого тела. Подобную структуру имеет мужской половой член. Пещеристое тело имеет в себе пустоты, наполненные циркулирующей кровью. При половом возбуждении эти пустоты усиленно наполняется кровью, происходит увеличение и уплотнение клитора – эрекция. Пещеристое тело не способно сокращаться, как сосуды, поэтому травматическое повреждение клитора опасно обильным кровотечением.

Рисунок 5.6. 1 – лобок; 2 – крайняя плоть клитора; 3 – головка клитора; 4 – малые половые губы; 5 – наружное отверстие мочеиспускательного канала; 6 – девственная плева (является границей между внешними и внутренними половыми органами); 7 – бартолинова железа; 8 – задний проход; 9 – вход во влагалище; 10 – большие половые губы.

Малые половые губы. Малые половые губы (МПГ) представляют собой две кожных складки, между большими половыми губами и входом во влагалище. Спереди, соединяясь, они образуют крайнюю плоть клитора. В норме малые губы слегка выступают за границы больших, их окраска варьирует от бледно розовой до темно-коричневой в задних отделах. МПГ имеют большое количество сосудов и нервных окончаний и являются эргенной зоной, при сексуальном возбуждении увеличиваются в размере за счет притока крови.

МПГ вариабельны по форме и размеру, и нередко бывают асимметричными. Если фоорма и размеры малых половых губ вызывают физический или психический дискомфорт проводится хирургическая коррекция их размеров и формы пластика малых половых губ.

Половая щель. Половая щель – это пространство между большими и малыми половыми губами.

Большие половые губы. Большие половые губы (БПГ) представляют собой две выраженные продольные складки кожи, расположенные по сторонам от половой щели. Впереди БПГ сходятся в переднюю спайку, расположенную над клитором. Позади, сужаясь и сходясь одна к другой, БПГ переходят в заднюю спайку. Кожа внешней поверхности БПГ имеет волосяной покров, в ней расположенные потовые и сальные железы. В толще больших половых губ проходят сосуды, нервы и размещаются бартолиновые железы. С внутренней стороны они покрыты тонкой кожей розового цвета, похожей на слизистую оболочку.

Под большими и малыми половыми губами находятся два отверстия. Одно из них, диаметром 3–4 мм, расположенное чуть ниже клитора, называется наружным отверстием мочеиспускательного канала (уретры), через которое из мочевого пузыря выводится моча. Непосредственно под ним находится второе отверстие диаметром 2–3 см – это вход во влагалище, который прикрывает (или когда-то прикрывала) девственная плева.