Полная версия

Основы здравоохранения. Как сохранить свое здоровье и активное долголетие

Системы органов связаны анатомически и функционально и вместе образуют целостный организм человека. Теория физиологических систем была представлена советским физиологом Анохиным П.К. в 1935 году.

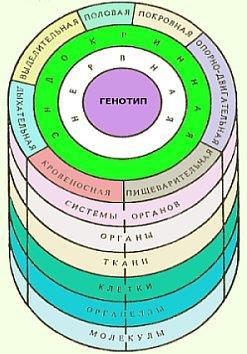

Ниже на рисунке 5.1 приводится общая схема строения организма человека.

Рис. 5.1. Схема строения организма

В организме органы и системы органов занимают определённое положение и выполняют свойственные им функции (дыхательная система обеспечивает дыхание, пищеварительная – пищеварение и т. д.).

Постоянство внутренней среды (гомеостаз) поддерживается посредством нейрогуморальной регуляции обменных процессов в организме, обеспечиваемой содружественным функционированием нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Это обеспечивает устойчивость организма к воздействию внешних условий окружающей среды.

Органы. Орган – часть человеческого тела с присущей ему определенной формой, строением, функцией. Он представляет собой систему основных видов тканей, но с преобладанием одной (или двух) из них. Каждый орган образован определёнными тканями, имеющими характерный клеточный состав. Орган имеет свою, только ему свойственную форму и положение в организме. В зависимости от выполняемых функций разным бывает и строение органа. Уровни организации от молекулярного до системного характерны для всех органов.

Некоторые органы выполняют несколько функций и относятся к разным системам: так, вилочковая железа (тимус) является функциональным звеном как иммунной, так и эндокринной системы, поджелудочная железа – эндокринной и пищеварительной, мужская уретра – мочевыделительной и репродуктивной и т. д.

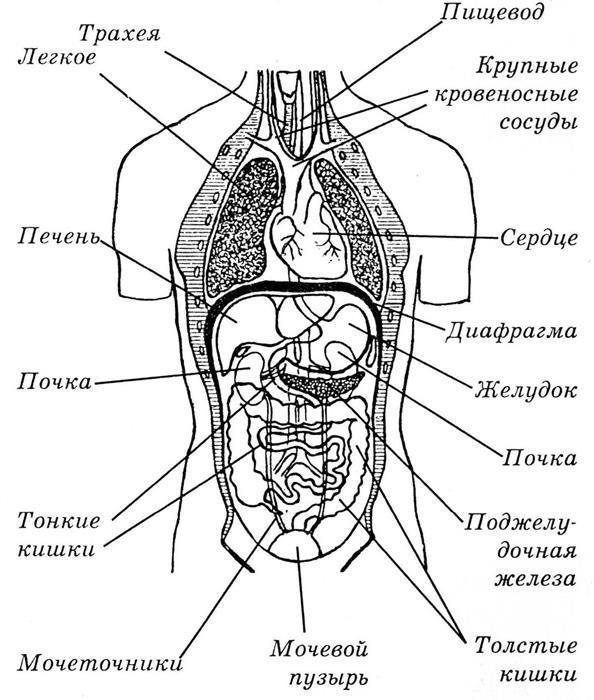

На рисунке 5.2 показано расположение органов человека.

Рисунок 5.2. Расположение органов человека

Некоторые органы объединяются по функциональному принципу в аппараты. В аппаратах органы имеют различное строение и происхождение, но их объединяет участие в выполнении общей функции, например, опорно-двигательный, эндокринный аппарат.

Системы органов. Органы анатомически и функционально объединяются в системы органов, т. е. в группы органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план строения, единство происхождения и выполняющих одну общую функцию. Таким образом, можно выделить системы органов, выполняющих общие функции в организме.

Системой органов называется объединение органов – разных по строению, но связанных общей деятельностью. Полный обзор внутренностей человека представлен в анатомическом атласе. В нем с помощью схем, рисунков, таблиц показано размещение и устройство. Все системы органов находятся в тесном взаимодействии и составляют организм. Определяющим (детерминирующим) началом является генотип, а общими регулирующими системами – нервная и эндокринная.

В организме человека выделяют следующие системы органов:

пищеварительную;

дыхательную;

мочевыделительную,

половую;

опорно-двигательную;

кровеносную;

лимфатическую;

нервную;

систему органов чувств;

покровную;

эндокринную;

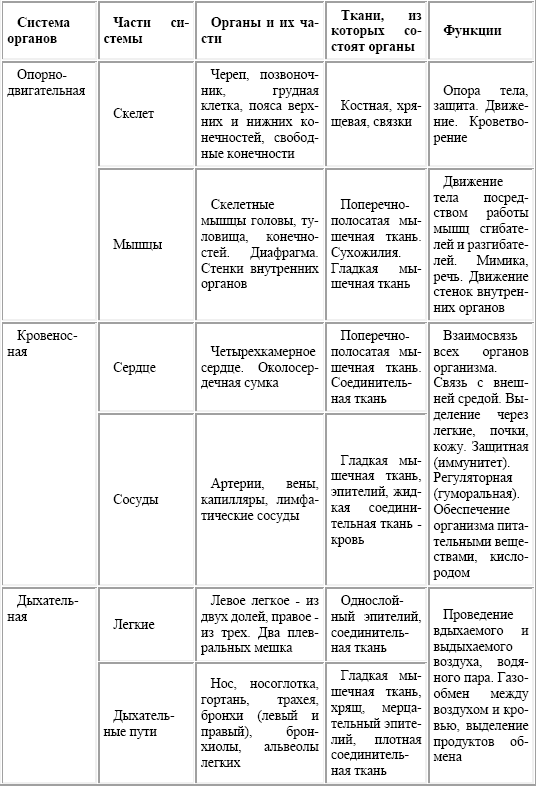

иммунную, см. табл. 5.1.

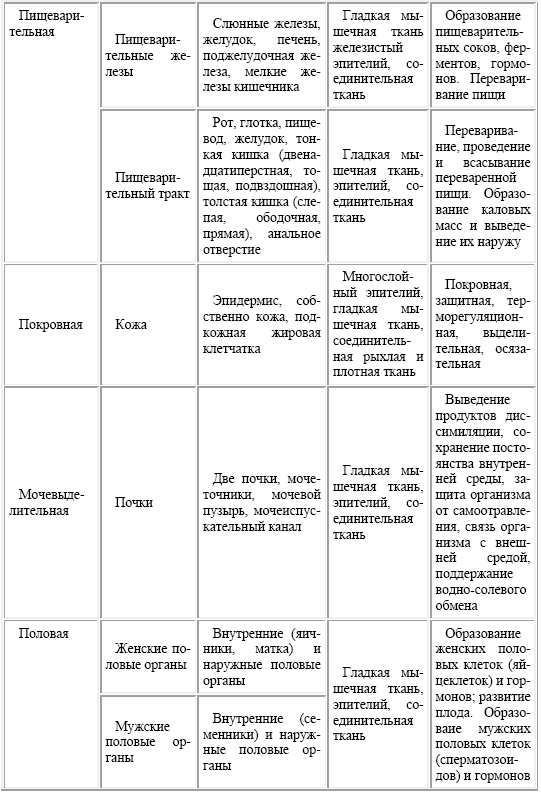

Таблица 5.1. Система органов человека

Источник информации: Биология в таблицах и схемах / Издание 2е, – СПб.: 2004.

Орган или система органов вне организма функционировать не может, а организм не может функционировать без любой из своих систем.

Некоторые авторы системы органов в зависимости от выполняемых функций в свою очередь группируют на:

Системы воспроизводства (эндодермальные). К системам воспроизводства обычно относят органы, образующие пищеварительную, дыхательную и мочеполовую системы. Большинство этих органов расположены во внутренних полостях тела, однако некоторые их части могут располагаться и вне их.

В анатомии принято рассматривать сердце и селезёнку как части сердечно-сосудистой и иммунной систем, соответственно, хотя формально они принадлежат к внутренним органам. Внутренние органы (кроме половых) обслуживают процесс обмена веществ в организме. В разделе анатомии, посвященном внутренним органам, принято также рассматривать органы эндокринной системы, регулирующие функции всех органов и систем организма.

2) Системы поддержки (мезодермальные). Сюда относится опорно-двигательный аппарат, состоящий из скелета и мышц.

Циркуляторная система. К ней относятся сердечно-сосудистая и лимфатическая системы.

Системы восприятия (эктодермальные), включают нервную систему, эндокринную систему, сенсорную систему, покровную систему.

В следующую группу выделяют органы кроветворения и иммунной системы.

Рассмотрим анатомию и физиологические функции органов более подробно.

5.2. Системы воспроизводства

5.2.1. Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека включает в себя органы, обеспечивающие переваривание пищи путём её физической и химической обработки, всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу и выведение не переработанных остатков, рис. 5.3.

Функции пищеварительной системы.

моторная: механическое измельчение и перемешивание пищи; продвижение пищевого комка по пищеварительному тракту;

• секреторная: выделение ферментов для химической обработки пищи;

• всасывательная: всасывание питательных веществ ворсинками тонкого кишечника и поступление питательных веществ в кровь и лимфу.

• выделительная: выведение из пищеварительного тракта непереваренных веществ и некоторых продуктов метаболизма.

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, жёлчный пузырь и др.).

Рис. 5.3. Пищеварительная система человека

Условно выделяют три отдела пищеварительной системы. Передний отдел включает органы ротовой полости, глотку и пищевод. Здесь осуществляется, в основном, механическая переработка пищи. Средний отдел состоит из желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы, в этом отделе осуществляется преимущественно химическая обработка пищи, всасывание нутриентов и формирование каловых масс. Задний отдел представлен каудальной частью прямой кишки и обеспечивает выведение кала из организма. Перемещение пищевой массы обеспечивают особые продвигающие движения пищеварительной трубки, которые называются перистальтикой. Расщепление пищи происходит на всех этапах ее прохождения по желудочно-кишечному тракту. Активная роль в этом процессе отведена пищеварительным ферментам.

В ротовой полости при помощи зубов, языка и секрета слюнных желёз в процессе жевания происходит предварительная обработка пищи, заключающаяся в ее измельчении, перемешивании и смачивании слюной. После этого пища в процессе глотания в виде комка поступает по пищеводу в желудок, где продолжается дальнейшая её химическая и механическая обработка. В желудке пища накапливается, перемешивается с желудочным соком, содержащим кислоту, ферменты и расщепляющими белками. Далее пища (уже в виде химуса) мелкими порциями поступает в тонкую кишку, где продолжается дальнейшая химическая обработка желчью, секретами поджелудочной и кишечных желёз. Здесь же происходит и основное всасывание в кровоток питательных веществ.

Невсосавшиеся пищевые частицы продвигаются дальше в толстый кишечник, где подвергаются дальнейшему расщеплению под действием бактерий. В толстой кишке происходит всасывание воды и формирование каловых масс из непереваренных и невсосавшихся пищевых остатков, которые удаляются из организма в процессе дефекации.

Началом пищеварительной системы является ротовая полость.

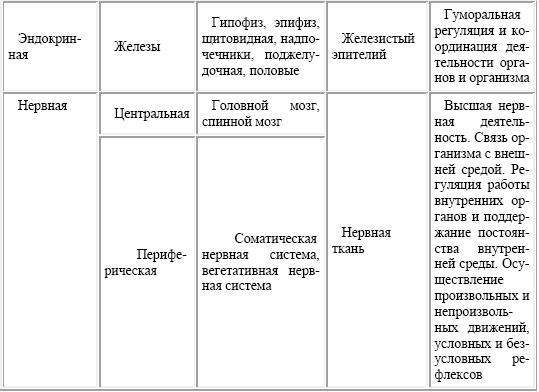

Органы ротовой полости. Ротовая полость – телесное отверстие у животных и человека, через которое принимается пища и осуществляется дыхание. Она сверху ограниченная твердым и мягким нёбом. Нёбо отделяет ротовую полость от носовой полости и носоглотки. Мягкий язычок, которым заканчивается мягкое небо, закрывает вход в носоглотку во время проглатывания пищи. В ротовой полости расположены зубы и язык. У входа в глотку находятся миндалины – органы лимфатической системы, осуществляющие иммунную защиту организма.

Рис. Ротовая полость

Внешне рот может иметь различную форму. У человека он обрамлён губами.

Язык – это мышечный орган, образованный поперечно-полосатой мышечной тканью. Мышечные волокна расположены в разных направлениях, поэтому язык может выполнять самые разнообразные движения при жевании и речи, а также участвует в проталкивании пищевого комка в глотку при глотании. Слизистая языка имеет огромное количество вкусовых рецепторов, поэтому он является и органом вкуса. Язык прикрепляется к нижней челюсти и подъязычной кости корнем языка. Передняя свободная часть языка называется верхушкой.

Зубы. В ротовой полости взрослого человека располагается 32 зуба.

Человек, как и все млекопитающие, имеет гетеродонтную зубную систему: зубы различаются по строению и выполняемым ими функциям, т. к. человек является полифагом (питается разнообразной пищей).

На каждой челюсти взрослого человека: 4 резца; 2 клыка; 4 премоляра (малых коренных зуба); 6 моляров (больших коренных зубов).

Резцы и клыки предназначены для откусывания пищи, а коренные зубы – для ее пережевывания и перетирания.

Зуб состоит из коронки, шейки и корня. Коронка возвышается над десной, а корень погружен в зубную лунку (альвеолу) челюстной кости и удерживает в ней зуб. Между корнем и тканью десны расположена соединительная ткань – периодонт, фиксирующая зуб в зубной лунке. Коронка зуба покрыта зубной эмалью – самым прочным материалом в организме человека. Внутри зуба имеется полость, заполненная мягким веществом – пульпой, в которой содержатся нервы и кровеносные сосуды. Шейка – более суженная часть зуба на границе коронки и корня. Корень и шейку снаружи покрывает слой цемента.

У человека наблюдается две смены зубов: молочные и постоянные. Молочные зубы начинают прорезаться на первом году жизни, примерно с 6-месячного возраста.

Слюнные железы. В ротовую полость открываются выводные протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной, находящихся за пределами ротовой полости. Кроме них в слизистой оболочке ротовой полости располагаются многочисленные мелкие слюнные железы: щечные, небные, язычные.

Слюнные железы вырабатывают секрет – слюну. Состав слюны: вода, пищеварительные ферменты, лизоцим. Слюна обладает выраженными бактерицидными свойствами и ферментативной активностью.

У взрослого человека за сутки выделяется до 2, 5 л слюны.

Глотка — часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью – с другой. Представляет собой воронкообразный канал длиной 11–12 см, обращённый кверху широким концом и сплющенный в переднезаднем направлении. В глотке перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути. Полость глотки выстлана многослойным плоским эпителием. Слизистая глотки непосредственно переходит в слизистую пищевода. В слизистой глотки, как и в слизистой ротовой полости, находятся многочисленные слизистые железки. Носовая часть глотки (носоглотка) посредством двух отверстий (хоан) сообщается с полостью носа. С боковых сторон в носоглотку открываются глоточные отверстия слуховых (евстахиевых) труб, соединяющих полость среднего уха с полостью глотки. У входа в глотку как со стороны рта, так и со стороны носа имеются скопления лимфоидной ткани – миндалины: две небные, одна язычная, две около отверстий слуховых труб и одна глоточная. Это лимфоидное кольцо называется кольцом Пирогова, по имени великого русского хирурга, описавшего это кольцо впервые.

Пищевод — отдел пищеварительного тракта, соединяющий глотку с желудком. Представляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по которой пища из глотки поступает в желудок. Моторная функция пищевода обеспечивает быстрое продвижение проглоченного пищевого комка в желудок без перемешивания и толчков. Пищевод взрослого человека имеет длину 25–30 см толщина стенки составляет 5 мм. Пищевод проходит в средостении грудной полости и через отверстие диафрагмы выходит в брюшную полость.

В пищеводе расположены два замыкающих клапана: верхний и нижней пищеводные сфинктеры. Они препятствуют обратному току пищевых масс по пищеварительному тракту и не допускают попадания агрессивного содержимого желудка в верхние отделы пищеварительного канала. Координируются функции пищевода произвольными и непроизвольными механизмами.

Стенка пищевода состоит из трех оболочек:

• слизистая оболочка (внутренняя): покрыта многослойным плоским эпителием с многочисленными слизистыми железами; подслизистая оболочка состоит из соединительной ткани с пучками коллагеновых волокон;

• мышечная оболочка: состоит из двух слоев мышечных волокон – продольных (снаружи) и циркулярных (внутри).

В верхней части пищевода мышечная оболочка образована поперечно-полосатыми мышечными волокнами. Примерно на уровне одной трети пищевода (считая сверху), поперечно-полосатые мышечные волокна постепенно заменяются гладкомышечными. В нижней части мышечная оболочка состоит только из гладкомышечной ткани.

• адвентиция.

Брюшная полость. Желудок и кишечник расположены в брюшной полости. Брюшная полость отделена от грудной полости диафрагмой.

Брюшная полость выстлана брюшиной – тонкой серозной соединительнотканной оболочкой. Брюшина покрывает внутренние органы полости и образует у мужчин замкнутый мешок (брюшинную полость). У женщин полость брюшины сообщается со внешней средой через органы половой системы.

Полость брюшины увлажняет серозная жидкость, уменьшающая трение между органами. Брюшина образует многочисленные складки, брыжейки и сальники (большой и малый).

Желудок — расширенная часть пищеварительного канала. Это полый мышечный орган, расположенный в левом подреберье и эпигастрии. Желудок, как и другие органы брюшной полости, фиксируются брыжейкой – складкой брюшины – к задней стенки брюшной полости.

Желудок является резервуаром для проглоченной пищи, а также осуществляет химическое переваривание этой пищи. Объём пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх. Кроме того, осуществляет секрецию биологически активных веществ и выполняет функцию всасывания. Содержимое желудка имеет сильнокислую реакцию, и для защиты стенок желудка от разъедания кислотой специальные железы вырабатывают слизь, покрывающую стенки желудка.

Стенка желудка образована тремя оболочками: слизистой, мышечной и серозной.

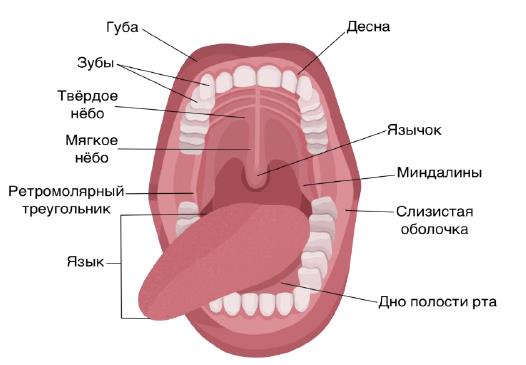

Толстая кишка — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно нижняя часть кишечника, в которой происходит в основном всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала. Толстая кишка располагается в брюшной полости и в полости малого таза, её длина колеблется от 1,5 до 2 м. Стенки толстой кишки толще стенок тонкой за счет большей толщины мышечного и соединительнотканного слоев. Диаметр ее внутренней полости больше диаметра внутреннего просвета тонкой кишки.

Стенки толстой кишки состоят из трех оболочек: слизистой, мышечной и соединительнотканной. Внутренность толстой кишки выстлана слизистой оболочкой, облегчающей продвижение кала, предохраняющей стенки кишки от вредного воздействия пищеварительных ферментов и механических повреждений. Мышечная оболочка состоит из гладкомышечных волокон, которые волнообразно сокращаются (перистальтика) и не подчиняются воле человека.

Рис. Кишечник

Тонкая кишка – отдел пищеварительного тракта человека, расположенный между желудком и толстой кишкой. Тонкая кишка разделена на 3 отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку.

В двенадцатиперстную кишку впадают протоки поджелудочной железы и печени. Железы стенок двенадцатиперстной кишки нейтрализуют кислоту, содержащуюся в вышедшей из желудка пищевой кашице. Слизистая оболочка тонкой кишки образует ворсинки – выросты, выступающие в просвет кишечника. В каждую кишечную ворсинку входит кровеносный и лимфатический сосуд. Именно в них попадают питательные вещества, а затем разносятся по организму.

Тонкая кишка является самым длинным отделом пищеварительного тракта; ее брыжеечный отдел занимает почти весь нижний этаж брюшной полости и частично полость малого таза. Длина тонкой кишки составляет приблизительно 5–6 м. Диаметр тонкой кишки неравномерен: в проксимальном её отделе он равен 4–6 см, в дистальном – 2,5–3 см. В тонкой кишке в основном и происходит процесс пищеварения: в тонкой кишке вырабатываются ферменты, которые совместно с ферментами, вырабатываемыми поджелудочной железой и желчным пузырем, способствуют расщеплению пищи на отдельные компоненты.

На границе толстой и тонкой кишок расположен сфинктер.

В его состав входят:

• слепая кишка с червеобразным отростком (аппендиксом);

• ободочная кишка, которая имеет восходящий, поперечный, нисходящий и сигмовидный отделы;

На границе слепой кишки и восходящего отдела ободочной кишки в толстую кишку впадает подвздошная кишка.

• прямая кишка, заканчивающаяся анальным сфинктером и анальным отверстием.

Вспомогательные органы п.с.:

Слюнные железы — железы в ротовой полости, выделяющие слюну. Различают: малые слюнные железы (альвеолярно-трубчатые, слизисто-белковые, мерокриновые). Малые слюнные железы расположены в толще слизистой оболочки полости рта или в её подслизистой основе и классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные, язычные и нёбные) или по характеру выделяемого секрета (серозные, слизистые и смешанные). Размеры малых желез разнообразны, их диаметр составляет от 1 до 5 мм. Наиболее многочисленны среди малых слюнных желёз губные и нёбные. Большие слюнные железы (3 пары): околоушные, подчелюстные, подъязычные.

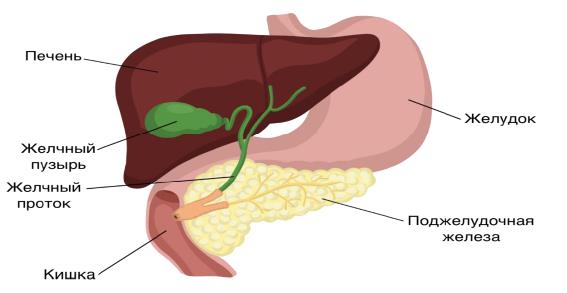

Поджелудочная железа человека. Поджелудочная железа – орган пищеварительной системы, состоящий из железистой ткани, весом 60–80 г. Большая часть железы расположена позади желудка. Это альвеолярно-трубчатая железа, состоящая из гроздевидных собраний долек, отделенных друг от друга соединительной тканью. Дольки железы расположены вокруг проходящего по длине железы ветвящегося выводного протока, в которой открываются мелкие протоки долек. Проток поджелудочной железы, соединяясь с общим желчным протоком, впадает в двенадцатиперстную кишку, куда и изливает поджелудочный сок. Железа состоит из двух видов железистых клеток: основных клеток железистых долек и клетки железистых островков Лангерганса, выделяющих в кровь гормон инсулин.

Это крупная железа, обладающая функциями внешней и внутренней секреции. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты для переваривания жиров, белков иуглеводов – главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку. Островковый аппарат поджелудочной железы является эндокринным органом, производя гормоны инсулин и глюкагон, участвующие в регуляции углеводного обмена, а также соматостатин, угнетающий секрецию многих желез, панкреатический полипептид, который подавляет секрецию поджелудочной железы и стимулирует секрецию желудочного сока и грелин, известный как «гормон голода» (возбуждает аппетит).

Печень — самая большая железа в организме человека (вес до 3000 г), жизненно важный непарный внутренний орган. Печень расположена в правой половине брюшной полости под куполом диафрагмы. Находясь под защитой ребер, печень в норме не выступает за нижние ребра.

Печень имеет дольчатое строение. Поверхность печени покрыта соединительнотканной капсулой. Своей верхней выпуклой поверхностью печень плотно прилегает к куполу диафрагмы.

Клетки печени образуют так называемые печёночные балки, которые получают кровоснабжение из двух систем: артериальной (как все органы и системы организма), так и воротной вены (по которой оттекает кровь от желудка, кишечника и больших пищеварительных желез, приносящая необходимое сырьё для работы печени). Кровь из печёночных балок оттекает в систему нижней полой вены. Там же начинаются желчевыводящие пути, отводящие желчь из печёночных балок в желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. Печень постоянно секретирует желчь, которая накапливается в желчном пузыре. От печени к двенадцатиперстной кишке отходит общий желчный проток, в который впадают протоки поджелудочной железы и желчного пузыря. Желчь совместно с панкреатическими ферментами участвует в пищеварении.

Рис. Поджелудочная железа, печень, желчный пузырь

Жёлчный пузырь представляет собой мешкообразный резервуар для вырабатываемой в печени жёлчи; он имеет удлинённую форму с одним широким, другим узким концом, причем ширина пузыря от дна к шейке уменьшается постепенно. Длина жёлчного пузыря колеблется от 8 до 14 см, ширина – от 3 до 5 см, ёмкость его достигает 40–70 см3. Он имеет тёмно-зелёную окраску и относительно тонкую стенку. У человека находится в правой продольной борозде, на нижней поверхности печени. Пузырный жёлчный проток в воротах печени соединяется с печёночным протоком. Через слияние этих двух протоков образуется общий жёлчный проток, объединяющийся затем с главным протоком поджелудочной железы и, через сфинктер Одди, открывающийся в двенадцатиперстную кишку в фатеровом сосочке.

Развитие органов пищеварения. Закладка пищеварительной системы осуществляется на ранних стадиях эмбриогенеза. На 7–8 сутки в процессе развития оплодотворённой яйцеклетки из энтодермы в виде трубки начинает формироваться первичная кишка, которая на 12-й день дифференциируется на две части: внутризародышевую (будущий пищеварительный тракт) и внезародышевую – желточный мешок. На ранних стадиях формирования первичная кишка изолирована ротоглоточной и клоакальной мембранами, однако уже на 3-й неделе внутриутробного развития происходит расплавление ротоглоточной, а на 3-м месяце – клоакальной мембраны. Нарушение процесса расплавления мембран приводит к аномалиям развития. С 4-й недели эмбрионального развития формируются отделы пищеварительного тракта:

• производные передней кишки – глотка, пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки с закладкой поджелудочной железы и печени;

• производные средней кишки – дистальная часть (расположена дальше от ротовой мембраны) двенадцатиперстной кишки, тощая кишка и подвздошная кишка;

• производные задней кишки – все отделы толстой кишки.

Поджелудочная железа закладывается из выростов передней кишки. Кроме железистой паренхимы, из эпителиальных тяжей формируются панкреатические островки. На 8-й неделе эмбрионального развития в альфа-клетках иммунохимически определяется глюкагон, а к 12-й неделе в бета-клетках – инсулин. Активность обеих видов клеток островков поджелудочной железы возрастает между 18-й и 20-й неделями гестации.

После рождения ребёнка продолжается рост и развитие желудочно-кишечного тракта. У детей до 4 лет восходящая ободочная кишка длиннее нисходящей.

Переваривание пищи происходит под действием ряда веществ – ферментов, содержащихся в отделяемом в пищеварительный канал соке нескольких крупных желёз. В ротовую полость открываются протоки слюнных желёз, выделяемая ими слюна смачивает ротовую полость и пищу, способствует ее перемешиванию и формированию пищевого комка. Также при участии ферментов слюны амилазы и мальтазы в ротовой полости начинается переваривание углеводов. В тонкий кишечник, а именно в двенадцатиперстную кишку, выделяются сок поджелудочной железы и золотисто-жёлтый секрет печени – жёлчь.

Примечание. Для углубленного изучения того, как происходит переваривание пищи, каковы научные основы рационального питания, основные принципы рационального питания, мы рекомендуем прочитать книгу советских научных сотрудников НИИ питания Скурихина И. М и Шатерникова В. А., «Как правильно питаться», 1984.