Полная версия

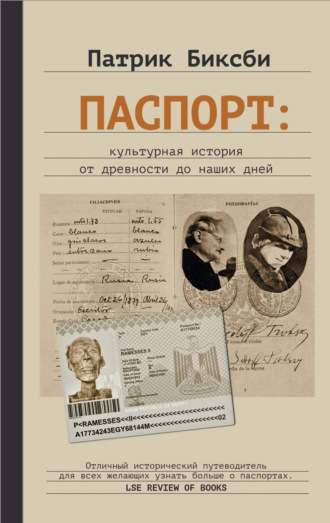

Паспорт: культурная история от древности до наших дней

По этим причинам гражданство в Древней Греции было строго регламентировано. Полис мог только при очень узком перечне условий предоставить статус гражданина постороннему человеку, который имел возможность принести пользу общине своими умениями или финансовыми активами. Даже в большей степени, чем соседние города-государства, Афины придерживались жестких ограничений в вопросах предоставления гражданства, и в середине пятого века до нашей эры (почти одновременно с событиями, описанными в Книге Неемии) полис принял меры, ограничивающие статус гражданина свободнорожденными людьми, чьи отцы и матери были афинянами. Все остальные жители города-государства считались «незаконнорожденными».

Несколько поколений спустя Платон, изложив свое видение идеального полиса в «Республике» (ок. 375 г. до н. э.), поддержал идею, что гражданство должно наследоваться. Тем не менее он также предлагал инклюзивную классовую структуру, в которой было бы место для купцов, торговцев, моряков, солдат и правящей элиты философов-царей, где справедливость торжествовала бы именно благодаря тому, что каждая группа занимается своими делами, не мешая другим. Но, как это ни печально и странно, его аргументация завершается исключением большинства поэтов и художников (любого происхождения) из его идеального полиса, потому что их творчество, торгующее иллюзиями, грозит возбудить страсти, которые могут выйти из-под контроля как обычных граждан, так и правителей. Здесь также следует отметить, что философ с его тоталитарными наклонностями запретил бы любому гражданину своей идеальной республики выезжать за пределы полиса по частным делам, а всем, кто моложе сорока, вообще покидать город, даже для ведения государственных дел в качестве глашатаев или послов. Вот вам и образовательные преимущества поездки за границу.

На самом деле, большинство греческих граждан могли свободно путешествовать по Средиземноморью, не имея даже письма о беспрепятственном перемещении или другого подобного документа, облегчающего им путь. Однако были и исключения. При раскопках афинской Агоры в 1971 году было обнаружено несколько терракотовых жетонов, которые американский классик Джон Кролл определил как «симболы» – «верительные грамоты» или «паспорта» для официальных курьеров и частных лиц, отправляемых из Афин в военные штабы по всему региону в IV веке до нашей эры. Двадцать пять жетонов, найденных на Агоре (открытое пространство в центре древних Афин, использовавшееся для рынков, религиозных действ, военных учений и других общественных собраний), изготовленные из аттической глины со штамповкой, обычно содержат демотику военачальника, размещенного на периферии афинской территории. Демотика, своего рода древнее свидетельство о месте жительства, указывает на афинское гражданство полководца, в то время как в ряде случаев его воинское звание – например, «Никотелес, полководец Самоса» – предполагает, что он обладал властью далеко за пределами города-государства{29}. Поскольку глиняные жетоны, очевидно, производились и распространялись в значительных количествах, Кролл делает вывод, что они должны были выполнять важную функцию в управлении афинскими военными делами в тот период.

Одним из наиболее интригующих аспектов исследования жетонов Агоры является то, что их паспортная функция связывается с термином σύμβολον (symbolon). Аналогичное употребление этого слова можно найти в комедии Аристофана «Птицы» (414 г. до н. э.), когда бывший афинянин средних лет получает нагоняй от богини Радуги за вторжение в недавно основанный город птиц, Тучекукуевск[9]: «Где пропуск твой?»; и в книге Энея Тактика «Как выжить в осаде» (IV век до н. э.), где описаны наиболее эффективные методы защиты жителей окруженного города: «Не позволяйте ни одному гражданину или иммигранту покидать море без {симбола}». Конечно, в Афинах IV века предметы, называемые симболами, использовались для различных административных целей в ряде полисных учреждений. Греческое слово symbolon, сочетающее σύν или syn («вместе») и βάλλω или bállō («бросаю, кладу»), первоначально происходило от распространенной коммерческой практики: договор подтверждался путем разламывания какого-либо прочного предмета надвое, чтобы каждая сторона могла оставить себе часть целого. Если впоследствии возникала необходимость, любая из сторон могла подтвердить свою личность, положив свою половину предмета вместе с другой: таким образом, symbolon первоначально означал что-то вроде «жетон, используемый для определения подлинности путем сравнения», а затем приняло более общее значение «жетон», «верительная грамота» или «пароль», в конечном счете включающее также «билет», «разрешение» или «лицензию». Конечно, это слово также определяет символ в привычном смысле – нечто, обозначающее что-то другое.

Именно в этом контексте в Афинах четвертого века до нашей эры Аристотель разработал свою влиятельную теорию письма, которая рассматривает симбол не как «препрезентацию» или «имитацию» чего-то, а именно как «знак или ярлык, непосредственно соответствующий другому такому же предмету, с которым он соотносится». Как подчеркивает британский лингвист Рой Харрис, «таким образом, он представляет собой одну половину комплементарной пары, причем „символическая“ связь между ними устанавливается по договоренности и подтверждается некоторой физической связью между ними»{30}. Ключевой составляющей идеи симбола, независимо от того, имеем ли мы в виду «символ» или «паспорт», является то, что, несмотря на то, что он принимает форму материального объекта, осязаемой вещи, его функция полностью зависит от общего согласия участвующих сторон. Его использование определяется обстоятельствами. Чтобы симбол служил своей цели, в полисе или на отдаленных его территориях должна существовать общность интерпретации, одинаковое для всех понимание его значения. Только так симбол может успешно («счастливо») выполнять свою работу; только так, как мы еще не раз увидим в последующих главах, паспорт обретает целый ряд масштабных символических значений.

Выдавая желаемое за действительное, некоторые древние греки еще тогда пытались расширить территориальный охват и символическую ценность своих «паспортов» настолько, насколько это только можно себе представить: члены дионисийских и орфических религиозных культов использовали их для облегчения своего перехода из области живых в область блаженных мертвых, Элизиум. Соответствуя своему амбициозному предназначению, это были не обычные глиняные жетоны, а тонкие скрижали или «листья» из золота, на которых было написано имя усопшего и инструкции по прохождению опасностей загробного мира. Часто надписи, по-видимому, были призваны уверить умерших, что принадлежность к культу гарантирует им приятное путешествие. Около сорока табличек (иногда называемых в общем виде Totenpässe, что в переводе с немецкого означает «паспорта мертвых»), датируемых III и IV веками до нашей эры, были найдены в греко-язычном Средиземноморье в могилах рядом с умершими или в оберегах-капсулах на их шеях. Таким образом, подобно амулетам их египетских предшественников, эти золотые таблички обещали защитить переселяющиеся души греческих посвященных после гибели их тел. Их распространенность говорит о том, что эти обещания на табличках давали людям утешение даже при отсутствии гарантий обратного пути.

* * *Древний Рим в целом был более либерален в предоставлении гражданства, чем Древняя Греция, поскольку римское право позволяло принимать в гражданство тех, кто не был рожден римским гражданином, расширяя таким образом рамки полиса за счет женщин, освобожденных рабов и даже жителей римских государств-сателлитов, расположенных далеко за пределами города. Тот факт, что практически любой человек мог стать римским гражданином, означал, что различные сообщества людей могли идентифицировать себя с Римом, даже если они не были коренными жителями города или не происходили от коренных жителей. Но, аналогично грекам, древние римляне рассматривали гражданство как совокупность привилегий и обязанностей, включавших право голосовать, выдвигать свою кандидатуру на государственные должности, вступать в брак, владеть имуществом и обращаться в суд, а также воинскую и налоговую повинность. Однако это не означает, что все граждане пользовались одинаковой защитой. Хотя римское право предоставляло гражданам целый ряд потенциальных прав, только cives Romani (римляне по происхождению) считались полноправными римскими гражданами, на которых распространялось все римское право, и только так называемые optimo iure («лучшие права») из этой группы имели право голосовать и выдвигать свою кандидатуру на государственные должности. При определенных исключительных обстоятельствах гражданство также могло быть отменено – временно или навсегда. Например, римское право могло приговаривать преступников к статусу homo sacer (что означает одновременно «священный человек» и «про́клятый человек»), как своего рода освященного преступника: того, кого нельзя принести в жертву в соответствии с божественным законом, но кого можно уничтожить так, чтобы это не считалось убийством по законам города. Homo sacer, которого Агамбен отождествляет с zoē или «голой жизнью», не мог жить в городе вместе с его законными гражданами; вместо этого его ссылали на самые дальние окраины римского общества, где он существовал в странной (и для философа весьма значимой) зоне неразличимости закона и насилия, нормы и исключения, включенности и изолированности.

Самый печально известный случай изгнания по архаичному римскому праву связан с великим государственным деятелем, ритором и адвокатом (а также, возможно, величайшим из пишущих на латыни авторов, которых когда-либо знал мир) Марком Туллием Цицероном. Коварный поэт и благонадежный царственный философ в одном лице, Цицерон был также влиятельным политическим мыслителем, глубоко обязанным Платону появлением таких трактатов как «О государстве» (De republica) и «Об обязанностях» (De officiis). Оба текста рассматривают вопрос гражданства в связи с конституционной теорией и «законами справедливости» и стали основой для различных традиций республиканизма и космополитизма (еще одно слово, происходящее от древнегреческого сочетания kosmos, «мир» или «вселенная», и politês, «житель города» или «гражданин»). Как политический деятель Цицерон сыграл ключевую роль в предотвращении заговора с целью свержения Римской республики в 63 году до н. э., когда вывел на чистую воду пятерых аристократов, ответственных за так называемый «заговор Катилины», и добился их быстрой казни за совершенные преступления. За свои деяния Цицерон поначалу был провозглашен Pater Patriae («отцом отечества»), хотя начинал свою карьеру как так называемый novus homo («новый человек»), первый представитель своей семьи, служивший в римском сенате. Однако через несколько лет его политический соперник Клодий внес в сенат законопроект, запрещающий казнить римских граждан без надлежащего судебного разбирательства, задним числом осудив действия Цицерона и быстро отправив его в изгнание. В тот же день, когда государственный деятель покинул Апеннинский полуостров, Клодий выдвинул еще один законопроект – что-то вроде статьи о гражданском взыскании, совмещенной с запретительным приказом, – который предписывал конфисковать все имущество Цицерона и запрещал ему находиться в пределах шестисот километров от Рима.

Через полтора года политический ветер вновь изменил направление, что позволило Цицерону вернуться на родину и восстановить свои владения. Но по возвращении он попал в водоворот, вызванный бурным соперничеством между самыми могущественными полководцами Рима, что в итоге заставило его покинуть город еще раз в 49 году до н. э. – он бежал, опережая наступающие армии Цезаря, чтобы присоединиться к войскам Помпея в Греции.

Этот отъезд недавно вдохновил пару классицистов, Т. Кори Бреннана (также известного своей работой в качестве гитариста в Lemonheads и других группах) и И-тьена Хсинга, на своего рода эксперимент по альтернативной истории, который переносит наше повествование из средиземноморского мира в далекий древний Китай: «Что, если бы, – спрашивают они, – вместо возвращения в Рим {Цицерон} выбрал другой путь, а именно дорогу на восток, в империю Хань, где мог бы убедить влиятельные группы выступить против Цезаря?» Бреннан и Хсинг утверждают, что эта идея не совсем неправдоподобна: если бы изгнанник действительно был так настроен, «ему не составило бы труда найти проводника в Киликии», где он когда-то служил губернатором, или даже ближе к Риму, в Малой Азии. На самом деле, к тому времени, когда Цицерон покинул Рим в 49 году до н. э., движение по Шелковому пути осуществлялось туда и обратно уже почти столетие, породив раннюю форму глобализации, основанную не только на торговле текстилем, но и на обмене идеями о торговле и управлении. Интересно поразмышлять о том, как Цицерон, этот ранний сторонник космополитизма, признававший обязательства не только перед своими согражданами-римлянами, но и перед всем человечеством, мог бы вести себя в таком путешествии. Какие обмены, соглашения или союзы он мог бы осуществить по пути?

Интригует и то, какую роль сыграли бы его дорожные документы. Бреннан и Хсинг представляют себе римского государственного деятеля, пересекающего границу империи Хань и путешествующего по бесчисленным деревням, городам, степям и пустыням вдоль Шелкового пути в течение долгих месяцев, а то и лет, на пути к столице в Чанъане (современный Сиань).

Затем он должен был пройти пограничный контрольный пункт, вероятно у Нефритовых ворот (Юймэнь 玉門) близ Дуньхуана 敦煌, военной крепости с тянущимися на значительные расстояния основательными глинобитными стенами с маяками. Там он должен был получить проездные документы, необходимые для продолжения путешествия в Чанъань… Пропуск (чжуань 傳) представлял собой деревянную табличку с указанием его имени, места происхождения, титула, а также цвета кожи, роста и других физических характеристик. Его путевые документы должны были включать в себя имена членов его группы, список имущества, а также оружия, транспортных средств и лошадей, которых он взял с собой. В зависимости от способности Цицерона убеждать через переводчиков, документ мог также предоставить свободный проход через последующие контрольные пункты или бесплатный пансион и ночлег{31}.

Для ученых этот сценарий является частью более крупного воображаемого повествования, которое вовлекает Цицерона в китайский заговор против Цезаря, но мы можем задержать внимание на потенциальных возможностях его вымышленных проездных документов. В позднереспубликанском Риме гонец или другой путешественник низкого ранга, скорее всего, имел при себе печать или знак своего покровителя, чтобы обеспечить себе безопасный проезд, хотя Цицерон почти наверняка путешествовал без такого артефакта. Несомненно, эта привилегия сократилась после изгнания некогда могущественного сенатора из полиса. Отправляясь на восток, в административные регионы империи Хань, он должен был столкнуться со сложной бюрократией, управляемой такими документами, как чжуань, которые играли решающую роль в запутанной системе управления движением на Шелковом пути.

Чжуань добавляет важный аспект к культурной истории паспорта, потому что в нем объединены данные о человеке и его физическом облике, он сближает документ и путешественника как никогда раньше. Реконструировать значение древних паспортов стало возможным благодаря широкому использованию документов и тщательному ведению учета во времена династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). За последнее столетие в руинах древних сторожевых башен, разбросанных вдоль пограничных оборонительных линий Цзюйян и Цзяньшуй, археологи и историки обнаружили более 30 000 бамбуковых планок и других документов, выполненных на деревянных табличках. К ним относятся подробные реестры – древние базы данных – тех, кто получил разрешение на проход через контрольно-пропускные пункты, а также деревянные паспорта, которые, очевидно, предъявлялись на границе, но впоследствии были конфискованы или каким-то иным образом получены от путешественников. Эти проездные документы могут считаться предвестниками другой, более мрачной составляющей парадокса паспорта, поскольку они предназначались не столько для защиты или передвижения уязвимого тела владельца, сколько для отслеживания и контроля его перемещения через границы.

Что особенно поразительно – и чжуань, и реестры содержали информацию, необходимую для идентификации личности путешественников, включая, как отмечают Бреннан и Хсинг, их имя, титул, рост, цвет лица, возраст и другие биоданные. Записи также свидетельствуют, что за поддельные или заимствованные пропуска полагалось наказание. Таким образом, физическое описание владельцев чжуаней, по-видимому, играло решающую роль в обеспечении надежности этих документов и более широкой системы контроля дорожного движения, на которые можно было положиться при отслеживании перемещения людей по территории империи Хань. В этом отношении те билеты предвосхищают современные проездные документы, появившиеся примерно два тысячелетия спустя. Уже сейчас они вызывают вопросы о том, как можно «считывать личность с тела», обращая внимание на конкретные физические черты, как проездные документы могут управлять дееспособным населением и даже как некоторые хитрецы могут пытаться обойти этот контроль, несмотря на значительный риск для своего благополучия{32}. Если чжуани еще нельзя считать как таковыми идентификационными документами, годными для подтверждения характеристик личной и юридической идентичности, тем не менее мы можем говорить об их о предполагаемом назначении: с их помощью определялось местонахождение путешественников в рамках более крупной бюрократической системы регистрации и контроля, предназначенной для ограничения свободы передвижения.

Глава 2

Великие правители, великие туристы

То, что мы знаем о путешествиях Марко Поло, почти полностью объясняется его удачным заключением (если такое вообще возможно) вскоре после возвращения из Китая в Италию в 1295 году, когда он был захвачен в плен во время стычки между венецианскими войсками и их генуэзскими противниками. В течение нескольких месяцев, чтобы скоротать время за решеткой, он рассказывал экстравагантные истории о своих восточных путешествиях сокамернику, которым оказался итальянский писатель Рустичелло да Пиза. Писатель (которого многие называют бездарным) впоследствии соединил эти рассказы с другими историями, включая сцены из собственных артурианских романов и другие недавние сообщения из Китая, и получилась книга, известная нам под названием «Путешествия Марко Поло». Версии этого текста быстро распространились по Европе в нескольких рукописных переводах и вскоре стали играть решающую роль в формировании западного представления о Дальнем Востоке. Хотя Поло часто приписывают заслугу первого европейца, отправившегося в путешествие по Шелковому пути, другие искатели приключений с континента уже бывали в Монгольской империи, а некоторые, включая Виллема ван Рюйсбрука и Джованни да Пиана дель Карпине, даже записали отчеты о своих путешествиях. Но никто из них не странствовал так много, как Поло, который около двадцати четырех лет провел вдали от Венеции, перемещаясь по Китаю, Индии, Японии и другим дальним странам. Никто из них не создал такого убедительного, увлекательного и объемного отчета о своих путешествиях. Тот факт, что Поло проделал этот путь, выжил и смог о нем рассказать, во многом обязан некоторым весьма примечательным путевым документам.

Всю свою долгую историю на всей протяженности Шелкового пути предпринимались разнообразные попытки контролировать, охранять и облегчать перемещение людей и товаров (не говоря уже об идеях и прочей заразе), и эти попытки предвосхитили наши современные методы управления потоками глобализации. В XIII веке, после многолетних беспорядков, попытки решительного и часто жестокого Чингисхана восстановить торговые пути и подчинить их единому политическому управлению привели к созданию Монгольской империи, простиравшейся от Черного моря на западе до Тихого океана на востоке. Здесь, вдоль казавшейся безбрежной сети дорог, по которым двигались купеческие караваны, вновь стали использоваться проездные документы. Возглавляя так называемый Pax Mongolica[10], великие ханы, последовавшие за Чингисом, часто снабжали своих посланников и других чиновников, путешествующих по разным маршрутам, табличками из прочного дерева, бронзы, серебра или золота, называемыми пайцза (по-китайски) или гереге (по-монгольски), которые обеспечивали путешественникам безопасный проезд через монгольские земли, а также давали право требовать от населения различные блага и услуги по пути следования. Учитывая такие преимущества, местные монгольские власти, как известно, злоупотребляли этой схемой, выдавая неофициальные пайцзы, которые позволяли плохо обращаться с жителями придорожных районов и эксплуатировать их. Но официальные ханские золотые скрижали были особенными: они подтверждали разрешение государя на перемещение владельца по его территории и в другие юрисдикции по всему Шелковому пути. Несомненно, самым известным получателем такой таблички был наш предприимчивый венецианский купец Марко Поло, хотя он был даже не первым венецианцем, получившим такие широкие привилегии: в 1266 году его отец и дядя, Никколо и Маттео, были одарены пайцзами внуком Чингисхана, знаменитым Хубилай-ханом[11], чтобы помочь им в долгом путешествии домой из Даду (современный Пекин).

«Великий К{х}ан, передающий золотую скрижаль братьям Поло. С миниатюры XIV века» из книги «Путешествия сира Марко Поло» (1903), переведенной и отредактированной полковником сэром Генри Юлом. (Archive.org)

Братья Поло, одни из первых европейцев, преодолевших весь Шелковый путь, были встречены Великим ханом, который уже был знаком с «латинянами», но желал получить дополнительные знания о политических и религиозных вопросах Запада, особенно о католической церкви. Полагая, что мудрость и авторитет Римской церкви помогут ему подавить волнения в его огромной империи, Хубилай отправил братьев Поло вместе с одним из своих эмиссаров, чтобы передать Папе Римскому просьбу: прислать сто священников, «способных ясными доводами доказать, что христианская религия лучше» его собственной, а также «масло от светильника, который горит над гробом Господним в Иерусалиме»{33}. Чтобы обезопасить братьев в их долгом путешествии домой, монгольский государь передал итальянским купцам золотую скрижаль размером примерно 25 на 7,5 сантиметров, на которой было начертано грозное повеление примерно следующего содержания: «Силой вечного Неба да будет свято имя хана. Смерть тому, кто не оказывает ему почтения». Как явствует из «Путешествий», иностранец в чужой стране вполне мог оказаться не на том конце копья, попав в итоге в тюрьму, рабство или в руки палача. Золотая скрижаль, предоставленная ханом Хубилаем, не только защитила братьев Поло во время их путешествия в Венецию в 1270 году, сделав возможной их вторую и гораздо более знаменитую экспедицию на Дальний Восток, куда они взяли и подростка Марко; еще две пайцзы позволили трем Поло покинуть двор Великого хана в Ксанаду, сопровождать свадебное торжество принцессы Кокачин в Персию, а затем наконец вернуться навсегда в Венецию в 1295 году.

Во время путешествия домой венецианцы получили еще больше табличек от персидского правителя (и правнучатого племянника хана Хубилая) Гайхату в ближневосточном регионе Монгольской империи, где Поло пробыли много месяцев:

Он дал им, как посланцам Великого хана, четыре золотые скрижали, каждая длиной в локоть и шириной в пять пальцев и весом в три или четыре меры. На двух был знак сокола, на одной – льва, а одна была пустой. На этих скрижалях было написано, что в знак почтения к Вечному Богу имя Великого хана должно почитаться и прославляться на протяжении всех лет, каждый, кто ослушается его повелений, будет предан смерти, а его имущество конфисковано{34}.

Выдача этих пайцзы свидетельствует о большом доверии и даже привязанности Хубилая и его семьи к Поло, которым было разрешено путешествовать с неким дипломатическим статусом в качестве доверенных эмиссаров. Но эти таблички, какими бы впечатляющими они ни были, также демонстрировали пределы их полномочий в дальних уголках Монгольской империи, где через два поколения после правления Чингисхана сила династии находилась под все большей угрозой. Их эффективность как охранных пропусков была прямо пропорциональна власти выдавшего их государя, даже если пропуска расширяли сферу действия этой власти, утверждая или подтверждая его авторитет в далеких землях. Но повеление, устанавливаемое ими, не гарантировало успеха. Марко рассказывает, что эти таблички также давали Поло право на конное и пешее сопровождение на нескольких отрезках пути, что было «необходимой мерой предосторожности, поскольку Гайхату не был законным правителем и жители могли пристать к ним, чего они не сделали бы, если были бы как вассалы подчинены государю, которому присягнули на верность»{35}.