Полная версия

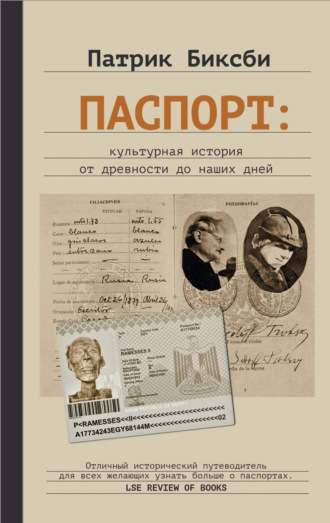

Паспорт: культурная история от древности до наших дней

В длинной очереди на таможне и паспортном контроле – в аэропорту Кеннеди, парижском Шарль-де-Голле, международном Дубае или где бы то ни было – мы, полуживые после смены часовых поясов, тоже иногда мечтаем как-нибудь нарушить процедуру. Комизм сцены строится именно на несоответствии строго упорядоченного процесса паспортного контроля и безобразных действий братьев Маркс, превращающих современный ритуал в антиритуал, пародию, издевку над самой его сутью. Однако «обезьяньи проделки» братьев представляют собой довольно жесткую критику паспортного режима, установившегося во всем мире на момент создания фильма. В этом карнавальном переосмыслении ритуала пересечения границы звучит протест против административных правил национальных государств, желающих не только знать все о нашей личности, но и управлять нашими перемещениями. Пусть на мгновение, но возмущение братьев Маркс раскачивает большой государственный корабль, законы комического жанра пересиливают законы бюрократии, и мы смеемся, признавая условность и непостоянство его власти.

И все же по вышеупомянутым эпизодам видно, что проверка паспорта может быть чем-то большим, чем просто неудобство. О чем Фассел не рассказывает, так это о последствиях случая на Мальте, свидетелем которого стал Лоуренс: именно они радикально меняют смысл всех событий. Магнус, которому в Италии грозило уголовное преследование за мошенничество, а также всеобщее преследование за гомосексуальность, позже покончил с собой, приняв синильную кислоту, лишь бы не попасть под экстрадицию. Он был отчаянным беглецом, зависевшим от милости двух суверенных держав. Но, как и любой обладатель паспорта, он сталкивался с особым давлением, пересекая границу на пути следования из одного государства в другое и в обязательном порядке заявляя о своей личной и национальной идентичности, открываясь тем самым для проверок и допросов. На границе мы все уязвимы, но некоторые более других. Тревога Магнуса передает эмоции многих путешественников, сталкивающихся с ритуалом пересечения границы, поскольку любое чувство индивидуального суверенитета противостоит открытому утверждению суверенитета государственного. Мы не в силах противиться бюрократическим процедурам, которые часто кажутся унылыми и утомительными, но могут также перерасти в напряженную драму (или трагедию, комедию, а порой даже трагикомедию), по итогам которой владельца паспорта признают безопасным или опасным, правомочным или неправомочным, свободным для проезда или подлежащим задержанию и депортации. Переживания, связанные с этой драмой, – тревога, раздражение, отчаяние или облегчение и, возможно, даже благодарность – распространяются и на сам паспорт.

Хотя Фассел и не говорит, что случай на Мальте был определяющим в дальнейших вопросах жизни и смерти, он тем не менее приходит к выводу, что «атмосфера военного времени, подпитывающая концепцию паспорта, навсегда связалась с ним», предполагая не только то, что «люди воспринимаются правительствами как кадровые единицы», но и то, что мы подвержены историческим превратностям, находящимися за пределами нашего контроля{6}. Это ощущение уязвимости и зависимости, возникшее на фоне страшного столкновения государств в Первой мировой, ярко описано в одном из величайших художественных произведений, описывающих данный конфликт, – в романе Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» (1929). По сюжету герой, молодой американец Фредерик, собирается бежать вместе со своей возлюбленной, беременной британкой Кэтрин, от разрушительной и кровопролитной Итальянской кампании. Когда эти двое строят планы побега в нейтральную Швейцарию, каждого из них спрашивают: «У вас есть паспорт?»[2]{7}. Во время войны паспорт стал ключевым средством, позволяющим государствам идентифицировать своих граждан, не допуская шпионов, диверсантов и других потенциальных угроз. Для влюбленных документ становится возможностью (но и потенциальным препятствием) оставить позади страшный мир конфликта, который, как говорит нам Фредерик в одном из знаковых высказываний, готов беспристрастно убить «самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора»{8}.

Иначе говоря, сама возможность сказать «прощай, оружие» зависит от наличия паспортов. Когда Фредерик и Кэтрин пытаются спастись от войны, переплыв на лодке через Лаго-Маджоре к швейцарскому берегу, их встречают вооруженные солдаты и доставляют в таможенный пункт. Там влюбленным велят предъявить паспорта и задают ряд вопросов, которые и сегодня кажутся нам привычными: «Ваша национальность?», «Зачем вы приехали сюда?», «Что вы делали в Италии?», «Почему вы уехали оттуда?»{9}. Нейтральное государство не особо гостеприимно. Как мы знаем, радушие национального государства весьма условно: даже в мирное время оно принимает гостей только после того, как они подтвердят свою личность и засвидетельствуют намерения. В романе Хемингуэя чиновники в итоге позволяют героям въехать в страну, однако требуют, чтобы они сдали паспорта, получили временные визы и отчитывались в полиции о любом перемещении по Швейцарии. Хотя Фредерик и Кэтрин бежали через границу подальше от войны, в этих требованиях видится что-то зловещее: им, лишенным защиты в виде паспортов, судьба неизбежно пророчит оказаться в плену у могущественных государств и их междоусобных конфликтов. Паспорт стал предметом на стыке личных желаний и государственной власти.

Несколькими годами позже вышел роман Грэма Грина «Доверенное лицо» (1939), где автор размышляет о роли паспорта, играющего ключевую роль в самоопределении – он стал фиксировать личность человека в официальных терминах – и даже в тайной сфере шпионажа накануне Второй мировой войны. При попытке сойти на берег после переправы третьим классом через Ла-Манш герой Грина (называемый автором просто Д.) попадает под стражу. Полицейские Дувра задерживают Д., потому что его лицо не похоже на фото в паспорте. Годы в бушующей Испании, в которые он пережил тюремное заключение, убийство жены и чуть не погиб во время авианалета, сделали лицо Д. почти не узнаваемым даже для него самого: «Он посмотрел на снимок. Давно ему не доводилось заглядывать в собственный паспорт – годы наверное. Он увидел лицо незнакомца, человека более молодого и явно более счастливого, чем он»[3]{10}. Когда его увели для допроса и предложили взглянуть на себя в единственной доступной отражающей поверхности – стекле, защищающем «фотографию короля Эдуарда VII на церемонии присвоения скоростному поезду названия „Александра“», – он вынужден был признать, что сомнения детектива небезосновательны{11}. У фотографии в паспорте в итоге больше прав, чем у того практически анонимного человека, которого она изображает. Более того, как отмечает английский литературовед Лео Меллор, Д. также вынужден сравнивать себя с символами Британской империи на картине за стеклом – ее королевской властью и ее технологиями – и расписаться в несостоятельности.

Внезапно оказавшись перед всеми этими изображениями, он вдруг обнаруживает, что больше не контролирует свою личность и теперь полностью зависит от документа: «Этот предмет превращает его в вещь»{12}. Требование пройти проверку, предъявив самого себя, сравнение с непохожей фотографией и стандартным описанием, вопросы о месте пребывания и цели визита – все это создает у человека ощущение, что он находится во власти безымянных чиновников и могущественных правительств.

Рушди пишет о том, как, скрываясь от фетвы, он читал «Доверенное лицо» и удивлялся, насколько точный эффект достигнут автором с помощью такого простого приема: «Человек не похож на свое фото в паспорте, и Грину этого достаточно, чтобы показать неопределенный, даже зловещий мир». Сцена в «Обезьяньих проделках» противоречивым, бунтарским образом обращает наше внимание на значимость паспорта в вопросе удостоверения личности его владельца. Чтобы безопасно пересечь международные границы, путешественникам приходится доказывать не столько подлинность своих документов, сколько свое соответствие им – процесс, которого не могут избежать своими неуемными стараниями даже братья Маркс с их переодеваниями и клоунадой. Действительно, их буйство можно рассматривать как истерическую реакцию на чувство тревоги и отчуждения, порождаемое ритуалом паспортного контроля, который создает вокруг нас тот самый «неопределенный, даже зловещий, мир»{13} – хотя бы на тот миг, когда мы отдаем документы, осторожно улыбаемся сотруднику миграционной службы и надеемся на лучшее.

* * *Наверное, не стоит удивляться, что пересечение границ и паспортный контроль стали чем-то вроде неотъемлемого элемента голливудских фильмов, а зачастую даже ложатся в основу самых драматических сюжетов. Особенно ярко это проявляется в картинах об американских гражданах, пытающихся убежать от потенциальных ужасов правящих зарубежных режимов. Нигде это не показано так убедительно, как в фильме 1978 года «Полуночный экспресс», «правдивой» истории американского студента Билли Хейза (в исполнении Брэда Дэвиса), который пытался провезти несколько килограммов гашиша через стамбульский аэропорт в 1970 году. Безрассудный молодой человек прибывает на паспортный контроль в едва скрываемой панике, обильно потея, мы слышим только звуки учащенного биения его сердца; суровый таможенник медленно затягивается сигаретой, проверяет паспорт, оценивает Хейза косым взглядом. Юноша проходит пункт контроля, но уже через несколько минут его задерживают, когда он пытается сесть в самолет. События оставшейся части фильма лишь подчеркивают важность этого паспортного ритуала, пока Хейз в турецкой тюрьме подвергается аду (по большей части вымышленному) физических страданий и лишений.

Легкое неудобство превращается в ночной кошмар. Похожий сценарий разыгрывается в фильме Бена Аффлека «Операция „Арго“» (2012), основанном на истории так называемой «Канадской хитрости» – тайной операции по спасению шестерых сотрудников посольства США из Тегерана в 1979 году, после пика иранской революции. Однако на этот раз тревожная сцена с паспортом перенесена в конец фильма: дипломаты пытаются выдать себя за канадских кинематографистов (предъявляя поддельные канадские паспорта), прибывших в Иран выбирать локации для съемок фантастического фильма в духе «Звездных войн». Звучит напряженная музыка, один за другим следуют крупные планы встревоженных лиц американцев, приближающихся к контрольно-пропускному пункту аэропорта. Несмотря на то что сотрудники паспортного контроля все же останавливают их и уводят в комнату для допроса, дипломатам удается попасть на борт самолета, используя для подтверждения своей личности фотографии из журнала Variety и раскадровки из вымышленного фильма. В типичном для Голливуда стиле кульминацией «Операции „Арго“» становится момент, когда сотрудники погранслужбы обнаруживают свою ошибку и пытаются догнать рулящий самолет, прежде чем он унесет американцев в безопасное место. И хоть мы с облегчением смотрим на их успешный побег, этот эпизод напоминает нам, с каким риском может быть сопряжен ритуал проверки паспорта.

В этих фильмах граница ассоциируется не столько с возможностью путешествия и передвижения, сколько со стрессом и слежкой (а также с ксенофобией в отношении американцев за рубежом), где люди подвергаются усиленным полицейским методам, а защитой служат только драгоценные проездные документы. Пусть на Голливуд нельзя полагаться в плане культурной чуткости или исторической достоверности, но «Полуночный экспресс» и «Операция „Арго“» все же довольно точно транслируют надежды и страхи, связанные с этими документами. Хотя проблемы с паспортом не всегда приводят путешественника в мрачную тюремную камеру, где его ожидают проверенные веками изощренные пытки, они все равно грозят попаданием в своего рода современное чистилище, из которого нет выхода. В этом смысле аэропорт как граница становится своеобразной промежуточной зоной, где путешественника передают из-под правовой защиты собственного государства в руки иностранного правительства (а потом, спустя некоторое время, обратно), но только в случае соблюдения условий сделки. Фильм Стивена Спилберга «Терминал» (2004) показывает, что может случиться в случае неудачи, предлагая нам новую разновидность страшного сна владельца паспорта. Фильм частично основан на реальной истории Мехрана Карими Нассери, иранского беженца, прожившего более восемнадцати лет в первом терминале аэропорта Шарль де Голль после того, как в 1988 году у него украли паспорт. В «Терминале» Том Хэнкс играет персонажа по имени Виктор Наворски, выходца из придуманной восточноевропейской страны Кракожии, застрявшего в аэропорту Кеннеди, потому что его паспорт стал недействительным из-за правительственного переворота на родине. Таким образом, он превращается в типичного «иностранца», ожидающего теплого приема на границе.

И пусть выбор Хэнкса, типичного «американского папаши», на роль Виктора Наворски с вымышленной родиной несколько приглушает политические аспекты фильма, сам «Терминал» – это попытка сделать общее, пусть и сентиментальное, высказывание о судьбе нежеланного гостя в современном мировом порядке. Фильм начинается кадрами кинологического патруля, следующего через зону выдачи багажа, в то время как сотрудники в форме передвигают метки дорожек паспортного контроля и занимают свои рабочие места. Эти сцены из жизни служб национальной безопасности в аэропорту, которые стали типичными после 11 сентября, сменяются общими планами с толпами путешественников, недавно сошедших с самолета, шумно пробирающихся через зону выдачи багажа к очередям на паспортный контроль.

Когда Наворски предстает перед инспектором на пункте паспортного контроля, границы гостеприимства быстро становятся очевидными. После краткого «Добро пожаловать» ему задают стандартный вопрос: «Цель вашей поездки? Бизнес, туризм?» Но когда Наворски что-то невнятно бормочет в ответ (на выдуманном наречии на основе болгарского), становится очевидно, что гость-иностранец не понимает языка, на котором к нему обращаются. Дальше – больше: когда офицер сканирует его паспорт, компьютерная программа выдает, что документ отмечен в Межведомственной системе пограничного контроля, которая предоставляет правоохранительным органам США информацию о криминальном прошлом, связях с террористами и других факторах безопасности. Тут же появляются сотрудники таможенной и пограничной служб и сопровождают Наворски в одну из служебных комнат, где ничего не понимающего кракожца подвергают дальнейшему допросу: «Зачем конкретно вы приехали в США, мистер Наворски? У вас есть знакомые в Нью-Йорке?»{14}.

Виктор Наворски – не такой проницательный человек, как герой фильма «Превосходство Борна» (2004). Джейсон Борн, бывший убийца из ЦРУ, провоцирует сбой в компьютерной системе, используя паспорт с нужной отметкой, чтобы проникнуть в служебные комнаты международного аэропорта Неаполя: там он молча сопротивляется допросу, затем нападает на американского консульского агента и копирует данные SIM-карты из его мобильного телефона, чтобы прослушивать переговоры ЦРУ. Эта инверсия обычного сценария пограничного контроля (своего рода боевик по мотивам «Обезьяньих выходок») воплощает фантазию об одиноком человеке, который сопротивляется государственной власти, обращая паспортный режим против самого себя. Но это – всего лишь фантазия, причем чисто американская, несмотря на то, что такой индивидуализм вроде как даже представляет собой помеху в «войне с террором».

Единый паспортный реестр, который Фасселл называет частью «паспортного неудобства», превратился в сеть баз данных национальной безопасности – в ближайшем будущем она вполне может достичь заявленной цели создания единого цифрового архива всех паспортов, позволяющего в реальном времени отслеживать их перемещение по всему миру. Паспорт больше не является самодостаточным объектом, на страницах которого четко прописана вся жизненно важная информация; вместо этого он все активнее превращается в сетевой объект, связанный с базами данных с помощью микрочипов и передатчиков, – со всеми вытекающими отсюда проблемами, такими как неприкосновенность частной жизни, информационная безопасность и кража личных данных. Тем временем методы каталогизации облика путешественника также становятся все более изощренными – от субъективных описаний и нерегулярных фотографий до электронного сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза, распознавания лиц и сбора других биометрических данных. Большое беспокойство вызывают антиутопические последствия этих новых протоколов приграничного контроля, которые значительно расширили инструменты государственной власти, используемые для наблюдения за отдельными путешественниками. Итальянский философ Джорджио Агамбен считает эти протоколы признаком того, что после 11 сентября мы вступили в «новую биополитическую эру» государственного контроля и управления людьми, которые теперь все чаще становятся жертвами внесудебной силы: новая парадигма безопасности, возникшая как следствие чрезвычайного положения, стала обычным методом надзора. В 2004 году, когда как раз вышли фильмы «Терминал» и «Превосходство Борна», Агамбен выразил протест против того, что он называет «биополитической татуировкой» (требований, согласно которым въезжающие в США по визе должны иметь при себе отпечатки пальцев и фотографии), отказавшись от должности в Нью-Йоркском университете, чтобы не подчиняться новым мерам{15}.

Все, что хочет Виктор Наворски, – это немного посмотреть город, то есть отправиться в «тур по Большому яблоку», как он говорит об этом на ломаном языке в нескольких заученных фразах: «Бруклинский мост, Эмпайр-стейт, бродвейский шоу „Кошка“». Но непреклонный офицер полиции Турман (Барри Шабака Хенли) уже попросил Наворски сдать и обратный билет, и паспорт. Сцена поначалу разыгрывается ради смеха, но по мере ее развития становится все более пикантной (женский крик на заднем плане напоминает нам, что подсобные помещения аэропорта – опасное место) и достигает кульминации, когда офицер протягивает руку, чтобы забрать паспорт у Наворски, а тот принимает этот жест за гостеприимство и пытается пожать протянутую ладонь. Когда Турман поправляет его и указывает на документ – «Нет, нет. Мистер Наворски. Вот это. Паспорт», – путешественник нехотя протягивает его офицеру, который с силой вырывает драгоценную книжечку из рук своего визави{16}. И тут же мы видим крупным планом, как Турман засовывает бордовый кракожский паспорт в пластиковый конверт для хранения властями своего государства. Наворски теперь считается «нежелательным» – он «гражданин ниоткуда», как ему сообщают позже, у которого «нет права на политическое убежище, на временное пребывание в стране, на гуманитарную помощь, на получение дипломатический визы, на статус беженца», хотя при этом он все еще не понимает ни одного сказанного ему слова. Не имея ни действительного паспорта, ни признанного статуса, ни национального государства, к которому можно было бы обратиться за помощью, он так и останется на границе – в ничейной стране, откуда нет выхода.

Виктор Наворски (Том Хэнкс) неуверенно передает свой паспорт. Кадр из фильма «Терминал» (2004) (Amblin Entertainment)

* * *Большая часть произведений Рушди посвящена прелестям и недостаткам мобильности, преобразующему влиянию путешествий и переездов, опыту столкновений с открытым гостеприимством и защитной враждебностью на границе. Несомненно, самый причудливый пример перехода через границу в его художественных книгах можно увидеть на первых страницах «Сатанинских стихов»: мы встречаем его главных героев Джабраила Фаришту и Саладина Чамчу, падающих с огромной высоты прямо в Ла-Манш после того, как их угнанный лайнер взорвался на подлете к лондонскому Хитроу.

Это современный миф о пересечении границ. Пока они кувыркаются в атмосфере, словно «свертки, выпавшие из небрежно разинутых аистиных клювов»[4], каждый из героев переживает чудесное перерождение: Джабраил, яркая и эпатажная звезда Болливуда, направляющийся к своей возлюбленной в Лондон, превращается в своего тезку-архангела, а Саладин, британский актер озвучивания, возвращающийся с халтурки в Бомбее, становится дьяволом с рогами и копытами{17}. Не менее чудесным образом, когда Саладин цепляется за Джабраила, тот начинает петь и махать руками, словно ангельскими крыльями, замедляя их падение и приводя к мягкой посадке на Ла-Манш. В конце концов их прибивает к берегу на заснеженном английском пляже, и они оказываются единственными выжившими пассажирами злополучного рейса.

Конечно, это не вся история. Действие романа происходит на фоне ксенофобии эпохи Тэтчер, вскоре после принятия Закона о британском гражданстве 1981 года, согласно которому право на проживание в стране имели только граждане Великобритании, что ставило под угрозу судьбу жителей бывших британских колоний. Поэтому нет ничего удивительного в том, что группа полицейских и представителей миграционной службы вскоре задерживает Саладина и требует паспорт, при этом насмешливо выслушивая его сомнительный рассказ о спасении в катастрофе. Благодаря чудесному пересечению границы Саладин избежал паспортного ритуала в Хитроу, но даже в таких фантастических обстоятельствах неприятности с паспортом, превращаясь в кошмар, остаются частью повествования.

Как мы здесь оказались? Как мир пришел к этому универсальному требованию и каковы последствия способов, которыми мы преодолеваем географические и культурные границы? Какое влияние оказали паспорта на чувства и фантазии тех, кто их использует и, зачастую неохотно, определяется ими? Как эти документы повлияли на наше отношение к дому и отъезду, путешествиям и переездам, принадлежности и перемещениям, гражданству и отчуждению, национальным конфликтам и международному сотрудничеству? Что может рассказать нам паспорт о непростом пересечении личного и политического на протяжении всего своего существования? Эти драгоценные книжечки, которые мы, такие уязвимые, прижимаем к себе, пересекая границы, несут в себе наши личные истории, указывающие при этом на наше место в гораздо более масштабных повествованиях. Они рассказывают о стремлениях, неопределенности и движении по спирали тех людей, которые уже давно ушли на покой; они придают материальную форму правам и привилегиям, ограничениям и давлениям, которые направляли это движение. Но даже если архив наших паспортов и их различных предшественников позволяет увидеть, откуда мы пришли, он также дает представление о том, куда мы идем, поскольку темпы международных путешествий и глобальной миграции продолжают ускоряться, заставляя задуматься о нашем месте в современном мире. Исследовать культурную историю паспорта – значит задуматься о важнейших аспектах мобильности, ожиданиях, чувствах по этому поводу и инструментах государственной власти, которые, возможно сильнее, чем когда-либо, влияют на нас сегодня. Так давайте же отправимся в путешествие и пересечем границу.

Часть первая

Предыстория паспорта

Глава 1

Древние люди, древние граждане

Вечером 26 сентября 1976 года французский военно-транспортный самолет, перевозивший египетского правителя, приземлился в аэропорту Ле-Бурже под Парижем после пятичасового перелета из Каира. В знак уважения к его королевскому статусу пассажира встречала Алис Сонье-Сеите, государственный секретарь Франции по вопросам образования. Воинские почести ему оказывали отряд ВВС и Республиканская гвардия, одетые в парадную форму, в кавалерийских касках с алым плюмажем и в белых лосинах. Египетский правитель прибыл во Францию, чтобы несколько месяцев провести в стерильном боксе на территории Музея человека, где ему предстояло пройти ряд обследований и передовых процедур, направленных на замедление разложения трупа. Это был Рамсес II, фараон Девятнадцатой династии, чья душа отбыла в загробный мир примерно за три тысячелетия до его визита во Францию. Рамсес II, взойдя на престол еще подростком, царствовал шестьдесят с лишним лет и запомнился как один из самых могущественных правителей в истории Египта, не в последнюю очередь благодаря ряду военных кампаний в Сирии, Нубии, Ливии и соседних областях, вследствие чего его влияние распространилось на весь регион. Но, несмотря на славную историю Рамсеса II, многие рассказы о его посмертном путешествии во Францию сосредоточены на детали, которая кажется совершенно несоответствующей ни его царскому положению, ни его мумифицированному состоянию: в тот осенний день 1976 года давно умерший фараон якобы прибыл на французскую землю с недавно выданным египетским паспортом.

Несомненно, прибытие египетского правителя было деликатным вопросом международных отношений. Президент Франции Валери Жискар д’Эстен предложил перенести мумифицированные останки фараона во время государственного визита в Египет в декабре 1975 года, когда стремился договориться с египетским президентом Анваром Садатом по вопросам международной торговли оружием и вхождения французской промышленности в египетскую экономику. Вслед за недавним Синайским временным соглашением между Египтом и Израилем, которое обязывало страны разрешить свои конфликты мирными средствами, французский визит также должен был заложить основу для успешного диалога между богатыми нефтью арабскими странами и их западноевропейскими коллегами на конференции, которая должна была состояться в Париже в конце декабря. Первоначально д’Эстен предлагал перевезти мумию Рамсеса II в Париж для проведения выставки, посвященной его правлению, в музее Гран-Пале, но, «заботясь о чувствах египтян», впоследствии отказался от этой идеи в пользу археологических исследований по сохранению «славного прошлого Египта». Он знал, что французские египтологи уже сотрудничали с египетскими специалистами в Каире, которые обнаружили поразительное ухудшение состояния мумии, извлеченной на свет почти столетие назад. Возможно, проявляя некоторую снисходительность, французский президент предположил, что было бы «очень полезно», если бы мумию «восстанавливали в стерильной среде» в лабораториях Музея человека, где специалисты «прошли тщательную подготовку по применению таких методов сохранения»{18}. После того как один из конкурирующих египтологов из США заявил, что ухудшение состояния мумии было просто предлогом для того, чтобы отправить почитаемую реликвию за границу, «Нью-Йорк таймс» написала, что мумия страдала не более чем от «приступа „дипломатита“»{19}. Тем не менее по прибытии во Францию давно умерший египетский государь подвергся многочисленным обследованиям, а затем прошел интенсивную обработку, направленную на уничтожение насекомых, грибков и бактерий, что, по мнению газеты «Монд», должно было дать ему «новую жизнь»{20}. В этих условиях тем более любопытно, что мумифицированным останкам Рамсеса II потребовался паспорт для международных поездок.