Полная версия

Паспорт: культурная история от древности до наших дней

Сегодня истории о «мумии с паспортом» можно найти в любом уголке Всемирной паутины, независимо от языка поискового запроса – английского, французского или арабского. Как и следовало ожидать, подобный материал публикуется на сайтах, посвященных паранормальным явлениям и «странным, но правдивым» историям, хотя их повторяют и более надежные или, по крайней мере, более авторитетные сайты, такие как history.com и nationalgeographic.com. Они также широко распространяются в соцсетях. При этом предполагаемые причины требования паспорта в источниках существенно различаются: нам говорят, что международное право не позволяет перевозить человеческие останки без надлежащей идентификации, что французские законы требуют, чтобы любой въезжающий в страну, живой или мертвый, имел при себе паспорт, что по египетским законам даже умершие люди должны иметь надлежащие документы для выезда за границу, что египетские чиновники считали, будто документы обеспечат фараону юридическую защиту за рубежом, гарантируя его безопасное возвращение домой в свое время. То есть даже тело умершего правителя нуждалось в защите, которую обеспечивал действительный паспорт. Учитывая долгую историю разграбления региона европейцами, восходящую к наполеоновскому вторжению и «открытию» древнего Египта фараонов в конце XVIII века, это последнее обоснование не является ни провокационным, ни безосновательным: разумеется, колониальная инфраструктура способствовала вывозу бесчисленных археологических сокровищ французской службой древностей и музеями Европы и Северной Америки на протяжении XIX века.

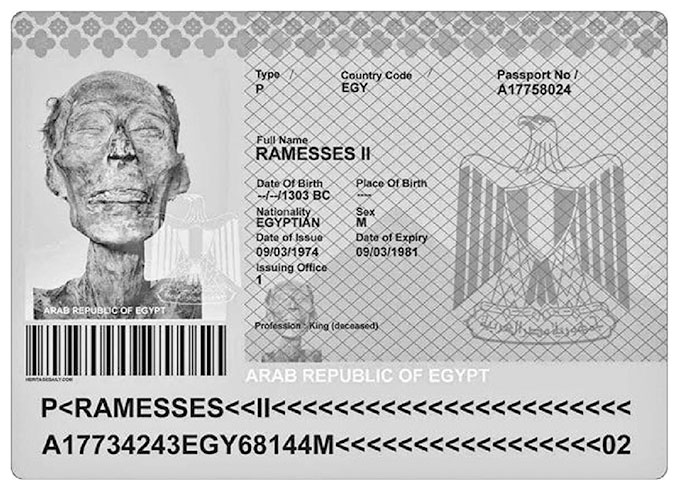

Однако, несмотря на свою известность, паспорт Рамсеса II не обнаружился ни в одном архиве. В отчетах о передаче мумии в 1976 году паспорт не упоминается, нет его и в архивах Египетского музея в Каире или Музея человека в Париже. Коллективная воля интернет-пользователей удовлетворилась несколькими широко распространенными «монтажными» версиями документа, которые объединяют стоковую фотографию уродливого мумифицированного лица Рамсеса, взятую из музейного каталога, со стоковым изображением страницы личных данных из недавнего египетского паспорта, заполненной соответственно: «Дата рождения: -/-/1303 г. до н. э. …; Национальность: Египтянин; Пол: М; Дата выдачи: 09/03/1974; Действителен до: 09/03/1981; Профессия: Царь (умер)»{21}. Но авторы этих макетов упустили возможность создать более «аутентичную» подделку, поскольку экспертизы, проведенные в Париже, позволили установить ряд физиологических данных фараона: рост около 170 см, светлая кожа и (к изумлению многих) рыжие волосы – черты, которые ассоциировали бы его с божеством Сетом в древнеегипетской религии. История о «мумии с паспортом» если и не является откровенной мистификацией, то как минимум стала примером коллективной ложной памяти или того, что в других уголках интернета назвали эффектом массового расхождения памяти, так называемым эффектом Манделы[5]. Фантомного паспорта Рамсеса II, может, и нет в официальном архиве, но тем не менее его наличие подразумевается, что вызывает сомнение в достоверности исторического архива как хранилища памяти, которое может генерировать альтернативные нарративы.

Таким образом, случай с паспортом для мумии дает нам ключ к разгадке тайны того, как коллективные эмоции привязываются к этим маленьким книжечкам и вызывают массовый интерес к проездным документам для мертвых. Фальшивый паспорт древнего фараона может быть использован для демонстрации абсурдности национальных бюрократий или международного права или, более тонко, тревоги, порожденной сохраняющимся неравенством в международных отношениях и жестокой историей колониальной эксплуатации. По-своему шуточный паспорт также вызывает воспоминания об амулетах, которые надевали на мумии или заворачивали в бинты, чтобы защитить умерших во время путешествия в Дуат, царство мертвых. С другой стороны, современный паспорт и его многочисленные предшественники являются важнейшими компонентами исторического архива, обещая приблизить нас к мертвым и тем самым разжигая желание историка «вернуть их к жизни». Однако эти неуловимые документы также свидетельствуют о хрупкости воспоминаний, которые мы стремимся уберечь от забвения, от угрозы самой смерти. Их собирают и интерпретируют, их теряют и сохраняют, их сортируют и оберегают, на них размещают информацию, и да, они подвержены фальсификации и подделке. Они помогают рассказать истории о бывших владельцах, а также о международных отношениях, засвидетельствованных в этих документах, или даже, как в этой странной фантазии о паспорте мумии, о теле давно умершего государя и его причастности к затянувшейся загробной жизни, полной политических интриг.

«Художественная версия» паспорта Рамсеса II, 2020 год. (HeritageDaily)

* * *Большинство историй паспорта – будь то научные труды по мировому праву или журналистские материалы, написанные для беглого просмотра в интернете, – обнаруживают самые ранние упоминания о проездных документах – протопаспортах в основополагающем тексте западной традиции, Библии. В желании определить место происхождения, рассказчики указывают на Ветхий Завет, Книгу Неемии, главу 2:7–9 (датируется примерно 445 годом до н. э.), где царский виночерпий Неемия просит у персидского царя Артаксеркса I «письма к заречным областеначальникам»[6], чтобы он мог отправиться в Иудею и помочь в восстановлении стен Иерусалима.

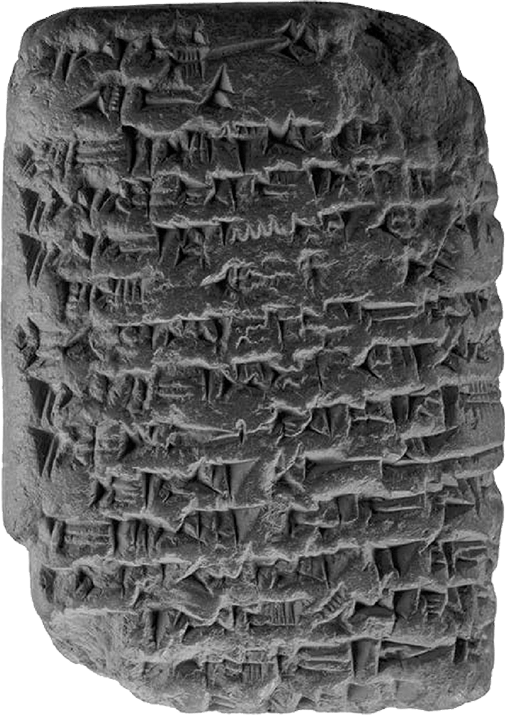

Следуя тому же ностальгическому порыву, мы можем определить еще одну потенциальную точку отсчета в мире Рамсеса II, даже за несколько поколений до правления великого фараона, ведь в архиве египетской культуры хранятся, пожалуй, самые древние дошедшие до наших дней документы о международных отношениях, датируемые серединой XIV века до нашей эры. Так называемые Амарнские таблички (Амарнский архив) были впервые обнаружены в 1887 году одной египтянкой на месте древнего дворца фараона Эхнатона. Вскоре на место находки прибыли западные археологи, в том числе английский египтолог-первопроходец Флиндерс Питри, который в течение последующего десятилетия раскопал еще множество табличек. На 382 табличках высотой от 12,5 до 20 сантиметров и шириной от 7,5 до 10 сантиметров тростниковым стилусом были нанесены клинописные символы, и эти послания хранились более трех тысячелетий. Среди табличек – большое количество дипломатических сообщений, написанных на аккадском языке, региональном лингва-франка[7] того периода, и отправленных фараону Эхнатону правителями других государств, расположенных в восточном бассейне Средиземного моря. В письмах обсуждаются торговые сделки и обмен подарками, стратегические вопросы и создание союзов, а также династические дела и дипломатические процедуры, в частности – договоры о браках между представителями знати различных царств.

Хотя письма имеют большое значение для библеистики, позволяя понять культуру ханаанского народа до его появления в Ветхом Завете, они лишь недавно стали представлять интерес для исследований, посвященных возникновению первых «государств» как административно упорядоченных сообществ, а также ранних международных (или, правильнее сказать, межгосударственных) отношений. Все вместе эти таблички, настоящая сокровищница, спровоцировали то, что Жак Деррида называет «архивной лихорадкой», – жгучее желание сохранить воспоминания, собрать и каталогизировать все остатки человеческого опыта, а также постоянную потребность вернуться к предполагаемым или мнимым истокам. И все же в большинстве работ по истории международных отношений до сих пор не упоминается – и уж тем более не предлагается для подробного обсуждения – древний Ближний Восток.

Одна из глиняных табличек с клинописью, обнаруженных в Амарне. (Metropolitan Museum)

Это, пожалуй, еще более удивительно, если учесть, что письма из Амарны включают документ (каталогизированный как EA30), который может быть идентифицирован как самый ранний из сохранившихся пропусков для безопасного путешествия – предшественник современного паспорта, который обеспечивал предъявителю беспрепятственный транзит через земли выдавшего его государя, а иногда и выезд за их пределы. Письмо имеет форму приказа митаннийского царя Тушратты:

Послание ко всем царям Ханаана, подданным моего брата {царя Египта}. Так {говорит} царь {Митанни}: Я отправляю так моего посланника Акию к царю Египта, моему брату, со срочным поручением, {быстрого в пути}, как демона. Никто не должен его задерживать. Доставьте его в Египет в целости и сохранности! {Там} пусть отведут его к египетскому пограничному чиновнику. И никто ни за что пусть не смеет поднять на него руку{22}.

Королевские посланники, такие как Акия, были жизненно важным средством организации сложных политических союзов и экономических дел, которые велись в восточном Средиземноморье в позднем бронзовом веке. Поддержание этих отношений зависело от возможности посланников свободно путешествовать не только в дипломатических целях, но и для перевозки товаров, заключения сделок, сопровождения царских невест, а также в качестве информаторов и даже шпионов. Разумеется, эта была трудная, а иногда и опасная профессия. Сухопутные путешествия таких посыльных – обычно в одиночку, но иногда в составе караванов – были крайне медленными в амарнский период, особенно в жестокую жару летних месяцев, поскольку подарки и товары везли на мулах. Заморские путешествия были ненамного быстрее и зависели от капризов ветра и опасностей, связанных со штормами и пиратами. В книге «Поучение Хети», написанной во времена египетского Среднего царства, несколькими сотнями лет ранее, тяготы профессии описываются в мрачно-фаталистической манере: «Посланник отправляется в чужую страну, передав сперва свое имущество детям, в страхе перед львами и азиатами»{23}.

Глиняная скрижаль, которую нес наш неуязвимый Акия, не могла защитить от хищных зверей или даже от бродячих разбойников, угрожавших неподконтрольным регионам. Тем не менее послание, в ней содержащееся, можно считать ранним примером того, как суверенные власти стремятся усмирить насилие и утвердить порядок в отношениях с другими государями или суверенными государствами. Такой документ мог избавить царского посланника от нападений, грабежей и поборов как со стороны разбойников, так и со стороны чиновников других царств по пути следования. Конечно, он должен был быть под рукой на случай вызова стражников, солдат или эмиссаров местного правителя. Кроме того, такая табличка могла уберечь посланника от посягательств или других злоупотреблений со стороны представителей монарха по прибытии.

Разумеется, можно только догадываться, какие эмоции и чувство собственной важности испытывал Акия благодаря глиняной табличке, символизирующей защиту и покровительство его суверена, царя Тушратты. Однако если искать в далеком прошлом отголоски настоящего, то можно в целом представить, какое значение для него имела эта табличка: письмо гарантировало его физическую безопасность надежнее любого оружия или доспехов и целого каравана других гонцов, купцов и мулов.

Ведь почти магическим образом, благодаря письменам на поверхности, эта маленькая скрижаль олицетворяла и воплощала власть царя, защищая гонца в утомительном путешествии в чужие земли. Носил ли Акия ее в прочной сумке, прижимая к себе, вместе с самыми важными для выживания вещами? Почувствовав опасность, потянулся ли он к этой сумке, нервно проводя пальцами по клинописи, ища успокоения? Испытывал ли он панику, когда, отправляясь в путь одним знойным утром, рылся в вещах, чтобы убедиться, что драгоценный предмет лежит на месте? Какие чувства были связаны с этим маленьким кусочком глины? Опять же, мы можем только предполагать (возможно, проецируя современные тревоги по поводу паспорта на древнего посланника), но вряд ли стоит сомневаться, что, помимо дипломатической цели, глиняная табличка выполняла роль своеобразного амулета – предмета, который якобы защищал человека от неприятностей или опасностей, – или несла какое-то мощное заклинание. Мы знаем, что амулеты из металла, камня, стекла и глины играли важную роль в древних ближневосточных религиозных верованиях, касающихся безопасности как живых, так и мумифицированных мертвых, но лишь немногие из этих амулетов могли обладать дополнительной риторической и политической силой, как артефакт EA30.

Согласно общепринятой практике, послание, которое содержит древний паспорт, сформулировано как приказ представителям другой суверенной державы беспрепятственно пропустить посланника через свои земли: «Послание ко всем царям Ханаана, подданным моего брата {царя Египта}. Так {говорит} царь {Митанни}: Я отправляю так моего посланника Акию…» Таким образом, клинопись этого древнего проездного документа функционирует как то, что британский философ языка Дж. Л. Остин называет «перформативом», то есть сообщением, которое равно действию, а не только высказыванию. Когда царь произносит: «Никто не должен его задерживать! Доставьте его в Египет», он совершает действие – отдает приказ или распоряжение. Сейчас, спустя три с лишним тысячелетия, в современном американском паспорте имеется аналогичная формулировка, хотя и в форме более мягкой просьбы: «Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки настоящим просит всех, кого это может касаться, разрешить гражданину/гражданке Соединенных Штатов, указанному в настоящем документе, проехать без задержек и препятствий, а в случае необходимости оказать всю законную помощь и защиту». По мнению Остина, такое послание нельзя оценивать как истинное или ложное, а, скорее, как «счастливое» (успешное) или «несчастливое» (неуспешное) – в зависимости от того, подыграют ли другие этому вербальному утверждению суверенной власти или нет. В этом смысле, как предполагают другие теоретики, повторение счастливых перформативов может даже рассматриваться как обладающее силой проявление такой власти{24}.

Более того, послание на клинописной табличке (как ранняя технология посредничества) распространяет власть царя за пределы его голоса, его телесного присутствия, его суверенных владений и, возможно, даже за пределы его жизни, пока она сохраняется в материальной форме. Таким образом, по прибытии Акия либо был бы встречен гостеприимно, с обильным угощением, удобным ночлегом и, возможно, подарком – и для себя, и для царя Тушратты, – либо подвергся бы грабежу, тюремному заключению и даже убийству, если бы повеление в его паспорте было неудачным – несчастливым – для пункта назначения.

Подобные вопросы суверенной власти часто обсуждались между различными правителями в письмах Амарнского архива. Однако считалось, что система правил, регулирующих отношения между царями на древнем Ближнем Востоке, находится под юрисдикцией богов, которые в таких вопросах выступали высшими судьями. Именно из-за этой божественной юрисдикции ученые спорят о том, следует ли рассматривать правила, содержащиеся в документах наподобие EA30, с позиции теологии или же, скорее, как самые ранние образцы международного права, поскольку на древнем Ближнем Востоке не было внятного разграничения между этими двумя областями{25}. Все стороны, как подчеркивает правовед Раймонд Уэстбрук, поклонялись богам и верили в их участие во всех земных делах. Это означало, что учредительная власть религии не просто устанавливала главенство царя в каждой области и упорядочивала политическую карту всего региона: она также осуществляла общий переход от естественного состояния к правовому во всех этих обществах. Однако во время правления Эхнатона в Египте зародились ранние формы международных отношений, а также произошел ряд радикальных, хотя и быстротечных, социальных и культурных преобразований: обновление художественных и архитектурных стилей, перенос столицы на новое место в Амарну и, впервые в истории, установление монотеистической религии, посвященной богу солнца Атону. Наследие этих преобразований стало предметом многочисленных спекуляций. В своей последней книге «Этот человек Моисей и монотеистическая религия» (1939) Зигмунд Фрейд, основываясь отчасти на свидетельствах, полученных из писем Амарны, предположил, что именно Атон был тем самым единым богом библейского пророка и, таким образом, может считаться основой как иудейской, так и христианской теологии.

Не стоит забывать, что письмо о безопасном перемещении, упоминаемое в Книге Неемии спустя почти тысячелетие после правления Эхнатона, выполняет ту же функцию, что и таблички из Амарны. Ветхозаветный документ, называемый «халми» («документ, скрепленный печатью» на эламском языке) или «миятукка» (на древнеперсидском), был разрешением на путешествие (и своего рода древним талоном на еду), необходимым для проезда по царским дорогам персидской империи Ахеменидов уже в шестом веке до нашей эры.

Эти требования были важной административной функцией того, что французский иранолог Пьер Бриан назвал «монолитным государством, столь же обширным, как будущая Римская империя», простиравшимся от Верхнего Египта до Центральной Азии, от Дуная до Инда{26}. Халми неоднократно упоминаются в так называемом административном архиве Персеполя (собрании глиняных табличек, обнаруженных в церемониальной столице Ахеменидской империи), а конкретный арамейский папирус из Древнего Египта (письмо Арсама, ахеменидского сатрапа V века до н. э., своему управляющему Нехтихору) позволил историкам с большой точностью разобраться, как они использовались. Обычно в документах указывалось количество путешественников в караване, путь, по которому они должны были следовать, и предписывался путевой рацион. В V и VI веках до н. э. царские дороги были разделены на этапы: через каждую провинцию по пути следования располагались склады и почтовые пункты; в конце каждого этапа предводитель каравана должен был предъявить халми, который давал путникам право на точное количество провизии, указанное в документе. Например, Арсам в своем письме заявляет: «Вот! Некто по имени Нехтихор, {мой} офицер, отправляется в Египет. Выдайте ему в {качестве} провизии из моего имения в ваших провинциях… каждый день по две меры белой муки… три меры муки грубого помола, две меры вина или пива, одну овцу и сено по числу его лошадей»{27}. Разумеется, помимо указаний по провианту, халми также позволял Нехтихору и его спутникам отправиться в дальнейший путь.

Книга Неемии рассказывает нам о чем-то большем, чем отчет о практических задачах. Живя в изгнании в качестве высокопоставленного чиновника при дворе царя Артаксеркса, шестого монарха Ахеменидской империи, Неемия с большой тревогой узнает, что стены Иерусалима разрушены и еврейское население города оказалось под большой угрозой. После нескольких дней поста и молитвы встревоженный израильтянин предстает перед Артаксерксом, который интересуется причиной его беспокойства и спрашивает, что можно сделать для его облегчения. Неемия сразу же подает прошение о выдаче проездных документов, сопровождая его просьбой предоставить материалы, которые понадобятся ему для восстановления Иерусалима после возвращения:

И сказал я царю: если царю благоугодно, то пусть мне дадут письма к правителям области за рекой, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить.

Самое необычное в этой просьбе, пожалуй, то, что ей предшествует длинная молитва к Богу о том, чтобы Он, получив от Неемии искреннее покаяние в грехах, даровал изгнаннику милость в присутствии Артаксеркса. Примечательно, что израильтянин обращается к Богу не за безопасным проходом «к правителям области за рекой» (то есть к западу от Евфрата), а за помощью в получении письма о разрешении на путешествие, выражающего мирскую власть ахеменидского государя. Такова, по-видимому, была риторическая и политическая сила халми от Артаксеркса в провинции Авар-нахра («за рекой»), где находился охваченный войной район Иудеи.

Книга Неемии также свидетельствует об эмоциональной энергии, которая окружала письмо о беспрепятственном проезде. Библейский текст имеет чрезвычайно сложную, а порой и гипотетическую историю: его главы распространялись как самостоятельные произведения, были объединены с другими историями в книгу Ездры и Неемии около 400 года до н. э., дополнительно редактировались в эллинистическую эпоху, периодически выделялись в отдельную книгу в латинских переводах после IX века, в конце концов вошли в стандарт Парижской Полиглотты[8] в XIII веке, а затем и Еврейской Библии; поздние же главы, в которых повествование идет от первого лица, основаны на мемуарах исторической личности по имени Неемия. Разумеется, рассказывая собственную историю, автор передает эти эпизоды с восторженной непосредственностью. Как он рассказывает, «я сильно испугался», когда подошел к Артаксерксу со своей просьбой; потом израильтянин воскликнул «да живет царь вовеки» и еще раз «помолился Богу небесному», прежде чем обратиться к ахеменидскому государю. Когда его прошение о паспорте было удовлетворено, измученный Неемия с явным облегчением воспринял это как знак того, что «благодеющая рука Бога моего находится надо мною».

* * *Как бы ни был важен для ученых и публицистов этот ранний документ о путешествиях и как бы ни были убедительны для читателей Библии эмоциональные откровения об отчаянном изгнании, Книга Неемии, возможно, в большей степени дополняет историю паспорта своими описаниями древних представлений о гражданстве. В начале книги указано, что большинство израильтян являются подданными Ахеменидской империи, рассеянными по далеким от дома землям; при этом они лелеют общую идентичность и принадлежность к Иудее. Именно эта принадлежность и побуждает Неемию вернуться в город своих предков в надежде отстроить его стены и вернуть общине былую целостность. По ходу своей работы он в последующих главах сталкивается с грозными противниками и становится свидетелем того, как среди жителей Иерусалима возникают новые разногласия. Но вскоре после того, как он вступил в должность правителя провинции, отважный Неемия проводит ряд социальных и религиозных реформ для объединения общины и защиты ее от внешних и внутренних врагов. Он планирует перепись жителей Иерусалима и создает генеалогический реестр, в который заносит имена семей, вернувшихся в город из вавилонского плена. Движимый чувством справедливости, Неемия также помогает своему соратнику-реформатору Ездре укрепить общество, распространяя учения Торы, благодаря чему между израильтянами создается соглашение: книга закона становится законом земли. В этих главах два человека работают над созданием формы гражданства, основанной как на торжестве общих уз, так и на признании общинных законов, но эта концепция, как отмечают многие, также зависит от исключения посторонних за пределы городских стен.

Вплоть до наших дней многие комментаторы использовали этот злополучный шовинизм для провозглашения своих собственных идей гражданства. Когда 20 января 2017 года, за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа, южный баптистский пастор-агитатор Роберт Джеффресс выступил с проповедью в Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне (национальная историческая достопримечательность, которая позже стала местом довольно печально известной фотосессии президента с Библией), он обратился к Книге Неемии за подтверждением, что «Бог не против строительства стен!» Обращаясь непосредственно к Трампу, который сидел на передней скамье, Джеффресс с энтузиазмом сослался на библейский сюжет: «Когда я думаю о вас, избранный президент Трамп, то вспоминаю другого великого лидера, которого Бог избрал тысячи лет назад в Израиле»{28}. Пастор со своей знаменитой мальчишеской улыбкой бодро заявил, что первым шагом к восстановлению общины вИерусалиме было восстановление Неемией «великой стены» вокруг города, и, по словам Джеффресса, он преуспел в этом потому, что отказался склониться перед своими критиками или позволить неодобрению сограждан остановить его.

Разумеется, идея гражданства часто демонстрировала эту логику исключения, поскольку сама концепция опирается на противопоставление групп «внутри» и «снаружи», граждан и иностранцев, не пользующихся одинаковыми правами и привилегиями. Если истории гражданства как явления обычно начинаются в Средиземноморье и идут от Древней Греции, то во многом потому, что именно там возникла идея полиса (или «города-государства»), призванного определить связь между привилегированными мужчинами и их родным городом – исключая женщин, рабов, иностранцев и другие низшие слои населения, признанных непригодными для участия в политической жизни. В последние годы Джорджо Агамбен, ориентируясь на нашу современную политическую ситуацию, также обратил внимание на древнегреческое различие между «хорошей жизнью», связанной с участием в политической жизни (bios), и «голой жизнью», связанной с простым телесным или биологическим существованием (zoē), которую предполагалось исключить из полиса в любом строгом смысле. Действительно, для Агамбена исключение «голой жизни» имеет решающее значение в становлении полиса как надлежащего политического пространства, и все же, несмотря на это исключение, город-государство продолжал осуществлять власть над zoē именно благодаря сохраняющемуся потенциалу превращения ее в bios. Те, кто попадал в объятия полисного гражданства, пользовались определенными правами, такими как владение землей и возможность занимать политические должности, но они также несли гражданские обязанности, включая участие в собраниях и защиту города в военное время.