Полная версия

Совдетство. Книга о светлом прошлом

– Ах, простите, мальчик, садитесь на место! К вам у меня нет никаких вопросов! – с уважением исправится практикантка.

Ну вот, опять отвлекся. К делу!

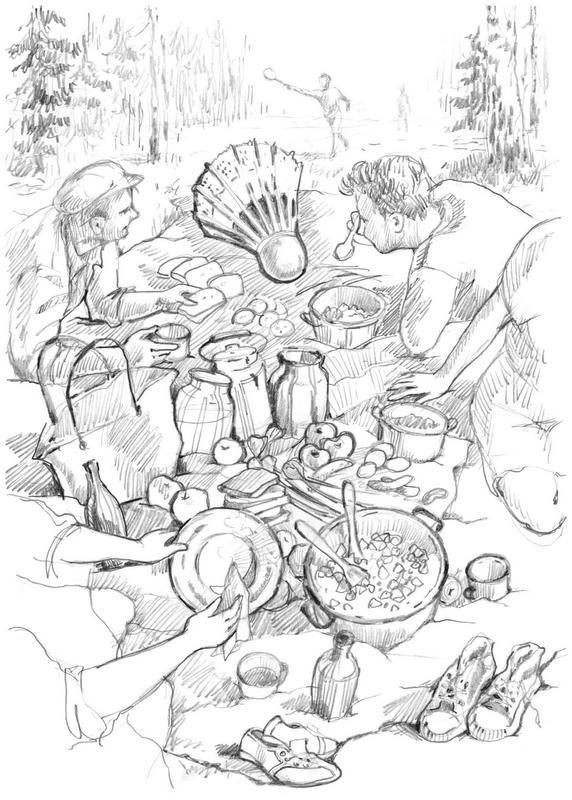

Итак, семейный пикник – мероприятие серьезное. Целая операция «Ы». Намечают ее заранее, за неделю определяя время выезда, договариваются, кто что стряпает и покупает из съестного или выпивного. Сорвать намеченный план могут только чрезвычайные происшествия. Однажды на Маргариновый завод именно в выходной день притащилась делегация жировиков из Польши, и Лида, как секретарь партбюро, была вынуждена показывать им предприятие, угощать продукцией и дарить матрешки, купленные за счет завкома. Она страшно переживала, что перед заводоуправлением с весны осталась огромная лужа, что асфальтовая дорожка не подметена, а с Доски почета кто-то сорвал карточку фасовщицы Михеевой, похожей на Любку Шевцову из кинофильма «Молодая гвардия». Грешили на водителя электрокара Рябухина, хмурого, неглаженого холостяка. Собираясь на ответственное задание и наряжаясь перед зеркалом, маман без конца повторяла трудную фамилию руководителя делегации «пан Пржмыжшевский». Язык сломаешь!

Короче, Измайлово накрылось медным тазом.

Во второй раз, когда все уже было готово и Тимофеич налил в манерку чистого спирта на тот случай, если не хватит «казенки», дядю Юру Батурина срочно вызвали на службу. Их образцовый оркестр должен был встречать президента страны с непонятным названием «ОАР», срочно прилетающего в СССР. Да и имя у гостя оказалось рискованным – Гамаль Абдель Насер. «Видно, сильно его евреи допекли!» – вздыхал Башашкин. Это у него такое прозвище, в честь знаменитого центрального защитника ЦСКА Анатолия Башашкина. Дядя Юра тогда очень огорчился: мало того что улыбнулся воскресный отдых, надо еще за несколько часов, пока Гамаль Абдель летит к нам в Союз, выучить их гимн, под который, как выразился Батурин, только с мумией вальсировать. Да еще начальник оркестра под страхом гауптвахты запретил накануне даже нюхать спиртное, так как у арабов строжайший сухой закон, и Насер сразу учует запретный аромат, а это чревато осложнением международной обстановки.

В третий раз дед Жоржик, чихнув на ветру, потерял в водостоке вставную челюсть и так расстроился, что у него разболелось сердце. Вот, пожалуй, и все случаи, когда задуманный выезд на травку отменялся.

Если договоренности оставались в силе, каждый действовал, как сказал бы наш сосед дядя Коля Черугин, «по заранее отработанной схеме». Бабушка Маня и дед Жоржик первыми выходили из дому в 10.00 и звонили из будки возле метро «Новокузнецкая» Батуриным. Тетя Валя была уже начеку и не отходила от коммунального телефона даже в туалет. Сообщив в трубку, что они тронулись, в смысле – пустились в путь, бабушка Маня и Жоржик садились на 25-й троллейбус, который от Балчуга до Ильинских ворот идет минут десять – пятнадцать.

– Выдвигаемся! – командовал дядя Юра.

И Батурины, подхватив заранее сложенные сумки, устремлялись из своего дома, что на углу Большого и Малого Комсомольских переулков, к остановке возле булочной. Увидав в широком окне подъехавшего троллейбуса бабушку и Жоржика, Башашкин обычно вскрикивал: «Ба! Знакомые все лица!» – и они присоединялись к родне. Иногда я ночевал у Батуриных с субботы на воскресенье и вместе с ними выдвигался в Измайлово. Перед выходом дядя Юра всегда звонил коменданту нашего общежития Колову, в его крошечной комнате установлен служебный телефон, единственный на все здание.

– Старший сержант Батурин на проводе, – весело докладывал Башашкин. – Выступаем утвержденным маршрутом.

– Принял. Доведу до сведения, – по-военному отвечал Колов, в недавнем прошлом старшина-сверхсрочник, еще донашивающий форменный китель и хромовые сапоги.

– От имени министра объявляю вам благодарность!

– Служу Советскому Союзу!

Тут надо бы разъяснить. Однажды мы отмечали у нас в комнате Лидин день рождения, на веселый шум заглянул комендант, мол, все ли в порядке, не буянят ли… Ему, как водится, налили, чтобы выпил за новорожденную, он хлопнул, потом добавил и как-то присиделся за столом, сдружившись с Башашкиным. Дядя Юра в очередной раз рассказал гостям, что сам маршал Малиновский во время репетиции парада пожал ему руку как лучшему барабанщику образцового военного оркестра и приказал выдать месячный оклад в качестве поощрения. Дали, правда, пол-оклада и почетную грамоту. Колов, узнав об этом, проникся к дяде Юре таким уважением, что с тех пор готов был выполнить любое поручение человека, которому пожал руку сам министр обороны!

Итак, получив вводную, комендант мчался по коридору, громко стучал в нашу дверь, оповещая:

– Лидия Ильинична, звонил Юрий Михайлович, они выехали!

– Спасибо, Степан Кузьмич, – пугалась, по обыкновению, еще не одетая Лида. – Выходим! – и начинала метаться по комнате, как раненая птица.

– Кулема! – ругался Тимофеич, глядя на часы. – Второй час собираешься! Вот сейчас разденусь и никуда не поеду!

– Миша, я уже, – лепетала маман, не попадая в рукав.

– Вижу!

Ему-то хорошо, он всегда готов минута в минуту и просто буреет, если сталкивается с чьей-то непунктуальностью, особенно с Лидиной, хотя давно бы мог привыкнуть. Я вот наблюдаю родителей не первый год и все жду, когда кто-нибудь из них перевоспитается: или она научится вовремя собираться, или Тимофеич начнет опаздывать. Нет, каждый тверд в своих привычках, как коммунар на допросе.

– Ой, ой, ой… – причитала моя неорганизованная маман, мечась по комнате. – Где томатный майонез? Я с завода принесла. Юр, ты не брал?

– Нет, может, Сашка сожрал? – Я мстительно кивнул на младшего братца, нарисовавшего мне вчера в тетрадке с домашним заданием кошечку, похожую на кенгуру.

– Я не бра-а-л! – захныкал тот, получив от меня профилактический подзатыльник.

– А на столе это что такое стоит? – взревел отец, как слон, раненный отравленной стрелой.

– Где?

– В Караганде!

– Ой, ну да. Вот он!

– Выходим!

– Где мои бусы?

– На шее.

– Губы чуть подкрашу.

– Я тебе сейчас подкрашу!

Думаю, если бы коммунисты Маргаринового завода хоть одним глазком увидели, какой неорганизованный у них секретарь партбюро, они бы Лиду моментально переизбрали. Но чужая семейная жизнь надежно скрыта от общественности, как в кукольном театре не видны за ширмой артисты. А на трибуне маман всегда выглядит образцом собранности, деловитости и принципиальности. Откуда только что берется? Доверие коллектива – огромная сила.

3

И вот мы, наконец, с полными сумками вылетаем из подъезда, а там почти всегда стоит в дозоре наш сторож дядя Гриша, контуженный краснофлотец. С самой войны он трясется всем телом и говорит как заезженная пластинка на сломанном патефоне.

– Н-н-н-на-а т-т-т-т-р-р-а-а-в-в-в…

– На травку, Гриша, на травку! – раздраженно подтверждает Тимофеич, проносясь мимо.

– С-с-с-ч-ч-ч-ч-а-а-а-с-с-с-с-т-т-т… – несется нам вслед, что означает: «Счастливого пути!»

Мы мчимся сломя голову по Балакиревскому переулку к Бакунинской улице, где возле гастронома останавливается 25-й троллейбус. Отец летит впереди с двумя огромными сумками: в них бутылки, еда, клеенка и два старых одеяла, чтобы сидеть не на голой земле. Следом бегу я, таща за руку брата, который норовит то подхватить с асфальта пустую спичечную коробку – для будущих жуков, то погладить пробегающую мимо кошечку. Замыкает нашу команду Лида, она на ходу хнычет:

– Соль забыла, соль забыла.

– Другие взяли! – огрызается отец. – У них с памятью все в порядке.

– Ой, не успеем, уедут, уедут, – причитает маман.

– Ну и что! Не на самолет опаздываем. Нагоним в Измайлове. Ворон нечего было считать!

Я смотрю на них и удивляюсь: Тимофеич, который никогда не опаздывает и всегда собран, как работал сменным электриком, так и работает, а вот Лида, вопреки своей расхлябанности и забывчивости, доросла аж до начальника майонезного цеха. Жизнь полна несправедливых загадок!

Например, во время войны бабушка Маня с дочерями ехала в эвакуацию. Лида, будучи с детства кулемой, заслушалась раненого солдата с гармошкой и отстала от поезда, с трудом потом нагнав эшелон, благодаря отзывчивому начальнику станции. С тех пор она панически боится куда-нибудь опоздать или с кем-то разминуться. Как этот психический страх сочетается у нее с неумением вовремя собраться и выйти из дому, я не понимаю. Башашкин говорит, что женщина – это моток противоречий.

Но вот странная вещь: мы все-таки каким-то чудом всегда успеваем вовремя. Однажды Лида забыла на столе кошелек, пришлось возвращаться, и мы шли потом на остановку не торопясь, уверенные в том, что родня давно проехала мимо и встречаться нам предстоит в Измайлове, у железной арки. Каково же было наше изумление, когда в окне подвалившего к тротуару желто-синего троллейбуса мы увидели бабушку Маню, Жоржика, тетю Валю и дядю Юру, который показал нам кулак. Оказалось, возле сада имени Баумана транспорт намертво встал, обесточенный, так как соскочили «рога», а неопытный водитель долго не мог, натягивая тугие канаты, совместить кронштейны с искрящимися проводами.

– Дерьмо ему в бочке развозить, а не людей! – ругался Башашкин.

…В тот навсегда памятный день мы, как обычно, мчались к остановке, опаздывая. Сашка не поспевал и болтался в моей руке, точно тельняшка, выброшенная на веревке за борт. Так моряки стирают грязные вещи, я сам видел, когда мы плыли на теплоходе из Химок в Кимры.

Возле пустыря за мной увязался мой друг Ренат, сын дворника дяди Амира. Некоторое время он бежал рядом, спрашивая:

– На поезд?

– Нет, в Измайлово.

– Когда вернетесь?

– Не знаю.

– Если будет еще светло, в ножички сыграем?

– Обязательно.

– Есть лишний котенок.

– Потом покажешь.

Ренат добежал с нами до Бакунинской улицы и повернул назад, мы же ринулись по переходу на желтый свет, так как в это время 25-й троллейбус, припадая на выбоинах, приближался к гастроному, и я увидел в окне родню. В тот день мы, к всеобщему удивлению, снова не опоздали и плюхнулись на места, которые нам предусмотрительно заняли сумками.

– Следующая остановка – «Дорожный техникум», – хмуро объявил водитель.

Тетя Валя, страдающая от бездетности, посадила Сашку на колени и стала с ним тетешкаться, как с ясельным. Дядя Юра дал мне «пять», а дед Жоржик обслюнявил табачным поцелуем. Он буквально светился от радости и так широко улыбался, что ему постоянно приходилось указательным пальцем возвращать на положенное место выпирающую вставную челюсть.

– Карты не забыли? – сердито спросил отец, проигравший в прошлое воскресенье страшную сумму – три рубля, за что Лида пилила его всю неделю.

– Обижаешь, своячок! Готовь еще троячок!

– Это мы еще посмотрим!

– И смотреть нечего: деньги идут к деньгам.

Мне приберегли место у окна: за стеклом проплывала Москва. Глядя на родной город, я испытывал странное, щемящее чувство, которое очень трудно объяснить обычными словами. Но все-таки я попробую… Вот из переулка выскочил пацан в сатиновых черных трусах и синей майке. Голова острижена под ноль, оставлен только буйный чуб, закрывающий лоб. Мальчик катит перед собой железный бочковой обруч, направляя его длинной проволокой с загогулиной на конце, но гремучий обод все время норовит сбежать, выскакивая из этой самой закорючки. А ведь я могу сойти на следующей остановке, познакомиться с пареньком, узнать, как его зовут, и объяснить: если кончик проволочной загогулины чуть-чуть загнуть буквой «Г», то обруч уже не выскочит, так и будет катиться вперед, поворачивая куда надо и объезжая препятствия.

Заодно можно выяснить, где чубатый учится, в каком классе, кем работают его родители, чем он увлекается. Если тоже содержит аквариум, тогда хорошо бы условиться об обмене мальками… Можно зайти в его двор, познакомиться с тамошними пацанами и девчонками. В общем, попасть в совершенно чужой мир, населенный новыми, неизвестными мне людьми. Я могу это сделать, но никогда не сделаю, так как еду в Измайлово, и все чужие жизни, мелькающие за окном, навсегда останутся мне неведомы, хотя я и могу сойти на ближайшей остановке. Между этими «могу» и «никогда» спрятана тайна, которая томит меня, точно странный взгляд Шуры Казаковой, брошенный в мою сторону во время контрольной работы.

Размышляя, я наблюдал, как по мере приближения к Измайлову старинные особнячки и церкви без крестов уступают место высоченным «сталинским» домам – так их называют. Они украшены разными архитектурными курчавостями, колоннами, арками. Потом «сталинки» сменяются «хрущобами» – пятиэтажками, будто сложенными из огромных грязно-белых кубиков, а следом, через пару остановок, к небу устремляются голубые новостройки вперемежку с деревенскими избами: из печных труб вьется дымок, возле крылечек роются в земле куры, сквозь редкий забор видны взрыхленные грядки с зелеными шильцами молодого лука. На память приходят Селищи, и сердце теплеет от мысли, что скоро мы все поедем на Волгу.

Глазея в окно, я по привычке улавливаю разговор взрослых – Лиды с бабушкой Маней. Подслушивать, конечно, нехорошо, но пропускать мимо ушей общение взрослых тоже не стоит: очень познавательно! После того как они подробно перечислили друг другу все, что наготовили и сложили в сумки, речь зашла про то, из-за чего лучится сегодня от радости Жоржик. Ах, вот оно в чем дело! Ура! Наконец-то! Давно бы так! Ну теперь-то мы снова сплаваем на другой берег Волги, где в Нерлинском заливе, говорят, берут лещи размером с таз для варенья. А то ведь в прошлом году… Пушечный окрик из капитанской рубки теплохода до сих пор гремит у меня в ушах!

4

К тихим беседам старшего поколения прислушиваться очень полезно, можно узнать немало интересного, даже ошеломительного. В низкорослом детстве, если я себя плохо вел, меня ставили в угол или же отправляли в ссылку под праздничный стол, где мне даже нравилось, ведь взрослые, раскаявшись в своей жестокости, незаметно просовывали мне под скатертью то конфетку, то кусок кекса, то эклер. Я с удовольствием уплетал все это, слушая голоса, доносившиеся сверху, и разглядывал ноги родственников и гостей, а вели себя они под столом по-разному, порой очень даже странно.

Башашкин постоянно постукивал остроносыми полуботинками о паркет, словно отбивал барабанный ритм. Тетя Валя, пользуясь тем, что никто не видит, скидывала туфли и шевелила пальцами ног, точно играла на невидимом детском пианино. Лида как-то боязливо прятала скрещенные ноги под стул и нервно почесывала колени. Жоржик, если везло в карты, исполнял под столом что-то вроде «ковырялочки» из русского народного танца, который мы разучивали в детском саду. А соседка Былова, зайдя на огонек, норовила под столом наступить каблучком на ботинок Тимофеича, против чего он явно не возражал. Абсолютно неподвижны были только ноги дяди Коли, двоюродного брата Лиды, но это из-за того, что он с детства ходил на протезах – попал под трамвай. В общем, под скатертью кипит тайная жизнь и есть на что посмотреть.

Как-то, отбывая наказание под столом, я услышал разговор Батуриных и Марфуши, бабушкиной крестницы, которую раньше никогда не видел. Она приехала в Москву после долгой разлуки из Алма-Аты, куда ее забросила эвакуация, там она устроилась на работу, вышла замуж за местного казака и осела. Так вот, тетя Валя, когда остальные, выпив-закусив, пошли гулять по Овчинниковской набережной, рассказывала Марфуше о том, что случилось в нашем роду, пока они не виделись и даже не переписывались.

– Ой, Валюш, а я тебя совсем девочкой помню! – как заведенная, повторяла крестница.

– Да и ты еще в девушках бегала, – соглашалась моя тетка. – Ой, а что тут в войну-то было!

Многое я знал из рассказов и обмолвок взрослых, например, про огромную бомбу, упавшую на Пятницкой улице, уничтожившую несколько домов и выбившую стекла в округе до самого Балчуга. Осколки потом неделю выметали. Еще часто вспоминали, как рассеянная Лида обронила карточки на хлеб. Хорошо, соседка нашла на лестничной площадке и принесла плачущей Марье Гурьевне. Впрочем, у маман была своя версия, она все валила на старшую сестру, мол, Валька затеяла игру в салки по пути в раздаточный пункт.

Я снова услышал рассказ про то, как отца хотели забрать на войну – вышел приказ Верховного о призыве пацанов 1927 года рождения. Тимофеич перед отправкой примчался с Маросейки через Москворецкий мост на Пятницкую улицу, чтобы похвастаться перед Лидой новеньким обмундированием: они еще подростками познакомились на танцах. Но потом начальство передумало, и новобранца, как будущего электрика, отобрав форму, отпустили, чтобы продолжал учебу. Бабушка Аня от радости рыдала три дня. Но сверстницы над отцом подшучивали, мол, без тебя Гитлера теперь поймают и повесят, а сестры Бурминовы, картинно надув губы, уверяли, что в короткой ремесленной шинельке Мишка им совсем даже не нравится. Вот какими язвами были! Он страшно переживал, злился, даже порывался сбежать на фронт, чтобы всем доказать… А домой из его одногодков целыми-невредимыми вернулись, дай бог, половина.

Мишка, Мишка, где твоя улыбка, Полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, То, что ты уходишь от меня.Но Башашкин мурлычет эту песню по-своему: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?»

Из разговора с Марфушей я узнал кое-что новенькое. Оказывается, до Жоржика бабушка Маня жила вместе с дядей Ваней, Иваном Ивановичем, мужем своей собственной сестры Груни, Аграфены Гурьевны. Ее первый супруг, как и мой родной дед Илья Васильевич, погиб на фронте, точнее, в звании сержанта вернулся из госпиталя домой и вскоре умер от ран. Аграфена осталась одна с маленькой дочерью – тоже Валей и безногим сыном Николаем, который не отчаялся и даже катался на коньках, да так здорово, что никто не догадывался о детских протезах. Во время войны жили бедно, голодно, даже картофельные очистки ели за милую душу, поэтому инвалида Колю пришлось сдать в детский дом – там было трехразовое питание.

И вот как-то бабушка Груня, отправившись на барахолку, чтобы обменять вещи на продукты, познакомилась там с толстым офицером-интендантом, и тот, прицениваясь к башмакам и диагоналевым брюкам умершего сержанта (как штаны могут быть диагоналевыми – я не понимаю), с первого взгляда в нее влюбился. Дядя Юра, участвовавший в разговоре, подливая женщинам в рюмки красненькое, заметил, мол, ничего удивительного тут нет: Аграфена в молодости была чудо как хороша, а грудью взвод фрицев могла придавить.

Толстый интендант вызвался проводить вдову до дома, чтобы какие-нибудь хулиганы, а их тогда развелась в Москве прорва, не отняли у нее выменянные харчи. Потом офицер по протоптанной дорожке зачастил к ним, и всегда с гостинцами. В общем, решили они жить вместе, одной семьей, а еды с тех пор стало вдоволь, даже Лиде и тете Вале, вернувшимся с бабушкой из эвакуации, по-родственному перепадало. Дядю Колю забрали из детдома, интендант подобрал ему на складе очень удобные, легкие английские протезы вместо тяжелых кустарных деревяшек. Появились даже излишки, и тетя Груня, любившая поторговаться, приноровилась носить продукты на барахолку, чтобы одежду выменивать для детей, которые на хорошем питании быстро росли. О себе тоже не забывала. Однажды за банку топленого масла она сторговала старинную брошь с зелеными камушками и всегда потом прицепляла ее на грудь, если шла в гости. Когда я с младенческим любопытством тянул ручонки к этой брошке, мне строго говорили:

– Нельзя! Музейная вещь!

И вот как-то раз на Тишинском рынке к Аграфене Гурьевне прибился молодой солдатик Ваня, демобилизованный по ранению. Он сбывал трофейные иголки для швейных машинок – страшный дефицит по тем временам. Тетя Груня стала прицениваться, слово за слово, посмеялись, переглянулись, а боец по простоте возьми и напросись в гости, но не на дармовщинку, а со своей выпивкой. Интендант, как на грех, отбыл в командировку в Омск. Засиделись за разговорами допоздна, спохватились поздно, а по ночной Москве от Беговой в Сокольники пешком идти долго, да и опасно: разденут или прибьют. В общем, постелили Ване на сундуке. По совести сказать, он тоже Аграфене понравился: веселый, цыганистый и на гармошке, как покойный супружник, играть мастак, частушку такую иной раз завернет, что женщины краснеют и ладошками закрываются.

Эх, Семеновна, С ума спятила: Мужа не было – Деток пятеро…Но Аграфена ему сразу призналась, мол, не одинокая она, сошлась из-за ребятишек с хорошим человеком – интендантом, поэтому ни о какой такой взаимности речи нет, зато есть у нее родная сестра Мария, тоже вдова, и, что интересно, похожи они так, что их порой путали. Одним словом, познакомила она красноармейца Ваню с молодой тогда еще бабушкой Маней, мол, не пропадать же такому добру! В ту пору пригодные мужчины, пусть и слегка покалеченные, наперечет были: одни погибли, другие в плену доходили, третьи довоевывали, за каждым холостяком, даже белобилетником, очередь бабенок, точно за хлебом, выстраивалась.

Бабушка Маня как услышала предложение сестры, так руками замахала: «Совсем ты, Гранька, с глузду съехала!» Да и сам дядя Ваня поначалу осерчал на такое предложение, мол, что я вам – вымпел переходящий или кубок спартакиады? Потом присмотрелись друг к другу, помялись, поскромничали, сходили в кинотеатр «Ударник» на «Двух бойцов», погуляли под ручку по бульварам, а там и сошлись, как тропки в поле. Но бабушка Маня с самого начала честно предупредила, что Илья-то Васильевич не погиб окончательно на фронте, а лишь пропал без вести, если вдруг воротится, то без всяких разговоров: вот, Ваня, тебе – бог, а вот – порог. Тот посмотрел исподлобья, вздохнул и согласился, покладистый солдатик попался, воду можно на нем возить.

Наконец, грянула долгожданная Победа, засверкали салюты, эшелоны с возвращающимися бойцами народ забрасывал цветами, все ликовали, обнимались, поздравляли друг друга. Интенданта демобилизовали, и тут выяснилось, что у него в Омске имеется жена и трое детей, к которым он и убыл, обливаясь горючими слезами, а напоследок преподнес Аграфене Гурьевне на память о себе сережки с зелеными камушками – точь-в-точь к брошке – и еще огромный тамбовский окорок со слезой, смотреть на него сбежался весь двор. Груня, по совести сказать, не очень-то и горевала, жить после войны стало полегче, дети подросли, окрепли, да и относилась она к сожителю скорее с благодарным уважением, нежели с сердечной милотой. Нравился-то ей совсем другой…

Проводив благодетеля на вокзал, она сразу поехала на Овчинниковскую набережную, где в старом деревянном домике жила сестра с гармонистом Ваней, устроившимся на военный завод и получавшим теперь приличную зарплату и паек. Пришла Аграфена не с пустыми руками, с добрым куском окорока и бутылкой водки под названием «сучок». Дело было днем, в доме никого: Иван Иванович трудился на предприятии, дети учились. Сестры выпили, закусили деликатесом, а потом старшая и говорит, мол, так и так, младшенькая, интендант мой в Омск к семье отъехамши, а Ванюша мне с самого начала на сердце лег. Так что, попользовалась пареньком, и ладно, а теперь верни по принадлежности!

Бабушка Маня спорить не стала, так как сошлась с ним от трудной жизни и больше по уговорам старшей сестры, нежели по страстному влечению. В общем, когда дядя Ваня с получкой и гостинцем для Лиды и тети Вали вернулся с завода, у порога стоял его собранный чемоданчик, покрытый починенной шинелькой. Увидав сестер, сидящих рядком-ладком за накрытым столом, солдатик все понял, выпил поднесенную стопку и заплакал на радостях. Он-то все это время скучал и томился по Аграфене, и она, взяв его крепко за руку, увела к себе домой, на Беговую. А бабушка Маня, проводив гостей, поставила тесто и снова стала ждать своего пропавшего без вести Илью Васильевича, с которым, надо сознаться, жила до войны не слишком дружно. До драки дело порой доходило…

5

– Вот чудеса, прости господи! – воскликнула Марфуша и так от удивления брыкнула под столом ногой, что рюмки задребезжали, а я еле увернулся от каблука с набойкой.

– Это еще пустяки, обычная рокировка, – засмеялся Башашкин. – Вон народная певица Звонарева разом с двумя мужьями живет. Оба законные. Один на балалайке, второй на баяне. И ничего!

– Ладно тебе сплетни молоть, – одернула его тетя Валя и продолжила рассказ.

…Прошло года два-три, и однажды к Марье Гурьевне в дверь постучался сапожник. Тогда часто разные умельцы по домам ходили – чинили, строгали, лудили, паяли задешево. Величали нежданного гостя Егором Петровичем, был он тоже фронтовик, как позже прояснилось, орденоносец, после демобилизации трудился на фабрике, но денег на детей и больную жену не хватало, вот и прирабатывал починкой обуви, так как в детстве, еще до революции, побегал в подмастерьях у сапожника на Хитровке. Значит, постучался Егор Петрович к Бурминовым и посулил задешево починить даже совсем уж бросовую обувь. Предложение оказалось очень кстати, так как все, что было в доме, стопталось до невозможности. Он забрал обноски в мешок, а через несколько дней явился и выложил на лавку свое рукоделье – все просто ахнули: дырявые валенки были аккуратно подшиты кожаными лоскутами, стесанные вкривь каблуки наращены и подбиты, а стертые до дыр подметки заменены новыми. Туфли и ботики начищены до блеска. И цену запросил смешную. Мастера, конечно, за такую работу позвали к ужину, угостили рюмочкой под квашеную капусту и моченые яблоки. Гость разомлел, рассказал, где и как воевал. Бабушка на всякий случай поинтересовалась (она у всех фронтовиков спрашивала), не встречал ли он на боевых путях-дорогах солдатика по имени Бурминов Илья Васильевич. Нет, не доводилось… Потом, повлажнев взглядом, стал боевой сапожник рассказывать про детишек-отличников – Риту и Костю.