Полная версия

Бог, которого не было. Белая книга

Раз, два, раз, два. Это снова я. И жить мне теперь осталось меньше чем четыре с половиной часа. На часах 19:31. Но последние пару минут я провел с пользой.

Моцарт мособлсовнархоза РСФСР

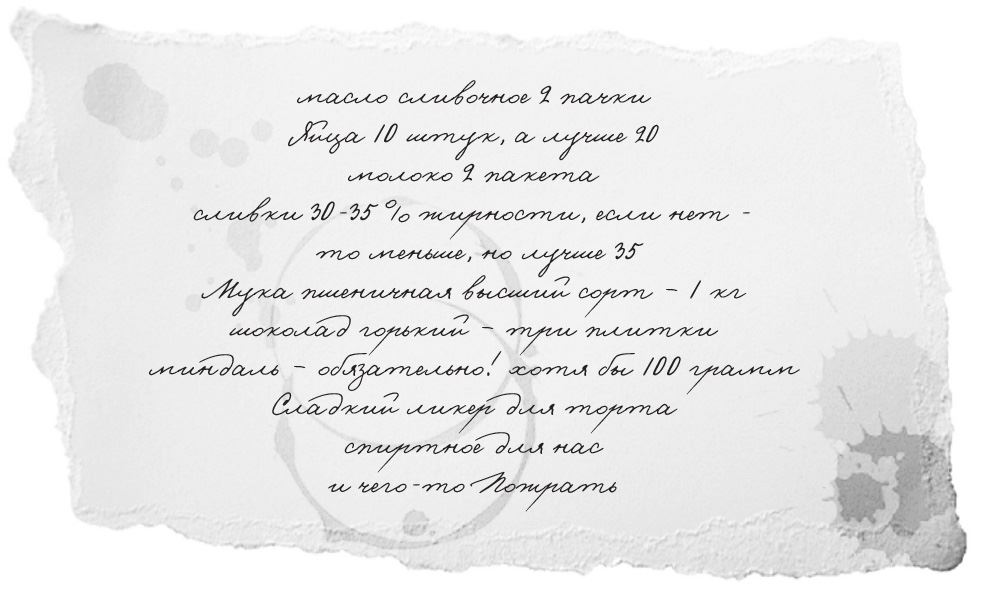

Джазовый минет – это стало нашим любимейшим занятием. Моим – точно. Гении джаза водили Дашиным язычком: пронзительная печаль Чета Бейкера и туповатый оптимизм Бенни Гудмена, непредсказуемая виртуозность Джона Колтрейна и фантастическая лаконичность Джона Скофилда, безудержная ярость Майлза Дэвиса и обжигающая холодность Декстера Гордона, хрупкая, почти прозрачная нежность Дюка Эллингтона – всё она виртуозно переплавляла в сладчайшую мелодию моего оргазма. Я, распятый под ее губами, держался обеими руками за черно-белые клавиши. Ласки, похожие на удары ножей; алчные до синкопов и нигде не находящие покоя Дашины губы скользили по моему телу, как языки пламени. Как-то я cдуру начал наигрывать «Не сыпь мне соль на рану» – под это патентованное рвотное любили выпивать и драться в «Сиськах», – за что немедленно был наказан: презрительно фыркнув, Даша вылезла из-под Николая Иосифовича и выскользнула из комнаты. Я же, брошенный на пол и на полпути к оргазму, полчаса замаливал грехи, выманивая ее обратно Пьяццолой и Патом Месени. Но только My foolish heart смогла сломить Дашино упрямство, да будет благословенен за нее Билл Эванс! Моцарта, кстати, в нашем с Дашей репертуаре не было, но он сам несколько раз звонками вторгался в нашу жизнь: в «Сиськах» сначала беспокоились, куда я пропал; затем требовали, чтобы я пришел; последним позвонил лично босс и сказал, что я уволен. Это была лучшая новость в мире, и Даша сказала, что испечет в честь нее лучший в мире торт. Оказывается, Даша умела печь торты, и оказывается, норвежский торт Verdens beste kake в переводе на русский звучит именно так. Практически все, что было в доме, – а моя еврейская бабушка была очень запасливой бабушкой; но практически все, что у нас было дома, мы уже съели, так что я был откомандирован в магазин со списком:

Я пообещал Даше, что мигом вернусь, и поставил для нее на вертушку Моцарта – все остальные пласты я отдал Косте Парфенову. А Моцарта Костя не взял – за него нельзя было получить ни копейки. Это была еще бабушкина пластинка, на ветхозаветные семьдесят восемь оборотов. На пятаке было написано: «Мособлсовнархоз РСФСР. Турецкий марш. Музыка В. Моцарта С. В. Рахманинов (ф-но)». Я переключил скорость проигрывателя, черепаха вздрогнула, слоны пошатнулись, мир ускорился.

Я бегал по магазинам, обгоняя мир, но все равно опоздал – когда, обвешанный пакетами, я вернулся домой, Даши не было. Была тишина, и только иголка скрипела на закончившемся Моцарте Мособлсовнархоза РСФСР.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку

Я не сразу понял, что Даша ушла. Хотя нет – это я понял сразу. А вот то, что она ушла навсегда, – этого я понять не мог. Навсегда – очень долгое слово.

Потом подумал, что она же не могла уйти, ничего не сказав.

Проверил телефон – не звонила.

Поискал записку – ничего нет.

Тогда я решил, что всё это происходит не со мной, а с кем-то другим. Подошел к зеркалу. В зеркале был я – значит, со мной.

Почему-то пришло в голову, что, может, я что-то забыл купить. Проверил по списку. Нет, все правильно: и молоко, и даже сливки 35-процентные, а не какие-то там еще. Молоко, яйца, миндаль. Сладкий ликер «Амадей». На этикетке Моцарт собственной персоной со всеми необходимыми атрибутами: париком и нотами. Моцарт Мособлсовнархоза РСФСР все еще крутился, но тонарм почему-то не отбрасывало назад. Это точно как-то связано с уходом Даши, но я не знал как. Игла проигрывателя скрипела о край Мособлсовнархоза РСФСР: ш-шерше – нет, не ля фам, это было бы уж слишком даже для Моцарта; ш-шершень – при чем тут шершень? ш-Шекспир шла Саша по шоссе и сосала сушку ш-шлемазл ш-шамбала шамбала ш-шам ба ла бам. Вместе с этим скрипом в меня начало проникать «навсегда». Как будто, уходя, Даша оставила открытую дверь, и ветром занесло «навсегда». А вместе с «навсегда» – «никогда», а еще – холод, шум улицы, мусор, разговоры, чужие мысли, проездной на метро за ноябрь, окурки, обертки от гамбургеров, разное всякое другое. Пьяный врач мне сказал, что в каждом раю происходит одно и то же: кто-то кусает яблоко, и все летит к чертям; пожарный выдал мне справку, что еще вчера сегодня было завтра, а сегодня шла Саша по шоссе и ела самый лучший торт в мире масло сливочное две пачки; я ломал стекло как шоколад горький три плитки; комната с белым потолком, вертушка, Мособлсовнархоз РСФСР, ш-шлемазл, Ш-Шекспир, Моцарт на этикетке ликера, я смотрел в эти лица и не мог им простить наступившего навсегда; я брал острую бритву и правил себя, но внутри были только я и Даша, которую не выплакать; тот, кто хочет Дашу свою сберечь, тот потеряет ее; у тебя, правда, в этом твоем писании не Дашу, а душу, – но какая разница; Ш-Шекспир, яд, яд с запахом миндаля хотя бы 100 граммов; никогда и навсегда крест-накрест стянули слабую грудь; комната с белым потолком и пианино; навсегда – это когда нет права на надежду, ворон каркнул никогда а Саша шла по шоссе; комната с белым потолком, майка с надписью «Лучше не будет», майка, которая еще пахнет Дашей, ш-шлемазл, поэтому Даша и ушла – потому что лучше не будет, Даша ушла навсегда и лучше не будет никогда, она откусила яблоко, и все полетело к чертям, на крышке пианино надпись «Бога нет», Бога нет в комнате с белым потолком, Бога нет в подвале, Бога нет нигде, Бога не было никогда и никогда не будет; поцелуй ее, Господи, ты знаешь, где она, шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Навсегда наступило

Когда крутишь в душе одну и ту же пластинку, наступает момент, когда уже не понять, где душа, а где пластинка. Часов пять я сидел и слушал треск Мособлсовнархоза. Я загадал: если тонарм в конце концов вспомнит, что он – тонарм и вернет иголку назад, Даша тоже вернется. Тонарм не вспомнил. Я встал, бережно вернул иглу на место. Подождал еще час. Даша не вернулась. Тогда я сломал все – тонарм, жизнь, пластинку. Тишина лавиной обрушилась на мир; слоны, удерживающие его, застыли, черепаха спряталась от тишины в панцирь. Тишина – это страшно. Тишина – это ничто. То, что было, когда еще ничего не было. Ни слова, ни Моцарта, ни похмелья. Беззвучие. Безбожие. Бездашие. Беззвучие оглушило меня, безбожие обездвижило, бездашие приподняло и завернуло меня в диван. Навсегда наступило.

Человек – странная штуковина

Человек – странная штуковина. Особенно когда от него уходит любимая. Я барахтался в свежевырытой яме под названием «ДашамояДашаДашаушлаДашаушланавсегдаяникогданеувижуДашу» и уже собрался в этой яме утонуть, как краем глаза заметил на берегу – ну, на столе – бутылку Chivas, которую купил вместе с запчастями для самого лучшего торта в мире. Чтобы полюбить себя, надо использовать виски, – бросила мне спасательный круг из прошлого Даша. А еще я вспомнил слоган Chivas: помни, откуда ты, неважно, как бы далеко ты ни зашел. Я помнил, откуда я – оттуда, где, напившись, поют «Мой друг алкоголь искупал Брайна Джонса в бассейне» и где не принято умирать, оставляя нетронутой бутылку 0,7 Chivas Rеgal двенадцатилетней выдержки. Так что я оттолкнулся от дна и уверенным брассом поплыл в сторону виски. Невыносимое желание жить, когда все умерло и ты сам тоже умер, вытащило меня на берег, налило первую рюмку, дало прикурить и налило вторую. Дальше просто: я пил и боролся с собой, чтобы не звонить Даше. И чем больше пил – тем больше звонил. Я же говорю: человек – странная штуковина. Особенно когда от него уходит Даша. Не знаю, что бы я сказал, если бы Даша взяла трубку, – но она не взяла. Так что я просто пил. Когда кончился виски, перешел к купленному для торта «Моцарту». Пробовали когда-нибудь выпить 0,7 «Чиваса», а затем перейти на сладкий ликер? Это какой-то алкогольный джихад против здравого смысла и печени. А еще вместе с покупками мне положили – может, правильнее сказать «подложили»? – бесплатную газету. На самом видном месте статья: «Лучше не будет. Живите как есть». Может, это ты мне эту газету и подложил? Ты – это Бог. Мог бы и попроще способ выбрать. Хотя, говорят, пути твои неисповедимы. Если ты есть, конечно. Да и вообще: если мы созданы тобой и по твоему образу и подобию – то ты… ну это… похож на человека. А человек – весьма странная штуковина. В общем, если даже это был не твой совет, я все равно решил им воспользоваться. Жить как есть. Без Даши. Первым делом я выкинул в окно майку, хранившую ее запах. А потом – видимо, токсикация Моцартом уже наступила – я нашел в газете объявление «Лучшие девушки города. С нами вы забудете обо всем» и позвонил. Сладкий, приторный, как ликер «Моцарт», голос обозвал меня милым и с какой-то распевной ленцой поинтересовался: какую девушку я хотел бы пригласить. Я, переполненный Моцартом, промямлил: все равно… лишь бы не Дашу.

– Любую, но не Дашу?! – удивился ликерный голос.

– Да, – ответил я. – Я не хочу, чтобы ее звали Даша.

– А как вы хотите, чтобы ее звали?

Я молчал, подыскивая достойное момента имя. Пока я думал, ликерный голос решил все за меня:

– Снежана вас устроит? Ну и чудненько.

Через час приехала Снежана. Она могла бы устроить даже тебя, если бы тебе вдруг захотелось забыть обо всем, – не сомневаюсь, что, глядя на то, что ты сотворил, у тебя частенько должны появляться такие желания. Ты – это Бог.

Я не богохульствую, упаси меня боже, просто я уже уяснил, что пути Господни неисповедимы. Ну, если ты действительно есть. А Снежана была и впрямь хороша – ноги, грудь, выражение глаз – все очень профессионально. Хороша всем, кроме одного – это была не Даша.

Правда, к приходу Снежаны я совершенно забыл о вызове проститутки и своем желании «забыть обо всем». И этому были причины: во-первых, я окончательно напился, во-вторых, я заснул.

А, ну и перед тем как заснуть, я вышел на улицу, подобрал майку с надписью «Лучше не будет». Майка все еще пахла Дашей. Вернулся домой и положил ее под подушку. Ну я же говорил: человек – странная штуковина.

Косоглазие сердца

А потом пришел ты и разбудил меня. Ты – это Бог. То ли я дверь не закрыл, когда за майкой ходил, то ли у тебя ключ был. В общем, когда я открыл глаза, ты уже в комнате был. Ты был без бороды и похож на Кита Ричардса с обложки Crosseyed Heart. Только без рок-н-ролла в глазах. Глаза у тебя – они были… ну, они просто были, больше о них сказать нечего. А вот фенечки на руках – да, как у Кита. Я как мог рассказал тебе все. Ну, про Дашу. Даже майку показал. Косоглазие сердца – определил Кит Ричардс. А ты – ты сморщился и спросил:

– Есть маалокс?

Я нашел таблетки и протянул тебе.

– А суспензии нет?

Я молча покачал головой.

Ты прожевал таблетку, а остальные положил себе в карман.

– Это из-за таких, как ты, у меня изжога, – заявил ты, налил себе «Моцарта» и выпил. – Почему вы не можете просто оставить меня в покое? Вы заварили все это дерьмо, вы и расхлебывайте. А я не собираюсь обсуждать себя с таким, как ты, да еще в десять вечера!

– Сейчас семь, – робко заметил я.

– Поучи меня, – угрюмо пробурчал ты. – И хватит уже стенать, что реальность кусается, бабы не дают, бытие блуждает, месячные не наступают, а прыщи наоборот. – Ты замолчал и как бы стал меньше. Или мир стал меньше, не знаю. А ты оглядел этот вдруг ставший меньше мир и тихо выдохнул: – Нехрен было жрать яблоко.

Я же говорю: нет в тебе рок-н-ролла, как в Ричардсе. Кит никогда не умел играть на гитаре, а уж тем более петь. А ему и не надо уметь. Он – лучший. А ты – ты посмотрел на надпись на крышке «Бога нет», сморщился, налил себе еще ликера и выпил. Молча. Типа «за упокой». Потом посмотрел на Моцарта на этикетке и сморщился еще больше. И снова заговорил:

– Тоже мне, Ницше выискался. Тот вообще заявил, что я умер. И сифилисом, кстати, не я его наградил – это баба его. Так вот, я не умер – я просто послал все на хуй!

Слава богу, что этого не слышала моя бабушка – она не любила, когда ругаются матом. Пока я соображал, что ответить, ты допил ликер и ушел.

Интересно, а «косоглазие сердца» – это Кит про меня или про тебя? И жалко, что я не Кит Ричардс, – он бы точно послал тебя в ответ. Туда же.

Там, где есть справедливость, – там нет любви

Раз мы уже заговорили о хуе. Час общества девушки, с которой «вы забудете обо всем», стоил сто долларов, и Снежана, исповедующая предоплату и «все в презервативе», попросила положить сотку на фоно – мол, нельзя передавать деньги из рук в руки. Еще нельзя целоваться в губы, а все остальное – можно. Я, еще не очухавшийся от ликера и Бога, ругающегося матом, положил деньги на Николая Иосифовича, прямо на татуировку «Бога нет». Снежана взяла деньги, прочитала надпись и как-то особенно томно повела всем телом – примерно так водила телом по эрогенным зонам нашей юности Лоуренс Трейл на задворках клипа Don’t stop the dance Брайана Ферри, превращаясь то в брюнетку, то в блондинку. Снежана была брюнеткой, и у нее получалось даже лучше, душевнее как-то. Я думаю, что она могла бы завести даже поломанный асфальтоукладчик, если б тот вдруг решил забыть обо всем и обладал необходимой суммой. Начнем, утвердительно спросила она, придвигаясь ко мне. И я начал: рассказал проститутке всё – про тебя, которого нет; про Дашу, которая ушла; и даже про бабушку с Моцартом, которые давно умерли. Ну я же говорю: человек – странная штуковина. Особенно когда от него ушла Даша. А Снежана слушала очень внимательно и, в отличие от тебя, не ругалась матом. Думаю, и моей бабушке она понравилась бы больше, чем ты. Кончил я так: это же все, ну, несправедливо. Справедливость надо искать в словаре на букву «с», сказала Снежана. Снежана была мудра. А потом добавила: там, где есть справедливость, – там нет любви, так в Писании сказано. Снежана была не только мудра, но и набожна – как и положено проститутке.

На этом наш секс пришлось прекратить – закончилось оплаченное время. Никогда еще я не вкладывал деньги с такой пользой. Кстати, на моем жизненном счету четыреста сорок девять снежано-долларов. С мелочью. На часах 19:32.

Что сыграть тебе, господи?

Только я проводил Снежану, как в дверь вновь позвонили. На пороге стоял Тёма.

Похоже, я становлюсь популярным: сначала Бог, потом проститутка, а теперь еще и Тёма. Причем, ни тебя, ни охранника я не звал. Тёму, однако, это нисколько не смущало. А тебе, как выяснилось, вообще все по барабану. Может, поэтому ты и Бог?

Тёма молча прошел мимо меня в квартиру и стал лапать помещение глазами. Затем сунул руки в карманы и начал раскачиваться на пятках – он называл эту позу «собраться с мыслями». Собрав, ткнул пальцем в надпись на крышке фоно:

– Зря ты так. Бог есть. И он дал нам мобильную связь. В Бога надо верить, а на телефонные звонки отвечать, – продолжил Тёма свою проповедь. – Собирайся, тебя хочет босс видеть.

Тёма – это вам не Бог, с ним не поспоришь. Пришлось собираться.

– Знаешь, я в седьмом классе влюбился в девочку. – Тёма, похоже, был сегодня в очень лирическом настроении. – Она тоже играла на пианино. Однажды она уронила ноты, а я их поднял. Дальше отношения не заладились.

Тёма явно ждал какой-то реакции, но я молчал. С Тёмой – с ним я вообще предпочитал молчать. Да и не только я. С Тёмой все предпочитали молчать. У него на спине – огромной, кстати, трапециевидной такой спине – была татуировка. Казанская икона Божией Матери. Только увеличенная раза в четыре. «Отформатированная» под спину Тёмы. А ниже иконы – полный текст «Отче наш». Ну а еще он в двадцать лет своего первого убил. Сейчас ему было лет тридцать. Сколько он убил за эти десять, никто не знал. Ну, может, ты и знал, но молчал. В общем, с Тёмой все предпочитали молчать.

На его машине мы подъехали к «Сиськам», и Тёма довел меня до кабинета босса. Босс был грустен и пьян. Лоб есенинского фоторобота как-то наискосок пересекала глубокая морщина – сразу было понятно, что боссу тяжко.

– Ты должен вернуться. – Он проглотил стопку водки и тут же налил себе еще.

Я молча покачал головой. Босс нахмурил фоторобот еще на три морщины.

– Понимаешь, у меня не стоит. – Он вновь влил в себя водку. Морщины впитали в себя водку, разгладились. А потом снова появились. – Я уже двух пианистов поменял, вроде то же самое играют – но у меня не стоит.

Через десять минут я уже играл чертову Feelings, а босс, рыча от восторга, оприходывал на рояле какую-то девку. Тёма даже перекрестился от радости. А я не знал: смеяться мне или плакать. И еще я подумал: а может, ты и не виноват? Ну, во всем этом? Может, у тебя тоже не стоит? Ну, в смысле не получается? Может, ты стараешься, и намерения у тебя хорошие – но не стоит. Или архангелы с арфами никак мелодию нужную не подберут?

На часах 19:33. Осталось двести шестьдесят семь минут. В секундах – чуть больше шестнадцати тысяч. Ну просто в секундах кажется больше. Что сыграть тебе, Господи? Ну, если ты, конечно, есть.

Дождь? Или это ты плюешь сверху?

Ты знаешь, как заканчивается Feelings? Правильно: «О-о-о…» – и проигрыш на фоно. Обычно в нашем случае за «о-о-о» отвечал босс, барышни вторили ему в меру актерского таланта, я же обеспечивал финальные аккорды. В этот раз все было иначе: босс почему-то молчал, и тут на клавиши упала капля. Затем еще и еще одна. Дождь. Хотя откуда ему тут взяться – босс вбухал в ремонт «Сисек» не одну сотню тысяч. Кто-то, тебя не любящий, – Уорхол, кажется, – съязвил когда-то: «Что, дождь идет? Нет, это на нас плюют сверху». И тут очередная капля упала не на черную клавишу, а на белую. Капля была красной. Кровь. Я поднял глаза. Сначала увидел полуобнаженные сиськи примерно четвертого размера, между ними прятался прибитый к кресту человек, сделанный из золота; я перевел взгляд выше – ярко накрашенные пустые глаза барышни стремительно наполнялись ужасом. И вот тут раздалось финальное «о-о-о». Вернее, «а-а-а». Но что это было за «а-а-а»! Пенкину с его четырьмя октавами никогда не взять такой ноты, да и подобного драматизма Сергей вряд ли когда-то добьется. Хотя надо отдать ему должное – Feelings он исполняет как никто в мире. На крик сбежались все. Кровь продолжала капать. Человек так устроен: если в него выстрелить – прольется кровь. От меня даже финального проигрыша не понадобилось – все было ясно и так: босс мертв. Убит под аккомпанемент любимой песни. Погиб, поглощенный любимым делом. Жил под суровым диктатом своей промежности и умер, повинуясь ее приказам. Ушел как гладиатор: пусть не на щите, зато на рояле, окончательно загубив благородный «Стейнвей». Все остолбенело смотрели на фоторобот с дыркой во лбу, а девка продолжала истошно вопить. Все как в Feelings: «Чувства, самые обычные чувства».

В голливудских фильмах любят убивать под джаз. Особенно изысканно это делали Олтмен в «Канзас-сити» и Коппола. Не София, естественно, а настоящий Коппола. Фрэнсис Форд Коппола. В жизни же убийство выглядело, как в фильмах его дочки: ненастоящим, пластмассовым. Может, все дело в музыке? У мэтров она была явно поинтереснее, чем Feelings в исполнении до смерти напуганной проститутки? Первым опомнился Тёма – он исчез. И сделал это вовремя: «Сиськи» наводнили менты. Опять же, все как в Feelings: «Вот бы нам никогда не встречаться». Зато девка заткнулась.

Никогда в жизни больше не играл Feelings, ну а теперь и не сыграю. Времени все меньше и меньше. За окном – дождь. Ну или ты продолжаешь плевать сверху.

Мама мыла раму

Все последующее напоминало второсортный американский боевик: плохо смонтированные кадры следственных экспериментов; снятые не в фокусе небритые физиономии оперов: что, в натуре, у него не стоял без этой твоей-как-там-её-Филинг? Слушай, сыграй, а? И, естественно, похороны. Со всеми жизненно-киношными атрибутами: фоторобот в траурной рамке; толстый священник, за весьма приличные бабки называющий застреленного со спущенными штанами распутника своим братом во Христе; пьяные могильщики, за значительно меньшие бабки вырывшие яму, и все мы – бездарно подобранные и бесплатно приглашенные статисты. Ну и, конечно, – ливень. В плохих фильмах похорон без дождя не бывает. В жизни, оказывается, такое тоже случается – ливень был такой, что скорбящие могли и не плакать. Впрочем, они и не плакали. Я тоже не плакал, я мок и вспоминал похороны мамы. Первые похороны в моей жизни. Тогда тоже шел дождь. Мне было девять, но я все запомнил – черно-белыми фотографиями. Гроб. Молоток. Гвозди. Черви. Лопаты. Яма. Холмик. Камень. Ограда. Табличка с именем «мама». Я смотрел на эту табличку и думал: почему ты молчишь. Ты – это Бог. Ну, я тогда еще не знал, что тебя нету, и думал, как мне вынести то, что ты молчишь.

А потом были поминки. Там много пили и много говорили. Что мама очень рано ушла гроб молоток гвозди что маме там будет лучше черви лопаты яма что все там будем холмик яма ограда что надо жить дальше табличка с именем «мама» мама мыла раму мир это место за рамой черви лопаты яма я в безмамовом мире холмик камень ограда безмамовый мир суров гроб молоток гвозди безмамовый мир черно-белый табличка с именем «мама» водка белая слова черные гроб молоток гвозди черви лопаты яма холмик камень ограда табличка с именем «мама». И тогда я подумал: никто не знает, зачем мы живем, но все знают, для чего умираем – чтобы у остальных был повод выпить, а больше я ничего подумать не успел – я просто схватил папин стакан с водкой и выпил, потому что гроб молоток гвозди черви лопаты яма холмик камень ограда табличка с именем мамы водка белая слова черные мама мыла раму.

А раму мыть я так и не научился

Когда мама умерла, папа пытался сам мыть раму. Ну, в общем, мы переехали к бабушке. На Сокол. Ну а потом скорая помощь не успела, станцию «Телецентр» еще не построили, падал теплый снег, чтобы полюбить себя – надо использовать виски, а ты послал нас всех на хуй. Ты – это Бог. Ну да, я уже рассказывал.

Несколько дней после похорон босса я просидел дома. Идти никуда не хотелось, да и куда? «Сиськи» закрыли, Тёма как в воду канул. Его, оказывается, Артемием Александровичем Капитоновым звали. Это менты мне сказали во время допросов. А еще они сказали, что у Тёмы, ну, у Артемия Александровича Капитонова, в тексте «Отче наш» три грамматические ошибки. Видимо, татуировщик неграмотный был. Так вот: Артемий Александрович Капитонов, у которого в тексте «Отче наш» на спине три грамматические ошибки, как в воду канул. Ты тоже больше не приходил. Ты – это Бог.

Даше я периодически звонил, но уже как-то так – по привычке. Впрочем, она все равно не отвечала.

А еще мир перекосился. Ну, когда Даша ушла. Я этого сначала не понял, но потом заметил, что Николай Иосифович Беккер, ну, который пианино, он некрепко на ногах держится. Как будто он выпил лишнего, когда Даша ушла. Я тогда какую-то тряпку под его переднюю ногу засунул. Под левую. Николай Иосифович шататься перестал, а остальной мир – не знаю. Наверное, я просто стал привыкать, что мир перекосился. Ну, когда Даша ушла.

Я часами сидел за фоно и играл. Не знаю что. Руки сами месили пластилин звуков, пытаясь вылепить из него слово «завтра».

Странная штуковина – человек. Он почему-то надеется и верит. И даже когда не верит, то все равно надеется. Не на тебя – на завтра. На то, что завтра будет лучше, забывая, что еще вчера сегодня было завтра и он точно так же надеялся на это самое вчерашнее завтра.

Сегодня мне проще, чем десять лет назад, – сегодня я знаю, что завтра не будет. Еще четыре с половиной часа будет сегодня, точнее, уже меньше чем четыре с половиной часа, еще точнее – четыре часа и двадцать шесть минут, потом меня убьют, и завтра не будет. А раму мыть я так и не научился.

Не попомни зла

Помнишь, я говорил, что десять лет назад черепаха дернулась, слоны чуть не сблевали, и все пошло наперекосяк? Ну да – из-за любви. Все в этом мире происходит из-за любви. Ну или из-за её отсутствия. Так что если ты все-таки есть, и ты есть любовь – то все произошло из-за тебя. Или из-за тебяотсутствия.

Все началось и пошло наперекосяк в бабушкиной квартире на Соколе, в комнате с белым потолком и стареньким фоно.

Все, даже то, что пошло наперекосяк, возвращается на круги своя. И я тоже вернулся. Прошло десять лет. Что-то получилось. Еще больше случилось.

Станцию метро «Телецентр» построили. Старый настройщик Николай Иосифович Беккер умер. Николай Иосифович – фоно совсем постарел, но узнал меня и обрадовался. На крышке, как на моей личной скрижали, выцарапано: «Бога нет». Надписи уже десять лет. Тебя по-прежнему вроде бы нет, ну а время – пока ещё есть: на часах 19:35. Я должен успеть рассказать все, что случилось за это время. Случилось многое. Но все, что вам рассказывали о моей жизни, – это неправда. Все, что вам расскажут о моей смерти, – это неправда. Так что дослушайте это сообщение до конца. Через четыре часа и двадцать пять минут меня убьют. И это моя исповедь. Исповедь, записанная на диктофон. И, кстати, я так и не понял, зачем мы живем. А зачем умираем – знаю. Чтобы у других был повод выпить. В общем, подтягивайтесь потихоньку, салатики нарезайте. Водку не забудьте в морозилку кинуть. Будет неплохой повод выпить… Через четыре часа и двадцать пять минут.