Полная версия

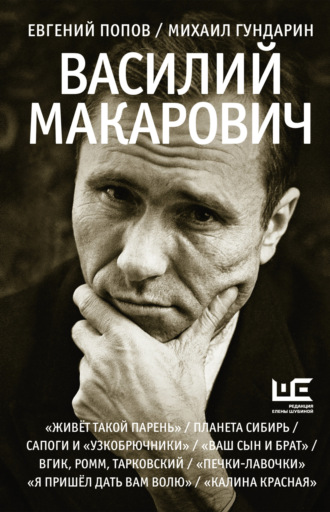

Василий Макарович

Между прочим, Шукшин мучился по поводу расставания с ней, во многих его текстах мы находим горькие слова о том, что герой (персонаж) винит себя за причинённую первой жене боль.

Всю жизнь сердце плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспоминал Марью. По первости хотел руки на себя наложить. С годами боль ушла. Уже была семья – по правилам гражданского брака – детишки были. А болело и болело по Марье сердце…

Это – из рассказа «Осенью». Нечто подобное находим и в другом рассказе – «Письмо», в котором Шукшин, кстати, вспоминает о первой встрече с Марией Шумской в подростковом возрасте:

Она была приезжая – это поразило моё воображение. Всегда почему-то поражало. И раньше, и после – всегда приезжие девушки заставляли меня волноваться, выкидывать какие-нибудь штуки, чтобы привлечь к себе их внимание…

Откровенное, между прочим, признание! Многое проясняющее в сложных отношениях Шукшина с женщинами…

Судя по имени главного героя (Иван П.), рассказ предназначался для цикла «Из детских лет Ивана Попова» – но Шукшин не включил его ни в один из прижизненных сборников. Только в 1988 году Лидия Федосеева-Шукшина передала рукопись не публиковавшегося ранее рассказа в газету «Советская Россия». Ещё в «Письме» есть такие строки:

Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил её жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет всё в порядке. Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

По воспоминаниям ближайшего друга Василия Макаровича, оператора фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная» Анатолия Заболоцкого, которые приводит Тамара Пономарёва, однажды во время съёмок они с Шукшиным проезжали по Чуйскому тракту. Минуя посёлок Майму, Шукшин вдруг тихо и задумчиво, с тайной печалью произнёс:

Здесь живёт моя любовь, моя первая жена. Это единственная женщина, перед которой я виноват.[64]

Так думал сам Василий Макарович – но, как мы знаем, женщин, которые его считали виноватым перед ними, было ох как много…

Е.П.: Одни утверждают, что у Шукшина были четыре жены: первая – Мария Шумская, с которой он формально «расписался» в 1956-м, уже приехав из ВГИКа на каникулы, вторая – сразу после института, начинающая актриса и студентка ВГИКа Лидия Чащина (1964–1967), третья – Виктория Софронова, дочь Анатолия Софронова, драматурга, поэта и партийного функционера, одиозного редактора «Огонька».

Другие резонно замечают, что «официальных жён» у Шукшина было всего лишь две: первая любовь, Мария Шумская, и последняя, Лидия Федосеева-Шукшина, а с Викторией Софроновой и Лидией Чащиной он не регистрировался.

О многочисленных его романах с московскими красавицами и умницами мы упоминать не будем. Всё – недостоверно, зыбко, приблизительно, как в песне «Под окном черёмуха колышется», где имеются слова «жаль, что люди много говорят».

Но надо обратить внимание на то, что, «вспоминая» Шумскую в рассказах, Шукшин постоянно подчёркивает её имя: Мария. Самое значимое для него женское имя. Так звали его мать, уж не говоря о понятных всем символических, евангельских смыслах.

М.Г.: А вот каким был сам Шукшин в период своего возвращения из армии в Сростки, по воспоминаниям Шумской:

Скрытный, малоразговорчивый. И очень такой целеустремлённый. Мы много о книгах говорили. Когда книги читал, брал всё положительное к себе. И полушутя старался походить на «великих». На Джека Лондона, на Ленина, даже и на Сталина («Знаешь, буду носить сапоги, как Сталин»). Когда ходил в библиотеку, всегда брал и художественную литературу, и Маркса, Энгельса, Ленина. Многое брал и стремился быть известным, как они.[65]

А, собственно, на каких основаниях Василий так важничал? На момент начала их отношений с Шумской он ровным счётом никто, человек без среднего образования, недослуживший матрос-сирота… А она, помимо своей красоты и стильности, практически дипломированный педагог!

Е.П.: Любопытно, что фамилию Василия молодая жена не взяла. Осталась Шумской. Потом объясняла это так: мол, сразу поняла, что Василий выйдет в большие люди, и к его знаменитой в будущем фамилии примазываться не желала. Ну, как-то неубедительно, признаться, это лично для меня звучит.

Может, богатая родня была против? Или уже тогда понимала, чувствовала, что брак их – ненадолго?

Есть, например, свидетельство от односельчанки и знакомой, которая утверждала, что они поругались – сразу же после бракосочетания:

После регистрации Вася пришёл домой из загса. Один, без Марии. Рванул на себе рубаху и давай восклицать: «Вот это женитьба! Ну и женился!».[66]

Как ни крути – она сама отказалась ехать с ним в Москву; он предлагал. Если бы согласилась – может, всё по-другому пошло бы. А может, и нет. Но говорить, что он, студент-москвич, бросил деревенскую жену, – на мой взгляд, несправедливо.

М.Г.: Да, уезжал он от Шумской вроде как и не навсегда. Обещал писать. И писал даже. Потом только стали доходить слухи о его студенческих романах… Якобы в столицу даже отправился на разборки его тесть, состоялся у них тяжёлый разговор в общаге…

Но окончательно их отношения были разорваны только ближе к окончанию ВГИКа.

Е.П.: Мария Ивановна Шумская прожила долгую – и достойную – жизнь. Работала учительницей немецкого в сёлах, была замужем (но детей не было). Приезжала на каждые шукшинские чтения в Сростки. Умерла совсем недавно, в 2021 году, в возрасте 90 лет. Но Василия Макаровича помнила – всю жизнь. И вспоминала, повторю, только добром.

М.Г.: Если смотреть на изгибы судьбы Шукшина, то, конечно, эти полтора года в Сростках оказались важны для него отнюдь не женитьбой. А, например, получением документа, открывавшего дорогу к высшему образованию, да и вообще к большой жизни. Не очень просто и не очень гладко, но закончить школу – удалось: 31 августа 1953 года Шукшин получил аттестат зрелости, сдав экзамены за курс средней школы экстерном. В аттестате на четырнадцать предметов всего три пятёрки – по истории СССР, географии и Конституции СССР. Четвёрок – шесть: по литературе, алгебре, естествознанию, всеобщей истории, астрономии, химии. Троек – пять, причём одна из них – по русскому языку; ещё одна – по английскому.

Надо сказать, что готовился он – серьёзно; учебники штудировал и дома, и переплывая на другой берег Катуни, чтобы никто не мешал. Но правда и то, что на великовозрастного экстерна учителя смотрели, мягко говоря, очень доброжелательно. Местный, отслужил, книжки читает, красавец…

Алтайский краевед Василий Гришаев в восьмидесятые годы побеседовал с учителями, принимавшими экзамены у Шукшина. Поставившая ему тройку по русскому Зоя Васильевна Белякова пояснила: это самое большее, что она могла сделать для будущего классика русской литературы: «Я ещё старалась сильно не придираться. Хотелось помочь парню выйти на дорогу».[67] Так что байка о том, что он сделал во вступительном сочинении при поступлении во ВГИК кучу грамматических ошибок, а Михаил Ильич Ромм, которому приглянулся абитуриент, написал поверх сочинения «АТЛИЧНО!», возможно, и не лишена оснований.

А вот что о проблемах уже с языком английским вспоминает другая учительница Шукшина:

Василий Макарович никак не мог сдать английский язык. У нас специалиста не было, а в Бийск он дважды ездил, но никого не нашёл: все в отпуске были. В одну из таких поездок с ним приступ случился, он же с язвой желудка с флота приехал. Мария Сергеевна прямо вся изболелась за сына. Как встретимся, она: «Ой, как же Васе-то помочь? Всё ведь он сдал, кроме английского». Пошла я к директору школы и говорю: «Николай Николаевич, ну что мы парня будем мучить? Он ведь дальше учиться собирается. Из-за английского год потеряет, а ему и так уже двадцать четыре. Что ему английский? Не знал он его и знать не будет. Давайте ему поставим тройку в аттестат, и дело с концом». Николай Николаевич формалист был большой, от буквы ни на шаг, а тут сразу согласился. Да и я была не меньше его щепетильной в этих вопросах, а тут взяла грех на душу. И не каюсь. Дали парню дорогу.[68]

Е.П.: Во всём земляки ему дали дорогу – и в комсомол помогли вступить, и в партию, и директором школы назначили… Василий Макарович «мягкой силой» умел добиваться того, что ему нужно. Тут, с одной стороны, сказывалась вечная нехватка в деревне образованных, толковых, малопьющих мужиков, а с другой – Сталин как раз приказал долго жить, оттепелью повеяло – и сын репрессированного получил шанс сделать карьеру и по педагогической, и по комсомольской линии.

Весьма интересно в свете этого вольное гипотетическое рассуждение Алексея Варламова:

Перед ним наконец-то распахнулись двери готового к подъёму социального лифта: он мог бы пойти и по партийной, и по советской линии, а верхнее образование получить в высшей комсомольской или партийной школе, мог дослужиться до первого секретаря райкома, а то и выше – взяли бы в обком партии в Барнауле (на Алтае начальников с артистической жилкой всегда любили, а после 1956 года на волне хрущёвской оттепели шукшинская трагическая биография обернулась бы ему во благо). Глядишь, позвали бы в свой черёд в Москву, а там, если пофантазировать, пошёл бы ещё дальше (вспомним название шукшинского рассказа «Смелые идут дальше», а уж кто был смелый, если не Шукшин!) – и вот уже не податливый, похожий на говорливого старика Баева из «Бесед при ясной луне» Михал Сергеич Горбачёв, а Василь Макарыч, играя желваками, затеял бы на Руси перестройку, но другую, народную, справедливую, и тогда уж, будьте любезны, так и остался бы честным строителем уважавший быструю езду крепкий мужик Борис Николаевич Ельцин, не наломал бы дров, не узнала бы его порушенная Родина того унижения, которое ей пришлось испытать под конец XX века, не сдала бы своих соотечественников, не легла бы на рельсы вместо обещавшего сделать это президента.[69]

М.Г.: Лихо! Мечта! Но несбыточная. Уже на уровне крайкома (а не обкома, кстати, – Алтай был краем, а не областью) его бы съели… А впрочем, он и в комсомольские секретари района не пошёл, хотя некоторые мемуаристы об этом писали как о свершившемся факте. Отказался! Да ещё и заявил, по некоторым свидетельствам, «всё равно работать не буду». Дерзко!

Е.П.: А вот Василий Белов как раз тогда, в юности, на партийно-советскую стезю уверенно ступил. Осенью 1958 года стал первым секретарём Грязовецкого райкома комсомола Вологодской области, членом КПСС. Это не помешало ему позднее написать замечательный и, на мой взгляд, совершенно антисоветский роман «Кануны» – о том, как большевистская коллективизация разорила Россию. А ещё позже стать народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991), членом ЦК КПСС… «Широк русский человек!»

М.Г.: Вместо партийной карьеры с сентября 1953 года Шукшин преподавал русский язык и литературу в школе, а с октября стал ещё и директором. Проработал он там один учебный год. Но директором школы Шукшин был своеобразным.

Во-первых, стоит учесть, что это была школа вечерняя (в городах такие называли – «школа рабочей молодежи»), то есть – для взрослых. Учились и балбесы, и люди с суровой биографией, и бунтари, которым обычная школа поперёк горла вставала. Требования к ученикам и учителям были умеренными.

Однако вышестоящие инстанции их контролировали постоянно. В архивах сохранился приказ райотдела образования от 1951 года, ещё до явления Шукшина:

За уклонение от участия в организации работы по ликвидации неграмотности и малограмотности, за недобросовестное отношение к этому серьёзному вопросу директору Сростинской средней школы объявлен выговор с занесением в личное дело.

А осенью 1952-го Сростинский отдел народного образования отмечает, что:

…директора, заведующие школ, учительские коллективы недостаточно занимаются организацией работы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Так, планы и задания по ликвидации неграмотности и обучению малограмотных из года в год не выполняются ни одной школой. Директора и завшкол не имеют плана обучения неграмотного и малограмотного населения.

Во-вторых, имеются свидетельства, что учитель и директор Шукшин с учениками (ровесниками!) был не прочь и выпить… Благо, среди них были и те, с кем Василий некогда учился в младших классах обычной школы. Так что дистанции, особого пиетета не было и быть не могло.

То-то на вопрос односельчанина Геннадия Кащеева «Где работаешь?» он ответил:

Скажу – засмеёшься. В школе учителем и директором. Подвернулся – попросили поработать.[70]

Добавлю: не пройдёт и десяти лет, как актёр Шукшин сыграет роль учителя в фильме Ю.Победоносцева «Мишка, Серёга и я» (1961).

А вот как сам Шукшин оценивал свою учительскую работу много лет спустя, в статье «Монолог на лестнице»:

Учитель я был, честно говоря, неважнецкий. Без специальности, без образования, без опыта. Но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно. Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю хорошее настоящее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.[71]

Но учительство – учительством, а на директоре лежали важные административно-хозяйственные функции. Забота об имуществе учебного заведения, например. Впрочем, так как школа вечерняя и дневная располагались в одном здании, имущество их было как бы объединённым, и за него всё же отвечал прежде всего директор школы дневной, Николай Николаевич Жабин.

Интересные факты приводит журналист из Барнаула, биограф Шукшина Сергей Тепляков:

В Государственном архиве Алтайского края хранится паспорт Сростинской средней школы № 32. Там перечислено всё, что имелось в школе в 1950–1954 годах: парты, грифельные доски, рабочие инструменты. Из паспорта можно, например, узнать, что в школе были автомобиль (правда, неисправный), лошадь (в то время как их требовались четыре), а также чучела и скелеты в кабинете биологии…

В контексте шукшинской истории интереснее всего, пожалуй, библиотека. Книг школа имела немало – более 700 томов, больше всего – по разделу русской дореволюционной литературы. Школа выписывала восемь газет: краевые «Алтайская правда» и «Сталинская смена», районку «Боевой клич», центральные «Комсомольская правда», «Правда», «Учительская газета», «Литературная газета», «Пионерская правда». И 23 журнала![72]

Е.П.: Всё же Василий Макарович изрядно преувеличивал, когда на вступительных экзаменах во ВГИКе сводил свою директорскую работу к добыванию дров, во время которой, мол, не до чтения Толстого. Про то, что он ещё и литературу там преподавал (а учителю литературы не читать Толстого – странно), Шукшин перед приёмной комиссией и вовсе благоразумно умолчал… Впрочем, и самого этого разговора, скорее всего, просто не было – но мифы о его поступлении во ВГИК мы ещё обсудим.

А пока стоит заметить, что в вечерней школе учитель Шукшин вёл сначала 13 часов, затем 16 часов (согласно ведомостям о зарплате), преподавал русский и литературу не только в 7-м классе, но и в 5–6-х классах, а ещё иногда замещал учителя немецкого языка даже в дневной школе! Это, конечно, особенно интересно, учитывая отношения Василия Макаровича с иностранными языками… Ну и общественная нагрузка, как без неё – 11 ноября 1953-го он был единогласно избран секретарём учительской комсомольской организации при Сростинской средней школе. Эту должность Шукшин исполнял вплоть до своего отъезда в Москву на учёбу.

М.Г.: Комсомол и партия были бы полезны как минимум для того же поступления. 29 апреля 1954 года его кандидатуру рассмотрели на бюро райкома. Вопросов было всего два: знает ли он Устав КПСС и сколько лет ему было, когда «был взят отец по линии НКВД?». В обсуждении прозвучал и такой комплимент: «По вопросу выпивки – он очень сдержанный и часто сдерживал друзей». Проголосовали единогласно. Шукшин стал кандидатом в члены КПСС.

Хорошо, в общем, Василий себя проявил в Сростках. Когда собрался уезжать – отпускать не хотели. Есть такое свидетельство: Фёдор Доровских, первый секретарь Сростинского райкома партии, когда-то помогший юному Василию с паспортом, сказал его матери: «Если Василию не нравится учительство, мы могли бы подыскать ему другую работу. Вы бы поговорили с ним». Мария Сергеевна ответила: «Как-нибудь выдюжу. Пусть едет, там он больше пользы принесёт, где долю-то ищет».[73]

Е.П.: При этом подозревать его в каком-то скрытом критицизме по отношению к власти и партии мы не имеем никаких оснований. Фиги в кармане у него не было, а было здоровое, прагматическое намерение играть по правилам – и выигрывать. Нормальная такая крестьянская черта. По правилам, которые установлены на данный момент «начальством».

Если мы почитаем его первые опубликованные работы – а это статьи в «районке» – опять же не увидим никаких отклонений от официальной линии. Например, были публикации о вечерней школе. «Учиться никогда не поздно», которая вышла 11 октября 1953 года в газете «Боевой клич». 10 декабря 1953-го в той же газете печатается статья «Больше внимания учащимся вечерних школ». Директор и учитель Шукшин в статьях добросовестно поднимает проблемы работы вечерней школы:

Довольно богатый опыт имеет и наша районная вечерняя школа. За несколько лет работы она многим дала возможность дальнейшего обучения в средних учебных заведениях (очных и заочных). Товарищи, оканчивая 7 классов вечерней школы, поступают в техникумы, училища, школы специального обучения, блестяще выдерживая вступительные экзамены.

М.Г.: Исследователь из Барнаула Дмитрий Марьин проанализировал первые публикации Шукшина. И вот его выводы:

Назидательность, митинговый, пропагандистский стиль, констатация, в общем-то, банальных, но идеологически верных положений, обилие готовых лексических и фразеологических штампов, обычных для советских СМИ («сознательность трудящихся масс», «царской России», «полного торжества коммунизма в СССР», «задача коммунистического воспитания», «рабочим классом и колхозным крестьянством» и т. п.). Здесь очевидно сказался опыт выступления автора на комсомольских собраниях, участие в агитационных мероприятиях, что не могло не отразиться на стилистике статей. Особенно явно указанные черты присутствуют в статье «Учиться никогда не поздно», что практически обезличивает её, лишает авторской индивидуальности. Видно, как в своём первом появлении перед читателями (пусть и малотиражной, но газеты, которую читают соседи, односельчане – т. е. люди, хорошо знавшие автора) будущий писатель ещё невольно или боится, или стесняется своего слова, а потому предпочитает «спрятаться» за обезличенными, но зато бесспорными идеями и готовыми, «проверенными», не могущими вызвать ни у кого сомнения штампами. Таким образом, в обеих статьях, в целом, отсутствует одно из главных свойств языка зрелой публицистики Шукшина – непринуждённость акта коммуникации, понимаемая как естественная речь, лишённая напряжения, неловкости.[74]

Е.П.: Ну, какая такая «непринуждённость акта коммуникации» – в районной газете, да ещё и в 1953 году!

Однако, если хорошо вчитаться, то увидим, что и здесь Василий Макарович не так-то прост. В статье «Больше внимания учащимся вечерних школ» видны уже юмор и ирония, причём своеобразные, шукшинские:

На вопрос: «Почему Вы не учитесь?» товарищи Соколова Р., Дегтярева М. и другие из колхоза «Путь к коммунизму», тяжело вздохнув, отвечают: «Да куда уж нам…». Причём этим «старушкам» по 25 лет.

Некоторые комсомольцы, записавшись в школу, решили, что они выполнили свой долг, что теперь можно со спокойной душой проходить мимо школы… на танцы.

М.Г.: Дмитрий Марьин находит в первых опубликованных опытах Шукшина связь с его последующими работами:

Шукшин настойчиво утверждает незыблемую для него самого истину: культурный уровень человека напрямую зависит от его уровня образования. «Повышение своего общеобразовательного и культурного уровня – это то, что мы называем гражданским долгом перед Родиной» <…> Языковой особенностью зрелой шукшинской публицистики, проявившейся уже в ранних статьях, является диалогичность повествования. <…> Заглавия некоторых статей представляют по форме вопрос, ответ на который содержится в тексте статьи («Как привлечь мастеров?», «Как нам лучше сделать дело», «Как я понимаю рассказ»). В.М.Шукшин в каждом произведении настроен на диалог, на дискуссию, сознательно драматизирует повествование. Нередко в качестве приёма, диалогизирующего монолог, выступает риторический вопрос. <…> В статье «Учиться никогда не поздно» в качестве приёма организации экспрессии Шукшин использует повтор. Главная идея, которую автор хочет донести до сознания читателя, повторяется в тексте трижды: в заглавии статьи «Учиться никогда не поздно», в трансформированном виде в реплике «молодёжи и взрослых» – «Мне поздно учиться» и в предложении «Учиться никогда не поздно – мысль не новая, но столь верная, что её необходимо высказать ещё раз». При этом две последние фразы образуют антитезу (поздно учиться – учиться никогда не поздно), ещё один из характерных для публицистики В.М.Шукшина приём создания экспрессии.[75]

Е.П.: Думаю всё же, что в ранних статьях Василия Макаровича ничего, выделяющего его из числа прочих сотрудников «районки», по сути дела, нет.

А про учительство он, полагаю, и правда размышлял всерьёз уже тогда. В одном из поздних интервью, в беседе с корреспондентом газеты «Советская культура» К.Ляско, он говорит:

Мне обидно видеть, как роль учителя на селе теряет своё значение… Как много значил учитель в селе! К нему шли за советом, старались оградить от лишних хлопот… Горько это сознавать, но своё значение учитель на селе утрачивает. Что происходит?[76]

М.Г.: Ну, это было потом. Предполагаю, что к концу первого и единственного своего учебного года в качестве учителя и директора Шукшин больше размышлял не о проблемах сростинских лоботрясов, уклоняющихся от учёбы, а о скором отъезде на свою собственную учёбу. У него ведь был выбор – не поступить ли, например, в местный, горно-алтайский (а это всего 60 километров от Сросток) пединститут? Имеются сведения, что Василий Макарович ездил в Горно-Алтайск, узнавал, что да как, даже договаривался со знакомыми на предмет временного проживания. Но потом от этой мысли отказался. Опять – «тесновата кольчужка»? Москва ждала?

Е.П.: В нём была какая-то особая русская внутренняя сила, какая-то подспудная энергия, которая не давала ему спокойно существовать, а заставляла жить и действовать. Эта сила, которая увела его сначала из сросткинского дома, а потом и вообще с Алтая, выталкивала его наверх как живое человеческое тело из воды.

…Москва ждала – и дождалась в конце концов.

Часть вторая

Подъём

1954, 20 июня – направляет заявление во Всесоюзный государственный институт кинематографии с просьбой допустить его к сдаче экзаменов. 25 августа – зачислен на первый курс ВГИКа в мастерскую М.И.Ромма. Сентябрь – избран секретарём комсомольской организации курса.

1955, ноябрь – принят в члены КПСС.

1956, 16 августа – женится на односельчанке М.И.Шумской. Осень – снимается как актёр в учебном фильме А.Тарковского и А.Гордона «Убийцы».

1957, лето – направлен на режиссёрскую практику на Одесскую киностудию, где приглашён М.Хуциевым на одну из главных ролей в картину «Два Фёдора» (выходит в прокат в 1958 году).

1958, август – в журнале «Смена» опубликован рассказ «Двое на телеге».

1959–1960 – активно снимается в кино («Золотой эшелон», «Простая история», «Алёнка» и др.).

1959, 29 июля – получает на партийном собрании во ВГИКе строгий выговор с занесением в учётную карточку за хулиганство.

1960, лето – осень – снимает дипломный фильм «Из Лебяжьего сообщают». Декабрь – защищает во ВГИКе диплом с оценкой «отлично».

Глава шестая

Покорение ВГИКа

Е.П.: Когда я думаю о том, что́ предпринял Василий Макарович летом 1954 года, решительно рванув в столицу, где у него не было ни кола ни двора, ни друзей, ни знакомых, – меня больше всего удивляет даже не то, как он решился на такую резкую жизненную перемену, не обращая внимания на мнения, желания и надежды начальства и родни (крепко подводя их, по сути дела), а то, почему именно ВГИК возник на его трудном пути наверх? Ведь ВГИК – это учебное заведение, куда стремились тысячи юношей и девушек страны, где конкурс доходил до сотни человек на место!