Полная версия

Как Россия победила в Крымской войне. (1853—1856)

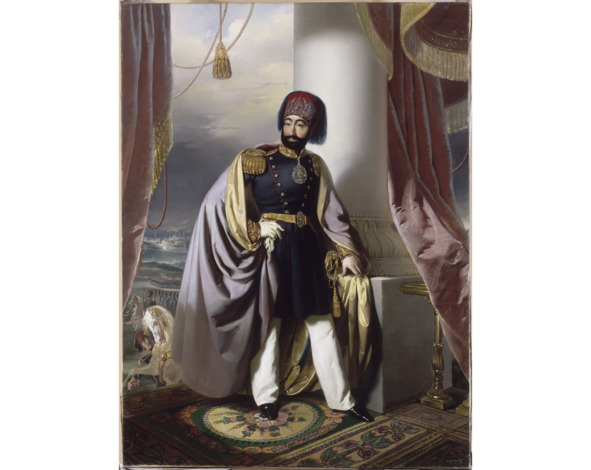

Анри Гийом Шлезингер. «Портрет султана Махмуда II» (1836)

Сергей Пен. «Эскадра контр-адмирала М. П. Лазарева на Константинопольском рейде. 1833 г.» (2012)

Глава вторая.

Русофобская

Мы лжём на словах, лжём движениями, лжём из учтивости, лжём из добродетели, лжём из порочности; лганье это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле.

Александр Герцен. Дневник 1842 г.Итак, вторая фаза тотальной войны западноевропейской банкирской корпорации против российского государства началась в 1830 году.

Удары по России тогда были нанесены сразу с нескольких направлений, причём ни на одном из них атакующим не удалось добиться своих целей: русские выстояли в Польше, успешно обучались штурмовать укреплённые аулы на Кавказе, а весьма перспективного Мехмета Али Египетского вообще не подпустили к своим границам. Была ещё Средняя Азия, но это отдельная увлекательная история.

Русские не просто выдержали нанесённые удары, но действия, направленные против себя, сумели использовать для собственного продвижения вперёд. Причём это продвижение оказалось весьма болезненным для противника – как, например, в случае с Турцией.

Очевидно, что на фоне происходящего центр принятия решений международной банковской корпорации пришёл к выводу, что настало время атаковать Россию всей доступной военной мощью – то есть не одними только диверсантами и местными мятежниками, но и регулярными армиями подчинённых им западноевропейских государств.

Правда, была небольшая проблема с реализацией подобного плана: западноевропейские правительства ещё не успели забыть о том, что случилось с Наполеоном Бонапартом в 1812 году. Вертикаль нулевой власти, очевидно, была всё-таки не настолько явна и прямолинейна, чтобы требовать от европейских правительств немедленного исполнения такого серьёзного задания. Поэтому понадобилось некоторое время для создания условий, в которых даже для сверхосторожных западноевропейских государей не осталось бы ни единой возможности для отказа от нападения на Россию.

Так в европейской культуре появился феномен, который современные исследователи называют russophobia.

В принципе, целенаправленное внедрение в сознание европейцев образа (лютого) врага в виде русских начал ещё Наполеон Бонапарт67. Именно при нём в массовой культуре получила развитие тенденция говорить о России либо плохо, либо ничего.

Так, в книге Шарля Франсуа Филибера Массона «Секретные воспоминания о России», изданной в 1800 году, правление Екатерины II было представлено исключительно как её непрестанное увлечение любовниками, из которых каждый следующий непременно убивал предыдущего. Ужасы сибирской каторги красочно описывались в двух романах, появившихся в 1806 году: «Елизавета, или Сосланные в Сибирь» Софи-Ристо Коттен и «Русский курьер, или Корнели де Жюсталь» Аделаиды Шемен. Россия в этих произведениях представлялась страной, в которой всё «мрачно, как солнце в этих краях, и тоскливо, как их климат», причём подавляющую часть территории страны составляли сибирская каторга и пустынные степи, по которым носились орды cosaques, bachkirs, kalmouks, tartares.

В 1807 году, спустя 16 лет после смерти Клода Карломана де Рюльера, был издан его четырёхтомник «История анархии в Польше и разделения этой республики, с анекдотами того же автора о революции в России 1762 года». Интерес представляют описанные в книге «нравы московитов», которым было отведено почти десяток страниц. Из наиболее характерных черт этих нравов отмечались природная ненависть ко всем иностранцам, а также приверженность неправильной религии, которая появилась исключительно вследствие перевода на славянский язык68 священных книг иудеев.

Самой главной национальной особенностью русских Рюльер считал их раболепие: «Нация рабов, которая не только была порабощена, но и рождена для рабства!»69 Русские настолько рабы, что, если умирает их хозяин, они тут же продают себя другому хозяину, потому что не понимают, что им делать со своею свободою. Русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, начинают считать себя нелюбимыми и неинтересными, если их не избивают мужья. Кроме того, в русском языке слова «раб» и «человек» – синонимы70.

Вот поэтому, делает вывод Рюльер, русские и не свергают своего царя71.

Шедевром наполеоновской пропагандистской кампании против России стало сочинение Шарля-Луи Лезюра «Возрастание русского могущества с самого начала его и до XIX века». Первое издание в 1807 году было полностью отозвано из продажи в связи с заключением Тильзитского союзного договора между Францией и Россией, поэтому сейчас в основном известно второе издание, вышедшее накануне войны 1812 года.

В этой книге впервые появляется «завещание Петра Великого», якобы добытое в 1757 году французской разведкой. По завету Петра, главной целью русских являлся захват всей Европы (за исключением Англии), а также Турции, Персии, Индии и Леванта. При этом всех французов, испанцев и итальянцев российский император будто бы наказывал своим потомкам переселить в Сибирь. Миссия же Франции и её императора заключалась в том, чтобы остановить русское нашествие и не допустить порабощения европейцев.

Как известно, Наполеон Бонапарт эту миссию успешно выполнил, порабощения европейцев русскими не допустил, с чем и отправился коротать остаток своих дней на одиноком острове, расположенном между Бразилией и Анголой.

После отъезда Наполеона знамя священной информационной войны против России было подхвачено ещё и британцами.

Пробой британского пера на русофобском поприще можно считать книгу Роберта Томаса Вильсона72 «Очерк военной и политической силы России: в 1817 году». В первый год публикации эта книга выдержала четыре издания в Британии и как минимум одно в США73.

Впрочем, объективности ради следует отметить, что сочинение Вильсона очень сильно отличается от остальных антирусских поделок: в нём практически нет ненависти к России. Даже, наоборот, есть нескрываемые уважение и симпатия к её властителям.

Вот одно из высказываний Вильсона об императоре Александре I: «Он лелеял всеобщее процветание государства, приспособленного к нуждам всех и каждого»74. Немного неожиданно узнать такое про русского царя из уст иностранца, не правда ли?

Особенно впечатлили Вильсона достижения русских в освоении причерноморской Пустоши:

«Земля, на которой ныне стоит город Одесса, не содержала в 1794 году ни одного дома или жителя; теперь здесь тысяча каменных домов и свыше сорока тысяч жителей; из порта ежегодно отплывают восемьсот кораблей и вывозится такое количество зерна, что эта часть света, как и во времена греков и римлян, обещает быть главным зернохранилищем Средиземноморья»75.

Вообще, книгу Вильсона можно назвать хрестоматией разрушенных русофобских стереотипов. Судите сами:

«Наполеон был неточно информирован по нескольким вопросам, касающимся России.

Три его главные ошибки заключались в следующем: вера в то, что хороших дорог нет, а поверхность покрыта затвердевшим снегом; земледелие заброшено; население рассеяно.

Он нашел, однако, такие же прекрасные и действительно более широкие дороги, чем во Франции, ибо пушки могли двигаться по три в ряд со значительным промежутком между ними…

Он также видел, что крестьянство лучше устроено, лучше снабжено топливом, лучше одето и, согласно их привычкам, лучше накормлено, чем любое крестьянство на континенте или любое крестьянство в современной Англии!»76

В своей книге британский генерал рассказал о России столько хорошего, сколько сейчас хватило бы, наверное, на сотню российских книг.

А после всего этого Вильсон переходит к главному:

«Может ли Россия, которая в 1799 году располагала армией только в пятьдесят тысяч человек, в 1807 году – не более восьмидесяти тысяч для защиты обеих столиц, а в 1813 году – всего лишь триста тысяч на всей своей территории… может ли она, несмотря на разрушительное вторжение и войны столь больших потерь и расходов, собрать и перевооружить армию, достаточную для защиты своих приобретений и улучшения своих преимуществ?

Ответ таков: она может; и Европа, и Азия должны признать истинность этого утверждения: ибо обе части земного шара затмеваются массой в шестьсот сорок тысяч человек, которые превратятся в один миллион двести тысяч в боевом порядке, исключая ополчение, татарскую кавалерию и т. д.»77.

Несомненно, британский генерал видел огромную опасность для всего цивилизованного мира, исходившую от непонятной страны, которая в морозной Сибири и жаркой Дикой Степи строила красивые богатые города и принимала к себе различные народы в их самобытности, при этом превращая в верных подданных78; страны, чьи правители по странной прихоти стремились к её процветанию и дальнейшему величию. Поэтому британский генерал вопрошал:

«Неужели Европа, Азия и Америка… не предпримут никаких усилий для сохранения своей независимости? Должен ли указ Александра быть всеобщим законом?»79

Очевидно, этот вопрос представлялся генералу сугубо риторическим, поэтому завершающую часть своей книги он посвятил теме создания военного союза в составе Британии, Франции и Австрии80, направленного против России. При этом обратим внимание, что никаких иных комбинаций Вильсон в своей книге даже не рассматривал. То есть на одной стороне противостояния была однозначно указана только Россия, и for the restoration of the balance of power («для восстановления баланса сил») именно против России должен был объединиться весь остальной мир.

Любопытно, что при этом сам же Вильсон привёл пример практически идеального отношения русских к недавно поверженной Франции в сравнении с другими участниками европейской коалиции:

«Александр, пользуясь невоздержанным и неблагоразумным поведением своих союзников, снова попытался снискать расположение французского народа. Его армии поддерживали строгую дисциплину. Его воззвания, отказ от контрибуций и раздача щедрых даров жителям, пострадавшим от прохода союзных войск, распространялись с большим усердием; и его открытое противодействие планам Австрии, Пруссии и Голландии по расчленению Франции дало ему много приверженцев…»81

То есть после оккупации Франции русские почему-то не только не стремились навредить этой стране, но ещё и защищали бывшего противника от посягательств со стороны его западноевропейских соседей. И тем не менее британский генерал всё-таки настоятельно рекомендовал Франции объединиться с этими самыми западноевропейскими соседями именно против России.

Для обоснования своей рекомендации генерал никаких иных доводов, кроме того, что Россия – сильная держава, не приводил.

С другой стороны, замечательное обоснование для нападения на Россию было дано известным экономистом Карлом Генрихом Марксом буквально перед самым началом Крымской войны.

В своей статье для «Нью-Йорк трибюн», написанной в апреле 1853 года, он объясняет: для Британии критически важно увеличивать продажи её товаров, и именно поэтому она вынуждена вторгаться на чужие рынки, в частности – на традиционные российские рынки в Азии82. Однако, продолжает Маркс, в условиях, когда две трети британских товаров во Внутреннюю Азию шли через Дунай и черноморские порты, Россия, получив полный контроль над Чёрным морем, смогла бы эффективно защитить свою торговлю83.

Несомненно, Карл Генрих Маркс был достаточно продвинутым экономистом, чтобы определить истинное содержание так называемого «Восточного вопроса». При этом ярый русофоб Маркс не только не упоминает (в отличие от современных российских учебников по истории) русскую экспансию в качестве причины Крымской войны, но также и не стесняется упомянуть фактор экспансии британской.

Кроме прочего, Маркс являлся ещё и мировым лидером профессиональных революционеров, для которых работодателем уже была обозначена цель №1 – суверенная Россия. Поэтому Маркс не мог не попытаться перевести свои, по сути, разумные выводы – в идейно правильную патетику:

«Россия – определенно завоевательная нация, и так было в течение целого столетия, пока великое движение 1789 года не вызвало к мощной активности её антагониста грозной природы. Мы имеем в виду Европейскую Революцию, взрывную силу демократических идей и врожденную жажду свободы человека. С той поры на европейском континенте существовали в действительности только две державы – Россия с её абсолютизмом и Революция с демократией»84.

Соответственно, все европейские революционеры в грядущей войне становились естественными союзниками Британии:

«Если Россия овладеет Турцией, то её сила увеличится почти вдвое, и она станет превосходить всю остальную Европу вместе взятую. Такое событие было бы невыразимым бедствием для революционного дела. Сохранение турецкой независимости или, в случае возможного распада Османской империи, препятствие российской схеме аннексии – это вопрос высочайшего момента. В данном случае интересы революционной демократии и Англии идут рука об руку»85.

Как говорится: ни убавить, ни прибавить.

Подобная обработка общественного мнения Европы в духе нетерпимости к России постоянно набирала обороты и вскоре достигла огромных масштабов. На этой волне в 1843 году появляется, пожалуй, наиболее известное из наиболее русофобских произведений – книга «Россия в 1839 году» авторства французского маркиза де Кюстина.

Астольф Луи Леонор де Кюстин к тому времени был известен в Европе в основном своими гомосексуальными скандалами, и в гораздо меньшей степени своей единственной книгой с описанием путешествия по Испании.

В России он находился с июня по сентябрь 1839 года, посетив за это время несколько городов, включая Санкт-Петербург, Москву и Ярославль. Кроме того, Кюстин попал на аудиенцию к Николаю I – по легенде, благодаря своему аристократическому происхождению.

Однако его дедушка, граф Адам-Филипп де Кюстин, был командующим французской революционной Рейнской армией, которого отправили на гильотину после нескольких проигранных сражений. Отец Франсуа де Кюстин был революционным дипломатом, также гильотинированным соратниками, – в общем, причина присутствия Астольфа де Кюстина на высочайшем официальном приёме в России остаётся вопросом открытым.

Кстати, несложно обнаружить, что маркизом Астольф де Кюстин также не был – на самом деле Кюстины утратили этот титул ещё в 1757 году.

Спустя три года после возвращения из России этот французский радужный лжемаркиз внезапно созревает для изложения своих воспоминаний на бумагу, а получившаяся в результате этого книга так же внезапно становится супер-мега-макси-поп-бестселлером: в короткий период с 1843 по 1847 год она была издана шесть раз в Бельгии, три раза – в Германии и два раза – в Британии, кроме пяти изданий в самой Франции. Общий же тираж «России в 1839 году» за это время достиг 200 тысяч экземпляров. Для середины XIX века такое количество было невероятным: книг Кюстина было примерно столько же, сколько выпускалось экземпляров лондонской ежедневной газеты «Таймс» за целый месяц.

Что же поведал Кюстин в своей книге о России настолько сенсационного и интересного? По сути, основными впечатлениями, привезёнными им из путешествия по России, были претензии. Одна из претензий предъявлена уже в предисловии:

«Я желал бы послать в Россию всех христиан, не принадлежащих к католической церкви, дабы они увидели, во что превращается наша религия, когда её проповедует национальное духовенство в национальном храме».

Превращается она, по мнению Кюстина, в нечто крайне неправильное. Такой же неправильной, ужасной и бессмысленной увидел француз тогдашнюю российскую столицу:

«Подплывать к Петербургу с восхищением может лишь тот, кто не подплывал по Темзе к Лондону: там царит жизнь, здесь – смерть».

Впрочем, как не единожды в своей книге, в дальнейшем Кюстин сам же себе противоречил:

«…Этот могущественный город, одержавший победу над льдами и болотами, дабы впоследствии одержать победу над миром, потрясает».

Большие претензии были у лжемаркиза и к жителям страны, чьим гостем он был:

«Русские по большей части издают неприятный запах, который ощущается даже издали».

Этих же вонючих русских он упрямо отказывался признать за нацию, постоянно именуя то белокурыми арабами, то переряженными китайцами, в лучшем же случае – северными римлянами. И конечно же, с французами они и рядом не стояли:

«Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет».

Но сильнее всего не устраивал Кюстина местный политический строй:

«Я ехал в Россию, дабы отыскать там доводы против представительного правления, я возвращаюсь сторонником конституций».

Полагая российского императора деспотом и тираном, его очевидную популярность в народе Кюстин объяснял всего лишь природной склонностью русских к рабству:

«Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за её почтительную короткость в обращении к своим государям? не обольщайтесь – это рабы рабов».

Одной из колоритных фигур, описанию которой в книге отведено довольно-таки много места, выводился некий «русский князь-либерал К», который проявил особенное рвение, дабы рассказать французскому гостю как можно больше гадостей о России и русских. Сам князь, по всей видимости, крайне стыдился своей национальной принадлежности:

«Откровенность его суждений об отечестве доказывает мне, что и в России находятся люди, осмеливающиеся бесстрашно высказывать собственное мнение. Когда я поделился с ним этой мыслью, он отвечал мне: „Я не русский!!!“»86

Устами этого же князя-либерала Кюстин приводил пояснение причин, по которым Россия является такой, какая она есть:

«…Я хочу дать вам ключ ко всему, что вы увидите в России. Имея дело с этим азиатским народом, никогда не упускайте из виду, что он не испытал на себе влияния рыцарского и католического; более того, он яростно противостоял этому влиянию».

В общем, виноватыми во всём оказались Александр Невский и лёд Чудского озера.

В аннотации к американскому изданию «России в 1839 году», вышедшему в 1987 году, Збигнев Бжезинский87 написал:

«Ни один советолог ещё ничего не добавил к прозрениям де Кюстина в том, что касается русского характера и византийской природы русской политической системы. В самом деле, чтобы понять современные советско-американские отношения во всех их сложных политических и культурных нюансах, нужно прочитать всего лишь две книги: „О демократии в Америке“ де Токвиля и кюстинскую „Ля Рюсси“».

Как можно видеть, сочинение, заказанное третьеразрядному литератору-горемыке из увядающего аристократического рода88, использовалось в качестве оружия не только против Российской империи, но после ещё и против Советского Союза89, и до сих пор продолжает использоваться против России, о чём говорят издания этой книги на русском языке в 1996, 2000, 2003, 2006 и 2008 годах (к тому же в 2009 году была выпущена аудиокнига).

Судя по всему, кем-то однозначно было принято решение, что русофобская писанина середины XIX века должна быть так же массово прочитана россиянами сейчас, как когда-то западными европейцами.

Между книгами Вильсона и Кюстина временной промежуток в 26 лет. Все эти годы общественное мнение в странах Западной Европы активно подготавливалось к осознанию необходимости войны против России. В 1817 году жители этих стран хорошо помнили русских, и воспоминания эти вызывали у них скорее симпатию, чем ненависть. Спустя три десятка лет после нескончаемого водопада антирусских карикатур в парижском «Ле Шаривари» и лондонском «Панче», статеек в ведущих европейских газетах, многочисленных памфлетов и публичных выступлений русофобских активистов типа Дэвида Аркарта90 и апофеозной «России в 1839 году» с её буйнопомешанными умозаключениями и такими же буйнопомешанными тиражами – общественное мнение Западной Европы сдалось.

Общественное мнение убедили, что общественное мнение верит, что Россия вызывает у общественного мнения одновременно чувства презрения, страха и ненависти.

Исходя из этого, общественное мнение стало настоятельно требовать окончательного решения русского вопроса – провозглашения ведущими странами Западной Европы скорейшей войны против России.

Глава третья.

Святые образы и винтовые обрезы

Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Николай Лесков. Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (1881)Сейчас учебники истории рассказывают нам, что Британия и Франция решились начать войну в 1854 году исключительно с целью защитить Турцию от российского вторжения: дескать, в случае победы России над турками был бы нарушен европейский баланс сил, поэтому англо-французские войска воевали против русских сугубо ради сохранения европейского равновесия.

Естественно, никто и никогда даже не пытался расшифровать, что же именно подразумевалось под этим мифическим европейским балансом сил.

Напомним, что за шесть лет до Крымской войны, а именно в 1848 году, из-за так называемой «венгерской революции» на грани распада и исчезновения оказалась одна из мощнейших на тот момент европейских держав – Австрийская империя. Однако ни Британия, ни Франция тогда палец о палец не ударили, чтобы сохранить равновесие в Европе91.

Но стоило России в 1853 году ввести войска в Придунайские княжества (Молдавию и Валахию), как Британия и Франция вдруг обеспокоились возможным распадом Османской империи и грудью своих солдат встали на её защиту. Причём британо-французская коалиция начала вести боевые действия против России уже после того, как русская армия по собственному решению покинула территорию княжеств.

Ещё больше абсурда к общепринятой «причине» Крымской войны добавляет такой факт: когда турки после ухода русских сами вошли в Придунайские княжества, союзники тут же «попросили» их оттуда, чтобы уступить это место австрийцам.

Тем не менее некоторый осадок во всей этой истории всё-таки оставляет появление русских войск в Молдавии и Валахии. На тот момент эти формально независимые княжества фактически находились под совместным протекторатом Турции и России; русские войска входили без боестолкновений; местные жители отнеслись к их появлению скорее с симпатией, чем с равнодушием, – но не займи Россия правый берег Дуная, может, и войны бы не было?

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и рассказать о событиях, произошедших незадолго до того в Палестине, – событиях, из-за которых Россия направила свои войска в Придунайские княжества, что в общепринятой трактовке Крымской войны якобы послужило причиной нападения западноевропейцев на Россию.

Дело в том, что Палестина вместе с расположенными там христианскими святыми местами на момент описываемых событий находились под контролем мусульманской Турции. Турки, следует отдать им должное, достаточно терпимо относились к палестинским христианам: позволяли им содержать свои храмы и монастыри, не препятствовали в проведении религиозных служб и обрядов.

Христиане же являлись приверженцами в основном трёх церквей: православной (греки), католической (франки92) и армянской (армяне). И чтобы не ущемлять права какой-либо из христианских конфессий, турецкие гражданские власти особыми фирманами (указами) устанавливали порядок отправления служб в каждом из христианских храмов, предоставляя возможность поочерёдно совершать её представителям всех церквей. Другими словами, почти во всех палестинских христианских храмах, хотя и в разных пропорциях, присутствовали и православные, и католики, и армяне.

Следует также отметить, что большинство из этих храмов были построены православными ещё во времена Византии, непременно захватывались католиками в ходе Крестовых походов (греки при этом изгонялись), а армяне получили к ним доступ уже при власти турок и в основном за деньги.

Из всего этого можно представить, какое существовало (и, кстати, существует до сих пор) противостояние между конфессиями в храмах святых мест:

«За каждый повешенный там или в другом месте образ, за каждую лампадку либо другую самую малейшую вещь представители каждого вероисповедания должны были вести с другими ожесточённый бой; особенно же приходится иметь осторожность против постепенного присвоения мест; сначала вобьют где-нибудь гвоздь, и если та сторона, которой принадлежит это место, не вступится за это, тогда спустя некоторое время вешают образ, а там мало-помалу присваивают и всё место»93.