Полная версия

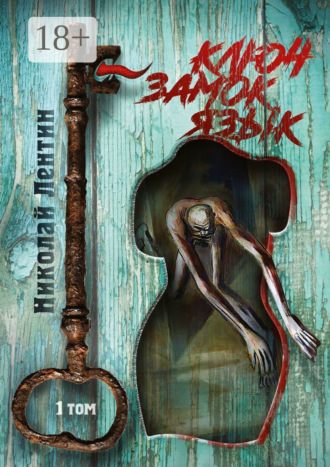

Ключ. Замок. Язык. Том 1

– А идёт оно всё косогором! – Хозяйка отбросила перо и зевнула с потягом. – Охо-хонюшки! Вот оно как достаётся – за одной копеечкой двадцать раз нагнёшься.

– Утомилась в трудах на благо отечеству?

– Аж спину ломит. Это тебе не ежа доить. Как вол пашу, как муха жужжу и едва концы с концами своо-охо! -жу.

– С таким браслетиком я бы недурно свёл концы с концами, – заметил Раскольников.

– Да рази ж он мой? – Алёна Ивановна стянула браслет с руки. – Во-первых, за него уже плачено. Фря не выкупила, значит, проценты мои плакали. Это два. В третьих – ищи теперь маклака, чтоб сироту не шибко обидел. А там одни мазурики. Взяли моду: расчёт после спурки! Как же, держи карман шире, а юбку на голову надень. Тьфу, жульё, выжиги, мошенники кругом. Честного человека увидешь мельком, да и то в зеркале, вот и воешь с волками на одной поляне.

Ведьма разволновалась не на шутку. Собирая свои дебеты-кредиты со стола, трясла счётами, стучала кулачком, квитки валились у неё из рук, в конце концов уронила вставочку под стол и долго под ним кряхтела.

– А фараоны! – вскричала она, выпрямившись с кровяным лицом. – Вот где обиралы! Знаешь, сколько я квартальному на слам кладу?!

Раскольников с усмешкой возразил, что Алёна Ивановна сама не без греха: она обманывает – её обманывают, вор у вора дубинку украл…

Процентщица возрадовалась.

– Кого обманывают – те самые главные обманщики и есть! Сами себя надувают! Доверился такой мазурику, тот его обобрал, как медведь малину, а почему? Потому что он прежде себя обманул, что в людях разбирается или что горазд дела обтяпывать. Остался голым – и что, поумнел? Как же – дальше себя обманывает, что это, мол, кара ему Господня за грехи или испыт такой судьбой положен… Таких только и давить, всё равно спасибо скажут.

Да тут целая философия, дивился Раскольников, ножа не просунуть. Натура монолитная, что в этическом отношении, что в эстетическом.

– Алёна Ивановна, оставь мне чернил и бумаги, кое-что записать хочу.

– Письмо кому?

– Нет, не письмо, мысли кое-какие, чтоб не забыть.

– Мысли у него! Откуда? В листочках вычитал? Чего ж записывать: забыл – посмотришь.

– По-твоему, все мысли из книжек. У меня и свои в голове водятся.

– Знаю твои мысли, все две штуки. «Алёна Ивановна сука», «обману и убегу», – это не мысли, а глупости, вроде чесотки. Таракан в ухо залезет – и то на мысль больше походит. Лизка, завтра картошки отвари, с бурой смешай и шарики раскидай, не то тараканы у нас скоро мебель вынесут. Вот мысль! – видал? И ты бы ходики починял – ничего бы в башке и не чесалось.

Хозяйка покачала гирьку у ходиков.

– Отстань ты со своими ходиками! – крикнул Раскольников. – Часы мои отдай, что тебе заложил!

– С каких таких коврижек? Я от тебя рубля не видала.

Раскольников резко поднялся с дивана. Орясина тут же выросла рядом под потолок.

– Ну, знаешь… После того, как я тут… у тебя…

– А, так мы продаём себя? Нет, скажи, студент, – приторговываешь собой по маленькой?

У Раскольникова свело зубы, горло, кулаки. Оборвать гирьку с ходиков и гвоздить кистенём по головам. Но цербер нависал, смердя луковым дыханием. Ведьма впала в обычное своё юродство.

– Чем тебя я огорчила, ты скажи-и, любезный мо-о-ой!.. Будет, не серчай. Уломал козу Егорка. Можешь не платить, я твои часики наверстаю. А процент из тебя сладеньким вы-ыпью-ю…

Назревали вечерние страстные ласки. Во взбешённом Раскольникове эротизма не осталось ни на скрупул, если и было желание, то в стиле Петрушки – прибить всех тварей. «Лучи раскаленных глаз его устремились на врага и, казалось, проницали его насквозь; исполинскою, жилистою рукой сжал он судорожно меч, грудь его поднялась, как разъяренный вал, и, издав какой-то глухой звук, опустилась». Он вновь вжался в угол дивана и спросил с тяжело давшимся добродушием:

– Давно хотел узнать, Алёна Ивановна: эту картину на буфете – её с тебя рисовали? Случай из твоей жизни?

Хозяйка обратилась к картине, будто впервые её видела, похмыкала и объяснила глупому студенту, что кабы с неё рисовали, она бы красивше легла. А картина про старину: муж с войны воротился к жене и отгоняет сыночка, потому как нечего подсматривать, как родители любятся. А почему сынок крылат и со стрелами? Сделали ему лук, чтобы гусей стрелять, а крылья привязали, чтоб гуси за своего приняли.

Исчерпывающе. Одним щелчком миф превратился в жанр. Раскольников начал было рассказывать про Марса – бога войны и Венеру – богиню… но вовремя осёкся. Упомянешь про любовь – от случки не отвертишься. Надо тянуть время другим сюжетом.

– А ты слыхала про такого Одиссея? О-дис-сей?

– Кто таков? Жидок?

– Грек.

– Тоже шельма. И чего он?

– Он однажды попал к одной царице… колдунье… вроде тебя. Она на острове жила…

– Ну-ка, ну-ка… – Ведьма присела к столу. – Страсть люблю сказки слушать.

Раскольников собирался рассказать только эпизод с Цирцеей – и вывести из него нравоучение в духе александровых реформ: «И рабство, павшее по манию царя!»; но прежде предстояло поведать, кто такой Одиссей и как его занесло на остров; пришлось отступить к осаде Трои, но и она требовала разъяснений; в конце концов начал ab ovo39 – с тяжбы богинь за яблоко Париса.

Вечер за окном созрел – поспел – и даже подгнил до сизых небесных переливов, мухи угомонились и расселись на потолке, Лизка принесла самовар, но Алёне Ивановне было не до чаю. Запалив свечу для пущей сказочности, она сидела, держась за щёки, и не сводила глаз с Раскольникова.

Гомер сразил её наповал. Про каждую богиню она спрашивала, красивей ли она или главней прочих, про каждого героя – оставил ли он дома жену с детушками или только стариков-родителей. Троянский конь привёл в восторг: она хлопала себя по бёдрам и приговаривала: – Ну, Оська, ну, парень, вот даёт!

У окна, прикорнув на стуле, всхрапывала идиотка. Раскольников смотрел на острое пламя свечи – наконечник огненного копья – и параллельно рассказу размышлял, что вот так же, при таком же освещении и Одиссей сидел перед Цирцеей и повествовал о своих злоключениях… Хотя тогда не свечи были, а масляные светильники. Но пламя-то одно и то же, от сотворения мира.

…И вот колдунья подсыпала в кушанье им волшебное зелье, и они, отведав угощения, превратились в свиней. И отогнали их в свинарник, бросили желудей и заперли их там. А Одиссей, узнав о несчастье, постигшем его спутников, выхватил меч и отправился их выручать…

Тут Раскольников закашлялся и, показав на горло, молвил сдавленным голосом:

– Всё, больше не могу… Остальное завтра.

Алёна Ивановна вся была в переживаниях. Долго она выплывала из пучин мифа, глядя на тающую свечу, потом изрекла:

– Знаю я греков… Один контрабандист, другой ренский погреб держит. Сам как бочка, вот-вот двойню родит. Брюхо большое, кишка тонкая. Куда им до Одиссея.

Для непотребства было поздно, выпили остывшего чаю и разошлись. Раскольников стряс тараканов с тюфяка, разделся и, пользуясь новым удобством своего спального шкафа, повесил одежду на гвоздь.

Шахеризадина хитрость нынче удалась, всё обошлось, – но обойдётся ли завтра? Возможно, ему удалось нащупать ахиллесову пяту стервы, дальше следует осторожно её приручать, оставляя в ней впечатление, что это она его одомашнивает. Задрёмывая, он успел подумать, что на эту тему тоже можно написать статью… «О благотворном влиянии классической литературы на старых потаскух»…

Глава VII. ПОЛИФЕМ

Не обошлось. Ни свет, ни заря румяная от нетерпенья хозяйка забила копытом возле чулана, первым делом пожаловавшись, что ей всю ночь свиньи снились. За кофием пришлось продолжить историю Одиссея. То, что Цирцея вернула его товарищам человечий образ, для Алёны Ивановны оказалось приятной неожиданностью, – она рассчитывала, что их съедят.

– Слава тебе, Господи! – осенилась она крестом. – Тоже ведь люди, хоть и греки.

Но в сущий восторг её привело то обстоятельство, что Одиссей задержался у колдуньи на целый год. Тут Раскольников дал маху: он повествовал как можно неторопливей, затягивая время, с эпической дотошностью отвлекаясь на множество подробностей, и забыл опустить эту неподходящую деталь, которая тут же была торжествующей хозяйкой введена в систему прецедентного права. Попытка Раскольникова подвести к правильной дидактике: вот, мол, поиграла и отпустила, наградила и помогла попутным ветром, – успеха не возымела. Алёна Ивановна гнула своё и с лёгкостью вывела на чистую воду и Раскольникова, и Гомера.

– Ишь, говоришь, ничего не было! Цельный год мясо жрали и вино пили, – как же! Ублажалась она с ним, за тем и не отпускала. У колдуний не забалуешь! – с важностью заключила она, не употребив оборот «у нас, колдуний» единственно из скромности. После чего внимание её перешло с истории на рапсода, купить её продолжением не получилось, уверениям в дурном самочувствии не вняла и потащила – плевать она хотела на его «noli me tangere!»40 – под злобно-завистливым поглядом младшей сестры законную добычу в опочивальню.

Бог знает, вернее, чёрт, чем она его привораживала: добавляла ли зелье в питьё – но привкуса он не ощущал; могла и просто наговаривать на воду или сварганить другой сатирион; писала ли его имя на воске или протыкала его изображение иглой, как о том упомянуто у Овидия, – так или иначе, какой-то пакостный зверь поселился у него в паху и на призыв сладострастной стервы откликался с горячим подъёмом. Из «человека и гражданина» он сделался даже не субъектом пола, а его объектом, скорее сырьём, чем органом. Постельная барщина была оскорбительна, паскудна, фантастична, необходима и убийственна; с исследовательской точки зрения – которая единственно помогала отвлечься от посмертности происходящего – весь этот дикий эксперимент с утратой себя в разухабистой женственности вообще был бесценен. Попал – так запоминай. В воде надо плавать, по дну – ползать. И в ямку – бух! – приговаривала задорная плодожорка, раскидываясь под ним. И он проваливался в ведьмину ступу, в стерляжьи потроха, в бочку Данаид, в жертвенный потусторонний колодец, в горшочек из немецкой сказки, который никак не мог перестать варить кашу. Он был раб, настоящий раб, с ошейником, битый и клеймёный. Вот тебе, голубчик, Древний Рим, Светоний с Марциалом, Калигула и Нерон, оргии в термах, фаллический культ, мерзость лупанария, далеко ходить не надо, один шаг в подворотню со Средней Подъяческой, и престарелая Мессалина принимает тебя в буйные объятья на солнцепёке срамоты. Habeat jus! – вплоть до jus utendi et jus abutendi, и даже jus vitae et necisque41.

Он слишком хорошо помнил, что impudicitia in ingenio crimen est, in servo nesessitas42, но, подневольно теша оголтелое ведьмино распутство, утешал себя тем, что сохраняет мужское право превращать её в рабыню экстазов, в истерзанное стонущее животное. Nudum lex43 уравнивало их, даже делало его скоротечным повелителем сучьей природы, может, ещё и оттого его влекло в это ежедневное игрище плашмя. От такого изворота кабала делалась гуще и слаще, но тем сильнее тоска освобождения неустанным надсмотрщиком бичевала его у позорного столба собственной невменяемой плоти.

Такое постыдное ощущение себя игрушкой похоти, как выяснилось, не чуждо было и клятой его подруге. Всё своё лютое любострастие она относила на счёт «барыни», – так именовала она терзавший её орган непотребства, наделяя этот сундучок с блудодеяниями бесстыжим норовом и безответственным поведением. «Барыня велит», «барыня просют», «кланяйся барыне» – и тут же: – Ах, дрянь такая! Сука ненасытная! – костерила она бесноватую «барыню», выплывая из жалобного лепета, непременно сопровождавшего полуобморочные её экстазы. С «барыни» взятки были гладки, эта усатая воспалённая развесистая тварь продыху не давала ни Раскольникову, ни самой ведьме своими зверскими инстинктами и глотательными рефлексами.

Впрочем, у Алёны Ивановны любая часть сдобного тела оказывалась той же «барыней», всё в ней от мочки до пятки было равномерно падким, гораздым и пламенеющим, млело и льнуло, мучилось и обольщало. Удивительно, как существо столь поганое могло состоять из вещества столь приятного.

Зараза этой сатанинской смачности наползла на Раскольникова, накрыла его и ввергла в лихорадку с суточным оборотом: излившись днём, ночью он спал в конуре как убитый, а поутру мужское его устройство впадало в беспокойство предвкушения и затем, опалённое зноем ведьминой наготы, немедленно брало на караул. Отродясь не предполагал он в себе подобного автоматизма; ну да он много чего не предполагал.

Выжить, сохранить себя в этой страшной невыдуманной сказке можно было лишь ценой такой истовой натурализации – из тараканьей конуры на кухне в подмоклую конуру между ведьминых ляжек. Он уже до того пропитался густопсовым пряным духом кельи, что и позабыл, как его воротило от этой атмосферы. Он выжидал момент, выгадывал время, усыплял бдительность, входил в доверие, – должно же ему было повезти, он останется с радушной хозяюшкой наедине, без чудовищной сестрицы, и своего шанса не упустит. Надо было подыгрывать – с двоякой задачей: не возбуждать подозрений и для углублённого изучения подвернувшегося ему антропологического материала. Почти consolatio philosophie44, по образцу томившегося в темнице Боэция.

Слава Богу, Алёна Ивановна не была ему противна ни в осязании, ни в поведении, – насколько он мог отрешиться от связавшего их личного сюжета. Негодяйка, конечно, была полная и безоглядная, действовала с бесцеремонной наглостью самки-эксплуататорши. Но её самородная натура имела в себе органический артистизм, смешным и неожиданным образом являвший себя в непринуждённом обхождении. Жила играючи: вечно дурачилась, пересмешничала, то кудахтала, то мурлыкала, то улюлюкала, даже чашкам подзвякивала и самовар передразнивала, ситуации и реплики обыгрывала в лицах на разные голоса, чрезвычайно хлёстко выражалась и вообще собственное присутствие осуществляла на некотором ироническом отлёте, потешаясь сама над собой. Гуляющий по её жилушкам физиологический азарт требовал ежеминутной театральности, то придурошной, то самозабвенной. Растянув платок за плечами, шла она в пляс с топаньем и подвизгом, и налитые задором мяса её ходили ходуном. При этом исполняла обычно дурацкие куплеты из мещанского репертуара, что-нибудь про милёночка, который не мычит, не телится, представляя незамедлительно и глупого милёночка, и всю скотину, с которой он сравнивался. Наряду с этим знала уйму романсов, каких-то деревенских заплачек и причитаний, однажды даже растрогала Раскольникова жалобной песней калик перехожих, – «голь слепошарая», как она их назвала.

Ей ничего бы не стоило изъясняться одними цитатами – на каждый чих прибаутка, на всякий казус куплетик; зазорные поговорки, загадки с подковырками, срамные припевки так и сыпались из её хамского ротика. Если в народном творчестве не находилось подходящего оборотца, Алёна свет-Ивановна, не задумываясь, учреждала свой, что-нибудь вроде «стань передо мною, как хрен перед мандою». «Меж высоких грудей затерялося небогатое наше село», – задушевно напевала она, склонясь над пахом невольника. Всё, разумеется, сосредотачивалось вокруг «хотенчиков» и «череверебеньчиков». Существо без стыда, возраста и устали, половой прямотой не уступавшее автору «Что делать?». У такой махровой твари чувственность от чувствительности практически не отличались: любое воодушевление тут же переходило в плотоядную активность. Суккуб, натуральный суккуб, понимал Раскольников, и холодная судорога мужской обречённости обвивала хребет. О суккубах он читал только в материалах инквизиции, а вот поди ж ты, перед ним суккуб в полный рост, и не в переносном, а в прямом и основном смысле. Это попутно она была пожилой мещанкой с Подъяческой, процентщицей и прихожанкой, а на самом деле свирепым суккубом с оголтелыми чреслами и горячечным телом. Суккубы не умирают, думал он и в ужасе зарывался в её недра, в её вечный кошачий март, словно желая – если убить нельзя – зачерпнуть в ней толику бесовского бессмертия.

Смутить шальную бабу было невозможно, растрогать – запросто. Только что точила она слёзы над судьбой Пенелопы, – и, упреждая её порыв утешиться в объятьях сказителя, Раскольников сообщает ей, что сын Одиссея от Цирцеи, да-да, той цаци, которая людей в свиней превращает, случайно убил отца и женился – уже не случайно, а чтоб царство получить, – на его вдове Пенелопе. Возмущение перебивает в Алёне Ивановне похоть, она кроет почём зря подлых греков, а Раскольников рассказывает что-нибудь смешное из жизни богов и, ведя дело к обеду, живописует яства, подаваемые на Олимпе. Страшное на неё действовало магически. Слушая эпизод с Полифемом, она чуть ли не с головой спряталась под одеялом и выглядывала из-под него с тем же перепугом, какой был и в глазах несчастных эллинов, назначенных циклопом к ужину. «Так его, так, собаку страшную!» – закричала она в раже, когда Одиссей воткнул в единственный глаз циклопа заострённое бревно. – «Коли, Оська, милый, чтоб из затылка вышло!» Проделку Одиссея, который представился циклопу как Никто и тем самым лишил того возможности обвинения, она мусолила с восхищением несколько дней. «А его, значит, пытают: кто ж тебя так? А Полуфим: – Никто! Ловко! Оська, шельмец, с ним в карты не садись! Объехал дурня на баране! Ты вот, к примеру, кто? Да не Лизка надо отвечать! Ты Никто, и ноги в валенках!»

Раскольникову ничего не оставалось, как ждать своего барана, чтобы, спрятавшись под брюхом по примеру хитромудрого грека, ускользнуть от изуверской опеки; пока же пробавлялся баснями, которые его весьма выручали: по крайней мере, ведьма явственно смягчилась к нему. Щупая ему голову: – «И где это у тебя там всё понапихано?» – спрашивала она в изумлении. Не все её реакции он в состоянии был угадать. Так, истории Эдипа она внимала только до момента женитьбы того на своей матери. Это и то обстоятельство, что у них вдобавок родилось четверо детей, вызвало у неё живейшее отвращение. Весь день она ходила отплёвываясь, и заодно высчитывала, сколько лет должно быть Иокасте для таких женских подвигов. Вообще сама ведьма за новым не гналась; про того же «Полуфима» она прослушала несколько раз – и всякий раз всё с тем же содроганьем.

Положение его смягчилось, но переменой участи не пахло. От такого учёного раба кто ж откажется, досадовал он не без капельки бахвальства. Алёна Ивановна теперь предпочитала проводить время дома, совмещая поучительное с упоительным. Как-то раз сходила к заутрене и в знак особой милости принесла ему просвирку и свежую газету. Газете он обрадовался даже больше, но выяснилось тут же, что просто хозяйке потребовалось сверить с тиражом номера выигрышных билетов. Деньги к деньгам – хапуга выиграла сто рублей, приняв сей знак небесной милости со скромным достоинством любимой дщери Божьей. В газете, между прочим, Раскольников ознакомился с подробным описанием недавней бури в столице, – всё совпало с рассказом хозяйки: и перевёрнутые суда, и куча утопленников, даже про конопляное масло упомянуто – пятнадцать барок разбило… По настоянию ведьмы он прочитал ей вслух две страницы рекламных объявлений мелким набором, что позволило скоротать вечерок без выкликания кровавых античных теней из литературного Аида. Она живо откликалась на любое объявление, одобрительно угукая и на известие о продаже уксусного и дрожжевого заводов, – словно давно к ним приценивалась, и о выставленном на торги за долги имуществе почётного гражданина Псарёва, – как если бы она многажды этого Псарёва предупреждала, её интересовала и перестилка мостовой вдоль Фонтанки, и пропавшая сука породы «мышеловка», и искусственные зубы на каучуке от дантиста Вагенгейма, и то, что пиво Калинкинского завода идёт по 6 копеек бутылка, а с ящика скидка 15 копеек… Пуще всего, конечно, будоражили покойники: «вынутое всплывшее мёртвое тело, предавшееся сильной гнилости», висельник, который «за всеми оказанными ему пособиями умер», – наряду со скончавшимся «старцем Схимонахом Амфилогием, отроду ему было сто двадцать лет».

– Стой! – воскликнула она, прослушав слёзную мольбу доставить за вознаграждение «ушедшего с дачи генерала Вахтина попугая из породы Амазонов». – Не снегирика – попугая себе заведу! Говорящего! в пёрышках!

Раскольников швырнул газету и, отплёвываясь, по доброй воле забился в свою будку. Говорящий учёный попугай – это он и был. Безнадёжно бескрылый, непоправимо осквернённый, неумолчно лопочущий со страху, – попка-дурак. На Руси крепостное право отменили, а лично для него – ввели. Вольноотпущенником ему не бывать, остаётся мятеж: он надеялся устроить суматоху во время визита подходящих закладчиков – каких-нибудь солидных мужчин, которых Лизкой не запугаешь, или супружеской четы, пригрозящих ведьме полицией, – но, как на грех, Питер в жары словно вымер, никто не клевал на ростовщичий крючок. Заявился какой-то посетитель, судя по грубому голосу, из самых неотёсанных слоёв, но хозяйка в комнаты его не пустила, и он что-то долго ей объяснял в прихожей разбойничьим шепотом. И однажды пожаловала какая-то пугливая истерическая особа, со всхлипами о больных детях, завещании матери, жестоковыйном квартирном хозяине… Раскольников слушал эти жалобы из хозяйской спальни, рядом возвышался сопящий столб в виде дурынды, она не обращала на него внимания, – ну так и мух она выхватывала не глядя… Ведьма вернулась в келью, двумя пальцами держа белый кружевной платочек: – Обронить изволили-с! – И, понюхав, изрекла: – Благовонючий; будет чем муде утереть.

– Слушай, Алёна Ивановна, – сказал он ей напрямую в одном внематочном разговоре (после её причитаний, как у неё после него «всё по жилушкам полыхает»), – коли так припекает, позвала бы себе пожарника, он с радостью бы тебя тушил. И всю команду на помощь привёл бы.

– Пожарника позвать надо, с кишкой и бочкой, – согласилась ведьма. – Пущай он эту кишку в твой поганый рот запихает. А я не из таковских! Которым хоть бы пёс, лишь бы яйца нёс! Сдались мне эти сиволдаи – нос картошкой, хрен гармошкой. Вот коли ты в пожарники подашься, то вот те крест, не погнушаюсь.

И пустилась играть в пожарника с кишкой доступным ей способом.

Да я сам к тебе приходить буду, в который раз возопил Раскольников, почти веря своему обещанию. От таких слов потаскуха всегда чувствовала себя польщённой и не упустила случая пройтись по «задригам щипанным», которыми в её представлении были сверстницы Раскольникова, и выставить, насколько превосходит их зрелая «баба в теле», которая точно знает, «чего дружку милому надо». «И ты мне эти куплеты брось, Грамотей Иваныч!»

А действительно ли я бы к ней ходил, спросил он сам себя и ответил почти честно: платила бы – ходил. Да, к этой дряни, к этой стерве, месить эту сучью сдобу, крутить поросячьи ножки, хлебать бабью патоку… Раз в неделю, за десять рублей – да, похаживал бы. И чтоб угощала. И подарки делала. В императорском Риме это вообще проблемой не было, весь вопрос состоял в том, посещать ли знойную матрону или обслуживать заслуженного содомита, точнее, как их правильно чередовать.

Стыдоба была кромешная, и Раскольников был назначен к ней прибором для замера её обескураживающей беспросветности. Но: проституировал он подневольно, буквально под страхом смерти, это во-первых, а во-вторых, в старой менаде была такая женская манкость, такая подстрекательная сила эроса пёрла от её бесстыжего облика и необузданной повадки, что понятия совести, достоинства, чести и прочий этический реквизит осыпались кучкой рухляди, через которую он переступал, как через штаны, сбрасываемые на коврик перед её ложем. Он уже до того дошёл, что позволял себе прямо за столом залезть к ней под юбки, приглушённым голосом – чтоб Лизка не услышала – вопрошая: – Что, сука, неймётся? распирает? барыня пузыри пускает? – чтобы потом голая безумица лепетала взахлёб: – Да, я сука, твоя сука, миленький, только твоя…

Романтизму в нём после всех надругательств места не осталось, зато возник навык рассредоточенного поведения, поверхностного, даже точечного исполнения собственного присутствия. Делай что делаешь, и будь что будет, – но за этой логикой не было ни понурости, ни забитости, ни смирения, – только интерес совпадения с обстоятельствами, неожиданная лёгкость взаимной подгонки с ними, – политика, досель ему совершенно незнакомая, поскольку прежде он либо избегал неугодных обстоятельств, либо корёжил их под свои представления, итогом имея сплошной конфликт внутри себя и вокруг. Присущая ему специфическая рефлексия словно обрела новую, промытую оптику для наблюдений и экспериментов. Ведьма им пользовалась, а он её изучал, препарируя слой за слоем.

Картина мира у неё была строго гностическая. Бог есть уже хотя бы потому, что существует русский народ. Правда, добавляла она, как поглядишь на людишек, так сразу ясно, что и сатана есть. Прочие народы, разная немчура и эфиопы, это всё «дурь самосеянная». Особенный гнев её вызывали богомерзкие французы (которых она невзлюбила понаслышке). «Да они же лягушек едят! В темноте жрут, что ли. За такое топить сразу надо».