Полная версия

Гвианские робинзоны

Под параллельными прутьями бони разложил листья и мелкие ветки. Далее он стал укладывать на решетку мертвую рыбу, одну за другой. Мать с детьми хотели было помочь ему в этом несложном деле, но тот отказался, и не без причины. С такой добычей нужно обращаться с осторожностью. Вот он ловко увернулся от огромных челюстей агонизирующей аймары, искусным ударом тупой стороны клинка отделил ядовитый шип ската и отсек голову угря-трясучки.

Букане был готов. Негр зажег под ним охапку листьев и сырых веток, из которой повалил густой дым. Меньше чем через полчаса две других коптильни таких же размеров дымили, как угольные печки, а воздух наполнился очень аппетитными ароматами, исходившими от этих примитивных и удобных устройств.

Но это было еще не все. К копчению, как известно, прибегают с целью сохранения продукта с помощью его высушивания и пропитывания дымом. Мясо должно не вариться или жариться, а просто сушиться. Таким образом, эта операция не только длительна, но и трудоемка и требует не менее двенадцати часов неустанных хлопот. Огонь не должен быть слишком жарким, но вместе с тем нельзя, чтобы он погас. Угли должны быть не слишком далеко и не слишком близко от мяса. Словом, к коптильщику можно отнести слова о жарильщиках, сказанные кем-то из наших гастрономов, не исключено, что самим Гримо де Ла Реньером:

Поваром становятся, жарильщиком рождаются.

И уж конечно, надо быть прирожденным коптильщиком, чтобы целая груда рыбы не сгорела безвозвратно. Ангоссо, внимательно следя за всеми тремя коптильнями, устроил еще и небольшую жаровню, на которой потрескивала на углях превосходная аймара в компании двух дюжин атип и впечатляющего ската-хвостокола.

Первый обед семьи гвианских робинзонов стал пиром ихтиофагов, к тому же на нем не хватало хлеба и соли. И тем не менее он прошел довольно весело, несмотря на жалобы Николя, или, вернее, благодаря им, потому как весь день, во время всей этой череды удивительных и непредвиденных событий, парижанин хранил несвойственное для него молчание.

Николя хотел хлеба. Тем более что ему казалось вполне возможным найти на деревьях солдатский хлеб или хотя бы сухари, раз уж из одного из них течет молоко, а на другом растут яичные желтки. И, кроме того, если юный Анри вычитал в книгах описание электрического угря, то он, Николя, прекрасно наслышан о хлебном дереве. Им питались все, кто потерпел кораблекрушение. Так уж заведено. Все робинзоны выживали благодаря плодам хлебного дерева, и он бы хотел, раз уж теперь он стал гвианским робинзоном, добавить в свой рацион пищу, привычную для его коллег и предшественников. Николя не переставал настаивать на этом, к пущей радости своих друзей, больших и маленьких, которые считали, что рыба – отличная еда, особенно когда ты очень голоден.

– Простите, мой бедный Николя, это прискорбно, но я вижу, что ваши представления о том, что растет в американских тропиках, несколько ошибочны. Вы вообразили себе, что хлебное дерево, которое натуралисты окрестили artocarpus incisa, – впрочем, вам сейчас это неинтересно – растет здесь повсюду в диком состоянии. Не заблуждайтесь, друг мой. Это дерево родом из Океании. Да, его завезли на Антильские острова и в Гвиану, но его нужно разводить, по крайней мере посадить для начала. Если его и можно иногда встретить в лесах, то лишь там, где прежде когда-то были плантации.

– То есть нам придется обходиться без хлеба до… пока не станет еще голоднее?

– Успокойтесь, совсем скоро у нас будет маниок, и тогда вы узнаете, что такое кассава и тапиока.

– О, я волнуюсь не за себя, я лишь переживаю за детей и мадам Робен.

– Я не сомневаюсь в этом, друг мой, я отлично знаю ваше доброе сердце. Пока что нам в основном придется жить на рыбе. Для местных жителей это обычное дело. Но прежде, чем наши запасы закончатся, я думаю, нам удастся обеспечить наше будущее существование.

Внезапно солнце погасло. Опушка леса, где расположились наши робинзоны, освещалась лишь багровыми углями коптилен, на которых готовилась рыба. Это были лишь светящиеся точки, затерянные в бесконечности, похожие на неподвижных светлячков.

До сего момента изгнанники, всецело поглощенные тем, чтобы ускользнуть от бесчисленных опасностей и утолить чувство голода, едва могли улучить момент, чтобы обменяться несколькими словами. Человека трудно удивить, когда он до такой степени несчастен, что потерял всякую надежду, когда ему угрожает неминуемая гибель, когда ему беспрерывно приходится бороться за свое существование. Самые невероятные события, счастливые или несчастные, оставляют его безучастным, и даже самые фантастические происшествия становятся для него всего лишь обыденностью.

Так произошло и с Робеном. Он так часто мечтал о свободе. Он так давно лелеял заветную мечту о воссоединении с родными, что теперь, наслаждаясь невиданным счастьем, описать которое невозможно никакими громкими словами, беглец испытывал лишь некоторое удивление. Его самая горячая мечта обрела физическую форму, его самое страстное желание осуществилось, неизвестно почему и каким образом. И тем не менее он едва ли хотел об этом узнать, настолько его душа была переполнена.

Дети уже спали. Анри и Эдмон заняли гамак бони. Десяти минут на солнце хватило, чтобы высушить это ложе, превращенное по мановению руки его владельца в рыболовную сеть. Мадам Робен, сидя рядом с мужем, держала на коленях спящего Шарля-младшего. Робен с нежностью смотрел на Эжена, который уснул, не переставая обнимать отцовскую шею.

Муж рассказывал жене о своем побеге. Несмотря на всю свою стойкость, эта отважная женщина вздрагивала всякий раз, когда он говорил о преодоленных преградах и перенесенных тяготах. В свою очередь она поведала ему о невзгодах нищей жизни в Париже, упомянула эпизод с загадочным письмом, спешные и тайные хлопоты, о которых, впрочем, позаботились совершенно неизвестные люди, поездку в Голландию, плавание через Атлантический океан, прибытие в Суринам и подчеркнуто уважительное отношение голландского капитана, который так хорошо говорил по-французски.

Робен слушал ее взволнованно и вместе с тем заинтересованно. Кем могли быть эти благодетели? К чему столько предосторожностей? Почему они держали в тайне эту неоценимую услугу, будто это был какой-то недостойный поступок? Мадам Робен по-прежнему не могла найти всему этому сколько-нибудь приемлемое объяснение. Письмо от парижского поверенного все еще было у нее при себе, но почерк, которым оно было написано, не прояснил ничего.

Инженер предположил, разумеется, не без некоторых оснований, что изгнанники, которым удалось избежать суда смешанных комиссий, посвятили свое время и ресурсы тому, чтобы облегчить участь собратьев, томящихся в оковах каторги. Один из них, весьма известный А. Б., смог найти убежище в Гааге; возможно, он как-то причастен к побегу Робена. Что касается капитана тендера, то его атлетическое телосложение, учтивость и доброта безошибочно указывали на беглеца, известного как С., офицера французского военно-морского флота, которому удалось покинуть Париж при самых драматических обстоятельствах. С. сумел устроиться в голландский торговый флот. Можно было не сомневаться, что он нарочно определился на судно, курсирующее вдоль побережья Гвианы, не упуская любую возможность прийти на помощь своим политическим единомышленникам.

Эта гипотеза казалась наиболее вероятной по сравнению с прочими. Супруги без труда ее приняли, не переставая благословлять творцов своего счастья, кем бы они ни были. Нежная беседа двух любящих сердец продолжалась, оба напрочь забыли о времени. Дети мирно спали, бони продолжал следить за коптильнями, время от времени отправляясь нарубить новых веток, чтобы в нужный момент подбросить их в угасающий костер.

Этот человек был словно вытесан из железного дерева. Казалось, что ни одно из событий прошедшего дня не оставило на нем ни малейшего отпечатка: ни усталость, ни поиски опьяняющего дерева, ни гребля, ни сооружение шалашей и коптилен, ни сама рыбная ловля. Не оставляя без внимания коптящуюся рыбу, он беспрестанно оглядывал темные своды деревьев вокруг поляны, подсвеченные раскаленными углями. Его явно что-то тревожило.

Внезапно глухой рык, подкрепленный мощным дыханием, заставил его вскочить. Этот звук походил на кошачье мурлыканье, только в сто раз более громкое. Затем в травах на краю опушки появились две светящиеся точки да так и застыли в направлении коптилен.

Робен вполголоса спросил у бони, в чем дело, и выяснил, что эти точки – горящие глаза ягуара, очевидно изголодавшегося, которого явно привлек запах копченой рыбы. Впрочем, хищник не проявлял никакой агрессии и нападать не собирался. Если судить по его мурлыканью, то можно было подумать, что он настроен вполне дружелюбно. Но все же это соседство встревожило Робена. Он схватил ружье бони и приготовился послать заряд свинца в нежданного гостя.

– О нет, муше, не надо стреляй, – тихонько сказал ему Ангоссо. – Ружье стреляй, детки просыпайся. Я давай шутить с эта тигр.

У чернокожего был при себе солидный запас кайеннского перца, которым приправляют, за неимением соли, экваториальные рагу. Мельчайшего кусочка достаточно, чтобы придать обеду острый, жгучий вкус, к которому быстро привыкают.

И, ухмыляясь во весь рот при мысли о проделке, которую он задумал, Ангоссо взял большую рыбину, уже основательно прокопченную, сделал в ней несколько надрезов и нафаршировал ее полудюжиной стручков красного перца. Затем он с размаху швырнул ее в ту сторону, где, как большой трусливый кот, сидел изголодавшийся ягуар.

– Давай, злая тигр, кушай! – сказал он, хохоча во все горло.

Робен все еще подумывал выстрелить, но если он только ранит тигра? Что станет с его детьми, если разъяренный зверь бросится на них? К тому же, едва набитая перцем рыба коснулась земли, ягуар сгреб ее одним движением лапы с острыми когтями и тотчас исчез. Он, вероятно, справился с ней одним укусом, хотя та и весила не меньше двух килограммов.

Меньше чем через четверть часа откуда-то со стороны ручья, ниже по течению, раздалось рычание. Бони буквально корчился от смеха, притом что бывший каторжник, не знавший, что рыбина была с сюрпризом, решительно не понимал причины его восторга.

Робен осведомился о том, что его так рассмешило, и товарищ немедленно все ему выложил:

– Тигр люби кушай, совсем как индеец. Он хватай рыбу с перец, перец жги кишки. Кишки тигра стать сухой и горячий, как железо белых на солнце. Тигр пей чуток воды из ручья.

– И что, теперь он станет пьяным, как рыба?

– Нет, нику делай пьяный только рыба. Если его пей человек или зверь, кишки шибко болей. Слушай, он шибко злая.

Ягуар в самом деле плохо себя чувствовал. Он испускал жалобные крики, громко дышал, пищал и ворчал, как больной кот. Затем, видимо отчаявшись погасить спасительной водой вулкан, пылавший в его внутренностях, он пустился наутек под треск ломавшихся веток.

В лагере робинзонов вновь воцарилось спокойствие.

Глава VII

Звонкая монета в ходу и на экваторе. – Проблема решена за двадцать франков. – Как меченые су становятся столбиками, а те превращаются в пятифранковые монеты. – Смертельно опасные красоты. – Дочери лихорадки и миазмов. – Водопад Игуаны. – Рискованный маневр. – Лучший лодочник в мире. – Пороги и перекаты. – Заброшенная вырубка. – Изобилие после голода. – Кокосовая заводь. – География робинзонов. – Жилище «Добрая Матушка». – Архитектура, неизвестная в Европе. – Ловушки. – Через лес. – Дом без мебели. – Круглая посуда. – Растительные горшки. – Николя с изумлением узнает о масляном дереве, свечном дереве, адвокатском дереве и сырном дереве. – Обмен подарками. – Прощание с бони.

Теперь существование робинзонов было обеспечено на много дней вперед с условием почти исключительного соблюдения рыбной диеты. «Ну что же, попостимся», – сострил Николя, проснувшись.

И хотя теперь они могли чувствовать себя в безопасности, было решено устроить совет немедленно, чтобы не терять времени.

Нечего было и думать о том, чтобы подняться вверх по течению Марони и пробраться вглубь Гвианы. Не то чтобы путешественникам стоило всерьез остерегаться негров бони и индейцев, но появление компании европейцев в этих краях непременно станет сенсацией, и новость об этом немедленно разлетится повсюду и достигнет, пусть и ненамеренно, исправительной колонии. Такая неосторожность могла бы стоить Робену свободы, столь нелегко добытой. Поэтому надо было продолжать углубляться в лес. Ручей, похоже, тек с востока, так что проще всего было двигаться в том же направлении по водной дороге, делая остановки на берегу, по возможности на открытых местах, на возвышенностях и подальше от болот. А там, как говорят моряки, придется как-то выгребать, чтобы наладить жизнь для всех.

К несчастью, им предстояло лишиться своего самого главного помощника. Ангоссо выполнил все, что обещал. Он заговорил о том, что ему пора возвращаться в родную деревню, а поскольку пирога принадлежала ему, его отъезд был для наших друзей равносилен настоящей катастрофе. Нужно было убедить его пойти с ними и дальше, но это представлялось трудной задачей.

Наши бедные робинзоны, лишенные буквально всего, ничем не могли заинтересовать туземца. Тем более что в фактории Альбина он выменял целый комплект дешевых ножей, бус, разных блестящих побрякушек и разноцветных хлопчатобумажных тканей и чувствовал себя настоящим капиталистом, мечтая только о том, как он продемонстрирует все это богатство соплеменникам.

Ангоссо мягко, но непреклонно отклонял все уговоры, и Робену не без досады пришлось признать, что сломить его сопротивление, скорее всего, не удастся. Но вдруг совершенно неожиданно ситуацию спас Николя. Он не понимал ни слова из того, что говорил лесной негр, но по выражению лица своего патрона определил, что дела идут неважно.

– Что-то вы долго разговариваете, – сказал он, перебивая бони. – Послушай, ты хороший парень. Я тоже неплохой. А хорошие люди всегда могут договориться.

Ангоссо, невозмутимый, как идол, вырезанный из черного дерева, слушал его внимательно и тоже ничего не понимая.

– Будь мы в Париже, я бы в крайнем случае мог расплатиться векселем, но здесь этот номер не пройдет, поскольку, сдается мне, на Марони не часто встретишь индоссанта. Но если бы ты согласился принять плату наличными… Честное слово, я заплачу за твои услуги да еще прибавлю на чай…

– Николя, у вас что, есть деньги? – вмешался Робен.

– Право слово, да, несколько старых монет в сто су, которые завалялись в карманах… Гляди-ка, господин дикарь, – обратился он к бони, показывая ему пятифранковую монету, – знаешь такие медальки?

– О, муше, – просиял Ангоссо, вытаращив глаза, раздув ноздри и разинув рот. – Это столбик!

– Ну и ну, этот наивный сын природы знает, что такое серебро. Тем лучше. Он называет монету столбиком. Что ж, у нас на уличном жаргоне их называют задними колесами или даже бычьим глазом. Да, почтенный лодочник, вот один, два, три и даже четыре кругляша… Целое состояние в обмен на твою шаланду и твои услуги. Договорились?

– Муше, – сказал Казимир. – Твоя меченый су. Давай бони два столбики, он соглашайся.

– Помогите мне, патрон, вы же знаете язык этих островитян, объясните мне, пожалуйста, что означают их столбики и меченые су?

– Это очень просто. Денежная единица Гвианы – десим, но это не та большая монета в десять сантимов, которая в ходу в Европе, а старый французский медный лиар, который решили приравнять к двум су. Его и называют меченым су, потому что на старой монете сделали новую чеканку. Эти монеты обычно складывают в столбики по пятьдесят штук, как луидоры, поэтому Ангоссо и назвал ваш пятифранковик столбиком.

– Давай моя столбики, – сказал наконец бони, – я пойди.

– Ну конечно, дружище, я с радостью тебе их отдам. Только давай договоримся. Два ты получишь прямо сейчас, а два остальных – когда мы доберемся до места. Вот как я веду дела. Ну что, по рукам?

Робен перевел негру предложение Николя. Бони, конечно, хотел получить все четыре столбика авансом, но парижанин был непреклонен:

– Друг мой, когда я беру фиакр, то расплачиваюсь после поездки, а не до нее. И только так.

Ангоссо еще немного поторговался, поспорил для виду и согласился. Получив монеты, он радовался как ребенок, позвенел ими, покрутил, внимательно осмотрел и в конце концов увязал их где-то под своей набедренной повязкой – калимбе.

– Неглупо, приятель, – одобрил Николя, подводя итог. – Он использует купальный костюм в качестве бумажника.

Будем справедливы и отдадим должное Ангоссо: как только дело решилось, он немедленно приступил к выполнению своих обязанностей. Он быстро завернул всю рыбу в большие листья и уложил ее в середине лодки, затем накрыл этот импровизированный камбуз ветками, свернул свой гамак, взял в руки весло и устроился на задней скамье, беспрестанно проверяя узелок, где хранилось его сокровище.

– Можно уплывай? – спросил он.

– В путь, – ответил Робен, поудобнее устроив в пироге жену и детей.

Увы, имущество этого большого семейства было практически ничтожным, перечислять тут почти что нечего. В отличие от их собрата и предшественника, легендарного Робинзона Крузо, у них в распоряжении не было севшего на рифы судна, в котором бы оказались жизненно необходимые вещи. Корабль – это целый мир, где есть все. Содержимое его трюма – настоящая удача для потерпевших кораблекрушение.

Как ужасно по сравнению с последними положение тех, кто нуждается в самых элементарных вещах и оказывается куда беззащитнее людей доисторических времен, обладавших хотя бы примитивными орудиями и утварью. Не будем забывать, что из восьми беглецов четверо были совсем маленькими детьми. А еще – женщина и калека, бедный старый негр. На первое время у них была кое-какая одежда и немного белья, два мачете, топорик и мотыга без ручки – жалкие обломки, уцелевшие после пожара в хижине, да двуствольное ружье, подарок голландского капитана. Что до боеприпасов, то они свелись к двум килограммам пороха, что должно хватить примерно на четыреста зарядов, и небольшому количеству дроби.

Все придется делать самим, изобретать и справляться своими руками. Робен был полон надежд. А Николя и вовсе ни в чем не сомневался. Хотя в действительности ситуация оставляла желать лучшего.

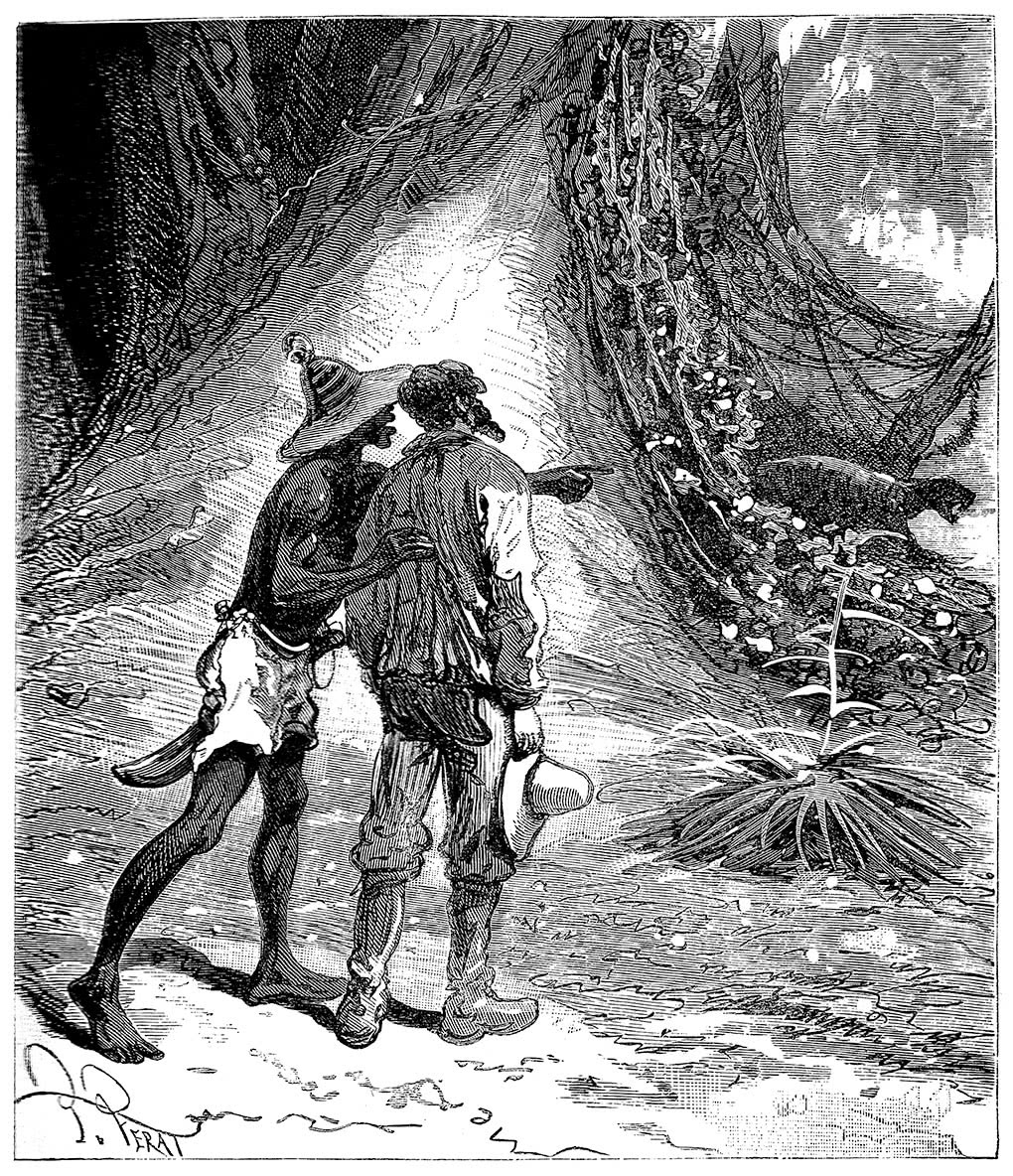

Лодка резво скользила по спокойной воде ручья, который вился меж зеленых стен, как по дну пропасти. Время от времени вокруг вспархивали птицы: крупный тропический зимородок величиной с голубя бросился прочь с резким прерывистым криком; колибри, охотясь за насекомыми, жужжали, сверкая, как солнечные зайчики; птицы-дьяволы, крикливые и фамильярные, как сороки, но черные, как дрозды, летали вокруг с громким щебетанием. Вот большой пучок разноцветных перьев тяжело пролетел над прогалиной, испуская оглушительные крики: «Ара… Ара… Арра!» Полагаем, что нет необходимости приводить название этой птицы. Одинокая выпь в зарослях тянула свои четыре ноты – до, ми, соль, до – с невероятной верностью октаве. Кассик оглашал берега ручья жизнерадостной песней. Пересмешник разражался приступами саркастического хохота. Макаки и сапажу корчили рожи, уцепившись хвостами за ветви. И все это под сверлящие, скрипящие, пронзительные звуки, которые извлекали из своих надкрыльев миллионы цикад, кузнечиков, сверчков и саранчи.

Справа и слева расстилались все чудеса тропической флоры. Здесь было много света, достаточно воздуха и сколько угодно самых разных цветов. На фоне длинных и широких листьев барлуру, стебли которого покрывали берега, в глаза бросались восхитительные цветки геликонии с чередующимися лепестками, отливающими пурпуром; великолепная pachira aquatica, или дикое какао, названная так из-за сходства ее плодов с плодами культурного какао, возвышалась над здешней чуть солоноватой водой. Путешественники не могли налюбоваться восхитительными цветами со множеством тычинок тридцати и более сантиметров в длину, бархатистых, шелковистых, тонких, с легчайшим пушком, образующих султаны цвета серебра и коралла. А эти колоссы, как, например, вапа с красными цветами, собранными в метелки, пылающие, как плюмажи на шлеме кирасира; зеленый эбен, покрытый золотыми лепестками, скрывающими листья, как волосы баядерки прячутся под блестящими цехинами; кайеннский гваяк с ароматными бобами, минкуар с ажурным стволом, похожим на переплетение звеньев цепи, исикье с бальзамическими выделениями, куратари (couratari guyanensis) с изящно округленной кроной и крупными серебристыми цветами, окаймленными пурпуром, растущими целыми гроздьями, с деревянистыми плодами довольно странной формы, которая напоминает большой гвоздь, отсюда их народное название – гвоздь Иисуса Христа. Панакоко с гигантскими «аркабами», гвианские кедры, акажу, сассафрас, симаруба, гриньон, вакапу, розовое дерево, фиолетовое дерево, карапа, купи, курбариль, генипа, мао, боко, анжелик, буквенное дерево, сатиновое дерево, баго, мутуши, мария-конго, канари-макак и так далее и тому подобное… И кто знает, что еще!

Все эти великолепные растения, теснясь на земле, переплетались кронами, их опутали лианы и покрыли растения-паразиты. Казалось, они гнулись под весом захватившей их посторонней растительности. Орхидеи, бромелиевые и ароидные, цепляясь за ветви, карабкаясь по стволам, заполняя трещины коры, демонстрировали фантастические оттенки своей неисчерпаемой палитры. Ниспадающие пучки кориантесов, фиолетовые с голубыми оттенками цветки жинопеталонов, мелеагрия оплетали древесные стволы изящными обручами стеблей, развесив до самых корней цветы на длинных цветоножках, похожие на бесконечные хвосты райских птиц.

А еще гонгоры, стангопеи, брассии, максиллярии, брассаволы, соперничающие между собой в красоте, блеске и свежести. И бромелия каратас с листьями длиной более двух метров и длинными шипами в виде крючков, настоящими рогатками, висящими в воздухе, барбацения с разноцветными цветами, похожими на фейерверк, тилландсия с шипами, увенчанными красивыми розовыми прицветниками…

Беглый каторжник едва успевал называть очарованным и заинтересованным детям имена всех этих несравненных чудес природы. Каждую минуту он порывался сойти на берег и сорвать несколько цветов, но Казимир и Ангоссо были явно другого мнения. Налегая на весла, они гребли что есть силы, словно стремились оказаться как можно дальше от этого чарующего зрелища. Никакие вопросы и просьбы на них не действовали.

– Надо уходи, – проворчал Ангоссо, от кожи которого шел пар, как от печки.

– Уходи быстро, как кариаку, – подхватил прокаженный.

– Но что случилось? Почему? Мы что, в опасности? Говори же, старина!

– Ай, компе! Болей лихорадка, если не уходи. Это злая место. Здесь все умирай.

Робен содрогнулся. Ему было хорошо известно, что в некоторых местностях болотные испарения таковы, что довольно провести в них несколько часов, чтобы получить приступ злокачественной лихорадки.

Он вдруг действительно почувствовал, что вдыхает неимоверно удушливый, тошнотворный и сладковатый запах разлагающейся растительности. Тяжелый воздух, незнакомый со свежим бризом, был наполнен невидимыми испарениями прибрежного ила, атмосферой, где гибнут люди, но цветы блаженствуют. Эти гнилые земли, сочащиеся одновременно жуткими миазмами и чудесными ароматами, несли только смерть.

Пирога летела по сгустившейся воде, почти стоячей, как в битумном озере, к тому же насыщенной незаметными для человеческого глаза, неощутимыми частицами распада растений.

Как красноречиво выразился великолепный Мишле[10], нерешительность путешественника, вступающего под сень тропического леса, справедлива и закономерна, ведь именно здесь безжалостная природа ведет свой самый жестокий бой, принимая порой самые прекрасные формы.

Опасность, возможно, наиболее велика в девственных лесах, где все просто кричит о жизни, где вечно бурлит беспокойное горнило природы.

Их живой сумрак становится все гуще под тройным сводом растительности – кронами гигантских деревьев, переплетением лиан и высокими травами с великолепными широкими листьями. Местами эти травы утопают в древнем первобытном иле, в то время как ста футами выше, над великой тьмой, гордые прекрасные цветы ярко озарены палящим солнцем.

На полянах, в узких просветах, куда проникают его лучи, все переливается, мерцает и вечно жужжит: жуки, бабочки, птицы-мухи, они же колибри, словно ожившие драгоценные камни, создают беспокойную толчею. А по ночам здесь происходит нечто еще более удивительное, когда на арену выходят миллиарды миллионов светящихся мошек и начинается сказочная иллюминация с фантастическими арабесками, невероятными световыми эффектами и невообразимыми огненными узорами.