Полная версия

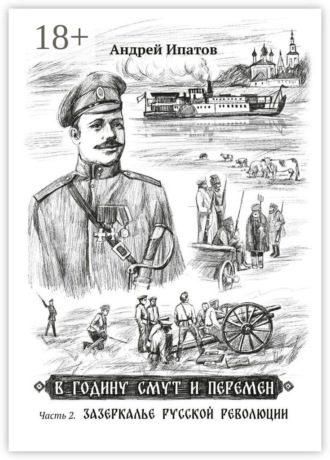

В годину смут и перемен. Часть 2. Зазеркалье русской революции

Нет, купец Василий Иванович человек, с одной стороны, и шибко деловой, и, когда надо, отчаянно смелый, а еще взаправду совестливый. Когда заметил, как ему Ванька в деле важен стал, платить начал аж по 60 рублей в месяц! Притом так и сказал: «Вот тебе, Ванюха, достойное жалование, равно как у поручика в армии – только, пожалуйста, не воруй и не ври, а то прибью, да так, что и мокрого места не останется!»

Все бы ничего, только когда сильно затоскует хозяин по дому да по жинке, по дитяткам и внукам своим уже народившимся, да начнет оттого пить горькую – такого безобразия от него наслушаешься! Всех подозревает, всех ненавидит, никому не верит, все вокруг него враги да подлые людишки! Ну, и про самого Ваньку тоже в таком роде часто орет: «Подлая тварь, нищета голозадая, небось только и ждешь, чтобы господ благородного сословия сдушегубить! Да спалить богатство-то наше, трудами нажитое! Морда революционная, со ссыльными якшаешься! Прокламации с ними пишете! Пошел вон! Стой! Давай еще за смирновской лихо сбегай!» И вдогонку опять: «Чертина! Холуй! Свинья!»

Какое счастье – давеча тот уснул, храпит как хряк в своей комнате. Ванька заглянул туда: все ли в порядке? Сапоги с хозяина стянул, ноги на кровать забросил, подушку под голову всунул – пускай себе пузыри пускает, мямли свои жует… Потому теперь можно немного и почитать у себя в коморке при свече да повспоминать свои былые путешествия.

В поездках

Отдельные факты в повествовании заимствованы автором из рукописи тотемского крестьянина Замараева А. А.

Вспоминать – это значит про себя рассказать воображаемой Наталке: как оно там все с ним было. Вот про последнюю недавнюю поездку в Архангельск:

Второго июня был мой семнадцатый день рождения, а уже на следующий день сели мы с барином на пристани в колесный пароход «Гоголь». Он, как всегда, расположился с комфортом в первом классе, а я среди пассажиров третьего класса на самом дне корабля. У него, значит, каюта отдельная, с личным стюардом и с богатыми угощениями. У меня же в трюмной каюте, понятно, людей как соленых огурцов в кадке. Да я все больше на палубе подле его же каюты слоняюсь – вдруг звать начнет по делу, надо быть на стреме. Из интересного на реке в этот раз видел моторную лодку, пробежала мимо нас очень шибко – только мы ее и видели. Вот такие чудеса теперь есть: не только суда под паром, которые как паровоз ходят, но и иной мотор керосиновый для лодок изобретен. Не у нас, конечно, с Европы или с Америки привезена та машина диковинная. Прямо автомобиль речной.

Идем по реке, колесами крутим, да еще вниз – течение нам помогает. Прошли пристань Брусинец, обогнали там знакомый пароходик «Зосиму». Чаек над рекой много видели. Вечер погожий, теплый. Луна полная светит нам дорожку по реке. Берега слева крутые, лесистые, завораживающие. После села Березовая Слободка ширина реки уменьшилась до полуста сажень. Потому места еще красивше стали, берега же местами вырастают как скала. Особенно впечатляет в сумраке, хотя темнеет в эту пору совсем за полночь. Ночи-то белые!

Пароход здесь идет строго фарватером. Вообще, мелей летом много бывает, местами приходится лот или шест спускать – замерять глубину под килем. После полуночи прошли селение Опоки, и я ушел спать вниз. Нашел там куда приткнуться. В одном месте баба пьяная матом ругается, вот с ней никто и не хочет рядом сидеть. Ничего, пусть ругается. Велика невидаль, когда я уставший – пусть хоть в ухо кричит. Правда, в итоге мне тоже это надоело – пришлось ее локтем в бок пихнуть и знаками так показать: мол, в кармане нож, а потому могу и ножом, если что… На мое счастье, она струхнула и скоро успокоилась.

Утром подошли к Устюгу, берега уже шибко ниже пошли. Там большая остановка была после 250 верст пути. Василий сразу же ушел куда-то по своему делу, меня с собой не взял. Потому я по привычке прогулялся в собор и к ризнице, где еще с прошлого раза заприметил резную по дереву картину апостолов и Христа с ними на сюжет тайной вечери. Все на месте. Тут в соборе посетители обычно тянутся к гробницам устюжских чудотворцев Прокопия и Иоана, а мне это ни к чему – потому поднялся живо на колокольню. Там разных колоколов более двух десятков есть, а большой колокол – вообще в тысячу пудов! Звонарь местный про то мне поведал. Виды на город с колокольни, я скажу, завораживают. Люблю я бывать в Устюге том: пристань изрядная, удобная, протяженная, в городе много торговли, а улицы – прямые, длинные и в большей части камнем мощеные. Все по-культурному и богато.

Вечером снова тронулись на пароходе в путь. Через несколько верст в реку Сухону влилась большая река Юг. В этом месте, знаешь, изрядно красиво. Да и далее тоже. Река становится много ширше. Прошли пристани Красавино, затем Приводино. В Красавино-то мы с Василием Ивановичем до того специально как-то ездили на бумагопрядильную и полотняную фабрики. Там Милютины у них оптом много чего скупают для перепродажи.

Через 300 верст от нашей Тотьмы еще большой город – Котлас. Выдающийся город! Отсюда река сильно больше пойдет – Двина! Здесь также много хлебной торговли, включая теперь и милютинские амбары. Видел хитрые приспособления для погрузки хлеба – через клети прямо можно ссыпать зерно в трюмы барж, грузчики, получается, не нужны более. Далее еще была большая река Вычегда. Чем ниже по течению, тем река все более и более становится полноводной, а ширины аж до версты – не то что наша Сухона или Шексна.

Ну, моя жизнь в третьем классе тебе, Наталка, наверное, не шибко-то интересна будет. Народу там много, тесно, накурено. Сам-то я некурящий. Баловство это, только кашель дразнить. Когда люди в каюте не спят – многие чаевничают или читают. Ну, это те, что городские и грамотные. Когда со многими познакомишься, то можно тоже у них выпросить что-нибудь почитать. Но для того сперва нужно долго погутарить. Иначе никак. Если вдруг находится среди пассажиров гармонист – он тогда играет, конечно, другие же как могут пляшут. Всем весело, про тесноту да про другие неурядицы люди и не вспоминают тогда. Я-то сам не шибко танцевать приучен, но если песни затянут наши задушевные – оно, конечно, подпеваю.

На одной пристани видел табор цыган. Куда без них… Откуда этот народ? Перекати-поле. Говорят, с заморской Индии. Читал я про путешествие тверского купца Афанасия Никитина – вроде там ничего про них не было сказано…

На пристани Черевко всегда можно видеть готовых к отправке в ящиках больших поросят. Таких, что пудов по десять… Их только в этих местах ростют. Интересно, это порода такая или для того особая кормежка требуется? Надо будет Василия спытать. Он, если сам знает такое, то доволен будет меня поучить-то. Ну, а коли и сам не знает – просто выматерит. Но это мат добрый, без истерики.

На 375-й версте от Устюга идет впадение другой большой реки Ваги. У меня всегда с собой в дороге список с речной лоции имеется – потому весь путь я сравниваю то, что вижу, по нему. А многое вообще теперь на память знаю. Потому для пассажиров третьего класса я тоже, как и гармонисты, человек нужный – все знают про мою лоцию и потому идут с вопросами, что да где… На Двине в тех местах тоже шибко много мелей и островов, потому пароход обычно идет здесь медленно, матросы измеряют фарватер шестами с обоих бортов. Как только весь шест не уходит под воду – смотрим мели. Если сядем, потом самим без помощи не сойти.

На Сухони нашей от Тотьмы до Вологды это вообще беда. Бывает, летом в жаркий период вся навигация пароходная встает. А бывает так, что и до самой следующей весны некоторые пароходы, застрявшие на мелях, кукуют. Это вообще для них стремно. Вот недавно один застрявший пароход большой при ледоходе на Сухони побило льдом до того, что через день его и затопило. Главное тут – не прозевать начало ледяной сдвижки, чтобы вовремя потом отойти в безопасное место на реке и пропустить ледяной вал с торосами мимо. Когда же потом по реке одна шуга пойдет – считай, что спаслись. Бывает, в начале апреля та шуга еще идет вовсю, а первый пароход с Вологды уже навигацию начал. Но та упомянутая с пароходом авария, к счастью, не с нашей компанией приключилась. Василий наш бы такого ни в жизнь не допустил, хотя одно его судно тоже разок всю зиму в реке в ледяном плену куковало.

Значит, в Архангельске мы были 7 июня с утра. А выходили в поход, как я сказал, на следующий день после моего дня рождения – значит, 3-го. Всего в пути прошли 925 верст. В Архангельск теперь довелось сходить уже в третий раз. Город, из тех, что видели по пути, самый большой, много каменных зданий. Среди них даже в три этажа не редкость. Вся река напротив города – в пароходах, встретили там и пару своих, милютинских.

Василий ходил к ним на поверку, опять меня с собой не взял. Капитаны, значит, опять его в стельку пьяным напоили. Мне от хозяина были другие поручения – разнес письма по разным конторам, забрал от них в обратный путь счета и прочие бумаги. Те, что не были запечатаны, бегло просмотрел: неплохо у Милютиных торговля здесь идет. Но все больше их стал интересовать товар заморский, галантерейный. А я вот бы на месте моих благодетелей подумал, чтобы рыбой начать промышлять. Она здесь шибко дешева, можно сказать, даром отдают. А отвези ее в ту же Тотьму, то там цены уже вдесятеро будут выше: сколько здесь пуд стоит, то там за такие деньги продашь всего-то пять фунтов. Цены наши тотемские можно сбить на раз. А сохранение товара – если мы масло возим, то рыбу-то и подавно. Ну, может, определенная часть и попортится, но все равно прибыль все расходы с гаком покроет.

На пристани архангельской увидел в этот раз знакомый уже мне пароходик «Вера». На нем мы в прошлом годе и ходили с паломниками на Соловки. Тут все таким образом устроено: если тебе в монастырь дорога, то сначала кучкуешься с богомольцами на Соловецком подворье. Коли лето, как сейчас, то народу всегда уйма будет. До двух недель можно сидеть и ждать очереди на корабль до монастыря соловецкого. Иногда, правда, приходит сразу два или три парохода, и тогда большая часть уплывает на них. Мы с барином плавали на Соловки уже в осень, потому желающих было меньше, и потом для таких, как Василий Милютин, вообще нет понятия «очередь». Он тут, почитай, какой-никакой, но хозяин. Может и на собственном пароходе в инспекции ходить, но считает, что это расточительно. У той нашей поездки были свои тяготы – потрепало нас в море тогда штормом нещадно… Мне-то ничего, а хозяина всего вывернуло от морской болезни. Он потом спрашивал меня: «Почему тебя-то качка не берет? Ты же не моряк!» – «Так я же Ропак! Это по-поморски „торос ледяной“ означает! Моя фамилия от этих самых поморов и идет, я точно знаю. Потому, значит, предки мои за свои века столько бурь пережили, что теперь никакая морская болезнь нам, Ропакам, еще долго не страшна!»

Честно говоря, я не того тогда боялся, что качка, а то, что «Вера» эта наша посудина хлипкая была, хоть и железный корпус, а размер совсем не впечатляющий. Корабль запросто могло волной вынести на скалы, так мне казалось тогда. Валы набегавших волн поднимались такие высокие, что суденышко падало меж них с полной потерей горизонта вокруг себя. Внизу в трюме на женщин особенно страшно было смотреть, загадили все места. У всех глаза отчаянные, можно сказать, на мокром месте, и только шепотом у бога спасения просят.

Море бушует, берегов ни в одну сторону не видать! Ветер холодный, промозглый. Вдали наблюдали плавающие льды. А потом пришел еще и туман глубокий. Идти в туман пароходу никак невозможно, потому заякорялись. На якоре в волну вообще жуткое дело, того и гляди что судно на борт положит. А я чем дальше, тем веселее, хожу по судну и только всех подбадриваю. Капитан парохода увидел это и велел мне помогать команде. Вот тут я вообще загордился. Здоровые мужики, как и бабы, все в трюме попадали, а меня их спасать призвали.

В итоге так и шли: то туман, то мели, то качка великая… 350 верст прошли от Архангельска за сутки с гаком. Монастырем, когда его увидели вдали за мысом, я прям залюбовался. Стены белые каменные, башни круглые, храмы писаные, колокольня – лепота! Так в старину, кажется, говаривали.

Пока мы были на острове, я жил вместе с барином в отдельном помещении в каменной трехэтажной гостинице «Преображенская». Он там подолгу молил свое покаяние, а я опять шнырял где надо и где не надо. Соборы обойти – это понятно, на колокольню двухъярусную влезть к колоколам опять же прицениться (большой на нижнем ярусе в 1140 пудов и еще несколько по 300—500 пудов, малых вообще не сосчитал). В Преображенском, самом старом соборе картины были: «Христос на Голгофе», «Укрощение бури» и еще какие-то. Хороши! Другие соборы: Троицкий и Успенский – не такие старые, но даже сами-то покрасивше первого будут.

Запомнились еще пробоины в стенах крепостных и на церквях от ядер англицких. Это когда давно война с турком на Черном море была, то англичане со своей эскадрой приходили экспедицией к Архангельску и к Соловкам. От монастырских провианту требовали. А им монахи кукиш показали, да еще и сами по кораблю стрельнули. Вот те со злобы и постреляли много ядер в стены. Стены толщины громадной, даже не скажу сколько сажень – им те выстрелы как дробины по валунам.

Местные говорили, что англичане тогда на соседнем Заицком острове поживились-таки стадом баранов, а вот одинокий козел от них нагло скрылся – где, непонятно: остров маленький, безлесный. Искали его вороги долго, но так и не нашли. Ну а как уплыли их пароходы, он возьми и возвернись. Монахи на то его чуть ли не святым объявили, в забой не пустили. Зато все паломники, пока козел жив был, обязательно его навещали и мзду монахам оставляли за то.

Еще я много ходил в тот раз по окрестностям большого острова Соловецкого – на озера, коих немало и меж которыми монахи каналы проделали. Добирался пешком и до ближних скитов монашеских, на дачу там игуменскую забрел случайно однажды. Запомнился крутой подъем на Секерину гору, вид с нее сногсшибательный. Знали монахи, где себе райский терем соорудить! Прямо зависть за их там житие на том месте брала. Ощущение, что стоишь на облаке небесном и всю землю внизу наблюдаешь.

Питались мы в монастыре с Василием по-разному: то с братией в трапезной зале, то сами с самоваром сиживали в гостинице. Пробовал я там рыбу очень нежную, треска зовется – вкуснота необыкновенная! Жирная, прямо тает во рту. Смешаешь ее с клюквой да морошкой – объедение! Этих ягод в лесу да еще грибов в то время было – хоть косой коси. Никак не унесть.

Вернулись мы потом в Архангельск все на той же «Вере», но уже без шторма, без туманов и без приключений. Потому быстро. Теперь вот все это вспомнилось. Хорошая была та поездка, душевная. И Василий мой свои богоугодные дела справил. Он всю поездку тогда от Тотьмы и до обратного возвращения горькую не пил, а потому был вполне вменяем и даже сильно к себе меня располагал по дружбе. Иногда он очень даже хороший человек.

Сейчас вот не так было в последней поездке. И на пароходе хозяин много пил и куражился, а потом и в самом Архангельске на неделю целую уходил в запой. Тут куда ни кинь – все купцы, его партнеры. А для них тоже повод – Милютина «по чину» принять, чтобы обиды на архангельское гостеприимство не имел. Наконец, уже в середине июля возвратились мы благополучно в Тотьму с пересадкой в городе Котласе. Времени это заняло почти неделю.

Основная моя работа в дороге – следить за пьяным барином: чтобы за борт не свалился и чтобы не скандалил с такими же благородными пассажирами, как и он сам. Других дел и поручений в поездках моих немного – все больше стандартные обязанности денщика-ординарца: сюртук да рубахи держать в порядке, сапоги начистить. Иное дело в самой Тотьме, когда мы в конторе пароходства. Здесь без меня уже никак. Сколько бы хозяин ни был в запоях или в отъездах – я там ключевая для всех фигура: пока капитанам и приказчикам не дам своего благословления от имени Василия Ивановича Милютина – все будет заторможено. А чтобы разобраться в его коммерции, тут надо было поднатореть по делопроизводству немало. За эту работу мне хозяин теперь и платит больше, чем приказчикам. Только они, слава богу, того не знают и считают меня чем-то наподобие телеграфа, который лишь механически связывает их с временно отсутствующим директором-распорядителем. А ведь на самом-то деле я и есть временно и безупречно исполняющий обязанности управляющего! Решения по пароходам, складам, ремонтам – все решительно на мне. А для того надо знать хорошенько, что, да как, да и по сколько. Давеча усмотрел, что баржа одна перед отплытием негодная совсем была. Вроде и не мое это дело, но отпусти ее так, как была, – потом Василию забота великая выйдет. Вот от имени барина я все текущие поездки и перестроил – нормально вышло: ни простоев, ни задержек, ни убытков особых. Выкрутились… Слышал как-то, матросы наши меж собой говорили: «А молодой наш Иван Васильевич-то (то бишь обо мне) – не сынок ли на самом деле господина управляющего? Глядишь, через годик-другой он его тут и заменит совсем!»

Подстава

Может быть, все так и сбылось бы со временем. Однако тотемская эпопея для Ивана скоро драматично закончилась. Причиной тому, с одной стороны, была определенная черная зависть некоторых ущемленных в правах приказчиков, недовольных тем, что реальным поверенным в делах Сухоно-Двинского пароходства с молчаливого благословения хозяина фактически стал его посыльный мальчишка, а с другой стороны – сыграла свою роль все возрастающая маниакальная подозрительность самого Василия Милютина, который после каждой длительной попойки все чаще приходил в психически неуравновешенное состояние и начинал терять контроль над собой.

Случилось так, что Иван как-то в городе на молодежной воскресной гулянке в августе 1909 года близко познакомился с одним молодым ссыльным, вятским парнем. Звали того Славкой Скрябиным, был он недоучившимся в Казани реалистом, а лет ему было несильно больше, чем Ивану, – видимо, девятнадцать. Славка этот только что по этапу из Вологды с неимоверным трудом добрался к ним на поселение, фактически без гроша в кармане, голодный, но смотрящий на свою жизнь и дела будущей революции с невообразимым оптимизмом. Иван, проникшийся к его личности и жизненным затруднениям, сначала временно гостеприимно приютил у себя на квартире (к счастью, барин в это время уезжал в Череповец), а потом, когда тому от казны все же выдали один рубль пособия, помог за полтину снять угол у одной знакомой старухи.

Как поднадзорный, Славка не имел прав по отлучке из Тотьмы, ему также была запрещена любая казенная работа, включая учительство (даже частные уроки). Иных доходов, кроме казенного рублевого пособия, у нового, сильно нуждающегося приятеля в перспективе не предвиделось. Семья его хоть и была мещанского сословия, но «вспомогания» от нее ждать не приходилось уже по идейным соображениям.

Иван, видя, что новый знакомец хоть и шибко по натуре своей культурный, но притом явно «придурковатый» по части революционного энтузиазма, сам за себя в бытовом плане постоять не может, стал обдумывать план, как того пристроить на работу к себе в пароходство, хотя бы кем. Ведь даже если питаться только купленной на пристани мелкой рыбешкой, то эти ельцы сейчас идут по 7 копеек фунт (а уж о крупной рыбе и говорить нечего – 18 копеек!). Лучше, конечно, самому тогда ее половить в устье Песьей Деньги3. Там иногда можно пристать к ватаге мужиков и походить с ними по реке с бреднем – глядишь, фунтов на пять доля твоя и выйдет.

Однако пока новоявленный опекун молодого революционера пытался провернуть его трудоустройство на частном торговом поприще у себя в конторе, этот недоумок с упорством, достойным лучшего применения, до того активно окунулся в революционную пропаганду в Тотьме (получив каким-то образом из Вологды большевистскую литературу и распространяя ее в уезде среди, в общем-то, малознакомого ему местного народа), что в полиции того сразу же взяли на карандаш и отписали о нарушениях вологодскому губернатору.

В итоге уже в первых числах октября по предписанию губернатора исправник отправил Славку из Тотьмы подальше в городок Сольвычегодск для дальнейшего отбывания там срока ссылки под надзором полиции4.

Дружба со Славкой, естественно, потом Ивану вышла боком – начинающий революционер и будущий глава советского правительства натурально ненароком подставил своего неравнодушного приятеля-альтруиста. Шум вокруг губернаторской высылки реалиста Скрябина из Тотьмы был невообразимым, особенно когда по доносу от милютинских приказчиков выяснились подробности того, какое значительное соучастие в судьбе опального революционера и даже в попытке устроить того в пароходную компанию Милютиных принял до того верный и надежный Иван. Досрочно вернувшийся после своей отлучки Василий Милютин5 при всем своем нежном отношении к земляку-воспитаннику в буйстве тогда кидался в него граненым стаканом и распекал матерно так, что гуляющая под окнами их дома публика шарахалась на другую сторону улицы.

Назавтра уже Иван собирал свои пожитки и с обиженными слезами на глазах торопился на пристань, дабы успеть на проходящий пароход…

P. S. Ивану так больше и не доведется в своей жизни встретиться со своим первым работодателем и деловым наставником. Возможно, в 20-х или 30-х годах он случайно и встречал на улицах города отдаленно знакомого ему старика, но мог при этом просто не узнать бывшего респектабельного купца и фабриканта.

Рукопись Степана, 1907—1909 гг.

Ниже автором частично использованы материалы из дневника тотемского крестьянина Замораева А. А.

Тем временем недалеко от деревушки Сельцо в уже упомянутом Иваном селении Погорел (Погорелка) Чудского прихода по-прежнему жила семья искусного умельца сапожного дела и большого любителя художественной литературы Степана Григорьевича. Как и младшего его сынишку Осипа, а также других сыновей (Михаила и Александра), весь их род, включая и по линии братьев Степана (Петра и Андрея), земляки меж собой почему-то звали чудинами или чудями. Отчасти это было связано с их повседневной близостью с приходом и земской начальной школой в Чуди. А еще жили эти крестьяне на краю деревни, ближе других к погосту, свои земельные наделы получили опять же вокруг него – на месте сожженной в древности деревеньки Пречистое, да и сам их переулок в поселке от той близости к деревне-призраку с незапамятных времен назывался Пречистый. Наконец, вспомогание Чудской церкви дровами ли, строительными работами ли было в деревне от их семейства самое заметное и почитаемое, за что попы всех этих чудей по-своему жаловали и ставили в пример.

Еще представители этой фамилии с благословения батюшки монопольно помогали сельчанам с рытьем могил на кладбище, с расчисткой его от упавших деревьев (а это уже какой-никакой, а стабильный дополнительный заработок в семье). Храмов в то время в Чуди было два: Вознесения Господня – старый, намоленный, деревянный, искусно рубленный еще в середине XVIII века (на месте еще более старинной деревянной церкви, описанной автором в первой части трилогии), но частично полуразвалившийся, заброшенный и потому после революции дружно разобранный крестьянами на дрова6, а также недавно (1893 г.) отстроенный на пожертвования прихожан каменный (Рождества Пресвятой Богородицы) с каменной же высокой колокольней.

В 90-х годах XIX века здесь же, у погоста, была построена приходская школа (представительное двухэтажное каменное здание). Чуть позже при школе усердием земства организовалась небольшая библиотека. Учитель, а потом и сход выбрали к заведованию читальней на общественных началах Степана, отца нашего Осипа. Степан и раньше в Чуди и ее окрестностях считался поборником народного просвещения и ратовал за вычитанные им в книгах новшества. Благодаря немалому сапожному доходу он и сам на дому сумел собрать два десятка книг русской классики (Пушкина, Гоголя, Толстого), на коих учил не только грамоте, но и русской литературе своих детей.

На то, чтобы отдать Степану заведование народной библиотекой, дал свое благословение и новый (назначенный в 1905 году) настоятель церкви Чудского прихода Мирославский Михаил Андреевич. Степан, а до того его отец Григорий стали тому незаменимыми хозяйственными помощниками, причем если в праздники без брата Петра никак не обходилось выпечка просфоры, то другие сыновья Григория вносили свою посильную лепту церкви в виде тяжелого физического труда.

В благодарность батюшка Михаил как мог продвигал в уезде среди своих многочисленных знакомых заказы на сапожные изделия от этой мастеровой семьи, практиковавшей кожевенно-сапожный промысел с незапамятных времен. Да что говорить, он и сам быстро стал активным потребителем для своего семейства Степановых изысканных изделий, равно как и настоятель соседнего Ильинско-Шухтовского прихода Нелазский А. С. Благодаря такой рекламной поддержке сельской «элиты» «бизнес» Степана продержался дольше, чем у многих кустарных мастеров сапожного дела в соседних волостях уезда.