Полная версия

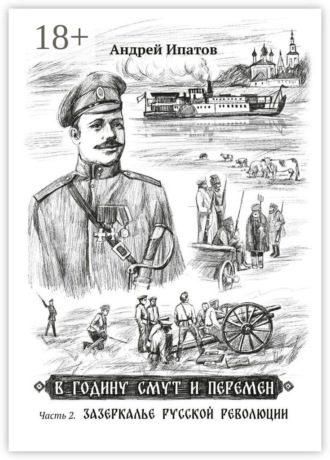

В годину смут и перемен. Часть 2. Зазеркалье русской революции

Кроме их троих, в той компашке оказался еще один взрослый 16-летний парень из технического училища – Павел, который одновременно был не только однокашником и лучшим другом брата Натальи Дмитрия, но и ко всему еще их соседом по съемному жилью (квартировал в соседней комнате). Небольшой одноэтажный с мансардой дом в районе Криули принадлежал мещанину Захарову, который при всем том сам жил где-то рядом в другом, менее притязательном жилье, но строго следил, чтобы его дом для сдачи с двумя меблированными комнатами и удобствами во дворе соответствовал уровню запросов даже господского сословия.

Несмотря на то что верзила Павел слыл таким же приверженцем свобод и ходил сегодня вместе со всеми на демонстрацию к тюрьме, пел со всеми песни и кричал там, как босяк, матерные лозунги, Наталка прошептала своему новому гостю на ухо, чтобы тот с ним «не особо откровенничал…», так как сосед этот из самого что ни на есть дворянского семени, а у его отца где-то рядом с Малечкино даже есть настоящее поместье. Иван еще на то подумал: «Уж не помещика ли Ломова это сыночек? Сколько они всей деревней набатрачили там на его полях и скотном дворе. Но этого долговязого парня что-то не припомню, хотя в самой усадьбе бывать случалось».

Однако, как выяснилось, Павел тот был крайне приятен по своей натуре – располагал к себе не только на словах, но и на деле. Так, как только у соседей после ареста отца начали заканчиваться деньги, он стал им усердно ненавязчиво помогать, покупая на всех продукты, вино, и даже твердо пообещал, что оплатит до конца года Дмитрию квартиру – просто придется сказать тогда отцу, что это он сам стал снимать освободившуюся у хозяина вторую комнату для удобства и солидности…

На другой день часов в двенадцать из Александровского училища вышла толпа учеников, человек в сто пятьдесят, преимущественно живущих здесь же, в самом училище (училище и общежитие, кстати, располагались в непосредственной близости от дома Милютина, на берегу Шексны). Шествие двинулось по направлению к другому реальному училищу, где толпа практически удвоилась, далее все вместе они прошли через Мариинскую женскую гимназию и городское трехклассное училище к учительской семинарии, из которой к ним присоединилось еще несколько десятков воспитанников. Обойдя все городские средние учебные заведения, демонстрация численностью за полтысячи буйной молодежи с флагами и пением опять двинулась к тюрьме. Иван снова за компанию с новыми друзьями шел здесь, уже подпевая некоторым заученным за ночь песням. Ему было даже невдомек, что если его вдруг тут засечет кто-то от Милютина, кончится тогда и вся его еще не начавшаяся блестящая карьера…

У тюрьмы опять все дружно бузили, причем возбуждение среди самих политических арестантов дошло до предела, они кричали требования о своем немедленном освобождении. Присланный городским головой для разбора дела прокурор Череповецкого окружного суда Тлустовский категорически в этих требованиях отказал и даже надзирателям велел перевести митингующих арестантов из верхних этажей в нижние, дабы лишить их возможности к переговорам с демонстрантами.

Снова толпа через некоторое время безрезультатно отошла от здания тюрьмы и тогда уже начала безобразничать в самом городе. Так, у церкви Благовещения люди потребовали от священника впустить их внутрь и чтобы тот отслужил им панихиду по убиенным 9 января в Санкт-Петербурге, а также затем потребовали от священнослужителя прохода на колокольню. Разумеется, священник Триритатов во всем этом им отказал. Тогда был вывернут фонарный столб, коим демонстранты собирались взломать дверь на колокольню.

К счастью, благоразумие взяло верх – напуганные такой дерзостью девушки-гимназистки отговорили парней, и все снова пошли дальше по главной улице города. По дороге этой многолюдной толпы горожане вынуждены были закрывать свои лавки и магазины, что вызвало недовольство других горожан, а особо окрестных крестьян, специально приехавших в город за покупками либо же даже с товарами для продажи. Одновременно из-за перекрытия городских улиц остановилась отгрузка и перевозка грузов с пароходной пристани на железную дорогу.

Дойдя до центрального Воскресенского собора, демонстранты вошли внутрь (двери были не заперты, так как в это время шла уборка церкви) и стали требовать у протоиерея отслужить панихиду по павшим от самодержавия. Настоятель собора в ответ предложил отслужить царский молебен, но вошедшие с ним не согласились и сами пропели «Вечную память», после чего направились повторно в сторону тюрьмы. С третьей попытки толпа дозрела до решительности, что применит там силу в деле освобождения заключенных товарищей.

Одновременно в городе начали организовываться и противные силы: недовольные беспорядками и помехами в работе ломовики из окрестных крестьян стали собираться группами в два-три десятка человек, к ним примкнули специально пришедшие в город крестьяне с явными намерениями разогнать «бунтовщиков-молокососов». Полиция, которая ввиду малочисленности, доселе только наблюдала за происходящим, предвидя братоубийство с обоих сторон, все же частично предупредила эти столкновения.

Однако, когда толпа демонстрантов немного поостыла и снова отошла от тюрьмы, при этом начала вынуждено разбиваться на отдельные группы, несколько столкновений у них с крестьянами все же произошло. Пострадало не менее десяти человек, включая и случайных прохожих. Документально обозначено в качестве наиболее пострадавшего имя воинского писаря Савинова, который сам был к происходящему непричастен, но ему один из воспитанников технического училища нанес рану ножом в область живота (к счастью, ранение не было смертельным). Среди пострадавших были также и сами демонстранты: учитель реального училища Гурьянов, пара реалистов, одна гимназистка, двое рабочих паровозного депо. К пяти часам дня порядок в городе удалось восстановить.

Однако в семь вечера в Народном доме города Череповца состоялась сходка учащихся, на которой было намечено назавтра снова собраться и опять идти освобождать политических арестантов. На этой сходке у демонстрантов прорезался новый лидер – еврей-реалист Абезгауз. Видимо, не без его агитаций и участия ночью в городе произошел погром квартиры инспектора реального училища, в некоторых домах также люди из толпы били стекла, разбивали уличные лампы. Одновременно ночью полиция задержала бывшего воспитанника технического училища Утенкова, который после отчисления служил при магазине Зингера. По показаниям очевидцев было установлено, что это именно он ранил писаря Савинова ножом.

Слухи о беспорядках, произведенных накануне толпой разбушевавшихся учащихся, распространились по окрестным деревням, и утром 20 числа в город добровольно пришло много возбужденных крестьян, вооруженных кистенями, дубинами, а некоторые, по свидетельству штаб-ротмистра Отдельного корпуса жандармов Тизенгаузена, даже револьверами (не померещилось ли такое ротмистру?). Все они жаждали поквитаться с бунтовщиками. В этот день благодаря тому, что учащиеся, устрашенные разгневанными крестьянами, сами удерживались от любых вызывающих действий, столкновения были полностью упреждены полицией.

Вечером снова в Народном доме проводилась массовая сходка учащихся и городской интеллигенции. Опять большинством голосов было принято решение о насильственном освобождении из тюрьмы политических заключенных (но в этот раз многие предлагали больше не провоцировать горожан своими действиями, потому наблюдалось серьезное расхождение во мнениях).

Ночь прошла спокойно, впрочем, как и весь последующий день 21-го. Илья Чумаков в эту ночь из города скрылся, а за другими выявленными организаторами сходок: присяжным поверенным Спасокукотским, крестьянином Платоновым и еще несколькими реалистами, включая Абезгауза, – полицией было установлено тщательное наблюдение. Кажется, наступало умиротворение, но власти города притом понимали, что по-прежнему достаточно кому-то бросить спичку, чтобы порох взорвался.

Тем временем городская власть в лице градоначальника И. А. Милютина проводила по телеграфу со столичными ведомствами постоянные консультации с целью разрешения сложившейся ситуации мирным способом. Разумеется, аналогичным образом бурлил не только город Череповец, но и большинство других городов в России. Видимо, стремясь снять напряжение в народе, возникшее после издания манифеста 17 октября, и не доводить до серьезного кризиса, 22 числа, согласно телеграмме прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, рано утром все политические арестованные, за исключением одной дамы по имени Вера Тихонова (которой вменялась уголовная статья), были освобождены.

В этот же день состоявшаяся в Народном доме очередная сходка приобрела более радикальный характер: на ней присутствовали почти все освобожденные политические заключенные (включая выпущенного из тюрьмы десятника Ивана, отца Дмитрия и Наталки), а также радикально настроенная городская «чернь», включая даже часть распропагандированных вооруженных крестьян. В итоге в два часа дня образовалась новая толпа численностью в 500 человек, которая делегировала на квартиру к прокурору Тлустовскому депутатскую группу из нескольких достаточно уважаемых в городе обывателей (учителей и крестьян), решительно потребовавших срочного освобождения Веры Тихоновой.

В три часа дня другая группа депутатов в составе аптекаря, агронома, земского ветеринарного врача и других известных представителей городской интеллигенции пришла и к самому городскому голове И. А. Милютину. Фактически обоим были представлены ультимативные заявления народного собрания, гласящие, что «отказ от освобождения В. Тихоновой вызовет немедленные ужасные последствия лично для прокурора и разгром тюрьмы». Потому в четыре часа Милютин был вынужден лично встретиться с прокурором и надлежащим образом попросить того уступить этому требованию. Городской голова не сомневался уже, что в этот раз, когда оглупленные провокаторами учащиеся отошли на второй план, а с требованием и во главе движения начали выступать реальные представители города, угрозы, несомненно, будут приведены в исполнение. В шесть часов Вера Тихонова была наконец освобождена.

Ответным требованием городской власти к протестующим было взятие на себя обязательств по недопущению на городские сходки в Народном доме воспитанников средних учебных заведений города, а сами сходки должны были отныне проводиться по оговоренным сторонами правилам. И хотя в следующую ночь на 23 октября в Народном доме опять состоялась крупная сходка с участием учащихся, на ней уже звучали призывные речи о начале мирной работы в городе и о соблюдении порядка.

24 октября во всех учебных заведениях Череповца возобновились уроки, в городе больше ничего не напоминало о прошедших днях «революции».

В отличие от большинства периферийных городов, где замирение народа с властями осенью 1905 года проходило по похожим сценариям, в ряде крупных городов (Москве, Харькове, Екатеринославе, Ростове-на-Дону) противостояние к декабрю все же дошло до некоторой точки кипения, вплоть до баррикад и вооруженных восстаний, местами сочетавшихся с еврейскими погромами. Но все они в скором времени были жестоко властью подавлены.

__________________________________________Размышления автора на эту тему: Первую русскую революцию 1905—1907 гг. историки часто представляют (в зависимости от текущей политической конъюнктуры) либо как вызревание у народа справедливого гнева на свое ухудшающееся экономическое положение, либо прямым отголоском на позорное поражение в русско-японской войне и при этом явной несостоятельности правящей верхушки, либо же прямым следствием негодования народных масс на резонансный расстрел в Кровавое воскресенье в Петербурге (более сотни убитых и трех сотен раненых демонстрантов).

Другими же биографами революции считается, что страна и ее экономика в это время процветали, а произошедшая смута – лишь следствие провокационных действий безответственных либерально настроенных слоев общества, доведших страну до экстремизма и общенационального вооруженного террора.

Террор стал визитной карточкой революций в России XX века (причем с массовыми проявлениями социально-классовой нетерпимости с обеих сторон – как от радикальной оппозиции, так и со стороны самой власти). За первые десять лет XX века с участием революционеров было убито и ранено 17 тысяч человек, включая девять тысяч погибших в ходе самой революции 1905—1907 гг. Среди наиболее популярных жертв революционного террора – губернаторы, полицмейстеры, уездные начальники и исправники, жандармы, генералы и офицеры армии, надзиратели, городовые, помещики, фабриканты. После кровавого покушения в 1906 году на премьер-министра П. А. Столыпина правительство ответило своим массовым террором – введением военно-полевых судов (официально было казнено 1139 человек).

Не напрасными ли были эти жертвы? Время скоро показало, что ни властью, ни самим народом до конца выученные уроки так и не были учтены, полученный иммунитет в дальнейшем не сработал. Тем не менее польза от очередного перерождения для развития страны была колоссальной – прежде всего глубокий экономический кризис вплоть до начала Первой мировой войны в России явно удалось преодолеть.

Но там случилась новая беда, новые грабли…

Реформы 1905 года, хоть и были дадены самодержавием под дулом револьвера, но они были давно востребованы. Народ наконец узнал основы демократии, худо-бедно заработала выборная система, ослабла цензура, ограничили власть земских начальников, в стране появились профсоюзы, легальные политические партии, улучшилась жизнь рабочего класса, национальных меньшинств, крестьянам даровали отмену выкупных платежей на землю и де-юре предоставили свободу передвижения. Указанные преобразования сильно запоздали, гангрену лечить сложнее, чем ее симптомы. Однако редко какая самодержавная абсолютная власть и редко какой тиран от нее отказывается впрок, пока ему не накостыляют его «любящие» и «преданные» подданные.

На самом деле, с точки зрения экономической подоплеки возникавших по всей Российской империи стачек и бунтов, их причину следует искать в материальном базисе, а именно – в перепроизводстве во второй половине XIX века крестьянского народонаселения (доля которого составляла в стране более ¾), ставшего заметно обгонять рост урожайности своих наделов. Этот дисбаланс, а также искусственно заторможенное социально-экономическое освобождение от крепостного права привели, с одной стороны, к исходу масс крестьян в города и к бурному росту промышленности, а с другой – к заметному ухудшению положения самого оседлого земледельческого населения. Права крестьянских общин чередовать и уменьшать (помните: «малоземелье») земельные наделы (которые не были жестко закреплены за семьями селян) резко тормозили мотивацию по их рациональному и бережному использованию. В этой связи главным лозунгом российского крестьянства в Первой русской революции стало требование перераспределения земли не только из помещичьих наделов, но и из паевых земель крестьянских общин в частное их владение.

Хлеб, на выращивании и торговле которым Российская империя строила основу своего процветания в XIX веке, к началу века двадцатого на мировом рынке начал заметно дешеветь из-за его перепроизводства в Америке, где технологические мотивации у фермерства были как раз на подъеме. Выход из назревшего кризиса в России был объективно найден в стремительном подъеме ее промышленности, а взять деньги на эти гигантские материальные затраты правительство могло только из кармана крестьянства, что и вызывало его обеднение такими же высокими темпами (нечто подобное потом повторится при сталинской коллективизации и индустриализации, а также в период хрущевской оттепели). Всегда затюканный властью натуральный сектор (крестьянство) в указанные периоды выполнял роль бездонной дойной коровы, но иногда и его от этого беспредела переполняло…

В дополнение ко всему сказанному еще и традиционные российские беды: технологическое отставание по всем отраслям, тотальное ограничение гражданских и экономических свобод населения, запредельный уровень коррупции, бюрократизации и халатности в институтах государственного управления. Стихийно возникающие в обществе отдельные яркие инициативы и ростки самоуправления не то чтобы в корне отторгались (выше автором показана даже их системная поддержка на разных уровнях власти на примерах развития молочного производства Н. В. Верещагиным, а также подъема ряда отраслей и самого городского хозяйства города Череповца под предводительством И. А. Милютина), но требовали недюжей пробивной силы, которой далеко не все подвижники и патриоты России обладали тогда, впрочем, как и сейчас.

Экономика страны для устойчивого подъема должна быть не просто свободна от пут снизу, но и заботливо поливаться и сдабриваться сверху. Первому мешает отсутствие инициатив и конкуренции из-за бюрократизации и коррупции чиновников, а второму – проблемы самодержавной ментальности, избегающей гласности и общественного контроля за государственными деяниями и бюджетом. Века проходят, а старые проблемы остаются…

Глава 2. «Тихой» год, а за ним опять «тихой…»

Кому работа, кому ссылка. В Тотьме (1905—1909 гг.)

Служба Ивана в Тотьме подзатянулась… Рассчитывал, когда нанимался, на годик-другой, а вот уж и четвертый к концу подходит. Недавно в июне справил свое 17-летие. Осемнадцатый год пошел, не шутка! Целая вечность прожита…

Тотьма – городок приятный, церквей красивых много, и все разные. Некоторые очень оригинального вида – сказывают, что это «стиль тотемского барокко» называется. Сильно красив расположенный в самом парадном месте на высоком берегу Сухоны Богоявленский собор и рядом с ним в комплексе Казанская церковь с колокольней, а еще необыкновенно выглядит уголок города, где вместе выстроены барочная церковь Параскевы Пятницы, да с ней еще церкви Рождества Христова и Входоиерусалимская. Но главный красавец этой местности – конечно, белокаменный Спасо-Суморин монастырь, выделяется в поле как отдельный сказочный город со своими храмами и высокими стенами. А еще неплоха Сретенская церковь, что рядом со зданием городской управы. В общем, церквей тут хороших – считать не пересчитать. Не жалели тут местные купцы средств на храмы – видимо, много нагрешили, что столько красоты за свои грехи потом выстроили.

Берег реки Сухоны в городе такой же высокий, как и в Череповце, да только обустроен одними деревянными лестницами и практически голый, без леса, значит. Потому не такой красивый, как у нас дома. Дома больше деревянные, в один, реже в два этажа. Если бы не столько храмов, то самое бы походящее ему название было – большая деревня. Особенно красив город в начале лета, да чтоб вид был с самой реки, как он выглядит при подходе с парохода.

Сами они с хозяином поселились, почитай, в главной части города – на Торговой улице. Квартира у них в два этажа. Барин, конечно, обосновался в спальне наверху, там же и гостиная, и кабинет его. А вот Ване досталось с кухаркой делить нижний подсобный этаж. Но зато у него есть своя каморка под лестницей. Удобно – сам себе хозяин в ней. Там же еще рядом и кухня с прихожей. Сначала они месяц жили в городской Северной гостинице, а потом уже Милютин арендовал на постоянной основе себе эту квартиру. Ванька, конечно, при нем. Как хвостик, и по городу, и в конторе под боком.

Казалось бы, большой разницы нет, где парню жить: и Череповец, и Тотьма – небольшие тихие провинциальные города на торговых реках. Там Шексна, здесь Сухона. В обоих городках жители в основном занимаются обслуживанием судоходства да лесным промыслом. Есть какое-никакое промышленное производство, а еще оба города известны в крае своими продвинутыми учебными заведениями. В Тотьме это и учительская семинария, и женская гимназия, и громадная каменная трехэтажная Петровская ремесленная школа.

В Череповце, правда, теперь есть еще и железная дорога. Идет прямиком из самого Санкт-Петербурга. О такой в Тотьме пока только мечтают, да слухи ходят: будет ли, не будет, да скоро ли… А еще там, на череповецкой малой родине, вся его родня деревенская в Сельцах осталась. По ним парень дюже скучает, особенно по сестричкам-хитрюгам. Часто почему-то вспоминается и городская новая знакомая Наталка, его однофамилица, а может, даже и дальняя родственница. Знакомство было уж больно мимолетное, да память – странная вещь… Что ни сделает теперь по жизни замечательного или в горькие минуты тоски – все она перед глазами стоит, улыбается озорными глазками.

Кстати, здесь, в Тотьме, тоже нашелся один уважаемый господин, который при знакомстве с ним крайне заинтересовался фамилией Ивана. Сказался, что и он тоже из тех самых Ропаков, чьи предки жили на Белом озере. Вот и странно: у Ивана в семье предание есть, что их прапрапрадед родом был с тех мест, а еще однофамильная семья Наталки недавно оттуда переселилась в Череповец, ну и сам купец этот тотемский, получается, такой же выходец из их белозерского рода-племени. Купец интересно про своих рассказывал, да, конечно, не ему самому, Ваньке, а хозяину, равному ему по чину – Василию Милютину.

Оказывается, корабелы тотемские всегда были на Руси наипервейшими, а потому они-то на восток через всю Сибирь в прошлом по рекам и волокам пути и прокладывали. Добирались аж до Байкала-озера, недалече от которого на реке Ангаре тотемцы и основали город Иркутск. А потом еще век за веком по налаженным торговым дорогам они дальше до океана чукотского хаживали и сам этот океан бурный (хотя его почему-то Тихим кличут) тоже на кочах пересекали, били каланов аж в самой Америке! Так вот, доподлинно известно, что прадед по женской линии того нового знакомца по имени Иван Кусков в Америке как раз русский город Форт Росс и построил для защиты от аборигенов местных и для ведения промысла морского зверя. Ну а уж к зрелым своим годам он в отставку вышел, управление городом сдал да и обратно в Тотьму вернулся в 1823 году. Да не один, а вместе с индеанской женой, и та дева ему уже в Тотьме потомство принесла. Получается, что купец этот не только дальний родственник их белозерских предков, но еще и потомок индейцев самых настоящих, про которых разные приключения в книгах писаны. Вот такие дела!

Ну а дальше прежний наш царь Александр Николаевич все те земли заокеанские: и Аляску, и Алеуты, да и Калифорнию – разным американцам с мексиканцами возьми и продай! Земля российская велика, конечно, и без того, да вот с Америкой бы интереснее было! Иван тогда набрался смелости и поинтересовался: почему продали-то? В ответ Василий Иванович первым нашелся: «А каланов всех перебили, вот там русскому промышленнику и нечего стало делать. Край – обуза! А то, что область та золотом неимоверно богата, на котором потом вся их Америка и поднялась, – так кто ж знал тогда? Это, видимо, такая наша родовая печать русского промысла и русской же политики: сначала сдуру, не подумавши, делать, а потом, одумавшись, искать тому объяснения…»

Сам Иван за прошедшие три года на пароходах с Василием Ивановичем тоже по Сухоне много хаживал по купеческой надобности. Были неоднократно в Вологде, в Устюге, да и в самом Архангельске на Двине. А один раз в прошлом году господин Милютин взял его даже с собой на Соловецкий остров, что в Белом море. Вот уж где красота необычайная повстречалась! Что там говорить, впервой по морю шли, да острова разные много им по пути встречались. Какое там у хозяина дело тогда было в монастырских землях, парень так и не усек, а может, просто так, за компанию с паломниками, решил Василий Иванович в святое место по личной причине поехать. В 1907 году весть печальная к ним пришла из Череповца о смерти батюшки родимого хозяина – городского головы Ивана Андреевича. Тогда хозяин один, без него, ездил на похороны Милютина, да говорил, что так и не успел к отпеванию. Возможно, в Соловках-то он и хотел прощение сыновье за то у господа отмолить, да еще и за упокой отца дары монастырю вез. Больно уж эти Милютины богобоязненные всегда были…

А еще в том же годе сначала из газеты, а потом и из письма от отца своего пришла Ивану другая печальная весть – о кончине в Пертовке Николая Васильевича Верещагина. Да еще за год до тех событий в Сельцах семья его схоронила и любимого, но сурового деда Ивана. Вот так получается, они все, его учителя и наставники по жизни, враз, один за другим, и ушли в иной светлый мир. Отец только и жив, слава богу! Один раз он даже своим ходом с братом Николаем наведывался к «блудному» сыну в Тотьму – увидел, что с парнем здесь все в порядке, живет в достатке, обрадовался и со спокойной совестью возвернулся к своему семейству в Сельцы. А самого-то Ваньку хозяин за все то время, что он в Тотьме в услужении у него, так до дома ни разу и не отпустил на побывку, даже в нерабочий зимний период. Что уж говорить про обещанную ранее учебу в Александровском училище на механика. Правда, не отказывал, а все обещал только, что «потом» да «вот уже скоро…» Хотя сам-то хозяин Василий в Череповец за те годы много раз отъезжал, и даже надолго, а его вот, мальчишку зеленого, здесь следить за делами пароходства оставлял, будто Иван что ни на есть его приказчик, а не простой посыльный и в доме служка.