Полная версия

Лента жизни. Том 3

Я что-то слышал по радио о «тяжелой воде», ничего не понял, но в памяти сохранил. И вот мне однажды, в отрочестве, вздумалось просепарировать простую колодезную воду. Разбирало любопытство: а что же получится в итоге? Может быть – та самая «тяжелая вода»? Как-то мать застукала меня за этим занятием и не поскупилась на тумаки да подзатыльники. Боль и обида ушли своим чередом, а наука не соваться, куда не велено старшими, осталась на всю жизнь, что мне помогало без особых напрягов нести армейскую службу, когда настал ее черед. Но об этом позже.

Ранней весной, отощав за зиму на капусте да картохе, пацанва отправлялась на поиски подножного корма. По первому апрельскому теплу дальневосточная природа начинала являть свои милости. Зацветал на увальчиках за селом багульник, его бледно-сиреневые цветы приятного вкуса не имели, зато дарили свежей легкой горьковатостью. Сытности никакой, однако начало собирательству было положено.

Там же на невеликих сопочках за Ромнами, среди холодных лозин лещины, в оттаявшей на солнце прошлогодней лиственной подстилке, проклевывались мохнатенькие светло-зеленые стебельки с довольно широкими зазубренными листочками, тоже покрытыми пушком, которые в наших краях назывались почему-то «кýрочками». Для прямого употребления сия пища не годилась, так как горчила неимоверно из-за молочка, появлявшегося на изломе стебля. Матери одобряли «курочек», приносимых домой целыми охапками. Пучки стебельков предварительно вымачивались в холодной воде и затем обжаривались на сковороде с подсолнечным или иным имевшимся в запасах постным маслицем, чаще всего соевым. Как приправа к отварной картошке «курочки» были весьма полезны, хотя особой сытости не приносили. В суповом же отваре они давали нечто, отдаленно напоминающее вкус куриного бульона, за что и получили прозвище.

Игорь в Ульяновске, 1949 г.

Потом дело доходило и до щавеля, росшего на широкой озерной пойме среди кочкарника. Длинные узкие листы его приятно кислили язык, но быстро набивали оскомину. Зато в жиденьких щах щавель умерял свою кислотность, придавая вареву мутновато-коричневую окраску. Когда маме удавалось сварить щи с кусочком мясца, особливо свиного, вкус и аромат дополняла уже весьма ощутимая сытность. Да если еще на столе хлеба было вдоволь, в пузце разливалось спокойное тепло.

Однако и слабило иногда от подножного корма весьма быстро, если учитывать, что никогда мы не мыли ни рук, ни своей растительной добычи, дегустируемой наряду со всевозможными иными травами и цветами, ягодками и корешками прямо на месте сбора. Из корешков же любили погрызть длинный волосистый хвостик «пастушьей сумки», чьи слегка раздвоенные семена напоминали отдаленно сердечки. Вверху растение было сухое и жесткое, но в земле оно отыскивало нужные мальцам микроэлементы, которые мы по какому-то наитию свыше находили именно в корешке. В отличие от щавеля и дикого чеснока, корень «пастушьей сумки» не поедался, а изжевывался до появления скудного, но приятного кисловато-горького сока. Жена, когда я как-то поделился с ней воспоминаниями на эту тему, сказала, что «пастушья сумка» – прекрасное кроветворное растение. А нам, послевоенным малокровным гаврикам, того и требовалось!

Там же, между озер Кочковатое и Гребля, где собирался щавель, в изобилии появлялись под весенним солнышком дикий лук и не менее дикий чеснок. Дикость заключалась в тонковатости стебля и большей, по сравнению с их культурными собратьями, жесткости клетчатки и в малом количестве сока. Потому и дикоросы. Но с хлебом-солью зелень уминалась за обе щеки. Дома же мама нарезала лук и чеснок на деревянной доске, посыпала слегка солью, мяла в миске толкушкой, давала каплю-другую постного маслица, в результате чего получалась некая разновидность майского салата.

Помнятся еще «калачики», чей вкус был достаточно пресноватым и не обжигал языка. Трава эта росла обычно вдоль наших мальчишечьих путей-дорожек, ведших на озера, где мы купались и рыбачили. В закрытых наподобие паслена, или физалиса, маленьких коробочках на кончиках стебельков прятались настоящие съедобные колесики, ради гастрономического эффекта переименованные в «калачики». Уже от самого звучания слова съедобность пищи выигрывала в цене, а посему «калачики» поедались смело и охотно. Лакомство это созревало поздним летом.

Главные наши дальневосточные фрукты – черемуха и яблочки-дички. С охотой лакомились мы бояркой, пасленом и шиповником. Смородина в наших краях в диком виде встречалась редко. В одном из стихотворений той поры, когда воспоминания становятся плодотворной пищей для творчества, я с самой первой строки начинал:

О, как черемуха цвела —

Кипела вдоль оврага!..

А другое стихотворение, наоборот, венчалось следующим пассажем:

…Какие годы пролетели!

Уж яблочки-дички зардели

И стали мягкими, как щечки

Моей недеревенской дочки.

Говорить об аромате черемушных гроздей в майскую пору цветения не буду, пусть каждый дорисует картину за меня. Уверен, получится неплохо. Впрочем, нет и нужды живописать знакомый каждому вяжущий вкус только-только начинающих в первой половине июля поспевать ягод – сперва даже и не черных, а коричневатых, что сигналило: не рви меня, не ешь, пацанва голопузая, набьешь оскомину. Куда там! И рвали, и трескали за обе щеки, вымазывая черемушным несмываемым соком майчонки-рубашонки на весь остатний срок носки буквально горевшей на нас летней одежонки.

Рвали листья подорожника, когда поранишься, бывало, до крови. Смачивали слегка изжеванный лист слюной и накладывали на ранку. Подорожник прилипал к телу и незаметно совершал свое целительное дело. Набегаешься по задворкам, наиграешься вдосталь, глядь на пораненное место – а там уже ни следа крови, все затянулось и присохло даже. Чем тебе не санпакет у тропинки детства!

В июле поспевала земляника. Особо крупная росла на кладбище, в тени высоченных сосен и раскидистых черемух. А уж и сладкая была – словами не расскажешь! Когда я был совсем маленьким, мама в обеденный перерыв успевала сбегать в прилегавшую вплотную к селу чащобу с солнечными лужайками и нарвать букетик тоненьких стебельков с красными зернистыми ягодками, рясно облеплявшими отросточки стеблей. Конечно, лакомство предназначалось мне.

Когда однажды на Комаровских чтениях в селе Молчаново Мазановского района местная детвора одарила меня таким же букетиком земляники, сладко заныло сердце. И многое вспомнилось, и о многом захотелось даже слезу уронить. Вкус земляники – вкус моего летнего детства.

Яблочки-дички поспевали в начале осени. Они становились красноватыми. Среди них попадались и крупные плоды, едва ли не вдвое превышавшие величиной основную массу яблочек. Мы с хрустом наминали эти «крупнячки» – сочные, сладящие, сытные. Все это длилось до тех пор, пока однажды я, насытившись и прекратив торопиться, не раскусил крупный плод и не посмотрел, что там внутри. А внутри шевелился белый червячок, недовольный своим появлением на свет. С тех пор есть сырые яблочки, особенно крупные, я зарекся. Хотя вареные яблочки, да еще и посыпанные сахаром, жаловал вниманием довольно долго. Сейчас же, в ранге отца и дедушки, отдаю предпочтение прихваченным осенним морозцем мягким яблочкам-дичкам. И даже стихи написал, смотри выше о яблочках-дичках.

В Ромнах мать не растила на огороде ни смородину, ни малину. Не до того было в хлопотах на работе и по дому. Одна корова уйму времени отнимала взамен своего целебного молока. Зато мы ходили в июле собирать голубику, приносили домой порой целое ведро. Длинные ягодки мама запрещала есть, говорила, что они «пьяные». А вот круглые ягоды с матовым отливом хорошо было есть с хлебом, запивая холодным из погреба молоком. Сливки для этого не предназначались, но однажды я рискнул и отведал барского блюда, о котором читал в книжках. Попробуйте и вы сделать то же самое – не разочаруетесь.

Нынче молодежь все резиновую ароматизированную жвачку жует, «Орбиты» да «Диролы» всякие. Говорят, хорошо чистить зубы помогает. Возможно. Но в детстве эта роль у нас отводилась другому продукту того же назначения, который мы именовали просто – «сера». Делалась она из смолы деревьев хвойных пород, которая вываривалась в кастрюльке на плите, охлаждалась в колодезной воде и только после всего этого отправлялась в рот. Процесс мы убыстряли тем, что ковыряли смолу-живицу и тут же начинали ее перерабатывать, молотя челюстями со скоростью белок, грызущих орехи. Во рту вскоре образовывалась клейкая масса с примесью щепочек и песчинок. Но жевать ее можно было час-другой, пока она не распадалась на комочки. Не лакомство, конечно, но забава и удовольствие несомненные. Наиболее отчаянные головы, рискуя заработать болячки в животе, названия которых мы тогда еще не знали, пробовали с той же целью жевать черный вар, которым натирали дратву, подшивая валенки. Минута-другая – и зубы становились черными, а слюна горькой. Здоровый инстинкт самосохранения заставлял быстренько выплевывать массу, которой смело можно было мостить дороги. В медовый сезон жевали мы пчелиные соты, но глотать сие полезное лакомство не разрешалось. Изжеванный воск собирался и возвращался пчелам.

Чего только мы не тянули в рот, чтобы вырасти…

2004

Есть деревенька на земле…

За давностью лет человеческая память теряет в повседневности ароматы и звуки, но некие зрительные образы остаются в глубокой подспудности. Листая свои рукописные тетрадки со стихами, первое из которых датировано – страшно подумать! – невообразимо далеким 1956 годом, мне, как в немом кино, удалось воскресить ту часть былого, которая как раз и опустилась в основание прожитого.

Когда на страницах альманаха «Амур» родного Благовещенского пединститута (теперь университета) мне предложили напечатать что-то из моих стихов, почему-то захотелось достать именно эти пожелтевшие от времени тетрадки, где в одной из них хранилась запечатленная студенческая молодость.

Перечитывая основательно подзабытые строки, я вновь вдохнул воздух юности. Однако понял и другое: кое-что для читателя надо бы пояснить. Конечно, толковать стихи занятие бесполезное, но я и не собираюсь делать этого, просто дополню их теми фактами, которые когда-то стали побудительным толчком к созданию того или иного стихотворения, но в сами стихи не вошли в силу своего, как мне тогда казалось, прозаизма. Теперь же все кажется иначе, но написанного пером ничем не вырубишь, даже если у тебя в руках редакторский топор. Впрочем, и дописывать что-либо опытной рукой тоже не представляется нужным – это все равно как нашивать на старое хлопчатое платье новые вискозные заплаты.

Стихи, которые вы прочитаете, я не включал ни в одну из своих книг, за исключением стихотворения «Иней», которое было опубликовано в несколько сокращенном виде в моей второй книжке «Годовые кольца» (1987) под названием «На педагогической практике в Зеньковке». Так что не взыщите строго за юношеские неровности стиля, а попытайтесь понять меня давнишнего, но по возрасту – вашего сверстника. (Эти строки адресую нынешним студентам в надежде, что они напишут на ту же тему что-то свое).

Осень 1963 года. Пятый курс истфилфака Благовещенского пединститута отправляется на полугодовую педагогическую практику в школы области. Впрочем, практика продлится весь учебный год, только одна часть студентов будут проходить ее до Нового года, а другая, сменив «забойщиков», – до последнего майского звонка.

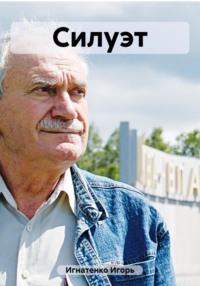

Еду в Тамбовку, где живет и работает мой отец, где я оканчивал школу, где год назад расстался навсегда с мамой… В маленьком чемоданчике, так называемой «балетке», – учебники и пособия для уроков, здесь же – тетрадка со стихами. Я уже печатался в институтской многотиражке «За педкадры», где два года исполнял обязанности ответственного секретаря. В глубине души давно уже понимал, что после окончания института учителем работать вряд ли стану, мечталось о профессии журналиста. Ну а получить филологическое образование в ту пору у нас в области можно было лишь в пединституте. Так что практика меня занимала постольку поскольку: хотелось новых впечатлений после спортивного лета, когда мне удалось в очередной раз стать чемпионом области по легкой атлетике и поездить по стране на крупные соревнования.

Дома в родной школе, в окружении старых наставников, в общении с молодыми учителями, нахлынули новые мысли и чувства, пришло вдохновение. И тетрадка со стихами стала пухнуть прямо на глазах. Одним их первых появилось тогда программное, как я его определял, стихотворение «Приамурье». Читая Комарова, Цирулика, Завальнюка, захотелось сказать о родных местах что-то свое.

Приамурье

Ночь такая белая от инея,

От луны, упавшей на межу…

Приамурье, лишь тебе доныне я

Сердцем и умом принадлежу.

Край родной с оврагами и ширями,

С голубыми пятнами озер,

С детства я тебя мечтами вымерял,

Да не все прошел до этих пор.

По тебе скучал средь южной зелени,

Где морской бурунится прилив.

Одного хотел я: чтобы спели мне,

Как Амур спокоен и красив.

Я к тебе летел сквозь расстояния,

Через паровозные гудки,

Чтоб прийти, робея, на свидание

С духом древней песенной реки,

Чтоб сказать простое «Здравствуй!» рощицам,

Синим сопкам и глухой тайге,

Чтоб весной над Зеей не поморщиться

Мне от ветра по большой шуге.

А когда кругом багульник вспыхнет

И меня согреет этот жар, —

Сердце на мгновение затихнет,

Молод ты иль безнадежно стар.

И пойдет, пойдет кружить-метелить

По садам черемушным дождем.

Обновят свои иголки ели,

Защебечут птицы знойным днем.

Отдрожит в мари степной пшеница,

Отцветут нехитрые цветы…

День короче, дольше вечер длится.

Лето, быстро промелькнуло ты!

И, храня терпение большое,

Средь октябрьских ранних холодов

Убирают хлеборобы сою —

Вплоть до первых девственных снегов.

………………………………

Ночь такая белая от инея,

От луны, упавшей на межу.

Приамурье, лишь тебе доныне я

Сердцем и умом принадлежу.

1963, сентябрь, Тамбовка.

Масштабность этих строк сменила тема предстоящего скорого расставания с институтом, который тоже стал родным – столько с ним было связано в яркие годы юности! А разве забудешь пожар осенью 1960 года, который лишил нас на два года родных стен и прибавил к обычным студенческим хлопотам и строительные заботы… Стихи писались как некое обращение к тем юношам и девушкам, которые сменят нас на студенческой скамье.

Наш институт

Он большой, торжественный и строгий,

Я когда-то робел у его порога.

Наш отец – он вырастил многих,

Наша совесть – судил он строго.

Он дарил нам веселые песни,

Он вручал нам глубокие мысли,

Горе, радость делили вместе,

С ним мужали и вместе выросли.

Он два раза рожден на свете —

Мы подняли его из пепла.

Наш союз нерушим и светел,

Наша дружба в беде окрепла.

Он теперь ожидает новое

Молодое племя студентов.

Он научит вас делать многое

И на многое даст ответы.

Ваш отныне он станет навечно.

Заступайте науке на службу,

Принимайте привет сердечный,

Начинайте большую дружбу.

1963, сентябрь, Тамбовка.

Однако приподнятость чувств уступила место будням учителя-практиканта, и оказалось, что занятие это не для слабонервных. Теперь понимаю, чего мне стоила улыбка над самим собой тогдашним…

На практике

1.

Дети – сущие мучители!

Отчего я стал учителем?

В классе гомон, шум и смех,

Тут уйми попробуй всех.

Тема нынче – «Звуки речи»,

В классе слышен свист «картечи»:

Из резинок бой затеян,

Так, бесспорно, веселее.

Как не стыдно, пионеры!

Принимаю срочно меры:

На ногах стоит весь класс —

Это раз;

Шевельнутся лишь едва —

Выгоняю – это два;

Коль наказывать вас скоро —

Оставляю всех без сбора;

Забираю дневники —

Пусть приходят старики;

В понедельник, хоть не надо,

Задаю заданье на дом.

Разбегайтесь по домам,

Приводите ваших мам!

……………………………

Так окончилась суббота.

Больше в школу неохота.

2.

Пролетело воскресенье,

Позабылись все мученья.

Прихожу – спокоен класс —

Это раз;

Отдыхает голова —

Это два;

Ликование внутри —

Это три;

Нет волнения пустого,

Понимают с полуслова,

Чуть вопросами затронь их —

Дружно тянут вверх ладони,

Все, что знают, отвечают,

Нерадивых дополняют.

…………………………..

Нет, неплохо все же, братцы,

Быть учителем, признаться!

1963, сентябрь, Тамбовка.

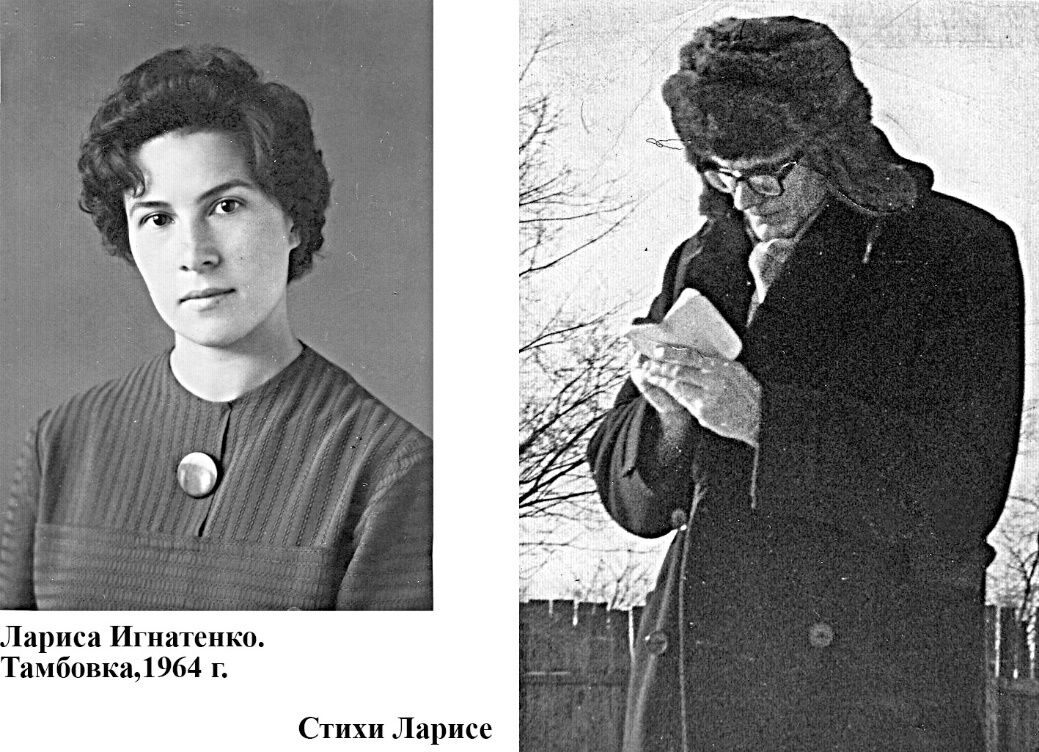

Судьбе было угодно, чтобы именно на педпрактике я повстречал Ларису Карпову, свою будущую жену, которая тогда первый год работала в должности учителя математики. Поначалу наше чувство развивалось как некое лирическое предощущение в есенинско-фольклорном ключе, а самые первые стихи, посвященные молодой математичке, сочинены были экспромтом. В перерыве между танцами не помню уж какого праздничного вечера мы зашли с нею в пустой класс, и я тут же на доске написал мелом вот эти строчки…

КарпЁнку

Ох как трудно,

Ох как невесело

Одному быть,

Всегда одному.

Ходят девушки

Мимо с песнями,

А кому поют —

Не пойму.

Ходят девушки,

Улыбаются

И смеются враз

Звонко-весело.

Голова моя,

Словно мак,

Склоняется,

И летит душа

Вслед за песнями.

Голова моя

По тебе болит.

Сердце вдребезги —

В сотни зимних лун.

А в глазах твоих

Речка,

Небо ли.

Я от ласки их

Буду вечно юн.

Вот и кончилась

Песня звонкая,

Улетела вдаль

И рассыпалась.

Ходят девушки

Всё сторонкою.

На окне моем

Снег да изморозь.

1963, октябрь, Тамбовка.

Ну а потом районо направило меня, как человека мобильного и не обремененного семейными и прочими узами, в село Зеньковка, где приспело идти в декретный отпуск учительнице русского языка и литературы. В день отъезда запуржило-замело всю округу, и это было так романтично, что строки сложились в голове сами собой, а записал я их в тетрадь уже по приезде на место новой работы.

Снежные стансы

Как я хочу, чтоб эта замять

Кружила день, кружила два,

А с ней кружилась голова,

Лишь по тебе оставив память,

О снежно-чистая моя!

Не первый раз я робок в чувствах,

Но лишь сегодня умилен,

Огромной нежностью смятен.

Мне без тебя так будет пусто!

Да, я влюблен.

Спой на прощание мне звонко,

Махни сугробным рукавом.

Я в дальней от тебя сторонке

Средь тополей ноябрьски тонких

Нашел свой дом,

1963, ноябрь, Зеньковка.

Директор Зеньковской восьмилетней школы Николай Николаевич Тараканов определил меня на временный постой в дом бухгалтера местного колхоза «Рассвет». Хозяева выделили мне маленькую узенькую комнатушку, где жила раньше их старшая дочка, уехавшая оканчивать школу в тамбовском интернате.

Рядом с печкой у двери в мои «апартаменты» стоял новорожденный бычок с подвязанной под жгутиком на брюшке баночкой, которую он тут же по мере наполнения и расплескивал на пол. Но меня, рожденного и выросшего в селе, это нисколько не смущало.

Я был в плену у продолжавшего развиваться сильного чувства. По вечерам после уроков и дополнительных занятий в школе я садился за столик в своей каморке, отодвигал на потом стопку тетрадок, принесенных для проверки, и вдохновенно строчил новые стихи. Их было много, поверьте, десятка страниц альманаха не хватило бы напечатать сочиненное мною в те вечера. Одно из этих стихотворений начиналось строчкой, которую я носил в себе как камертон и некую поэтическую заготовку все четыре первых студенческих года. И лишь здесь эта строчка пригодилась и обрела продолжение.

Глаза любимой

Что такое любовь, мне никто не ответит,

Да и я никому рассказать не смогу.

Надо мною луна в бледном зареве светит,

Звезды падают вниз и блестят на снегу.

Точно так же глаза у любимой сияли.

Ты была хороша, словно иней в саду.

Мне ресницы твои лучше слов подсказали,

Где таится ответ, где я счастье найду.

Так сияйте огнем негасимым и вечным,

Лейте нежность в меня и ласкайте меня.

Я хочу, чтоб со мной ты была бесконечно,

Ведь любовью к тебе эти строки звенят.

1963, ноябрь, Зеньковка.

С разными вариациями вечная тема откладывалась во все новые и новые строчки, благо разлука лишь усиливала чувство, а нечастые встречи по выходным в Тамбовке, куда я приезжал навестить отца и мою математичку, заставляли писать и писать в надежде быть понятым моей избранницей.

Такое белое сиянье!

Такая ясная луна!

Морозное очарованье,

Тобою степь полным-полна.

Свеченье снега в полуночи,

Когда все звезды чуть видны,

Луна со мной обняться хочет,

Да не достать мне до луны.

Так ты, далекая, как небо,

Манишь меня, зовешь меня,

И я хочу сквозь явь и небыль

Коснуться твоего огня.

1963, ноябрь, Зеньковка.

Следующее стихотворение задумывалось как песня, и песней стало – нашей семейной, сокровенной, мотив к которой сочинила моя жена (та самая математичка). Мы ее певали не раз на домашних праздниках, знают и поют с нами изредка эти немудреные строки и наши дети.

И тогда, почти сорок лет назад, и сейчас мне не хочется ни слова изменить в написанном, как и в нашей совместной жизни не отрекаюсь ни от одного прожитого дня. Хотя было всякое…

Песня

Где ты, мой далекий, мой хороший?

Ночь спустилась тихо на поля.

Снится мне рассветная пороша,

В инее хрустальном тополя.

Звезды проплывают мимо окон,

В комнату роняя бледный свет.

Ты, любимый мой, сейчас далёко,

Мне к тебе пути-дороги нет.

Нет мне в снах покоя и отрады

Оттого, что в них приходишь ты.

Иней опушил деревья сада,

И стоят волшебные кусты.

1963, ноябрь, Зеньковка.

Постепенно лирический поток не то чтобы иссяк, но перешел в другое русло: мы с Ларисой объяснились и, более того, решили связать наши судьбы. В ту пору я написал следующие незавершенные стихи, в которых выступаю в роли некоего всамделишного учителя, хотя на ниве просвещения всю жизнь проработала именно жена, за что и стала под конец своей педагогической карьеры заслуженной учительницей России.

Ночная лампа,

Книжки на столе,

Тетрадки стопкой

Да цветок застывший…

Есть деревенька на земле,

Где я живу

И где тебя не слышно.

Иду ли в школу утром,

В ясный день —

Я вспоминаю голос твой, улыбку.

По грустному лицу

Разлуки бродит тень,

Да снег скрипит

Рассыпчатый и зыбкий…

1963, ноябрь, Зеньковка.

Практика близилась к концу, мои полгода честно были отработаны, в чем убедился посетивший меня в Зеньковке с проверкой преподаватель кафедры русского языка нашего института милейший и деликатнейший человек Александр Алексеевич Чешев. Он пробыл у меня в гостях сутки, посетил несколько уроков, разобрал по «косточкам» применяемые мною методические и прочие приемы, особо ругать не стал, хотя, наверное, было к чему придраться. Взамен я ему весь вечер, а ночевал он у меня же в комнатке, читал свои новые стихи.

Александр Алексеевич, фронтовик Великой Отечественной, стойко выдержал это и это испытание, благо коротать время нам помогала к тому же бутылочка доброго портвейна под щедрую деревенскую закуску моих хозяев.

Наутро Чешев уехал, а я вновь отправился в школу вместе с детьми наряжать елку. Близился Новый, 1964 год, и школьная елка была отнюдь не рядовым мероприятием для зачета практиканту, а именно тем праздником души, о котором так теперь тоскуется с годами.

Последний день года

За селом утонуло солнце

В снежно-белых сугробах-холмах.

Постучался мороз в оконце.

Огоньки засверкали в домах.

Ожидание новой удачи

И во мне, и во всех сообща.

Ну, конечно же, это значит —

Новый год к нам в окно постучал.

И недаром торопятся в школу

Малыши говорливой гурьбой

Праздник зимний, красивый, веселый

Встретить с елкою молодой.

31 декабря 1963 года, Зеньковка.