Полная версия

Лента жизни. Том 3

– А если все-таки победит Фишер?

– Не исключено. Ну что ж, придется советским шахматистам поднапрячься и возвратить себе корону в самое ближайшее время. Тем более что у нас есть перспективная молодежь. Двадцатилетний Толик Карпов – вот кого могу назвать прежде всего. Он шахматный принц, то есть уже становился чемпионом мира среди юношей. Почему бы не замахнуться и на взрослый титул? У него прекрасный тренер – гроссмейстер Семен Фурман, мы его называем в своем кругу чемпионом мира по игре белыми фигурами. Настолько сильно Семен Абрамович играет, имея право выступки. Теоретик он отменный. В работе с Анатолием зарекомендовал себя мудрым педагогом. Вдвоем они могут повалить кого угодно, помяните мое слово.

И вообще кладезь отечественных талантов неисчерпаем, как и сама шахматная игра. Правда, Ботвинник обещает создать шахматную программу для электронно-вычислительной машины, которая сможет одолеть человека, поскольку не будет никогда ошибаться в расчетах. Но это произойдет еще не скоро. Так что будем пока учиться у людей, ставших чемпионами мира.

– Благодарю вас, Михаил Нехемьевич, за интервью! Примите от амурских поклонников вашего таланта благодарность за посещение наших краев. Доброго здоровья и новых побед!

– Спасибо! В свою очередь, желаю всем вам успехов в обживании своего сурового и прекрасного Дальнего Востока и высоких достижений за шахматной доской. До свидания!

Амурское радио, зима 1972 г.

P.S. В следующем, 1973 году я вновь встретился с Талем, но уже далеко от Благовещенска. Случилось это в Ленинграде, куда я отправился в командировку по служебным делам. Там в то время как раз проводился межзональный турнир в цикле борьбы за звание чемпиона мира. Лучшие гроссмейстеры планеты шли приступом на «бастионы» Фишера, победившего-таки Спасского в скандальном и напряженнейшем матче в Рейкьявике.

Играл Таль тяжело, сказывалось слабевшее здоровье. Он много курил за доской на сцене, пробовал бросаться в лихие атаки на неприятельских королей, но чего-то не досчитывал до конца и терпел обидные поражения. Подойти к нему в кулуарах мне показалось неэтичным, да и о чем я мог спросить его? Главное он мне сказал, как теперь уже видится через годы, именно тогда, в конференц-зале «Амурки» после сеанса одновременной игры, в котором мне не довелось участвовать как игроку, но посчастливилось как журналисту. За что и говорю спасибо своей беспокойной профессии молодости.

Не ошибся в своем прогнозе Михаил Таль и насчет Анатолия Карпова, ставшего двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Умение заглядывать в будущее – в этом ведь шахматы тоже помогают неплохо, не так ли?

2012

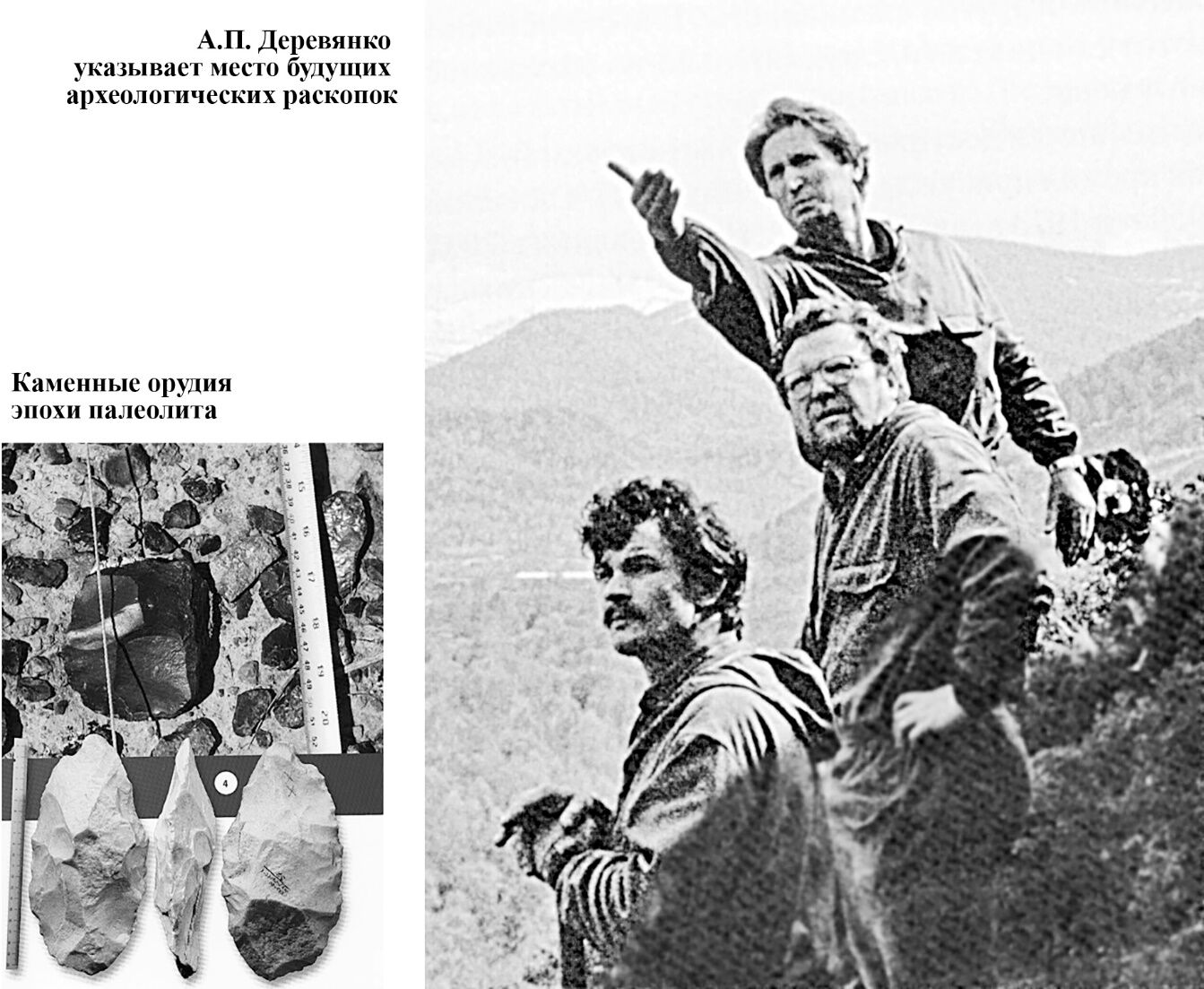

В глубину веков«Глубок, фундаментален труд А. Деревянко, посвященный одной из актуальных тем в современной истории – древнейшей истории Сибири и Дальнего Востока. Молодой историк привлек большое количество новых материалов, в том числе и самые последние, самые новые данные, полученные советскими археологами. Это вполне естественно, потому что сам автор этой работы – участник многих археологических экспедиций, и факты, на которые он ссылается в своем труде и которые приводит, получены им во время этих экспедиций. По существу, труд А. Деревянко – первый в советской исторической науке труд, посвященный истории племен Приамурья каменного века».

Так писал в «Комсомольской правде» 4 ноября 1972 года видный советский ученый академик Н. Г. Басов о нашем земляке Анатолии Деревянко, удостоенном премии Ленинского комсомола за цикл работ по археологии Дальнего Востока.

Коварное дно

Катер тряхнуло так, что в камбузе загремели чашки-кружки.

– Сели. Намертво! – горестно резюмировал капитан Слава Иванов. – Понесла нас нелегкая на этот Гуран! Эй, «лоцман», принимай конец…

«Лоцман» – Володя Пиков – побежал по берегу, словно специально мощенному крупными, один к одному, булыжниками, стал вколачивать ломик. Течение было настолько сильным, что катер накренился и грозил вот-вот перевернуться. С кормы завели трос, закрепили за ломик, и он загудел басовой струной.

– Что будем делать, Анатолий? – спросил капитан руководителя экспедиции.

Деревянко некоторое время молчал, оценивая обстановку, потом сказал решительно:

– Закрепитесь получше. Сниматься – завтра. А я пока схожу посмотрю, что там есть.

…И счастливый берег

Сутки стояли мы немного ниже устья речки Гуран, несущей свою ледяную воду в Амур. Сутки скрежетало днище нашего «Ярославца» о берег, поразительно напоминающий булыжную мостовую. Вполне возможно, что в старину в устье Гурана жили люди. Ну а если так, то плох тот археолог, который упустит случай обследовать предполагаемые места поселений древнего человека.

Рабочие экспедиции Сибирского отделения Академии наук СССР, а проще – первокурсники Благовещенского пединститута, будущие историки Олег Антонов, Леонид Еременко и Сережа Рачкин под руководством Деревянко сделали несколько шурфов, в которых были обнаружены любопытные находки: ножевидные каменные пластины и специально обработанные камни для скалывания этих пластин – нуклеусы, или иначе – ядрища. Поселение, найденное на этом месте, было квалифицировано как неолитическое, существовавшее примерно 3–7 тысяч лет назад. Неподалеку от катера было найдено и поселение более позднего времени, когда племена Верхнего Амура уже научались плавить металл.

– Держи, рыбаки! Может, это вам поможет хоть одну рыбешку поймать, – подзадоривал команду катера Деревянко, показывая кучку превосходных прямоугольных глиняных грузил.

– Смотри-ка! – удивился наш главный рыбак, моторист Витя Бабичев. – Желобки специальные на грузилах, чтобы привязывать было удобно к сетке.

– Да уж, небось пращуры без рыбы не сидели, – добавил Володя Пиков. – Это тебе не баночками пескарей таскать. Тут, брат, пахнет серьезным – таймешком, к примеру, или осетром.

Немного о прошлом

Писать о Деревянко мне одновременно и легко, и сложно. Легко потому, что я знаю его с той поры, когда мы вместе ходили в один класс Тамбовской школы, играли в одни игры, читали одни книжки. Вместе поступили затем в Благовещенский педагогический институт. А сложно потому, что слишком много осталось в памяти, трудно выбирать.

Вырос Анатолий в семье дружной, трудовой. Отец с малолетства батрачил на амурских кулаков, выучился ремеслу и большую часть жизни плотничал. А мать растила троих сыновей – Бориса, Леонида и младшего, Толика. Старшие братья были ребятами крепкими, учились в школе только на «отлично», были комсомольскими вожаками. Немудрено, что в такой атмосфере младшему Деревянко постоянно приходилось тянуться за братьями. Братья в библиотеку – и младший за ними, «пятерки» принесли из школы – и у него в дневнике отличные оценки. Воды принести, дров наколоть, корову напоить-накормить – деревенскому мальчишке не привыкать.

От подражания – к самостоятельности. Анатолий прошел этот путь к 16 годам, когда после десятого класса мы выбирали, куда пойти учиться дальше. Оба старших брата уже учились во Владивостоке, в политехническом институте. И для Анатолия, казалось бы, все было ясно: иди по стопам Бориса и Леонида.

Но Анатолий решил иначе. В 1959 году он поступил в Благовещенский пединститут. К тому времени круг его интересов вполне определился. Произведения Миклухо-Маклая, Пржевальского, Козлова стали его любимыми. А книгу Козлова «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото» он зачитал буквально до дыр и очень дорожил ею.

На историко-филологическом факультете Деревянко проявил себя не только как студент, жадно тянущийся к знаниям, но и умеющий четко распоряжаться ими, отстаивать свою точку зрения. Спорили мы немало, случалось, до хрипоты и взаимных обид. Но, признаюсь, чаще всего прав был именно он.

Счастливый случай?

Год 1961-й стал поворотным, ключевым в биографии Анатолия Деревянко. В то лето к нам в область приехала археологическая экспедиция под руководством профессора Алексея Павловича Окладникова, видного ученого, неутомимого разведчика тайн древности. Мы, второкурсники, жадно слушали каждое слово Алексея Павловича во время лекции, которую он согласился прочитать в нашем институте.

Стало известно, что экспедиции требуются рабочие на раскопки. Перед Анатолием внезапно открылась возможность из мира книг шагнуть в заманчивый мир поиска тех исторических истин, которые сами рождают книги, закладываются в фундамент советской исторической науки.

Вместе с Борисом Сапуновым Анатолий становится сотрудником экспедиции. Лопату держать в руках парни умели, ну а прочим премудростям археологии их взялся обучать сам профессор, зорким своим глазом подметивший в юношах жажду познания.

И профессор не ошибся в своих учениках. Трудолюбием парни были наделены с детства, а способности творчески, научно осмысливать все найденное – этому они научились у своего руководителя.

Мало отыскать места поселения древних людей, тщательно скрытые временем. Мало осторожно и умело раскопать их и извлечь на свет орудия труда и войны, кухонную утварь и предметы обихода, многие из которых рассыпались на кусочки. Мало восстановить их, придать им первозданный вид.

Главное – понять, что за люди держали вот эту чашку или наконечник стрелы, чем жили, чему радовались, против чего боролись наши далекие предки.

Труд и талант

С той поры, когда Анатолий Деревянко шагнул в мир археологии, минуло достаточно много – двенадцать лет. А он еще молод – ему всего 30. В 22 года стал кандидатом исторических наук, в 28 – доктором. И должность у него солидная – заместитель директора по научной работе Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. Того самого института, где директором его учитель, «крестный отец» в науке, ныне уже академик, Алексей Павлович Окладников.

Но застать на месте за кабинетным столом Анатолия Пантелеевича можно лишь в немногие месяцы зимы, когда идет обработка материалов, собранных в многочисленных летних экспедициях.

Где только не побывал Деревянко за эти годы! Приморье и Амурская область, Якутия и Красноярский край, Иркутская, Читинская области, Монголия…

Я держу в руках книгу Деревянко «В стране трех солнц» – рассказ археолога о древностях Приамурья. Это научно-популярная книга, а число специальных работ, журнальных публикаций и научных статей, написанных им, исчисляется многими десятками.

Археолог – тот же путешественник. А походная жизнь требует закалки. Надо уметь работать в зной и холод, ветер и дождь. Палатка и спальный мешок на долгие недели становятся и твоим домом, и постелью. В общем котле не часто бывают разносолы. Но трудности Анатолий переносит легко: сказывается отличная физическая подготовка. В пединституте Деревянко играл за сборную волейбольную команду, был чемпионом области, перворазрядником.

Анатолий не мыслит себя без этой тревожной и подчас неустроенной жизни археолога. Его редко видят родители, дочка Леночка, еще реже – братья. Но увлеченность работой, непередаваемая творческая атмосфера, своеобразная романтика настолько сильны, что и жена Анатолия – Женя, выпускница Благовещенского пединститута, способный лингвист, литератор – тоже загорелась работой своего мужа и стала археологом. И уже заканчивает кандидатскую диссертацию.

Кандидатом исторических наук стал и давний институтский друг Деревянко – Борис Сапунов, который был директором Амурского краеведческого музея, а сейчас преподает археологию в родном институте.

Более того, Анатолий Пантелеевич Деревянко является научным руководителем выпускника Благовещенского пединститута Анатолия Мазина, своего активного помощника, большого знатока севера Амурской области, неутомимого разведчика уникальных художественных памятников древности – «писаных» камней.

Курс прежний

И я снова вспоминаю июль позапрошлого года, когда мы полмесяца поднимались вверх по Амуру на катере. Это была разведка, своеобразное макетирование будущей карты археологических раскопок.

На Гуране мы простояли сутки. Вода поднималась, что облегчило нашу работу. В полдень катер снялся с мели, и мы вышли на створы.

Анатолий сам встал к штурвалу. Течение в этих сжатых сопками местах было стремительным, но Анатолий управлял катером уверенно. Не впервой он брался за штурвал, знал лоцию, умел быстро отыскивать обстановочные знаки.

– Послушай, – обратился я к нему, кивая на пухлый, видавший виды блокнот, лежащий рядом с картой. – На сколько лет ты запланировал себе работы в своем «гроссбухе»?

Анатолий ответил сразу, как о давно решенном, известном и рассчитанном до мелочей:

– Здесь лет на десять-пятнадцать. А вообще – на всю жизнь хватит. – И замолк, отыскивая на далеком левом берегу оранжевое пятно очередной створы. Курс – к ней. Там ждал нас новый поиск.

«Амурская правда», 13 января 1973 г.

Утверждение

Заканчивался отчетный концерт Амурского народного хора перед земляками-благовещенцами. Зрители тепло приветствовали артистов. Мы привыкли и как должное принимаем слова благодарности талантливым энтузиастам самодеятельной сцены. Они и теперь прозвучали в притихшем зале. А вот последующее сообщение председателя областного хорового общества Н. А. Лошманова для большинства оказалось совершенно неожиданным:

– Руководитель хора Владимир Яковлевич Пороцкий принят в Союз композиторов СССР!

Отставив баян, еще не остывший от игры, в русской рубашке навыпуск – счастливо и устало улыбался молодой черноволосый мужчина. Первый профессиональный композитор в нашей области.

Шла репетиция. Небольшой зал старенького корпуса Благовещенского музыкального училища почти полностью занят был хором, струнным оркестром. За дирижерским пультом хозяйничал Леонид Израйлов, рядом на крохотном пятачке расположился директор училища В. А. Побережский. Впрочем, сейчас он был в более привычной для нас роли солиста.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Нехама – голубиная верность (иврит).

2

Авторское название статьи. В газете было – «Совесть не продается»