полная версия

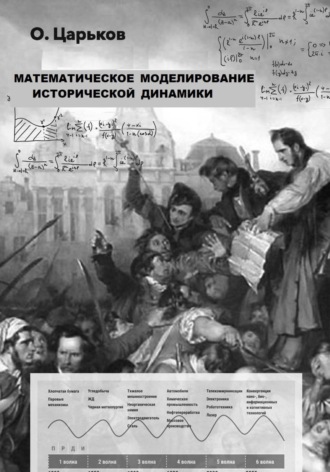

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

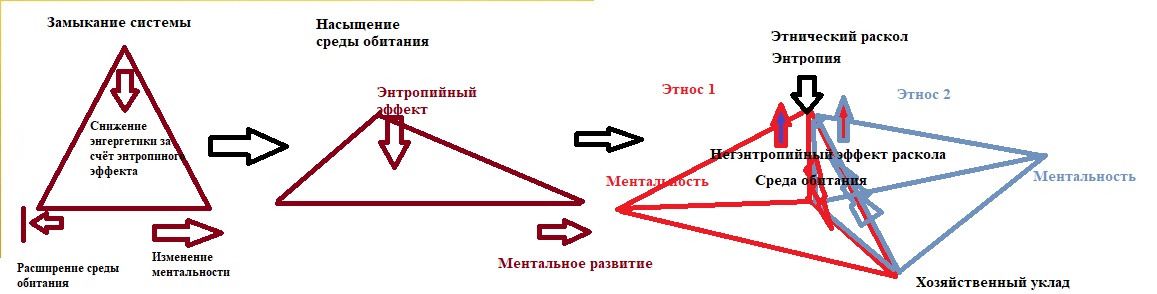

Снижение энергетики этносоциальной системы при фиксированном хозяйственном укладе приводит к тому, что управляющая подсистема, стремясь сохранить площадь институциональной матрицы начинает раздвигать границы системы,” раздвигая” границы системы в направлении среды обитания и ментальности. В тот момент, когда выполняется уравнение , устойчивость системы становится равной 0, вследствие чего она сходит с траектории. Поскольку предел значения определяется ограничением (6*), энтропийный эффект сказывается на изменении ментальности этноса, связанную со снижением пассионарности этноса. Механизм этнического надлома иллюстрирует схема 16.

Схема 16. Механизм этнического разлома

При нормальных обстоятельствах регулятор имеет возможность избежать подобный сценарий, устроив пересборку системы844, в основе которой лежит переход на новую технологическую платформу. При этом в случае ошибки или сбое подсистемы управления имеется вероятность попасть в катастрофу сборки, описанную в §21.

Рассмотрим ситуацию, когда под воздействием регулятора перестраивается, кардинально меняя свой технологический базис или его часть. Этот процесс может возникнуть по совершенно разным причинам. Например, это может быть модель революционной ситуации, когда „верхи не могут, а низы не хотят”845 существовать по-прежнему. В чисто экономических моделях это может быть переоснащение промышленного парка, замена одного продукта массового потребления на другой или внедрение новых технологий846. В рассмотренной выше геополитической модели она представляет собой наращивание военного потенциала и ускорение логистики или убывание со временем коэффициента ресурсной функции .

Предположим, что издержки на внедрение новой платформы, позволяющей перейти системе на новую траекторию, сохранив свою жизнеспособность, производятся из затрат, идущих на поддержание прежнего продукта. Аналогии этого процесса можно найти в различных событиях, начиная участие в выборах и заканчивая сменой социально-экономической формации. Математическая модель такой структуры, заменяющий одну платформу y(t) на другую z(t) определяется системой уравнений:

K= – = – +αΩy+g

K= – = – +α*℧z+g*

где z(t) – производство нового продукта в момент t, dz/dt – интенсивность его производства во времени. Параметры ℧ и α* характеризуют капитализацию новой платформы и эффективность использования ресурса, соответственно,а g* – выгоду от освоения единицы ресурса.

По окончании перехода и истечении времени Δt система достигает точки М*. В этой точке возможны два исхода:

– доходность обеих платформ остаётся положительной, т.е. система продолжает существовать и переходит с одной траектории развития на другую,

– доходность системы становится отрицательной, т.е. терпит катастрофу. (Случай, когда система не обеспечивает выигрыш, но и не приносит убытков, нами не рассматривается, поскольку события в этой точке зависят от случая, как в точке тривиального равновесия).

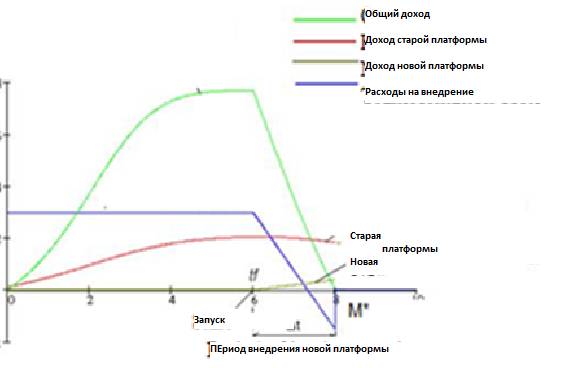

Рис. 30. Трансформация системы при смене платформ

Рис. 30 иллюстрирует поведение системы при фиксированных показателях параметров и линейном снижении доходности старой платформы. Для того, чтобы этносу гарантированно избежать катастрофы, можно действовать разнообразными способами. Один из вариантов преодоления коллапса заключается в повышении доходности нового продукта за счёт его исключительности, что не требует особых комментариев. Этот метод является способом преодоления катастрофы в условиях дефицита, что наблюдается довольно редко. Он позволяет повысить доходность системы в точке М*, достигнув положительных значений. Как показывает модель, снижение затрат на старый продукт не дает необходимого результата: вместо вывода системы из катастрофы ситуация только усугубляется. Причиной этого становится уменьшение общей доходности: так как в переходном процессе её основная часть обеспечивается старым продуктом, а искусственное снижение его объёмов вблизи точки катастрофы только приближает крах всей системы. Историческими примерами такой «модернизации» являются судьбы Старого Режима во Франции, Османской империи и империи Цин в новое время. Их элиты явно осознавали необходимость реформ, но не могли их провести ввиду собственной социально-информационной (сословной) ограниченности. Траектории, изображённые на рис. 30-32, иллюстрируют смену платформ с применением различных сценариев. Они могут быть интерпретированы, как изменение конкретного социума, где регулятором выступает надстройка, т.е. государство.

Рис.31. Снижение темпа издержек на модернизацию платформы

Альтернативным вариантом решения проблемы является сокращение темпа снижения издержек на переход847. В случае, изображённом на рис. 31, катастрофа системы вследствие замедления скорости перехода не наступает. Отсюда можно сделать вывод, что для каждой сложной системы, приближающейся к точке бифуркации существует некоторая критическая интенсивность расходов на переход. При её превышении она терпит катастрофу из-за перенапряжения. Эта модель описывает европейские революции 1848 года и последовавшие за ними попытки модернизации континентальной Европы. Если войны за объединение Германии и Италии представляют собой успешный пример такой политики, то судьбы Австро-Венгрии и Второй Империи во Франции являются прямым результатом „перенапряжения”.

Другим вариантом снижения интенсивности является растяжение интервала планируемой перестройки: чем он больше, тем её ниже скорость, но выше суммарный перерасход. Подобный способ преодоления точки бифуркации достаточно умозрителен, поскольку за редким исключением регулятор не может влиять на параметры функции издержек.

Наиболее реализуемым сценарием является раннее инвестирование средств в новый продукт. Рис. 32 иллюстрирует, что этот способ надёжно выводит систему из точки катастрофы, но снижает средний уровень доходности. Подобный способ наименее рискован и ориентирован на дальнюю перспективу, что противоречит исходному тезису модели, ориентированной на получение сиюминутной выгоды. Успешным примером преодоления точки ветвления таким способом является история второй Британской империи (1773-1907 гг.), которой удалось преодолеть катастрофу за счёт исключительно выгодного стечения внешнеполитических обстоятельств, позволивших за счёт экзоэкономических методов резко повысить доходность своего национального хозяйства и за этот счёт избежать социальной революции. Капитализму, протагонистом которого являлась Англия, изначально присущи противоречия, которые ею разрешались за счёт эксплуатации некапиталистической периферии. В отличие от Великобритании, Россия в начале ХХ века на этом пути потерпела неудачу вследствие недостатка ресурса и неблагоприятного стечения обстоятельств

Рис.32. Превентивное инвестирование в новую платформу

К концу XIX века примеру Великобритании последовали остальные страны „индустриального ядра” капитализма, которые в процессе неэквивалентного обмена с другими государствами изымали у них сырьевые ресурсы и товары, параллельно разрушая некапиталистические формы производства. Это позволило им «получать все новый и новый приток пролетаризированной рабочей силы»848. Эта политика успешно применялась Бисмарком и Ф. Рузвельтом849, которые использовали промышленный потенциал своих стран и эксплуатацию внешних рынков для преодоления точки ветвления.

§47. СМЕНА ПЛАТФОРМЫ

„Технология, значительно превосходящая по уровню известные нам, неотличима от магии” (Артур Кларк)

Конструирование институциональной матрицы, как базиса этносоциальной пирамиды, является прерогативой блоков IV и V подсистемы управления. Для того, чтобы выжить, она должна иметь собственный сценарий технологической перестройки. Если это происходит, то государство продолжает функционировать, но с системной точки зрения будет представлять собой уже совершенно новую структуру с другими граничными условиями и, соответсвующими им критичными и закритичными областями. С философской точки зрения она будет представлять другую формацию (систему), которое только внешне будет схоже с прежним. Обновлённая система начнёт свой цикл развития, который также рано или поздно закончится по мере накопления энтропии и приближении к своей критической точке.

В каждом из рассмотренных сценариев величина ресурса S (, γ, p) и издержки освоения ресурса не зависят от времени, что часто не так. Истощение природных ресурсов, демографические изменения, сокращение среды обитания вследствие катаклизмов различного рода850 существенно влияют на их значения. Функции S ((t), α(t), γ(t), p(t)) определяют срок жизни системы и заставляют её предпринимать определенные шаги по своему самосохранению. Единственным выходом для этого является выход на новую траекторию.

Используя результаты анализа ресурсно-демографической модели (50), можно качественно определить некоторые значения параметров системы. Допустимый срок Δt конструирования платформы Ω располагается в пределах интервала . Откуда следует, что . Другим временным ограничением на длительность трансформации является период, когда доходность системы неотрицательна, т.е.

Р(t)= φ (у, α.…, t, Ω) -

С учётом (52) имеем 0≤ φ (у, α.…, t, Ω) -, где

φ (у, α.…, t, Ω) (60).

Если неравенство (60) в докритической области (на динамически устойчивой траектории) не выполняется, то это означает, что переход на новую траекторию без катастрофы не произойдёт (необходимое условие). Из условия (2.2) для закритичной области, следует, что Ω . При линейной аппроксимации функции получаем, что откуда следует неравенство, позволяющее найти условия перехода в новый аттрактор:

0≤ φ (у, α.…, t, Ω) .

Оно справедливо при γ≥1, откуда следует, что в закритичной области могут внедряться исключительно примитивные технологии.

С учётом (2.1.) можно определить достаточное условие перехода системы на новую платформу для докритичной области:

(61)

Несоблюдение условий соотношения (60) не означает невозможность перехода системы в новый аттрактор и её неминуемую гибель, но предполагает адекватную реакцию регулятора, который должен обеспечить достаточную интенсивность вложений в новую платформу с учётом неравенства (61). На инерционной фазе снижение продуктивности технологической платформы характеризует параметр

.

С учётом аппроксимации §21 он приобретает форму, причём 851.

Поскольку , не теряя общности, можно считать, что функция выгоды выглядит как , в этом случае для цены она принимает вид , а время жизни технологической платформы составляет .

Согласно §§20 и 34 скрытая эффективность системы равна , а потенциальная . Их соотношение, т.е. скрытая производительность, характеризует нарастание внутрисистемной энтропии на инерционной фазе:

.

Помимо износа производственных фондов эффективность определяется параметром γ, который представляет собой глубину использования ресурса: чем меньше его значение, тем больше доля добавленного продукта в общем объёме производства. Его значение определяется способностью платформы Ω извлекать ресурс и, следовательно, его улучшение возможно только в процессе её замены. Когда на начальном этапе инерционной фазы колебания становятся свободными, они качественно описываются в §34 режимом . Этот процесс связан с внутренним упорядочением системы и появлением балластных элементов, которые „уклоняются от ответственности”. С этого момента частота характеризуется показателем затухания, который должен соответствовать следующему условию:

(62.1),

где – начало инерционной фазы. Из §29 имеем, что длительность инерционной фазы траектории равна:

.

Отсюда получаем ограничение для коэффициента затухания:

(62.2)

В ресурсно-демографической модели (50) главным из условий успешного запуска новой технологической платформы является требование, чтобы соблюдались неравенства и . Не рассматривая подробно сценарии в рамках ресурсно-демографической модели VSM 5, 6 или 7, следует отметить, что переход на новый технологический уровень возможен только во временном интервале , когда имеется достаточный ресурс. При появляется элемент случайности, вследствие вмешательства внешней среды, поскольку в эти моменты система балансирует на грани дефицита ресурса.

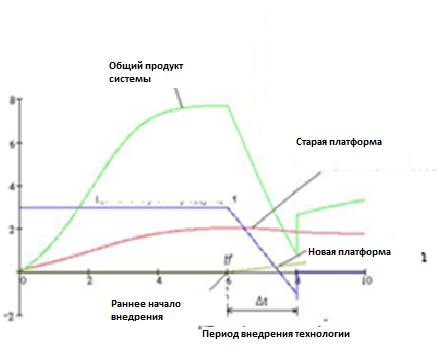

Интенсивность строительства новой технологической платформы является важной характеристикой сохранения системы на траектории. Её внедрение по трём сценариям иллюстрирует рис. 33. В случае простейших технологий, например аграрных, как правило, происходит мгновенно или почти мгновенно. Более сложные технологии (индустриализация) требуют гораздо большего времени, которое сопоставимо с жизнью системы. Таким образом, должно выполняться правило, согласно, которому . В случае, когда , риски для перехода минимальны. Иная ситуация возникает, когда оно не выполняется. В этом случае, управление заключается в том, чтобы начать процесс формирования платформы задолго до выхода ресурсов на уровень .

Рис. 33. Сценарии перехода на новую технологическую платформу с учётом демографической составляющей

Внедрение простейших технологий, например, аграрных, как правило, происходит мгновенно или почти мгновенно. Более сложные технологии (индустриализация) требуют гораздо большего времени, которое сопоставимо с жизнью системы. Таким образом, должно выполняться правило, согласно, которому . В случае, когда , риски для перехода минимальны. Иная ситуация возникает, когда оно не выполняется. В этом случае, управление заключается в том, чтобы начать процесс формирования платформы задолго до выхода ресурсов на уровень . В случае, когда ресурса и/или времени недостаточно для модернизации, необходим их приток извне852. Он осуществляется в формы займов, экзополитарным путём или за счёт внешней интервенции853.

Инерционность системы Ξ позволяет долгое время „сглаживать” энтропийные отклонения за счёт внутренних резервов ИИМ. Её стандартизация и внутренне упорядочение фиксируют значения оператора в точке равновесия , принимая конкретные значения, что сохраняет свойство линейности. На этапах обскурации и гомеостаза у системы Ξ линейность сохраняется благодаря тому, что не остаётся ресурсов на модернизацию. Вследствие этого характеристические корни матрицы начинают предсказуемо убывать, стремясь к нулевой отметке, но никогда не достигают её.

§48. „БОЛЬШОЙ БРАТ”

„Власть портит человека, а абсолютная власть портит абсолютно” (Дж. Актон)

Определение общественного интереса, в качестве соединения отдельных частных интересов, подрывает возможность обсуждения и игнорирует способы, при помощи которых индивидуальные цели мог быть достигнуты путём диалога. Идеализация демократии малых масштабов или сведение к минимуму реальных различий, которые существуют в крупных сообществах, не могут являться базой для достижения консенсуса. Главное противоречие плюрализма состоит в исходной посылке о том, что интересы постоянны, а предназначение управления состоит лишь в том, чтобы служить их проводником, а не отстаивать собственную позицию, которые формируется в процессе дискуссии с оппонентами или всем обществом. Только в классической афинской демократии и на заседаниях в мэриях Новой Англии, граждане говорили непосредственно друг с другом.

Точка зрения людей на животрепещущие темы может поменяться в ходе дискуссии с людьми других взглядов, если им дать больше информации и установить правила вежливости и корректности. Мало кто из борцов за те или иные узконаправленные цели будет утверждать, что его дело важнее всех прочих добрых и важных дел, если ему напрямую рассказать о других интересах и потребностях. В этих условиях введение уравнительных учреждений представляет собой фактор, способствующей увеличению коллективной солидарности на уровне сообществ854, но не способствует их технологическому развитию.

На определённом этапе своего развития каждая этносоциальная система создают строгие правила и стимулы, чтобы преодолеть тенденцию предпочтения семейным и дружеским связям. Они включают практику проведения экзаменов при приеме на государственную службу, квалификационную оценку достоинств и заслуг, правила, касающиеся конфликта интересов, а также законы против взяточничества и коррупции. Однако, сила естественных человеческих связей настолько велика, что они постоянно дают о себе знать, постоянно возвращаются. Это связано с тем, что элита для удержания власти и укрепления своего престижа (§27) использует многообразие механизмов группового отбора (§12-14,19, 35), которые противоречат принципам свободной конкуренции.

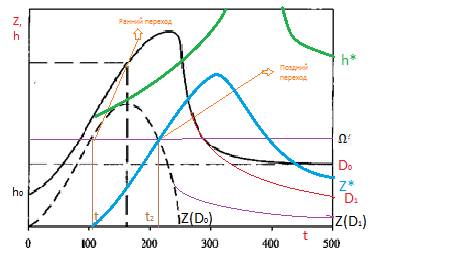

Взаимная солидарность элементов подсистемы управления в рамках групп с частными интересами, формирующими элиту, стимулируется условиями, которые уменьшают их внутригрупповую вариативность в противовес базовым элементам. Ранее были определены три основных параметра, к которым относятся размеры периферии системы, интенсивность заселения и этническую сплочённость (системная целостность). В идеальном варианте соотношение численности элиты и населения должно соответствовать соотношению, но, как показывает рис.14 этого не происходит даже в условиях равновесия. Этот эффект вызван эффектом запаздывания (рис.15 и 16). Одним из его визуальных проявлений являются различные вариации принципа Питера855, тормозящие принятие решений.

На инерционном этапе развития этноса эффект запаздывания присутствует постоянно и становится причиной структурных разрывов. Ои вызываются непропорциональным распределением ресурсов вследствие неравномерного развития базовых элементов и подсистем. На этой части траектории внешняя граница системы фиксируется (§38) или колеблется в определённых пределах (§23). Для того, чтобы определить излишки системных элементов, которые образовались за период из n циклов, используем систему (27), исключив из неё независимые от времени составляющие. Она выглядит следующим образом:

(63).

Рис.34. Соотношение численности элиты к популяции (n=12, k=3, =0.5)

Рис. 34 иллюстрирует динамику элиты относительно остального населения. Если в начале периода её всюду достаточно, то к середине периода ощущается её нехватка при относительно коротких и длинных сдвигах. При увеличении коэффициента кривые зависимости разглаживаются, приближаясь по форме к синусоидам. Удовлитворительной является ситуация при n= 2,3 и 4. В остальных случаях в середине периода появляется дефицит, который восстанавливается к концу периода. Вследствие автоколебаний в одной части периода, сразу следующего за нулевым циклом, имеется переизбыток КВ, вслед за которым следует увеличение ЕО. Их перераспределение при переизбытке происходит неравномерно, вследствие чего внутри элиты происходит расслоение.

Интегрируя (61) по периодам „излишка элиты”, получаем, что на протяжении периода возникает ЕО, которые перераспределяются между „стационарной” элитой численно равной . При n≥3, n получаем, что в течение всего периода, состоящего из n циклов группа КВ, равная , окажется „без должности” при остановке роста. Это значение логично связать с геополитической моделью (§23), где коэффициент характеризует скорость освоения вновь приобретённой территории. Поскольку колебания числа КВ за цикл равны , а амплитуда изменения численности элиты основной территории – . Сопоставив этот результат с ограничением (59.2) и, подставив , получаем, что

(62.3).

Переизбыток элиты влияет на престиж центральной власти и, как правило, порождает политическую нестабильность. Анархия вызывает рост числа миграций: появляются беженцы из пораженных войной областей или из областей, производительный потенциал которых был разрушен. Их появление ведет к эпидемиям. Возросшее бродяжничество заносит болезни в области, которые оставались изолированными в лучшие времена. Кроме того, бродяги и нищие скапливаются в городах, увеличивая их население. Это приводит к превышению эпидемиологического порога (критической плотности населения, выше который начинается эпидемия). До инерционной фазы подсистема решает эту проблему за счёт расширения, а в период надлома и после него „излишние” системные элементы вытесняются на периферию и/или за пределы этносоциальной системы.

Таким образом, скорость затухания свободных колебаний этносоциальной системы, т.е. прекращение ротации кадров, определяются тремя показателями: технологическими характеристиками, количеством циклов в периоде и целостностью. Именно они определяют срок жизни системы. В связи с этим для сохранения и продления движения системы на эволюционной траектории является увеличение емкости среды. Оно достигается двумя основными методами856. Упорядочение элементов системы в стадии надлома дает им гарантию безопасности. В потестарных обществах ЕО могли концентрироваться только в естественных цитаделях или в местах, которые могут быть приспособлены к обороне857. Будучи заинтересована в доходах, сильная власть предохраняет податное население от угрозы и, установив стабильный внутренний мир, увеличивает количество доступных ресурсов, т.е. способствует внутренней колонизации. Вторым механизмом, снижающим скорость затухания, является повышение фактической производительности системы путём стимулирования производителей и/или расширения производственной базы858 в рамках существующей технологической платформы.

Тактическим решением удержания системы на эволюционной траектории является мобилизация системных элементов. Он заключается в ликвидации структурных разрывов с целью повышения фактической эффективности AI до уровня скрытой CI и заключается в добровольном или насильственном исключении балластных элементов системы. Крестовые походы, Реконкиста и Конкиста, проводимые под флагом религии, колонизация обеих Америк, Сибири, Южной Африки и Австралии под флагом прогресса являются примером политики сброса лишней энтропии. В этом ключе распад колониальных империй и недолгая агония СССР явились спасением для элиты европейских колониальных метрополий и России. Избавившись от негатива, они получили возможность обновить свои и „перескочить” на новые траектории развития.

В историческом плане „сброс внутрисистемного балласта” выражается в переселении части этноса с исконного ареала на другие земли. Угроза жизни и благополучию провоцирует часть населения на эмиграцию, ведущую к расколу единого этнического поля. Подобные процессы неоднократно наблюдались в истории в форме колонизации, спонтанной или целенаправленной. Покидая свою родину, эмигранты разрывают с нею связи и обретают пассионарность, которая даёт им шанс выжить на новом месте. Имеется множество исторических примеров этого процесса с древнейших времён (полинезийская, финикийская и греческая колонизация) до возникновения переселенческих колоний в Исландии, Новом Свете859, Южной Африке860 и Австралазии861.

Внешняя колонизация имеет множество различных форм, начиная от переселений небольших этнических групп, вплоть до целенаправленного заселения территорий маргинальными элементами. Набеги „народов моря”, хурритов, ариев, вандалов, аваров и гуннов на земли древних культур, как правило, заканчивались их ассимиляцией. Другой тип представляют собой финикийские и греческие колонии, представлявшие собой форпосты своих цивилизаций в «варварском мире». Ту же цель преследовали торговые фактории арабов, итальянцев, португальцев, голландцев и других европейцев, которые являлись местом «сброса» активных элементов. Покидая родину, пассионарные элементы общества, лишали свои метрополии импульса развития. Вследствие этого, многие греческие полисы862 и итальянские коммуны стагнировали, лишались части своей территории863, а иногда самостоятельности864. В таких же условиях более крупные этнические образования теряли управляемость, погружаясь в хаос на целые десятилетия. Некоторые из них восстанавливались, принципиально меняя 865, в то время как другие поглощались новыми этносами866.

Сохранившиеся в прежней среде обитания жители вследствие стеснённых обстоятельств867 имеют низкий коэффициент рождаемости и в большей степени подвержены эпидемиям. Помимо относительно низких темпов воспроизводства политическая неустойчивость способствует снижению емкости среды. В итоге она негативно воздействоует как на демографические нормы, так и на производственные возможности общества. С другой стороны, резкое падение популяции, наложенное на распад социальных связей, провоцирует рост числа пассионарных элементов, который закладывают основу нового этноса, но чаже способствуют консервации системы, возвращая её в начало инерционной фазы.