полная версия

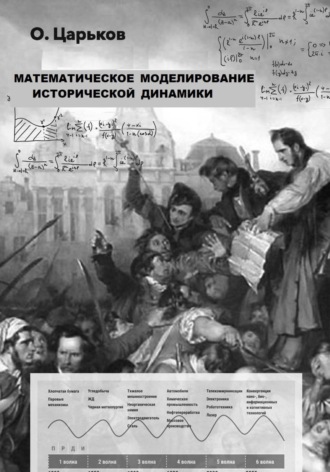

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Принципиально другой тип колонизации представляет собой „внутренняя” колонизация, позволяющая снизить энтропийность системы за счёт освоения «неразделённых земель», как выразился спартанский царь Полидор, выступая в поход на Мессению. Данный способ снижения внутрисистемной энтропии представляет собой увеличение демографической вместимости системы. Он осуществляется Блоком III за счёт дополнительных инвестиций избыточного продукта в оптимизацию внутрисистемных связей и представляет собой комплекс мероприятий по увеличению фактической эффективности системы.

Войны арабов, готов, франков, лангобардов, викингов, тюрок, направленные на покорение и частичное заселение соседних земель, являют собой аналогичные образцы. В данном случае происходит процесс поглощения слабых этносов, чья сопротивляемость не удовлетворяют условию (5). В ряде случаев их могла иметь превосходные характеристики в сравнении захватчиками, но низкая солидарность элит и апатичное отношение остального населения к власти вели к быстрой капитуляции и поглощению варварами.

§49. ЗАКОНЫ ПАРКИНСОНА

“… работа расширяется, чтобы заполнить время, отведенное на ее завершение” (С.Н.Паркинсон)

Кибернетический закон необходимого разнообразия содержит тривиальный принцип, согласно которому сложность подсистемы управления должна соответствовать сложности управляемой системы868. Необходимость учёта ошибок особенно существенна при рассмотрении поведения сложных систем. Таким образом, ограничения, накладываемые верхним уровнем иерархической системы на свои подсистемы, учитываются законом иерархических компенсаций: рост разнообразия верхнего уровня системы обеспечивается снижением разнообразия нижних иерархических уровней. Этот закон справедлив при условии, что верхний уровень системы способен обеспечить оптимальное управление. В других случаях рост разнообразия подсистем может как повышать, так и понижать разнообразие управления.

Для того, чтобы поддерживать необходимый уровень своего разнообразия, подсистемы верхнего уровня вынуждены получать его извне, что возможно только при условии соблюдения открытости, т.е. информационного и/или материального обмена со средой. Переход этнической системы в инерционную фазу развития. характеризуется стандартизацией базовых элементов системы и стереотипом поведенческим ЭСС (см. §19). Управляющие элементы не являются исключением из этого правила. Под „серпом Фрасибула” они теряют собственную идентичность и подчиняются общесистемному тренду, известному, как синдром Апполинария869.

Перенос разнообразия с нижних уровней на верхний уменьшает потери от неоднозначности и, следовательно, до определённого момента улучшает управление, приводя к деградации подсистем более низших уровней. В некоторый момент они возникает ситуация, когда их разнообразие становится минимальным. При дальнейшей унификации отдельные элементы утрачивают многие свои функции, но пытаются сохранить своё положение в иерархии. Вследствие этого они из эгоистических соображений870 начинают симулировать деятельность и „разводить кобр”.

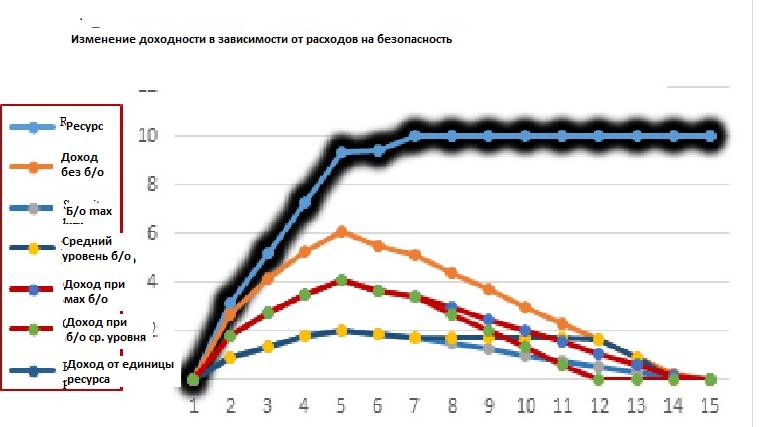

На рис.35 изображены различные варианты доходности системы в зависимости от расходов на управление. Независимо от своего характера рост издержек на неё не только приближает момент бифуркации, но и влияет на её устойчивость по мере приближения к ней. В этих условиях одной из задач регулятора в рамках удержания её на приемлемой траектории развития становится оценка реальности внешней угрозы, которую осуществляет блок V подсистемы управления. Другой его задачей является ограничение аппетитов подсистемы управления в целом и организации положительной обратной связи871 таким образом, чтобы

Рис.35. Зависимость доходности системы от расходов на управление

По мере своего замыкания этническая система начинает деградировать. Этот процесс начинается с того, что падает уровень образования населения. Основной причиной этого является монополия подсистемы управления на подготовку кадров с упором на узкую специализацию. Подобный подход порождает необходимость создания параллельных цепочек принятия решений, действующих в рамках своих приоритетных задач. Соперничество между ними вынуждает систему действовать иррационально, расходуя наличный ресурс на решение взаимную увязку решений. В этих условиях возникает вторая проблема управление – перекладывание ответственности за ошибку на конкурирующую и/или подчинённую структуру или внешние обстоятельства. Уклонение от ответственности принимает различные формы, простейшей из которых являются ссылка на авторитеты и творческий догматизм. При агрессивной и плохо образованной среде она превращает подсистему управления из слуги системы в её хозяина.

Обобщенный закон Паркинсона гласит, что „спрос на ресурс имеет тенденцию увеличиваться, чтобы соответствовать предложению ресурса”. Отсюда следует, что при редистрибуции продукта расходы на управление представляют собой монотонно возрастающую функцию. Поскольку, при и , значит, что при Р= φ ( y,α, β.…, Ω) -.

Поскольку , сделаем подстановку из чего получаем:

и Р= φ ( y,α, β.…, Ω) -.

Для перехода системы на новый технологический уровень область значений функции должна соответствовать неравенству:

(67).

Из (67) следует, что в интервале выполняется следующее соотношение: φ (y, α, β.…, Ω) -.

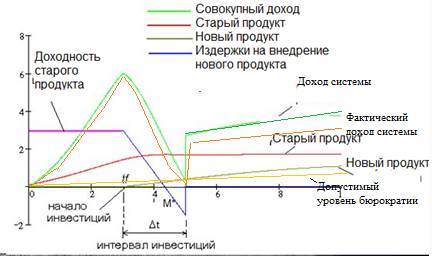

Рис. 36 иллюстрирует допустимый уровень бюрократии при оптимальном переходе системы с одной технологической платформы на другую, при котором не происходит катастрофа сборки.

Рис. 36. Предел расходов на управление системой

С учётом результатов §§25, 34, 35, 38, 39 можно определить, что для избежания досрочного разрушения системы вследствие внутренней энтропии функция расходов на управление подсистемы при всех неотрицательных значениях используемого y в интервале , где должна удовлетворять неравенству:

(68).

где K’=– скорость строительства новой технологической платформы. Соблюдение неравенства (68) является одним из правил саморегуляции институциональной матрицы, позволяющей системе сохранить свою целостность и механизм связи с внешней средой. При их игнорировании в определённый момент траектории начинается существенное замедление, а затем появляются другие предвестники бифуркации.

Действуя в пределах своей компетенции, управляющие элементы системы, имеют определенные полномочия и привилегии, связанные с ними. На инерционном этапе развития этноса, описанном в §38, количество вакантных позиций резко сокращается в то время, как число претендентов на них продолжает расти. Растущее конкурентное давление порождает у „коброловов” естественное опасение быть исключенными из системы. Высший эшелон власти предпочитает иметь в своём распоряжении управляемых исполнителей, а не решительных профессионалов, обладающих способностью критического мышления. В конце концов, когда выбранный кандидат заменит своего босса, он будет придерживаться тех же принципов формирования своей команды. Недостаток его компетенции стимулирует набор дополнительного персонала, дробление и ограничения задач и обязанностей между его представителями, что, в свою очередь, способствует перманентному количественному росту иерархических структур, осуществляющих прямое управление, построенное по принципу отрицательной обратной связи.

Вследствие этого возникает практика „замыкания” элит путём создания труднопреодолимых барьеров для потенциальных соперников. Первоначально это было происхождение, позже – раса и/или имущественный ценз, а затем – национальность и/или образование. В настоящее время используется комплексная стратегия, обеспечивающая безальтернативность выбора. В условиях информационной монополии она принимает форму многоступенчатой и чрезвычайно жёсткой системы группового отбора, которую осуществляет блок IV. Независимо от структуры этот процесс начинается на инерционной фазе и сопровождается перманентным ростом бюрократии и „замыканием” элиты. Во все времена он сопровождался постоянным увеличением административных расходов и безответственностью.

Используя „серп Фрасибула”872, элементы управляющей подсистемы обеспечивают своё существование, сначала ограничивая, а позже закрывая доступ в свои ряды критически мыслящих чужаков873. Для этого выстраиваться различные барьеры и препятствия, не имеющие никакого отношения к компетенции874. Такая регламентация, как и усиление диктата подсистемы IV, противоречат концепции homo economicus, вынужденных поступать иррационально. Вследствие этого их поведение видоизменяется, превращая практически все элементы, не входящие в элиту, формирующую управляющую подсистему и синхронизированные с ней элементы, в потенциальных преступников. Такая насильственная синхронизация большей части элементов системы приводит к всеобщей обскурации и разделению управляемого элитой „демократического” общества на две части – демагогов и охлос. Это явление, впервые проявившееся в эллинистических Афинах, периодически имеет место в мировой истории875.

Таким образом, каждая иерархия труда независимо от своего уровня и происхождения, получив монополию в области своей активности, постепенно и закономерно разрушается и впадает в фсостояние обскурации. Согласно определению В.Н. Гумилёва, она характеризуется снижением пассионарного напряжения ниже гомеостатического уровня за счет интенсивного роста числа субпассионариев, которые занимаются расхищением ресурсов: материальных и духовных ценностей и навыков, накопленных в инерционную фазу. Их доминирование в системе управления делает невозможным любую конструктивную деятельность, поскольку вся их активность с императивом: „Будь таким, как мы”, направлена на удовлетворение личных потребностей и исключение конкурентов из активной деятельности.

Наиболее иллюстративно данное явление заметно в военной сфере. Существенное усложнение военного искусства, боевой техники и систем вооружения в индустриальный период требовало от военных профессионалов не только специальной подготовки, но и методичного повышения уровня знаний876 и расширения кругозора. Как следствие гражданское общество стало иначе воспринимать военных профессионалов, отдавая им дань уважения не только как героям сражений и боевых кампаний, но и как относительно прилично образованным людям. Однако, рост авторитета командного состава вооружённых сил в американском обществе не разрушил барьера, разделявшего военных и гражданских представителей элиты. Причиной этого явления стало исторически сложившиеся различия образа мыслей877 и стереотипов поведения.

Таким образом, в условиях подчиненности военных гражданским властям профессиональные военнослужащие вопреки собственной логике и расчетам должны беспрекословно „выполнять свой долг перед отечеством”878. Как в демократическом, так и тоталитарном обществе командование вооружённых сил почти всегда879 вынуждено потакать прихоти гражданских политиков. Наиболее поучительным примером из этой области является положение, в котором оказался германский офицерский корпус при нацистском режиме. Осознавая, что внешняя политика Гитлера ведет к национальной катастрофе, его представители, следуя присяге и подчиняясь военной дисциплине, выполняли указания политического руководства страны. При этом только немногие из них извлекли личную выгоду, заняв высокое положение в нацистской иерархии.

Подобные карьерные устремления начали преобладать в условиях окончания „холодной войны”, когда исчезла необходимость в квалифицированных специалистах в области оперативного искусства. Это стало совершенно естественным, когда победа стала достигаться за счёт подавляющего качественного и количественного превосходства. Явное преувеличение и надуманность военных успехов США после поражения во Вьетнаме подтверждаются самим родом боевых операций. Так, вмешательство в Гренаде и Панаме закончилось „суетой” перед лицом практически отсутствовавшего противника. Объективно сформировавшаяся на Гаити и в Боснии и Герцеговине катастрофическая обстановка к везению американцев просто не могла не способствовать проведению там по сути облегченных, с гарантией на успех „небоевых” миротворческих операций. Даже исход войны в Заливе в 1991 году можно лишь условно назвать успешным ввиду неожиданно слабого сопротивления деморализованного противника.

Победоносные настроения, но с известными издержками политического и морального характера царили в среде американских и натовских военных в начальный период „тотальной борьбы с терроризмом”, приведшей к вторжению сначала в Афганистан, а затем в Ирак и Сирию. Некомпетентность американского военного руководства вынудила отступить из Ливана и Сомали, а затем спешно эвакуировать Афганистан и ограничить своё прямое военное присутствие на Ближнем Востоке. Проблема несоответствия определенной части американских и натовских офицеров и особенно генералов выходит за рамки чисто военно-профессиональной деятельности и кроется в принципах функционирования военной машины США, которые определяются спецификой контроля над ней со стороны гражданских властей.

Основатели Соединенных Штатов в соответствии с духом времени определили, что гражданский президент страны является одновременно и верховным главнокомандующим880, а значит был вправе руководить войсками. В конце XVIII и начаде XIX веков для командира любого уровня считалось достаточным почитывать специальную литературу и обладать соответствующими морально-волевыми качествами. Индустриальная эпоха открыла новый этап в развитии военного искусства, когда глава государства более не мог квалифицированно руководить военными действиями, даже если у него самого имелся некоторый опыт командования. Несмотря на неоднократные попытки вмешательства881, президенты были вынуждены передать военное командование профессионалам. В свою очередь, они, запомнив историю с Макартуром, стали гораздо более уступчивыми882 по отношению к гражданской власти. Большинство несогласных военачальников883 ограничивались изложением своих взглядов на страницах специализированных СМИ и в ходе научных дискуссий.

Основным аргументом в спорах о причинах некомпетентности военных профессионалов является тезис С. Хантингтона о „взваливании гражданскими своих функций на военных”, что, мол, отвлекает последних от выполнения их прямых обязанностей. По его мнению, задачей военного профессионала являлось и является подготовка к войне и ее ведение, и не более. Но прогресс влечет за собой лавинообразное усложнение боевых действий, связанное с применением в нарастающих масштабах все большего количества вооружений и различной аппаратуры. Следовательно, в военную сферу вовлекается все большее число лиц, имеющих опосредованное отношение к боевым операциям.

Специфика индустриального века и контроль со стороны гражданского общества стали причиной вовлечения в военное строительство большого количества представителей гражданского общества. Наряду с ними, значительное число военных профессионалов отрешено от исполнения своих непосредственных функций. Они занимаются хозяйственными делами884 в составе министерств и штабов, различных управлений, аппаратов министерств и ведомств и, следовательно, вовлечены в политику, которая большей частью строилась на принципах близких связей и подкупа. Политики заручались поддержкой избирателей, обещая им индивидуальные льготы и преимущества, порой в виде небольших услуг, любезностей, а то и прямых денежных выплат. Но чаще всего это были предложения дать работу в государственных учреждениях типа почтового ведомства или таможни. Такие возможности по формированию поддержки имели серьезные последствия в виде коррупции во власти, когда политические воротилы и члены конгресса снимают сливки с тех ресурсов, которые находятся у них под контролем.

Некоторым историческим формам коррупции и подкупа на федеральном уровне был положен конец, но принципу „ходить вокруг денег” никуда не делся. Хотя американские политические партии больше не раздают в массовом порядке государственные должности своим преданным политическим сторонникам и жертвователям, как об этом писал О’Генри, важные дипломатические посты по-прежнему распределяются среди главных доноров избирательных кампаний. Никуда не исчезла торговля политическим влиянием в обмен на деньги. В настоящее время она вполне легальна885, и устранить ее стало намного сложнее, поскольку реципрокативные отношения выпадают из юридического определения взятки. Именно на этом казусе построена американская индустрия лоббирования.

Правила противодействия открытому протекционизму и семейственности в американском обществе официально никто не отменял, чтобы воспрепятствовать их повсеместному распространению. При этом реципрокный альтруизм продолжает расти, как раковая опухоль, и достигает угрожающих размеров. Группы с общими интересами как метастазы проникают во власть, развращая и подкупая её представителей. Бурный рост таких групп и лоббистских сил в Вашингтоне вызывает изумление. В 1975 году там существовало 175 зарегистрированных лоббистских фирм, а спустя десять лет их стало 2500. К 2009 году число зарегистрированных лоббистов увеличилось до 13700, и они ежегодно тратят 3,5 миллиарда долларов. В то же время число корпораций, получающих военные заказы, со времён „холодной войны” с трёх тысяч до сотни, а из трёх десятков военных программ была реализована только одна. Естественно, что этот результат показывает эффективность контроля гражданского общества над военным профессионалами, большинство из которых более таковыми уже не являются, предпочитая зарабатывать на военных заказах.

В результате доминирования субпассионариев общественный организм начинает разлагаться: фактически узаконивается коррупция, растёт преступность, армия теряет боеспособность, к власти приходят циничные авантюристы, играющие на настроениях толпы. Этнос утрачивает свою резистентность и может стать легкой добычей своих более пассионарных соседей. До их появления наблюдается отрицательный прирост населения. Процесс депопуляции частично тормозится за счет притока представителей периферии и/или иммиграции, представители которых зачастую начинают доминировать в общественной жизни. Фаза обскурации предшествует гибели этнической системы или ее переходу в состояние этнического гомеостаза, причем гомеостаза может достичь лишь незначительная здоровая часть этноса, сохранившаяся в “кровавом мраке обскурации”.

§50. ТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛИТЫ

"… в Британии говорят, что военное министерство всегда готовится к последней войне" (У. Черчилль)

Не все группы лиц в равной степени способны к самоорганизации для коллективных действий. Следовательно, те из них, которые добиваются власти, не всегда представляют весь народ. Они представляют наиболее организованную и наиболее состоятельную (что зачастую одно и то же) часть общества, узурпируя права остальных сограждан. Подобная предвзятость мнения неслучайна, поскольку она почти неизменно противоречит интересам слабо организованных масс, которые часто бедны, плохо образованы и находятся на обочине общества. Таким образом, основной аргумент о вредоносности886 групп с частными интересами связан с искаженным представлением о них. Она основана на тезисе о том, что реальная практика демократии не имеет никакого отношения к ее популярному имиджу как государства „народа, для народа и именем народа”. Это проистекает из того, что политические результаты только частично соответствуют общим предпочтениям в силу очень низкой сознательности гражданского общества и слабого его участия в политическом процессе. Вследствие этого реальные решения принимает гораздо меньшее число высокоорганизованных групп, состоящих из людей с частными интересами, совокупность которых можно определить, как элиту.

До тех пор, пока блоки управления способны действовать рационально и удерживать систему на эволюционной траектории, они полезны. Их постепенная дисфункция не проходит бесследно для системы и проявляется в форме ротации элит. В IV части рассматривалось в отдельности связь трёх структурных переменных – численности податного населения и элиты , связанных с редистрибутивным ресурсом этническим системы. Она отличается от модели (50) тем, что численность элиты (количество КВ) сдвинуто во времени относительно общей массы населения (ЕО). Вторым важным показателем является легитимация, которая в условиях инерционной фазы определяет предел принуждения, которое элита способна применить по отношению к своим согражданам. При небольших значениях степень принуждения пропорциональна w. С ростом численности элиты потребление ресурсов он достигает некоторого предела, то есть начинает потреблять весь избыточный продукт, чем то, что произведено. Это явление является критической точкой превращения государства для народа в „государство для себя” (народа для государства).

Поскольку способность отчуждать ресурсы также подвержена закону уменьшения отдачи, количество КВ уменьшается пропорционально снижению числа ЕО. В результате сокращенного воспроизводства элита постепенно вырождается за счёт ограничения роста, потери элитарного статуса и обретения маргинального статуса или эмиграции. По этим причинам имеется несколько сценариев поведения элиты. „Просвещённая” элита будет стремиться соблюдать ограничения (61) и (62.1-3), чтобы в момент бифуркации перескочить на новый технологический уровень. Естественно, что её представители осознают необходимость изменений и готовятся к этому, приобретая необходимые в будущем знания и умения.

Основной проблемой для „просвещённой” элиты является необходимость самоочистки подсистемы управления от ненужных элементов. Самый очевидный способ отличить „полезное” сообщество от групп эгоистов. Одним из критериев такого отбора может быть пассионарность887, а у второй – своекорыстный интерес. Эта группа представляет собой лоббистскую организацию, преследующую выгоду. Ее единственная цель заключается в получении выгоды себе и своим сообщникам. Чисто формально такое разграничение не выдерживают тщательной проверки, ибо благотворительность и корысть являются относительными понятиями. Они не могут быть чётко разграничены в конкретных условиях. Например, группа, претендующая на добродетель, может на деле исказить общественные приоритеты, забрав ресурс, необходимый для других целей. С другой стороны, наличие своекорыстных целей у эгоистического сообщества вовсе не означает, что его требования являются незаконными и необоснованными. Соответственно, результат достигается благодаря тому, кто лучше умеет влиять на общественное мнение, т.е. презентовать информацию.

Ощущение того, что демократический процесс извращен или украден, существует не только на обоих концах политического спектра США888. Их представители считают, что лоббисты групп с особыми интересами оказывают неправомерное политическое влияние на власть в целях получения выгоды любыми способами. Отлаженная политическая система ставит своей целью смягчение поляризации политических сил и содействует принятию таких мер и решений, которые соответствуют интересам как можно большей части населения. Но когда поляризация входит в столкновение с мэдисоновской системой сдержек и противовесов, результат становится исключительно разрушительным. Причина в том, что есть очень много сил, которые могут наложить вето на решение, способное устранить проблему.

Американская политическая система постепенно клонится к упадку, потому что ее традиционный механизм взаимоограничения властей закостенел. При острой политической поляризации сформировавшаяся децентрализованная структура власти оказалась не способна представлять интересы большинства избирателей. В этих условиях Законодательная власть ревностно охраняет свое прерогативы на законотворчество, а сообщества и группы с частными интересами усердно совершенствуют свои навыки по её подкупу. Отсутствие последовательности и внутренней согласованности в законодательных органах и правовой системе в свою очередь порождает огромный, постоянно расширяющийся и зачастую неподотчетный государственный аппарат. Он функционирует в интересах групп с частными интересами и других сообществ, которые даже в своей совокупности не составляют американский народ.

Данное явление описывает ситуация, когда условия (60-62) не выполняются889. Поскольку перед системой стоит неизбежная катастрофа сборки, элита может вести себя по-разному. В одном случае, она может попытаться удлинить срок своего существования за счёт резонансного эффекта или увеличения частоты колебаний, в другом – ускорить агонию. Пусть редистрибутивные ресурсы подсистемы управления представляют балланса доходов и расходов общесистемного продукта. Поскольку переход на новый технологический уровень невозможен, он расходуется на содержание элиты и поддержание эффективности производства. В связи с тем, что жизнеспособность системы зависит от работоспособности базовых элементов, её элита заинтересована в поддержании воспроизводства ЕО. Любое их увеличение способствует росту числа КВ, которое, в свою очередь, повышает целостность системы.