полная версия

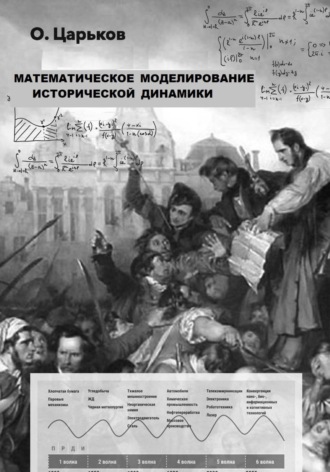

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Состояние VSM характеризуется триадой показателей эффективности. Фактический показатель AIпредставляет собой то, „что нам удается получить в настоящее время при существующих ресурсах и существующих ограничениях”. Расчётный показатель CI: „Это то, что мы могли бы достигнуть (т.е теперь) при существующих ресурсах, при существующих ограничениях, если бы мы действительно принялись решать такую задачу”. Потенциальный показатель PI – „Это то, что нам удастся сделать, развивая наши ресурсы и снимая ограничения, действуя в пределах наших средств и возможностей”. Из определения следует, что расчётная производительность конкретной VSM определяется, как отношение фактического показателя AI к расчетному CI и является объектом управления подсистемы III. Под скрытой производительностью понимается отношение расчетного показателя CI к потенциальному PI, а текущей – отношение фактически достигнутого уровня AI к потенциальному PI или отношение скрытой и расчетной производительности414. Соотношения векторов эффективности представлены на схеме 10.

Схема 10. Три показателя эффективности VSM в экономической кибернетике415

Оба показателя производительности подлежат контролю подсистемы IV, в то время как подсистема V только контролирует cоблюдение условий жизнеспособности. Отсюда следует, что „резерв” повышения фактической производительности до уровня расчётной может быть обеспечен за счёт упорядочения её внутренней структуры и фасилитации производительных элементов системы. В то же время как достижение уровня скрытой производительности достигается за счёт внешнего управляющего воздействия, т.е. силового вмешательства регулятора (подсистемы IV).,

Из аксиом управления VSM следует, что подсистема IV становится самым мощным элементом системы и синхронизирует другие подсистемы. Поскольку суммы горизонтального и вертикального разнообразия системы равны, разнообразие, заключающееся в подсистеме III равно разнообразию, заключающемуся в подсистеме IV. С другой стороны, из первой аксиомы следует, что подсистема III имеет два уровня. Каждый из них заведомо слабее, вследствие чего её второй уровень поддаётся синхронизации со стороны подсистемы IV.

В условиях доминирования одного внутрисистемного элемента рост числа структурных разрывов принимает лавинообразный характер, что требует отвлечения значительной части ресурсов и, как следствие, снижение эффективности. Достижение критической величины усиливает неустойчивость всей системы и становится причиной катастрофы. Традиционные ошибки регулятора (подсистемы управления) происходят, когда он:

– игнорирует или гипертрофирует свои функции;

– игнорирует цели подсистем и элементов управляемой системы, стараясь достичь общесистемного оптимума за их счет;

– затягивает принятие решения в точке скачка;

– в момент бифуркации не входит в резонанс с управляемыми ею объектами (самой системой, её подсистемами и элементами);

– пытается в точке ветвления перевести систему на ветвь, не соответствующую ни прошлому, ни настоящему состоянию системы416;

– выбирает один сценарий и соответствующую ему диссипативную структуру, а управляемая система в силу естественных причин выходит на другой аттрактор417;

– после катастрофы не изменяется и вследствие своей инерционности пытается вернуть систему на прежний аттрактор.

Идеальное (оптимальное) управление системой способно только смягчить противоречия системы и оттянуть время скачка. Сглаживание и разрешение противоречий обеспечивается тремя процессами: изменчивостью, воспроизводством и отбором. «Изменчивость» позволяет системе варьировать на эволюционной стадии ее поведение, а на бифуркационной – структуру. «Воспроизводство» представляет зависимость будущего от прошлого. Оно вводит процессы изменчивости в определенные границы, обусловленные предысторией структуры, состояния и функционирования системы. «Отбор» способствует выживанию тех элементов системы, чьи обусловленные прошлым развитием структура и функционирование способны измениться в соответствии с новыми условиями и адаптироваться к ним и, в некотором смысле, аналогичен идее Ч. Дарвина. Он осуществляется в процессе конкуренции, которая обусловливается ограниченностью ресурсов и является нелинейным процессом. В момент катастрофы он принимает тотальный характер – ему подлежат структуры всех уровней, элементы, их связи, отношения и принципы функционирования.

Адаптация, самоорганизация и синхронизация не являются единственными факторами отбора или его последствиями, а представляют собой одно из его условий. На эволюционном этапе развития он происходит в основном на микроуровне. В результате отбора уменьшается диссипация, поскольку в определенной мере сглаживаются различия между различными подсистемами. Вместе с тем, упрощение системы отнюдь не всегда означает ее большее совершенство. Согласно принципу хрупкости, универсальность способствует упрощению системы и к повышению ее устойчивости.

§21. ПРОДУКТИВНОСТЬ

“Нет необходимости заглядывать в „черный ящик”, чтобы рассчитать разнообразие, которое

он потенциально может создать” (С. Бир)

Теоретическая военная мысль всегда находится на острие науки, поскольку обеспечение безопасности является второй древнейшей профессией после проституции. В силу своей природы она всегда находится на острие естествознания, часто стимулируя наиболее передовые разработки. В настоящее время концепция военного искусства выделяет пять этапов: ранний период (до середины XVII века), классический (середина XVIII- ХIХ вв.), войны на истощение (середина ХIХ в.-30-е годы ХХ в.), блицкриг ( 30-е гг.– конец ХХ века) и войны IV поколения (современность)418. Каждый из этих периодов связан с технологическим и социальным развитием конкретной эпохи, отражая не столько развитие производительных сил, сколько новые возможности. Так, в войнах классического периода произошёл переход к массовым армиям, вызванный изменением социально-демографических условий и мануфактурного производства. В эпоху войн на истощение решающей оказалась материальная составляющая, связанная с промышленной революцией и массовым производством. Блицкриг оказался возможен вследствие индустриализации общества, развития средств передвижения и связи. Новый этап войн характеризуется решающим значением информации и технологий, связанных с ней.

Технологические платформы доиндустриальных (аграрных) сообществ различаются только в деталях и, вследствие чего их влиянием можно пренебречь, строить и исследовать балансовые модели этносоциальных систем. В новое время (прогрессивизм) платформы также могут быть описаны линейной функцией, позволявшей проводить реконструкцию военных кампаний. Однако, если модель Пелопонесской войны можно построить по балансовой схеме, то война за Испанское наследство требует более сложного расчёта, учитывающего ряд новых факторов: логистику, социальную структуру общества, маневрирование войск и политические альянсы.

В две индустриальную и монополистическую эпоху количество факторов, определяющих ход конфликтов, нелинейно возросло и привело к возникновению новой дисциплины – исследованию операций. Моделирование войны на истощение потребовало учитывать научный и производственный потенциал участников, демографические и естественные ресурсы, социальное напряжение внутри общества и т.д. При анализе блицкрига появляется целый ряд новых факторов – пропаганда, маневренность и управляемость войсковых соединений, сплочённость общества и многое другое. Концепция четвёртого поколения войн превращает в поле боя все общество противника целиком и исключает понятие стратегического тыла: удары могут быть нанесены по любым уязвимым точкам, прежде всего критически важным объектам. В постиндустриальном мире изменение военных иноваций носит скачкообразный характер и реализуется в форме доктрины сетецентрической войны. Приведённый выше пример иллюстрирует насколько с углублением общественного разделения труда и научно-техническим прогрессом усложняются протекающие в обществе процессы.

Представление о „конкуренции” видов труда имеет место лишь при товарном производстве с позиции трудозатрат, является анахронизмом, унаследованным от марксизма. Более целесообразно их оценивать с точки зрения иерархий труда, которые могут регулировать потребление своих членов. В этом случае главным критерием становится производимый ими продукт, представляющий собой основу „реальной экономики”. Именно иерархии труда, а не отдельные люди заинтересованы в максимальной отдаче ресурса и инициируют „дух предпринимательства”, создавая нужную среду. С системной точки зрения она представляет собой диссипативную систему и удовлетворяет таким свойствам, как изоморфизм419 и полнота420. Это позволяет сформулировать задачу управления, которая опишет её поведение по мере приближения к точке бифуркации и непосредственно в ней. Сначала определим воедино цель функционирования, координаты процесса и параметры, описывающие его.

В изобретательских задачах целью функционирования считается получение минимального нежелательного эффекта в случае срыва движения системы по эволюционной траектории. Применительно к решению нашей задачи такой целью следует принять получение в процессе функционирования системы421, каковой является иерархия труда, максимума пользы. Соответственно, координатой, характеризующей базис подобной системы, будет количество производимого продукта y422. При этом система существует только тогда, когда имеет неотрицательный доход, т.е. Р ≥ Х. Выгода и убытки являются обратными величинами: если одна из них растёт, то вторая неизменно уменьшается. Функция полезности/выгоды/убытков иерархии труда, основой которой является определённый технологический уклад или платформа, в общем виде представляется формулами: Х= f(y) и Р = φ(y), где f(х) и φ(х) – алгебраические функции. В сложной системе значения Х и Р зависят не только от величины используемого ресурса, но и от других управляющих параметров423, то есть Х= f (y, α, β.…, Ω), Р= φ (у, α, β.…, Ω), где α, β.…, Ω – управляющие параметры.

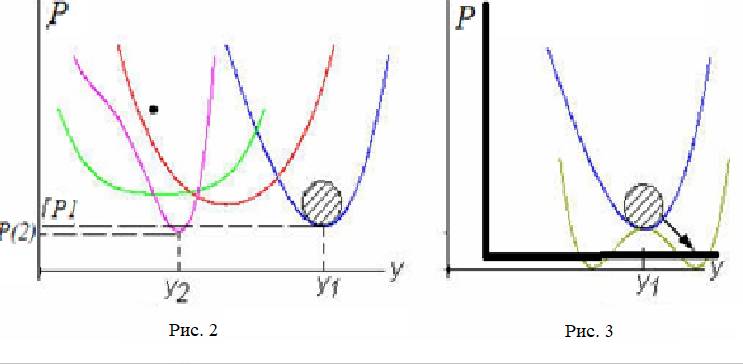

В идеале математическая модель предполагает знание всех отображений функций f(х) и φ(х) α, β.…, Ω, позволяющих точно описать модель процесса, что на практике представляется бесперспективным424. Использование математического аппарата теории катастроф позволяет упростить модель, используя минимум информации о функциях f(х) и φ(х). Учитывая, что система работает устойчиво при условии Р ≥ Х, её можно представить на рис. 2, где условно отмечены область положения системы (условно заштрихована) и четыре траектории функции полезности425, т.е. зависимости дохода Р от размера y. Каждая из них отличается набором управляющих параметров α, β.…, Ω. При их плавном изменении кривые полезности сдвигаются, меняя область значения функции. При этом устойчивость работы, определяемая её единственным экстремумом, сохраняется, если находится в докритичной области катастрофы.

Будучи моделью социальных отношений, иерархия труда, как и любой социальный организм, обладает тремя базовыми потребности, связанными с поддержанием её жизнеспособности, обеспечением безопасности и воспроизводством. При реализации первой из них дисфункция иерархии труда наступает в случае, когда она начинает потреблять большее количество ресурсов, чем производит, т.е. её доход становится отрицательным. Как правило, это явление происходит вследствие снижения эффективности, то есть отдачи при переработке ресурса в продукт. Рис. 3 иллюстрирует ситуацию, каким образом это выглядит в фазовом пространстве.

Вследствие изменения функции полезности прежняя, устойчивая траектория становится неустойчивой. Однако, при определённом наборе управляющих параметров функция полезности иерархии труда изменяется и появляются другие устойчивые состояния, имеющие отрицательные значения, а разделяющее их состояние равновесия с положительными характеристиками является неустойчивым, то есть иерархия труда попадает в закритичную область катастрофы. Таким образом, в социально-экономической модели катастрофа означает изменение количества и качества состояний равновесия, в которых находится сложная система. Из этого следует, что существует некое множество критических параметров α*, β*…, Ω*, при котором она происходит, которые целесообразно определить заранее, чтобы предпринять меры по её преодолению.

Пусть Ω представляет собой издержки системы, связанные с её поступательным движением/освоением ресурса. Параметр g определим как выгоду/доход от реализации/использования единицы ресурса. В случае, если наша модель является градиентной системой426, скорость уменьшения издержек пропорциональна скорости роста. При наличии только двух управляющих параметров Ω и g и одной координаты y, определяющей траекторию движения, происходит «катастрофа сборки»427. Доказано, что в докритичной области она имеет только одно устойчивое состяние равновесия, а в закритичной – три: два устойчивых и одно неустойчивое. В этом случае траектория системы описывается канонической функцией цели:

М(y) =Ω 0.25 y4 – 0.5 αΩ y2 – g y (2),

где М(y) – потенциальная функция выгоды Р=φ(у) или убытка Х=f(x) применительно к конкретной социально-экономической задаче.

Докритичная и закритичная области состояния системы определяются следующим набором параметров для докритичной области:

αΩ ≤ 0, и αΩ ˃ 0, |g| ˃ 2αΩ (2.1)

Закритичная область возникает в случае, при условии, что

αΩ ˃ 0, |g| ≤ 2αΩ (2.2)

Определим экстремум функции М(y):

K= – = – +αΩy+g (3),

где K – коэффициент пропорциональности, dy/dt – интенсивность роста дохода системы от освоения продукта y во времени428.

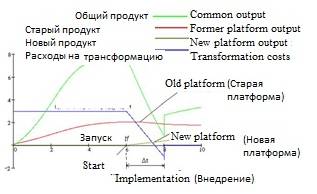

Если в исходной модели функция выгоды пропорционально растёт по мере освоения ресурса и достигает своего максимума, то во второй ситуации управляющий параметр g линейно убывает во времени до точки . Отсюда следует, что её можно представить в форме g=p-çt, где ç – коэффициент амортизации (морального и физического износа) технологической платформы. Данная функция отражает постепенную деградацию системы в связи с нарастанием её внутренней энтропии, которая накапливается вследствие структурных разрывов и увеличения числа балластных элементов. Кроме того, производительность платформы может постепенно снижаться в связи с уменьшением доступного ресурса и/или удорожанием его освоения.

Вследствие этого доходность системы, несмотря на затраты, растет более низкими темпами, чем в первом случае, а затем начинает снижаться. В точке k она становится нулевой, а после неё отрицательной, т.е. система перестаёт функционировать и терпит катастрофу. На рис.4 отражены варианты решения дифференциального уравнения (3)429, описывающих поведение системы в двух ситуациях. Постепенное снижение отдачи технологической платформы было практически незаметно в доиндустриальном мире, поскольку процесс растягивался на века. После промышленной революции оно приобрело совершенно иную скорость в связи с тем, что помимо естественного износа машин появился фактор морального устаревания. Последующий научно-технический прогресс ускорил данный процесс, вследствие чего убывание управляющего параметра приобрело экспоненциальный характер, а, следовательно, время жизни системы по мере развития технологий постоянно сокращается.

Рис.

4

. Катастрофа сборки

Природа капитализма требует постоянного экстенсивного расширения. В противном случае система „закрывается” и дальнейшее разделение труда, обеспечивающее научно-технический прогресс замедляется. Вследствие этого внутри начинает накапливаться энтропия, которая ранее компенсировалась извне за счёт дальнейший экспансии. Результатом борьбы с ней становяться структурные разрывы в сложной иерархии труда, ведущие к её десинхронизации и последующим революционным переменам430. Они могут быть осуществлены как мирным путём431, так и вооружённым432.

Как уже отмечалось выше, особенность сложных систем заключается в том, что, достигнув уровня “сверхупорядоченности”, они в точке бифуркации реагируют на малейшие воздействия внешней среды совершенно непредсказуемо. Предугадать эту ситуацию и смягчить её последствия с использованием обыкновенной динамической модели невозможно433. Все её попытки проигнорировать или обесценить новые социально-экономические вызовы ведут к сокращению возможностей саморазвития, что весьма критично по мере приближения системы к месту бифуркации, где произойдёт смена аттрактора434. С помощью простейшей VSM-модели, связывающей технологическую платформу с производством ресурса, можно качественно оценить возможности её перехода с одной траектории на другую во избежание катастрофы. Определив критические для траектории параметры и варьируя время и интенсивность затрат, а также объём освоения ресурса можно попытаться сохранить целостность системы.

§22. ПОТЕСТАРНОСТЬ

„Могущество государя являет себя трояко: в победоносных войнах, в строгом и добродетельном правлении, в несметном богатстве” (Фома Аквинат)

Появление устойчивых торговых связей между вождествами в эпоху раннего энеолита привело к возникновению торговли. Осуществляющие её агенты прямо заинтересованы в получении доходов извне путём обмена с соседями. Этому способствовало далеко продвинувшееся разделение труда в ремесле и повышение продуктивности земледелия и скотоводства. Концентрация населения в плодородных долинах и „босерупианский эффект”435 способствовали интенсификации хозяйства и началу социального расслоения. Они стали основой для формирования социального пространства, в котором расстояние между личностями стало измеряяться частотой и интенсивностью их социальных взаимодействий. Постепенный и неуклонный рост имущественного неравенства привёл к тому, что от кровнородственных связей рода и клана сохранялись лишь оболочка и те функции, которые позволяли главе рода употреблять свои права в собственных интересах436 и присвоить результаты труда простых общинников. Они теряли свободу выбора, а глава и его ближайшии родичи накапливали своё имущество, прикрываясь традицией и религией.

Со временем спорадичная деятельность по координации труда превращается в традицию, а затем трансформируется в отдельную функцию. С этого момента начинается процесс изменения форм человеческой активности на разных уровнях иерархии труда, вслед за которым возникают новые виды потребностей. Выделение функции управления в условиях углубления разделения труда ведет к деформации отношений внутри традиционной общины. Она начинается с выделения функции знания/умения437 от других видов труда. При наличии запасов и распределяемых постоянно продовольственных норм жизнь происходит удовлетворение низших потребностей и переход к творчеству. Из него возникает и развивается ремесло: профессиональное разделение труда, требующее особого мастерства, без которого непосвященному человеку сделать отдельные предметы просто невозможно438.

С усложнением процесса производства лидер общины, а вслед за ним его помощники вынуждены постепенно увеличивать временные затраты на управление в ущерб своему хозяйству. Первоначально их потребности удовлетворяются за счёт общины на реципрокативной основе. Поскольку управленцы и мастера обладают монополией на знание, они со временем переходят к обмену и устанавливают плату за свои услуги. Она может быть различной – от подношения продуктов труда и помощи в хозяйстве бенефициара до его объезда соседей и проживания у них439. Позже он перерастает в фиксированный паёк440 или его эквивалент и представляет собой практическое решение задачи обеспечения низших потребностей для субъектов отделенного труда, в частности, профессиональных ремесленников и воинов.

Характерной чертой этого периода истории многих народов441 стала сакрализация родовой знати и её вождя. Пережитки меритократии долгое время сохранялись у самых развитых народов Восточной Азии, включая Китай, Японию и Корею442, которые при формировании бюрократии соблюдали понятия и традиции своего далекого прошлого. Выделение лиц «божественного происхождения» в отдельную группу и строительство ими храмовых комплексов таких, как Эриду в Месопотамии. Вокруг них стали формироваться первые объединения, представлявшие собой конгломерат плёмён и народов. Причиной такого явления следует признать не только манипуляцию общественным сознанием со стороны служителей культа, но и развитие товарных отношений. Стекаясь к храмовым центрам, окрестные жители представляли собой обширный меновой рынок. Его медленное поступательное развитие способствовало концентрации богатства в руках немногих и возникновению ремесленных посадов при храмах.

С ростом плотности населения и освоением им прилегающих территорий доля присвающего хозяйства в совокупном общественном продукте резко понижается. В связи с этим необходимость в лидере охотников резко сократилось, а значение знаний, связанных с земледелием стало ведущим. Появлением всё новых видов оружия443 и фортификации постепенно снижает военную функцию лидера общины и требует от него решения производственных444 и организационных445 задач. В ходе этого изменения роль жрецов в жизни общества, как носителей практической и ценной информации безотносительно к их физическим данным и возрасту, постоянно росла. В этой трансформации немаловажную роль сыграл фактор „магии”446, связанный с монополией на тайное знание. От подобного воздействия на отдельных индивидов проистекает институциональное влияние жрецов на всё общество. Используя этот инструмент, они не только сохраняли, но и увеличивали своё идеологическое влияние на соплеменников, но и харизму. В эпоху позднего энеолита „люди знания” узурпировали власть, устанавливая теократию. Эту эпоху в Передней Азии можно смело назвать временем „господства храмов”447.

„Центр силы, знания и культа” – храм являлся одновременно крепостью и местом поклонения. Как правило, здесь происходили различные обряды и церемонии, значимые для всего окрестного населения. Часть его проживала в окрестных селениях и могла представлять автономные или полуавтономные сообщества, которые присоединились добровольно или были подчинены силой. Общую картину дополняли мастера-ремесленники, которые снабжали своей продукцией окрестных жителей. В зависимости от форм хозяйствования, состояния коммуникаций и размеров освоенного ресурса население вождеств эпохи среднего энеолита могло составлять от тысячи до двадцати тысяч человек.

В процессе консолидации властных полномочий вождя его личное окружение постепенно выделялось из массы рядовых общинников в особое сообщество. Оно формировалось путём „апелляции лидера к поддержке аутсайдеров”448, т.е. привлечении пассионариев из низов общества через парадигму предназначения. Отношения носителя власти со своим окружением основывались на простейших функциях: вождь – свита, вождь – род, личное окружение – их родня. По мере расширения прерогатив главы вождества происходит специализация его окружения по трём направлениям: военному, техническому и религиозному. Так появляются телохранители449, служители культа450 и ремесленники, которые в некоторых случаях образуют отдельное сообщество.

Согласно гипотезе Маслоу, потребность в уважении на верхнем уровне иерархии труда должна быть полностью удовлетворена. В иерархии труда это требование сугубо функционально и состоит в регулярном, на уровне информационного обмена, признании властных полномочий своего босса. Оно рассматривается им как символ готовности исполнять будущее возможное указание и является признаком надежности или готовности иерархии к управлению, подчинению приказам451. Подлинным мотивом реализации потребности уважения всегда становится власть высшего иерарха, которая стала причиной нового социального явления – потестарности.

Произошедшее в средний энеолит улучшение качества вооружения452 имело прямым своим следствием рост военной напряжённости. В своем межкультурном исследовании войны Оттербейн453 показал, что во внутренних конфликтах доминировали мужские союзы. В целях их предотвращения уже архаическое общество выработало институт социализации, объединявший несколько родовых единиц в военное сообщество. Такие объединения добивались намного большего успеха во внешних конфликтов. Примеры подобных культурных новшеств включают возрастные товарищества и союзы для поддержания порядка в догосударственных обществах, совместную тренировку ополченцев в греческих городах-государствах и в средневековой Европе вплоть XVII века454, а также обязательную военную службу в современных национальных государствах.