Полная версия

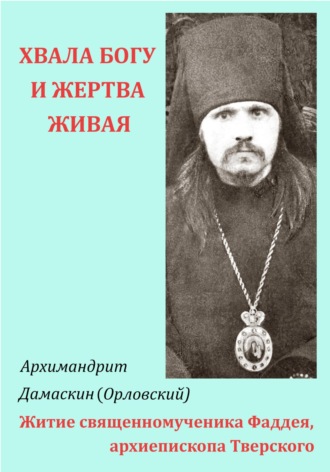

«Хвала Богу и жертва живая…» Житие священномученика Фаддея, архиепископа Тверского

архимандрит Дамаскин (Орловский)

"Хвала Богу и жертва живая…" Житие священномученика Фаддея, архиепископа Тверского

«От юности Христа возлюбил еси…»

Священномученик Фаддей родился 12 ноября 1872 года в селе Наруксово Лукояновского уезда Нижегородской губернии в семье священника Василия Федоровича Успенского и его супруги Лидии Андреевны и в крещении был наречен Иоанном в честь преподобного Иоанна Дамаскина. Прадед священномученика, священник Иоанн Яковлев, служил в Успенском храме в селе Чиресь Лукояновского уезда. Его сын, Федор Иванович, после окончания в 1846 году Нижегородской духовной семинарии был рукоположен во священника к этому же Успенскому храму, где прослужил около полувека и первый получил фамилию Успенский по имени храма, в котором служил сначала его отец, а затем и он сам. Все домашние почитали его как сугубого молитвенника, человека, имевшего глубокую веру и любящее, кроткое и снисходительное к человеческим немощам сердце. Из всех внуков дедушка больше других любил Ивана, которого он называл архиереем.

Окончив Нижегородскую духовную семинарию, Василий Федорович 10 сентября 1870 года был назначен учителем в село Наруксово и 21 сентября обвенчался с девицей Лидией, дочерью священника Андрея Ивановича Цветаева, служившего ранее в Троицкой церкви в этом селе. 11 октября Василий Федорович был рукоположен во священника к Троицкой церкви. В 1873 году, когда Ивану было несколько месяцев, отец Василий был переведен служить в Нижний Новгород, где и прошли детство и юность Ивана. В 1873-м и 1874-м годах отец Василий исполнял должность помощника инспектора Нижегородской духовной семинарии. В 1875 году он был назначен священником и законоучителем в Мариинский институт благородных девиц – учебное заведение, созданное для получения образования дочерей потомственных дворян и военных не ниже штаб-офицерского чина, а также дочерей купцов 1-й и 2-й гильдии. Здесь преподавались: Закон Божий, история, география, русская словесность, арифметика, естествознание, физика, французский и немецкий языки, чистописание, рисование, музыка, пение, танцы, изящные и хозяйственные рукоделия. В 1899 году отец Василий, возведенный к этому времени в сан протоиерея, был назначен настоятелем Покровского собора в городе Васильсурске. У протоиерея Василия и его супруги Лидии Андреевны было восемь сыновей и две дочери. Сын Александр стал впоследствии преподавателем Орловской духовной семинарии, Владимир – преподавателем в Санкт-Петербургском епархиальном женском училище, Василий – доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, Николай – служащим, Борис окончил Нижегородскую духовную семинарию, но впоследствии избрал профессию врача, Михаил окончил Нижегородскую духовную семинарию, Федор стал служащим, дочери Нина и Лидия вышли замуж, муж одной был профессором Казанского университета, у другой – священником.

Из всех детей отца Василия более всех любил храм и церковное богослужение Иван: ребенком он выстаивал по нескольку служб подряд – утреню, раннюю и позднюю литургии. Богослужение стало его родной стихией и дома, и в духовном училище, и в семинарии, где был храм преподобного Иоанна Дамаскина и престольный праздник всегда совпадал с днем его тезоименитства. Впоследствии именно богослужение он считал главным средством христианского воспитания человека, придавая большое значение благоговейному, неспешному и уставному его совершению, четкости и внятности чтения канонов. В 1892 году Иван окончил Нижегородскую духовную семинарию и поступил на казенный счет в Московскую духовную академию.

Учился Иван в академии в то время, когда ее ректором был архимандрит Антоний1, ставший его духовным отцом, с ним он впоследствии сблизился и подружился. Как ректор, архимандрит Антоний старался воздействовать на студентов не столько административной строгостью, сколько положительным личным примером. Любя и почитая ученое монашество, он в себе самом являл образец ученого монаха и добросовестного христианского пастыря, причем без напускной мрачности и демонстративного аскетизма. Студенты тянулись к нему, чувствуя, что он не столько администратор, обязанный по своему положению поддерживать дисциплину, сколько отец академии, искренне помогающий разрешать разного рода возникающие вопросы, к нему без стеснения можно было обратиться не только за духовной, но и за материальной поддержкой.

Конец ХIХ – начало ХХ столетия стало временем выявления духовных тенденций, ставших результатом исторического пути России и в особенности последних двухсот лет проводимых в стране реформ. И как светская, так и духовная интеллигенция стояла тогда перед выбором – или западноевропейская культура, в основе которой в то время был атеизм, или начальная история Руси, в основе которой было в значительной степени христианское восприятие мира. Перед студентами, предполагавшими принять священный сан как профессию не по праву наследования, а по призванию, стояла ответственная задача стать людьми образованными.

Собрав как-то после ужина в столовой студентов, архимандрит Антоний стал беседовать с ними. Он рассказал им о людях 1860-х годов, которые, увлекшись известными идеями и чувствами, выражали недовольство и презрение к существующим в государстве порядкам, были горды и нетерпимы к мнениям противников, которых они называли консерваторами, хотя те были людьми более широких взглядов. Один из таких «консерваторов», Иван Сергеевич Аксаков, говорил, что вместо либеральных возглашений им бы нужно встать на практический путь, отправившись служить, например, в какой-нибудь уезд врачами. В ответ он был лишь осмеян. Люди 1860-х годов утверждали либерализм государственно-правовой. А славянофилы говорили, что у народа больше достоинства и свободы, и утверждали для личности либерализм, который сопровождается обычно самоограничением, имеет начало в борьбе с собой и основан на религии. Такая позиция важна для педагогов, чтобы они могли ограничивать свои стремления к расширению прав над учениками, демонстрируя при этом совершенно иное отношение к начальству.

Иван внимательно слушал наставления ректора, пригодившиеся ему, когда он впоследствии на себе испытал все трудности пути педагога-христианина.

Удивляло и радовало Ивана то, что к ректору можно было прийти по любому вопросу и едва ли не в любое время. Как христианина, собиравшегося серьезно и бесповоротно следовать христианским путем, и в особенности если этот путь станет монашеским, его волновал вопрос о духовнике – к кому можно будет обратиться в трудных случаях. И он зашел спросить об этом отца ректора.

– Я пришел поговорить о душе, – сказал он, – вроде того, чтобы исповедоваться. Во всех аскетических сочинениях говорится о необходимости совета с духовным отцом.

– Обратитесь к отцу Герману2, начитанному в аскетической литературе, к нему можно дать записку, – сразу же посоветовал отец Антоний. – А без совета действительно нельзя обходиться, – уверенно сказал он, – может выработаться односторонность, – разве только тому, кто еще, как дитя, не запятнан или по укреплении в духовной жизни не нуждается в совете. Ты ведь, по всему видно, в монахи пойдешь, – заметил вдруг отец ректор и, зная, что Иван собирается стать преподавателем (и желая объединить в своем предложении монашество и священство), добавил, – да и неудобно учителю без священного сана.

– Его можно принять и после, не принимая пострига, – высоко ценя всякое сказанное слово, которое может звучать как обет, ответил Иван.

Затем он стал говорить о своем самомнении и самопревозношении.

– Ну, да разве это в вас есть? – удивился отец Антоний.

– Да, есть, особенно относительно своего значения среди товарищей, – сказал Иван.

В ответ отец Антоний стал подробно описывать виды самомнения, которые обычно проявляются очевидным образом – в самоупоении собой и осуждении других. Иногда и самоуничижение не свидетельствует о смирении. В то же время противно человеческой природе считать себя менее умным, чем явный дурак, но только не нужно упиваться своими достоинствами: нужно относиться к рассуждениям других о наших достоинствах и недостатках объективно, как бы речь шла не о нас, желая всегда добра ближним через дар Божий, подобно забывающей о себе матери при заботе о детях, упрекать себя за то, что не послужил, как бы мог.

– Но есть ведь и мнимое самомнение, – возразил Иван, – когда сравнение себя с другими возникает невольно, подобно тому как невольно может возникнуть хульный помысел на Христа, Божию Матерь, на Крест – и тем более, чем более мы будем бороться.

– А что, тебя нельзя обидеть? – спросил его отец Антоний.

– Меня никто не обижал, – ответил Иван.

Далее они повели разговор о посте. Иван сказал, что по внешности он мог бы назвать себя воздержным, но не постящимся, потому что по-настоящему поститься он мог только по воскресеньям, так как поститься во время усиленных умственных занятий ему очень трудно. Отец Антоний ответил, что и не нужно, хотя уже усвоенных привычек не следует оставлять. Затем разговор зашел об отношениях с товарищами. Отец Антоний спросил, где лучше живется – в академии или дома? Иван без колебаний ответил, что в академии, только вот близких товарищей у него здесь почти нет, потому что он разговорами о спасении души интересуется, а для других эти темы бывают скучны.

После беседы с архимандритом Антонием Иван пошел посоветоваться о духовной жизни к отцу Герману, известному в то время старцу, подвизавшемуся неподалеку от Троице-Сергиевой лавры в Гефсиманском скиту. Увидев игумена Германа, он про себя нарочито отметил его внешний вид: высокий, весьма благообразного вида старец с белым, редко улыбающимся лицом. Иван назвал себя. Выслушав его, отец Герман спросил:

– Занимаешь ли ты себя, когда, например, идешь куда-нибудь, мыслями о Боге? Это дело самое главное.

– Стараюсь вспоминать, – ответил Иван.

Затем отец Герман спросил, что именно его смущает, и, выслушав, сказал:

– Как во внешних науках существует постепенность в научении, так и в духовной жизни. Это ведь искусство из искусств. Нельзя сразу вскочить на верхнюю ступень, только не возросшие мечтают о разных подвигах, вроде долговременных постов и уединения. Не это христианину нужно, потому что при всех этих подвигах человек может остаться фарисеем; главное дело в самоукорении, постоянном напоминании себе о своей греховности. Если нет тяжких падений, то может быть тонкая брань, и она может погубить человека, если у него нет самоукорения. Нужна постоянная исповедь – открытие зла и перед собой, и перед другими – или товарищами, или духовными отцами. Особенно важно чтение творений святых отцов, которые представляют нам как бы зерцало для души. Хороши в этом отношении творения преподобных аввы Дорофея, Ефрема Сирина, а также святителей Димитрия Ростовского и Тихона Задонского, которые есть наши Иоанны Златоусты и Василии Великие. Недостатки других мы скорее видим, чем свои, поэтому прежде всего нужно увидеть свои недостатки. Нужно стараться в других видеть доброе, а причину своих несчастий и бед увидеть в своих грехах. Если придут самолюбивые помыслы, с которыми будет трудно бороться, то лучше всего в этом случае читать 69-й псалом3.

Игумен Герман спросил Ивана о его планах на будущее. И тот ответил, что пойдет или в учителя, или в священники, а к монашеству, пожалуй что, не чувствует склонности. Вообще же, как говорит отец ректор, и в чем он с ним совершенно согласен, нужно не произвольно в монахи идти, а ожидать указания Промысла Божия через обстоятельства.

Во всё время разговора, который длился часа полтора, отец Герман настойчиво говорил о самоукорении, возвращаясь к этой теме многократно и с разных сторон. Отвечая на вопросы отца Германа и сам задавая ему вопросы, касающиеся духовной жизни, Иван усиленно старался, чтобы тот его понял, чтобы вопросы и, соответственно, ответы на них не были абстрактными, слишком общими, а касались именно его. Самоукорения же, отметил он про себя, во всё время разговора он не чувствовал ни малейшего. Он стал искать причину. «Неужели это оттого, что я как бы бесчувственное существо? Ну что же, в бесчувствии виновен», – подумал он.

В скит к отцу Герману после этого первого визита Иван стал ходить часто. И однажды отец Герман спросил его:

– А вы не идете в монахи? Я, например, ушел двадцати четырех лет.

– Да нет, хотелось бы в учителя, а с сорока лет в священники. Священники ближе к пастве, они все-таки и в домах бывают своих духовных детей, а монахи нет, – ответил Иван, отмечая главное свое пожелание – служить людям.

– Ну, и монахи могут быть близкими, – уверенно возразил отец Герман и затем спросил: – А что, собственно, вас так устрашает в монашестве, если в монашестве, как и в священстве, одинаково нет развлечений, а только молитва и забота о пастве? Да, между прочим, и труд священнический иной раз вознаграждается весьма плохо. Поставят два штофа водки да дадут сорок копеек священнику – вот и всё вознаграждение, а ему пришлось ехать за двадцать верст. Лучше всего бы тогда идти в город, где определенное жалованье. А вообще-то, лучше идти туда, к чему есть призвание, – заметил в заключение отец Герман серьезно.

Учась в академии, Иван целеустремленно обустраивал свой внутренний мир, проявляя в этом деле редкостное упорство и терпение. Желая знать о себе всё в точности, он вел дневник. Открывая ему свою душу, он при этом сохранял удивительное целомудрие и деликатность, записывая лишь то, что действительно было для него существенно и важно, не позволяя себе в упоминании о других входить в ненужные подробности, которые хотя бы в малой степени походили бы на осуждение. Он уже тогда хорошо усвоил, что осуждать можно только себя. Его нежная душа, сохранившая детскость и простоту, устремлялась лишь к Богу, стараясь по мере возможности стяжать любовь к людям. Он зорко следил за моментами ослабления этой любви, скорбел о духовном охлаждении и душевной расслабленности и вновь и вновь в этих случаях обращался за помощью к Христу. Дневник велся ежедневно, в нем подводился итог как внешним делам, так и внутреннему духовному деланию. Через несколько лет для него стало возможным сравнивать каждый проведенный день с тем, как он был проведен год назад, два или больше.

В период обучения в академии, видя, насколько плоть угнетающе действует на дух и что действительно, по слову Христову, дух бодр, а плоть немощна, Иван принял решение, как можно строже ограничивать себя в потреблении пищи, чтобы не дать возобладать над собой тирании плоти.

Бытовая жизнь в академии проходила тогда в соответствии с воззрениями и возрастом учащейся молодежи и часто сопровождалась развлечениями и пирушками, от которых Иван старался всячески уклоняться. Он никогда не участвовал в товарищеских трапезах, сопровождавшихся винопитием и игрой в карты, становившейся в это время всё более модной. Он был единственным среди студентов в комнате, где жил, кто не употреблял спиртных напитков; со смирением, без доли какого-либо превозношения он отказывался, когда они предлагались: для себя он обосновал свое решение Священным Писанием. Поскольку Священное Писание советует пить вино исключительно в целях лечебных, «для пользы желудка» (1 Тим. 5: 23), а он в этом не нуждается, то и ни к чему тогда пить. В отличие от многих студентов академии, Иван выполнял все положенные молитвенные правила, заключавшиеся в утренних и вечерних молитвах, старался молиться Иисусовой молитвой во всё время бодрствования и даже беседуя с товарищами. Делал он это так, чтобы никоим образом не показать свои молитвенные занятия окружающим. Выполнение даже самых простых молитвенных правил стало в то время для многих студентов необязательным, а потому он их совершал, выходя в коридор. Но, несмотря на это, его общий молитвенный душевный настрой ощущался всеми.

Из-за особенностей своего поведения, из-за веры, которая стремилась найти свое действенное воплощение в повседневной жизни, не ожидая далекого будущего, у Ивана возникали иногда размышления, о религиозной правомощности которых он шел советоваться с отцом ректором.

– Отношения мои с товарищами по академии, а особенно по студенческому номеру, так сложились, что меня почти все любят, иные уважают и уж во всяком случае не ненавидят; и вот у меня возникает мысль, будто мой образ жизни имеет какое-то поучительное значение. Да и самому трудно избежать мыслей, происходящих от сравнения себя с другими, – сказал он как-то отцу ректору.

– Мыслей сравнительных избежать нельзя, – ответил архимандрит Антоний, – но всё, что у нас получается и делается хорошего, всё это нужно вменять не себе, а благодати Божией. Себя же во всем укорять, не самоупиваться похвалами и не превозноситься.

– Знаете ли, отец Антоний, я хотел бы посоветоваться о своем чувстве, переживаемом мной в состоянии одиночества. Я и хотел бы говорить (особенно с теми, кого люблю), но почти всё время удерживаю себя от разговоров, и получается так, что я вроде как удаляюсь от товарищей.

– Не следует удаляться от разговоров и от общения хотя бы даже и для того, чтобы не возгордиться от своего «подвига», – сказал отец ректор, – но нужно идти навстречу тем, кто нуждается в беседе с нами и прежде всего в нашем сочувствии.

Частые размышления о цели земной жизни, о бренности всего земного, о средствах достижения Царства Небесного захватывали душу и переходили иной раз в область сновидений, некоторые из которых Иван записал в дневнике: «3 апреля [1894 года]. Воскресенье. Перед пробуждением видел странный сон – будто бы я недавно умер и вот переживаю состояние души вне тела. Душа моя всё время вообще была покойна, а может быть, еще беспечна, не вошла в себя, не поняла своей участи и думает о том, что теперь за условия ее жизни? Она витает по местам, где жила, и думает: что я теперь буду делать доброго и как? Когда я была в теле, то была возможность легко совершать добро. Однако к жизни в теле не чувствовалось желания. Плохо, когда успокаивают (хотя и не с этой целью, а не вдумываясь надлежащим образом в сущность загробного состояния) тем, что исправление возможно и по смерти, – более истины в словах преподобного Макария и говорящих, что по смерти нет раскаяния, возможно облегчение по молитвам Церкви (хотя и это не во всём верно, потому что говорящие так также не вдумывались в сущность загробного состояния). Вот, думалось душе, как бы теперь были полезны молитвы за мою душу (хотя в чем польза, не сознавалось); плохо, что во время жизни я не просил молиться и теперь умер внезапно… почувствуют ли близкие, что с моей смертью утратили что-нибудь? На деле я мечтал о связи – что же это за общение с другими вне тела? Однако предчувствовалось, что так едва ли останется, это общение почувствуется не отвлеченно лишь, а живее. Потом я прошел на крыльцо какого-то дома, где, как предположил, происходило погребение…»

Поскольку в пище Иван себя сурово ограничивал, то зачастую переживал жестокие нападения, как он называл, от «обеденных помыслов». Он писал в дневнике: «22 апреля [1894 года]. Пятница святой Пасхи. После обедни я был борим обеденными помыслами, а за обедом поработился, по крайней мере едва бы мог понять об желчи и оцте Владыки… или „Моя пища творити волю Пославшего Меня“ [Ин. 4: 34; 19: 29]. На обед пошел спустя несколько минут после звонка и встретил отца ректора с инспектором [иеромонахом Кириллом (Лопатиным)]; последний сказал: „Должно быть, проголодались, Иван Васильевич?“ Как противоположна выраженная здесь мысль о беззаботности относительно обедов с моею заботливостью о них! Но, Господи! даждь ми восстати!.. Была всенощная… под конец она не была свободна от обедов; …тяжело было встречать в сердце нечувствие, особенно потому, что это последняя пасхальная служба вечерняя: жаль расставаться с пасхальным богослужением – оно кажется каким-то величайшим небесным благом, хотя бы и принималось с малочувствием!»

Самоограничение и как следствие борьба с помыслами относительно пищи были иной раз весьма мучительны, и Иван как-то раз записал: «Обеды… но что с ними делать?! Сколько есть силы бороться – частью терпеть… укорять себя… не забывать главным образом о Боге и о том, что жизнь во Христе и любви… Стоял за службой… увы!.. то бросаемый в ужас оттого, что приходят обеденные мысли и я как бы не различаю, что важнее, обедать ли или (трудно, собственно, сказать) – быть со Христом, то впадал в суетливые помыслы об экзаменах или о слабостях, то в ужас оттого, что стоял за каноном пасхальным как каменный!.. Пал я и не знаю, как восстать!!! Господи! исцели меня. Ибо нет иной жизни… Нужно бы упомянуть о том, что нередко после обеда находит скорбное настроение, что-де не умею побороть страсти чрева. Но чрево берет свое, невзирая на призрачную скорбь. С одной стороны, что-де не нужно поститься для поста и есть в меру, что-де от неедения возгордишься… не в различении едения и неедения-де дело; с другой – постоянное неумение соблюсти себя во время еды и забытие в это время о хлебе ином. Так трудно соблюсти себя и так редко мера находится… Обеды являются в мыслях и в ненадлежащее время: иногда проснешься, и являются неприятные мысли о том, что до приема в себя пищи и прекращения подвига некоторого (стояния за обедней, чтения) осталось столько-то, а иногда ложишься с мыслями о продолжительности подобных времен и их распределении: не безразличными по временам кажутся дни постные и скоромные и роды пищи: здоровье иногда является двигателем подобных мысленных родов… Впрочем, да не придается этому малому значение великого… да не будет оно важным для жизни, как бы в этом была жизнь… жизнь в Боге и Господе Иисусе Христе всё еще так нередко не понимается…»

В глубине души Иван принял твердое решение – не жениться, держаться монашеского образа жизни. Как-то в академии во время молебна собралось много монашествующих; Иван присоединился к ним «в той, между прочим, мысли, – записал он в дневнике, – что мне не нужно удаляться от общества людей столь высоконастроенных, хотя бы оно носило название монашествующих: ведь это люди, живущие жизнью небесной, и если мне придется остаться в мире и выделяться от монашествующих, то как оставить их небесную жизнь? Как устроять жизнь самому – в стороне и не по воле Божией? Как… чего Боже сохрани!.. подумать о своих преимуществах и мнимом, как бы осуществившемся совмещении монашеского духа и живой жизни людей, то есть любви к ним деятельной!..»

Как-то Иван зашел к отцу ректору специально поговорить о монашестве и поделиться своими сомнениями. Он хотел быть учителем, а «учитель без священного сана, – считал он, – как бы не призван Богом для учительства пастырского, а только для сообщения знаний».

– Конечно, вы будете монахом, у вас настроение такое, – сказал ему архимандрит Антоний. – Всякий учившийся в академии призван к учительству, но непринявший монашества разве может говорить то, что я говорил на лекции по пастырскому богословию?

– От монашества меня удерживает теперь мысль о невозможности тесной связи с пасомыми, – поделился Иван своими сомнениями.

– Едва ли вы будете в такой тесной связи, как учитель связан с учениками, – ответил отец Антоний.

Подобные беседы о монашестве возникали между отцом ректором и Иваном нередко, в них отец ректор как принципиальный сторонник монашества страстно отстаивал свою точку зрения, убеждая его принять монашеский постриг.

– Вы есть настоящий, уже готовый монах, – сказал Ивану отец Антоний. – Вам не принимать монашества – это прелесть дьявольская, дело гордости, не желающей принести себя в жертву Богу, потому что вы, хотя и хотите приносить добро, но по-своему. А перед принятием монашества может быть состояние такое. На многих перед принятием монашества находит страх и смятение, но потом всегда приходит радость и помощь от Бога – обет укрепляет решение. Пастырство вполне может быть соединено с монашеством, можно ходить по домам и стать странствующим миссионером… если вы пойдете в учителя, то не спасете свою душу – непринимающие священства или монашества из окончивших академию грешат против Церкви. Но, конечно, если у вас определенное убеждение не идти в монахи, то тогда, конечно, не нужно идти, – заключил архимандрит Антоний, как бы отступив от своей точки зрения.

– Я от пастырства не отказываюсь и не отрекаюсь, – сказал Иван, – но монашество – это особый образ жизни, а выбор образа жизни – это дело свободное, его человек должен избрать добровольно.

Иван принял твердое решение готовить себя к отрешению от всего земного и молить Господа, чтобы Он Сам показал путь, которым подобает ему идти уже не ослабевая.

Весной по сдаче экзаменов и окончании курса Иван перед тем, как ехать на каникулы домой в Нижний Новгород, зашел к отцу ректору. У того, по обыкновению, было много народа, разговоры велись разнообразные и было трудно сосредоточиться на своих вопросах. Прощаясь, отец Антоний, отметив про себя исключительную худобу пришедшего к нему попрощаться студента, шутливо заметил: «А вы поправляйтесь, будете архимандритом или епископом».