полная версия

полная версияАвиация России и санкции

–стоимость авиационной техники не соответствует бюджетным возможностям, резко сужая парк санитарной авиации. Так, контрактная стоимость Ми-8МТВ-1 в размере 572 млн рублей и «Ансата» в размере 308 млн рублей сопоставима, а иногда и выше годового бюджета медицинских учреждений, куда санитарная авиация доставляет больных, что нелогично в условиях наличия на порядок более дешёвых летательных аппаратов, способных выполнять те же задачи;

–цена лётного часа, достигшая в 2020 году 218,3 тыс. рублей, на порядок выше цены лётного часа большинства лёгких самолётов пассажировместимостью до 6 мест;

–средняя загрузка летательных аппаратов составляет менее одного полёта в день, что при отсутствии альтернативных задач существенно увеличивает долю условно-постоянных затрат в общей сумме затрат. Так, при сменной работе на один «Ансат» необходимо шесть пилотов, на Ми-8 – девять, что делает не только целесообразным, но необходимым, например, привлечение техники Utair (количество вертолётов на порядок больше, чем в НССА), «Газпром-авиа» (количество вертолётов в 3,2 раза больше, чем в НССА)275 и др.

Рисунок 3.10

Исходя из заявлений руководства НССА, чтобы покрыть минимальную потребность страны в санавиации и содержать её при поддержании определённых стандартов, нужны субсидии не менее 15 млрд в год, что в 2,5–3 раза выше существующего объёма субсидирования. Стоимость обновления парка санавиации – 29 млрд276 (лизинг 66 вертолётов Ми-8 и «Ансат» за 28 млрд руб.)277

Кроме того, компанией НССА всерьёз выдвигаются требования:

–установить фиксированную цену на авиатопливо;

–предоставить статус, аналогичный МЧС, чтобы не приходилось платить за базирование в аэропортах;

–не облагать НДС278.

Благодаря основному акционеру НССА— ГК «Ростех», разрабатывается план создания в каждом регионе центров базирования, включающих 1785 площадок ангаров279.

В пределах существующего объёма субсидирования задача может быть полностью решена путём развития лёгкой коммерческой авиации и АОН, которая, наряду с обычными полётами, может эвакуировать больных при на порядок меньшей стоимости лётного часа и нулевых бюджетных расходах на приобретение летательных аппаратов. Тем более это было бы логично, если учесть то обстоятельство, что на Западе санитарная авиация выполняет функции оказания первичной помощи, вылетая на место ДТП. У нас же санавиации выполняет в основном межгоспитальные перевозки280.

По оценкам величины текущего спроса в регионах Дальнего Востока, 30–35% местных воздушных перевозок будет приходиться на визиты в медицинские учреждения в региональных центрах281, поэтому развитие санитарной авиации может стать путём обеспечения рентабельного функционирования множества частных компаний лёгкой авиации и привлечения внебюджетных источников для воссоздания её наземной инфраструктуры.

Таким образом, в условиях многообразия форм собственности развитие санитарной авиации возможно только за счёт лёгкой коммерческой авиации АОН. При всей значительности субсидирования НССА, возникают перекосы, когда на транспортировку больного тратится порядка полумиллиона рублей, а на его последующее лечение – 50 тыс. в месяц, при этом среднегодовое количество полётов остаётся почти на порядок меньшим, чем в 70-е годы XX века, когда осуществлялось более 100 тыс. вылетов в год282.

Авиационная и транспортная безопастность

Неоспоримая важность безопасности полётов и защищённости авиатранспорта от актов незаконного вмешательства позволяет использовать связанную с ними риторику в качестве основного, а иногда и единственного аргумента, обосновывающего требования властей к организации воздушного движения, допуску к авиаперевозкам и авиаработам, сертификации воздушных судов, подготовке авиационного персонала и т.п. Это позволяет под лозунгом борьбы за безопасность не только стремиться к сохранению человеческих жизней, дорогостоящей техники и наземных объектов, но и проводить крайне сомнительные решения. Мотивом для подобных решений обычно являются неафишируемые узковедомственные или частные интересы, обилие и многообразие которых сформировало в национальной авиасистеме целый пластмифологии, базирующейся на культе безопасности как некоей субстанции, находящейся над авиационной системой и диктующей свои требования устами собственных жрецов – чиновников, обладающих контрольно-административными, надзорными или оперативно-розыскными полномочиями.

Катастрофически низкий уровень безопасности национальной авиации во многом обусловлен негативным влиянием указанных мифов, парализующих системные шаги, направленные на применение современных международно признанных подходов, обеспечивающих выявление и нивелирование возможных угроз.

Современная философия безопасности

Самый большой риск – это неприятие рисков… В быстро меняющемся мире неприятие рисков есть верный способ потерпеть неудачу.

Марк Цукерберг

Одним из ключевых признаков развитой авиационной системы является целеполагание, направленное на одновременное достижение задач безопасности и эффективности. Например, ключевая миссия FAA США состоит в «обеспечении самой БЕЗОПАСНОЙ и ЭФФЕКТИВНОЙ аэрокосмической системы в мире»283 посредством регулирования, администрирования, надзора и управления рисками, а также безопасного и эффективного использования национального воздушного пространства.

Такой подход полностью соответствует позиции ICAO284, в соответствии с которой устойчивое развитие глобальной системы гражданской авиации должно одновременно обеспечивать как повышение уровня безопасности, так и достижение экономической, инфраструктурной и экологической эффективности (рисунок 3.11). Следовательно, необходимо находить экономически и экологически приемлемые методы обеспечения безопасности и – наоборот— безопасные способы достижения экономических целей.

Любые попытки решать задачи безопасности вне их взаимосвязи с задачами развития авиасистемы в целом – анахронизм, а искусственное противопоставление безопасности и экономической эффективности авиации – ещё и идиотизм:

–Экономика vs безопасность. Финансово-экономические цели, связанные с эксплуатацией воздушных судов, достижимы исключительно при условии их безопасной эксплуатации. Несмотря на то, что вероятность погибнуть в автокатастрофе по дороге в аэропорт была и остаётся существенно более высокой, чем вероятность погибнуть в авиакатастрофе285, гибель и даже угроза гибели в авиакатастрофе вызывает общественный резонанс, несопоставимый с резонансом от автоаварий. К этому следует добавить высокую стоимость авиатехники и подготовки авиаперсонала, психологическое состояние которого к тому же является отдельным фактором производства. Совокупность перечисленных обстоятельств превращает авиационные происшествия в самую серьёзную экономическую угрозу для любого авиационного бизнеса, а безопасность – в его главную экономическую задачу.

–Безопасность vs экономика. Современные методы обеспечения безопасности предполагают систематическое вложение значительных интеллектуальных, кадровых, финансово-экономических и иных ресурсов. Деградирующая авиационная система не способна обеспечить формирование и использование достаточных ресурсов. Кроме того, ценностные установки персонала умирающей авиационной системы крайне редко соответствуют задачам долговременного укрепления безопасности. При расследовании серьёзных авиационных происшествий, например в США, надзорные органы вникают в особенности хозяйственной деятельности предписывают применение экономически приемлемых мер по устранению имеющихся предпосылок к авиационным происшествиям286. Несмотря на столь внешнелояльный подход, поддерживается высокий уровень безопасности. При этом даже в предельно мягко регулируемой АОН США, при суммарном налёте в 25 млн часов в год, гибнет в среднем 250 человек287. Таким образом, американская методология обеспечения безопасности показала свою результативность действенность.

Рисунок 3.11

Российские и мировые стандарты безопасности

Правительство – это рефери, и оно не должно пытаться стать игроком.

Р. Рейган

На протяжении нескольких десятилетий сотрудниками органов власти последовательно декларируется приверженность к соблюдению самых современных стандартов безопасности. Теоретически российские и международные стандарты не должны различаться, так как с 2012 г., согласно российскому законодательству, «реализация государственной системы управления безопасностью полётов гражданских воздушных судов обеспечивается в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской авиации»288.

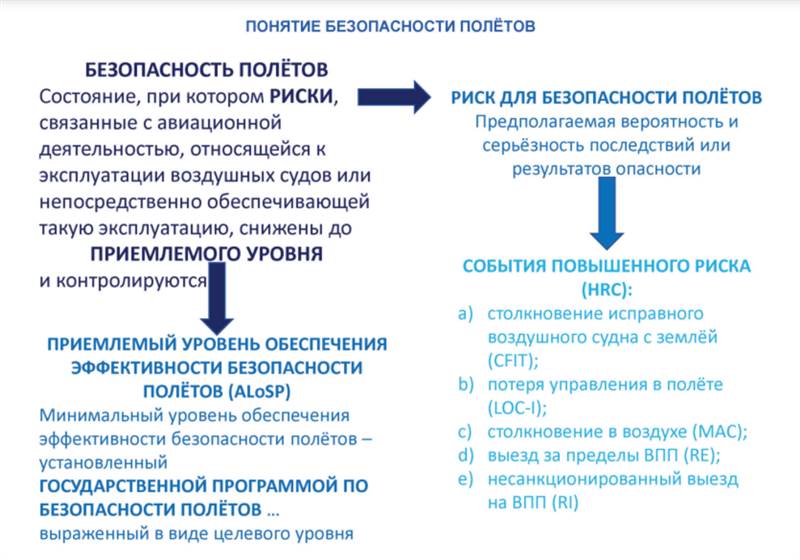

С позиций ICAO, на существующем уровне развития авиации безопасность полётов подразумевает не полное устранение рисков, а обеспечение состояния, «при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются»289 (рисунок 3.12). Например, исходя из статистики IATA, риск потери турбовинтового самолётав4,6 раза выше риска потери реактивного самолёта290 и контроль рисков будет означать не запретна эксплуатацию любой авиатехники, за исключением реактивной, а недопущение увеличения текущего уровня аварийности с постепенным его снижением.

В свою очередь, «приемлемый уровень» безопасности полётов – это минимальный уровень, установленный Государственной программой по безопасности полётов291. Необходимость указанной Государственной программы обусловлена тем обстоятельством, что для безопасности полётов недостаточно усилий одного ведомства или организации, а требуется консолидация интеллектуальных, административных, технических и финансово-экономических ресурсов всех органов и организаций, прямо или косвенно связанных с функционированием авиационной системы.

Рисунок 3.12

В России Государственная программа обеспечения безопасности полётов была принята в 2008 г. и охватывала период вплоть до 2015 г. План межведомственных мероприятий, направленных на реализацию указанной Государственной программы, содержал 87 пунктов. Предполагалось, что ключевым результатом реализации Программы и Плана станет уменьшение частоты авиационных происшествий в РФ в 2–2,5 раза292. С 2015 г. в России нет актуализированной293 Государственной программы обеспечения безопасности полётов, что исключает даже формальное определение приемлемого для государства уровня безопасности. Глобальный план обеспечения безопасности полётов ICAO обновляется каждые три года, т.е. мы даже на уровне деклараций отстаём от стандартов безопасности ICAO как минимум на два трёхлетних периода.

В соответствии с концептуальной позицией ICAO, необходимо «создать обеспечивать функционирование независимого полномочного органа по нормативному надзору, что включает разделение надзорных функций и функций предоставления обслуживания…»294: Данное основополагающее требование грубо нарушается из-за сохранения в ведении Росавиации множества структур и функций295, доставшихся в наследство от МГАСССР, что влечёт за собой одновременное исполнение Росавиацией и функций регулятора, и функций поставщика обслуживания (таблица 3.2):

Таблица 3.2

-с одной стороны, Росавиация организует и проводит обязательную сертификацию аэродромов и выдачу документов, подтверждающих соответствие операторов аэродромов требованиям федеральных авиационных правил. С другой стороны, задачу извлечения прибыли за счёт сертификации аэродромов и «комплексного решения задачи по развитию и реконструкции аэропортовых комплексов и их инфраструктуры»296 решает подведомственный Росавиации ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», задачу извлечения прибыли за счёт «управления имуществом аэродромных комплексов по всей России, выполнения функций застройщика объектов аэродромной инфраструктуры»297 выполняет подведомственный ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) », а функции оператора аэропортов выполняют подведомственные ФКП аэропорты Севера, Камчатки, Чукотки, Красноярья, Амдермы, Дальнего Востока, Кызыла;

–с одной стороны, Росавиация отвечает за организацию профессионального обучения, обязательную аттестацию и выдачу/аннулирование свидетельств авиационного персонала. С другой стороны, подготовку авиационного персонала ведут подведомственные ФГБОУ «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (Сасовский, Краснокутский, Омский филиалы), «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» (Выборгский, Богуслановский, Красноярский, Якутский, Хабаровский филиалы) и «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (Иркутский, Московский, Егорьевский, Кирсановский, Рыльский, Троицкий филиалы), а также ФАУ Архангельский, Северо-Кавказский, Уральский, Новосибирский, Коми авиационные учебные центры;

–с одной стороны, Росавиация отвечает за организацию деятельности по медицинскому освидетельствованию авиационного персонала, с другой – отвечает за работу подведомственного ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации»;

–с одной стороны, Росавиация отвечает за оказание государственных услуг по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства и обеспечение руководства функционированием Единой системы организации воздушного движения, с другой, прибыль за счёт предоставления аэронавигационного обслуживания пользователям воздушного пространства обеспечивает подведомственный ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ»;

–с одной стороны, Росавиация отвечает за организацию сертификацию лётной годности, с другой – задачу извлечения прибыли за счёт исследований в данной сфере деятельности решает подведомственный ФГУП ГосНИИ ГА.

Во всех перечисленных случаях удешевление стоимости государственных услуг и/или повышение требований к их качеству, в том числе путём развития конкуренции, повлечёт за собой сокращение доходов и понижение прибыльности подведомственных структур, а также корректировку объёмов распределяемого регулятором бюджета298.

В наиболее одиозных случаях речь может идти и о прямых долговременных угрозах безопасности полётов. Например, регулятор в начале 2021 г. отчитался о том, что ликвидирована задолженность по налёту курсантов подведомственного Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации 2018 года выпуска сократилась – 2019 года299. Ни один не аффилированный авиационный учебный центр даже теоретически не смог бы обеспечить подобную лояльность регулятора при более чем двухлетней задолженности по практике300.

Рисунок 3.13

Трудно всерьёз говорить о реальной заинтересованности ответственных чиновников в обеспечении безопасности с учётом санкционированного ими разрыва между изучением курсантами теории и её практической отработкой несколько лет. О масштабе нарушений в деятельности иных организаций, управляемых регулятором, можно только догадываться.

При принятии решений в условиях конфликта интересов регулятор вынужден выбирать между эффективностью регулирования и финансово-экономическими интересами подведомственных структур. Однако эффективность регулирования – довольно абстрактная задача, в отличие от управления имуществом и хозяйствующим субъектом.

Как показывает практика Омского лётно-технического колледжа (рисунок 3.13), задачи эффективности явно уступают в приоритетности задачам управления подведомственными хозяйствующими субъектами.

В докладах и выступлениях руководителей Минтранса России и подведомственных ему структур ежегодно даётся анализ безопасности и декларируются задачи по её улучшению. Из этого складывается ложное впечатление, что данные организации несут или как минимум разделяют ответственность за безопасность полётов. На практике же в России ни один государственный орган не отвечает за функционирование государственной системы управления безопасностью полётов, её эффективность и результативность301 (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14

Мониторинговые задачи государственной системы управления безопасностью полётов выполняет Росавиация, которая получает, регистрирует и хранит данные поставщиков услуг о выявленных факторах опасности и риска и о техническом состоянии авиатехники. Кроме того, в Росавиацию поступают данные о результатах надзорных мероприятий, о результатах расследования авиационных событий и добровольные сообщения. Минтранс России организует проведение анализа данных о факторах опасности и риска, а также разрабатывает и реализует мероприятия по их снижению302.

В сложившейся ситуации целевой уровень обеспечения безопасности полётов формируется поставщиками услуг (в международной терминологии— поставщиками обслуживания)303 стихийно при бессистемном взаимодействии отдельными органами власти (рисунок 3.15). В свою очередь, это влечёт за собой разновектороность усилий органов и организаций, прямо и косвенно связанных с функционированием авиационной системы РФ, которая усугубляется множеством прямых конфликтов интересов, немыслимых для развитых авиационных государств.

Ситуацию усугубляет неурегулированность вопроса о гармонизации воз-душного законодательства и законодательства о транспортной безопасности, из-за чего в отечественной гражданской авиации действуют две системы правового регулирования, направленные на обеспечение её защищённости от актов незаконного вмешательства, а субъектами транспортной инфраструктуры осуществляются мероприятия и финансирование работы двух параллельных систем безопасности, направленных на достижение одной цели304

Рисунок 3.15

Российская и мировая практика обеспечения безопасности

Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.

Ф. Энгельс

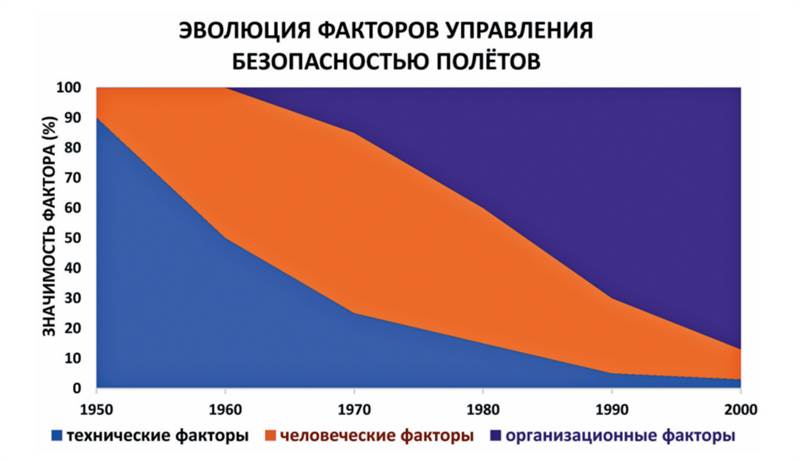

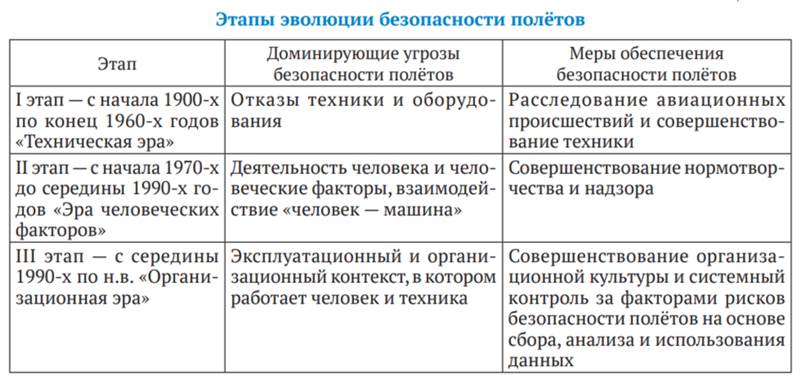

Обобщение и анализ многолетней эволюции факторов управления безопасностью полётов лёг в основу современной методологии, рекомендованной ICAO как стандарт для всех стран-членов организации.

Вплоть до 50-х годов XX века надёжность авиатехники была столь низка, что технические факторы были определяющими для безопасности. По мере совершенствования летательных аппаратов и систем управления воздушным движением на первое место вышел человеческий фактор, который в XX конце века уступил место организационному фактору. Начиная с 1980–1990-х годов определяющее значение приобрели организационные факторы безопасности305, которые являются производной от эффективной и скоординированной деятельности множества органов и организаций (рисунок 3.16).

Данные факторы принято описывать с использованием модели «швейцарского сыра» Джеймса Ризона306 (рисунок 3.17), в которой система защиты изображается как серия барьеров, представленных в виде ломтиков сыра. Отверстия в ломтиках сыра представляют собой отдельные слабые места в частях системы и постоянно меняются по размеру и положению на всех ломтиках.

Рисунок 3.16

Рисунок 3.17

Отказ системы в целом происходит, когда дыры во всех срезах на мгновение выравниваются, выходя на «траекторию вероятности аварии», при которой ошибка последовательно не исправляется:

–управленческими решениями и организационными процессами;

–условиями работы;

–устранением прогнозируемых нарушений;

–нормами и правилами;

–подготовкой персонала;

–техникой.

Обновлённый портфель системных и эксплуатационных рисков безопасности, с учётом последствий пандемии COVID-19, выглядит следующим образом307:

–системы управления;

–человеческий фактор;

–сбор, обработка и использование информации;

–тренировка, проверка и обеспечение актуальности данных;

–инфраструктура и оборудование;

–обеспечение финансовых аспектов безопасности.

Российская система правового регулирования ориентирована на консервирование безответственности регулятора, что выражается в том числе и в принципиальных различиях понимания терминологии, используемой ICAO, и терминологии, используемой отечественными авиационными властями.

Например, в терминологии ICAO опасность рассматривается как состояние или объект, которые могут вызвать авиационный инцидент или авиационное происшествие или способствовать его возникновению308. В этом случае авиационное происшествие – лишь результат существующего состояния.

В российской терминологии, как совершенно верно отметил Аксютин В.С.309, опасность перепутана с последствиями опасности. Так, под опасностью («фак-тором опасности») в РФ с 2014 г. по 2022 г. понимался «результат действия или бездействия, обстоятельство, условие или их сочетание, влияющие на безопасность полётов гражданских воздушных судов»310. В новой редакции постановления формулировка понятия по-прежнему осталась размытой и неопределённой, но из неё было исключено слово «результат»311.

Ещё в 80-х годах XX века перечисленные нестыковки понятий имели бы важность скорее для обще юридической дискуссии, нежели для принятия управленческих решений. Однако к 1980–1990 г. сложилась многоуровневая система защиты, позволяющая практически исключить авиационные происшествия, являющиеся следствие мединичных отказов оборудования или ошибок эксплуатации. Теперь авиационный инцидент – следствие набора факторов, которые не воспринимаются как опасные и могут быть выявлены только при построении сложного механизма сбора и анализа данных, позволяющих обеспечить системный контроль за факторами рисков безопасности полётов (таблица 3.3).

Таблица 3.3

По этой причине все развитые авиационные системы функционируют с учётом закономерностей III этапа эволюции процесса обеспечения безопасности полётов312. Особенностью III этапа является то, что профилактика негативных событий должна строиться не на обеспечении безопасности, а на управлении безопасностью. Критически важной составляющей становится построение системы сбора обработки и использования распределённой информации, носителями которой является неопределённый круг лиц. Важнейшим способом работы с такой информацией является система «добровольных сообщений» – сообщений, сделанных специалистом по личному убеждению (без принуждения) и содержащих информацию об опасных факторах, которые специалист обнаружил в процессе производственной деятельности, а также об известных ему, но официально не зарегистрированных ошибочных действиях, особых ситуациях и авиационных событиях. Слагаемым культуры управления безопасностью является «некарательная» производственная среда, под которой понимается такая духовная атмосфера, когда каждый понимает, что незаслуженного наказания за свои нестандартные действия он не понесёт. Важно, что за ошибочные действия, к каким бы последствиям они ни привели, специалист не наказывается313.

Российская авиасистема работает по стандартам, которые устарели после периода 1970–1990-х гг. Вместо совершенствования организационной культуры и обеспечения системного контроля за факторами рисков безопасности полётов на основе сбора, анализа и использования данных все силы направляются на надзор и нормотворчество. Управление безопасностью осуществляется путём отнесения объектов «контроля к одной из категорий (высокий, значительный, средний и низкий) риска причинения вреда (ущерба)» с соответствующим увеличением периодичности и глубины проверок314.

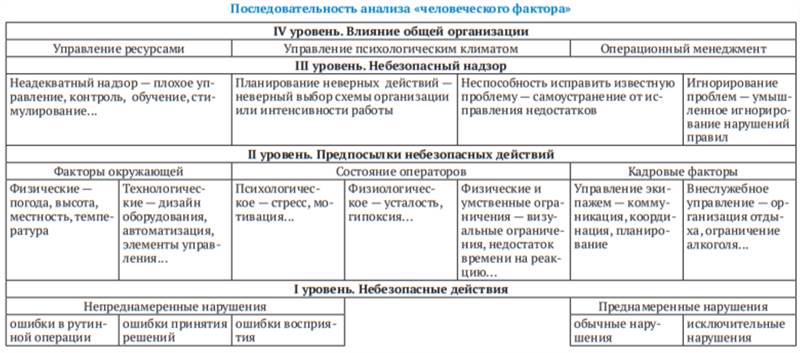

Более того, как показывает практика, российская авиасистема в значительной мере не соответствует даже стандартам II этапа эволюции, акцентировавшего внимание на человеческий фактор. Международные подходы к анализу человеческих ошибок, например, методология HFACS, разработанная С. Шаппеллом и Д. Вигманном315, выделяет 4 уровня возможных отказов (таблица 3.4).

Таблица 3.4