полная версия

полная версияАвиация России и санкции

Например, в ходе расследования авиакатастрофы на Курильском озере, Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолётов крупнейшей частной камчатской авиакомпании «Витязь-аэро». Обо всех выявленных нарушениях не докладывалось, хотя по классификации они являлись авиационными событиями и требовали расследования316. Сама проверка свелась не к анализу причин, по которым стало возможным функционирование компании, допустившей 50 нарушений, и выводу, что нужно системно менять на национальном уровне, а к поиску отдельных виновных. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что, не дожидаясь результатов расследования Межгосударственного авиационного комитета, следственный комитет выработал свои версии аварии и приступил к их расследованию. Среднемировая продолжительность расследований авиационных происшествий составляет около 3 лет (1018 дней)317. Практика возбуждения уголовных дел до получения результатов расследования уполномоченных на это структур (а обычно и до начала их работы), в сочетании с положениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, не может не провоцировать следственные органы на завышение значимости человеческого фактора и недооценку организационного.

Исходя из попавших в прессу318 описаний результатов расследования авиационных происшествий с воздушными судами государственной авиации, можно сделать вывод, что стандарты расследований авиационных происшествий в гражданской и государственной авиации принципиально не различаются:

–основное внимание сконцентрировано на анализе проблемы I уровня – небезопасных действий;

–возможно выявление отдельных проблем II–III уровня;

–проблемы IV уровня вообще не поднимаются и, вероятно, не являются предметом расследования и даже исследования.

Сложившаяся практика прямо противоречит позиции ICAO, в соответствии с которой «Единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности… Государство учреждает полномочный орган по расследованию авиационных происшествий, не зависящий от государственных авиационных полномочных органов и других организаций, которые могут вмешиваться в проведение расследования или влиять на его объективность».

Даже требование ICAO о независимости органа, расследующего авиационное происшествие, от авиационных властей исполнено с предельной формальностью и цинизмом. Полномочия по расследованию авиационных происшествий возложены на Межгосударственный авиационный комитет (далее— МАК), «не зависящий от государственных авиационных полномочных органов», а полномочия по расследованию авиационных инцидентов—на вполне «авиационный полномочный орган» – Росавиацию319. Такое распределение полномочий концептуально ошибочно, поскольку «каждый серьёзный инцидент отличается от авиационного происшествия только исходом…При расследовании инцидентов могут быть те же аварийные факторы, что и при авиационных происшествиях; они являются обширным источником информации об аварийных факторах. Главным преимуществом является то, что живы участники событий»320. Российские авиационные власти, минимизируя собственную ответственность категоричны в оценке причин аварийности. Согласно их позиции, «Причины происшедших в течение 2021 года авиационных происшествий в коммерческой авиации находятся в прямой связи с деятельностью руководства организаций свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, а также о недостаточном уровне трудовой и корпоративной дисциплины»321.

Органы прокуратуры рассматривают каждое авиационное событие в качестве «повода для проверок». Более того, Генеральная прокуратура, констатируя недопустимость подмены прокурорами полномочий Ространснадзора и Росавиации, тем не менее предписывает322 своим подчинённым осуществление надзора за:

–состоянием аэродромов – от оснащения их полным перечнем оборудования и техники до контроля квалификации персонала;

–состоянием компаний – от финансово-экономических показателей до соответствия их структуры и штата сертификационным требованиям;

–состоянием воздушных судов – от их соответствия нормам лётной годности и соблюдения сроков технического обслуживания до выполнения правил центровки и крепления груза;

–работой пунктов ОрВД – от оснащённости оборудованием до контроля фразеологии радиообмена;

–деятельностью авиационных учебных центров – от структуры и содержания реализуемых программ до наличия библиотечного фонда и лабораторий;

–режимом труда работников авиапредприятий – от прохождения предполётного осмотра до дактилоскопической регистрации;

–соблюдением прав пассажиров – от соответствия правил перевозок законодательству до борьбы за снижение стоимости билетов.

В ситуации, когда результативность прокурорских проверок оценивается по количеству лиц, привлечённых к дисциплинарной и административной ответственности, количеству возбуждённых уголовных дел, пилотов, отстранённых от выполнения полётов, аннулированных лётных свидетельств и т.п.323, акцент проверки заведомо делается не на выявлении системных угроз, обусловленных организационными факторами, а на выявлении их следствий, проявившихся в действиях/бездействии отдельных лиц. При этом надзорный орган перманентно пребывает в наивной уверенности, что «причиной большинства авиационных событий являются неверные действия авиаперсонала»324.

Рисунок 3.18

В соответствии с законом Герберта Генриха325 (рисунок3.18), на каждое серьёзное происшествие приходится 29 мелких происшествий и 300 мелких инцидентов, обычно нерегистрируемых. В контексте авиации борьба исключительно с «активными отказами» представляет собой обвинение задним числом пилота, диспетчера, авиационного инженера или техника в происшествии, имеющем гораздо более глубокие корни, нежели действия одного или нескольких ответственных исполнителей. Нацеленность исключительно на быстрое выявление в наказание виновника «активного отказа» приводит к тому, что даже флагман российского авиатранспорта—авиакомпания «Аэрофлот»—скрыла от Росавиации этот тяжёлый инцидент и предпосылку к авиакатастрофе. Но благодаря утечке информации из компании «Аэрофлот» в СМИ эта информация стала известна надзорным органам. Впоследствии стало известно ещё о нескольких случаях сокрытия «Аэрофлотом» авиационных инцидентов разной степени тяжести326.

Система организации расследований и надзора функционирует таким образом, что выявление незарегистрированных предпосылок инцидентов практически заблокировано. Основным способом получения информации о безопасности полётов стал анализ таких явлений и событий, как ошибка специалиста, отказ бортовой системы ВС, негативное воздействие внешней среды, инцидент, авария и катастрофа. Однако «Строить безопасность на основе результатов расследования негативных событий или даже по материалам анализа ошибок сегодня является почти анахронизмом. Ведь хорошо известно, что произошедшее событие или допущенная ошибка – это результат проявления не одного, а нескольких (совокупности) опасных факторов (факторов риска), которые оказались присущи конкретному компоненту (или компонентам) авиационной системы. Более того, эти опасные факторы возникли не внезапно, а существовали уже на протяжении длительного времени, но поскольку ника-ких негативных событий не вызывали, то на них никто (в том числе и среди руководителей) не обращал внимания»327.

Ориентированность авиационных властей не на выявление и устранение системных проблем, влекущих за собой авиационные происшествия, а на уклонение от подобного анализа с целью исключения собственной ответственности за просчёты при выстраивании регулятивной среды приводит к увеличению количества противоречивых и безответственных норм. Оторванность нормотворчества от практики сформировала порочную практику подготовки нормативных актов лицами, не имеющими необходимой квалификации (независимо от их формальных регалий). Как следствие, возник огромный пласт нормативных правовых актов, принятие которых было связано исключительно или преимущественно с текущими целями их инициаторов и противоречит не только интересам авиасистемы страны, но и здравому смыслу.

Например, решением Правительства РФ были установлены целевые значения в области безопасности полётов328. В соответствии с ними определено, что в 2022 г. в результате авиационных происшествий с осуществляющими коммерческие воздушные перевозки гражданскими самолётами максимальной взлётной массой более 5700 кг, не должно гибнуть больше 0,7 человек на 1 млн перевезённых пассажиров. Для самолётов взлётной массой менее 5700 кг нормы жёстче – 0,1 погибший на 1 млн перевезённых пассажиров. Для авиации общего назначения контрольные показатели соответственно 0,1 и 0,14.

Методология формирования национальных целевых показателей диаметрально противоположна методологии ICAO, в соответствии с которой признано, что пассажиру лёгкого воздушного судна вообще и авиации общего назначения – особенно невозможно обеспечить тот же уровень безопасности, что и пассажиру, пользующемуся магистральным коммерческим воздушным транспортом329. Иными словами, методологически недопустимо устанавливать целевые показатели безопасности пассажира лёгкого воздушного судна АОН кратно выше показателей, устанавливаемых для коммерческих воздушных судов.

При применении российских целевых показателей к реальной статистике воздушных перевозок 2019 г.(2 млн пассажиров на местных воздушных линиях 71,1 млн пассажиров на внутренних воздушных линиях без МВЛ) получается, что в лёгкой коммерческой авиации не должно гибнуть более 1 человека один раз в 5 лет. Применительно к количеству полётов задача выглядит ещё более амбициозной. Если предположить, что в среднем лёгкий самолёт перевозит 4 пассажира, то катастрофа с подобным воздушным судном не должна про-исходить чаще 1 раза в 20 лет в коммерческой авиации и 1 раза в 17 лет – в авиации общего назначения. Однако только в 2021 г. с воздушными судами АОН произошло 12 катастроф с гибелью 23 человек и ещё 7 катастроф с гибелью 8 человек, перевозимых незарегистрированными воздушными судами330. Исходя из того, что статистика 2021 года близка к средним показателям минувшего десятилетия, установленные целевые показатели не имеют никакой связи ни с практикой, ни с международными стандартами.

Установленные упомянутым документом целевые показатели безопасности авиаработ противоречат не только мировым стандартам, но и элементарной логике. В соответствии с ними для выполняющих авиаработы самолётов взлётной массой менее 5700 кг установлены те же нормы, что и для самолётов, выполняющих авиационные перевозки: 0,1 погибший на 1 млн перевезённых пассажиров. Однако самолёт, выполняющий авиаработы, вообще не должен перевозить пассажиров, за исключением служебных, т.е. показатели должны быть существенно жёстче, чем в авиации, предназначенной для перевозки пассажиров за деньги. Если под пассажиром подразумевается и экипаж (а с учётом описанных странностей документа возможно и это), то показатели радикально завышены, так как вероятность авиационного происшествия с воздушным судном, которое летит прямолинейно на оптимальной высоте с оптимальной скоростью, заведомо ниже вероятности авиапроисшествия в воздушным судном, которое, например, выполняя авиасель хозработы, летает на предельно малых высотах с предельно малой скоростью по крайне небезопасным траекториям.

Согласно мировой практике, добиться позитивных результатов позволяет только постановка реалистичных задач и системный подход по их решению. Например, в США Объединённый руководящий комитет авиации общего на-значения (GAJSC) организовал государственно-частное партнёрство, целью которого на период 2009–2018 гг. было поставлено снижение количества авиационных происшествий со смертельным исходом на 1% ежегодно, с тем чтобы к 2018 году было не более одного происшествия со смертельным исходом на 100 000 часов налёта. Эта цель была достигнута в 2018 году (0,89 летательных происшествий на 100 000 часов)331.

Вместо постановки реалистичных задач выстраивается сложная система административной суеты по принятию бесполезных решений и избирательного попустительства правонарушениям. Наиболее одиозный пример— регуляторика в беспилотной авиации. Согласно действующему законодательству, проведение за плату фото- и киносъёмки и других способов дистанционного зондирования Земли с борта воздушного судна, в том числе и БВС, относится к авиационным работам. Лица, выполняющие авиаработы, должны соответствовать сертификационным требованиям, установленным ФАП-249, что было однозначно подтверждено регулятором332. До настоящего времени не выдано ни одного сертификата эксплуатанта беспилотных авиационных систем или беспилотных воздушных судов. Иными словами, опыт полностью легальных авиаработ с использованием БВС отсутствовал даже по состоянию на начало 2022 г.

Несмотря на отсутствие опыта легальной коммерческой эксплуатации БВС, отсутствие утверждённых Росавиацией программ подготовки специалистов авиационного персонала по данной специальности, требований к обладателю свидетельства внешнего пилота и даже формы указанного свидетельства, был введён333 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой 30 кг и менее». Иными словами, ответственные разработчики стандарта написали, а Минтруд России утвердил стандарт профессии ещё до появления первого легального опыта профессиональной деятельности в этой сфере. Параллельно был разработан и введён Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»334.

Трудно спрогнозировать вред, который могут причинить подобные оторванные от практики нормы и правила при расследовании авиационных происшествий. Например, в сфере беспилотной авиации Росавиация не только годами не выполняла обязанность об утверждении программ подготовки внешнего пилота, но даже не разработала форму соответствующего свидетельства. В результате несертифицированный должным образом авиационный персонал на беспилотных воздушных судах без сертификатов лётной годности выполнял авиационные работы, не имея обязательного для них сертификата эксплуатанта. На основе правового нигилизма и попустительства контролирующих структур сформировался многомиллиардный рынок, который оказался на грани краха335 после банального предостережения Ространснадзора о недопустимости прямого и грубого нарушения действующего законодательства.

Аналогичные примеры можно привести почти во всех сферах функционирования отечественной авиасистемы – от сертификации лётной годности до подготовки авиационных специалистов. Результатом произошедшей подмены борьбы с опасностью на борьбу с её последствиями, при самоустранении национальных авиационных властей от борьбы с системными угрозами безопасности полётов, в совокупности со старением техники и инфраструктуры стало комплексное снижение безопасности. Так, коэффициент потерь реактивных самолётов в СНГ оказался в 14,7 раз выше среднемирового и в 1,6 раз выше следующего за ним среднеафриканского, а коэффициент потерь турбовинтовых самолётов в СНГ оказался в 22,9 раз выше среднемирового336.

В России вплоть до 2020 г. наблюдалась почти 100%-ная корреляция между сокращением авиационных происшествий и катастроф и сокращением парка эксплуатируемых воздушных судов337 (рисунок 3.19). К 2020 г. отечественная авиасистема вплотную приблизилась к исчерпанию советского кадрового задела (к 2021 году самому молодому советскому выпускнику перевалило за 50). Последовательное сокращение парка воздушных судов долгое время позволяло регулятору поддерживать иллюзию относительно высокой безопасности отечественной авиации. В настоящее время отечественная авиасистема стала пожинать плоды постсоветского развития, подтверждая очевидное: деградация объёма перевозок в конечном итоге ведёт к деградации их безопасности. Приведённая статистика говорит о провале попыток отечественного регулятора по исключению любых рисков путём утверждения запретительных нормативов вне зависимости от вероятности наступления негативных последствий338.

Рисунок 3.19

Дальнейшее применение архаичных подходов к управлению и абсолютизация интересов регулятора в ущерб остальным субъектам рынка неизбежно повлечёт за собой дальнейшее ослабление безопасности и эффективности национальной авиасистемы, приемлемый уровень которых достижим только при обеспечении динамичного развития авиации. Критически важным становится признание существующего положения дел и необходимости привлечения широкого круга специалистов для выработки о опытно-экспериментальной отработки новых технологических и регулятивных подходов.

С учётом советского и международного опыта развития авиатранспорта авиационные власти страны должны:

–сохранить концептуальные подходы, позволившие обеспечить динамичный рост магистральных воздушных перевозок;

–устранить перекосы между развитием малой и большой коммерческой авиации, устранив дефицит летательных аппаратов, лётного персонала и аэродромной инфраструктуры за счёт использования региональных, муниципальных и частных инвестиций;

–использовать и оперативно внедрять американский, европейский и китайский опыт для создания современной системы требований к эксплуатантам, наземной инфраструктуре, технологиям сертификации летательных аппаратов и подготовки авиаперсонала с целью развития лёгкой коммерческой авиации;

–снять регулятивные и инфраструктурные ограничения, мешающие развитию отрасли;

–вовлечь в процесс разработки и опытно-экспериментально отработки нормативной базы широкий спектр экспертов.

В контексте изложенного для достижения в течение ближайших нескольких лет уровня эффективности обеспечения безопасности полётов не ниже среднемирового, наверное, целесообразно вернуться к многократно обозначенным предложениям339 о необходимости создания подчинённых Правительству РФ органов, отвечающих:

–Исключительно за безопасность и эффективность национальной авиационной системы, а также создание, пересмотр и реализацию Государственной программы обеспечения безопасности полётов (с функциями, аналогичными FAA США). Что касается «уникального имущественного комплекса» гражданской авиации, управляемого Росавиацией, то имеется два пути:

I. Сохранить в ведении агентства исключительно управление указанным имуществом, уравняв в правах и доступе к бюджетным ресурсам подведомственные агентству организации с неподведомственными ему организациями. Все регуляторные функции должны перейти от Минтранса Россиии Росавиации во вновь созданную Российскую авиационную администрацию, которая будет контролировать всю авиационную систему независимо от подведомственности или форм собственности и функционировать без конфликта интересов.

II. Сформировать российскую авиационную администрацию на базе Рос-авиации, но все подведомственные агентству структуры при этом должны выйти как из-под её прямого или косвенного управления, так и из зоны любого ведомства, если Росавиация будет ему подконтрольна.

–Исключительно за расследование авиапроисшествий и инцидентов, (с функциями, аналогичными NTSB США), так как «ни одно федеральное агентство не может должным образом выполнять расследования, если оно полностью не отделено и независимо от любого другого агентства. Поскольку Министерство транспорта выполняет широкий спектр обязанностей, которые влияют на безопасность, адекватность и эффективность транспортной системы, а транспортные аварии могут свидетельствовать о недостатках в этой системе, независимость необходима для надлежащего надзора. NTSB не имеет полномочий регулировать, финансировать или непосредственно участвовать в эксплуатации любого вида транспорта, чтобы объективно вести расследования и формулировать рекомендации»340.

–Исключительно за внедрение и функционирование Системы добровольных сообщений. Наиболее успешным является опыт тех стран, где сбор добровольных сообщений и их анализ проводит «третья сторона», т.е. независимая от провайдера организация. Например, в США развитие Системы добровольных сообщений произошло после передачи функций сбора и анализа от инспекционного и надзорного органа – FAA к независимому органу – NASA. Уже в 1984 г. NASA было получило 36 тыс. конфиденциальных сообщений, которые позволили проактивно влиять на зарождающиеся потенциальные угрозы341.

Аналогичные структуры функционируют в Евросоюзе, Великобритании, Австралии, Канаде, Бразилии, Японии, Тайване, Южной Корее, Китае, Сингапуре, Испании, Южной Африке. Подобный опыт был и в СССР, в частности во второй половине 80-х гг. сбором конфиденциальных сообщений занимался Институт авиационно-космической медицины Министерства обороны СССР, что наряду с другими мерами позволило к концу 80-х гг. Обеспечить уровень безопасности полётов гражданской авиации выше среднего уровня по ICAO342.

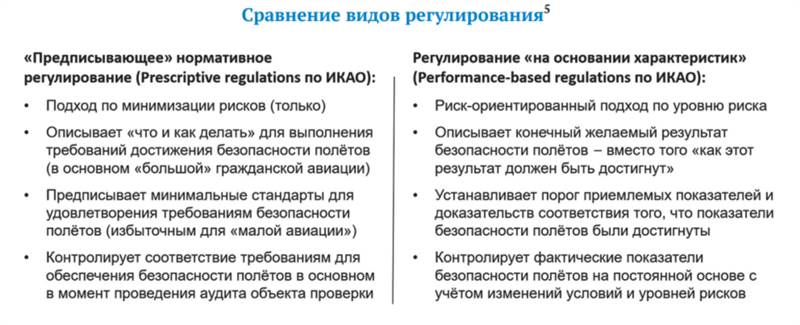

Совершенствование организационной структуры и оптимизация полномочий органов власти, а также организаций, ответственных за обеспечение отдельных элементов системы безопасности, необходимо, но недостаточно. Также необходим переход от «Предписывающего» нормативного регулирования (Prescriptive regulations) к регулированию, «основанному на характеристиках [конечного результата] » (Performance-based regulations)343. Внедрение риск ориентированного и основанного на цифровизации и саморегулировании отрасли подхода позволит осуществлять гибкое регулирование для каждого эксплуатанта и для каждого уровня рисков с обеспечением автоматизированного непрерывного мониторинга результатов деятельности каждого эксплуатанта по фактически достигнутым показателям безопасности полётов как конечного результата. Подход основан на Приложении 19 «Управление безопасностью полётов»344 и «Руководстве по управлению безопасностью полётов»345.

Регулирование «на основании характеристик» дополняет «предписывающее» нормативное регулирование в части контроля фактических показателей безопасности полётов и позволяет отказаться от избыточных «предписывающих» требований нормативного регулирования. Примером внедрения нового регулирования «на основе характеристик (конечного результата)» является уже вторая версия дорожной карты346 по АОН от 2019 года Европейского агентства по безопасности полётов (EASA), цель которой – повышение безопасности полётов и удешевление применения «малой авиации» в Европе. Этот же принцип введён в действие для беспилотных авиационных систем (БАС) на всей территории Европейского Союза, США, Канады и рекомендован для разработки регулирования БАС для всех государств-членов ИКАО347.

Рисунок 3.20

Живучесть Российской системы

Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди.

Омар Хайям

Анализ результатов влияния на российскую авиасистему санкций 2014–2020 гг., пандемии COVID-19 и особенно санкций 2022 г. предельно актуализирует вопрос обеспечения её живучести в кризисные периоды. Действующее законодательство348 сфокусировано на определении требований к деятельности государственных органов, предприятий и граждан страны исключительно в ходе мобилизационного развёртывания и в период военного времени. Организация мобилизации отраслей экономики, включая воздушный транспорт, в настоящее время подчинена только задачам обороны страны в угрожаемый период и военное время349. Основной объем возможных стратегических перевозок планируется к выполнению силами Военно-транспортной авиации Минобороны России (далее – ВТА) или с привлечением средств РЖД (в рамках договора по выполнению мобилизационного задания). Потенциал авиации МЧС ограничен и задействуется для решения задач ведомства, а также для решения эпизодических задач эвакуации российских граждан из-за рубежа.

Достижение целей обеспечения транспортной доступности всех регионов и местностей страны в период мирного времени рассматривается только через решение локальных задач, переложенных на коммерческих эксплуатантов, органы исполнительной власти субъектов РФ и подконтрольные им авиапредприятия. Системное отсутствие летательных аппаратов, аэродромной инфраструктуры и лётного персонала, наряду с недостатком финансирования, приводиткфактическойневозможностигарантированногообеспечениятранс-портной доступности регионов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока в кризисные периоды мирного времени и угрожаемый период.

Данное обстоятельство было подтверждено ещё в ходе пандемии COVID-19, когда: