Полная версия

Имяславие. На юге России

Сами монахи при этом уповали на возможность переселиться в афонский скит Пицунды, но их стремление собраться вместе на Кавказе встретило сопротивление настоятеля Ново-Афонского монастыря архимандрита Илариона (Кучина), который считал, что если «они желают обособиться от других иночествующих в пустынной обители, в таком случае, если благоволит церковная власть, она может отвести им какой-нибудь из древних кавказских монастырей, ожидающих возобновления: пусть они там сами потрудятся и благоустроятся, как будет нужно». 188

Епископ Модест в результате договорился о предоставлении афонским отцам Георгиевского монастыря в г. Балаклава. Когда все необходимые тонкости передачи в управление обители были улажены, последовало постановление Синода от 29 июля 1914 г. в котором монастырь предоставлялся для размещения тех афонских иноков, которые будут приняты в общение с Православной Церковью с условием отречения от учения, изложенного в Апологии и других сочинениях иеросхимонаха Антония. Подобная формулировка означала полный провал всех тех добрых начинаний, которые активно развивал епископ Модест, ибо ситуация опять таки сводилась к отречению от формулировки «Имя Божие есть Бог», которая и проходит красной нитью через сочинения о. Антония. Начавшаяся вскоре Первая мировая война и вовсе сделала невозможным переселение иноков в Крым, территория которого находилась на военном положении. 189

Историю с размещением афонитов в монастырь, вероятно, пытался решить лично император. Так, например, об это говорят воспоминания о братьях Григоровичах, которые «рассказывали, что Государь по приглашению имяславцев должен был когда-то приехать на Красную Поляну, чтобы осмотреть какие-то места, но это ему не удалось. Они об этом очень сожалели». То есть, возможно, напрямую велись переговоры с императором о выделении имяславцам земли в районе известного сейчас горного курорта и строительства в тех местах нового монастыря. 190

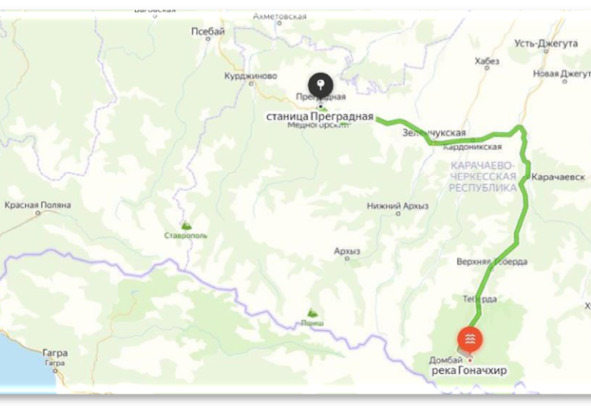

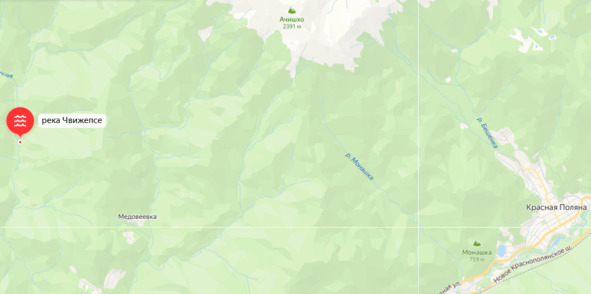

Подтверждением этих воспоминаний является архивное дело Российского государственного исторического архива, озаглавленное: «Об отводе участка земли в Сочинском округе для устройства пустыннической обители для кавказских пустынножителей». Дело датировано как раз 1916 годом. В документах схимонах Иларион (он же крестьянин Подольской губернии., Гайскаго уезда, Ладыжинской волости Иван Иванович Гудзь), представляясь уполномоченным от лица кавказских пустынножителей, ходатайствует о выделении им 400 десятин земли при урочище горы Ачишхо, Сочинскаго округа, в районе которой, по данным просителя, проживало на тот момент не менее 80 монахов, составлявших братию вновь учреждаемой «Иверской отшельнической пустынной обители на горах Кавказа во имя Божий Матери». 191 192 193 194 195

«Медовеевские скиты» район расселения имяславцев у горы Ачишхо

Каков был ответ на прошения монахов, можно предположить исходя из документа, датированного 28 Апреля 1917 года за №7392 от Синодального члена Экзарха Грузии (г. Тифлис) на имя Обер-Прокурора Св. Синода Владимира Николаевича Львова.

Сергий Епископ Сухумский отношением от 19 Ноября 1916 года сообщил следующее: « Схимонах Иларион (Иоанн Гудзь) бывший Старо Афонский инок, в пустыне на Кавказе живет уже около 17 лет и о нем самом ничего предосудительного слышать не приходилось. Вообще же (…) пустынники по существу беглые монахи, ушедшие из других обителей для жития самовольного (…) большинство пустынников, живущих в горах, состоит из лиц, высланных со Старого Афона за участие в недавней смуте и являются открытыми сторонниками породившего в иночестве смуту лжеучения, каковое они и теперь не стесняясь пропагандируют. ,

Если просьба будет удовлетворена, тогда запросят себе земли и другие пустынники и пустынницы. Такая легализация может послужить соблазном уйти из обители и основать свою, новую. Могут просить земли и на Урале и за Уралом, и не будет основания отказать.

По соседству с пустынниками поселяются пустынницы. От такого соседства выходит грех и соблазн.

Первая просьба была подана 1 Марта 1912 г. (…) В Сентябре месяце 1912 г. вторично подана слово в слово та же просьба, но от имени схимонаха Иллариона (Ивана Ивановича Гудзя). Приложен и Устав, тождественный с Корякинским Уставом. Следующее недоразумение: кто эти Корякин и Гудзь (…) им же приходится верить, что их не менее 80 человек, но проверить нет никакой возможности. Среди них есть люди хорошей жизни, но есть несколько человек, образ жизни которых вполне не понятен: то живут с женщинами, то являются в город и называясь пустынниками, позволяют себе пьянствовать (выделено автором) Но получить документальные данные об их звании совершенно невозможно; официально же они Корякины, Гудзи и т. п. . По преимуществу же они выходцы со Старого Афона, где они и сделались монахами, схимонахами и пр. 196

Таким образом простые миряне хлопочут об отводе им довольно солидного участка земли в их владение, отклоняя предложение Преосвященного, чтобы была земля отдана хотя бы и для их пользования, но во владение близ лежащего, Свято-Троицкого монастыря.

. Заслушав обстоятельства и принимая во внимание (…) что ходатайство об отводе земли в Сочинском округе (…) бывшим Наместником Его Императорского Величества на Кавказе было отклонено (…) открытие пустыннической обители в Сухумской епархии по ходатайству схимонаха Иллариона об отводе участка земли в Сочинском округе для нужд обители является нежелательным» 197

Реакция афонских монахов была, в связи с их положением, довольно резкой. Главным виновником сложившейся ситуации был объявлен митрополит Антоний (Храповицкий): « Из всех времен христианства – только один гнусный пример: куча Волынского Антония. Она связала руки Императора и не допустила его создать святую обитель при Пицундском полуразрушенном храме, воспретила ему дать покой имяславцам в Крыму, в Балаклавской обители. Один только сатана – враг строительства святых обителей и храмов Божиих. Ему свойственны вражда и ненависть к Богу и к подвижникам Его.

». После этого, кто из верующих, искренно любящих Бога, не убедится, что куча Волынского Антония вдохновляется и движется этим самым духом сатаны, который в ней гнездится и составляет одно ядро зла, направленного против Имени Божия и его защитников – имяславцев 198

Между тем нежелание Синода смягчить свою позицию не способствовали решению судьбы афонитов, а продолжавшаяся ожесточенная полемика в прессе не вела к решению сути догматического спора и выработке формулировок, которые бы вели к прекращению противостояния. Говорить о каком-либо переломе по отношению ко всем афонским монахам и их последователям можно лишь весьма условно. Слабо примирительным выглядит, например, предложение Синода министерству внутренних дел выдавать бывшим афонским монахам паспорта с отметками о том, что они «были удалены с Св. Горы Афон по делу об имябожническом лжеучении». 199

Предпринимаемые властями меры разрешить сложившуюся ситуацию могли лишь локально, снимая напряжение в общении сторон. Например, в августе 1914 года митрополит Макарий получил от Обер-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера официальную телеграмму, в которой ему предоставлялись полномочия допустить к священнослужению тех из оправданных иноков, которых он найдет достойными. Владыка «разрешил немедленно около 20 человек и донес о сем телеграммой Обер-Прокурору, а потом разрешил и других». Двенадцать иеромонахов, среди которых был о Антоний (Булатович) получили разрешение на священнослужение с одной важной миссией – они изъявили желание отправиться в действующую армию полковыми священниками, что им и было разрешено. Вместе с ними в качестве работников лазаретов отправилось добровольно еще около сотни афонских иноков. 200 201

Однако абсолютное большинство афонитов продолжало оставаться в неведении относительно своей судьбы, так как постановление Синода от 18 мая 1913 г. продолжало быть для них определяющим. Не все знали о возможности обратиться в Московскую синодальную контору для признания духовного сана, а многие, зная о такой возможности, игнорировали её, ожидая осуждения вышеназванного разгромного синодского послания.

Между тем, начавшаяся Первая мировая война естественным образом переключила внимание общественности в совершенно иную плоскость. Только в марте 1916 года постановлением Синода разрешался доступ афонских иноков к причастию и возможности расселения их по монастырям после устного засвидетельствования своей преданности Православной Церкви, точном следовании ее догматам и учению. В том же году после письменного обращения к императору, на котором он лично начертал: «следует удовлетворить», имяславцы добились права приобщаться Святых Христовых Тайн и быть погребаемыми по монашескому, а не по мирскому обряду, а также совершать священнослужение тем из них, которые имеют священный сан. 202 203

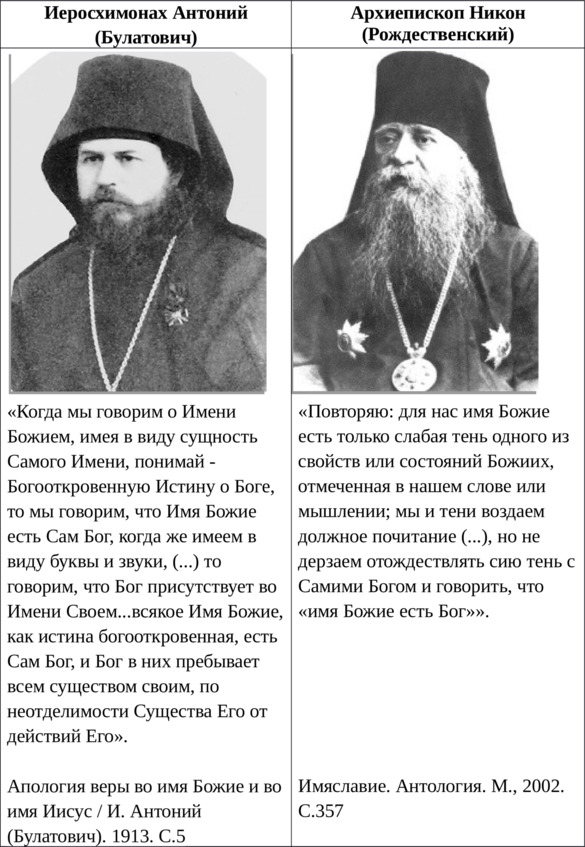

Подводя к завершению вышесказанное, стоит отметить, что кто-то может согласиться с мнением архиепископа Никона (Рождественского): «Излагать учение о божественности имени Божия есть дело православного богословия, а не аскетики. Опыт духовной жизни – великое дело, и многие богословы почерпали в нем благодатную помощь Божию к уразумению и выражению в своих писаниях истин веры, но не всякому подвижнику это дается». 204

Иные, вероятно, согласятся с мыслью о том, что ошибкой отца Илариона (Домрачева) было стремление выразить свои субъективно переживаемые ощущения, принятые афонской братией, в богословских формулировках, которые он попытался догматизировать. Последние, творя молитву Иисусову умом, не могут отделять имени Божия от Самого Бога. Схимонах Мартиниан (Белоконь), например, говорил: «Вы и представить не можете, какое утешение духовное получается теми, кто привык творить непрестанно эту молитву, как бы обнимая всем духом своим Самого Господа Иисуса». 205 206

Протоиерей Георгий (Флоровский) отмечает, что для нашего общества был характерен «разрыв между богословием и благочестием, между богословской ученостью и молитвенным богомыслием, между богословской школой и церковной жизнью». В своей книге «Пути русского богословия» красной нитью он проводит мысль о влиянии западной мысли на умы нашей интеллектуальной элиты. 207

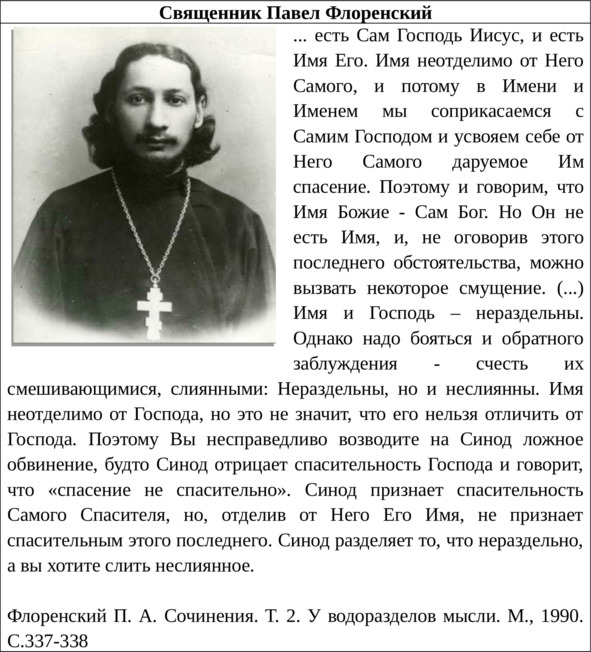

Так, например, о главном непримиримом оппоненте имяславцев – отце Антонии (Храповицком), он говорит, что «при всем своем отталкивании от „западной эрудиции“ Антоний остается с ней слишком связан. Отказаться от западных книг еще не значить освободиться от западного духа». С другой стороны, анализируя творения отца Павла (Флоренского), который сочувствовал имяславцам, он замечает, что «не из православных глубин исходит Флоренский. В православном мире он остается пришельцем. (…) Романтический трагизм западной культуры Флоренскому ближе и понятнее, нежели проблематика православного Предания». 208 209 210

Сам отец Павел (Флоренский) критиковал труды отца Антония (Булатовича): «Вы рискуете печатать книгу, каждая страница которой содержит достаточный материал для обвинения Вас в ересях». 211

То есть ошибки и крайности в формулировках были как у одних, так и у других.

Интересно отметить, что исследователь Габуев А. К., ссылаясь на мнение К. Популидиса, посвятившего ряд публикаций истории Святой Горы в Новое время, сравнивает движение имяславцев в определенной мере с тем, «что происходило на Афоне во второй половине XVIII – начале XIX вв. и было связано с движением ревнителей святоотеческой традиции, известных как коливады. Подобно движению коливадов, имяславское движение не вышло за национальные рамки: коливады – греки, имяславцы – русские. Кроме всего прочего, одним из направлений деятельности коливадского движения было возрождение духовной практики „умного делания“, или молитвы Иисусовой. Коливадское движение затронуло первоначально лишь монашествующие круги на Афоне, впоследствии получило широкий резонанс по всей Греции. Это было связано с публицистической деятельностью известных представителей коливадского движения – Никодима Святогорца и Макария Коринфского, особенно с момента их совместной публикации „Филокалии“ („Добротолюбия“) в 1777 г. (сборника трудов святых отцов Церкви, посвященных в том числе практике Иисусовой молитвы), подвигнув к переводу Добротолюбия на славянский язык преподобного Паисия Величковского». 212

Нельзя не согласиться с протоиереем Георгием (Флоровским): «Мало знать отеческие тексты и уметь из отцов подобрать нужные справки или доказательства. Нужно владеть отеческим богословием изнутри. Интуиция вряд ли не важнее эрудиции, только она воскрешает и оживляет старинные тексты, обращает их в свидетельство. И только изнутри можно распознать и разграничить, что в учении отцов есть кафолическое „свидетельство“, и что было только частным их богословским мнением, домыслом, толкованием, догадкой». 213

Кто из участников полемики об именах Божиих соответствовал вышеописанному критерию в полной мере – возможно когда-нибудь определит Собор православной церкви, а пока спор, сопровождавшийся острыми оценочными суждениями противостоящих друг другу сторон, не исчерпан и сближение по многим вопросам не достигнуто.

Одним из примеров этому может служить высказанное в 2011 году мнение профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова: « Имяславие (или имябожничество) появилось на Афоне (вот, кстати вам, эта ересь появилась на Афоне) Константинопольская церковь выступила против этого. Русская церковь это осудила.

Эта ересь была осуждена, потому что это – действительно, ересь! В чем она заключается? Я вам приведу классический афоризм известнейшего человека – священника Павла Флоренского, который, ничтоже сумняшеся, писал: «В том-то и беда, что мы, вместо почитания имени Христова – почитаем Его Самого». Как вам это нравится? Оказывается – мы должны имя Его почитать, а не самого Иисуса Христа! Вот до чего можно докатиться!

» Как видите, имябожничество соблазнило и Флоренского, и Булгакова Сергея Николаевича (отца Сергия), и Лосева. Это – просто беда! Какая-то магическая вера в имя! Это в магии надо точно знать – какие слова сказать, какие действия осуществить, чтобы всё было в порядке! Так и здесь: имя Божие – всегда Бог, в каком бы состоянии вы его не произносили. Боже мой, до какого уродства можно дойти! 214

Сторонник иного взгляда на события прошлого, Епископ Иларион (Алфеев), подчеркивает: «». Речь идет о разных, принципиально противоположных типах богословской формации, по сути – о разных типах богословия. Афонские иноки—имяславцы были богословами в том исконном смысле этого термина, который выражен в чеканной формулировке IV века: „Если ты богослов, то будешь молиться истинно, и если ты истинно молишься, то ты богослов“. Имяславцы говорили не от науки, но от опыта, и излагали то учение, которое они почерпнули не из книг, а из непосредственного общения с Богом. Сказанное не означает того, чтобы противники имяславия были лишены опыта молитвы: просто под молитвой они понимали „замкнутое в себе и не выводящее к Богу состояние нашего сознания“. В позиции Синода основной упор делался на субъективное состояние молящегося, вкладывающего то или иное содержание в слова молитвы и в само священное имя Божие; имяславцы, напротив, подчеркивали объективный характер той встречи между человеком и Богом, которая происходит благодаря молитве, и того откровения о Боге, которое человек получает через призывание имени Божия 215

Как бы то ни было, печальным промежуточным итогом противостояния стало изгнание сотен иноков русских монастырей Старого Афона. Расселились они частично по местам прежнего проживания, а отдельная их часть ушла в горы Черноморского округа и Абхазии, а также различных отделов Кубанской области и уездов Ставропольской губернии. Важно отметить, что с этого момента усиливается влияние имяславцев на местное мирское население и монашествующих южных регионов империи.

ГЛАВА 2.Последние годы жизни о. Илариона (Домрачева). Иверско-Алексеевская женская обитель

После выселения афонских имяславцев, на Кавказе еще несколько лет продолжал жить старец Иларион, который знал, как сильно его труд повлиял на судьбы многих его читателей. Он, несмотря на отрешенность от мира, живо интересовался отзывами на свою книгу, имея множество вырезок из газет по этому вопросу. Пристально следя за событиями, послал заявление о своей готовности отправиться на суд Московской Синодальной конторы, если это потребуется. Таким образом, автор книги «На горах Кавказа» был погружен в происходящие события. 216

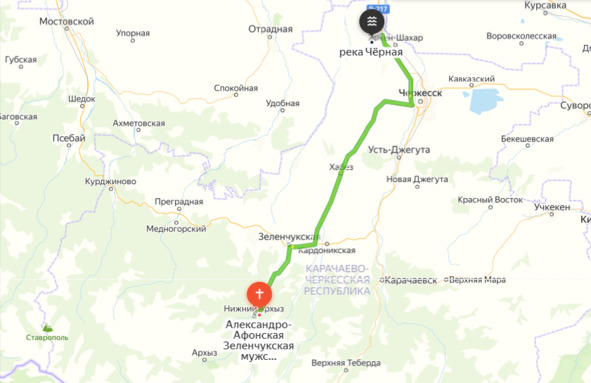

В первой половине 1913 года о. Иларион проживал в глухом лесу в 10—12 верстах от села Марухского и в 7 верстах от Зеленчукского монастыря вместе со своим послушником Петром. На разном удалении от старца проживали под его духовным руководством еще несколько послушников, а также 9 послушниц из числа бывших насельниц Спасо-Преображенского Сентинского женского монастыря. Последнее обстоятельство не давало покоя настоятельнице этого монастыря – игуменье Раисе, которая жаловалась церковному руководству, что за последние 5 лет оставили вверенную ей обитель 20 сестер. Она опасалась, что если схимонах Иларион не будет удален из своего настоящего местожительства, то еще столько же насельниц оставят монастырь.

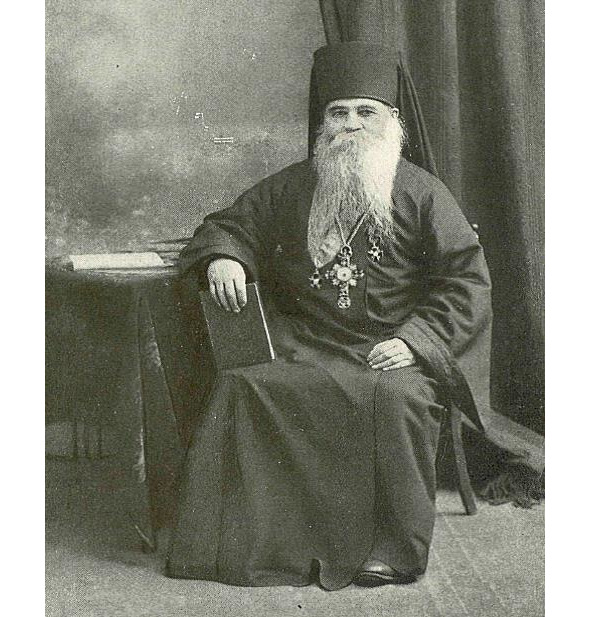

Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор (Преображенский)

В этой связи Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор попросил Святейший Синод «о выдворении схимонаха Илариона из настоящего местожительства в один из Российских монастырей». Это прошение, скорее всего, было удовлетворено, что косвенно подтверждает рапорт священника Михаила Виноградова, в котором он отмечает, что после посещения им Сентинского женского монастыря в июле-августе 1913 года отец Иларион ушел в Сухумскую епархию. 217 218

Старцу в преклонные годы жизни пришлось много скитаться. Последним пристанищем для него стало местечко «Темные Буки». Все благодаря проживающему в г. Екатеринодаре известному содержателю бани на Дубинке Губину, который покровительствовал монахам и странникам. В Новороссийске он познакомился с о. Иларионом и предложил ему переехать жить в его дом на участке в «Темных Буках», что и произошло летом 1914 г. По описаниям очевидцев, место это было исключительно благодатным. В начале прошлого века буковые деревья, которым было по 200—300 лет, были в два-три обхвата, создавая своими могучими кронами темноту средь бела дня. Отсюда и прозвище этого места. 219 220

Здесь отец Иларион проживал с несколькими своими последователями. Также ожидалось, что приедут «еще 10—12 женщин для образования какой-то общины». Этот факт, разумеется для местной власти был весьма нежелательным, поэтому отца Илариона стремятся вообще выдворить из пределов Кубанской области. Он вынужден вновь отправиться в путь. По свидетельству участкового начальника 2-го участка Таманского отдела Воскресенского выходит, что прожил Иларион в урочище не больше года и «не найдя почву для своего учения, счел за лучшее уехать из Темных Бук и более не возвращаться. 221 222 223

Вместе с Ефимом Мирошниковым он едет в Екатеринодар, а затем отправляется опять в Сентинский Спасо-Преображенский монастырь. Напомним, что ранее отцу Илариону уже пришлось покинуть эти места, однако сейчас игуменья Раиса не смогла отказать уставшему с дороги и не совсем здоровому человеку, поселив его недалеко от обители в одной из келий. У настоятельницы среди разросшегося состава монахинь были недоброжелатели, которые написали на имя архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора донос, в котором жаловались, что матушка Раиса поселила на монастырской земле «еретика о. схимонаха Илариона… около него живут его ученицы Нина и Анатолия и другие еретички живут, которые Иларионовой ереси держатся. Схимонах Иларион явный еретик, он говорит, что Святейший Синод и все прочие иерархи на антихристовой стороне (…) говорит, что в Святейшем Синоде все жиды. И наша матушка игуменья Раиса с ним заодно… говорит, что его правда, что все жиды». 224

Прибывший на место для выяснения ситуации священник Михаил Виноградов констатировал, что его главные ученицы Нина и Анатолия вновь горячо стоят за то, что имя Иисус – Бог. Таким образом, было выявлено несоответствие отчета игуменьи с реальным положением дел. Миссионер – проповедник констатировал, что влияние Илариона «вредно и сильно отражается на иноческой жизни насельниц монастыря». Настоятельнице пришлось оправдываться перед духовным начальством, доказывая, что никакого влияния на монастырскую жизнь отец Иларион не оказывает. Однако игуменье Раисе и казначеи монахине Серафиме в итоге был объявлен выговор, который первой из них был воспринят «незаслуженным и крайнею обидою за (…) неустанные и безмерные труды по устроению обители в течение 15 лет». 225 226

Священник Михаил Виноградов

Отцу Илариону пришлось вновь отправиться в путь: был объявлен приказ Временного Генерал – Губернатора Кубанской области и Черноморской губернии. Старцу надлежало покинуть территорию, объявленную на военном положении «как лицу, вредному для Государственного порядка и общественной безопасности». Он перешел в пустыню около Адлера, где жил вместе со своим бывшим послушником. Вскоре отца Илариона, ослабшим и больным, забрали его ученики в «Темные буки», где он вскоре и скончался 1-го марта 1916 года. 227 228

Со слов катакомбного иеромонаха Кирилла, который окормлял Курджиновских монахинь (и которого в начале 1960-х годов посетил отец Константин (Борщ) вместе со своим духовником схимонахом Георгием (Макаровским) в хуторе Абузы Горячеключевского района), отца Илариона перед кончиной причащал иеромонах Паисий. Этот же иеромонах затем пришел из Драндовского подворья города Новороссийска чтобы провести обряд отпевания. 229 230

После смерти старца, Тёмные Буки станут местом притяжения его последователей. Здесь уже в 1916 году будет образована женская община, старшей в ней будет монахиня Херувима (Ткачёва), которая досматривала отца Илариона. В этот же год в Тёмные Буки отправится монахиня Мариам (Макаровская).

Над местом захоронения старца будет возведена часовня. Вероятно, силы и средства в это предприятие вложил Николай Губин, который и позвал однажды Илариона в Темные Буки на жительство. Как сообщают в своих письмах современники тех событий, в частности, матушка Любовь (Гавришева): «В 1917 году, через год после кончины отца Илариона, матушка Нина была в Тёмных Буках. Из Новороссийска приехал епископ и хотел убрать из-под престола его останки. Но когда открыли могилку, увидели, что тело его предалось тлению, только правая рука и сердце были нетленны, от его сердца истекало благоуханное миро, аромат, исходивший от его останков, наполнил всю пустыньку. Увидав такое чудо и услыхав такое благоухание от святых мощей старца Илариона, епископ осрамился. Тогда он приказал захоронить мощи святого старца не под престолом, а под часовней. Там была и бывшая начальница (обители) матушка Херувима. Она тайно взяла эти останки и куда их дела неизвестно. Это знают только жители станицы Славянской». 231 232

Существует версия, что м. Херувима (Ткачева) увезла мощи старца в Новороссийск, но вскоре внезапно умерла. Тогда монахини, почитавшие старца, вернули его мощи на прежнее место захоронения у стены часовни. Современные почитатели старца Илариона, которые обрели его мощи и перезахоронили их, указывают на отсутствие некоторых костей руки. Вероятно, мощи старца хранятся в одной из «катакомбных» домовых церквей Кубани. И, вероятно, искать их нужно либо в Новороссийске, либо среди имяславцев современного Славянска-на-Кубани. 233 234