полная версия

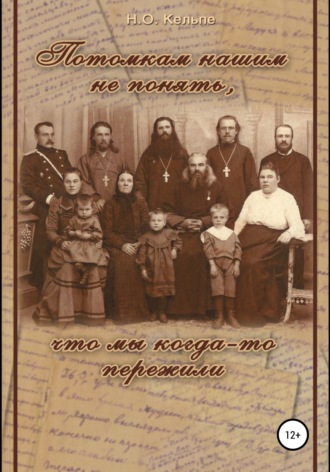

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

К сожалению, это вся информация, которой мы располагаем».

Остается только добавить, что среди сохранившихся дел заключенных БелБалтлага дела Добронравина также нет.

В уже упоминавшемся письме матушки Екатерины есть и такие строки: «… Грустные вести сообщилъ и папа вчера своими тремя открытками – работаетъ на улице, наряду с другими съ 5 утр. до 5 в. безъ передышки днемъ, возилъ дрова – видимо на лошади, работа говор. не трудна бы, да длиненъ день и все на улице. Одышка усиливается, ноги немного стали пухнуть, съ отправы последняго его письма прошло 10 дней, – много можетъ воды утечь, что сейчасъ съ ним, страшно даже думать, послали вчера мы телеграфомъ ему денегъ, а посылку, хотя и очень бы надо послать, да пишетъ, что их собираются перекинуть в другое место, сообщу другой адресъ тогда и вышлите, это еще темъ более огорчаетъ, когда еще, а необходимо бы послать…». В газете «Вятский край» (№ 226 за 1996 г.) опубликована статья «В лесах и болотах СевЛОНа». Там приводятся воспоминания одного из престарелых местных жителей: «…Послали нас, четверых мужиков, из деревни в Пинюг подвозить грузы «севлонцам» на железную дорогу. В Пинюге жили в палатках, отапливавшихся железными трубами. Печка стояла в одном конце, а труба проходила через всю палатку. Обозами, лошадей по десять, возили продукты по лагпунктам.(…) Километров за 30 возили груз, встретятся «севлонцы» – ждем, когда они протащат на санках бревно. А были это больше все старички из священников в длиннополой одежде…» А матушка, конечно, и подумать боялась, что бревна там можно возить не «на лошади»…

Территория Коми-края недаром называлась «тюрьмой без решеток»: слишком малая населенность тех мест не давала шансов на выживание совершавшим побег. Подневольные строители железной дороги должны были в соответствии с планом прорубить просеку, сделать насыпь, построить более 20 мостов, уложить рельсы на трассе протяженностью почти 300 километров, протянуть телеграфную линию, построить три железнодорожные станции с вокзалами и вспомогательными сооружениями (одна из них – в Пинюге) и ветку к речной пристани в Сыктывкаре. Трасса проходила по лесистой, сильно заболоченной, малонаселенной местности. Основное количество заключенных СЕВЛОНа представляли собой осужденные по 58 статье – «контрреволюционеры», из которых около двух тысяч человек были православные священники. Процитируем Коми-республиканский мартиролог: «На всем протяжении трассы, примерно через каждые десять километров, были разбиты небольшие лагпункты (2–6 бараков и палаток, общежитие охраны, контора и т. д.)… Только на Пинюгском участке их насчитывалось 20. (…) Обеспечение стройки техникой и механизация работ были минимальными. Вся техническая база – два кирпичных заводика, слесарно-кузнечная и строительная мастерские (…). Автомашин не было вообще. Главный вид транспорта – конный. Но и лошадей постоянно не хватало (…) (в среднем по пять на каждый километр строящейся дороги)». Основные инструменты, используемые для строительства железной дороги, были лопата и тачка. Ужасает описание «технического приспособления», применявшееся на том строительстве: «Вместо копра[150] использовалось что-то типа «беличьего колеса», (…) метров десять в диаметре, внутри него трап постоянный, и вот этих заключенных загоняли в колесо. Их задача была в том, чтобы все время идти, как бы поднимаясь по ступенькам, для того, чтобы колесо вращалось. Их там было 5–7, а то и больше. Колесо вращалось, за счет редуктора поднимало «бабу», и она сваи заколачивала. Люди на этом колесе прямо падали от изнеможения, вываливались оттуда, некоторых за руки, за ноги выволакивали».

Конечно, с таким уровнем «механизации труда» темпы строительства зависели от количества заключенных, из которых выжимали все, что можно было выжать из истощенных, подчас больных и старых людей. Лагерное начальство добивалось увеличения производительности труда простым способом – увеличивая продолжительность рабочего дня. «При такой работе «на износ», плохом питании, отсутствии нормальных жилищно-бытовых условий (в 1931 г. многие заключенные жили в палатках, хотя лагерное начальство отрапортовало об «окончании барачного строительства») и медицинской помощи рабсила быстро выходила из строя».

Современные местные жители этой территории и по сей день могут показать сохранившиеся участки насыпи железнодорожного полотна – «трассы», как ее называют, а также остатки бараков, землянок, захоронений, виселицы и столбы, к которым охрана привязывала провинившихся заключенных и обливала водой. Из уст в уста передаются слышанные от старших рассказы. Например, как однажды священники во время работы запели молитвы (был какой-то церковный праздник). Охрана «взбесилась», велела прекратить пение и, когда угрозы не возымели действия, согнала на край лагеря и скомандовала копать яму. А потом всех, кто участвовал в молитвословии, расстреляли и сбросили в ту яму. Говорят, что некоторые при этом были еще живы… (рассказ приведен в газете «Северная правда» № 17 от 10 февраля 1996 г. «Трасса»).

В воспоминаниях вернувшегося из Пинюгского лагеря заключенного священника С. Сидорова, опубликованных его дочерью, есть рассказ о Пасхе. «…Отец Сергий особенно любил Пасху, а из всех праздников Пасхи самой прекрасной была, по его словам, Пасха в лагерях Котласа. В лагере было много священников, и лагерное начальство разрешило им служить в Пасхальную ночь. Весь лагерь вышел в Святую ночь из бараков на отгороженное поле. Стояла ранняя весна, и снег уже стаял, дул сильный влажный ветер. Молилось несколько сотен людей, и чудные голоса пели так, что у отца Сергия от слез сжималось горло. Ни свеч не было, ни богослужебных книг… Священники наизусть служили, и молча стояла охрана кругом, и никто не прерывал службу, и долго слышался дивный хор сотен голосов среди пустынных полей и болот. Отец Сергий говорил, что он был на пасхальных богослужениях в самых известных храмах Москвы, в Кремле, в Киево-Печерской Лавре, во многих монастырях, но нигде никогда не слышал он столь прекрасного пения, таких проникновенных молитв, как в ту лагерную Пасхальную ночь»[151].

ПАСХА В ЛАГЕРЕ, 1931 годВетер тучи сорвал и развеял их прочь,И пахнуло теплом от земли,Когда встали они и в Пасхальную ночьИз бараков на поле пришли.В исхудалых руках – ни свечей, ни креста,В телогрейках – не в ризах – стоят…Облачением стала для них темнота,А их души, как свечи, горят.Но того торжества на всем лике землиНи один не услышал собор,Когда десять епископов службу велиИ гремел из священников хор.Когда снова и снова на страстный призывИм поля отвечали окрест:«Он воистину с нами! Воистину жив!»И сверкал искупительный Крест.Вера БобринскаяЖизнь и смерть заключенных часто зависели от настроения начальника или охранника, от других самых незначительных причин.

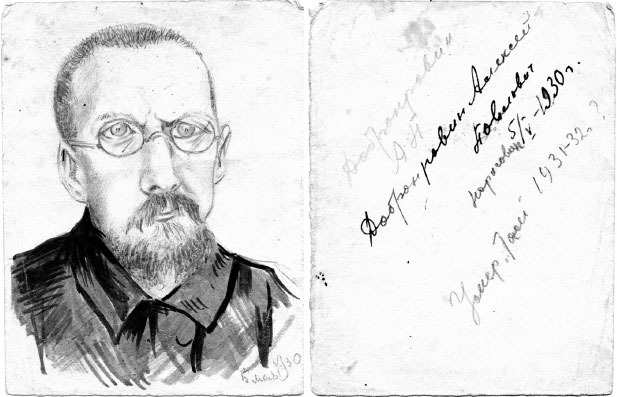

В лагере рядом с отцом Алексием оказался художник, который на маленьком листке написал батюшкин портрет.

Все, видевшие этот рисунок, включая врачей, говорят, что перекошенная левая половина лица – не случайность, не ошибка художника, а что-то из области неврологических нарушений (односторонний парез или паралич лицевого нерва), случающихся часто при инсульте или при травме височной области. Одному Богу ведомо, что пришлось перенести там отцу Алексию!

Остается загадкой, как рисунок попал в руки родных. Может, он был послан в письме, или кто-то, вернувшись оттуда, доставил его, теперь уже не узнать. На обратной стороне этого рисунка написано: «Добронравин Алексей Павлович. Нарисован 5/V- 1930 г. Умер «там» 1931–1932(?)».

Добронравин Алексей Павлович

Рисунок из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Заключением прокурора Ярославской области от пятого апреля 1989 года А.П. Добронравин реабилитирован.

Ни даты смерти, ни ее обстоятельств найти, несмотря на долгие и тщательные поиски, не удалось. К сожалению, это является причиной, по которой Алексей Павлович Добронравин не может быть прославлен Русской Православной Церковью в лике святых новомучеников. Синодальная комиссия по канонизации строго, но справедливо подходит к рассмотрению каждого подобного дела, ведь этот акт обратного хода не имеет, и ошибиться тут нельзя. Но мы верим, что у Бога наш о. Алексий непременно прославлен, как и тысячи других, известных и неизвестных, «до конца претерпевших», испытавших «гонения, узы, мучения и даже смерть»[152] за то, что всю свою жизнь оставались верны Христу и Его Церкви.

Вот почему мы считаем для себя обязательным прийти в церковь в один особый день, предназначенный Русской Православной Церковью для поминовения пострадавших за веру. Празднуется «Собор новомучеников и исповедников Российских» седьмого февраля (25 января по ст. ст.), если этот день совпадает с воскресным днем, если нет – то в ближайшее воскресенье после седьмого февраля. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. «Новомученики» – это представители духовенства и миряне, репрессированные после 1917 года, принявшие мучения и смерть за веру Христову. «Исповедники» – пострадавшие за открытое возглашение веры, но оставшиеся в живых.

* * *Нам, молодым и не очень, погруженным в заботы дня сегодняшнего, невозможно представить, что это было за время, когда приходилось всего бояться, прятать следы своего прошлого, своей семьи, – того, чем в прежние времена можно было гордиться, а теперь надо было тщательно скрывать; когда приходилось вздрагивать от каждого стука в дверь, избегать встреч и разговоров со знакомыми и родными, манипулировать фамилиями и документами в страхе за детей, за себя… Жить в невероятном напряжении, зачастую – в полном неведении о судьбе близких и – выжить. И не только выжить, но под страхом смерти и мучений сохранить для потомков бесценные фотографии, письма и документы – свидетельства прошлого семьи.

Низкий вам поклон, дорогие!..

Подводя же итог разговору о репрессиях, нельзя не сказать, что в роду Добронравиных и Головщиковых были и другие, ссыльные и расстрелянные. О каждом из них мы, потомки, обязаны знать и передать эти знания следующим поколениям.

* * *На берегу Волги в селе Введенском до сих пор стоит красивейший и ухоженный храм, который местные жители по старинке называют «Веденьё», относящийся теперь к широко известному Свято-Введенскому Толгскому женскому монастырю. Большая территория вокруг храма стала монастырским подворьем, которое используется насельницами, коих там чуть меньше двадцати, для своего проживания и пропитания. Они ежедневно поминают в своих молитвах иерея Алексия и всегда гостеприимно и хлебосольно встречают его потомков.

Введенская церковь, 2007 г.

Фотография Г.К. Кельпе (г. Москва)

Часть 3. Головщиковы

Благодаря венчанию Добронравина Алексея Павловича и Головщиковой Екатерины Васильевны породнились два древних духовных рода Ярославской губернии. О роде Добронравиных речь шла выше. Настало время рассказать о Головщиковых.

Фамилия

Фамилия произошла от почти вышедшего ныне из лексикона слова «головщик». Обозначало оно первого певца на клиросе[153], управляющего певчими, обычно в монастыре.

По свидетельству многих родственников, все Головщиковы любили петь и обладали прекрасными голосами, наследуя их, очевидно, вместе с фамилией. Полагаем, что фамилию своим детям, а затем и всему роду передал один из предков, служивший на клиросе. Но установить, кто он был, как его звали и в какой церкви находился этот клирос – пока не удалось.

В Ярославской губернии наш род Головщиковых был не единственный. Знаменитый летописец и исследователь Ярославского края Константин Дмитриевич Головщиков (1835–1900 гг.) был представителем другого рода. Среди его родственников были протоиерей Ярославского Кафедрального собора, профессор Ярославской духовной семинарии, настоятель Ярославского Афанасьевского монастыря. Родственных связей с ними не обнаружено.

Наши Головщиковы были званием скромнее.

Малая родина

Малая родина этой ветви наших предков – Ростовский, Мологский и Ярославский уезды.

* * *Многие населенные пункты Ярославской области до наших времен сохранили свои старинные наименования. Обратившись к топонимике, понимаешь, что географические названия часто связаны с жизнью и бытом русского человека, с окружающими его флорой и фауной, с исторически значимыми для данной местности событиями и др. Но есть немалое количество населенных пунктов, чьи наименования закономерно связаны с традиционной верой русского человека – Православием. Много мест, названия которых начинаются со слова Спас: Спас-Раменье, Спас-Подгорье, Спас-Нерль. На ярославской карте то и дело попадаются на глаза деревни и села, названные в честь Пресвятой Богородицы и святых Божьих угодников, почитаемых населением: Богородское, Марьино, Никольское, Косьмодамианское, Борисоглеб и т. д. Другая немалая часть мест получила имена в честь православных праздников: Пасхалино, Рождественно, Сретенье и др. Есть деревни, как бы указывающие на проживание здесь церковнослужителей: Поповка, Поповичи, Пономаревка, Дьяконово, Дьячково. А вот с чем, интересно, могут быть связаны такие названия, как Грешнево, Бесово и Чертово? Словно для контраста есть и другие: Святово, Пречистое, Раёво. Об одном из них и пойдет дальше речь.

Раёво

Согласно словарям, само слово «рай» персидского происхождения и переводится как «сад». Есть и другие варианты перевода – «дар, богатство». «Рай» означает идеальную область вечного счастья и блаженства. В некоторых русских говорах это слово имеет и такое значение: «эхо, отзвук, гул», поэтому селения могли получить подобное название не только за потрясающую красоту местной природы и ощущение окружающей гармонии, но и благодаря звонкому эху, раздававшемуся в этих местах.

Обратимся к документам.

«Ведомость о церкви шестого класса Мологского уезда села Раева за 1877 год.

1. Построена оная в 1841 году тщанием мологского помещика Статского советника Николая Дмитриевича Соковнина[154] при содействии прихожан.

2. Зданием каменная с таковою же колокольнею.

3. Престолов в ней один – во имя Святителя Василия Великого.

4. Утварью достаточна.

5. Причта положено Священник и при нем дьячек и пономарь, а по новому штату положено быть Священнику одному, а при нем псаломщику…»[155]

Бывало, что архиепископ отправлялся в многодневную поездку по епархии с целью инспекции подчинявшихся ему приходов, в том числе и самых отдаленных. Однажды и церковь села Раёво удостоилась столь высокого посещения. Придя со своей свитой в храм, архиепископ посчитал необходимым распорядиться перекрасить стены, что и было впоследствии исполнено: желтый цвет заменили на голубой. Все остальное (внутреннее убранство, школа при церкви и т. д.) Его Высокопреосвященство вполне удовлетворило.

К приходу этой церкви относились девять деревень, 162 двора и более 800 прихожан.[156]

С Раёвским храмом связана жизнь и судьба как минимум четырех поколений наших предков.

Начнем рассказ с 1825 года. 13 сентября в церковь села Раёво назначается новый священник – 45-летний Третьяков Василий Афанасьевич. Основные этапы его «карьеры» отражены в церковных документах. Сын диакона, получив начальное духовное образование, в 16 лет стал пономарем в церкви села Станилово. В 1808 г. женившись, Василий рукополагается в диакона и назначается в село Бекрень Мологского уезда, а спустя 17 лет, уже в статусе священника, он получает свое первое место служения в Раёво. Супругой Василия Афанасьевича была Марфа Ивановна (в некоторых документах ее имя написано как Мавра). В их семье было четверо сыновей: Павел, Василий, Михаил, Николай и две дочери: Александра и Акилина (1816 г.р.). Последняя и взяла в приданное отцовское место. Акилина Васильевна в 1837 г. обвенчалась с Евгением Анисимовичем Владимирским, заменившим тестя на должности священника. В клировых ведомостях 1837 г. в разделе «Заштатные и сиротствующие» есть запись: «Уволенный за болезнию сей же церкви священник Василий Афанасьев Третьяков 57 лет, живет на пропитании зятя своего священника Евгения. Жена его Мавра Иванова 55»[157]. О новом священнике известно следующее: «Дьяческий сын. По окончании курса богословского учения в Ярославской семинарии уволен с аттестатом второго разряда и с 1837 года марта шестого дня рукоположен во священника»[158]. Отец Евгения – Онисим Онисимович[159] Владимирский около 1804 г.р. – служил дьячком в церкви села Харино Мышкинского уезда, мать – обладательница редкого имени – Сингклитикия Андреевна. Известно, что отец Онисима Онисимовича (дед Евгения) также был дьячком.

У Онисима Онисимовича кроме Евгения были еще сыновья, один из которых – протоиерей Иоанн Онисимович Владимирский. Этот священник 53 года прослужил в селе Закобякино Любимского уезда. Он был лично знаком с о. Иоанном Кронштадтским, который упоминает его в своих дневниках. Современники называли Иоанна Онисимовича «старцем», был он прозорлив, а по его молитвам нередко исцелялись больные. После кончины о. Иоанна народ брал земельку с его могилы, которая по вере продолжала помогать страждущим. Говорят, что памятник на его могиле даже заваливался – так много земли уносил с собой народ, веривший в чудесную помощь старца.

Следующее поколение – дети Владимирских Евгения и Акилины: Евгений, Александр, Любовь, Ольга, Евдокия (1846 г.р.). После смерти отца старший сын – Евгений Евгеньевич Владимирский – унаследовал его место, но прослужил он недолго – умер в молодом возрасте, оставив вдову и малолетних сыновей. А должность переходит в приданное его сестре, младшей дочери Евгения Анисимовича – Евдокии, так же, как когда-то к ее матери. Евдокия Евгеньевна Владимирская становится супругой Головщикова Василия Николаевича. Два племянника Евдокии Евгеньевны – Владимир и Николай – как и их мать, вдова Евгения Евгеньевича Владимирского, были определены на попечение нового священника.

Надо сказать, что распутывая родословный клубок, иногда удивляешься, как тесно сплетаются родовые связи. Вот пример: у Евдокии Евгеньевны была двоюродная тетка – Третьякова Екатерина Ивановна; мужем ее был Головщиков Александр Николаевич – родной брат Василия Николаевича.

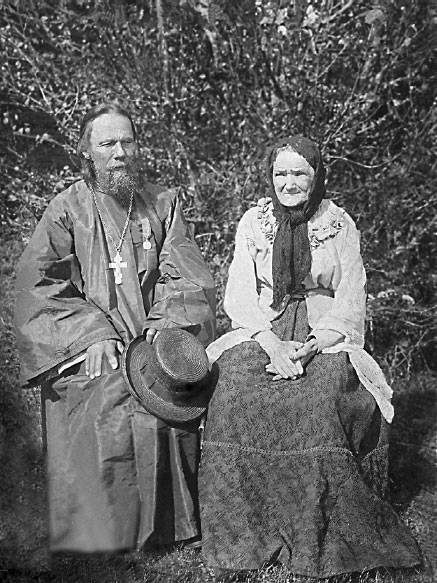

Василий Николаевич Головщиков родился 20 января 1849 года в селе Вёска Ростовского уезда (запомним это название, т. к. о Вёске будет рассказ в следующей главе). Как и его жена, он был младшим ребенком в семье. Учился сначала в Ростовском Борисоглебском духовном уездном училище, затем в Ярославской семинарии. Окончив богословский курс в 1870 г. с аттестатом второго разряда, стал обучать грамоте крестьянских детей. 23 февраля 1871 г. Высокопреосвященнейшим Нилом, архиепископом Ярославским и Ростовским, Василий Николаевич определен в псаломщика к Никольской церкви родного села. Спустя три года его посвящают в диакона. А 20 июля 1878 г. Высокопреосвященнийший Ионафан рукополагает его в священника к церкви Святого Василия Великого в селе Раёво Мологского уезда. Сразу же отец Василий становится законоучителем Раёвского земского начального училища. В 1885 г. Василия Николаевича награждают набедренником за более чем десятилетнюю «отлично-усердную» службу в сане священнослужителя и особые труды в должности законоучителя сельской школы.

Схема 13

Василий Николаевич и Евдокия Евгеньевна Головщиковы

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

У супругов рождается семеро детей: Анна, Александр, Екатерина, Василий, Николай, Надежда, Дмитрий.

Анна Васильевна Головщикова (Каллистова).

Старшая дочь родилась в 1873 г. в Вёске. В 18 лет Анна служит учительницей в школе села Раёво. А в церкви в это время помогает ее отцу молодой псаломщик Василий Каллистов, который скоро станет зятем священнику. 14 февраля 1891 г. Каллистов Василий Матвеевич 24-х лет обвенчался с Головщиковой Анной Васильевной восемнадцати лет. Поручителями по жениху были: «Мологского уезда церкви села Станилова псаломщик Александр Преображенский и Ростовского уезда церкви села Вексицъ псаломщик Иван Каллистов (родной брат); по невесте: Мологского уезда церкви села Спасского на Ильди священник Димитрий Лавров и церкви села Красного что на Сити священник Михаил Сосновский»[160].

Василий Матвеевич был сыном пономаря церкви села Сеславино Ярославского уезда Матфея Петровича Каллистова и его жены Феоктисты Ивановны, урожденной Смирновой. В их семье кроме Василия было еще двое детей: Юлия и Иван, ставший поручителем на свадьбе брата. Василий родился в Сеславино 22 декабря 1863 г. Его отец умер, когда мальчику не было еще и шести лет, и мать растила детей одна. Василий окончил курс в Ярославской духовной семинарии со свидетельством второго разряда 27 июня 1888 г. С 16 сентября 1888 г. служил псаломщиком в церкви села Раёво. В сентябре 1892 г. его рукоположили в священника и определили к церкви села Сосняги Рыбинского уезда. Отец Василий состоял учителем Соснягской школы грамоты в 1892 – 93 гг., состоял заведующим и законоучителем Соснягской церковно-приходской школы с 1893 г., учителем – 1895–97 гг. Был назначен духовным следователем по благочинию четвертого округа Рыбинского уезда с 1900 по 1908 гг. Имел награды: набедренник в 1902 г., скуфью – в 1907 г., камилавку – в 1914 г. Дети Анны и Василия:

Виктор – родился 14 января 1892 г. Его крестной матерью была родная бабушка – Евдокия Евгеньевна Головщикова. После окончания Пошехонского духовного училища поступил в Петроградский политехнический институт императора Петра Великого[161]. Известно, что у Виктора был сын – Олег, живший в Ленинграде.

Фаина – родилась 12 мая 1893 г., крещена 14 мая. Ее восприемники: бабушка Евдокия Евгеньевна и дядя Александр Васильевич Головщиковы. После окончания Ионафановского училища в 1910 г. стала учительницей Соснягской школы. В 30-е годы Фаина Васильевна жила в Ленинграде на улице Красных Зорь[162], д. 44-б, кв.6. Работала врачом.

Сергей – родился второго января 1895 г., крещен шестого января. Его крестные: Александр Васильевич Головщиков (дядя) и Екатерина Васильевна Головщикова (тетя).

Анна Васильевна умерла от чахотки четвертого мая 1895 г., будучи совсем молодой – 21 год, когда ее младшему сыну было всего полгода. Похоронена на сельском кладбище с. Сосняги.

Василий Матвеевич умер после 1920 г.

Виктор и Фаина Каллистовы

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Олег Викторович Каллистов 5 мая 1931 г.

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

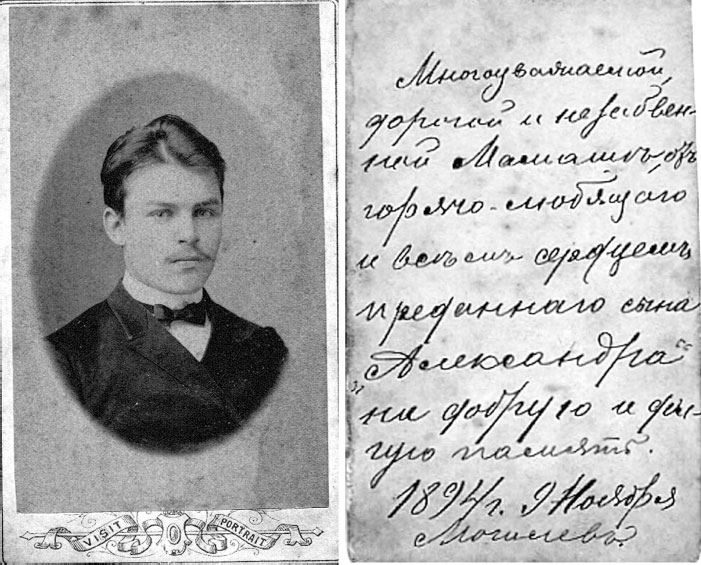

Александр Васильевич ГоловщиковО трагической судьбе этого человека мы упоминали в первой части.

Старший сын Василия Николаевича и Евдокии Евгеньевны Головщиковых родился 8 марта 1875 г. в селе Вёска Ростовского уезда Ярославской губернии. Крёстным младенца стал священник Вёскинской церкви Димитрий Князев и сестра матери – Ольга Евгеньевна Владимирская, служившая акушеркой в селе Иловня Мологского уезда.

В 10 лет поступил учиться в Угличское духовное училище. В июле 1889 г. ученик 4 класса по первому разряду Александр Головщиков переведен в первый класс духовной семинарии. После окончания богословского курса Вифанской семинарии в 1896 г. в течение двух лет служил учителем и законоучителем в начальном земском училище деревни Коровишино Раёвского прихода. Женился на дочери священника села Красного на Сити Мологского уезда – протоиерея Михаила Евстафьевича Сосновского и его супруги Елизаветы Ивановны.

«Многоуважаемой, дорогой и незабвенной Мамаше от горячо любящего и всем сердцем преданного сына Александра на добрую и долгую память. 1894 г. 9 ноября. Могилев»