полная версия

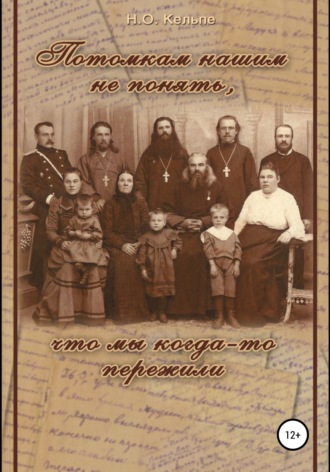

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Михаил Иванович Никитин умер третьего ноября 1964 г., Вера Алексеевна – 20 сентября 1988 г. Похоронены в г. Иваново. Потомки В.А. Никитиной – Быковы – Егоровы, Рощины, Никитины, Кириленко.

Елена Алексеевна Добронравина. Вышла замуж за Вуколова Николая Андреевича в 1932 г., но брак не был удачным. Примерно в двадцатилетнем возрасте Елена серьезно заболела. Она пыталась лечиться у разных врачей, проходила терапевтические курсы, но улучшение было временным, и болезнь позвоночника прогрессировала. Надежды на выздоровление оказались тщетны: всю свою дальнейшую жизнь тетя Лёля не могла сидеть, а передвигалась лишь с помощью костылей.

Елена Алексеевна Добронравина

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Елена Алексеевна с мужем Вуколовым Николаем Андреевичем.

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Это была очень мужественная и сильная духом женщина: физическая немощь и моральное преодоление страданий закалили ее характер. Опершись на костыли, почти повиснув на них, она свободными руками делала всю домашнюю работу. Очень показателен случай, произошедший во время возвращения из эвакуации. Пароход причалил к берегу где-то на пути к Москве, спустили трап. Семейство торопливо вышло на причал размяться: детям тяжело долго находиться в замкнутом пространстве, где нет возможности подвигаться, побегать. И вот время стоянки вышло, пора отчаливать, а восьмилетний Костя как назло куда-то запропастился. Уже кричат: «Поднимайте трап!», ругаются, а ребенка все нет. И тогда тетя Лёля решительно встает на трап, опираясь своими костылями, и не дает его убрать до тех пор, пока мальчик не нашелся. Говорят, что воле этой женщины могли позавидовать мужчины. Она была строгой и достаточно категоричной в суждениях. У нее имелись свои методы воспитания детей – так называемое, «штрафное» кресло. Провинившихся не били, не ругали. Их просто сажали в кресло. А тетя Лёля, не выходившая из дома и потому присматривавшая не только за племянниками, но и за всеми соседскими ребятишками, оставленными работающими матерями, тем временем делала обычную работу по дому – готовила обед, шила, убиралась, и при этом учила непослушное дитя уму-разуму. Час, а то и два она читала «мораль» и совестила озорника. «Лучше бы отлупила!» – думал при этом наказанный.

Тетя Лёля была очень начитанна, с ней всем было интересно. А какие пироги она пекла! Да и не только пироги: вся выпечка, приготовленная руками тети Лёли, имела свой особый неповторимый вкус.

Дочь своего отца, она наизусть знала Священное Писание, помнила все церковные праздники.

После смерти сестры Антонины, бок о бок с которой была прожита большая часть жизни, тете Лёле было трудно справиться с утратой, жить не хотелось. Прошло всего полгода, и она ушла вслед за сестрой.

Умерла Елена Алексеевна 22 октября 1983 г., похоронена на Ваганьковском кладбище – рядом с мамой и Антониной.

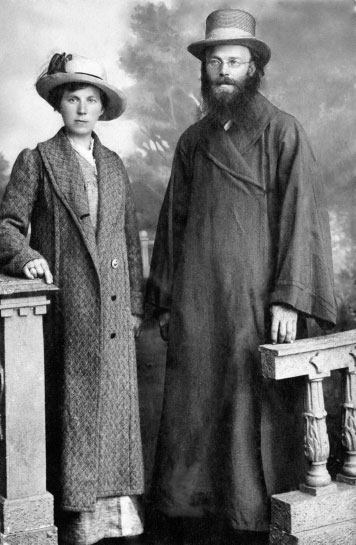

Антонина Алексеевна Добронравина (Кельпе). Двадцатого июня 1932 г. в Москве Антонина вышла замуж. Ее муж – Генрих (по-латышски Индрикис) Фрицевич Кельпе – младший брат Фрица – родился пятого марта 1899 г. в Курляндской губернии (Латвия). Три года всего он учился в волостном училище, а потом начал работать: нанимался в пастухи к местным землевладельцам, был разнорабочим в молочном хозяйстве.

Антонина Алексеевна и Генрих Фрицевич Кельпе

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

В мае 1917 г. вступил Генрих в партию социал-демократов и большевиков и был избран членом волостного исполкома. В 1918 г. при попытке бежать в Россию с оккупированной белогвардейцами территории Латвии был схвачен недалеко от г. Юрьева и выслан в Германию, как «политически неблагонадежный элемент». Из плена вернулся в том же году. Во время первой мировой войны служил в Витебском батальоне в команде пеших разведчиков. Учился в телефонно-телеграфной школе и затем стал телефонистом на Западном фронте.

Весной 1921 г. Генрих заболел тифом и до сентября был в госпитале. В этот период его исключили из партии – «чистка», а через четыре года восстановили.

В 1923 г. он приехал в Москву и поступил учиться на латышское отделение рабфака имени Покровского. В 1927 г. поступил в Московский промышленно-экономический институт имени Рыкова. Работал экономистом-плановиком.

Генрих был болен туберкулезом, и поэтому время от времени ему приходилось покидать свою семью для прохождения лечения в больнице или санатории. Сохранились очень нежные и трогательные письма, из которых видно, как он скучает по родным. Приведенный ниже фрагмент его письма из больницы мы сознательно оставим без редактуры.

«27 июня 1936 г. … По правду сказать, надоело уже бездельничать. Особенно одному оторванному от своих близких и милых. Так и хочется поскорее увидеть вас и прижать к себе и поцеловать мамашенько со своими птенцатами. Как Солнышко[173], не разучилась плесать? Как приеду обязательно первым долгом заставлю плесать «Давай закурим». Ну, Тосик, про остальное как приеду, поговорим подробней…»

Болезнь оказалась сильнее, и в 1944 г. Генрих Фрицевич умер, оставив вдовой 33-летнюю жену.

Антонине за свою жизнь довелось работать в разных местах. После окончания школы и кратковременных курсов она была заведующей детской площадкой при

Ярославском ЖАКТе[174], затем – счетоводом в домоуправлении ВНИИЗа[175], надомницей в художественной артели (раскрашивала игрушки, делала цветы), долгие годы работала препаратором и лаборантом в Московской Сельхозакадемии имени Тимирязева. Ее зарплата была основным источником дохода семьи.

Дети Антонины Алексеевны вспоминают, что в их семье всегда любили петь. Не только во время застолья, когда к ним приходили гости, но и в процессе домашней работы. Говорят, по исполняемому в данный момент репертуару можно было даже определить, в каком настроении пребывают члены семьи. Телевизоров и магнитофонов тогда еще не существовало, а покупать пластинки для патефона не было возможности: жили в большой нужде. Вот поэтому-то пение «а капелла» скрашивало будни, наполненные заботами. А забот, конечно, хватало: вырастить троих детей, одеть-обуть, дать возможность получить образование…

Генрих Фрицевич, Антонина Алексеевна, Лидия, Екатерина Васильевна

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Кельпе Николай, Лидия и Константин

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Антонина Алексеевна была доброй, мягкой, кроткой, готовой немедленно броситься на помощь. Она никогда не оставляла веры в Бога. Послушная предсмертной матушкиной воле «не забывать церковь», она до последних дней посещала Божественные службы. Был у нее и дома свой молитвенный уголок.

Умерла Антонина Алексеевна 19 апреля 1983 г. Ее потомки: Карасевы, Кельпе (Москва).

* * *Василий Васильевич Головщиков

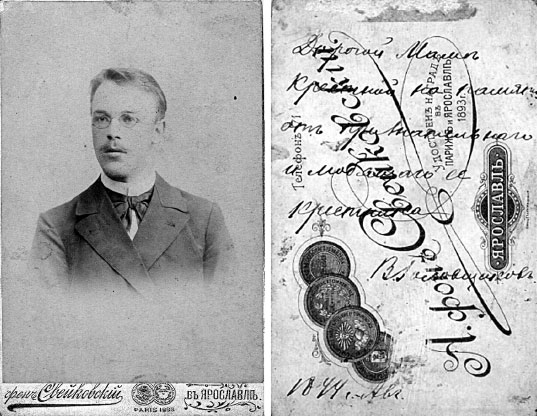

Второй сын и четвертый ребенок Василия Николаевича и Евдокии Евгеньевны родился третьего марта 1879 г. в селе Раёво Мологского уезда. Образование получил в Ярославской духовной семинарии, окончив полный курс учения по первому разряду с аттестатом студента семинарии в 1899 г.

«Дорогой Маме Крестной на память от признательного и любящего ее крестника. В. Головщиков. 1899 г.»

Фон Свейковский. Ярославль.

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Пятого сентября 1899 г. резолюцией Угличского епископа Иоанникия двадцатилетний Василий определен на должность надзирателя (т. е. присматривающего за воспитанниками) Угличского духовного училища. Одновременно был регентом училищного хора в Воскресенской церкви при училище. Через три года архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан переводит его на должность надзирателя Ярославской духовной семинарии (явное повышение!).

28 сентября 1903 г. Василий обвенчался с дочерью пономаря Угличского Богоявленского женского монастыря Василия Владимировича Казанского – Павлой Васильевной, двадцати лет, в той же Угличской Воскресенской училищной церкви[176], где был регентом. Поручителями по жениху были А. П. Добронравин и учитель Раёвского начального земского училища Димитрий Лебедев; по невесте – надзиратель Ярославской духовной семинарии Александр Соколов, учитель Кабановской церковноприходской школы Иван Троицкий и надзиратель Угличского духовного училища Василий Воскресенский. Совершал таинство венчания священник села Сосняги Василий Каллистов с диаконом села Станилово Павлом Добронравиным.

Василий Васильевич и Павла Васильевна Головщиковы

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Павла Васильевна Казанская родилась 29 мая 1883 г. Окончила курс учения в Ярославском епархиальном Ионафановском женском училище.

В октябре 1903 г. Угличским Епископом Сергием Василий Головщиков был рукоположен в священника к церкви села Нетребово Ярославского уезда.

Нетребово («Митрябово» – называли в старину) было владельческим селом на реке Туношенке в 34 верстах от Ярославля. В селе были построены две церкви.

Каменный пятиглавый Никольский храм села Нетребово, в который и получил назначение Василий Васильевич, был построен в 1784 году на средства прихожан. В ведомости о церкви 1904 г. написано: «Зданием каменная, с таковою же колокольнею и оградою, крепка. (…) Утварию достаточна. (…) Живопись стенная и иконостаса местами обсыпалась, потемнела и требует капитального ремонта»[177].

Храм имел два престола:

1) во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

2) во имя святителя Тихона, епископа Амафунтского, чудотворца.

Самой почитаемой здесь была икона Божией Матери, именуемая «Печальная». Приход церкви был довольно большой: 350 домов, в которых проживали 924 мужчины и 1019 женщин.

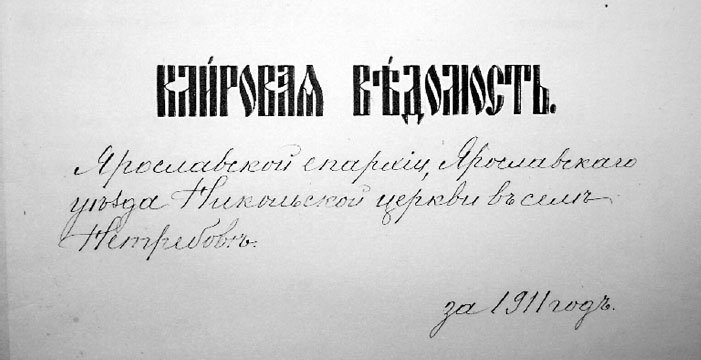

Клировая ведомость Ярославской епархии, Ярославского уезда, Никольской церкви в селе Нетребове за 1911 год

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 5308

Василий Васильевич сразу после рукоположения берет на себя обязанности и заведующего, и законоучителя Нетребовской церковно-приходской школы. В 1905 г. его назначают духовным следователем по седьмому благочинническому округу Ярославского уезда. Через пять лет он уже заменяет благочинного «по страховому делу». В 1916 г. его избирают депутатом на окружной училищный съезд духовенства, он входит в исполнительную комиссию. На съезде отец Василий делал доклад, который был напечатан в отчете на страницах «Ярославских епархиальных ведомостей».

В 1908 г. о. Василий был награжден набедренником. Другие его награды: серебряная медаль в память 25-летия церковноприходских школ, крест и бронзовая медаль в честь 300-летия Дома Романовых. «Определенного оклада жалования не получает и пользуется добровольными приношениями прихожан за требоисправления. Грамоту имеет. (…) Штрафам и взысканиям не подвергался, под судом не был, в сражениях не участвовал. На церковно-усадебной земле у него построены баня, погреб, сарай, амбар и беседка»[178].

В семье Василия Васильевича и Павлы Васильевны родились дети:

Борис – 21 июля 1904 г. В 1910 г. учился в Ярославском духовном училище.

Татьяна и Ольга (близнецы) – родились 22 октября 1906 г. Татьяна в полтора года (10 марта 1908 г.) умерла, как написано, «от кашля»[179] – очевидно, от коклюша.

Евдокия – 11 мая 1910 г. Ее восприемники при крещении: священник церкви села Великое Ярославского уезда Николай Иосафович Красносельский и жена священника церкви села Введенского на Волге Екатерина

Васильевна Добронравина.

Иоасаф – 7 декабря 1911 г. Крещен 11 декабря. Его восприемники: Алексей Павлович Добронравин, Серафима Григорьевна Красносельская (жена священника села Великое) и сестра матери Александра Васильевна Казанская. В советское время в документах его имя написано, как «Иосиф». Известно, что он был прописан в Ярославле на Которосльной набережной, д. 24 до 1936 г., когда, будучи без работы, выписался и уехал в колхоз (село Нетребово).

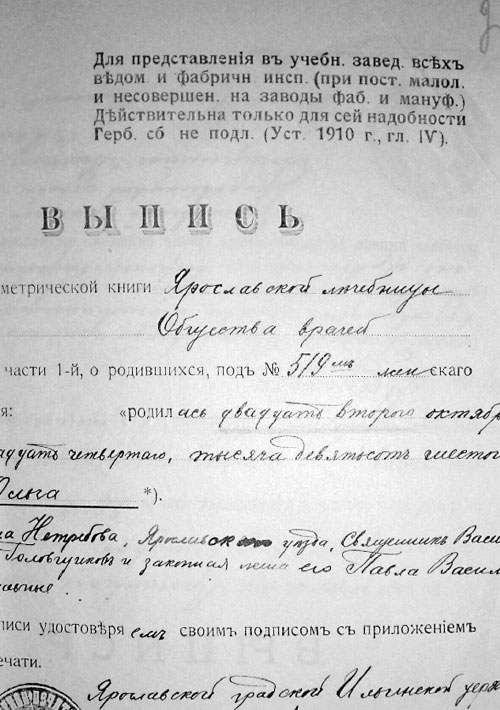

Выпись копии метрической книги Ярославской лечебницы Общества врачей

о рождении Ольги Васильевны Головщиковой

ГАЯО фонд 570 опись 1 дело 102

Анна – восьмого ноября 1913 года. Ее восприемники при крещении – брат Борис и сестра Ольга. В 1918 г. ее имени в списке детей нет.

Мария родилась четвертого апреля 1919 г. в Нетребово. Некоторое время жила в поселке Медягино Ярославского района. В конце 30-х гг. жила в Ярославле, была прописана на ул. Республиканская, д. 56. Училась в Ярославском государственном педагогическом институте на заочном отделении. В 1942 г. уехала в Медягино на работу.

Николай родился четвертого апреля 1921 г. Известно, что его жену звали Валентина, было у них трое детей: Лидия, Василий и Маргарита. Жили в Тольятти и Виннице.

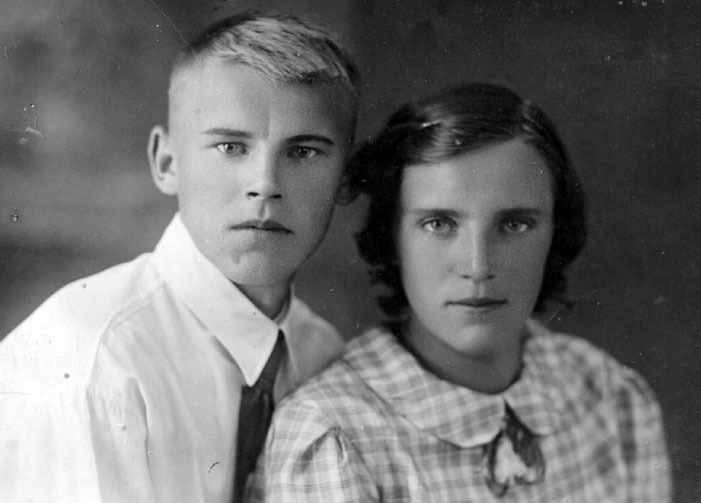

Брат и сестра: Николай и Мария Головщиковы. 1939 г.

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

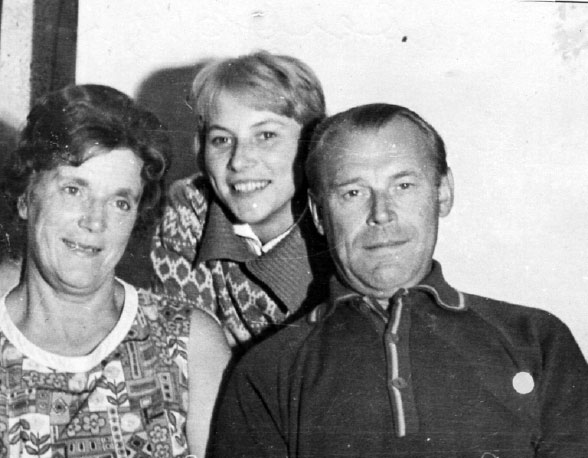

Мария Васильевна, Николай Васильевич и его дочь Маргарита

Семья Николая Васильевича Головщикова

Фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

В октябре 1917 г. протоиерей Василий Головщиков назначается благочинным и сразу же приступает к новым обязанностям. Мало сохранилось документов, отражающих его деятельность, но известно, что он участвовал в съездах и собраниях духовенства, например, был секретарем собрания в 1920 г.

Мы уже говорили о жизни и судьбах Ярославского духовенства в условиях советской действительности. Для того, чтобы яснее и четче представлять себе эту действительность, вчитаемся в строки «Обращения епархиального собрания г. Ярославля во главе с архипастырем ко всем чадам Ярославской Православной церкви»:

«…Из глубины взволнованного социальной революцией житейского моря восстали хулители Бога и Христа Его, противники церковного учения и церковного порядка. Одни из них с безумным смехом отвергают свойственные людям всех времен и народов истины бытия Божия и бессмертия человеческой души; другие силятся поставить на место христианского церковного учения свое самоизмышленное «истинное христианство», пытаются расшатать непоколебимые устои церковного порядка. Вся эта духовная разрушительная работа производится открыто: в печати, на улицах, площадях, общественных собраниях. Щедрою рукой сеются семена неверия, сомнения, церковного бесчиния; сеются не только в душах взрослых, но и детей. Много душевных скорбей приняли за последние годы верные чада Православной Церкви, слыша поругания веры и Церкви, видя, как дети их отрываются от живых источников веры и напояются мутною водою неверия, сомнения … Враги Церкви знают, где сила наша, посему они стараются всячески отвлечь христиан от участия в церковном богослужении. Они осмеивают церковную внешность, смеются над таинствами Церкви, в часы церковного богослужения устраивают свои собрания и разного рода развлечения для детей…» (цит. по книге «Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского, исповедника». Книга вторая / Сост. И. Г. Менькова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. С. 84).

Всё так и было, написано без преувеличений. В ярославской газете «Северный Рабочий» за 1930 год то и дело попадаются заметки вроде такой: «…Союз кожевников предложил всем своим завкомам составить планы анти-рождественских дней…». О священнослужителях пресса пишет особым языком, злобствуя, насмехаясь и уничижая. Популярный термин для обозначения духовенства – «длинноволосые». А вот выдержки из статьи «Когда крысы покидают корабль», напечатанной в той же газете № 61.

«… Религия потеряла свое значение – вот основное, в чем дело. Когда народ сам строит свою жизнь, ему не требуются околпачивающие сознание учреждения.

От 67 ярославских церквей остался ли десяток в действии? По требованию трудящихся больше полусотни одурманивающих рассудок гнезд отданы под клубы и другие культурные учреждения.

Десятки тысяч ярославских трудящихся потребовали весной прекращения колокольного звона. Около сотни тысяч трудящихся ходатайствуют перед ВЦИК о снятии колоколов с колоколен.

Трудящиеся требуют перелить в машины пугалами торчащие на кладбищах кресты, ограды и памятники.

Нет больше у нас воскресенья, пасхи, рождества, богоявления, сретения, успения – это барахло, веками лежащее тяжелым бременем на трудящихся, мы выбросили, работаем непрерывно.

«Религия теряет свое значение» – помощницы эксплуататоров, так как эксплуататоров у нас очень не любят.

Последняя основа, последняя почва уплывает из-под ног христовой церкви и поповства: богобоязненный, запуганный мелкий собственник в деревне идет походом на собственность, а следовательно, и против последнего оплота священной частной собственности – против церкви, против религии – за коллективы.

Церковный амвон – кулацкая трибуна, церковь – последний капиталистический «парламент» в нашей стране…»[180]

В 1928 г. отца Василия и его супругу лишают избирательных прав, обвиняя в «нетрудовых доходах». Впервые его арестовали в феврале 1930 г. Статья все та же – 58-ая. Из протокола допроса: «Виновным себя ни в чем не признаю и какие-либо показания дать по настоящему делу не могу»[181]. В составе группы из 19 человек («бывшие торговцы, кулаки, попы и жандармы») он был приговорен к содержанию под стражей и конфискации имущества (дом, двор, сарай, рига, амбар, лошадь, корова). Через полтора месяца его освободили. А спустя полгода спохватились – арестовали вновь. Последнее место служения отца Василия – храм села Введенское.

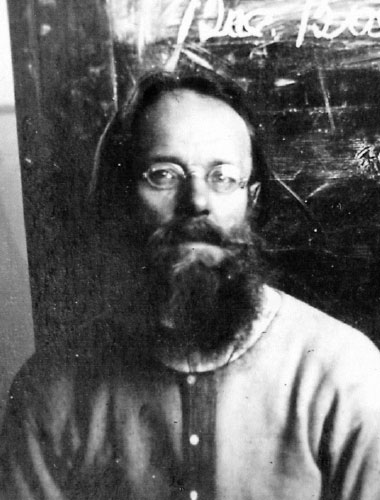

Василий Васильевич Головщиков

Фотография из следственного дела

ГАЯО, фонд Р-3698 опись 2 дело С-11395

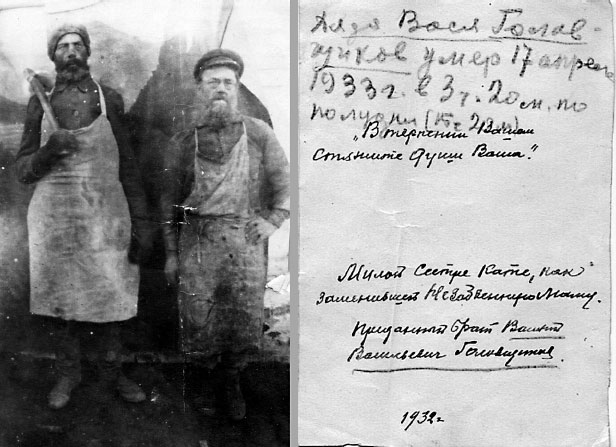

Из обвинения: «… являясь благочинным, всячески использовал свое положение благочинного для оказания помощи ссыльному духовенству, пытаясь эту помощь оформить организационно…»[182]. Месяц понадобился ОГПУ, чтобы «разобраться» в деле, признать Василия Головщикова виновным и заслуживающим наказания – заключения в концлагерь сроком на пять лет. Дальнейшая судьба о. Василия неизвестна. Где он отбывал наказание? Как погиб? Сохранилась переснятая фотокарточка, на которой Василий Васильевич стоит рядом с другим заключенным. На обороте написаны слова из Евангелия, как завет: «В терпении Вашем стяжите души Ваша». И далее: «Милой сестре Кате, как заменившей незабвенную маму. Преданный брат Василий Васильевич Головщиков. 1932 г.». Поверх этого написано другой рукой (возможно, рукой тети Лёли): «Дядя Вася Головщиков умер 17 апреля 1933 г. в 3 ч. 20 мин. пополудни (15 ч. 20 мин.)». Эта надпись сделана уже для нас, потомков. Чтобы помнили.

Василий Васильевич Головщиков (справа)

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

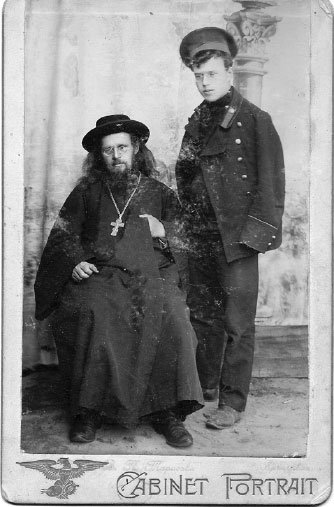

На фото предположительно В.В. Головщиков с сыном Борисом

В.П. Тарасов. г. Ярославль

Фотография была куплена автором на интернет-аукционе «Молоток. ру» в 2010 г.

В.В. Головщиков был реабилитирован 24 июля 1989 г. Его имя занесено в Ярославскую Книгу Памяти «Не предать забвению» том 4, стр. 145.

Николай Васильевич Головщиков

Родился в 1881 г. Как и Василий, окончил Ярославскую духовную семинарию по первому разряду в 1904 г. Сразу по окончании поступил в Демидовский юридический лицей, но учился там недолго: в 1905 г. умер его отец, и Николай становится наследником отцовского дела и места. Предшествующее рукоположению венчание состоялось в городе Мологе, в Воскресенском соборе 29 апреля 1889 г. Таинство совершил родной брат жениха – священник церкви села Нетребово Василий Васильевич Головщиков. Поручители «по жениху: старший учитель Лацковского земского училища Владимир Михайлов Невский, окончивший курс Ярославской духовной семинарии Капитон Полиенов Никольский; по невесте: Ярославской губернии Рыбинского уезда церкви села Коприна псаломщик Михаил Николаев Фавстов и учитель той же губернии и уезда Троице-Иодской церкви приходской школы Василий Константинов Фавстов».[183]

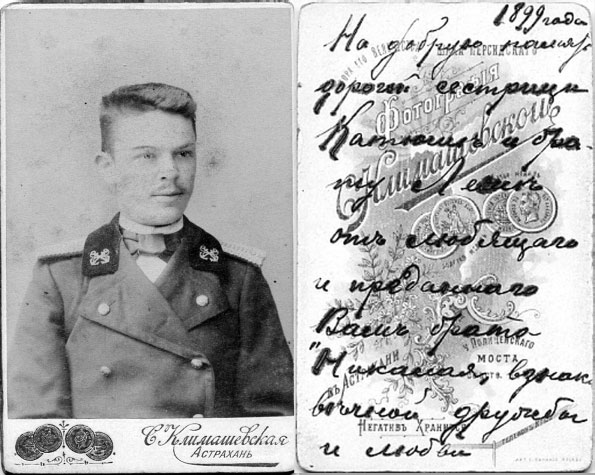

Николай Васильевич Головщиков 1899 г.

«На добрую память дорогой сестрице Катюшке и брату Лёше от любящего и преданнаго Вам брата Николая, в знак вечной дружбы и любви»

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Супругой Николая стала двадцатилетняя Мария Валериановна Василькова (род. третьего июня 1884 г.), дочь «умершего лично почётного гражданина Валериана Петрова Василькова»[184] (дворянка).

Мария Валериановна и Николай Васильевич Головщиковы

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Дети:

Елена Николаевна (по мужу – Мельникова) родилась четвертого февраля 1906 г. Ее крещение состоялось на следующий день. Таинство совершили священник села Димитриевского Мологского уезда Анатолий Назимов и диакон Павел Добронравин. Восприемниками были студент Казанской духовной академии Петр Валерианович Васильков (брат матери), местный псаломщик Василий Иванович Лиддовский и учительница Раёвского земского училища Надежда Васильевна Головщикова (сестра отца)[185][186]. В апреле 1917 г. была выдана копия метрической записи о рождении Елены для ее поступления в Ионафановское училище. Сохранилось прошение, написанное отцом Николаем. Елена Николаевна, или Лёля – как ее называли, всю жизнь работала учительницей начальных классов, а в последние годы была и заведующей школы. Она вышла замуж за Льва Павловича Мельникова – преподавателя генетики. Жили они в городе Птицеград Сергиевпосадского района. В их семье детей не было.

Николай Николаевич родился 20 ноября 1907 г., 23 ноября был крещен. Крестный отец – священник церкви села Димитриевское Анатолий Назимов, а крестная мать – учительница Гореловского училища Юлия Валериановна Василькова (тетя).

Борис Николаевич – 20 июня 1909 г. р. Крещен 23 июня, его восприемником записан священник села Лацкое Мологского уезда Николай Любомудров[187] 119. До 1938 г. жил с семьей в селе Брейтово. Затем семья переехала в Костромскую область, Чухломской район, село Судай. Жили на ул. Кооперативной, д. 37. Борис Николаевич работал бухгалтером. В 1939 г. Борис Николаевич прибыл в село Некоуз на временную работу. Его жена – Анна Сергеевна, родилась в Новгородской области, Ермаковском районе, селе Колмово. В Судайском сельпо работала буфетчицей в местной школе. Их дети: Николай (род. в декабре 1934 г.) и Валентина (род. в марте 1936 г.).