полная версия

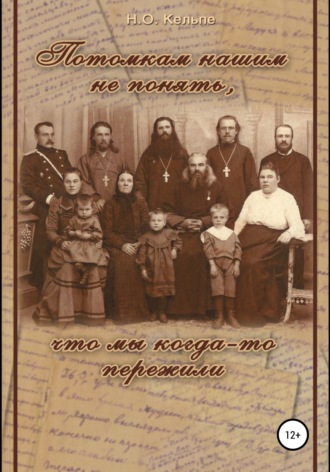

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

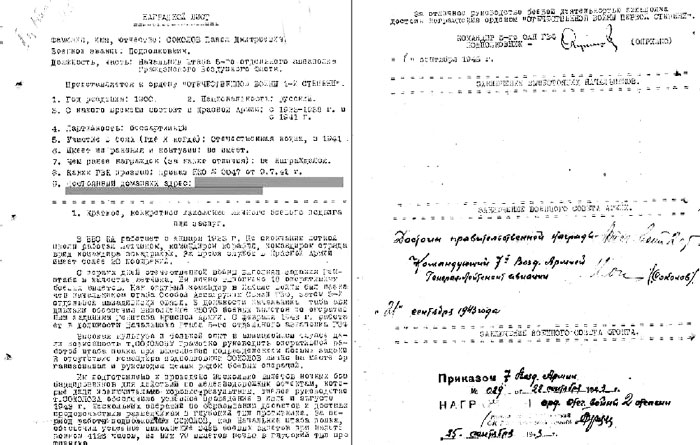

Высокая культура и большой опыт в авиационной службе дали возможность т. Соколову грамотно руководить оперативной работой штаба полка.(…)

Им подготовлено и проведено несколько вылетов ночных бомбардировщиков для действий по железнодорожным объектам, которые дали исключительно хорошие результаты. Умелое руководство т. Соколова обеспечило успешное проведение в июле и августе 1943 г. нескольких операций по сбрасыванию десантов и доставке продовольствия разведчикам в глубокий тыл противника.(…)

За отличное руководство боевой деятельностью авиаполка достоин награждения орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». Командир 5-го ОАП ГВФ подполковник Опришко (подпись). 1 сентября 1943 г.»[121].

Павел Дмитриевич Соколов

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

Павел Дмитриевич был награжден также орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

После войны служил в Москве в Генеральном штабе на должности заместителя командующего ВДВ. В 1955 г. вышел в отставку.

Наградной лист Соколова П.Д.

Документ из материалов сайта ОБД «Подвиг Народа»

Надежда Дмитриевна – 25 марта 1902 года рождения. В 1930 году жила в Ленинграде, давала частные уроки. Замужем не была. Умерла во время блокады в 1943 г.

Нина Дмитриевна – 28 декабря 1903 года рождения. Закончила Угличскую восьмилетнюю гимназию, работала учительницей в начальной школе. Вышла замуж за латыша Преднек Петра Ивановича и уехала с ним в г. Иваново.

Муж стал главным агрономом Ивановской Промышленной области, жена работала рядом – бухгалтером. Родилась дочь Ирина, затем – Татьяна, и Аполлинария Павловна переехала в Иваново помогать растить внучек.

Преднек Петр Иванович и Нина Дмитриевна

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

Аполлинария Павловна Соколова с внучкой на руках 1928 г.

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

В 1937 году массовые репрессии коснулись и этой семьи: отца арестовали и расстреляли по личному указанию Сталина. Вскоре арестовали и Нину, как жену «изменника Родины». На допросе, несмотря на оказанный нажим, она не отреклась от мужа и была выслана в Архангельскую область на тринадцать лет. Всю войну Павел разыскивал по лагерям сестру и, к счастью, нашел. Ему удалось добиться сокращения ее срока на 5 лет.

Д.П. и А.П. Соколовы, Нина Преднек с дочерью Ириной 1929 г.

Нина Дмитриевна Преднек

Фотографии из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

Из воспоминаний Татьяны Петровны Преднек: «После репрессий 1937–38 года мы с сестрой (Ирина 1928 г. р. и Татьяна 1932 г. р.) остались без родителей, и наше воспитание приняла на себя бабушка Добронравина Аполлинария Павловна. Бабушка родилась и воспитывалась в православной христианской, глубоко верующей семье. Смирение, кротость, доброжелательность, милосердие выделяли ее среди людей. Глубокая непоколебимая вера в Создателя и вечную жизнь, руководила ее волей, и все скорбные дни в ее жизни принимались ею со спокойствием и уверенностью в промысле Божьем. Особенно тяжелым был период военного времени. Единственным источником существования была материальная помощь ее сына Соколова Павла Дмитриевича, который служил военным летчиком. В этот период бабушка занималась нашей учебой».

Старшая внучка Ирина, закончив семь классов средней школы, поступила в химико-технологический техникум, а младшая, Татьяна, еще училась в школе. При всех трудностях детей надо было одевать, кормить, снабжать учебными принадлежностями. Немалую помощь в этих вопросах оказала бабушкина племянница – Никитина Вера Алексеевна. Серьезные трудности и переживания выпали на долю Аполлинарии Павловны. Когда кончались продукты, она с внучками собирала на продажу вещи – одежду, обувь, посуду, постельные принадлежности, и везла в соседние деревни – летом на себе, зимой на санках.

Как-то случилось на беду, что младшая из внучек – Татьяна потеряла продуктовые карточки на целый месяц вперед. Это означало, что не будет по 200 грамм хлеба на каждый день и прочего, что полагалось на эти карточки.

«Бабушка молилась, и (подумать только!) через несколько дней эти карточки принес (по указанному на них адресу) какой-то мужчина. В голодное, военное время – и такая честность! А однажды, когда мы голодали, приехал с севера посыльный от Соколова Павла Дмитриевича (сына) и привез нам метровую красную рыбу, из которой только рыбьего жира натекло полведра!

В 1943 году бабушка получила известие из Углича, что ее муж – Соколов Дмитрий Павлович – серьезно болен и близок к смерти. Бабушка тут же отправилась в Углич и потом нам рассказывала, как обрадовался дедушка ее приезду, он был уже немощен и обслуживать себя почти не мог. Там же она его и похоронила – на церковном кладбище, рядом с его другом – Николаем Воскресенским. В память о нем бабушка привезла большую фарфоровую кружку. А мы (случайно, конечно) разбили ее. Бабушка горько плакала, но не ругалась.

Каждый вечер перед сном бабушка молилась про себя. Молитвы были продолжительными и всегда коленопреклоненными. В комнате было две иконы: Спасителя Иисуса Христа (крупным планом одна голова в терновом венке с острыми шипами и каплями крови на лбу) и Святителя Николая Чудотворца (с седыми волосами и непокрытой головой).

Через восемь лет освободилась из лагерей ее дочь, наша мама. Была несказанная радость! Но бабушка заболела. Умерла она от рака желудка. Хоронили бабушку летом 1945 года, почти сразу после окончания войны. Машин не было, похоронной службы не было, и везли мы ее в гробу на конной повозке, а сами шли за гробом. И так через весь город на кладбище. Поставили металлический крест, через несколько лет ограду – с помощью Великороссовой Татьяны Герасимовны. Кладбище на Сажевом заводе уже закрыто, но благодаря обществу «Мемориал» не сносится. Бабушка оставила о себе светлую и яркую память красивой и умной женщины, любящей жены, заботливой матери. Только благодаря самоотверженной и жертвенной любви бабушки ее внучки избежали детского дома».

Крест на могиле А.П. Соколовой

г. Иваново, муниципальное кладбище «Соснево»

Фотография Великороссовой Т.В. (г. Москва) 2011 г.

Потомки Аполлинарии Павловны и Димитрия Павловича Соколовых (Соколовы, Преднек, Миненковы, Петровы, Гайдакевич-Соколюк) живут в Екатеринбурге, Красноярске и Москве.

* * *Младший сын Павла Иоанновича – Илья – родился 20 июля 1876 г. и был крещен 25 июля. Восприемники: «Студент Санкт-Петербургской Духовной Академии 3 курса Алексей Петрович Мальцев[122] и села Правдина дочь священника девица Леонилла Федорова Аристова»[123].

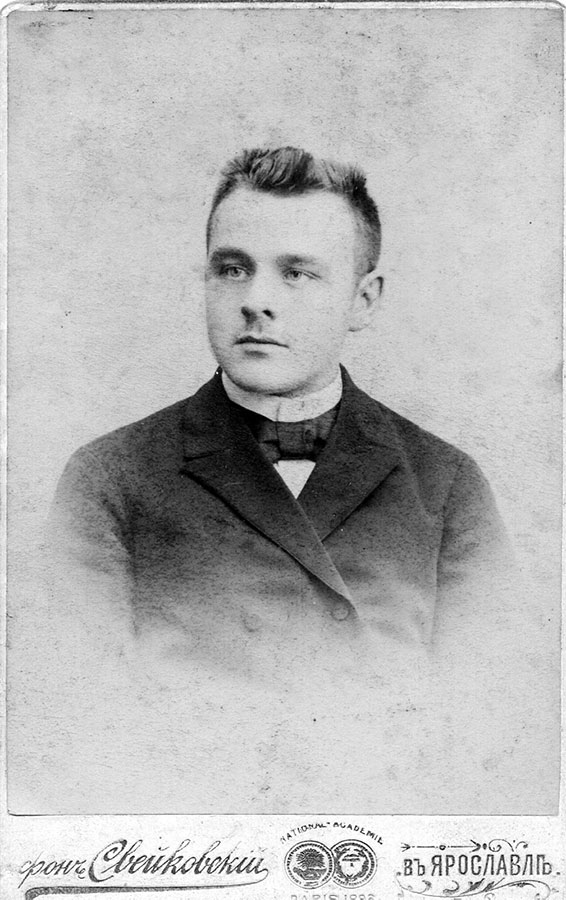

Илья Павлович Добронравин

Фон Свейковский. Ярославль Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

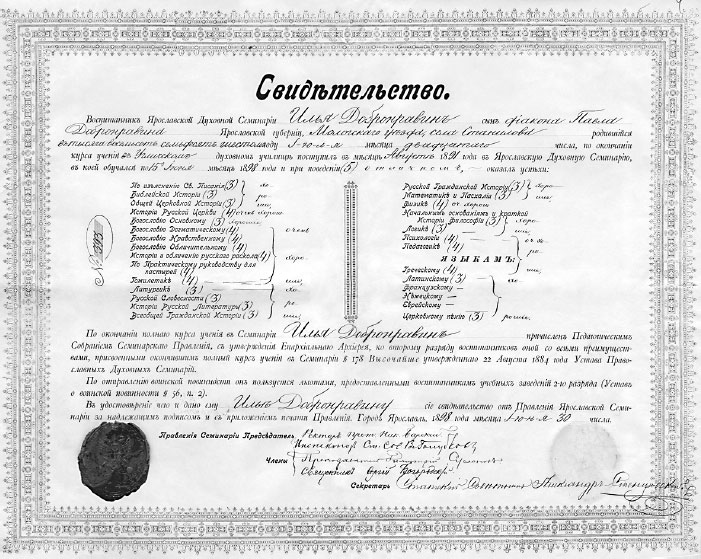

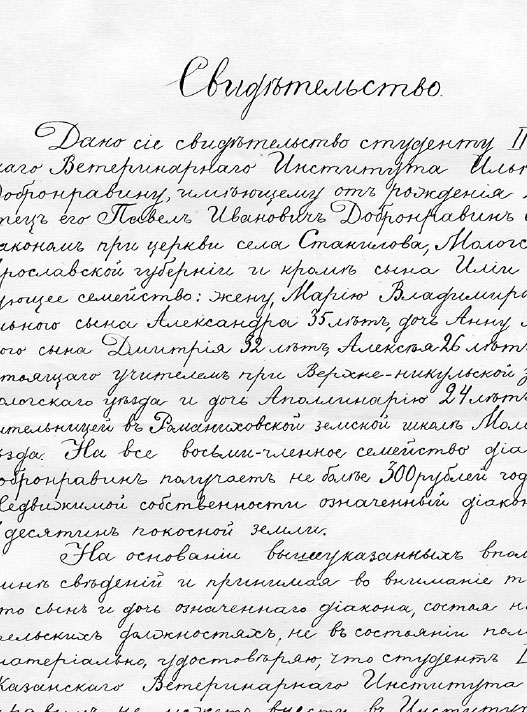

Свидетельство И.П. Добронравина об окончании семинарии

ГАРТ, фонд 534 опись 3л дело 1540

Окончив полный курс учения в Ярославской духовной семинарии в 1898 г., он подал прошение в Казанский ветеринарный институт. В 1902 г. Илья Павлович получил диплом ветеринара и должность «специалиста по животноводству в Департаменте Земледелия Ярославской губернии». В 1905 г. Илья ушел на фронт «вольнопрактикующим ветеринаром», как записано в документах об офицерских чинах запаса[124]. Служил он в пятом Восточно-Сибирском стрелковом батальоне в звании старшего обер-офицера.

В советское время (до 1938 г.) жил в г. Данилове на ул. Советской, д. 7. Затем он выбыл, как указано в листках убытия, «бессрочно» в Тутаев[125] для работы зоотехником. С 1942 г. преподавал в Тутаевской школе среднего сельскохозяйственного образования[126]. В 1949 г. Илье Павловичу было присвоено звание «Заслуженного ветеринарного врача РСФСР».

«Свидетельство. Дано сие свидетельство студенту II курса Казанского Ветеринарного Института, Илье Павловичу Добронравину, имеющему от рождения 23 года. Отец его Павел Иванович Добронравин 61 года состоит диаконом при церкви села Станилова, Мологского уезда, Ярославской губернии и кроме сына Ильи имеет следующее семейство: жену Марию Владимирову 61 года, душевнобольного сына Александра 35 лет, дочь Анну 34 лет, глухонемого сына Дмитрия 32 лет, Алексея 26 лет, женатого и состоящего учителем при Верхненикульской земской школе Мологского уезда, и дочь Аполлинарию 24 лет, состоящую учительницей в Романиховской земской школе Мологского же уезда. На все восьми-членное семейство диакон Павел Добронравин получает не более 300 рублей годового дохода. Недвижимой собственности означенный диакон имеет 7 десятин покосной земли. На основании вышеуказанных вполне известных мне сведений и принимая во внимание те обстоятельства, что сын и дочь означенного диакона, состоя на бедных учительских должностях, не в состоянии помогать отцу материально, удостоверяю, что студент II курса Казанского Ветеринарного Института Илья Павлович Добронравин не может внести в Институт платы за слушание лекций в Институте за первое полугодие наступающего 1899/1900 учебного года. И.д. благочинного, Мологского уезда, церкви села Марьино Священник Полиен Никольский. 27 августа 1899 г.»

ГАРТ, фонд 534 опись 3 л дело 1540

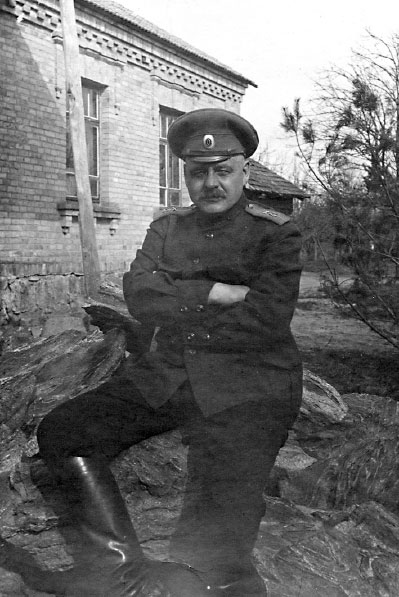

И.П. Добронравин

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

Илья Павлович Добронравин и Павел Дмитриевич Соколов.

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

В 1926 г. в Ростове был выпущен двухтомник «Ярославская губернская племенная книга Ярославского скота». На обложке первого тома указаны авторы: П. Ф. Ярославский, И. П. Добронравин.

Он был веселым и жизнерадостным, никогда не унывающим человеком. Будучи уже пожилым и не вполне здоровым, он, тем не менее, с радостью участвовал в любительских спектаклях учащейся молодежи. А как забавно читать сделанные его рукой дарственные надписи на фотографиях: «Васе сердечному отъ Или безпечного. На заслуженную имъ память», «Любезному Александру Васильичу въ воспоминание веселаго дорогого времени отъ Добронравина-Обломова» (фотографии были подарены родным братьям Екатерины Васильевны Головщиковой-Добронравиной).

До последнего дня дядя Иля оставался оптимистом и продолжал строить планы на будущее. Самой главной чертой его характера все называют доброту. Так и говорят до сих пор те, кому посчастливилось знать его лично: «Дядя Иля был очень добрым!». Многочисленные примеры проявления этого лучшего из человеческих качеств, ощущение необъятной доброты, которой хватало на всех, не выветрилось из памяти, не стерлось. Вот и профессию молодой Илья выбрал соответствующую: любить животных, лечить их может только очень добрый сердцем человек.

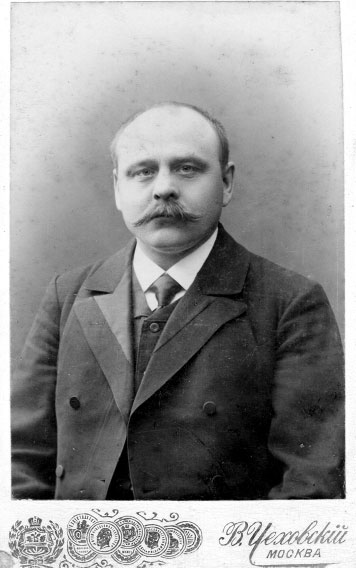

И.П. Добронравин

В.Чеховский. Москва Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

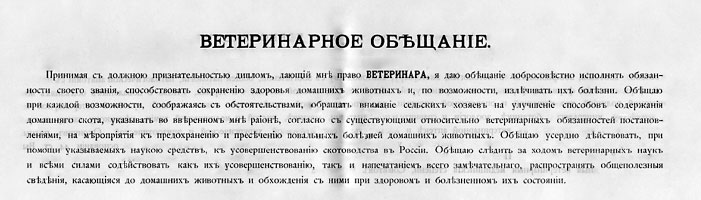

«Ветеринарное обещание.

Принимая с должною признательностью диплом, дающий мне право ветеринара, я даю обещание добросовестно исполнять обязанности своего звания, способствовать сохранению здоровья домашних животных и, по возможности, излечивать их болезни. Обещаю при каждой возможности, соображаясь с обстоятельствами, обращать внимание сельских хозяев на улучшение способов содержания домашнего скота, указывать во вверенном мне районе, согласно с существующими относительно ветеринарных обязанностей постановлениями, на мероприятия по предохранению и пресечению повальных болезней домашних животных. Обещаю усердно действовать, при помощи указываемых наукою средств, к усовершенствованию скотоводства в России. Обещаю следить за ходом ветеринарных наук и всеми силами содействовать как их усовершенствованию, так и напечатыванием всего замечательнаго, распространять общеполезные сведения, касающиеся до домашних животных и обхождении с ними при здоровом и болезненном их состоянии»

ГАКО, фонд 534 опись 3 л дело 1540

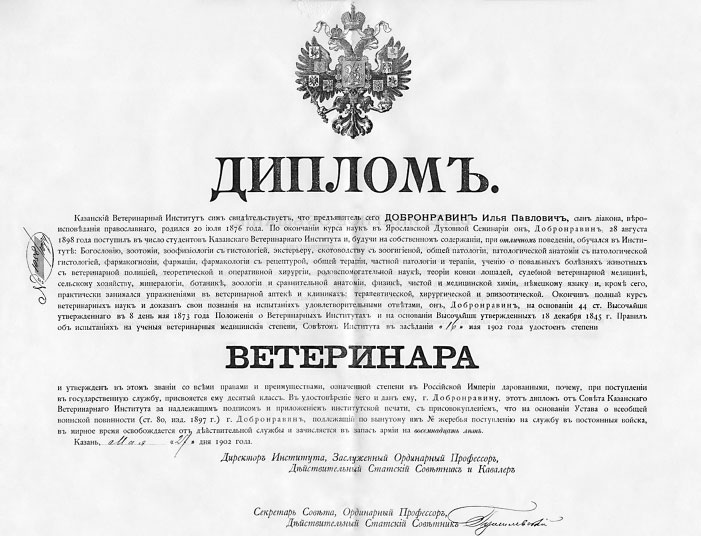

Диплом ветеринара

Получен И.П. Добронравиным 27 мая 1902 г.

ГАРТ, фонд 534 опись 3 л дело 1540

Илья Павлович прожил всю жизнь холостяком. Умер он в 1951 году. Сохранилось очень трогательное письмо о его последних днях, написанное Марией Константиновной Тороповой Павлу Дмитриевичу Соколову. Там есть такие слова: «Нет ни одного человека, который бы не помянул добром д. Илю.»

Добронравины: Константин Васильевич, Борис Васильевич, Илья Павлович и др.

Фотография из архива Н.А. Добронравиной (г. Ярославль)

* * *

Станилово, лето 2007 года.

Самым важным нам казалось увидеть церковь. Уже подходя к селу, издалека мы заметили колокольню на небольшом холме, среди деревьев. Вот он, этот храм, в котором верой и правдой служил диакон Павел Добронравин десятки лет, в который он приносил крестить всех своих детей, в котором некоторых из самых близких пришлось и отпевать. Этому храму посвятил он всю свою жизнь, здесь на каждой литургии звучал его голос, благовествующий Евангелие.

Преображенская церковь села Станилово

Фотография Г.К. Кельпе (г. Москва). 2007 г.

Первое, что бросается в глаза, – кровля, поросшая лесом. Упавший сверху крест стоит, прислоненным к запертым дверям. Вокруг нет ни следов кладбища, ни ограды. Как известно, за алтарем храма хоронили священнослужителей и их ближайших сродников. Поэтому есть основания предполагать, что Иоанн, Димитрий, Александр, Мария Владимировна, а может быть, и сам Павел Иоаннович покоились в этой земле, пока не пришло чье-то прогрессивное революционное распоряжение об уничтожении кладбища путем снятия слоя земли вместе с крестами и надгробиями. Эти самые надгробия укладывались в основание новой дороги.

Рядом с храмом строили какое-то колхозное здание, рыли под него котлован. Сельчане видели, как обнажались кости и черепа погребенных на церковной земле. По рассказам местных жителей, в 1930-м году закрыли церковь (по другим данным в 1939 году), и больше служб не было. В годы советской власти в алтаре храма была кузница, в остальной части – склады запчастей, ремонтные мастерские. На церковном дворе хранилась сельхозтехника.

Трудно передать трепет, с которым мы входили внутрь. Вспомнилось описание торжества из епархиальных ведомостей по поводу освящения пристройки к церкви (так называемый, «летний храм»), где говорилось, что храм выглядит обширным и светлым, внутри весь украшен живописью, и на молящихся производит отрадное впечатление. Тогда же состоялось торжественное богослужение при целом сонме духовенства: 15 священников и три диакона во главе с благочинным, сопровождаемое прекрасным пением двух хоров певчих и завершившееся чудной процессией крестного хода.

За прошедшее столетие храм очень изменился. Роспись на стенах и колоннах сохранилась только местами. Приводит в ужас изображение святого на колонне с выколотыми или простреленными глазами. У кого поднялась рука? Сразу вспоминаются многочисленные рассказы о том, как страшно окончили свою жизнь люди, посягнувшие на Божий храм. Кто-то, ослепленный безумием, кощунствуя над святынями, нашел смерть тут же, на глазах у товарищей. Другие святотатцы спустя несколько лет умирали в страшных мучениях. Местные жители говорят, никто из них не умер естественной смертью. Нам довелось в разных местах, возле разных храмов услышать подобные истории с одинаковым концом. Воистину, «злые зле погибнут!».

Покосившиеся остатки когда-то богато украшенного иконостаса зияют пустотой. Над входом в храм с внешней стороны висела икона Преображения. Говорят, ее расстреляли. Да как же это? Не могло в сознании верующего человека того времени уместиться такое кощунство! С древних времен на Руси было принято трепетно-уважительное отношение к иконам. Не полагалось даже говорить «принесли икону», «украли икону», но – «икона пришла», «икона ушла». Так же невозможно было произнести «продать икону», речь ведь идет о святом предмете. А тут – расстреляли…

Недавно нашлись люди, поместившие новую икону на старое место над входом накануне храмового праздника – Преображения Господня.

Внутренний вид церкви Преображения Господня села Станилово

Фотография Г.К. Кельпе (г. Москва). 2007 г.

Местные жители, очевидно, потомки тех самых жертвователей, «благоукрасителей и благоустроителей», на чьи деньги строили, ремонтировали и украшали Станиловскую церковь, несколько лет назад написали было письмо в Москву с просьбой о восстановлении храма. Прибыла комиссия. Сосчитав потенциальных прихожан (большая часть которых люди пожилые), сделали печальный вывод о нецелесообразности восстановления.

* * *Невозможно представить себе русский городок или село без церкви, как невозможно представить русское кладбище без крестов. Да только вот беда: чаще всего это разрушенные и заброшенные храмы – без колоколов на колокольнях, с рухнувшими куполами, выбитыми окнами и иконостасами без икон. Не до них сейчас, видно, время такое…

Ф.М. Достоевский давным-давно выразил суть русской души во фразе, ставшей затем крылатой и почти народной: «Русский – значит православный». Но и в наши дни многие ученые полагают, что, только опираясь на свою религию, русский народ не канет в лету истории, а сохранит себя и свою культуру и, значит, обретет будущее. Бог даст, так оно и будет!

Добронравин Алексей Павлович

Пятый ребенок в семье, Алексей родился пятого октября 1872 года (по старому стилю). В этот день Русская Православная церковь празднует день памяти Святителя Алексия (кстати, в правильном варианте ударение в церковном имени Алексий падает на последний слог), митрополита Московского и всея России чудотворца. Имя этого почитаемого святого и досталось младенцу.

Село Станилово, в котором жили Добронравины, относилось к Угличскому училищному округу, и десятилетний Алексей, успешно сдав приемные экзамены, был принят в Угличское уездное духовное училище. На время учебы в городе мальчики, объединившись по нескольку человек, обычно снимали угол за небольшую плату. Дважды в течение учебного года они покидали училище на «вакацию» (каникулы).

Тяжело заболев, Алексей много пропустил и не смог вовремя сдать выпускные экзамены, отчего и пришлось ему остаться на «повторительный курс». По окончании училища Алексей поступает в Ярославскую духовную семинарию, но на третьем курсе подает прошение в Вологодскую семинарию и благополучно переводится туда.

Вот фрагмент документа[127], хранящегося в государственном архиве Вологодской области:

«В Правление Вологодской духовной Семинарии.

На отношение Правления Вологодской духовной Семинарии от 28 августа сего 1892 года за № 794 Правление Ярославской духовной Семинарии имеет честь уведомить, что … ученик Алексей Добронравин во время своего обучения в оной к начальствующим и учащим был всегда почтителен и вежлив, с товарищами общителен, приветлив и ласков; каких-либо непристойных поступков для ученика Семинарии не допускал и со стороны поведения вообще считался всегда вполне благонадежным к продолжению образования в Семинарии.

Подпись Ректора Семинарии».

Из приказа ректора: «Воспитанника Ярославской дух. Сем. Алексея Добронравина, в виду благоприятного о нем отзыва со стороны Правления Ярославской Семинарии, принять в 3 класс Вологодской Семинарии».

Впечатляет перечень предметов, по которым семинаристы проходили обучение:

– Изъяснение Священного Писания;

– Библейская история;

– Общая церковная история;

– История русской церкви;

– Богословие (отдельно: основное, догматическое, нравственное, обличительное);

– История русского раскола;

– Практическое руководство для пастырей церкви;

– Гомилетика[128];

– Литургика[129];

– Теория русской словесности;

– История русской литературы;

– Всеобщая гражданская история;

– Русская гражданская история;

– Алгебра;

– Геометрия;

– Физика;

– Логика;

– Философия;

– Психология;

– Педагогика с дидактикой;

– Греческий язык;

– Латинский язык;

– Церковное пение.

По окончании семинарии Алексей получает свидетельство, в котором оценены все его знания: по всем перечисленным предметам у него стоит «хорошо» или «очень хорошо», а по церковному пению даже «отлично». Третьего марта 1895 года, на последнем курсе обучения, Алексей был посвящен в стихарь. Завершив свое образование в семинарии в 1896 году, он получает место старшего учителя при Верхне-Никульском[130] земском училище Мологского уезда и служит здесь в течение семи лет.

Алексей Павлович Добронравин

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

В 25-летнем возрасте Алексей женился на дочери священника Головщикова Василия Николаевича – Екатерине Васильевне, которой «в те поры» было 20 лет.

Здесь надо сделать небольшое отступление.

* * *Еще в первой половине XIX века было законодательно закреплено за детьми духовенства право наследования церковных мест. Таким образом проявлялась забота об обеспечении вдов и сирот священнослужителей: или священник, назначенный на вакантное место, обязан был содержать родных своего почившего предшественника, или одна из дочерей-сирот, выйдя замуж, передавала мужу это место в качестве своего приданого. Примером этого может служить брак Василия Иоанновича Добронравина и Марии Петровны Петропавловской (см. выше): «Диаконская вакансия, предоставленныя за духовною сиротою девицею Марьей Петропавловской, занята уволенным из средняго отделения Ярославской семинарии воспитанником Васильем Ивановым Добронравиным»[131]. Поэтому для выпускника семинарии вопрос о рукоположении, непосредственно связанный с вступлением в брак (не будучи женатым, он не мог стать священнослужителем[132]), часто выливался в поиск «невесты с местом» – девушки, умерший отец которой был священником (диаконом). Посмотрев несколько кандидатур, жених делал выбор (один раз на всю жизнь!) и, если сам приходился ко двору, получив благословение родителей и согласие епархиального архиерея, венчался. Только после этого совершалось его рукоположение.

Выпускник семинарии, Алексей Павлович еще пять лет после венчания не был рукоположен, значит, его мотивы для вступления в брак были иными. Да и у Екатерины в приданом отцова места не было, а сам отец еще долго здравствовал. Родные сёла жениха и невесты расположены не слишком далеко друг от друга, и возможно, семьи Добронравиных и Головщиковых были в давнем знакомстве.