полная версия

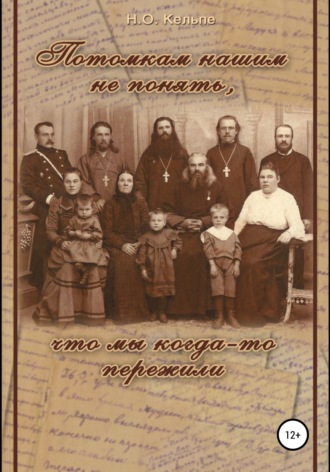

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

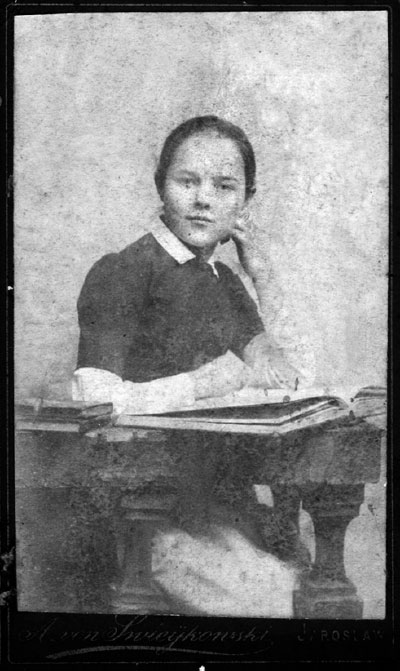

Фаина Михайловна Сосновская родилась 14 января 1874 г. Один ее брат – Алексей – состоял Екатеринославским епархиальным наблюдателем, другой – Александр – был учителем Кишеневского духовного мужского училища; сестра Екатерина служила врачом в Санкт-Петербургской больнице Всех Скорбящих. Сама Фаина окончила Ярославское епархиальное Ионафановское училище вместе с Аполлинарией Добронравиной, Серафимой Поройковой, Александрой и Марией Тороповыми в 1891 г. Это был третий выпуск училища. Девушки учились вместе 6 лет. Все, окончившие курс, получили в подарок от училища белые платья, летние пальто, шляпы, перчатки и зонтики. Но самым дорогим подарком были книги: Псалтирь и Евангелие на русском языке. Эти книги традиционно дарились выпускникам разных учебных заведений империи.

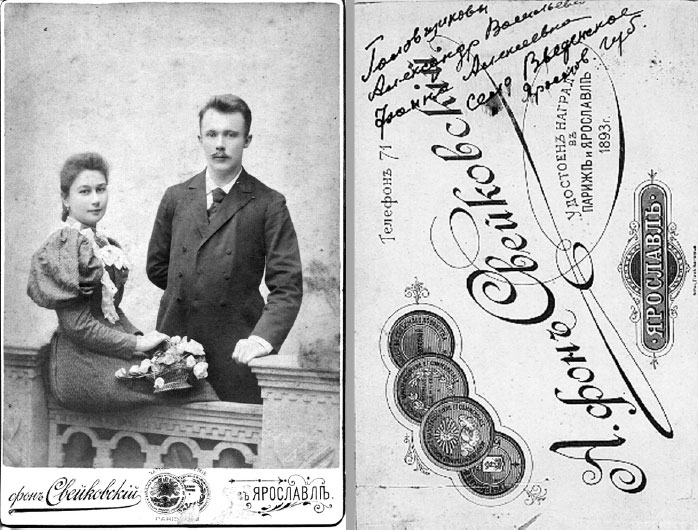

«Головщиковы Александр Васильевич и Фаина Михайловна Село Введенское[163] Ярославской губ.»

А. фон Свейковский. Ярославль

Фотография из архива Карасевой Л.Г. (г. Москва)

На титульном листе имелась надпись: «Дана книга сия ученице … после окончания ею курса…». Фаина и ее подруги отныне получали право на звание учительницы. Фаина стала учить детей в церковно-приходской школе родного села.

После венчания, 22 февраля 1898 г., Александр был рукоположен во священника к ружной[164] церкви села Ивахова

Романов-Борисоглебского уезда. Через четыре года он подает прошение о переводе в приходскую церковь села Алексеевского того же уезда, и с этого времени в течение пяти лет состоит там заведующим и законоучителем, а также – законоучителем в Соковском начальном земском училище. «Недвижимого имущества не имеет», как написано в ведомости. У супругов было четверо детей:

Анатолий – родился восьмого ноября 1898 г. После окончания Ярославского духовного училища поступил в семинарию, где учился «на казенный счет».

Зоя – 30 марта 1900 г. Ее крестная мать – родная бабушка (по матери) – Елизавета Ивановна Сосновская.

Владимир – 30 апреля 1901 г. В 1916 г. переведен в семинарию из Ярославского духовного училища.

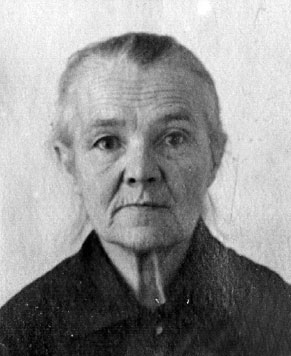

Владимир Александрович Головщиков 1967 г.

Фотография из архива Карасевой Л.Г. (г. Москва)

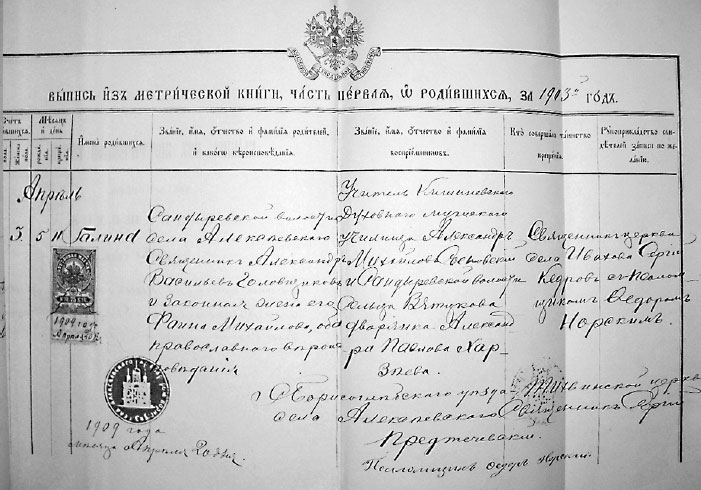

Галина – шестого апреля 1903 г. Ее крестные родители: преподаватель Кишенёвского духовного мужского училища Александр Михайлович Сосновский (дядя) и дворянка, проживавшая в сельце Вятиково, Александра Павловна Харзеева.

Выпись из метрической книги

о рождении Галины Александровны Головщиковой

Часть 1. О родившихся за 1903 г.

ГАЯО фонд 570 опись 1 дело 102

Четвертого января 1907 г., также по прошению, отца Александра перевели к церкви Казанской Божьей Матери Даниловского Казанского женского монастыря, где постигла его невосполнимая утрата. Приведем полностью заметку[165] (автор не указан) из Ярославских епархиальных ведомостей, рассказывающую об этих печальных событиях.

«Семейное гореПервого апреля близ г. Данилова Ярославской губернии в женской обители в доме священника А. Г-ва совершилась тяжелая драма: умерла преданная супруга и любящая мать четырех малолетних детей (7–3 года). После девятого дня несчастный супруг-отец пишет мне: «Горе мое ужасно, и я не знаю, есть ли на свете человек несчастнее меня. Жизнь моя разбита в конец».

Да, трудно не только передать, но и представить в воображении положение молодого вдовца – священника, отца немалого семейства. Он лишился верной подруги жизни, любящей матери, доброго гения семьи. Мы позволим себе очертить духовный облик почившей молодой матушки, т. к. в нем выделяются типичные особенности наших сельских матушек и их великое значение в жизни пастырей.

Лет девять тому назад они начали свою жизнь в беднейшем приходе нашей епархии: дохода приходило около 400 руб. Сразу пошли дети. Но супруги были довольны и по-своему счастливы. Молодая хозяйка умела каким-то чудом сводить концы с концами. В доме все было в порядке, дети одеты чистенько, сыты, здоровы, счастливы. Глядя на эту семью, сразу поймешь, что значит аккуратная хозяйка в доме. Но она была и примерная труженица. Изо дня в день с утра до ночи не покладая рук, хлопотала и работала по дому и хозяйству. Для бедной семьи каждая копейка была дорога, и она добывалась в поте лица. Как любящая мать, покойная сама своих детей поила, кормила, обувала, одевала, нянчила, учила молиться Богу. В ней сказалась чистая русская женщина, беззаветно преданная своему долгу. Настало время успокоиться, как говорится, передохнуть: они перешли в порядочный приход. Дети стали ходить на своих ногах. Но Богу угодно было послать тяжкое испытание: сначала заболел тифом супруг, потом двое детей, и наконец, слегла она, успевшая поднять с одра болезни мужа и детей, слегла и не встала. Неисповедимы судьбы Божии!

Покойная, как преданная супруга, была ангелом хранителем своего мужа. Тяжела доля священника в бедном приходе. Кругом нужда, лишения, холод, голод, а он берет последнюю копейку с бедняков! Не бери – жить нечем, возьми – укоры совести.

Покойная указывала выход из этого положения: она внушала своему супругу самое добросовестное исполнение пастырских обязанностей. И бедняки любили своего священника за истовое богослужение, за доброе участие к ним, за истинно пастырское исполнение христианских молитвословий и треб. В день своей смерти, находясь в предсмертной агонии, она послала его служить обедню (было Воскресенье), а в 11 часов, тотчас по окончании службы отошла в вечность.

Мучит молодых священников одиночество в сельской глуши, не с кем слова сказать, некому горе поведать, неоткуда ждать нравственной помощи и поддержки. Находясь в тяжком положении, некоторые из пастырей с ним свыкаются и сами начинают глохнуть и зарывать свои таланты, другие ищут развлечений в картах, вине, рысаках и проч. Спасаются только те, у которых подруга жизни – ангел хранитель. Нужны вся высота нравственного идеала русской женщины, вся чистота сердца и великое терпение воли, чтобы спасти и себя и мужа от духовной смерти. Покойная матушка с честью выполнила эту роль. Сколько раз она удерживала своего супруга от всяких искушений и соблазнов. Какое горе она переживала, когда муж поддавался искушению… Она достигла того, что человек неуравновешенного и не сильного характера стал примерным пастырем и твердым мужественным борцом за нравственные начала жизни.

Мир душе твоей, исполнительница долга!»

11 сентября 1907 г. отец Александр, 32-летний вдовец, по прошению перемещен к церкви села Введенского на Волге Ярославского уезда.

С первого октября 1907 г. он стал законоучителем в Введенском начальном земском училище и заведующим и законоучителем в Харинской и Дмитриевской церковноприходских школах.

Прошло всего два года.

«23 июля с. г. в восемь часов вечера, после непродолжительной, но тяжкой болезни, на 34 году жизни тихо отошел в вечность священник церкви села Введенского на Волге Ярославского уезда отец Александр Васильевич Головщиков. Покойный был сын священника села Раева Мологского уезда. По окончании курса учения в Вифанской Духовной семинарии состоял учителем в начальном училище. Сан священства принял в 1898 г. Еще на школьной скамье он пользовался всеобщею любовию как религиозный, даровитый, добрый и миролюбивый товарищ. Поступив на приход, о. Александр во имя тех же самых качеств снискал благорасположение и глубокую преданность своих прихожан. Благолепие богослужения, постоянная изустная живая проповедь, чрезвычайное миролюбие, редкая бескорыстность – сделали то, что прихожане всегда высоко ценили своего пастыря и отвечали ему взаимною любовию. Не оставлял покойный своими заботами и трудами и школы. Их в Введенском приходе у него было три: две церковно-приходских и одна земская. Верный заповеди Спасителя: «больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоан. 15 гл. 13 ст.), о. Александр еще в 1906 году при напутствовании больного сам заразился тифом и, если промыслом Божиим остался жив, однако тогда же потерял свою любимую супругу, заразившуюся его болезнию при уходе за ним. И в настоящее время он принял смерть при исполнении своего пастырского долга. Накануне, совершенно здоровый, о. Александр напутствовал больную; заразился ея болезнию и на другой день сам перешел в вечность. После покойного осталось четверо сирот, из которых старшему десять лет. – Мир праху твоему, добрый, миролюбивый и трудолюбивый пастырь!»[166]

Вот такая судьба. В метрической книге появилась запись: «По свидетельству врача помер от азiатской холеры»[167]. Четко разделилась короткая жизнь на три равных части: детство, учеба и служение.

Что же стало с детьми? «Родственников не семейных или желающих взять сирот на воспитание не находится», – пишет семидесятилетний их дедушка. Вот и приходится отцу Михаилу Сосновскому стать опекуном своих внуков.

Анатолий, окончив Ярославское духовное училище, поступил в семинарию. В 1914 г. был определен псаломщиком Троицкой церкви села Диево-Городище.

По следам старшего брата готовился пойти и Владимир.

Что касается Зои, то дать ей духовное образование оказалось не так-то просто из-за физического недостатка. Вот что пишет о. Михаил в прошении (не все слова удалось разобрать):

«В Ионафановское училище

Мологского уезда церкви села Красного на Сити священника Михаила Сосновского покорнейшее прошение.

Состоя опекуном круглых сирот: Анатолия, Зои, Владимира и Галины – детей умершего священника церкви села Введенского на Волге Ярославского уезда Александра Головщикова и желая дать образование Зое Головщиковой, я представил ея к экзамену для поступления в первый класс Ионафановского епархиального училища. Зоя хотя и имеет горбик на спине, но болезни не чувствует. Но врач, осмотрев, предложил Совету не принимать ее, и Совет не допустил ее держать экзамен. Последние три года, чтобы остановить рост горбика, лечилась она в Санкт-Петербургском ортопедическом институте, от которого и прилагается при сем прошении свидетельство от 11 июля сего года о том, что болезнь не препятствует Головщиковой к поступлению в Ионафановское училище. Чтобы не быть всю жизнь прислугою, (…) своими трудами учительницы добиться (…) благоволите Ваше Высокопреосвященство Милостивейший отец сирот ходатайствовать о принятии Зои Головщиковой в первый класс названного училища. Она успешно кончила (…) в церковной школе, имеет хорошие способности…»[168]

И все же Училищный Совет отклонил просьбу о. Михаила. Зою приняли в другое духовное заведение – Ярославское училище для девиц духовного звания, что на Волжском берегу (так называемое, «Волгское» училище). В 1924 г. Зоя работает в школе Еремеевской волости. В те годы даже в официальной и письменной речи было принято сокращать многие выражения (вспомним «Республику ШКИД»). Например, слово-урод «шкраб» – школьный работник. На этой должности и работала Зоя Александровна. В том же году ее направляют в село Курба заведовать волостной библиотекой.

Сестра ее – Галина – не имела препятствий к обучению в Ионафановском училище, где и получила образование.

Екатерина Васильевна Головщикова (Добронравина).

Родилась 22 октября 1877 г. Дочери священника полагалось быть образованной, и в 1896 г. Екатерина Васильевна окончила Ярославское училище для девиц духовного ведомства. С 1896 г. и до 1903 г. Екатерина служила сначала помощницей учительницы, а затем – учительницей в двух школах Мологского уезда.

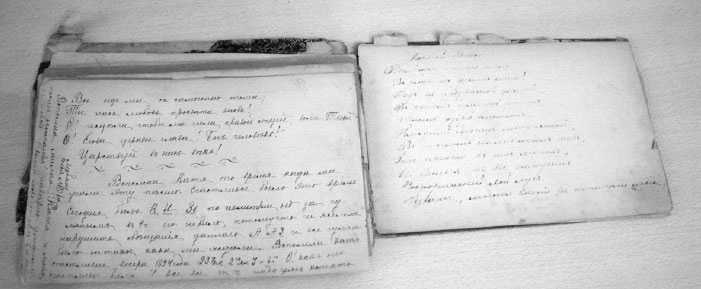

У юной Кати был собственный фотоальбом с монограммой и еще один, по традиции, самодельный «альбом», в котором ее подруги по училищу писали стихи о любви, тексты романсов, мудрые высказывания, собственные мысли и пожелания.

Монограмма на фотоальбоме Из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Самодельный альбом Е.В. Добронравиной

Из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

«…Конечно, вы не раз видалиУездной барышни альбом,Что все подружки измаралиС конца, с начала и кругом.Сюда, назло правописанью,Стихи без меры, по преданьюВ знак дружбы верной внесены,Уменьшены, продолжены.На первом листике встречаешьQu’ecrirez-vous sur ces tablettes,И подпись: t. A v. Annette;А на последнем прочитаешь:«Кто любит более тебя,Пусть пишет далее меня».Тут непременно вы найдетеДва сердца, факел и цветки;Тут верно клятвы вы прочтетеВ любви до гробовой доски;Какой-нибудь пиит армейскийТут подмахнул стишок злодейский.В такой альбом, мои друзья,Признаться, рад писать и я…»[169]

Перелистываешь ветхие страницы, и невольно вспоминаешь Наташу Ростову с ее первыми, еще смутными, романтическими порывами. О чем мечтают эти юные создания на пороге взрослой жизни? Конечно, о будущем – таком прекрасном, загадочном, удивительном!

Екатерина Васильевна Головщикова

А. фон Свейковский. Ярославль

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Судя по намекам, была у маленькой Кати тайна: ее мысли занимал преподаватель, чью фотографию она бережно хранила.

На одной из первых страниц есть стихи о любви, написанные ее старшим братом Александром.

В двадцать лет Екатерина Васильевна выходит замуж за Добронравина Алексея Павловича. Перед нами фотография, запечатлевшая молодую чету. Не удалось Екатерине принять торжественный вид, как у супруга! Она выглядит просто и естественно, а глаза совсем по-детски светятся счастьем.

Алексей Павлович и Екатерина Васильевна Добронравины

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

С рождением детей Екатерина Васильевна всю себя, без остатка, отдает семье. Ее дети, впитав с молоком матери истинно христианские добродетели, пронесут их через всю свою жизнь. Милосердие, забота о ближнем, сочувствие чужому горю, честность, трудолюбие, умение достойно переносить скорби – все это можно назвать фамильными чертами.

* * *1930 год. Муж выслан. Тяжело на душе, тревожно: как он там, чем помочь ему? Сама – бесправная «лишенка» – что она может? Детей рядом нет, кроме младшей дочери – Тоси, только что окончившей два старших класса в школе – девятилетке Ярославля. Болит материнское сердце о детях, находящихся вдали. Пишет она письмо старшей дочери: «Милая родная Аня! Не дождалась от тебя письма – сообщения о себе и Лёле… Что с Лёлей? Как давно-давно от нея никакой вести… Сегодня уезжаю в Введенское, я кажется сообщала, что там служит освобожденный 31 марта д. Вася[170], к нему – отдохнуть с ним душой и вместе переносить горе, здесь ведь, кроме Танюши[171] нет родной души…».

Прошло немного времени, и Введенское все же пришлось покинуть – навсегда. Многие, оказавшись в подобном положении, стремились затеряться в больших городах, где их никто не знал, ведь им было чего бояться.

Антонина вышла замуж, и мать переехала к молодым в Москву. Несколько лет спустя в 16-метровой комнате московской коммуналки по улице Новопроектированная (район Коптево), дом 16 помещалось немалое семейство: Екатерина Васильевна, дочь Елена (Лёля), Антонина (Тося), ее муж Генрих Кельпе и трое детей: Лида, Костя и Коля. Тося с мужем работали, а бабушка Катя с тетей Лёлей занимались хозяйством. Потом – война. Дочери с детьми уезжают в эвакуацию. С собой им пришлось везти двух коз – для питания детей, и немалый скарб: корзины, сундуки, мешки, а также сено для прокорма животных. Эта семья, как и многие другие эвакуированные семьи, по Волге на пароходе отправилась в Горьковскую область. Путешествие было трудным: неустроенность, отсутствие элементарных удобств и пугающая неизвестность вызывали у людей естественную усталость и раздражение.

Бабушка и больной туберкулезом Генрих вынуждены были остаться в Москве из-за реальной угрозы за время эвакуации лишиться жилья.

Екатерина Васильевна выросла в духовной среде, и потому все тяготы воспринимала с позиции верующего человека и переносила стойко. Она понимала лучше других, что всё, в том числе будущее ее семьи, ее детей и внуков – в руках Божьих, и потому до последнего своего вздоха не оставляла молитвы. Вот строки из ее письма: «…Следует переносить все невзгоды, чтобы сильнее, крепче прибегать к Нему за помощью, а помочь-то в такое время, видишь, хоть о папе, никто не может, кроме Бога…». Ее внуки вспоминают, что бабушка, делая работу по дому, не расставалась со Священным Писанием и молитвословом. Месит, к примеру, тесто, а глаза бегают по строчкам лежащей рядом книги. А страницу-то как перевернешь, если руки в тесте? Приходится звать детей на помощь: «Костюшка, Колюшка, листочек переверните!»

Екатерина Васильевна Добронравина (Головщикова)

Фотография из архива

Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Девятого мая 1945 г. уже тяжелобольная (повторное крупозное воспаление легких) Екатерина Васильевна, услышав радостную весть о победе, облегченно вздохнула и уверенно сообщила домашним: «Сын вернется!». Через два дня она умерла, не дождавшись возвращения Константина. Похоронена Екатерина Васильевна на Ваганьковском кладбище в Москве.

Анна Алексеевна Добронравина (Кельпе) жилав г. Горьком. Вышла замуж за Фрица (в латышском варианте – Фрициса) Фрицевича Кельпе, старшего брата Генриха. Фриц родился восьмого октября 1888 г. в селе Макие Тукумского уезда Экендорфской волости Курляндской губернии. После окончания волостного училища он помогал отцу, работавшему плотником по найму. До сих пор стоит в местечке Сати Тукумского района дом, построенный руками отца и сына Кельпе. До 1917 г. Фрицис служил сначала писарем в штабе, затем прапорщиком во втором латышском полку стрелковой дивизии на территории Латвии. В Россию выехал в 1918 г.

Анна Алексеевна Добронравина

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

В первый раз Фриц был женат на латышке, звали которую Леонтина Карловна. От этого брака у них была дочь Инесса. В 30-е годы Фриц работал техническим директором Горьковского молокозавода № 1. Находящийся на таком ответственном посту латыш в разгар репрессий не мог остаться незамеченным НКВД. 17 июня 1938 г. он был арестован, обвинен по 58-й статье с формулировкой «контрреволюционная деятельность», а ровно через неделю после ареста расстрелян. Спустя девять лет Президиум Горьковского областного суда вынес постановление о том, что Ф.Ф. Кельпе «был осужден неправильно, при отсутствии в его действиях состава преступления[172]». 15 ноября 1957 г. его честное имя было восстановлено.

В семье Анны и Фрица детей не было. Жили они в г. Горьком на Краснофлотской улице, д. 91.

Одинокая Анна Алексеевна часто и подолгу гостила у сестры Веры в Иваново. Там она и провела свои последние дни. Умерла Анна Алексеевна 24 ноября 1974 г. от онкологического заболевания – меланомы кожи с метастазами. Похоронена в г. Иваново.

Константин Алексеевич Добронравин. Единственному сыну священника при других обстоятельствах быть бы продолжателем духовной династии, да не пришлось. В 20-е годы Константин окончил ветеринарный техникум. Женившись в 1927 г. на Улько Анне Андреевне, он с женой все ближайшие годы вынужден был скитаться, часто меняя место работы и жительства.

Константин Алексеевич Добронравин

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Приходилось скрывать происхождение: «сын служителя культа» – звучало как приговор. Во время Великой Отечественной войны был санитаром в разве-дроте саперного батальона. Часто вспоминал: «Идешь, бывало, вперед, справа взрыв, слева взрыв – товарищи гибнут, а я цел. Знаю, мама молится!» У Константина и Анны родились четыре дочери. В живых осталось две: Елена и Лидия. По воспоминаниям Лидии Константиновны, «…папа знал все церковные праздники. Окрестные бабули приходили иногда к нему с вопросом: «Кинстинтин, а какой ноне праздник?» И он, не заглядывая в календарь, уверенно отвечал, какого святого поминает «ноне» церковь…»

Константин Алексеевич был глубоко порядочным человеком, обладающим потрясающей выдержкой. После войны он работал зоотехником в Солнечногорском районном зоотехническом отделе. Потом перешел в колхоз, был заведующим фермой. Уже после его смерти доярки признались, что уважали своего начальника и даже прозвали его «божком» за то, что он никогда не обижался на их грубости, не кричал, был вежлив и спокоен, что бы ни случилось. Вел он и общественную работу – в комиссии по контролю кормов. О его честности и неподкупности ходили легенды. Его дочери очень уважали отца, который воспитывал их своим примером, а внушения словом делал кратко, но убедительно – так, что на всю жизнь запоминалось.

Умер Константин Алексеевич 20 августа 1984 г. Похоронен на кладбище в г. Солнечногорске. Его потомки: Соловьевы, Ищук, Койчиевы.

Вера Алексеевна Добронравина (Никитина).

Окончила Рыбинское педучилище и стала работать учителем младших классов. После работы Вера Алексеевна ходила к заболевшим ученикам домой, а вечером часами сидела и проверяла тетради. Она очень любила своих учеников и совершенно искренне считала, что «плохих детей не бывает». Вера Алексеевна – заслуженный учитель г. Иваново. Замуж вышла за Никитина Михаила Ивановича. Муж ее родился в деревне Селихово Рыбинского района в 1907 г. в семье крестьян. Он был старшим из семерых детей. Семья жила в большой нужде. Чтобы помочь родным, Михаил брался за любую работу: был певчим в церковном хоре, рассыльным в Потребсоюзе, разнорабочим на кондитерской фабрике. Несмотря на все трудности, Михаил Иванович долгие годы отдал учебе, а затем и науке. Защитив диссертацию в МГУ, стал кандидатом философских наук. Он прошел путь от рядового комсомольца до заведующего кафедрой марксизма-ленинизма. Благодаря этому его семья жила в относительном достатке и имела возможность помогать нуждающимся родственникам.

Вера Алексеевна Никитина

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Семью Никитиных отличала безграничная доброта и постоянная забота о других – делились всем, что имели. Эта неиссякаемая помощь не только спасала от голода, но и морально поддерживала родных и знакомых в трудное время.

Вера Алексеевна родила пятерых детей, но двое сыновей умерли в раннем возрасте. Дети Никитиных – Лариса (Ляля), Наталья, Михаил – никогда не видели маму праздной: то пироги печет, то капусту солит, и всегда веселая, разговорчивая, быстрая. Через всю свою жизнь Вера Алексеевна пронесла веру в Бога и старалась научить ей своих детей. Заболеет ли кто, она поставит деток перед иконой помолиться за болящего – детская молитва непременно будет услышана! Муж слегка посмеивался над религиозностью супруги и, чтобы подразнить ее, звал «не Добронравина, а Сквернословова».

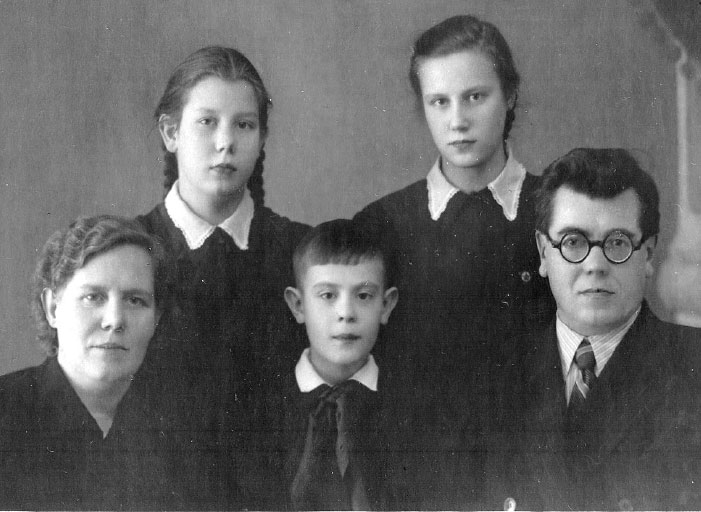

Семья Никитиных

Фотография из архива А.Г. Быкова (г. Иваново)