полная версия

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Во втором сновидении о. Владимир видел детей, несущих иконы и хоругви; смерть его последовала 28 марта, а это падает на неделю Ваий. Погребение о. Владимира совершено 1 апреля, в великую субботу, следовательно он не участвовал в крестном ходе, когда в великую пятницу обносили плащаницу вокруг церкви, он лежал уже во гробе – «стоял в стороне», как передается в сновидении.

Вместе с рассказом о сновидениях, о. диакон Добронравин вспоминает попутно и добрым словом своего покойного настоятеля, о. Владимира, которого он называет идеальным пастырем. «Это был, говорит о. диакон, истинный священник, апостол, проповедник. Речью своей он приводил слушающих в умиление и слезы; говорил всегда экспромтом, частию потому, что за слабостию зрения избегал чтения по книге и тетради. Тверд был он в вере и благочестии. Богослужения всегда совершал он с любовию и страхом к Богу. В Богослужении, особенно за Божественною литургиею, имел какое-то особенное свойство приводить в чувство благоговения всех окружающих и присутствующих в храме; через него сообщалось какое-то особенное умиление, которое трудно выразить и передать словами. Властолюбия, самолюбия, гордости, самомнения и корыстолюбия он крепко избегал; скорее уступал свое, чем заводил какие-либо неприятности. Со всеми он был равно добр и обходителен, – с богатыми и бедными. Зато он пользовался великим уважением от сослуживцев и прихожан. Много пролилось слез по его кончине. Приими, Господи, его дух в свои вечныя обители, открой ему, Господи, райские двери, ибо он достоин сего». Сообщил диакон П.И. Добронравин».

Прошение, написанное рукой П.И. Добронравина в 1885 г.

«Дело об утверждении штатным диаконом церкви села Станилова Мологского уезда диакона-псаломщика Павла Добронравина»

ГАЯО, фонд 230 опись 4 дело 1124

20 октября 1874 года епархиальное начальство объявило Павлу Иоанновичу благодарность за «особые труды по устройству теплой церкви»[105]. А 28 января 1911 года он был сопричислен к императорскому ордену Святой Анны третьей степени «за 50-летнюю беспорочную службу в сане диакона»[106]. Такая награда у сельских диаконов была большой редкостью.

Много лет Павел Иоаннович был учителем в местной церковно-приходской школе. О его доходах написано так: «От казны пособия не получает, а содержится обыкновенными кружечными доходами, коих вместе с процентами и землею, за нынешний 1914 год получено им 375 руб. и 83 коп»[107]. «Кружечным» назывался доход потому, что в церковную кружку клали прихожане свои копеечки.

Павел Иоаннович, прослужив в одном приходе так много лет, хорошо знал местных жителей – односельчан, да и крестьян из других деревень, относящихся к этому приходу. Ведь раньше как было? Ходит семья крестьянская каждое воскресенье в свой приходской храм к обедне. Надевают лучшее платье – праздник! Непослушным детишкам грозят: «Смотри, в церковь не возьму!» А если девушку взяли в жены в соседнее село, так она поначалу при любой возможности будет стараться прибежать в «свою» церковь, родную, пока не привыкнет…

А как торжественно проходили праздники! Вот что пишет современник: «… Поднялись и стар и млад и пошли все в храм что ни есть в наилучших одеждах и в обновах… Из храма выходит торжественная процессия: кресты, свечи, хоругви, образа. Достопочтенный старец – священник в праздничном облачении: сияет золотом его парча. Подле него и прочие члены причта в блестящих облачениях, это древний «пресветлый клирос» церкви: диакон с дымящимся кадилом, с вьющимся из него куреньем благовонного темьяна, и прочие члены причта, поющие священные песни. Хоругви вьются, льются пенья. Раздается звон колокола. Чудно на селе гудит он. Блеснули радостию всех лица. Ничем, ничем иным общее настроение народа не может быть выражено удачнее, ничем праздник не может быть отважнее и смелее возвеличен, как именно мощным колокольным звоном. За крестным ходом в один поток сливается народ, одетый по-праздничному, и мужи, и жены, и дети… Поднимается рука священнодействующего; его светлое лице блещет славой, его вид наполняет всех любовию и радостью, ибо он благословляет собравшихся именем и знамением Бога Всевышнего…» («Ярославские епархиальные ведомости»[108]).

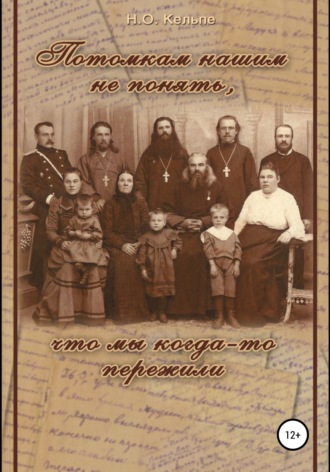

Отец Павел пользовался у односельчан авторитетом, его уважали, к нему прислушивались. Единственное сохранившееся изображение Павла Иоанновича на общей фотографии вызывает ощущение его внутренней силы и достоинства. Ясное, спокойное лицо, твердый и уверенный взгляд. Этому человеку нечего бояться; раз и навсегда выбранный им путь – прямой и единственно правильный. Документы, в которых отражены моменты его жизни, убедительно доказывают, как искренне он был предан своему делу.

Павел Иоаннович Добронравин

Фрагмент общей фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Однако в приходе не всегда жизнь идет гладко, бывает всякое. В «Ярославских епархиальных ведомостях» в 1908 году была напечатана статья «Трагизм в жизни современного духовенства»[109]. Ее автор – «Села Станилова диакон Павел Ив. Добронравин». Статья довольно большая, поэтому попробуем вкратце пересказать суть описываемых событий.

Некоторые прихожане Преображенской церкви Великим постом стали собираться для обсуждения вопросов, которых, по установленным правилам, не должны были касаться. Для начала они решили провести проверку финансовой деятельности старосты храма за последние 15 лет (заметим в скобках, что старостой избирался самый достойный и уважаемый мужчина в селе, его должность была престижна, его кандидатура утверждалась на уровне епархиального начальства; он заведовал церковным имуществом и сбором средств на содержание храма; отчитывался староста раз в месяц перед избранной сельчанами комиссией). Настоятель не позволил оскорбить старосту недоверием. Тогда делегаты от этого «схода» объявили, что установили новые «тарифы» на некоторые требы. В праздник Пасхи ежегодно собирался крестный ход со священником, диаконом, певчими и «ношатыми» икон, которые по обычаю с одного конца села шли на другой, сопровождаемые крестьянами, заходя в избы по просьбе хозяев и служа молебны. Бунтовщики убедили народ воспрепятствовать обычному ходу и добиваться следования их условиям: неслыханно малая плата за молебен в доме. Отец настоятель объяснял, что ни копейки не прибавил к установленной до него стоимости треб, и до сих пор это всех устраивало. Никакие просьбы настоятеля одуматься и прекратить бесчинства не помогали. Дошло до того, что у причта были отобраны иконы, дабы лишить их всякой возможности служить по-старому. На следующий день прихожане в церкви подняли шум: кто нападал на священнослужителей, кто защищал их. Вот как пишет об этом сам Павел Иоаннович: «Священник ушел в алтарь; я в это время у жертвенника потреблял Св. Дары, и тут-то горько заплакал. Со слезами вышел я из алтаря и обратился к кричавшим с такими словами: «Братие и православные христиане! Ради воскресшего Господа, ради такого великого праздника, успокойтесь! Не нужно нам ваших копеек, только ради Бога, успокойтесь! Церковь есть храм мира, любви и милосердия, а не злобы и раздора, она есть дом молитвы, а вы делаете ее вертепом разбойников! Если вам хочется покричать, то для этого есть улица, а ведь здесь совершается святая святых, здесь приносим мы бескровную жертву; не распинайте же вторично Иисуса Христа, не наносите ему новых ран!» Сказав эти слова, я поклонился прихожанам в ноги, как был – в облачении. После сих моих слов шум начал стихать и народ стал расходиться… Вот до какого лихолетья привелось дожить!»

Тяжело об этом думать, но возможно, отцу Павлу «привелось дожить» и испытать на себе другие, более серьезные проявления «лихолетья»: разрушение храмов, поругание святынь, преследование священнослужителей, – умер он в период 1917–1920 гг. (точная дата и обстоятельства смерти неизвестны).

Верная помощница о. Павла, его супруга Мария Владимировна также была из старинного духовного рода.

Мария Владимировна Добронравина (Торопова)

Фрагмент общей фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Ее отец – Торопов Владимир Иванович – пономарь церкви села Марьино Мологского уезда, мать – Клавдия Ивановна. У Марии Владимировны было три брата: старший – Николай (диакон церкви села Воскресенское на Волге Мышкинского уезда) и младшие – Александр (дьячок церкви села Сменцево Мышкинского уезда) и Иван (диакон церкви села Введенское – Клыково Мышкинского уезда). Среди потомков последнего – Поройковы и Великороссовы. Мария была на два года моложе мужа. Прожили они вместе долгую – более 50 лет – жизнь. Умерла Мария Владимировна 13 февраля 1917 года, а 19-го была погребена на приходском кладбище. Причина смерти, записанная в церковных документах, – «от старости»[110].

Мария Владимировна Добронравина (Торопова) с внуком Павлом Дмитриевичем Соколовым

А. Русяев. Углич.

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

* * *Спустя столько лет, бережно хранимые, лежат в Ярославском архиве метрические книги, заполненные рукой нашего предка. Аккуратным почерком вписаны, как того требовали правила, все данные о венчании, о рождении и крещении, смерти и погребении. Последняя запись его рукой сделана 14 марта 1916 года. С этого времени Павел Иоаннович, которому уже 77 лет, становится «заштатным».

В 1910 году Павел Иоаннович похоронил сына Димитрия и записал по всем правилам в той же метрической книге: «25 марта 1910 года умер и 29 марта погребен на приходском кладбище, села Станилова сын диакона, 43 лет, причина смерти – катарръ в желудке»[111]. Димитрий окончил курс учения в училище глухонемых в Санкт-Петербурге[112]. По причине болезни глаз жил при родителях до своей смерти.

Димитрий Павлович Добронравин

Фрагмент общей фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Дочери Павла и Марии стали «матушками» – так ласково в народе принято называть жен священников.

Анна родилась 28 сентября 1870 г. Она вышла замуж за Александра Евгеньевича Архангельского, бывшего псаломщика Станиловской церкви, окончившего семинарию и ставшего священником. «7 февраля 1900 года венчались Псаломщик села Станилова Александр Евгеньевич Архангельский, первым браком, и села Станилова диакона Павла Иванова Добронравина дочь девица Анна Павлова, первым браком. Поручители (…) по невесте Священник Угличского Преображенского собора Дмитрий Соколов и учитель Верхне-Никульского земского училища Мологского уезда Алексей Добронравин»[113].

Анна Павловна Архангельская (Добронравина)

Фрагмент общей фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Незадолго до венчания, по обычаю, в церкви трижды оглашалось предстоящее событие. Затем священник составлял особый документ, имеющий довольно странное для наших современников название – «брачный обыск»: «Церковнослужители производили обыск желающих вступить в брак и казалось следующее…» В этом документе батюшка подтверждал все сведения о женихе и невесте, удостоверял, что они не находятся в родстве, а также свидетельствовал об их психическом здоровье. Вспоминается рассказ, приведенный, кажется, на страницах все тех же «Ярославских епархиальных ведомостей». Однажды выпускники семинарии беседовали со своим наставником о предстоящем пастырском служении. «Как же мы, не будучи врачами, сможем определить, в разуме ли этот человек, не безумец ли он?» – спрашивали семинаристы. Для «постановки диагноза» им было предложено задать один лишь вопрос: есть ли Бог? «Если скажут «да», значит все в порядке. И лишь безумец будет утверждать, что Бога нет», – подытожил находчивый наставник.

* * *Жили Архангельские в селе Шуморово Мологского уезда до его затопления Рыбинским водохранилищем.

Александр Евгеньевич Архангельский

Фрагмент общей фотографии из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Село Шуморово – княжеская вотчина – известно с древнейших времен. Были некогда в Ярославских землях князья Шуморовские, которые, как указывает А. Преображенский, «потом частию извелись бездетно, а некоторые потеряли свой вотчинный титул (значит и самую вотчину)»[114].

Речка Шумора, впадавшая в Волгу немного выше устья реки Мологи, дала название селу, обозначенному на картах то как «Шуморово», то как «Шумарово».

В семье Архангельских было четверо детей:

Евгений – девятого декабря 1900 г. р. (назван, очевидно, в честь деда по отцу), учился в Угличском духовном училище;

Павел – девятого февраля 1902 г. р. (в честь деда по матери), учился в Угличском Реальном училище;

Антонина – девятого февраля 1903 г. р., училась в Ярославском «Волгском» училище;

Александр – род. в 1904 г., умер в годовалом возрасте от дизентерии.

«Тоня Архангельская с мужем»

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Потомки Архангельских – семья Игнатуша – жили в Воронеже.

Аполлинария родилась третьего августа 1874 года.

В Ярославском архиве хранится прошение, написанное Павлом Иоанновичем к Архиепископу Ионафану о приеме его дочери:

«Его Высокопреосвященству Преосвященнейшему Ионафану Епископу Ярославскому и Ростовскому, разных орденов Кавалеру.

Мологского уезда, церкви села Станилова диакона Павла Добронравина покорнейшее прошение.

Прошу дать образование дочери моей Аполлинарии Добронравиной… Покорнейше прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, допустить ее до приемных испытаний и зачислить в число воспитанниц Епархиального Женского училища, если она окажется того достойной. Имею честь присовокупить, что село Станилово принадлежит к Угличскому училищному округу Епархии.

К данному прошению прилагаю метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы.

К сему прошению села Станилова диакон Павел Добронравин руку приложил»[115].

«Свидетельство. Мологского уезда села Станилова Диакона Павла Добронравина дочь Аполлинария родилась тысяча восемьсот семьдесят четвертого года третьего / 1874 г. 3-го/ Августа; о чем с приложением церковной печати, Мологского уезда села Станилова, и свидетельствует Священник Николай Соболев. 1885 год. 26 Мая»

Свидетельство было выдано для поступления в епархиальное училище.

ГАЯО, фонд 570 опись 1 дело 103.

Прошение Павла Иоанновича Добронравина

ГАЯО, фонд 570 опись 1 дело 68

Аполлинария окончила епархиальное женское училище в 1891 году и затем служила учительницей.

«Аттестат. Совет Ярославского Епархиального женского Училища сим свидетельствует, что поступившая в это Училище 1885 года Августа 21 дня дочь Диакона Ярославской епархии, родившаяся 1874 г. Августа 3 дня девица Аполлинария Добронравина окончила в нем полный курс учения и, при отличном поведении и благонравии, оказала успехи:… отлично, очень хорошо, отлично, очень хорошо, отлично. На основании Высочайше утвержденного Устава Епархиальных женских Училищ (…), девица Добронравина имеет право на звание домашней учительницы тех предметов, в коих она оказала хорошие успехи, без особого на сие звание испытания. В удостоверение чего дан сей аттестат за надлежащим подписом и приложением печати Училища. Город Ярославль, Июня 18 дня 1891 года»

ГАЯО, фонд 570 опись 1 дело 271

Аполлинария Павловна Добронравина

Н. Лежнев г. Рыбинск

«В память дружбы и любви от любящей Аполлинарии Добронравиной Кате Головщиковой 19 М. 97 г.»

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

Соколовы

Аполлинария Павловна вышла замуж за Димитрия Павловича Соколова. «30 августа 1899 года венчались Учитель Мологской градской церковноприходской школы сын диакона села Веретея Мологского уезда, кончивший курс в Ярославской Духовной семинарии Дмитрий Павлович Соколов, первым браком, 26 лет, и дочь местного диакона Павла Иванова Добронравина, учительница Романихской школы девица Аполлинария Добронравина, первым браком, 24 лет. Поручители по жениху Владимир Кудрявцев – священник Мологского уезда села Парфеньева и Мологского уезда церкви села Веретеи псаломщик Иван Торопов; по невесте – г. Любима Тюремной церкви священник Венедикт Добронравин и Кашинский Земский врач Димитрий Иванов Торопов»[116].

Димитрий Павлович и Аполлинария Павловна Соколовы

А. Пийр г. Рыбинск

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

«Обыск брачный № 25 1899 года августа тридцатого дня. По указу Его Императорского Величества Ярославской епархии, Мологского уезда, церкви Преображения Господня в селе Станилове священно-и церковнослужители произвели обыск о желающих вступить в брак, и оказалось следующее: 1) Жених Дмитрий Павлов Соколов, учитель Мологской церковно-приходской школы, сын диакона села Веретеи Мологского уезда Павла Андреева Соколова и его жены Анны Егоровой; холост. Жительствует в г. Молога Ярославской губернии. 2) Невеста Аполлинария Павлова Добронравина, дочь местного диакона Павла Иоаннова Добронравина и жены его Марии Владимировой, девица. Жительствовала доныне в доме своего родителя. 3) Возраст к супружеству имеют совершенный, а именно: жених 26 лет, а невеста 24 года, и оба находятся в здравом уме. 4) Родства между ними духовного, или плотского родства и свойства, возбраняющего по установлению Св. церкви брак, никакого нет. 5) Жених холост, невеста девица. 6) К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению…»

ГАЯО, фонд 230 опись 11 дело 1358

Димитрий Павлович Соколов родился в семье диакона. После венчания он принимает сан священника и назначается в Угличский Спасо-Преображенский собор. Он учит детей в нескольких приютах при богадельнях, состоит членом ревизионного комитета Угличского духовного училища, а также смотрителем епархиального свечного склада. Епархиальное начальство неоднократно награждало отца Димитрия. В ведомости 1911 г. указано, что «содержания от казны он не получает», а «должность учителя проходил бесплатно»[117].

В 1912 г. Владыка – Высокопреосвященнейший Тихон – посетил Углич и служил в соборе. В числе священников, сослуживших архипастырю, был и о. Димитрий. Со временем он становится протоиереем и настоятелем главного Угличского собора, благочинным.

Спасо-Преображенский собор. г. Углич. 2007 г.

Фотография Кельпе Г.К. (г. Москва)

В 20-е годы прошлого столетия духовенство Углича весьма активно противостояло кампании властей по закрытию церквей и изъятию церковных ценностей. Неоднократно отца Димитрия арестовывали. Из обвинительного заключения: «В июле 1929 года, в момент закрытия в Угличе собора согласно решению ВЦИК, Соколов для того, чтобы не допустить закрытие последнего, будировал верующих устроить демонстрацию и не допустить закрытия, также решил вопрос в индивидуальном порядке о срочной посылке делегации в Москву. Данная группа является основателем полного Тихоновского[118] засилия в Угличе, где сгруппировано все реакционное духовенство, которое занимается а/советской деятельностью, устраивая в доме сборы (…) Через посредство нелегальной переписки с контрреволюционным еписко-пом[119] (…) последних привлечь к ответственности»[120].

Д.П. Соколов

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

«Дом Николо-Сухопрудской церкви 02.08.1917 г.» – дом, в котором жила семья Соколовых.

Фотография из архива Т.П. Преднек (г. Екатеринбург)

Отца Димитрия, как главу «крайне реакционной» группы (жители Углича называли их «непоколебимые хранители веры Христовой»), обвинили в систематической антисоветской агитации и в организации помощи ссыльному духовенству. В протоколе обыска, предшествующего аресту, значится опись изъятых у него вещей: серебряный наперсный крест на цепи, серебряные часы с цепочкой, серебряная стопка, награда (крест с лентой), медаль в честь 300-летия Дома Романовых, письма, фотографии, сургучная печать. Дмитрий Павлович был осужден к высылке в северный край на три года, откуда вернулся совершенно слепым. Но – живым! Умер отец Димитрий спустя восемь лет – 17 августа 1943 года на руках у своей супруги. Похоронен он за алтарем Угличской церкви Царевича Димитрия на поле.

Соколов Дмитрий Павлович реабилитирован прокуратурой Ярославской области 12 сентября 1989 года. Его имя занесено в областную Книгу памяти «Не предать забвению» (т. 2, стр. 336).

Девятого сентября 2010 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находившийся с первосвятительским визитом в г. Угличе, посетил Спасо-Преображенский собор, а затем церковь Царевича Димитрия на поле. В сопровождении духовенства он вознес заупокойные молитвы на могилах, находящихся в церковной ограде. Патриарх молился и об отце Димитрие.

У Аполлинарии Павловны и Димитрия Павловича было трое детей.

Павел Дмитриевич – 18 августа 1900 года рождения; учился в Угличском духовном училище, затем в Ярославском университете на агрономическом отделении, но диплом так и не защитил из-за тяжелого материального положения. Окончил летную школу в 1923 г. В Военно-Воздушных силах Красной Армии Павел Дмитриевич был летчиком, командиром корабля, командиром отряда, временно исполняющим должность (врид) командира эскадрильи. Более 20 поощрений заслужил он за 25-летнюю службу. И заслужил бы еще, но…

В 1938 г., в период обостренного политического недоверия и массовых «чисток», Павел Дмитриевич был уволен из армии по безосновательному подозрению в связи с немецкой разведкой. Поводом для этого позорного увольнения послужило знакомство его супруги Светланы (они развелись) с неким немецким коммерсантом. Для Павла Дмитриевича наступили тяжелые времена. Он никуда не мог устроиться на работу. По его словам, «не брали даже дворником». Началась Великая Отечественная война. 41-летний Павел Дмитриевич был счастлив, что его взяли на фронт рядовым летчиком в числе первых добровольцев – девятого июля 1941 года. Уже через два года он заслужил свою первую награду – орден Отечественной войны I степени. Читаем в наградном листе:

«С первых дней Отечественной войны выполнял задания Генштаба в качестве летчика. Им лично выполнено 18 оперативных боевых вылетов. Как опытный командир, в начале войны он был назначен начальником штаба Особой Авиагруппы Связи ГВФ, затем 3-й отдельной авиадивизии связи. В должности Начальника Штаба авиадивизии обеспечил выполнение 25 070 боевых вылетов по оперативным заданиям Генштаба Красной Армии. С февраля 1943 г. работает в должности Начальника Штаба 5-го отдельного авиаполка ГВФ.