полная версия

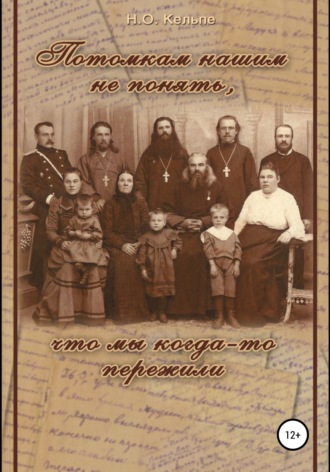

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Схема 10

Михаил Андреевич, их старший сын, родился в селе Спасском Романов-Борисоглебского уезда 2 января 1875 года. Крещен шестого января. Его крестные родители: коллежский регистратор Николай Иванович Зеленецкий и дочь коллежского асессора, девица Надежда Константиновна Молчанова (сестра матери). «Молитствовал, имя нарек и крещение совершил священник Спасской Ружной церкви города Романо-Борисоглебска Валериан Ракобольский. При крещении находился причетник Василий Орлов»[77]. Михаил закончил Мологское городское училище, после чего стал канцелярским служащим в Мологском уездном полицейском управлении. К 1897 г. он также подрабатывал письмоводителем у судебного следователя. Его положение по воинской повинности, как указано в документах, – «ратник 1 разряда»[78].

В 1903 г. Михаил жил в селе Брейтово Мологского уезда, в 1908 – в Ростовском уезде, в 1914 – в Ярославском, словом, там, куда забросит служба. Имя Михаила Андреевича Добронравина упоминается в книге «Служить Отечеству – честь имею» (Документы по истории Органов Внутренних Дел Ярославского края в конце XVIII – начале XXI вв.): «1910 год – Ростовское уездное полицейское управление, помощник исправника, титулярный советник, православный, закончил городское училище, женат, содержание 1600 рублей в год».

Жена его – Новицкая Зинаида Филаретовна, потомственная почетная гражданка, дочь губернского секретаря.

14 октября 1900 года у них рождается сын Андрей Михайлович, названный в честь деда. Крещение происходит на второй день в Преображенской церкви г. Романов-Борисоглебска. Восприемниками указаны «Романов-борисоглебский мещанин Николай Фёдоров Брукс и жена губернского секретаря Варвара Александрова Новицкая»[79] (бабушка).

О судьбе Андрея Михайловича мы узнали из Книги Памяти Ярославской области, том 1, стр. 369: «Место призыва – г. Ярославль, Ленинский район. Причина смерти – пропал без вести. Дата смерти – 00.07.1942».

Есть и еще документ – Донесение о безвозвратных потерях, обнаруженный в электронном банке данных «Мемориал» о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

«Именной список рядового и сержантского состава, родственники которых не имеют с ними письменной связи. …

4. Добронравин Андрей Михайлович.

Красноармеец.

Призывался – Сталинским РВК г. Ярославля.

Ф.И.О. давших заявление о розыске – Пушкова Екатерина Константиновна. Ярославская обл. г. Данилов, ул. Циммервальда, 5.

С какого времени о разыскиваемом нет известий – май 1942 г.

Пропал без вести – июль 1942 г.»

Данные с сайта http://www.obd-memorial.ru/

У Михаила Андреевича и Зинаиды Филаретовны был еще один сын, родившийся в 1906 г., – Николай Михайлович. Его родина – село Брейтово Мологского уезда. В 30-е годы XX века жил в г. Данилове, а затем – в г. Ярославле на ул. Спорта, д. 74, кв. 12. Работал слесарем в депо станции Ярославль. Умер 3 февраля 1937 г.

Младший сын Андрея Иоанновича – Сергей Андреевич – родился 8 сентября 1878 г. в селе Ломино Романово-Борисоглебского уезда, крещен 11-го. Восприемниками при крещении указаны: «Романов-Борисоглебской градской Воскресенской церкви священник Николай Борголышкинский и потомственная дворянка, дочь коллежского асессора девица Надежда Константинова Молчанова»[80]. Крестил священник Михаил Доброклонский.

В 1888 г. Сергей поступил в Пошехонское духовное училище. По окончании курса в 1894 г. перешел в Ярославскую духовную семинарию, окончил ее в 1901 г., и сразу же поступил в Демидовский юридический лицей. «По отбывании воинской повинности» в 1899 г. Сергей был «записан вольноопределяющимся в Угличское Воинское Присутствие»[81].

Сергей Андреевич Добронравин

Фотография из материалов форума Ярославского историко-родословного общества

В 1902 г. Сергей впервые попал в поле зрения полиции: его привлекли к дознанию о «преступном тайном сообществе, именующем себя Организационным комитетом Ярославских семинаристов».

Спустя год, 30 августа 1903 г., 25-летний Сергей Андреевич Добронравин находился среди студентов, празднующих столетний юбилей Ярославского Демидовского лицея в сквере у Демидовской колонны. Как написано в донесении пристава, «…названный студент держал речь перед многочисленной толпой, в которой было много студентов лицея, каковую речь закончил возгласами: Долой Правительство! Долой Жандармерию! Долой полицию!». Вряд ли его отцу и старшему брату – служащим полиции – понравилось его выступление! А дальше, как полагается, началось расследование по этому делу. Его допрашивают, отдают под негласное наблюдение, затем заключают под стражу в Ярославскую губернскую тюрьму. В тюрьме всех заключенных подвергали осмотру врача, благодаря его описанию мы можем представить себе внешность Сергея Андреевича. Врач записал не только рост, цвет волос, глаз и особые приметы на теле (169 см, волосы темно-русые, глаза голубые, телосложение средней упитанности, родимое пятно на лопатке), но и такие данные как длина и ширина головы, длина мизинца левой руки, предплечья, ступни левой ноги, длина распростертых рук. В ту пору именно этим способом идентифицировали личность[82].

13 октября 1903 г. Сергея исключили из лицея, дабы не порочить доброе имя уважаемого заведения.

В личном деле арестованного имеется много различных рапортов, докладных записок и т. п. Для примера: «Секретно. Начальнику Ярославской губернской тюрьмы. Предлагаю Вам, Милостивый Государь, препровождаемыя при сем две книги «Теория Дарвина и социализм» и «Начала политической экономии» – Исаева, выдать арестованному студенту Сергею Добронравину. Прокурор (подпись)». Ниже расписка: «Означенные книги получил. Сергей Добронравин»[83].

Пробыв в тюрьме более месяца, он был отпущен под особый надзор полиции. Только спустя год дело было прекращено, надзор снят. Из донесений известно, что в Ярославле Сергей квартировал в доме Щербацкой на Голубятной улице у госпожи Ботовой. Дальнейшая судьба Сергея Андреевича пока неизвестна.

* * *Акилина Иоанновна, последняя из детей Иоанна Прохоровича, родилась в 1854 году. «Акилина» – имя церковное, латинского происхождения, в переводе – «орлиная»; в народе же принято было говорить «Акулина». Вышла замуж за выпускника семинарии, сына священника, учителя Давыдковской земской школы – Михаила Ивановича Державина. Родился он в селе Тимохино Даниловского уезда в 1850 г. Несколько лет семья Державиных жила с родителями Акилины в селе Никольском в Лисино, пока Михаилу не дали свой приход как священнику в селе Еляково Даниловского уезда. В 1889 г. он был переведен к церкви села Наумово того же уезда. После смерти мужа Акилина жила в Наумово в семье сына. Восемь детей было в семье Михаила и Акилины:

Елена – 1875 г. р., по мужу – Воскресенская. Венчание состоялось девятого ноября 1892 г. в церкви села Наумово. Жених – Воскресенский Михаил Павлович, 23 лет, псаломщик села Никольско-Покровского Романов-Борисоглебского уезда. «Таинство совершал протоиерей г. Данилова Николай Добронравин с церковником Павлом Крыловым. Поручители: по женихе – Учитель Ильинской в Лугах церковно-приходской школы Николай Разумов и в 1891 г. окончивший курс Ярославской Духовной семинарии Владимир Воскресенский; по невесте – священник г. Любима Венедикт Добронравин и священник села Предтечевского на Соти Феодор Покровский»[84].

Анна – 1877 г. р., умерла в раннем детстве.

Александра – 1879 г. р.

В 20 лет Александра Михайловна обвенчалась с псаломщиком церкви села Еляково Даниловского уезда Леонидом Ивановичем Соколовым, сыном священника села Носково Мологского уезда. Поручителями на венчании были: «по женихе – церковник села Наумова Павел Крылов и псаломщик села Предтечевского Любимского уезда Павел Волков; по невесте – священник села Предтечевского что на Соти Феодор Покровский, села Чурилова священник Павел Студитский»[85]. Александра, как и Елена, окончила Даниловское градское женское училище. В 1900 г. у супругов родилась дочь Мария.

Схема 11

Александр – 18 февраля 1882 г. родился и 20 февраля был крещен в церкви села Никольского что в Лисино. Запись в метрической книге: «Молитвовал, имя нарек и крестил иерей Николай Вилинский. Диакон Иоанн Добронравин. Пономарь Флегонт Соболев. Восприемники: сельца Крапивни помещик Василий Николаевич Левашев и сельца Пологуски помещица девица Софья Михайлова Берсенева»[86]. Александр учился в Рыбинском техническом училище.

«Свидетельство. Предъявительница сего, дочь священника церкви села Елякова, Ярославской губернии, Даниловского уезда Михаила Державина Евстолия Михайлова Державина на основании правил для производства испытаний на звание учительницы церковноприходской школы (…), подвергшись полному испытанию в Совете Ярославского Епархиального женского училища и выдержав оное удовлетворительно, удостоена звания учительницы церковноприходской школы. В удостоверение чего дано ей сие свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати Ярославского Епархиального женского училища. Ноября 12 дня 1902 г.»

ГАЯО, фонд 570 опись 1 дело 292

Евстолия – 26 октября 1884 г. р., училась в Ярославском епархиальном Ионафановском училище, затем учительствовала в церковно-приходской школе.

Константин – четвертого марта 1888 г. р., шестого марта крещен. Восприемники: «г. Данилова соборный протоиерей Николай Прохоров Добронравин и дочь местного священника Елена Михайлова Державина (сестра). Крестил Благовещенской церкви села Реброва священник Николай Звездин и псаломщик Федор Бурмакинский»[87]. Константин в 24 года находился на военной службе.

Константин Михайлович Державин Фотография из архива Л.А. Зуммер (г. Ярославль)

Ольга – 11 июля 1891 г. родилась и 14 июля крещена в церкви села Наумово Даниловского уезда. Ее крестная мать – «Любимского уезда села Чурилова жена священника Ираида Фавстова Студитская. Совершал таинство того же уезда и села местный священник Павел Студитский с псаломщиком Петром Холмовским»[88]. Ольга в 22 года была учительницей в селе Наумово. Вышла замуж за Николая Алексеевича Николаевского, ставшего священником, а затем и благочинным в г. Данилове. Одна из их дочерей – Любовь Николаевна – жила в Данилове.

Ольга Михайловна Николаевская (Державина)

Ольга Михайловна Николаевская (Державина)

Фотографии из архива Л.А. Зуммер (г. Ярославль)

Супруги Николаевские

Фотографии из архива Л.А. Зуммер (г. Ярославль)

Открытка от Ольги, адресована матери – Акилине Иоанновне Державиной. «Мама, как твое здоровье? Эту Пасху тебе придется встречать только с Толинькой, а я далеко. Это первая Пасха для меня не в Наумово. Я здорова. Мама, не безпокойся, все обстоит благополучно. Всем привет. Желаю всего хорошаго. Коля тебе кланяется. О.Н. Пишите. 13 марта».

Март 1915 г. Из архива Л.А. Зуммер (г. Ярославль)

Николай – 20 марта 1894 г. родился и 23-го крещен. Крестные родители: «Любимского уезда села Предтечевского что на Соти священник Феодор Покровский и местного священника дочь девица Александра Михайлова Державина (старшая сестра). Совершал таинство – Любимского уезда церкви села Чурилова священник Павел Студитский со псаломщиком Николаем Покровским»[89]. Известно, что Николай в 18 лет учился в Санкт-Петербургском художественном училище.

Николай Михайлович Державин

«Мой брат Коля»

Фотография из архива Л.А. Зуммер (г. Ярославль)

* * *Подходит к концу рассказ об Иоанне Прохоровиче, о его детях и внуках. В последний раз подпись диакона Добронравина в метрической книге стоит под свидетельством о смерти некоего крестьянина 10 декабря 1884 г. А через 10 дней в той же книге[90] записано: «20 декабря 1884 года умер и 23 декабря погребен на церковном кладбище села Никольского что в Лисине диакон Иоанн Добронравин, 77 лет, причина смерти – от старости. Исповедовал, приобщал и погребение совершил священник Николай Вилинский и пономарь Флегонт Соболев».

На современной карте Ярославской области, к сожалению, не найти села Никольского что в Лисино. Не сохранилась церковь, в которой служил Иоанн Прохорович, не узнать места его захоронения, не положить цветов, не пропеть над могилой «Со святыми упокой». Нет его фотографий. Память рода не донесла до потомков дня сегодняшнего даже самой малой информации о том, каким был наш предок. И все-таки нам должно знать о нем и помнить.

Станилово

Село Станилово Мологского уезда, с которым связано в нашей истории имя Павла Иоанновича Добронравина, известно с древних времен. Краеведы и историки говорят, что его название произошло от расположившегося здесь стана русских дружин под командованием Владимирского князя Юрия Всеволодовича с оборудованными для боя позициями.

Сражение – Ситская битва – произошло в 1238 году: татаро-монголы начисто разбили русское войско.

Станиловский приход, как писал А. Преображенский, «составляет часть обширного околотка, который, по положению своему на реке Сити, весь вообще называется Ситчиной»[91]. Кроме Станилово в околоток входили и другие села: Покровское, Семеновское, Байловское, Красное, Правдино, Колегаево, Новое, а также принадлежащие их приходам деревни. Все местное население звалось «сицкарями», и имело свои особенности речи, быта и традиций.

Говоря о селе, нельзя не сказать хотя бы несколько слов и о самом Мологском уезде. История его проста и печальна.

Огромные площади благодатной земли, заливных лугов и пастбищ в советское время оказались на дне самого большого в мире рукотворного моря – Рыбинского водохранилища. Старинный город Молога, более семисот сел и деревень, сто сорок церквей, три монастыря, а все вместе – около 13 % территории Ярославской земли затоплены.

ГДЕ ОН, ГОРОД МОЛОГА?Тихо блещут за Волгой седые зарницы,И протяжно уныло трубят корабли …Где он, город Молога, и что ему снится?Отстрадали, отпели его соловьи.Мир да будет дорогам, подернутым илом,Деревянным добротным, старинным домам!Мир да будет затопленным русским могиламИ повергнутым белым российским церквам!Е. Розов* * *Расположилось Станилово на горке. Рядом неторопливо несет свои воды река Сить – бывший приток реки Мологи. Селом владели два хозяина: одна половина принадлежала помещику Волконскому, другая – Зубову. Потому и храм в селе был двухприходный. До революции в Станилово было более 60 домов. В селе имелось восемь сыроварен, пять чайных, «катальня валенных сапог». В 1908 г. здесь проживали 124 мужчины и 145 женщин. Вот как описаны современником «наружные свойства жителей» этого села: «Станиловские прихожане лицом белы; росту средняго; голову руки и ноги имеют соразмерной величины; волосом русы и темно-русы; господствующие цвета глаз карий и серый; телосложением крепки; подвергаются болезням, большею – частию лихорадке, весенней и осенней, и горячке, от усильной работы и простуды; сильны, но не так ловки и проворны; к физическим трудам вообще очень прилежны»[92]. Таковыми были прихожане церкви в селе Станилово. Церковь эта названа Преображенской по главному престолу – во имя Преображения Господня. Построена она была в 1799 году на средства прихожан. Храм каменный пятиглавый с ярусной колокольней. Архитектура типична для Ярославских храмов. В храме самой почитаемой иконой была икона Смоленской Божьей Матери.

Сюда приносили родители – Павел и Мария Добронравины – крестить всех своих детей.

В 1863 году родился первенец – Александр. Ребенок не был здоров, как тогда говорили, – «расслабленный». Затем родилась дочь – Анна. Следующий сын – Димитрий, который, к горести родителей, оказался глухонемым. Четвертый ребенок – Иоанн вскоре после рождения умирает…

Схема 12

Можно себе представить, с какой тревогой ждут родители своего следующего ребенка. Сколько слезных молитв было обращено к Всемогущему Богу о даровании здорового дитя! Наверняка и обеты давали, как это было принято в благочестивых семьях.

Молитвы были услышаны. Остальные дети Добронравиных родились здоровыми. Пятого октября 1872 г. – сын Алексей, ставший священником – продолжателем духовного рода Добронравиных. Младшие дети – Аполлинария и Илья.

* * *Это большое семейство размещалось в собственном деревянном доме, построенном на церковной усадебной земле. Во дворе стояли сарай, житница[93] и овин[94]. Отец семейства – Павел Иоаннович Добронравин – был диаконом, сыном и внуком диакона. Диакон – это священнослужитель, имеющий низшую степень священства, не имеющий права самостоятельно совершать богослужения, но призванный быть помощником священнику и участвующий в таинствах. Родился Павел в селе Косминском Пошехонского уезда 20 июня 1839 г. Восприемники[95] при его крещении: уездный землемер г. Пошехонья Алексей Петров Слутцкий и жена священника села Никольского что в Панском Андрея Кудрявцева – Вера Алексеевна.

Павлу Иоанновичу не довелось закончить Ярославскую духовную семинарию, чтобы впоследствии стать священником. В «Именных годичных ведомостях по Пошехонскому духовному училищу за 1854/55 учебный год» указано: «Павел Добронравин – Мологского уезда села Копорье диакона Иоанна Прохорова сын – 15 лет. Поступил в училище первого сентября 1849 г. Поведения весьма хорошего, способностей хороших»[96]. По всем предметам, а это катехизис, священная история, церковный устав, церковное пение, русская грамматика, латинский язык, греческий язык, русская история, география, арифметика, – успехи «довольно хорошие». Следующим этапом обучения была духовная семинария. Затем Павел, как указано в ведомости о причте[97] церкви села Станилово[98], «…из низшего отделения семинарии определен был на должность псаломщика в Ярославский Архиерейский дом[99] в 1858 году, а декабря 13 дня 1859 года произведен на настоящее место. Чтение, катехизис знает очень хорошо. Поведения отлично хорошего. Судим и штрафован не был». Позднее сам он напишет так: «Образование свое я покончил в Реторике[100] и по случаю болезни, в которой был более года я подал прошение об увольнении из училищного ведомства в Епархиальное. По выздоровлении же я поступил в Ярославский Архиерейский Дом в Псаломщика[101] и служил в этой должности более полутора года…»[102].

13 декабря 1859 г. Павла определяют в село Станилово и рукополагают в диакона. В Станиловской церкви он провел огромную часть своей жизни – более 55 лет. 13 декабря 1909 г. поздравить его с 50-летним юбилеем служения приехали не только родственники. Среди гостей были иереи и диаконы второго благочиннического округа Мологского уезда, которым Павел Иоаннович пожелал выразить «искреннюю признательность и благодарность»[103] со страниц епархиальных ведомостей.

К нашему удивлению, в этом еженедельном издании не однажды упоминалось его имя. Любопытная статья под названием «Знаменательныя сновидения»[104] написана по рассказу нашего предка. Приведем ее полный текст.

«Бывают сновидения, называемые «вещими», в которых сновидцу открываются будущие события, имеющие наступить; при этом нередко предсказателями событий являются лица из загробного мира, и вступают в беседу с живыми. Последнее обстоятельство доказывает ни что иное, как бессмертие человеческой личности, иначе говоря, – загробную жизнь и общение живых с почившими. Такого-то рода сновидения имел умерший 28 марта с. г. священник села Станилово Ярославской губ. Мологского уезда о. Владимир Федорович Громцев (Покойный о. Владимир Федорович Громцев – сын умершего священника с. Уславцева; по окончании курса в Яр. дух. Сем. В 1888 г., в том же году поступил на должность псаломщика, а 30 июня 1891 г. был определен во священника Севастианова ж. Монастыря Пош. у; в с. Станилово был переведен 4 янв. 1902 г. – Ред.). Он рассказал эти сновидения местному о. диакону П.И. Добронравину, со слов которого мы здесь их и передадим.

В начале нынешнего 1906 г., в первых числах января, числа я не упомню, рассказывает о. диакон, я шел от Божественной литургии вместе с о. Владимиром Громцевым и он поведал мне следующий свой сон, виденный им в минувшую ночь. Мне снилось, сказал о. Владимир, будто бы я и мое семейство сидим у себя в доме за чаем; вдруг входит в комнату седенький старичок в рясе, мне совершенно неизвестный; после приветствия я предложил ему чаю; не упомню, воспользовался ли он моим предложением, только мне почему-то подумалось, что явившийся не из здешнего мира. Между тем, таинственный посетитель заявил о себе, что он священник с. Станилова – Максим (О. д. Добронравин рассмотрел имеющийся церковный архив с 1770 г., но подписи священника Максима в книгах и документах церкви с. Станилова не встретил, почему вопрос об этом лице остается открытым. – Ред.) и продолжал:

– У вас теперь хорошо: все идет мирно и любезно.

– Что же нам ссориться, ответил я: мы два товарища (приход двухклирный), делить нам нечего, и в причте все ладно.

– Да, да, все ладно, и нам приятно, как у вас ладно, и Богу приятно ваше согласие; только вот одного Владимира у вас не будет (другому священнику имя тоже Владимир); ведь вот были же два Архиерея Сергия и не стало их.

После этого явившийся стал невидим, – и я пробудился.

Другое сновидение о. Владимиру было за две недели до его смерти. Об нем так рассказывал он диакону Добронравину:

Снилось мне будто крестный ход идет с иконами и с хоругвями вокруг нашей церкви; мне подумалось: что же я не участвую в крестном-то ходе? После этого взял я шляпу и палку и пошел по направлению к крестному ходу; и смотрю – св. иконы и хоругви несут все малые дети; воткнул я палку в землю, повесил на нее шляпу, сам встал в стороне и вижу: позади всех идет мой сын Сережа (ребенок, умерший годов 5 тому назад); я наклонился к нему, а он бросился на шею ко мне и так крепко поцеловал меня, что я, проснувшись, долго чувствовал на себе его поцелуй.

Таковы сновидения о. Владимира Громцева. Они, действительно, знаменательны по своему вещему характеру и по удивительным совпадениям.

Преосвященный Сергий, епископ Угличский, скончался 28 марта т. г. в 9 часов вечера; того же числа в 11 ч. ночи помер и о. Владимир Громцев, о чем как раз и говорил явившийся старец, свящ. Максим, в первом сновидении.