полная версия

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Василий – родился 31 декабря 1871 г., крещен на следующий день. Его крестным отцом стал старший брат Николай. 22 августа 1872 г. младенец умер, похоронен там же.

Александра Николаевича Головщикова в июне 1875 г. перевели в село Никольское – Ушаково, соединенное приходом с Воскресенским, где он и служил на должности псаломщика до самой смерти. Умер он 16 июля 1887 г. в возрасте 55 лет «от водянки»[210]. Похоронен на приходском кладбище.

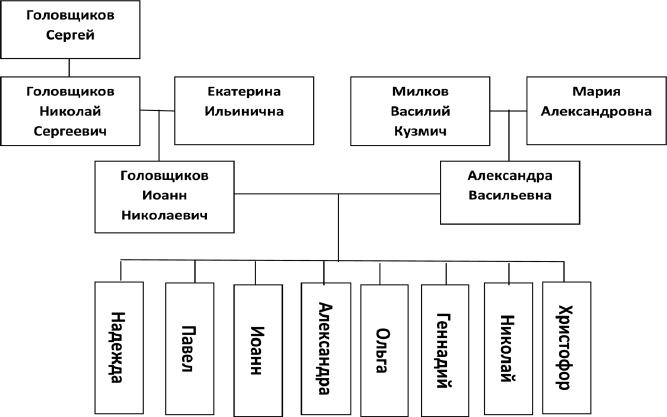

Головщиков Иоанн Николаевич и его потомки

Схема 16

Иоанн Николаевич родился в 1840 г. В восьмилетнем возрасте, как и старший брат, поступил в Ростовское Борисоглебское училище, по окончании которого поступил в Ярославскую семинарию. В 1862 г. окончив богословский курс семинарии с аттестатом второго разряда, Иоанн после венчания был почти сразу рукоположен Преосвященнейшим Нилом в диакона, но сначала определен на пономарскую вакансию в Ярославской градской Сретенской церкви. Через три года его утвердили уже штатным диаконом. Его супругой стала «Петропавловской церкви священника Василия Милкова[211] дочь девица Александра, православного вероисповедания, 20 лет»[212]. Венчание происходило 29 октября 1862 г. в Ярославской Петропавловской церкви, что на Волге. Поручители при венчании – «со стороны жениха: Ярославского уезда села Нетребова Никольской церкви диакон Дмитрий Ильин; Мологского уезда Воскресенского села, что в Неледенщине, церкви обновления храма Воскресения Христова дьячок Александр Головщиков (родной брат жениха); со стороны невесты: ярославской градской Златоустокоровницкой церкви священник Анемподист Воскресенский, секретарь рыбинской судоходной расправы титулярный советник Василий Ильин Яновский»[213].

Ярославская Сретенская церковь была построена в конце XVII века. Этот старинный дивный храм является едва ли не самым посещаемым среди храмов Ярославля в наши дни. Здесь находится одна из редких ныне икон – икона святого мученика Христофора. По всей стране их вряд ли наберется с десяток. Изображенный на ней человек имеет песью голову. Как повествует легенда, Христофор был настолько красив, что это мешало ему проповедовать Христа, нести слово Божье людям («Христофор» в буквальном переводе означает «несущий Христа»): женщины, увидев его, воспламенялись любовью, а мужчины – ревностью. И тогда он умолил Бога дать ему безобразное лицо, отталкивающий облик. За свою жизнь он привел ко Христу около 50 000 человек. Не знаем, находилась ли эта икона в храме во время служения о. Иоанна, но неслучайным видится такой факт: его сын, а позднее внучатый племянник и внук, итого – трое Головщиковых – стали обладателями редкого имени Христофор.

В 1872 г. Епархиальное начальство объявляет Иоанну Николаевичу благодарность с выдачей свидетельства «за труды по комитету составления и расписания приходов и церковных причтов Ярославской Епархии»[214].

В 1874 г. он становится священником в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы села Солонец Ярославского уезда. Через шесть лет его назначают председателем церковно-приходского попечительства и законоучителем при Солонецком начальном училище. 12 ноября 1887 г. о. Иоанн был награжден набедренником за труды по благоустройству своего храма и преподавание Закона Божьего. Умер Иван Николаевич в возрасте 64 лет 14 августа (похоронен 17) 1904 г., как написано в документах, «от перерождения сердечной мышцы»[215]. Исповедывал и приобщал святых Христовых Таин перед смертью заштатный священник Константин Колтыбин. Александра Васильевна пережила мужа на три года и умерла 15 февраля 1907 г. (погребена 19 февраля) «от дряхлости»[216]. Исповедовал и приобщал священник Сергий Смирнов.

Дети:

Надежда Иоанновна – родилась первого сентября 1863 г., крещена третьего сентября. Восприемники при крещении: «Ярославской Леонтиевской кладбищенской церкви священник Иаков Милков и Ярославской Петропавловской церкви священника Василия Милкова жена Мария Александрова»[217]. В ведомости 1908 г. о ней написано: «Учительница Солонецкого начального училища, дочь бываго сященника девица Надежда Иванова Головщикова, 45 лет, кончила курс в Ярославской Женской Гимназии в 1880 г., в 1882 назначена учительницей на настоящее место. Объявлена благодарность Управлением Московского учебного округа за полезные труды по народному образованию в 1895 г. Государем Императором всемилостивейшее пожалована ей серебряная медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на Александровской ленте – за отличную и полезную службу по делу народного образования в 1898 г.»[218]. Трудовой преподавательский стаж Надежды Ивановны – более сорока лет.

Павел Иоаннович – родился 29 октября 1864 г. в Ярославле. Крещение его произошло первого ноября в Ярославском Сретенском храме. Восприемники те же, что и у сестры. Павел окончил курс Ярославской духовной семинарии со свидетельством 2 разряда 16 июня 1884 г. В 1885 г. определен учителем двухклассной церковноприходской школы села Ильинского в Березниках Романов-Борисоглебского уезда. Через два года Павел получил благодарность от епархиального училищного совета с выдачей свидетельства за обучение детей церковному пению. О рукоположении Павла Ивановича было объявлено на страницах епархиальных ведомостей: «22 июля 1888 г. при служении Высокопреосвященнейшего Ионафана Архиепископа Ярославского и Ростовского в Ярославском Кафедральном Успенском соборе рукоположен во священника к Христорождественской церкви села Сеславина»[219]. В 1892 г. отец Павел получает свою первую награду – набедренник – «за труды по народному образованию». В ведомости о причте указано: «В год говорит пятнадцать проповедей. (…) Поведения весьма хорошего. Судим и штрафован не был. За всеобщую перепись 1897 г. пожалован темно-бронзовою медалью. Награжден бархатною фиолетовою скуфьею за девятилетнюю усердную службу в сане священника и особые труды на должности законоучителя в церковно-приходской школе 27 марта 1898 г.»[220]. Супруга его – Ольга Васильевна (урожденная Васильевская, ее родители: священник церкви села Воскресенское на Волге Мышкинского уезда Василий Васильевский и Елизавета Сергеева) – родила мужу десятерых детей. Умер Павел Иванович 30 января, а похоронен четвертого февраля 1908 г., прослужив в церкви села Сеславино около двадцати лет.

Невероятной нам показалась причина смерти, указанная в метрической книге: «повесился в сарае»[221]. Жаль, что уже не узнать, что стоит за этой фразой. Есть лишь предположение, что смерть эта была не добровольной, а насильственной, но не нашлось достаточных доказательств. Косвенно это подтверждается тем, что отпевали о. Павла семеро духовных лиц во главе с благочинным. Совершенно очевидно, что сельский священник-самоубийца не мог заслужить такой почет: по закону самоубийц не только не отпевали, но и хоронили за оградой кладбища. В этом же году умерла и матушка: «14 июня похоронена Никольской волости вдова после священника (…) Ольга Васильевна Головщикова»[222]. Причина смерти – «от рака». Супруги похоронены на приходском кладбище села Сеславино. Остались сиротами пятеро несовершеннолетних детей, им была назначена пенсия. Временным опекуном детей стал Головщиков Василий Васильевич – двоюродный брат Павла Иоанновича.

Дети Павла Иоанновича и Ольги Васильевны:

1. Нонна Павловна – 1889 г. р. В прошении о приеме Нонны в Ионафановское училище отец Павел упоминает о своем «расстроенном материальном положении»[223] из-за случившегося в 1893 г. пожара, в результате чего он лишился всего имущества.

2. Ксенофонт Павлович – 1890 г. р. Учился в Ярославском духовном уездном училище, затем в семинарии. У него была дочь Любовь 1916 г. р., училась в ЯГПИ, в 1938 г. уехала на работу в Кострому.

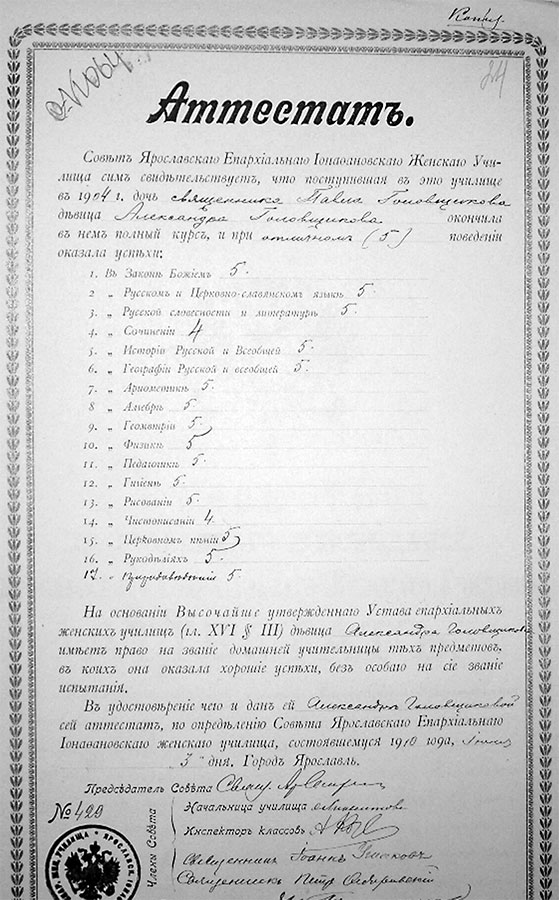

3. Александра Павловна – 1892 г. р. С 1904 по 1910 гг. училась в Ионафановском женском епархиальном училище. Затем – на естественнонаучных курсах[224], как она сама пишет в анкете: «окончила высшие естественно-научные курсы Лохвицкой-Скалоп в Петрограде, прошла 2 отделения: естественное и географическое; в 1917 г. сдала при Петроградском университете государственные экзамены»[225].

«Аттестат. Совет Ярославскаго Епархиальнаго Ионафановскаго Женскаго Училища сим свидетельствует, что поступившая в это училище в 1904 г дочь священника Павла Головщикова девица Александра Головщикова окончила в нем полный курс и при отличном (5) поведении оказала успехи …»

ГАЯО, фонд 570 опись 1 дело 271

27 августа 1925 г. Александра Павловна поступила в Некрасовскую семилетнюю школу (в которой преподавал в то время также Николай Иванович Головщиков – ее дядя, а позднее – училась Антонина Алексеевна Добронравина) в селе Диево-Городище – обучать учеников естествознанию и химии. До этого она преподавала в разных школах: Николо-Бойской (первой ступени) Ярославского уезда, Коровишинской (первой ступени) Мологского уезда, Некоузской (второй ступени) Мологского уезда, Осеневской семилетней школы Ярославского уезда. Была «завшколой» в Николо-Бойской и Осеневской школах. Жалованье Александры Павловны в 1926 г. составляло 63 руб. 85 коп. В той же анкете в графе «Участие в работе по переподготовке» она уточняет: «в 1923 г. прошла трехнедельные губернские курсы для естественников; в 1924 г. – волостные курсы в Гаврилов-Ямском волисполкоме Ярославского уезда, в 1925 – губернские курсы школ повышенного типа». Мы вернемся к Александре Павловне позже, в рассказе о Николае Ивановиче Головщикове.

Александра Павловна Головщикова

сидит в первом ряду, третья слева

Фотография из архива Л.Г. Карасевой (г. Москва)

4. Елизавета Павловна – родилась 11 февраля 1894 г. С 1905 по 1912 гг. училась в том же Ионафановском училище, закончив еще и дополнительный физико-математический класс. С 1913 по 1923 гг. (может, и больше) преподавала в Нечайковской школе Ильинской волости.

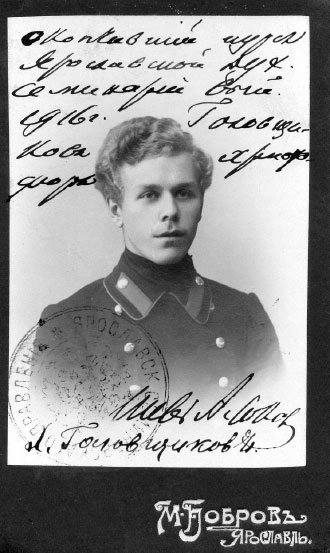

5. Христофор Павлович – родился 22 февраля 1896 г., крещен 25-го. Его восприемники: «учитель Чистопольского Духовного училища[226] Иван Иванов Головщиков и священническая дочь девица Ольга Иванова Головщикова»[227]. В 1910 г. окончил Ярославское духовное училище и поступил в семинарию, по выходе из которой в 1916 г. он становится студентом медицинского отделения физико-математического факультета Пермского отделения императорского Петроградского университета. В прошении на имя ректора Христофор пишет: «Прошу Вас, Ваше Превосходительство, зачислить меня на Медицинское отделение Физико-математического факультета, в случае же неимения вакансии на нем, на Естественное отделение…»[228].

«Окончивший курс Ярославской Дух. Семинарии в сей 1916 г. Головщиков Христофор»

М. Бобров Ярославль

ГАПО, фонд р-180 опись 5 дело 871

Летом 1918 г. 24-летний Христофор был в Ярославле и оказался в гуще происходивших там событий. Нам, к сожалению, неизвестно, принимал ли он непосредственное участие в Ярославском мятеже, и если принимал, то какова была его роль. Но в документах протоколов Ярославской губернии ЧК есть его имя в списке приговоренных к расстрелу. Из протокола № 20 от 25 октября 1918 года… «применить высшую меру наказания по отношению ко всем, принимавшим участие в белогвардейском мятеже…»[229]. Христофор Павлович Головщиков реабилитирован 28 февраля 2001 г.

Ярославское восстание

Лето 1918-го – время гибели императорской семьи в Екатеринбурге, начало красного террора и военного коммунизма. Уже создавались первые комбеды, была запрещена частная торговля, а законодательство о «социализации земли» делало «государство рабочих и крестьян» единственным собственником земли. В городах ввели карточки почти на все продукты, была провозглашена массовая национализация предприятий.

Ответом на это стали многочисленные восстания, охватившие центр России. (…)

Организаторами Ярославского восстания стало местное отделение Союза защиты родины и свободы, созданного Б. В. Савинковым. В начале 1918 г. это была наиболее сильная и авторитетная антибольшевистская структура в Центральной России. Савинковский Союз объединялся с местными организациями Союза офицеров, Союза фронтовиков и Союза георгиевских кавалеров. Его ячейки имелись не только в Ярославле, но и во всех крупных верхневолжских городах: Рыбинске, Муроме, Костроме. Наличие хорошо разветвленной подпольной сети позволило создать ядро будущего сопротивления.(…)

Ярославское восстание представляло собой одну из первых попыток организации единого антибольшевистского фронта. (…)

После провалов московского антибольшевистского подполья в мае-июне 1918 г. уцелевшая часть организации во главе с полковником А. П. Перхуровым – будущим главой восстания – выехала в Ярославль. Другая часть московского отделения Союза во главе с полковником Бредисом отправилась в Рыбинск. Но большая часть военных сил союза во главе с генералом Рачковым уехала в Казань.

В случае удачного выступления в Ярославле предполагалось развернуть широкое повстанческое движение, опираясь на подпольные ячейки в Рыбинске, Муроме, Ростове и Иваново-Вознесенске. Эти города, в свою очередь, должны были стать центрами, вокруг которых собиралось бы недовольное крестьянство. Но к началу восстания из Калуги прибыло только 30 человек, 12 – из Костромы и 50 – из Москвы. (…)

Начало восстания является образцом быстрой и успешной операции. В ночь на 6 июля, на Леонтьевском кладбище, недалеко от городского вокзала полковником Перхуровым было собрано 105 бойцов, выступивших на рассвете в центр города. По воспоминаниям участников, все их вооружение состояло всего из… 12 револьверов. Но уже к полудню после короткого боя был полностью разоружен и арестован коммунистический отряд, ликвидирован большевистский штаб в доме генерал-губернатора, заняты почта, телеграф, радиостанция и казначейство. Весь центр Ярославля оказался в руках повстанцев.

Однако удержать часть города за р. Которослью не удалось и именно с этой стороны, а также со стороны железнодорожной станции Всполье, началось позднее наступление красных войск. (…)

Первоначальный успех восстания не удалось использовать в полной мере, и Перхуров прибег к оборонительной тактике. Расчет же на то, что сам факт восстания поднимет Ярославскую и соседние губернии, оказался несостоятельным. (…)

Помимо офицеров в состав Ярославского отряда входила учащаяся молодежь: кадеты, лицеисты Демидовского юридического лицея и гимназисты. Это была та самая русская молодежь, которая, как и везде в России, составила основу Белого движения в период его становления в начале 1918 г. (…)

Полковник Перхуров был объявлен «главноначальствующим Ярославской губернии».(…)

В городе была восстановлена городская управа, в которую вошли как представители политических партий, так и «деловые», «цензовые элементы», двое кадетов и двое меньшевиков.

Управа, несмотря на бесконечные бои и почти полное окружение советскими войсками, пыталась наладить нормальную работу городского хозяйства, водопровода и электростанции. (…)

В рядах восставших сложился политический блок от социал-демократов до кадетов и монархистов. Партийные разногласия отошли на задний план перед надеждами на возможную победу восстания. (…)

Однако этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. (…)

Кольцо красных войск, вначале весьма слабое, к концу июля стало сжиматься все сильнее. Становилось очевидным, что повстанцы не смогут надолго удержать город. Попытки поднять восстания в Рыбинске (8 июля) и Муроме (9 июля) были подавлены. Полк красной гвардии, рабочие отряды и части венгерских и австрийских «интернационалистов» (самая надежная опора большевистского режима), начали наступление на Ярославль.

Город беспрерывно бомбили. (…) Последние дни боев в городе бушевали пожары, пожарная часть была разрушена, уничтожена городская водонасосная станция. Итогом варварской бомбардировки стало практически полное разрушение центра города, гибель многих исторических памятников. Огромные разрушения были в Афанасиевском монастыре, бывшем Спасо-Преображенском монастыре, основанном еще в начале XIII в. ростовским князем Константином Всеволодовичем. В огне пожара погибла ценнейшая библиотека Демидовского лицея, сгорел и сам лицей. Были уничтожены городская больница, гостиный двор, 15 фабрик, 9 зданий начальных училищ. (…)

Дальнейшее продолжение вооруженной борьбы становилось бесперспективным.(…)

Оставшиеся в Ярославле бойцы 21 июля сдались «Германской комиссии военнопленных № 4». Хотя ее председатель лейтенант Балк заверил сдавшихся повстанцев, что комиссия займет позицию «вооруженного нейтралитета» и не выдаст их большевикам, на следующий же день передал всех советским властям.

Тут же началась расправа над повстанцами. По оценке С. П. Мельгунова, практически без суда было расстреляно 428 человек, в большинстве своем местные офицеры, студенты, кадеты и лицеисты. Если присоединить к ним прорвавшихся из окружения (около 100 человек) и погибших на позициях во время обороны (около 600), то получится, что почти все участники восстания были убиты (сколько же было убито во время беспощадных самосудов в первые часы после сдачи – неизвестно).

Ярославское восстание завершилось поражением.

После подавления восстания здесь уже не было возможности рассчитывать на продолжение сколько-нибудь серьезного антибольшевистского сопротивления.

Восстание, хотя и продолжалось больше двух недель, потерпело поражение из-за огромного превосходства сил красной гвардии и варварских, ничем не оправданных бомбардировок города большевиками.

/По материалам статьи В. Ж. Цветкова Ярославское восстание (июль 1918 г.) /[230]6. Николай Павлович I (19.04.1899 – 20.12.1899). Восприемниками при крещении были старший брат Ксенофонт и сестра Нонна. Умер в полугодовалом возрасте от воспаления легких.

7. Николай Павлович II родился десятого января 1900 г. После смерти родителей его взял к себе родной дядя – священник Николопосадской церкви г. Углича Н. Васильевский. По свидетельству внучки, Татьяны Трифоновой, Николай Павлович окончил медицинский факультет Казанского университета, стал хирургом. Долгие годы работал главным врачом Тутаевской городской больницы. Н. П. Головщиков упомянут в книге «Последний старец» (жизнеописание архимандрита Павла Груздева, автор – Черных Н.А.). Его женой была Макаршева Александра Петровна, их дети – Владимир и Инна.

8. Иоанн Павлович – 1903 г. р. В 1911 г. (в возрасте семи лет) жил в селе Сеславино в доме священника К. Борисоглебского.

9. Людмилла Павловна (так писалось имя в документах) – 1905 г. р., умерла в раннем возрасте.

10. Василий Павлович – 1908 г. р. На 1911 г. (в возрасте трех лет) жил в селе Титово Ярославского уезда у вдовы священника Александры Васильевны Соколовой (родная тетя).

Продолжим рассказ о детях Иоанна Николаевича Головщикова.

Иоанн Иоаннович – родился 26 октября 1866 г., крещен в Сретенской церкви 28 октября[231]. Крестные отец и мать – как и у старших детей. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1887 г. по первому разряду, со званием студента. Затем служил учителем чистописания в женском Ионафановском училище. На 1896 г. он упоминается в записи о крещении племянника как учитель Чистопольского духовного училища (Казанской епархии).

Александра Иоанновна – родилась 19 октября 1868 г. и крещена 24 октября. Ее восприемники: «Ученик высшего отделения Ярославской Духовной семинарии Гавриил Преображенский и дочери священника Петропавловской церкви Василия Милкова – Ольга Васильевна и Мария Васильевна Милковы»[232] (родные тетушки). Замуж не вышла, жила с матерью в селе Солонец.

Ольга Иоанновна – родилась 3 мая 1870 г. и крещена 8 мая в той же церкви. Ее крестной матерью стала Ольга Васильевна Милкова – родная сестра матери, а крестным отцом Василий Николаевич Головщиков – родной брат отца, на тот момент – учащийся высшего отделения семинарии[233].

Геннадий Иоаннович – 1874 г. р. Окончив духовное училище, поступил в певческую школу при Архиерейском доме в 1893 г. и, окончив отделение псаломщиков, стал учителем пения в школе села Алевайцино Ростовского уезда. Состоял псаломщиком Ростовской Стефановской церкви с 1894 г. по 1900 г. В 1900 г. был послушником Ярославского Афанасьевского монастыря. 24 апреля 1900 г. в Николоподозерской церкви г. Ростова 25-летний Геннадий венчался с дочерью умершего псаломщика церкви села Алевайцина Алексея Невского девицей Александрой, 18 лет. В метрической книге указаны поручители при венчании: по жениху – «Ростовский мещанин Николай Васильев Красотин и крестьянин села Великое Ярославского уезда Дмитрий Иванов Бутиков».

По невесте – «псаломщик Ростовского Успенского Собора Иван Николаевич Верещагин (супруг Добронравиной Варвары Венедиктовны) и окончивший курс в Ростовском духовном училище Николай Алексеевич Невский (родной брат невесты)»[234]. С этого времени Геннадий Иванович становится псаломщиком в Никольской церкви села Алевайцино Ростовского уезда и служит до увольнения за штат в 1913 г.

Дети:

1. Мария Геннадьевна – 1901 г. р. – обучалась в Училище девиц духовного звания

2. Христофор Геннадьевич – родился в Ростове в 1904 г. Сражался за Родину в Великую Отечественную войну. В мае 1942 г. пропал без вести.[235]

3. Николай Геннадьевич – 1906 г. р.

4. Зоя Геннадьевна – 1909 г. р.

5. Людмилла Геннадьевна – 1911 г. р.

В метрической книге, где была найдена запись о венчании Геннадия и Александры, стоит фиолетовый штамп с надписью: «Акт о разводе супругов Головщиковых 24 апреля 1929 года в Приозерском волостном отделе ЗАГС Ростовского уезда № 14». В 1929 г. могло быть всякое: это время усиления репрессий служителей церкви. Истина о причине развода нам неизвестна, а домысливать мы отказываемся.

Николай Иоаннович Головщиков

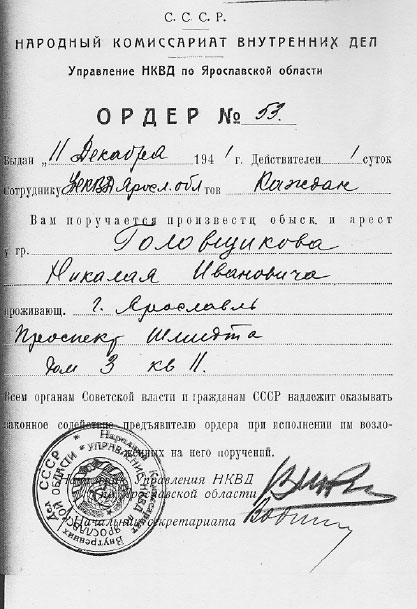

Родился в 1878 г. Об этом человеке нам вряд ли было бы что-то известно, если бы не факт его ареста и последующего расстрела в 1941 г. К сожалению, основным источником сведений о его жизни стало архивное уголовное дело, которое хранится в спецотделе Ярославского областного архива. Как в любом подобном деле, здесь имеется ордер на арест, анкета арестованного, протокол допроса, показания свидетеля, обвинительное заключение и приговор. С болью в сердце читаются эти скорбные документы.

Ордер на обыск и арест

ГАЯО, фонд Р- 3698 опись 2 дело С-12636

По крупицам нам удалось восстановить часть фактов биографии Н. И. Головщикова, предшествующих его аресту.

После Вифанской духовной семинарии Николай учился во Владимирском военном училище[236] и окончил его в 1905 г., получив звание младшего офицера. В 1913 г. был произведен в штабс-капитаны. В начале первой мировой войны был направлен на фронт, но успел повоевать всего месяц – попал в плен. Имел ранения. В Австрийском плену пробыл с 1914 по 1918 гг. Будучи инвалидом, с помощью организации Красный крест он вернулся и сразу стал заниматься педагогической деятельностью. В 1925 г. проходил подготовку на губернских педагогических курсах. Он преподавал физику, алгебру, геометрию и рисование, в основном, в старших классах разных школ. Почему Николай Иванович неоднократно менял место работы? Ответ мы нашли в документах, содержащих переписку Н. И. с Н. К. Крупской, которая в то время была председателем Главполитпросвета при Народном комитете просвещения:

Народный комиссариат по Просвещению

Ярославскому ГУБОНО

Несмотря на неоднократные предложения Наркомпроса представить объяснения по делу об увольнении учителя Диево-Городищенской семилетки Ярославского у. тов. Головщикова до сих пор от Губоно ответа не имеется. Считая недопустимым такое отношение ГУБОНО к предложениям Наркомпроса, предлагается указанное объяснение представить в 3-дневный срок 31. 12. 1926