полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

Я думаю вы согласитесь, друзья, что в столь безнадежной ситуации нам надо принять более простое практическое решение. Я предлагаю вот что. Если оппонент следует только формальным нормам, если он логичен, рационален и скучен – что-то тут не то, так что не вините его за его неспособность согласиться. Нам нужна не просто грамотная аргументация, а творческая. Пусть возражает, лишь бы не тупо. Он должен обязательно высказать нечто такое, что не приходило нам в голову. А мы – что ему. Что-то неочевидное и удивительное. И это новое должно быть не только логичным, но и красивым. Или парадоксальным. На худой конец смешным. И вот тут уже, если вы убедились, что перед нами разумное существо, продолжающее отрицать свободу, договор и этику, есть повод огорчиться. Но я верю, что до такого не дойдет, друзья мои. Потому что разумный человек обязательно рано или поздно с вами согласится.

Как, я верю, согласитесь и вы со мной, когда откроете мою долгожданную книгу, ибо я приложу все силы, чтобы сделать ее логичной, красивой и по возможности не слишком скучной.

10 Моральное насилие

– Мораль и ее обоснование

Как доказала история, наиболее эффективным способом убеждения, или лучше сказать программирования, является привлечение к делу морали. Мораль не нуждается в обьяснении и обосновании. Мораль редко меняется с возрастом, взглядами, вкусами или материальным положением. Мораль нормативна и прямо таки жаждет распространения вокруг. Все эти особенности морали проистекают из ее природы – средства коллективного выживания. Моральное насилие сопровождало физическое с самого начала появления человека. Пока люди подавлялись коллективом и выживали в борьбе с другими коллективами, моральные требования были необходимой составляющей быта, а требовательность к другим – неотьемлема от морали. С постепенным приходом свободы и освобождением от необходимости выживания, моральное насилие все больше утрачивало какие-либо полезные функции и наконец превратилось в оксиморон. Однако несмотря на его парадоксальность, оно есть, как есть и все прочие парадоксы. Да и куда оно денется само по себе? Избавиться от морального насилия можно только как и от всякого другого насилия – активным противодействием и последующим договором.

С отмиранием детерминизма выживания, однако, отмирает и "обоснованность" морали. Моральные требования вызывают сомнения и разум все более настойчиво ставит вопрос – почему? И чем более настырна мораль в своем давлении, тем сильнее сомнения. И они абсолютно законны. Моральное насилие – требования поступать правильно и правильность, как легко догадаться, присовокупляется непосредственно к требованиям, лишая субьекта автономии и права выбора. В этом отличие морального насилия от ОЭ, которая тоже требует поступать правильно, но предлагает эту правильность найти совместно. Принуждение к правильности вне договора превращается в моральный абсолют и ЛОБ и, как всякая ложь, нуждается в серьезном обосновании. Там же, где детерминизм еще жив, разумеется нет и обоснования. Это катастрофические ситуации, действия, вызванные социальными инстинктами, включая спасения утопающего и семейные отношения, а также борьба за справедливость, которая хоть и недетерминирована, но настолько соответствуют свободе, что ее правильность ощущается разумом непосредственно.

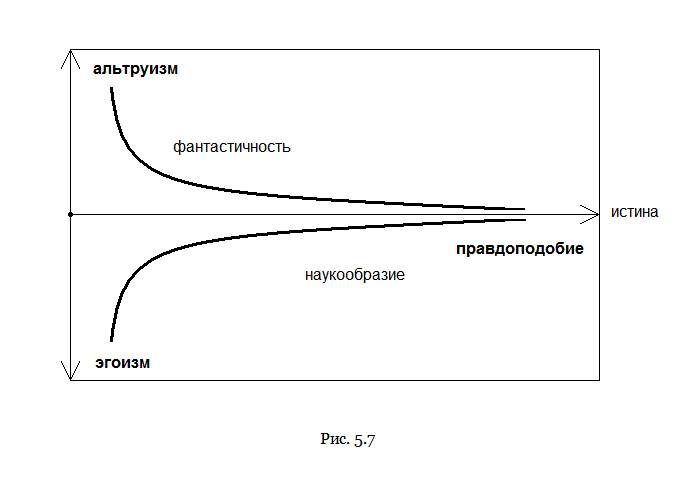

В зависимости от способа обоснования, можно выделить два типа морального насилия – традиционное и идеологическое (рис. 5.7). Картинка показывает, что чем дальше в стороны от ОЭ целевое поведение обьекта насилия (т.е. чем больше его надо склонить к альтруизму или эгоизму), тем более лживыми должны быть обоснования и тем менее правдоподобно они в итоге выглядят. И наоборот, чем ближе к истине, тем меньше у разума сомнений. Традиционное моральное насилие, которое мы далее для краткости будем называть просто моральным насилием, обосновывается всякой чушью приходящей в голову – от нападения инопланетян до явления Господа Бога. Все эти гости оставляют по итогам визита коммюнике, где и прописывают необходимые для выполнения требования. Не удивительно, что подобные обоснования рассчитаны на самых глупых, доверчивых и запуганных, и требуют от них максимальных жертв. Идеологическое насилие, с другой стороны, стремится приблизиться к разуму и находит более логичные обьяснения, например, природа человека, эволюция, социальная психология, нейрофизиология, технический прогресс, экономические отношения. Хорошо также звучат и сами слова "справедливость", "свобода", "социальный договор", "всеобщее счастье", "высшее благо", "процветание", "коммунизм", и прочее в таком же духе, отчасти попавшее на рис. 3.6. Однако сами эти слова не очень подходят в качестве обоснования и обычно требуют более подробной расшифровки, что и позволяет разместить соответствующие идеологии в правильных местах графика. Требования идеологий обычно не столь жертвенны, как собственно

– Грехи моралистов

Начнем с традиционного морального насилия. Оно апеллирует к иррациональным мотивам либо к их смеси. В первом случае безусловная необходимость жертвы оправдывается сакральными посылами, идущими сверху – от Бога, Блага и Добра, или снизу – от памяти отцов, истории и традиций. Во втором, на помощь призывается, например, любовь к родине, народу, фирме или угнетаемому меньшинству. Моральное насилие также может попытаться принять форму вполне наукообразной идеологии, как это сделал, например, феминизм, что нисколько не может изменить его суть. Поэтому важным аспектом и неотьемлемой частью морального насилия является психологическое давление. В личных отношениях – это чувства к близким людям, в публичных – авторитет моралиста, мнение коллектива, страх непознанного, упор на "могилы предков", "все святое", наличие совести, порядочность, "шовинизм" и т.п. При этом первоочередной и наиважнейшей задачей является внушение принципа безусловного подчинения – запрет любых сомнений в истинности навязываемого. Сомнения трактуются как неуважение, предательство, надругательство и кощунство, а сомневающиеся будут без всякого сомнения подвергнуты страшной каре. Именно по этой причине наиболее ужасным пыткам всегда подвергались вольнодумцы, отступники, еретики и чернокнижники, включая, вернее начиная, с ученых.

Поскольку моральное насилие стремится сформировать в людях нужные другим нормы, как правило приучить их жертвовать своими интересами и ценить нечто иное, чем свое личное благо, оно – синдром морального конфуза. Растягивая свое моральное поле и будучи жертвенно моральным, человек отвергает эгоистичный мотив в угоду благу постороннего. Он озабочен не свободой, а счастьем другого. И естественно, ему обидно, когда другие не хотят достигать счастья подобным образом, отчего возникает необходимость в моральном насилии, превращающим конфуз в эпидемию.

Помимо удовлетворения морального зуда, моралист обязательно будет иметь и корыстные цели, как мы убедились обсуждая МК. Логика, повторю, такова. Убеждать содействовать чужому благу и навязывать подобные действия другим аморально даже по нынешним меркам. Раз чужое благо заключается в жертве, побуждать к ней – значит рисковать явно или неявно оказаться ее получателем. Ну а там, где аморальность – там недалеко и корысть. Моральное насилие приводит к конфликту идеалов и личной выгоды, а подобный конфликт в аморальной душе долго не длится. В итоге, моральное насилие – это всегда насилие во имя чьей-то выгоды и получателя ее не приходится долго искать.

Принуждение других к жертвенной морали аморально, но при этом допустимо – в личных отношениях. В конце концов, что делать, если другой ведет себя неприемлемо? Терпеть? Нет конечно. Но почему надо принуждение других, даже к морали, обьяснять моралью? Тем более посторонних? Тем забавнее, что моральное насилие этим и оправдывается. Праведность и непогрешимость, проявляющиеся в моральном насилии, в отличие от истинной морали, которая побуждает человека жертвовать собой ради других, ослепляют моралиста и подталкивают его руководить, а то и помыкать другими. Помимо обычных целей насилия – навязать свою волю и добиться своей выгоды – моральное насилие доставляет совершенно особую радость, раздувая праведность и непогрешимость до степени болезни, что требует все большего их "применения" и все большего количества "грешников". Системное, организованное моральное насилие, таким образом, может осуществляться и ради самого насилия, доставляя не только материальную, но и душевную выгоду, не только кусок общего пирога, но и духовную, а то и вполне реальную власть над паствой. И чем больше непогрешимость, тем эгоистичнее властный интерес и лживее его оправдания. Чем глубже заблуждения, тем громче претензии на моральное лидерство.

– Психологическое насилие

Традиционные формы морального насилия не слишком стремятся идти в ногу со временем, предпочитая полагаться на хорошо организованное и отлаженное промывание, а точнее умертвление мозгов, которое должно начинаться с самого детства. К этому и сводится, например, религиозное "образование" – запугивание детей, оставляющее пожизненную психологическую травму. Бессознательный страх, живущий в каждом человеке, преодолевается с возрастом, как и любой животный инстинкт. Он подчиняется разуму и работает под его контролем. Моральная самостоятельность иначе невозможна – человек должен избавиться от животного страха, что само происходит, если его не укреплять. Остатки страха свойственны каждому и проявляются в причудливых суевериях, которые безобидны, поскольку не влияют на моральную автономию. Но если ребенку достаточно долго внушать, что за каждым столбом его наблюдает страшный дядька, которому придется отвечать, да не просто так, а после смерти, под угрозой самого страшного наказания, и перед которым он уже с рождения в вечном неискупимом долгу, потому что грешен, порочен и кругом виноват, а для убедительности жестко наказывать и принуждать к зазубриванию подобного – такое прекрасно отложится в памяти. И будет напоминать о себе в каждой критической ситуации. А отсюда уже недалеко до руководства извне – привычка полагаться на авторитет и потребность в защите требует выхода. "Образование" усиливается регулярными проповедями. Проповедование – аналогичное запугиванию психологическое насилие. А как еще можно квалифицировать грамотное внушение стыда, вины, долга? Психологические эффекты проповедей – хоть религиозных, хоть революционных – достаточно хорошо изучены. Короче говоря, свобода религии – это свобода осуществлять насилие. Глубоко религиозные люди морально неавтономны, а следовательно – не вполне взрослые и дееспособные люди. Они психически травмированы и подлежат либо лечению, либо опеке.

Подтверждением подобного, на первый взгляд, радикального вывода является существующая кое-где юридическая практика, позволяющая уклоняться от военной службы сознательным противникам военного насилия (conscientious objector). В качестве уважительных причин служит только религиозное или эквивалентное моральное убеждение, опирающееся на участие в организованной религии или прошлом военном опыте. Оба случая, очевидно, равноценны по психическим последствиям. Для сравнения, философские, т.е. по сути этические, убеждения не являются уважительной причиной для получения статуса "сознательного уклониста".

Психическое нездоровье особенно наглядно проявляется при клинических случаях религиозности – впадании в состояние крайней психологической неустойчивости, открывающей двери власти над личностью любой глупости. Деструктивные секты – самые яркие примеры подобного ужаса. Как легко, оказывается, довести внешне нормального человека до самоубийства, предваренного убийством собственных детей! Однако такие насильственные ментальные практики не ограничиваются сектами. Люди могут свихнуться и в одиночку, что не касалось бы нас, если бы эти одержимые не начинали проповедовать, колдовать, напускать порчи, исцелять и т.п.

Страхи, присущие людям, многообразны. Можно боятся не только Бога, но и людей, болезней, нового, прогресса. Даже истина с ее парадоксами вызывает страх, отчего хочется верить во всякую чушь, или на худой конец, отрицать ее существование. Конечно, в личной жизни всяк может верить во что угодно, если это помогает ему, но в отношениях с посторонними любые намеки на моральное насилие неприемлемы. Равно неприемлемо и увечье детей, которые хоть и являются собственностью родителей и не могут обращаться за помощью к публичной сфере, рано или поздно станут самостоятельны и тогда общество вполне сможет спросить с их родителей по всей строгости.

– Моральные суждения

Моральное насилие неотделимо от моральной оценки – суждения о людях с точки зрения соответствия их поведения нормам. В таких моральных суждениях нет ничего морального. Мораль претендует на универсальность, но как можно быть обьективным, судя со своей точки зрения? Если конечно, это не суждение по отношению к себе – тогда это этика, потому что отсюда вытекает самоограничение и прочие этические механизмы. Но суждения обычно касаются других и подразумевают, что правильность их поведения подвергается сомнению. Люди оказываются должны, виноваты и начинают страдать. Как такое может быть приемлемо среди посторонних? В публичной сфере требования к другим – всегда насилие, и оно может быть оправдано только в двух случаях – или совместной оценкой совершенного деяния, или его очевидной несправедливостью. И в обоих этих случаях в основе моральных требований лежит соответствие норме договора, и потому такое суждение тривиально и равносильно констатации факта. К примеру, если человек требует от кого-то не грабить старушку – это вполне моральное желание жить в справедливом обществе, стремление к общему благу и свободе. Это запрет насилия, затрагивающего всех. И только такие суждения допустимы в отношении посторонних. Все, что отклоняется от прямого запрета на насилие склоняется в сторону чьей-то пользы. Поэтому всякие моральные суждения о посторонних людях скорее всего говорят о моральном насилии.

Иное дело среди близких. Здесь это не только приемлемо, это вообще нормальная практика личных взаимоотношений, взаимного влияния – эгоистичного, альтруистичного или их смеси. Моральное насилие тут может быть как рациональным так и нет, в зависимости от того, с какой точки зрения оказывается влияние – собственных интересов, чужих или общего блага. Рационально мотивированные суждения естественно ничего общего не имеют с моралью, чего не скажешь о мотивах чужого или общего блага. Например, если X требует от знакомого или родственника Y не грабить старушку, то тут может иметься смешение всех трех мотивов. Грабить нехорошо, потому что это может быть опасно, можно попасть в тюрьму. Это – моральный мотив, забота о знакомом. Суждение может быть дополнено реальными действиями – попытаться понять ситуацию Y, насколько он нуждается в деньгах, почему он не может или не хочет работать, насколько хорошо он продумал схему ограбления и по мере сил помочь Y выйти из ситуации. А то и ограбить старушку вместе, если ситуация безвыходная. Истинно моральное осуждение есть иррациональное действие – это попытка повлиять на другого для его блага. Иное дело, грабить старушку нехорошо, потому что X не хочется оказаться родственником грабителя. Это и морально неуютно, и чревато потерей репутации и другими личными осложнениями. Это – вполне рациональная личная выгода. Третий мотив – этическое требование к Y не грабить несмотря ни на что, потому что это нехорошо, неправильно и аморально. Лучше честно помереть с голода. Тут в морально-этическом конфликте победила этика.

Моральное насилие повинно в самом большом количестве человеческих жертв, если брать пропорционально населению Земли тех времен, когда происходили те ужасные события, и следовательно ее моральные идеалы – самое ложное общее благо, какое только можно вообразить.

11 Идеологическое насилие

– Рациональность и субьективность

Традиционное моральное насилие, несмотря на свою эффективность, успешно вытесняется идеологическим. Не надо думать, что причина – в возрастающей моральной автономии населения, или в повышении его морального уровня, или в накоплении научных знаний о морали и жизни. Причина в негибкости морали – не так легко придумать, а тем более внедрить свежие моральные нормы, подходящие к новым общественным ситуациям, возникающим с калейдоскопической быстротой. Идеологическое насилие, в отличие от традиционного, убедительно тем, что апеллирует к правдоподобному, хоть и ложному общему благу, а не напрямую к священным моральным нормам. Нормы потом возникают сами собой, как следствие расхождения той социальной действительности, что мы с горечью видим вокруг, от той, что нам рисует идеология в виде сладкой картины будущего. Новая картина разумеется оказывается более морально правильной. Отсюда и нормативность. То есть идеология – это насилие не только над людьми, но и над самой идеей публичной этики, примерно как религия – насилие над идеей морали. Это замена анализа реальности и поиска справедливых норм, основанных на нейтральности и беспристрастности, конструкциями, основанными на неприкрытой субьективности идеологов.

Разумеется, идеология – та же мораль в иной упаковке, те же абсолюты, выросшие на идеях разума. Чтобы в этом убедиться, взглянем на "самую научную" идеологию – марксизм. Вся она – страстная проповедь освобождения от капиталистического угнетения, обоснованная убедительными, хоть и фантастическими общественными законами. Но освобождения через постоянную и непримиримую борьбу, которая тоже закон. Т.е. освобождение почему-то через новое насилие, да еще какое! Хотя почему "почему-то"? Именно в этом суть. Освобождение – это всегда уменьшение насилия. И для этого не обязательно иметь моральную теорию. Однако для оправдания насилия необходима идеология, в оправдании насилии – сама ее суть, ее цель и смысл, иным ЛОБ и быть не может. Благодаря наукообразию, марксизм легко внедряется и до сих пор служит надежной основой для убеждений и убеждения. И это после стольких жертв и неудач! Но для обывателя наука, научный, "обьективный" закон – святое. Даже закон, требующий насилия для своей реализации. Действительно, разве насилие не убедительно?

Если моральное насилие, неотделимое от иррациональности, клонится в сторону жертвы и альтруизма, то логично предположить, что убедительность заставляет идеологию склоняться в противоположную сторону. Убеждения требуют свободно выбранных практических действий, свободных от, например, психологического насилия, но мало кто способен сам действовать против своих интересов. Одно дело – быть этичным, а другое – практичным. И это подтверждается фактами. Например, богатые и успешные придумали либерализм – идеологию экономического насилия, выгодную как раз тому классу людей, который представляли авторы – людей с собственностью, но не привязанных к сословной власти. Социализм изобрели теоретики победнее – и дополнили экономическое насилие бюрократическим. Коммунизм придумал мечтательный разночинец, постоянно стесненный в средствах, а национализм – завистливые неудачники. Что касается нынешнего расцвета всевозможных идеологий, то он организовался усилиями многих заинтересованных в постоянном источнике дохода, а равно тех, кто желал бы нанести максимальный ущерб конкурентам. Эти факты открывают нам глаза на то, что идеология в сущности выражает интересы, лишь прикрытые идеалами, что не должно нас удивлять, ибо ЛОБ, как мы помним, всегда хоть немного практично. Кстати, похожая история случается и с религиями, которые рождаются от мечтаний, а потом верно служат насилию. Христианство, например, придумал нищий закомплексованный плотник, не имевший вообще ничего, даже отца. Отсюда и мечты о всем хорошем. Но позднее христианство стало серьезной политической силой, выражая интересы огромной группы людей – тех, кто властвуя еще и учит жить.

Тут важно то, что не надо понимать интересы узко – как место на социальной лестнице. Личные интересы всегда больше простой материальности. Люди воспринимают социальную действительность не только со своей экономической колокольни, но и, например, с культурной – как часть нации, этноса, клана, профессии, клуба или другой групповой единицы, с половой – как обладатели пола, ориентации и семейных предпочтений, с психологической – как обладатели всевозможных черт, влияющих на склонности в иррациональных действиях (жертвенность, доброта, подчинение авторитетам и традициям, коллективизм), и даже с возрастной – чего стоит бунтарство юности против консерватизма дряхлости!

Часто люди предпочитают идеологии, которые просто удобны, облегчают им жизнь, оправдывают неудачи, перекладывают вину на других, освобождают от личной ответственности, потакая таким образом слабости собственного характера. И кроме этого, на умонастроения влияют всевозможные предрассудки, комплексы, болезни головы, расстройства нервной системы и конечно – степень моральной зрелости, автономии и самодостаточности. Но одно обьединяет всех. Правильно и социально справедливо – сделать так, чтобы все было как видится лично субьекту. Это и есть общее благо, ложное для всех, истинное для одного – а скорее, истинное для той общности/группы/среды, которая помогла эти интересы сформировать и сформулировать.

Таким образом, если моральное насилие опирается на конфуз, запугивание и психологическое давление, то опорами идеологии являются сначала ложь – подмена интересов обьекта на интересы субьекта, а затем уже эмоциональное и информационное давление. Если быть, впрочем, до конца последовательным, надо уточнить – а всегда ли субьективное понимание справедливости истинно и для его носителя? Интересы еще надо осознать, выявить их связь с формирующими группами. Истинные интересы человека вполне могут быть не там, где он их ищет. Они идут скорее от характера и способностей, нежели от места работы, размера семьи и истории болезни. А если глядеть совсем в корень, истинные интересы каждого – ОБ и ОЭ, способности только помогают личной конкретизации. Но поскольку осознать это пока мало кому удается, не будет большим преувеличением сказать, что в основе всякой идеологии лежит ложный интерес, а в основе всякого ложного интереса лежит эгоизм, к которому в итоге и клонится всякая рациональная субьективность. Поэтому мать всех идеологий можно кратко описать как "свободу быть счастливым за счет других".

– Демократия

Идеологией может быть любое социальное учение, если ему повезет хоть немножко превратиться в истину, т.е. обрести сторонников. А если затем и победить в идеологической войне – идеология станет господствующей. Самая важная сейчас пожалуй – идеология представительной демократии, формально позволяющая гражданам законным образом продвигать личные политические убеждения – мелкие идеологии, связанные с местом человека в насильственной структуре демократического общества. Говоря грубо – моральные оправдания политическому насилию. А несколько мягче – ориентир в поисках личной справедливости, достигаемой политической победой и физическим принуждением проигравших. Личный успех гарантированно делает мир чуточку справедливее.

На самом деле, конечно, никакого продвижения нет. Демократия – "власть народа" – благозвучное название для олигархии, которая устраивает политический балаган для обывателя, позволяя ему думать, что он на что-то там влияет в какой-то там партийной борьбе продвигая какие-то там политические убеждения в какой-то там социальной справедливости.

Таким образом, мы имеем два уровня идеологии и два уровня обмана. Первый, политические убеждения подменяют истинные, могущие представлять опасность для государства, второй, демократия подменяет борьбу за свободу иллюзией блага, лежащего прямо за следующими выборами. Не удивительно, что идеология демократии – наиболее рыхлая, аморфная, включающая в себя множество вариаций, позволяющих балансировать всевозможные интересы не выходя за ее рамки и тем придать государственной власти стабильность.

Но как бы аморфна она не была, угодить всем невозможно. Всегда найдутся сомневающиеся, кто непременно придумает свою собственную идеологию с той же, хоть и немного иной целью – борьбы за иное общее благо, способное лучше выразить их представление о справедливости, в чем протестная идеология ничем не отличается от господствующей, т.е. это такой же способ морального подавления соперников, убеждения колеблющихся и воспитания сторонников. Убеждая окружающих можно сформировать если не новую социальную действительность, то хотя бы многочисленную группу активистов, достаточно сильную для последующего вдалбливания ее в головы другими методами. Тут идеология выполняет мобилизующие функции героической морали.