Полная версия

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

Редкий случай, когда литературоведы опередили издателей: в «Филологических науках», реферативном журнале «Литературоведение» ИНИОН РАН появился ряд статей и исследований о литературе второй волны. Защищены первые диссертации о творчестве И. Елагина, Л. Ржевского, Н. Нарокова, Н. Моршена. Начало этому процессу положили очерки В. Бондаренко[41], первым посетившего США по приглашению бывших ди-пийцев, и, смею думать, глава из моей книги «Литература Russkogo зарубежья»[42]. В 2005 году Заведующая сектором библиографии РГБ М.Е. Бабичева[43] написала о прозе и драматургии послевоенной эмиграции, впервые введя в научный оборот имена Василия Алексеева, Геннадия Андреева, Григория Климова, Виктора Свена, Михаила Соловьёва, Николая Ульянова, произведения большинства из которых еще и сегодня неизвестны отечественному читателю.

* * *Тематика произведений послевоенной эмиграции многообразна. Вторая русская эмиграция возникла в результате войны, и война по определению не могла не отразиться в творчестве почти всех писателей этой волны русского рассеяния. За плечами одних был опыт плена, других – работы в Германии в качестве остарбайтеров, третьи восприняли войну как освобождение от сталинского произвола.

Война, кровь, смерть, разрушения присутствуют в поэзии Ивана Елагина, в том числе в его знаменитом стихотворении «Когда последний пехотинец пал». С огромным уважением говорит о русском солдате М. Соловьёв («Когда Боги молчат» и «Записки военного корреспондента»), что, впрочем, не мешает ему и другому прозаику В. Алексееву («Россия солдатская») дать весьма критические описания первых дней войны, перекликающееся с первой редакцией «Молодой гвардии» А. Фадеева и появившимся несколько позже романом К. Симонова «Живые и мертвые»: паника населения, неподготовленность войск, непродуманность поведения и даже мародерство властей. Вместе с тем, никакого злорадства, полное понимание и сочувствие трагедии народа, оказавшегося заложником ошибок советской системы и высшего руководства страны как в финской кампании (до сих пор замалчиваемой в отечественной истории), так и в начале войны с немецкими захватчиками.

Трагедия оставшихся на оккупированных территориях, в том числе Бабьего Яра, задолго до Е. Евтушенко воплощена в поэме О. Анстей «Кирилловские яры». Проблема соотношения войны и нравственности пронизывает рассказ С. Максимова «Темный лес», написанный задолго до первых повестей В. Быкова. Обострение на войне жестокого начала в человеке и тема ответственности за свои поступки составляет содержание рассказа Б. Филиппова «Духовая капелла Курта Перцеля» и других новелл этого писателя.

Анализ практически всех более или менее талантливых произведений литературы второй эмиграции позволяет сделать вывод, что никто из русских писателей, включая наиболее непримиримого к советской власти Б. Ширяева, не одобрял немецкой оккупации. Произведения поэтов и прозаиков военной эмиграции неизменно несут в себе идею русского национального патриотизма. Частным подтверждением тому служит такая мелкая, но характерная деталь: даже те персонажи военных произведений писателей-эмигрантов, которые служат у немцев или во власовской РОА, говорят о Красной Армии «наши».

Заслугой одного из лучших прозаиков послевоенной диаспоры Л. Ржевского стала предельная объективность изображения фашистских лагерей для военнопленных – той стороны войны, которая вошла в советскую литературу много позже рассказом М. Шолохова «Судьба человека», повестями К. Воробьёва («Это мы, Господи») и В. Сёмина («Нагрудный знак “Ост”»). Из главы в главу романа «Между двух звезд» переходят сообщения о голоде, холоде, эпидемиях тифа, о тысячах умерших, о бесчинствах и издевательствах эсэсовцев над советскими людьми. Вместе с тем писатель показывает и тех русских людей, которые по советским законам того времени считались бы коллаборационистами за сотрудничество с немецкими властями. Военнопленный Кожевников согласился стать русским комендантом лагеря, понимая, что иначе фашисты назначат на эту должность мерзавца-уголовника; доктора Камский и Моталин соглашаются пойти работать в немецкий госпиталь, благодаря чему им удается облегчить, а то и сохранить жизнь сотням пленных.

Столь же неоднозначно показаны в романе и немцы. «Немцы – они разные», – утверждает простая русская женщина Анна Ильинична. И автор с этим вполне согласен.

Заметим, кстати, что в 1966 году в повести В. Быкова «Мертвым не больно» появится подобное же утверждение центрального персонажа повести: «Мое представление о немцах поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. Впрочем, как у нас. И, пожалуй, как всюду. Люди есть люди. И в общей своей массе – не плохие и не хорошие – разные». Характерно, что, как следует из публикации «Вопросов литературы» (2004, № 6), даже в 60-е годы это вызвало возмущение Отделов культуры и пропаганды ЦК КПСС.

Большинство прозаических произведений писателей послевоенной эмиграции пронизывает коллизия «между двух звезд». Герои многих книг ищут и – увы! – не находят выход из ситуации, когда служить оккупантам позорно, но и принять сталинскую действительность с ее лагерями, голодомором, унижением человека невозможно. Обозначив эту проблему, Л. Ржевский уводит своих персонажей от ее решения в личную жизнь. Подобно тому, как в «Сестрах» А. Толстого, Телегин говорит, что «все минет, а любовь останется», подобно тому, как герои Бунина на время, но все же преодолевают экзистенциальную трагедию смерти любовью, герои Л. Ржевского обретают высший смысл существования в любви. Оставляет в преддверии героической, но бессмысленной гибели своих героев, запутавшихся в неразрешимых поисках третьего пути, Б. Ширяев (цикл «Птань»).

Судьба советских граждан, оказавшихся на освобожденных союзниками территориях, их треволнения составили значительную часть содержания романов Л. Ржевского («Между двух звезд») и В. Юрасова («Параллакс»). Эта тема пронизывает как глубоко трагическую «Беженскую поэму» И. Елагина, так и трагикомические рассказы Л. Алексеевой («Натка») и Р. Берёзова («На скрининге»).

Художественному обоснование причин нежелания возвращаться в Союз посвящены эпические автобиографические повествования В. Алексеева («Невидимая Россия») и М. Соловьёва («Когда Боги спят»). Полудетективный роман С. Максимова «Денис Бушуев» рисует жизнь деревни, трагическую судьбу крестьянина-коммуниста Алима Ахтырова, искренне поверившего в коллективизацию, затем разочаровавшегося в ней и покончившего жизнь самоубийством. Судьбы интеллигенции, живущей в страхе, – тема повестей и рассказов Л. Ржевского.

Целый ряд произведений посвящен сталинским репрессиям: это рассказы С. Максимова, Б. Филиппова, Б. Ширяева и стихи Р. Берёзова и Г. Глинки, на себе испытавших все ужасы ГУЛАГа; поэзия И. Елагина и Н. Моршена, чьи отцы были репрессированы. Нетрудно найти переклички проблематики и художественной манеры названных художников с произведениями А. Солженицына и В. Шаламова. Думается, что ближе писатели эмигранты были всё-таки к автору «Одного дня Ивана Денисовича»: в их беспощадно суровых рассказах об ужасах застенков и лагерей неизменно видится не только сочувствие к каторжанам, но уверенность, что настоящий человек даже в невероятных условиях несвободы может сохранить в себе благородство и высокие нравственные качества.

В некоторых произведениях антитоталитарной тематики главными персонажами выступают чекисты, проходящие путь от слепой веры в насилие к разочарованию в идеях неуважения к людям и / или к прозрению, или к гибели. Предтечей романов Н. Нарокова «Мнимые величины»(1952) и В. Свена «Моль» (1968) можно уверенно назвать «Жизнь и гибель Николая Курбова»(1923) И. Эренбурга; а рассказ Н. Ульянова «Первого призыва»(1966) типологически предваряет повесть В. Катаева «Еще не написан Вертер» (1980).

Особый интерес вызывает редкий для послевоенной эмиграции жанр исторического повествования, представленный романом «Атосса» выдающегося историка Николая Ульянова. За увлекательным рассказом о нашествии царя Дария на славян кроется мысль, что, даже дойдя до Урала, тиран оказался не победителем, а жалким ничтожеством, с позором бегущим к своим кораблям. Размышлениям писателя о причинах падения царской России посвящен роман Ульянова «Сириус».

Драматические подробности эмигрантского быта, экзистенциальные проблемы бытия почти никогда не делают их произведения беспросветными, как у многих художников Запада. Романтические краски высветляют грустные сказки И. Сабуровой. Рассказы о детях Л. Алексеевой и В. Свена продолжают юмористические традиции А. Аверченко и Тэффи.

Развивалась в литературе второй эмиграции и сатира, хотя в значительно меньшей степени. Подобно Тэффи, ди-пийцы «смехом заглушали свои стенанья». Наиболее широко юмористические произведения были представлены на страницах уже упоминавшегося межлагерного журнала «Посев». На первых порах в лагерных газетно-журнальных изданиях преобладал жанр афоризма в стиле Козьмы Пруткова, широко известного большинству новых эмигрантов.

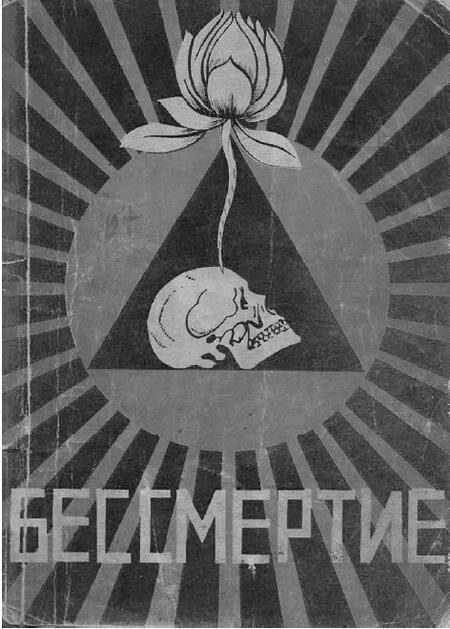

В 1947 году в Шонбахе вышел сатирический сборник «Бессмертие», автор которого скрылся под псевдонимом Гр. Ал. де Ивановский[44]. Все 14 рассказов книги датированы 1933–1947 годами и в основном посвящены жизни в СССР.

Годом раньше крайне малым тиражом вышла «Дипилогическая азбука» И. Сабуровой – наиболее значительное сатирическое произведение второй эмиграции, полное горечи и юмора[45].

По мере того, как вчерашние ди-пийцы обретали новую родину, сатирики и юмористы всё больше обращались к воспоминаниям о своей вчерашней жизни в СССР или к событиям, происходящим в СССР сегодня.

Наряду с жанром афоризмов появлялись рассказы, стихотворные фельетоны, надписи под карикатурами, пародии. Синтез всех названных жанров присутствовал в журнале «Сатирикон»[46], издававшемся в 1952–1953 гг. в Германии.

Из авторов журнала заслуживают упоминания Николай Олин (Меньчуков), Юрий Большухин, Илья Ирклеев.

Сборник сатирических рассказов издал Леонид Богданов[47].

Лучшие произведения юмористов и сатириков собраны в Антологии Б. Филиппова и В. Медиша[48], что избавляет нас как от необходимости подробно характеризовать это явление, так и включать тех или иных авторов в нашу и без того большую Антологию.

* * *По единодушному мнению критики, наибольший вклад в развитие русской литературы второй волны русской эмиграции принадлежит поэтам. Характерно, что именно поэзия представлена в вышедших на Западе и в России антологиях, наиболее значительные из которых составлены Т. Фесенко[49], В. Синкевич и В. Шаталовым[50], В. Крейдом[51] (США) и Е. Витковским[52] (Россия). Биографические сведения о поэтах второй волны и краткие характеристики их творческой индивидуальности содержит второй раздел «Словаря поэтов русского зарубежья», написанный В.А. Синкевич[53].

Типологический анализ первых авторских поэтических сборников показывает, что почти все поэты второй волны начинали с политических, часто даже сатирических стихов. Иван Елагин в стихотворении «Амнистия» проклинает убийц своего отца, ему же принадлежат «Политические фельетоны в стихах. 1952–1959» (Мюнхен, 1959). Николай Моршен в стихотворениях «Тюлень» и «Вечером 7 ноября» своего первого сборника противопоставляет человека тоталитарному обществу. В. Юрасов пишет вариацию на тему поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», герой которой рассказывает о советских концлагерях, о нищенской пред- и послевоенной жизни деревни, высмеивает партийных руководителей. В эмиграции поэтам надо было прежде всего освободиться от давящей атмосферы прежней жизни и лишь затем перейти к более объективному и философски глубокому изображению реальности и своих переживаний.

С годами социальные темы почти у всех поэтов второй волны переходили в философские, а мировосприятие стремилось к обретению пушкинской гармонии.

Это видно даже из сопоставлений названий сборников. У Елагина: социально-биографическое «По дороге оттуда» (1947, 1953) сменяется философским «В зале Вселенной» (1982). У Моршена социо-логизированный «Тюлень» (1959) вытесняется космологическим «Эхом и зеркалом» (1979) и лирико-философским «Умолкшим жаворонком» (1996).

Со временем из среды второй волны эмиграции выделились настоящие мастера слова, которые вместе с ди-пийцами первой волны составили гордость литературы русского зарубежья. Среди них поэты Иван Елагин, Ольга Анстей, Иван Буркин, Глеб Глинка, Олег Ильинский, Дмитрий Кленовский, Николай Моршен, Владимир Марков, Валентина Синкевич и др. Близки к ним по своему мироощущению ставшие лицами без гражданства некоторые эмигранты 20-х годов (Юрий Иваск, Борис Нарциссов, Ирина Сабурова, Александр Перфильев, Александр Неймирок и др.).

Сквозной темой их творчества проходит тема России и малой родины (Петербурга-Ленинграда, Киева, Волги, Днепра). Это единство не мешает многообразию художественных поисков поэтов послевоенных лет. Классический акмеистский стих Д. Кленовского соседствует с авангардистскими стихами Н. Моршена и «заумью» И. Буркина. Короткие афористичные строки Г. Глинки не имеют ничего общего с краткими танками В. Анта. Экзистенциальные оттенки почти всех стихов И. Елагина соседствуют с лирическими раздумьями В. Синкевич. Публицистика А. Неймирока – не то же самое, что гневные стихи Н. Кудашева. Оптимистические народно-поэтические строфы Р. Берёзова резко контрастируют с трагическими литературно-образными признаниями А. Перфильева.

Сб. юмористических рассказов Ал. де Ивановского о советской жизни. – Шонбах, 1947

Цель настоящей Антологии и заключается в том, чтобы не только познакомить читателя соотечественника с произведениями писателей Ди-Пи и второй эмиграции, но и показать эстетическое многообразие и богатство этого до сих пор малоизвестного пласта литературы русской диаспоры.

Антология построена по алфавитному принципу.

Каждый раздел, посвященный тому или иному автору, включает в себя краткую вступительную статью, завершающуюся списком книг писателя и его основных прижизненных публикаций. Советские довоенные издания и публикации (если они были) в библиографические списки не вошли.

Перечень книг построен по хронологическому принципу, чтобы читатель или будущий исследователь мог увидеть динамику заглавий и, возможно, даже изменение тематики и жанров произведений. Публикации даны строго по алфавиту.

Жирным шрифтом выделены издания, осуществленные на родине.

В подборе публикаций нами использован указатель Т.Л. Гладковой и Т.А. Осоргиной, библиография из книги М.Е. Бабичевой, сведения из каталога Отдела русского зарубежья РГБ и фондов Интернета. Неоценимую работу по поиску текстов и библиографической информации провел мой друг историк В.Н. Кузьмичёв.

Далее следуют тексты. Я старался выбрать наиболее характерные произведения разных лет, чтобы можно было увидеть и своеобразие творческого метода писателя и, по возможности, его творческую эволюцию.

Объем книги не позволил включить в нее романы и повести прозаиков, пришлось ограничиться рассказами того же автора, дающими представление о его художественном своеобразии. В некоторых случаях я помещал в Антологию ключевые главы основного произведения писателя, предваряя их краткой аннотацией предшествующего содержания. Предпочтение отдавалось фрагментам, которые в свое время были выбраны для тех или иных публикаций самими авторами.

Отбирая поэтические произведения, я старался представить разные этапы и темы творчества писателя, выбрать наиболее характерные стихотворения.

Антология не вышла бы в свет без постоянных консультация с живущими в США бывшими ди-пийцами – поэтессой-издателем В.А. Синкевич, поэтессой и прозаиком Е.А. Димер, историком Р.В. Пол-чаниновым, а также без помощи издателя и поэтессы P.O. Резник.

На создание этой книги меня вдохновили и все время поддерживали моя жена проф. Ли Иннань, коллега и друг к.ф.н. А.А. Ревякина, мои бывшие студенты, давно ставшие друзьями и единомышленниками, А.А. Алексеев, Г.А. Бордюгов, В.Г. Иванов, Н.А. Ковалевская,

B. В. Перепелица, А.М. Рыбаков, М.И. Ювкин; директор издательства АИРО XXI А.Г. Макаров; коллеги из ИМПЭ им. А.С. Грибоедова и МИГУ, мои студенты 60-х годов. Существенную помощь оказали сотрудники Отдела русского зарубежья РГБ во главе с его руководителем энтузиастом своего дела Н.А. Рыжак, а также зав. сектором библиографии РГБ М.Е. Бабичева. Моя искренняя признательность всем им!

Большая часть книги написана в период моей работы в 2012–2013 годах в Renmin University of China (КНР), создавшем для этого самые благоприятные условия.

Особые слова благодарности научным изданиям, в разное время публиковавшим мои исследования литературы послевоенной эмиграции: «Запискам Русской Академической Группы» в США[54] (во главе с покойной ныне Н.А. Жернаковой); редколлегии РЖ «Литературоведение» ИНИОН РАН[55]; редакции журнала «Филологические науки» (отв. редактор к.ф.н. Г.Г. Виноград)[56] и сахалинскому «Филологическому журналу»[57]. Полученные мной результаты легли в основу настоящего введения и статей-персоналий.

Мне крайне важно, что культурная и научная общественность России поддержала мою мысль о необходимости исследования литературы послевоенной эмиграции: «Литературная газета» (главный редактор Ю.М. Поляков) опубликовала мою статью «Прокляты и забыты»[58], российский исторический журнал «Родина» поместил публикации о Н. Моршене и Владимире Шаталове[59]. Цикл статей о писателях второй волны публикует по предложению Президиума РАЕН и лично вице-президента Академии Л.В. Иваницкой «Вестник РАЕН»[60].

Концепция Антологии и отдельные ее разделы прошли апробацию на международных научных конференциях в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН), МПГУ, на Президиуме РАЕН, в Иерусалимском, Шанхайском, Шандунском, Амурском, Пекинском иностранных языков университетах; на ученом совете ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

Я отчетливо понимаю, что собранные мной сведения далеко не полны, что возможны пробелы в списках публикаций. Но всё же надеюсь, что собранный мной материал будет небесполезен для будущих исследователей. Буду счастлив, если они углубят и расширят проделанную мной работу; если издатели заинтересуются все еще малоизвестным материком русской культуры и дадут возможность отечественному читателю самому убедиться, насколько ценно творчество помещенных в Антологию авторов. История послевоенной литературы русского зарубежья – последняя тайна российского литературоведения и, смею надеяться, что совместными усилиями эта тайна будет раскрыта.

Перечень сокращений

Вест. Ин. Вестник Института по изучению [истории и культуры] СССР. 1951–1960 (и. 1-35) [?]. – Мюнхен.

Возд. пути Воздушные пути. Альманах. Редактор Р.Н. Гринберг. 1960–1967 (и. 1–5).-Н.-Й.

Возр. Возрождение. Литературно-политические тетради. Ред. И.И. Тхоржевский. 1949–1974 (и. 1-243). – Париж.

Время и мы Время и мы. Журнал литературы и общественных проблем. Ноябрь 1975–1980 (№.1- 58). – Тель-Авив.

Встречи Встречи. Альманах-ежегодник. 1983–2006. Ред. В. Синкевич. С 1977 по 1982 выходил под названием «Перекрестки». – Филадельфия.

Голос зар. Голос зарубежья Ред. А. Курченко, И. Мусман, В. Пирожкова. Май 1976–1980 (№. 1-19). – Мюнхен, потом Мюнхен – Сан-Франциско.

Грани Грани. Журнал литературы, искусства [науки] и общественной мысли. Изд. Российских солидаристов. 1946–1980 (и. 1-118). – München, потом Hof bei Kassel, потом Limburg/Lahn.

Евр. в культуре Евреи в культуре русского зарубежья. 1992–1996 (н. 1–5) С 1998 по н/вр. Русское еврейство в зарубежье, (н.1-12) Статьи, публикации, мемуары и эссе. Сост. и изд. М. Пархомовский. – Иерусалим.

Ковчег Ковчег. Литературный журнал. Ред. А. Крон, И. Боков. 1978–1980 (и. 1–5). – Париж.

Конт. Континент. Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. 1974-н/вр. Ред. В. Максимов. И. Виноградов – (н. 1-152 в 2012). Берлин, потом Мюнхен, сегодня Москва.

Лит. совр. Литературный современник. Журнал литературы и критики [потом Альманах. Проза, стихи, критика]. 1951–1952 (и. 1–4). 1954. – Мюнхен.

Мосты Мосты. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. Изд. Центрального] Объединения] Политических] Эмигрантов] из СССР. Ред. Ю.А. Письменный. 1958–1970 (и. 1-15). – Мюнхен.

НЖ Новый журнал. Литературно-политическое издание. Основатели М. Алданов и М. Цетлин. Ред. Р. Гуль. Сегодня – М. Адамович 1942 – н/вр. (и. 1-268 к 2012). – Н.-Й.

НМИ Новый мир искусства. Журнал о современном и классическом искусстве. 1998–2009. (и. 1-68). Ред. В.И. Бибинова, зам. Сергей Голлербах и Александр Котломанов. – СПб.

Опыты Опыты. Журнал. 1953–1958 (и. 1–9). – Н.-Й.

Рубеж Рубеж. Тихоокеанский альманах. 1992 – н/вр. (и. 1-12 к 2012). Ред. А.В. Колесов. – Владивосток.

РМ Русский мiръ. Пространство и время русской культуры. 2008 – н/вр. (и. 1–6). Ред. Д.А. Ивашинцов. – СПб.

Совр. Современник. Журнал русской культуры и национальной мысли. Март 1960–1980 (и. 1-47/48). – Торонто

Струги Струги. Литературный альманах. 1923 (№. 1). – Берлин.

Третья в. Третья волна. Литературный общественный политический и философский журнал. Ред. Александр Глезер. 1976–1980 (и. 1-10). – Montgeron (France).

Алексеев Василий Иванович

(1906–2002) – прозаик, историк, публицист

Родился во Владимире. В 1930 г. окончил исторический факультет Московского университета. В том же году был арестован по обвинению в создании религиозно-философских кружков. Освободился в 1934 г. и работал в научных учреждениях в качестве научного сотрудника и редактора по договору. В 1941 г. был мобилизован в Красную армию и в 1942 г. оказался в немецком плену.

После войны избежал репатриации. В 1951 г. эмигрировал в США. С 1955 по 1975 гг. преподавал русский язык и литературу в университете штата Миннесота, где одновременно с преподаванием написал и защитил 1967 году докторскую диссертацию о положении Русской Православной Церкви на оккупированной немецкой армией территории во время Второй мировой войны (русский перевод этой книги был опубликован в журнале «Русское Возрождение» 1980, № 11 и 12; 1981, № 13–16; 1982, № 17–18). Читал лекции в Институте советоведения в Миддлбери (шт. Вермонт). Многие годы состоял в редакционной коллегии православного журнала «Русское Возрождение». Член Конгресса русских американцев со дня его основания в 1973.

Алексееву принадлежит 2 романа: «Невидимая Россия» (1952) и «Россия солдатская» (1954), объединенных одними героями: Павлом Истоминым, Николаем Осиповым и Григорием Сапожниковым. В первом романе рассказывается о жизни молодого поколения середины 20-х годов, не принимающего советскую действительность. Вторая книга начинается с Пролога, где теща Павла Истомина рассказывает ему о легендах, ходящих по Москве и предсказывающих скорое начало войны. На следующее утро диктор сообщает о нападении немцев на Советский Союз.

«Россия солдатская» рисует первые дни войны и отношение к ней разных слоев населения: одни впадают в панику, другие с нетерпением ждут падения советской власти, в третьих пробуждается чувство национального патриотизма, и немцы для них исконные враги России. В повести показана неподготовленность России к войне, растерянность коммунистического руководства, несовместимость призывов к уничтожению всего и вся, куда могут прийти фашисты, с жизнью простых людей, остающихся на оккупированных территориях без продовольствия и даже крова.

Автор, рассказывая в основном о судьбе призванного в армию Григория Сапожникова, показывает его глазами трагедию войны. В повести возникает эпическая картина народного бедствия.

В дальнейшем Алексеев регулярно публиковал свои статьи в журналах «Возрождение» (Париж), «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Русское Возрождение» (Нью-Йорк), «Irenikon» (Chevetogne, Бельгия), в «Записках Русской академической группы в США» (Нью-Йорк), в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и др.

Скончался в г. Миннеаполис (шт. Миннесота).

Архив В.Н. Алексеева хранится в Свято-Троицкой православной семинарии в г. Джорданвиль (США).

Сочинения

Невидимая Россия. – Н.-Й., 1952.

Россия солдатская. – Н.-Й., 1954.

Русские православные епископы в Советском Союзе, 1941–1953. – Н.-И., 1954. Иностранная политика Московской Патриархии, 1939–1953. – Н.-Й.„1955.

The Two Russian Revolutions of 1917. – Minneapolis, 1962.

The Russian Orthodox Church under German Occupation. Ph.D. Thesis. – Minneapolis, 1967.

The Great Revival: The Russian Church under German Occupation (Together with Theophanus Stavrou). – Minneapolis, 1976.

Роль Церкви в создании русского государства (Период от нашествия татар до Ивана III). – Nyack: Комитет Тысячелетия Крещения Руси Конгресса русских американцев, 1990.