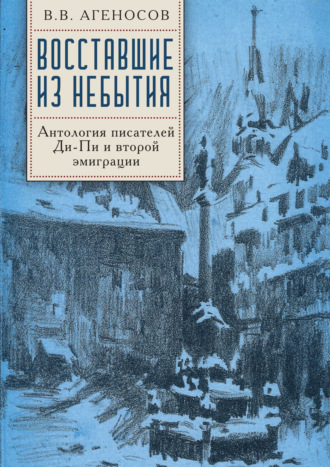

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

Полная версия

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

Жанр: литература 20 векаантологиянаши в эмиграциирусская эмиграцияпослевоенные годыэмигрантская прозакультурологические исследованиязабытые имена

Язык: Русский

Год издания: 2021

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу