Полная версия

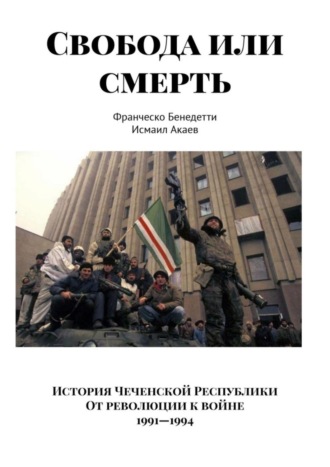

Свобода или смерть. История Чеченской Республики. От революции к войне. 1991–1994

Ситуация в Чечне

Как мы видели, Гласность привела к рождению неформальных организаций, альтернативных КПСС, которые первоначально придерживались позиций защитников окружающей среды и превратились в националистические движения. Чтобы предотвратить подавление инакомыслия в партии, Горбачев попытался омолодить ее руководство, поощряя репрессии против местных лидеров. В Чечне выбор пал на бывшего министра сельского хозяйства Доку Завгаева. Он считался верным чиновником: он был родом из села Бено-Юрт, расположенном в Притеречье, которое являлось одним из самых русифицированных районов Чечни. Он не был особенно авторитетным человеком, но того факта, что он был чеченцем, было достаточно, чтобы простые люди оценили его по достоинству. Доку Завгаев всем был обязан Партии. Благодаря КПСС он прошел путь от кузнеца в колхозе до руководителя одного из важнейших министерств республики. Он казался подходящим персонажем, чтобы успокоить чеченцев.

Однако его назначение на пост первого секретаря, помимо его воли, стало детонатором национализма. Убежденные в том, что новый лидер истолкует народные требования, интеллектуалы первыми приступили к работе: создав Ассоциацию чечено-ингушской интеллигенции, они организовали 23 февраля 1990 года, в годовщину Ардахара, памятный день под названием «День памяти, день боли». Завгаева, очевидно, пригласили выступить перед прессой. Его речь началась с признания трагедии, постигшей чеченцев от рук Сталина, о чем до тех пор никогда публично не заявлялось.

– Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память жертв репрессий, репрессий, которые не имели под собой никаких оснований. […] Сегодня мы знаем, что в годы, когда строился социализм, Сталин был виновен в своеволии, он нарушил ленинские принципы в политике национальностей. Это привело к позорному обвинению в государственной измене целых народов, за которым последовало их изгнание с земель, которые всегда принадлежали им, лишение родины, унижение посредством настоящего геноцида […]

Цель Завгаева, однако, состояла не в том, чтобы разжечь сердца людей, а в том, чтобы вернуть инакомыслие в партию. По этой причине, как только был сделан эпохальный жест признания преступлений социализма, его речь повернулась к защите его наиболее гуманитарных ценностей:

– Сегодня, в этот день боли, мы возвращаемся мыслями в степи Центральной Азии и Казахстана […] мы выражаем нашу глубочайшую благодарность тысячам и тысячам русским, казахам, украинцам, узбекам, киргизам, которые пережили с нами нашу трагедию […] среди всего этого унижения и страдания, есть и светлые моменты, связанные с людьми разных национальностей, которые в те страшные дни дарили нам тепло, сочувствие и помощь. Это тоже наша история, история отношений между народами […]

Наконец, комментируя самые последние события, в частности националистические восстания, которые ввергли целые республики в хаос, его речь стала призывом к умеренности и отказу от экстремизма:

– Недавние события […] вместо этого показывают нам, насколько смертельной может быть враждебность между народами. […] Сегодня мы четко понимаем, что успех Перестройки будет зависеть от того, сумеем ли мы противостоять дестабилизирующим силам, которые сеют вражду между народами. Мы говорим «нет!» межнациональной ненависти, мы говорим «нет!» сепаратизму, мы говорим «нет!» всем силам, которые пытаются вызвать взаимную злобу и подозрительность среди людей разных национальностей, мы говорим «нет!» национализму! […] Сейчас главное – работать, развивать экономику и не позволять экстремистам любого рода втягивать людей в конфликты. Это долг каждого гражданина […].

Эта речь получила одобрение большинства общественного мнения благодаря своей ясности и искренности. Завгаев, казалось, был способен интерпретировать доминирующие настроения среди простых людей, и вокруг него начал консолидироваться фронт консенсуса. Но эта пламенная речь была лишь способом для Завгаева сохранить себя у власти.

Очищенная словами Первого секретаря ЦК КПСС, разгорелась ревизионистская дискуссия о преступлениях сталинизма36. Спонсируя дебаты о так называемых чистых страницах истории, Завгаев держал профессоров, ученых и академиков рядом друг с другом и создавал условия для смены поколений, в которой Партия отчаянно нуждалась, чтобы не быть сметенной происходящей демократизацией. В его личном политическом проекте, конечно, была цель продержаться как можно дольше, пройти через кризис социалистической системы невредимым и выступить в качестве отправной точки для новой системы: демократической, да, многопартийной, конечно, но по-прежнему где доминирует его личность, согласно к полуавторитарной модели, которая долгое время представляла бы собой стандарт постсоветских республик и которая в некоторых случаях все еще действует сегодня.

Первая проблема, однако, возникла рано. Как мы уже говорили, наследниками вайнахской цивилизации являются не только чеченцы, но и их ингушские» братья», население которых едва достигает 200 000 человек и которые живут между Чечней и Северной Осетией. Они тоже, как и чеченцы, были репрессированы, и по возвращении им пришлось столкнуться с теми же трудностями, с одним существенным отличием: когда Москва «простила» ингушей, она не позволила им вернуться хозяевами всей своей земли. Небольшой район, соответствующий юго-западной территории Ингушетии, остался присоединенным к Северной Осетии, потому что во время изгнания ингушей на этой территории была создана столица Осетии Владикавказ с внушительным промышленным районом, который теперь занимал большую часть этой «неиспользованной земли». Чтобы избежать межэтнических столкновений, центральное правительство решило не возвращать район, называемый Пригородным, его законным ингушским владельцам. Теперь, когда Гласность позволила каждому публично отстаивать свои доводы, ингуши требовали исправить эту историческую ошибку.

В то время как Завгаев обращался к чеченцам с просьбой не поддаваться национализму, Кодзоев мобилизовал улицы именно в защиту ингушских национальных чувств. Его доводы основывались на том факте, что, несмотря на принадлежность к Чечено-Ингушской АССР, Ингушетия оставалась на периферии экономического и социального развития, вынужденная десятилетиями терпеть тот факт, что большая часть инвестиций, объектов и заводов была сосредоточена в Грозном, и поэтому почти всегда шла в пользу русских и чеченцев и почти никогда в пользу ингушей37.

Националисты Кодзоева настаивали на том, чтобы Завгаев передал их требования центральному правительству, способствуя возвращению Пригородного района Ингушетии. Чтобы не дать проблеме выйти из-под контроля и подтолкнуть ингушей к отторжению вспыльчивого Кодзоева, Завгаев торжественно пообещал внести на Съезд народных депутатов закон о реабилитации угнетенных народов, который признал бы материальную компенсацию населению, ставшему жертвами сталинизма, для начала с возвращения всех земель, незаконно захваченных.

Когда ингуши на мгновение успокоились, Завгаев приступил к нейтрализации Народного фронта, который вслед за Хож-Ахмедом Бисултановым, проводил серию демонстраций, в ходе которых он призывал к устранению старой партийной бюрократии и обновлению административных должностей. Важность уличных мобилизаций возрастала с ростом безработицы: последствия перестройки давали о себе знать все сильнее и сильнее, особенно в самых слабых слоях экономической системы. Среди них были сезонные рабочие, которых среди чеченцев было от ста до двухсот тысяч человек (10—15% населения) и которые теперь, оставшись без средств к существованию, пошли пополнять ряды безработных, а следовательно, и демонстрантов.

Завгаев чувствовал, что, если бы ему удалось перехватить претензии всех этих людей и если бы он лично сделал их политическим гарантом, он не только нейтрализовал бы оппозицию, но и создал бы «частный» пул консенсуса, который можно было бы использовать в случае, все более и более конкретного, распада СССР и эта многопартийность стала реальностью: в тот момент наличие контейнера личной поддержки позволило бы ему остаться в седле даже без социализма. Поэтому вскоре после прихода к власти новый Первый секретарь приказал уволить 7 районных секретарей, а также многих партийных лидеров и местных чиновников. Этот жест был воспринят как революционное подавление, и показатели Завгаева взлетели до небес.

Замена секретарей устранила главную претензию Народного фронта и заложила основы для его исчезновения с политической арены. Теперь речь шла о том, чтобы дать последний толчок, решив ингушский вопрос раз и навсегда. 4 ноября 1989 года Съезд народных депутатов утвердил декларацию о признании незаконности всех преступных деяний в отношении народов, подвергшихся насильственной репрессии. Это еще не был закон о реабилитации, но мы были близки к нему, и его публикация была встречена большинством граждан с энтузиазмом.38. Завгаев был на пике популярности, и в марте 1990 года у него было две уникальные возможности извлечь выгоду из этого, казалось бы, окончательного политического успеха. Первым были выборы по обновлению состава Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Будучи кандидатом в качестве преемника ингушского Хажбикара Бокова, ему удалось заручиться поддержкой большинства делегатов, объединив высшую исполнительную власть республики в дополнение к высшему посту партии. Переходя от триумфа к триумфу, вскоре после того ему удалось завоевать место в Съезде народных депутатов, в конце марта 1990 года.

Устав Конгресса предусматривал, что каждый год будет обновляться одна пятая часть мест, чтобы гарантировать постоянное обновление политического баланса в Союзе. Продолжающееся столкновение между консерваторами и радикальными реформистами превратило эти обновления в настоящую арену, на которой различные течения атаковали друг друга без всяких ограничений. Сильным человеком в Конгрессе был, как мы видели, Борис Ельцин, и в очередной раз его политическое предложение было встречено миллионами как великая надежда для России. Ельцин предложил учредить пост Президента Российской Республики, отняв у Верховного Совета полномочия по принятию законов и фактически лишив СССР какой-либо эффективной власти. Выборы вознаградили его предложение, и несколько дней спустя Конгресс обсудил конституцию Президентства Республики и назначение Ельцина президентом. Он не терял времени даром и немедленно издал Декларацию о суверенитете, на основании которой законы, принятые в России, будут иметь преимущественную силу над законами, принятыми Верховным Советом. Таким образом, Советский Союз, который уже потерял контроль над европейскими государствами, а затем и над своими собственными федеративными республиками, также потерял свой центр.

Завгаеву, кандидату в ряды КПСС, удалось получить хорошую должность и добиться избрания депутатом. Однако его карьерному взлету помешала другая восходящая звезда чеченской политики, научный деятель Руслан Хасбулатов. Он был профессором права Московского университета, пользовался авторитетом и уважением среди интеллигенции и завоевал уважение у зарождающейся мелкой буржуазии. Входя в окружение Горбачева, он курировал для него многочисленные законопроекты, заработав определенную репутацию как во дворцах власти, так и среди простых чеченцев. Растущая популярность Хасбулатова совсем не радовала Завгаева, и он стал рассматривать его как своего главного политического оппонента. Результатом стала серия ссор, имеющих общественное значение, так что на выборах в Конгресс проблема между ними стала центральной в политических дебатах. В конце концов оба были избраны в Ассамблею, но неприятие между ними сохранялось, оказав при этом сильное влияние, впоследствии, как мы увидим, на чеченские события, которые вскоре должны были разразиться.

Зарождение партий

Вопреки тому, чего хотел Завгаев, истощение Народного фронта не привело к исчезновению оппозиции. Движение Бисултанова было инкубатором более структурированных политических реалий с более амбициозными целями. В июле 1989 года политико-культурная ассоциация «Барт» (буквально «Согласие») родилась из ребра Народного Фронта. Это была одна из национальных групп, вдохновленная молодым поэтом Зелимханом Яндарбиевым. Его имя было навеяно именем знаменитого «разбойника чести», о котором мы говорили в первой главе, и это красноречиво говорит о ценностях и предпочтениях его семьи, в которой он вырос. Зелимхан Яндарбиев родился в 1952 году в Казахстане, окончил школу в Грозном в 1981 году, а затем посвятил себя культуре и литературе, достигнув руководящих должностей в культурных объединениях КПСС. Учитывая его знания в области журналистики и научных кругов, Яндарбиев смог за короткое время установить контакт с финансистами и сотрудниками, которые позволили «Барту» регулярно печатать партийный орган (также называемый Барт), благодаря которому пропагандировалась идея независимой и суверенной Чечни.

Завгаев взял под свой контроль все основные структуры власти, и повсеместность его персоны начала вызывать первое недовольство. Внутри самой КПСС некоторые личности, враждебные его фигуре, начали работать над созданием оппозиционных течений, и недавняя ссора с Хасбулатовым сделала этот факт известным всем.

Таким образом, молодой интеллектуал-националист решил превратить «Барт» в настоящую политическую партию, альтернативу КПСС, но не такую политически запутанную, как агонизирующий Народный фронт.39. Так родилась Вайнахская демократическая партия (ВДП), националистическая организация, которая поддерживала полную независимость страны от России и выступала за создание конфедерации народов Кавказа.40. Среди основных пунктов его политической программы были отказ от государственного атеизма и восстановление религиозного права, а также воссоздание «Народного совета» средневековой памяти, так называемого Мехк-Кхел, о котором мы говорили в первой главе. Первоначально представленная как «ответственная оппозиция» правительству Завгаева, ВДП вскоре стала главным агрегатором инакомыслия за пределами КПСС.

Вслед за партией Яндарбиева родилось множество других аббревиатур. Первым было Зеленое движение, экологическая фракция, возглавляемая профессором физико-математических наук Рамзаном Гойтемировым. Вскоре после этого настала очередь движения «Дош « («Слово»), выражения интеллектуалов и либеральной ориентации. 4 мая 1990 года родилась Чеченская социал-демократическая партия, одним из членов которой был Тимур Музаев, блестящий журналист, о котором мы подробно поговорим позже. Умеренные консерваторы сформировали Движение гражданского согласия, выступающее за многопартийность и поддержание федеральных связей с Россией, в то время как Партия исламского возрождения, основанная двумя годами ранее и ныне присутствующая на постоянной основе в Грозном, пробилась среди радикальных партий и окружение, и партия исламского пути, возглавляемая бывшим чиновником МВД Бисланом Гантамировым. Этническое меньшинство казаков, опасаясь роста националистических партий и опасаясь отделения Чечни от России, основало свое собственное движение, как и Кодзоев и ингушские радикалы, которые организовались в Ингушскую демократическую партию.

Как мы уже говорили, оживленные политические дебаты происходили и внутри Коммунистической партии. Выборы в Верховный Совет в марте 1990 года вызвали на политическую арену решительную критику истеблишмента. Среди новоизбранных критиков официальной линии был вышеупомянутый Хусейн Ахмадов, университетский исследователь, который был уволен Виноградовым из-за его статей, противоречащих теории добровольного присоединения, и теперь вернулся на передний план благодаря тем же работам. Таким образом, в области «правительства» пробилась фигура, которой суждено было, пусть и невольно, стать одним из «троянских коней» независимости, и это Леча Умхаев. Это был государственный служащий, выросший в государственных строительных компаниях, и, как и многие умеренные представители КПСС, он не одобрял централизацию власти, которой Завгаев добился в период с конца 1989 года по весну 1990 года. Его нынешнее движение называлось «Суверенитет» и было направлено на объединение не только недовольных коммунистов, но и умеренных националистов, которые в то время оставались вне официальных политических структур. Для этого ему было необходимо одной ногой стоять в Верховном Совете, а другой – среди «неформальных движений», претендовавших на представительство и демократию. Таким образом, Умхаев предложил провести Чеченский национальный конгресс, на который были приглашены не только представители всех партий, но и делегаты из каждого отдельного села страны.

Идея имела большой успех и была одобрена всеми. Его поддержали националистические партии, которые, отнюдь не желая быть пушечным мясом в борьбе за власть между Завгаевым и Умхаевым, рассчитывали на то, что Конгресс создаст рекрутинговую базу, и его поддержали интеллектуальные ассоциации41, которые увидели в Конгрессе возможность провести крупное культурное мероприятие, посвященное чеченской идентичности. Его даже поддержал Завгаев, который надеялся взять его под контроль и еще прочнее укрепить свою власть, опираясь на народные настроения, а также на авторитет партии и государства. Таким образом, когда в августе 1990 года Умхаев провозгласил создание Организационного комитета Конгресса, восторженные отклики пришли со всех сторон национального политического ландшафта. Комитет начал свою работу 15 августа42, публикация декларации о намерениях43 в котором был опубликован список из 13 целей, которые Конгресс поставил перед собой для достижения: среди них были историко-культурные цели, такие как рассказ об истории и формировании чеченской этнической группы, а также политические, такие как создание механизмов, способных гарантировать территориальную целостность Чечни и этническое единство чеченской нации и, прежде всего, начало обсуждения идеи создания суверенной Чеченской республики44.

Декларация о намерениях Организационного комитета была в некотором роде программной хартией. Идея суверенной республики прочно укоренилась как в умеренных, так и в радикальных компонентах Комитета. Никто из организаторов Конгресса не оценил нынешнее состояние политического подчинения страны России. Прежде всего потому, что это привело к своего рода парадоксальному социальному, культурному и политическому апартеиду, в результате которого чеченцы оказались самыми бедными, наименее образованными, наименее занятыми и наименее представленными. Государство «автономная республика» препятствовало полному развитию чеченской культуры, позволяло навязывать искусственную историческую правду для использования и потребления правящим классом, оно мешало чеченцам создать форму государства, которая соответствовала бы их традициям и их религии, оно даже мешало им свободно говорить на своем языке или писать его алфавитом, который представлял бы всю его фонетику45. Столкнувшись с этим фактом, все, как умеренные, так и радикалы, согласились, как видно из программы Комитета.

Конфликт, по сути, заключался не в том, должна ли Чечня быть суверенной республикой, а в том, как она должна использовать этот суверенитет. Для умеренных это позволило бы Чечне заключить новый федеративный пакт с Россией на равноправной основе46. Для радикалов суверенитет был бы предпосылкой полной независимости страны, которая, в конечном счете, могла бы образовать кавказскую конфедерацию с другими республиками региона и раз и навсегда освободиться от российского господства.

Конгресс

Организационная машина пришла в движение. В съезде приняли участие 1000 делегатов: 839 из них были избраны чеченцами на районной основе, в количестве 1 депутата на каждые 1000 жителей. К ним добавились 55 делегатов, представляющих зарубежную диаспору47. Видные деятели из политического, академического и научного мира также вмешались. Для завершения программы потребуется не менее 3 дней. Финансировать такое важное мероприятие, обеспечивать проживание всех присутствующих, их питание и какую-то форму признания проделанной работы было непросто. Требовались значительные средства, и Оргкомитет начал искать финансистов. Результат был отличным: благодаря поддержке граждан, учреждений и иностранной диаспоры Комитету удалось собрать вдвое больше необходимой суммы. По обоюдному согласию было решено создать Фонд возрождения чеченской культуры, в который будут направляться излишки средств. Президентом этого фонда был назначен молодой писатель Муса Ахмадов.

Как только организация была структурирована и была найдена ликвидность для проведения собрания, Оргкомитет приступил к разработке организационной структуры исполнительных органов Конгресса, то есть тех подразделений, которые должны были руководить им, разрабатывать его содержание в политической программе и контролировать его выполнение Верховным Советом. Таким образом, Исполнительный комитет Конгресса (Исполком) был создан для того, чтобы действовать как «правительство» и координационный центр, который отвечал за перевод выступлений ораторов в предложения и предложения, подлежащие вынесению на голосование. За этой работой будет наблюдать Президент, а вместо него – два вице-президента. Назначения руководителей Конгресса будут производиться Исполнительным комитетом, который начнет действовать с открытия ассамблеи.

В сентябре 1990 года все было готово. Только одно неизвестное тяготило Оргкомитет: присутствие соседей-ингушей на Конгрессе. Хотя, на самом деле, технически это не были чеченцы, они принадлежали к одной этнолингвистической семье, и два народа были настолько близки в культурном отношении, что провести различие между ними было практически невозможно. Подавляющее большинство граждан обеих стран высказались за сохранение чечено-ингушского государственного единства, и даже если развитие политической ситуации, казалось, вело в совершенно ином направлении, воля к запуску также преобладала среди членов Организационного комитета. Дело в том, что ингуши, со своей стороны, боролись с Законом о реабилитации угнетенных народов, который, как они надеялись, приведет к восстановлению Пригородного района. Ухмхаев и три других члена Верховного Совета решили успокоить ингушей, организовав встречу на высшем уровне с руководством Северной Осетии, чтобы обсудить этот вопрос еще до того, как состоялся Съезд. Встреча состоялась во Владикавказе, столице Осетии. Осетины заявили о своей готовности уступить Ингушетии всю часть Пригородного района к востоку от Владикавказа, но не свою столицу, на чем стояла ¾ промышленного потенциала республики. Обе стороны договорились создать совместную комиссию, которая как можно скорее начнет переговоры. Умхаев и его люди думали, что достигли хорошего компромиссного соглашения, и направились в Назрань, столицу Ингушетии, чтобы противостоять местным ирредентистским политическим силам. Осетинское предложение натолкнулось на упорный отказ Кодзоева и радикальных националистов, которые требовали возвращения всего района без всяких «если» и «но». Столкнувшись с этим полным закрытием ингушей, Умхаеву ничего не оставалось, как начать работу Конгресса без их участия.

В связи с этим событием каждый оратор созвал свой собственный круг: Завгаев мобилизовал свой суд чиновников и администраторов, среди которых было немало родственников и многочисленных односельчан из Верхнего Терека, Умхаев выстроил представителей интеллектуального и университетского мира. Яндарбиев представил лидеров своей партии, но он также работал над тем, чтобы убедить Джохара Дудаева, с которым он недавно познакомился вмешаться в Конгресс: он произвел на него такое хорошее впечатление во время его последней поездки в Эстонию, и с его высоким военным званием он мог бы стать хорошим предшественником для его выступления. Таким образом в лице Дудаева Яндарбиев готовил себе хорошую политическую почву.

23 ноября 1990 года городской цирк открыл свои двери для долгожданного мероприятия. Здание было впечатляющим, но недостаточно большим, чтобы вместить поток делегатов, гостей и зрителей, которые толпились у его ворот. Многим гражданам, которые ворвались в последнюю минуту, пришлось остаться снаружи, и организация установила громкоговорители, чтобы исключительно все могли слышать выступающих. В 10:00 ноты вступительного гимна, написанного музыкантом Али Димаевым, зазвучали внутри и снаружи здания. На центральной сцене был вывешен официальный флаг Конгресса: зеленое знамя ислама, пересеченное двумя красными полосами и одной белой, увенчанное короной из 9 золотых звезд, представляющих Тукхумы чеченского народа. Первый день был посвящен приветствию властей, вопросам, представляющим исторический и культурный интерес, и выступлениям представителей чеченской диаспоры. Газета «Голос Чечено – Ингушетии48» сообщила об основных отрывках в статье следующего дня:

– Вчера Национальный конгресс чеченского народа открыл свою работу. Среди участников – представители всех городов и районов республики, гости из соседних регионов и независимых республик. На Конгресс также прибыла диаспора чеченских общин, проживающих в Центральной Азии, Москве, Ленинграде и других городах страны (России – ред.), а также наши товарищи из Иордании, Сирии, Турции и Соединенных Штатов. […] Залы битком набиты. Многие из тех, кто хочет принять участие в работе Конгресса, остаются за пределами здания. Для них на улице были установлены громкоговорители. […] еще в 10 утра. Сыграйте чеченский гимн. Первыми выступают популярный поэт А. Сулейманов, известный писатель А. Айдамиров, профессор К. Чокаев из Государственного университета. Председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР (Завгаев, ред.) Произносит короткую вступительную речь. Процедура открытия заканчивается, и участники переходят к практической работе. Первый блок докладов посвящен истории чеченского народа. Эту широкую тему рассматривают историк И. Ахмадов и вице-президент Эльмурзаев. В древней истории чеченского народа много драматических страниц. Это Кавказская война, период Гражданской войны, годы так называемой коллективизации. Конечно, самая страшная трагедия – это Арадахар 1944 года. История чеченцев была мистифицирована, переписана по приказу властей. […] Докладчики и модераторы дебатов подробно обсудили социально-экономическую ситуацию. Было отмечено, что Чечено-Ингушетия, некогда наиболее развитая республика Северного Кавказа, в настоящее время значительно отстает от других регионов СССР по уровню материального благосостояния, социального и духовного развития своего населения. […]»