Полная версия

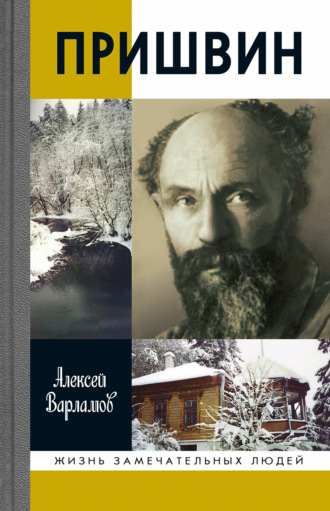

Пришвин

Глава X. Слепая Голгофа

Первобытные люди – это скорее всего о «Черном арабе» – пожалуй, наиболее удачной и совершенной в художественном отношении пришвинской дореволюционной книге. Писатель отправился на сей раз в киргизские степи, откуда намеревался привезти большой трехчастный роман-очерк вроде «Колобка», но вместо растянутого аморфного повествования создал энергичный, яркий и сжатый рассказ о степных жителях, который привел в восторг М. Горького – еще одного пришвинского товарища по цеху, с кем они вместе будут творить литературу советскую и говорить вслух многочисленные взаимные комплименты, в глубине души оставаясь друг о друге не слишком высокого мнения.

Буревестник революции, как ни сближали двух писателей ницшеанский мотив и сумбурные религиозные поиски, в том числе – интерес к сектантам и сектанткам (см. третью часть «Клима Самгина»), ни тогда, ни позднее не был пришвинским богом или учителем.

«Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому? А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам…»[261]

В той чудной пришвинской вещице более всего сказалось влияние Ремизова, посоветовавшего Пришвину написать о степном оборотне, и главным героем рассказа оказался не бродячий интеллигент, а таинственный черный араб, едущий из Мекки по степи куда глаза глядят, в то время как слух о его передвижении разносится на многие километры вокруг. Именно в «Черном арабе» родилось знаменитое:

«– Хабар бар? – Бар!» («Новости есть? – Есть!»), которое служило условным сигналом в его общении с Ремизовым, а впоследствии спасло Пришвина от верной гибели во время мамонтовского нашествия, чья армия состояла из русских казаков и киргизов.

Любопытно, что сам Пришвин новым произведением удовлетворен не был и писал А. М. Ремизову 12 апреля 1910 года: «Узнав о согласии «Русс<кой> Мысли» его напечатать, я принялся несмотря ни на что писать, работал три недели без отдыху и вот теперь вдруг все перестало нравиться и не хочу печатать»[262].

А редактор литературного отдела журнала В. Я. Брюсов докладывал 16 сентября 1910 года своему начальнику, кадету П. Б. Струве: «В Москве был А. Ремизов (…) Взял для передачи автору корректуры очерков Пришвина («Белый арап»), которого лично знает и очень рекомендует»[263] и в другом месте назвал творения Пришвина «полубеллетристикой» (письмо Струве от 8.10.1910).

Тем не менее с подзаголовком «Степные эскизы» «Черно-белый араб-арап» был напечатан, и позднее Пришвин так охарактеризовал эту работу: «Это чисто поэтическая вещь, она может служить самым ярким примером превращения очерка в поэму путем как бы самовольного напора поэтического материала».

Рассказчик все больше и больше склоняется к мистификации, почти клоунаде, начатой в «Колобке», где поморы принимают его за важное лицо из Петербурга, ожидая, что он поделит им море (и эта идея приводит писателя в детский восторг), продолженной в «Светлом озере» («ищу правильную веру») и доведенной в киргизском цикле до совершенства, изящной непретенциозной игры, умение играть в которую так пригодилось ему в советское время.

В 1922 году, в предисловии к «Черному арабу» Пришвин так охарактеризовал свой «этнографический» метод художественного изображения действительности: «Сущность его состоит в той вере, заложенной в меня, что вещь существует и оправдана в своем существовании, а если выходит так, что вещь становится моим «представлением», то это мой грех, и она в этом не виновата. Поэтому вещь нужно описать точно (этнографически) и тут же описать себя в момент интимнейшего соприкосновения с вещью (свое представление)»[264].

То есть если некая реалия плохо описана, она в этом не виновата – виноват автор (ср. также «философию наивного реализма»: «Лес значительнее, чем мое описание леса; предмет не исчерпывается моим к нему отношением»[265]). Жизнь всегда права, писатель может ошибаться, неверно ее отобразить, заслонить своим представлением, и отсюда так важна точность и в описании натуры и состояние души художника, поэтому важно раствориться до самозабвения в том, о чем пишешь.

Замечательно, что эта мысль, которую Пришвин впоследствии неоднократно варьировал, была верней всего подсказана ему М. О. Гершензоном.

Именно этот известный литератор и издатель в письме к А. М. Ремизову в марте 1911 года, отчасти развивая идеи Иванова-Разумника, а отчасти с ними полемизируя, дал наиболее исчерпывающую характеристику и пришвинскому творчеству, и его окружению, а самое главное – его перспективам: «Михаилу Михайловичу скажите, что я с наслаждением читаю его книги, что больше всего мне нравится «В краю непуганых птиц», а «Черный араб», как ни хорош, кажется мне слабее, как и «Колобок», который я, впрочем, еще только читаю (…) Мне кажется, Михаил Михайлович на опасном пути: он хочет осмыслить Панову мудрость, может быть испорченный Петербургом, Мережковским, Шестовым и пр<очими> (…) Очень понятно, что как человек, он хочет понять то, что, войдя через глаза, дымными волнами клубится в его душе. Но понять умом – не ценно, поняв, он обедняет и сам, и для других – убить себя как личность и воскреснуть как художник, а именно как я сказал – не стараться понять, а стараться еще лучше видеть: тогда душевный туман – не родит из себя жалкую человеческую философию, а просто весь поднимется, пронизанный солнцем и станет в душе – солнце и солнце, радостный безмысленный свет»[266].

В этих программных строчках заложена и еще одна идея, которая так часто повторялась в пришвинских Дневниках или, например, в известной статье по поводу поэмы Блока «Двенадцать» (об этом см. главу «Пришвин в восемнадцатом году») – идея враждебной органическому творчеству засмысленности.

Добиться совершенства Пришвину удавалось не всегда, бывало, что описываемый мир растворялся в своем создателе. Это относится ко многим его вещам, в том числе и к «Светлому озеру», хотя, говоря об этой книге, Пришвин восхищался своим умением разобраться в сектоведении. Подобного рода «грехов», когда вещь становилась представлением, и в раннем, и в более позднем творчестве было предостаточно, так что охарактеризовать путь Пришвина в искусстве, путь к слову как постоянное восхождение невозможно, да и он сам так не считал. От многих произведений, написанных в десятые годы («У горелого пня», «Иван-Осляничек», «Саморок», «Семибратский курган»), писатель впоследствии отказался («Вспомнить стыдно, какой вздор написал под Ремизова»; «"Иван Осляничек" – получилась не вещь, а сосулька»; «"Иван Осляничек", детали бесподобны, а в целом вещь никуда не годится»[267]).

Критика также полагала, что он находился под сильным влиянием Ремизова, что признавали и оба литератора. «По русским просторам много живет моих сыновей. Есть среди них молодые (Леонов), есть моих лет (Замятин). Есть и постарше (Пришвин)», – говорил Ремизов[268].

«Всех, кто подражал ему извне, постигла потом печальная участь.

Пришлось и мне испытать на себе некоторое время эту заразу ремизовской кори. Но сам Ремизов ненавидел эти подражания ему, и никто другой, как он сам и освободил меня от себя»[269], – писал Пришвин.

Нелишне привести еще одно мнение Р. В. Иванова-Разумника:

«…Часто считают стиль А. Ремизова и М. Пришвина тождественным.

Это грубая ошибка… Творчество А. Ремизова представляется мне с внешней стороны старомосковским: …кремль …яркая причудливость и гениальность храма Василия Блаженного, хитрые и чудесно сделанные завитушки орнаментов… Творчество М. Пришвина представляется мне староновгородским: кремль… но без орнаментальных хитрых завитков, строгая св. София»[270].

Сам писатель так оценивал свой литературный путь: «Некоторую маленькую известность, которую получил я в литературе, я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет никаких, а есть некоторый психологический литературный опыт, и мне кажется, что никто в литературе этого не сделал, кроме меня, а именно: писать, как живописцы, только виденное – во-первых, во-вторых, самое главное – держать свою мысль всегда под контролем виденного (интуиция). Я говорю «никто» сознательно, бессознательно талантливые люди делают так все»[271].

Это суждение ценно не только своей самокритичностью, но тем, что писатель понимал или догадывался, что главное им еще не сделано, не написано – он весь впереди, он только накопил огромный опыт и готовится его воплотить, благодарный и безжалостный воспитанник художников начала века, он оторвется от них, и путь его будет совершенно отличен от пути людей, которые его окружали и обучали литературному мастерству. Этот разрыв произошел нескоро и непросто, Пришвин по-прежнему много вращался в литературных кругах, участвовал в собраниях Религиозно-философского общества и, в частности, в том заседании, где шла речь об исключении Розанова вследствие его скандальной позиции по делу Бейлиса (еврея, обвиненного в ритуальном убийстве подростка Андрея Юшинского в 1911 году), бывал на башне у Вяч. Иванова и в салоне Сологуба и продолжал пристально фиксировать все, что происходит вокруг. К этому же времени относится и замысел ненаписанного романа «Начало века», замысел чрезвычайно любопытный во многих отношениях – и прежде всего тем, что Пришвин намеревался провести параллель между одноименной сектой и Религиозно-философским обществом и соответственно – между вождями секты Щетининым и Легкобытовым, с одной стороны, и вождями общества, Розановым и Мережковским – с другой.

Соль этого сравнения крылась в двух обстоятельствах. Во-первых, подобно тому как долгое время Легкобытов находился под сильным влиянием Щетинина и несмотря на все человеческие недостатки своего учителя и его отвратительный нрав невероятно его любил, так и Мережковский очень любил Розанова при том, что они были людьми противоположного склада, и, более того, Розанов то и дело Мережковского клевал[272]. А во-вторых, в 1909 году в секте произошел переворот, и власть от Щетинина, о котором Пришвин писал: «Христом-царем этой секты в то время был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. И все, кто были в чану секты, называли себя его рабами и хорошо знали, что их царь и христос – провокатор, мошенник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный он по телефону вызывал к себе их жен для удовлетворения своей похоти» – иначе говоря – Козел (Розанову повезло, что этот роман создан не был и «Кащеева цепь» – цветочки по сравнению с тем, что могло бы быть написано) – итак, власть перешла к Легкобытову, человеку куда более идеалистическому и, если так про вождя секты можно выразиться, «честному», хотя не менее отвратному.

Коль скоро зашла об этом перевороте речь, надо сказать несколько слов и о его причинах. Сектанты терпели мерзости Щетинина (они подробно описаны на страницах книги Бонч-Бруевича) очень долго, и роль Легкобытова в этом угнетении была отмечена тем, что именно своей ласковостью и вкрадчивостью этот человек гасил давно зревшие очаги гнева. Как знать, если бы не Легкобытов, все произошло бы гораздо раньше (а возмутились бедные люди после того, как Щетинин, уясняя для себя меру их преданности, повелел собрать всех малых детей и раздать по сиротским приютам, причем так, чтобы родители не знали, куда попали дети), но, вовлекая в свою секту новых братьев и сестер еще при Щетинине, правой рукой которого он долгие годы был, Павел Михайлович говорил: «Я раб и, если хочешь помочь мне, то придется быть рабом и страдать. Сколько – не знаю. Я уже 12 лет служу своему господину. Всякий желающий со мной итти лишается всего своего»[273].

Пришвин так описал Легкобытова (в образе сатира) и Щетинина (в образе пьяницы) в очерке «Круглый корабль»: «Увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я попал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие члены общины с большими кроткими блестящими глазами, мужчины и женщины, многие с просветленными лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира, посещающий религиозно-философские собрания.

– Я раб того человека, – сказал он, указывая на пьяницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на свете нет человека, но я отдался ему в рабство и вот теперь узнал бога настоящего, а не звук. (…)

– Я убедился, что ты более чем я, – сказал пророк, – и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами.

– Нет, мы должны знать вперед, ради чего мы умрем, а то как же поверить, что воскреснем, – сказал я.

– Воскреснете! – хихикнул сатир. – Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану вываривались, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мелочь, всякое желание знаем друг у друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно только в самом начале.

Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми.

Пьяница, – узнал я подробности, – не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен, и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который в нем живет. Так жили эти люди. Я не упускал их из виду более двух лет, и на моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, – и выбросили чучело, прогнали пьяницу.

Уступая просьбам пророка-сатира, я знакомил его с вождями религиозно-философского движения. Все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим. Но никто из них не пожелал броситься в чан.

– Шалуны! – сказал сатир и куда-то исчез».

Изгнание Розанова Мережковским в 1914 году Пришвин собирался уподобить восстанию сектантов, «счастливым наблюдателем» которого он был, и читатель может судить, насколько плодотворен был такой замысел и насколько основателен.

Первое, что сделал Легкобытов после своей революции – взял шесть паспортов щетининских рабов, три мужских и три женских, и по своему усмотрению сочетал три пары («Мы с нетерпением ожидали, кому кто достанется», – вспоминал один из «брачующихся») и организовал пир на весь мир, где в качестве гостей присутствовало много разного декадентского народу и… Ефросинья Павловна, которую выдали первый раз замуж примерно таким же образом. Самого Пришвина не было – должно быть, странствовал.

Но вернемся к декадентам. Идея сравнения и уподобления Розанова и Мережковского с известными ему лично людьми была для Пришвина одной из любимейших. Н. П. Дворцова, размышляя о положении писателя между этими полюсами начала века (Мережковский – полюс идеи, культуры, Европы, интеллигенции, революции, богоискательства, Христа; Розанов – полюс жизни, природы, России, народа, богоборчества и христоборчества), приводит замечательную цитату из раннего Дневника, где Пришвин уподобляет двух своих учителей двум своим возлюбленным – Ефросинье Павловне и Варваре Петровне.

«Я слишком мало отдаю должного Фросе. Между ними двумя моя эта двенадцатилетняя жизнь. Одно без другого непонятно, и одно другого стоит. И вот отчего тянет меня к Розанову, благословляющему живую собой и в Боге ощутимую жизнь. И возмущение Мережковскими и тяга к ним не есть ли отображение любви к этой женщине. От одной я получаю жизнь и смиряюсь, другая отрицает меня живого… Я жил, получая кровь от матери-земли, и тут какая-то большая радость и любовь была и правда, о которой ей нельзя было сказать: для нее это было падение… Падение несомненное и в то же время спасение, как это может быть?»[274]

Роман «Начало века» написан не был, но наброски к нему рассыпаны по Дневнику, который со временем занимал все более значительное место в творчестве Пришвина, записи становились систематическими, глубокими, в них больше обобщений, выводов, рассуждений; и, быть может, именно в эти годы к Пришвину пришло понимание того, что эти тетрадки и есть его главная, сокровенная книга, которая однажды поразит читающий русский мир и послужит его оправданием перед потомками.

Вот еще одно чрезвычайно любопытное наблюдение над кругом знакомых литераторов, большая часть которых так или иначе была связана с декадентством: «Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то ему только присущей атмосферы – обаятельной лжи. (…) Горький, Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб – все это чрезвычайно обаятельные и глубоко «лживые» люди (не в суд или осуждение, а по природе таланта). Так что правда бездарна, а ложь всегда талантлива»[275].

И именно потому, что Пришвин невероятно точно обозначил ту линию, по которой происходил водораздел в русской словесности в начале последних времен, и не скрыл свою в тот момент симпатию к одному из двух «лагерей», хотелось бы опять вспомнить Бунина, олицетворявшего совершенно противоположный модернизму и его «обаятельной лжи» полюс. Бунина в ряду названных Пришвиным писателей нет и быть не могло, потому что именно опровержению этой, не только Пришвиным разделяемой точки зрения, но свойству культурной среды и посвятил себя первый русский нобелевский лауреат в области литературы (даже Чехова уличил в обаятельной лжи – не было на Руси вишневых садов – а ведь какой замечательный образ!).

У Бунина страсть к точности и невозможность ухода от правды в обаятельную ложь в самом зачаточном их виде очень верно схвачена в «Жизни Арсеньева» в образе самобытного поэта и скупщика хлеба Ивана Андреевича Балавина, сыгравшего единичную, но весьма значительную роль в судьбе протагониста.

«Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько дай Бог любому туристу, а что я писал? Вспомнить стыдно!

Родился я в глуши степной,В простой и душной хате,Где вместо мебели резнойКачалися полати…– Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе, во-вторых, сравнивать полати с какой-то резной мебелью верх глупости и, в-третьих, полати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности…»

Замечательно, что стихи эти не просто имитация. Они принадлежат реальному поэту-самоучке Е. И. Назарову, о котором Бунин писал рецензию в журнале «Родина» (1888. № 24. 12 июня). Впоследствии Бунин признавался, что Назаров послужил прототипом Кузьмы в «Деревне» – при том, что в «Жизни Арсеньева» тот же человек выведен совершенно иначе.

Дело, видимо, не только в отсутствии культуры, еще резче высказывается Бунин по этому поводу в «Окаянных днях»:

«Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратилась в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего Светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, <был как будто вполне с ними>, и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

– Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа… Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже, давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество «лгунов» в моей памяти! Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

Но этот же человек написал о себе в своем дневнике: «И я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни – и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, – точнее говоря, начало возвращаться, – в форме той сюжетной «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем»[276].

Все это имело к Пришвину непосредственное отношение. В десятые годы он в своей игре уперся в какую-то стенку. Ремизовское ли влияние, собственные словесные эксперименты, исчерпанность, усталость от сумасбродных людей и их забав, серьезных или шутовских, отчаяние от нахождения в замкнутом кругу сектантской идеологии, следы которой он с равным успехом видел и в народных движениях, и в интеллектуальных гостиных, но именно в десятые годы на этом сказочном, фольклорном, зачарованном и замороченном пути он остановился, точно соскочив с подножки чужого поезда, и сделал шаг навстречу Бунину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Пришвин о Розанове // Контекст-1990. М, 1990. С. 196.

2

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. 1923–1925. М., 1999. С. 309.

3

Пришвин М. М, Пришвина В. Д. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996. С. 28.

4

Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., 1991. С. 28.

5

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1956–1957. Т. 6. С. 723.

6

Соколов-Микитов И. С. Из карачаровских записей // Новый мир. 1991. № 12. С. 177.

7

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 63.

8

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 723.

9

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 22.

10

Пришвина В. Д. Путь к слову. М., 1984. С. 13.

11

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 33.

12

Пришвин А. С. Вечные строки // Дальний Восток. 1971. № 11. С. 56.

13

Пришвин М. М. Собр. соч. В 8 т. М., 1982–1986. Т. 8. С. 299.

14

Вечные строки. С. 56.

15

Путь к слову. С. 35.

16

Путь к слову. С. 13–14.

17

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 98.

18

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. 1920–1922. М., 1995. С. 274.

19

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. 1914–1917. М., 1991. С. 180.

20

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 29.3.1928.

21

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 545.

22

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 426.

23

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 530.

24

Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 712.

25

«В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии» («Жизнь Арсеньева»). И чуть дальше: «Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура». Сам же герой объясняет свое решение следующим образом: «И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные».

26